西域风神形象体系的构建

——以新疆、敦煌壁画为中心

张家毓

一、新疆石窟壁画“执巾”风神的形象

新疆地区风神形象主要出现在龟兹时期所建造的石窟中,主要作为“天相图”的一部分而存在,其形象主要来源于古希腊罗马雕塑中的风神形象。本节主要梳理新疆地区石窟寺所见风神图像,并重点分析“天相图”中的风神,探寻其存在的意义和图像流变过程。

(一)新疆地区石窟寺中风神的形象

龟兹国所建石窟分两个阶段:第一阶段是小乘佛教时期,佛教传入龟兹,延续时间约有一千年;第二阶段是龟兹国被中原王朝统治后的汉风阶段。其中风神形象只存在于第一阶段小乘佛教时期的“天相图”中,在大乘佛教传入龟兹而后,又受到回鹘文化的影响,新疆壁画风神形象近乎绝迹,但在敦煌石窟中又发现了风神的形象,这其中的联系需要进行深入的探讨和分析。“天相图”是龟兹石窟独有的壁画题材,主要描绘由日天、月天、金翅鸟、风神、立佛等形象组成佛国的宇宙世界。新疆地区能被确认的风神形象主要出现于克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森姆塞姆石窟、克孜尔尕哈石窟、托乎拉克艾肯石窟、台台尔石窟中,这些石窟主要都是龟兹国修建的。龟兹国的历史从东汉班超建立西域都护府开始,其后在西域的重要性与日俱增,到魏晋南北朝时期,与中原交流仍然很频繁,龟兹国的文化逐渐向中原传播并在吕光西征和东归时达到顶峰。

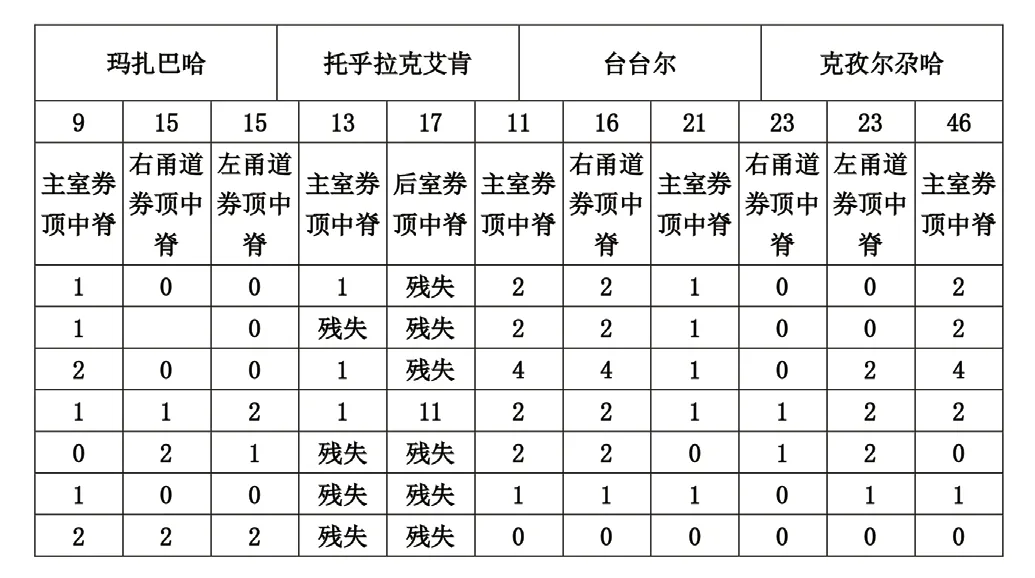

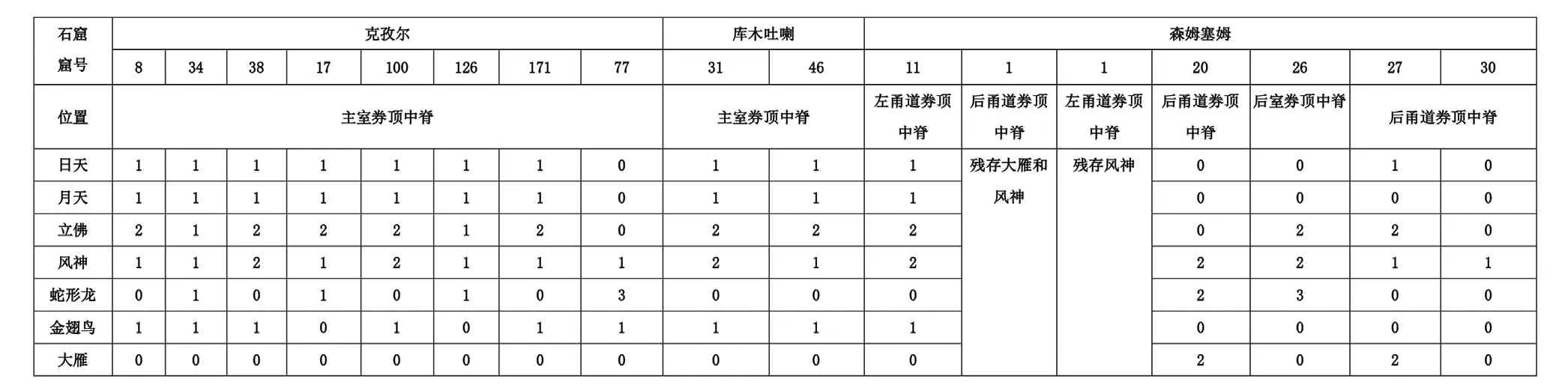

根据笔者的调查研究,目前克孜尔石窟有8个窟、库木吐喇石窟有2个窟、森姆塞姆石窟有6个窟、托乎拉克艾肯石窟有1个窟、台台尔石窟有2个窟、克孜尔尕哈石窟有5个窟分布风神的形象(表1)。风神的形象比较固定,都为上半身赤裸、双乳做下垂状的人形,双手执一头上飘起的长巾状风袋,置身于云气中,主要的功能是制风。“天相图”中的图像格式为日天和月天通常在最上端和最下端,表示一个宇宙的两极且通常是以竖形排列组合的方式进行描绘,并形成一种绘画套路。紧挨着日天和月天的通常为两个立佛,学界通常认为这个立佛是辟支佛。“天相图”的中间位置通常绘有“执巾”风神和衔蛇的金翅鸟,在少数的“天相图”中也有蛇形龙的出现,但不是很常见。到森姆塞姆石窟开始,“天相图”又出现了大雁这个元素,“天相图”的元素组成,体现出龟兹人最初的宇宙观构成。

表1 续

表1

(二)“天相图”中风神图像的语境意义

首先,从佛教思想的传播来说。随着佛教文化的东传,龟兹作为新疆地区重要的文化中转站,其流行的佛教思想继承了部派佛教,而部派佛教的根据地是印度北方的罽宾和犍陀罗地区,龟兹主要接受的是部派佛教中说一切有部的思想,理论基础是“三世实有”“法体恒存”,这个时期主要开展“阿毗达摩”①对佛教理论的研究。其中,龟兹石窟中风神的执巾形象是对当地流行的佛教思想进行艺术再现。学者霍旭初总结说:“龟兹佛教以原始佛教思想为基础,主要是在佛教历史发展阶段的‘部派佛教’时期内……龟兹石窟的产生、发展、繁盛、衰落的时代大背景,都是在‘部派佛教’时期范畴内。”[4]龟兹石窟图像表现的中心思想是“惟礼释迦”,即仅崇拜释迦一位神祇,《高僧传》记载:“专学小乘,禁读方等,惟礼释迦,无十方佛”[5]。“天相图”②图像展现出朴实的宇宙观,即风神的出现是护佑佛法,表现了将佛法传播到各地的美好愿景。

其次,受到希腊和犍陀罗风格的直接影响。根据文献记载和考古材料,古代希腊风神根据方向来说有八位,学者亚里士多德对他们有过总结。这八位风神分别是:北风Boreas、东北风Kaikias、西北风Skiron、东风Apeliotes、东南风Eurus、南风Notus、西南风Lips、西风Zephyrus。[6,7]根据希腊文献记载和文物风之塔绘制的八风神,亚里士多德阐释北风凌冽,塔上风神形象为老者,包裹严实;南风温暖,塔上形象为年轻人,手里拿着倒着的水罐,衣着比较单一;西风相对温和,塔上形象是服饰比较少、赤裸双脚、斗篷里有鲜花的年轻人的模样;东风也是一个年轻人的形象,头发飞舞,斗篷里装有谷穗和果实;东北风是老者的样子,手里拿有圆形盾牌,寓意要抵抗暴风雨或冰雹;西南风赤裸双脚,手里拿有帆船的艉柱;西北风的雕像手里拿着一个倒着的罐子;东南风是老年形象,右手在斗篷中,左手拉起斗篷遮住面部,需要躲避沙尘和雨水。这是希腊建筑留存下来的风神群象,是古希腊气象学和社会生活结合一起的完美展现。古希腊神话故事中,一说是由黎明女神厄俄斯(Eos)与群星之神阿斯特赖俄斯(Astraeus)结合生下诸风神;另一则则是奥德修斯在回家的路途中,来到风神埃洛斯居住的地方,埃洛斯为帮助奥德修斯一行人回国,赠予奥德修斯一个牛皮制作的风袋,可以帮助奥德修斯借助袋子里的风回到家乡,在这则故事中,埃洛斯是宙斯的儿子,宙斯让埃洛斯掌管各类风。可以看出古希腊的风神是群像,既有人们对气象方位界定的指标意义,也有人们希冀能驾驭风而为自己服务的超自然意识,所以希腊风神的形象主要是人形,手持罐子或袋子或者披巾的多种形象。罗马时期,风神的形象不再多元,而是变成单一的女性形象持风巾的样子,罗马马尔索沃广场出土的浮雕“庆祝和平之景象”,描绘忒路斯作为罗马人的大地之母、丰收之神位于画面中心位置,两边分别是女性形象的风神手持“风巾”,右侧的风神骑着鹅,左侧的风神骑着牛,象征国家在奥古斯都统治下的和平富庶。随着亚历山大东征印度,希腊罗马的文化被带入南亚犍陀罗地区,目前犍陀罗地区发现的风神形象都是手持风巾的女性形象。所以“执巾”风神形象来源于古希腊罗马,又传入犍陀罗,并随着犍陀罗地区艺术的东传,风神的执巾形象又出现在龟兹石窟的“天相图”中。

此外,还有“天相图”风神形象功能。“天相图”主要位于中心柱窟的主室券顶中脊和其甬道顶部以及主室正壁龛顶中脊,纵券顶方形窟的窟顶中脊也有分布“天相图”。第一,风是宇宙运动的动力,其中《立世阿毗昙论》佛对比丘说:

有二因缘,令大地动,何者为二,比丘,是地界住水界上,是水界住风界上,是风界住于空中。比丘有时大风吹动水界,水界动时,即动地界,是一因缘,故大地动……若诸比丘有大神通,及大威德,观地相令小,水相令大,欲令地动,亦能震动,是名第二因缘。……有风名鞞岚婆,比风常吹,俱动不息,风力上升,有风下吹,有风傍动,是风平等圆转相持,厚九亿六万由旬,广十二亿三千四百五十由旬,周回三十六亿一万三百五十由旬。[8]

参照贵州省第2次土壤普查分级标准,对pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾等进行分级,每个养分指标均为6级水平,分别为1级(极丰富)、2级(丰富)、3级(最适宜)、4级(适宜)、5级(缺乏)、6级(极缺乏),并简单分为上等、中等、下等3级[14],各种养分含量分级指标见表1。

第二,具有辅佐日天的作用,《长阿含经》记载:

其日宫殿为五风所持,一曰持风、二曰养风、三曰受风、四曰转风、五曰调风。[9]

第三,佛陀弘扬佛法时护卫守卫佛法的功能,《根本说一切有部毗奈耶药事》记载:

尔时世尊舍室罗伐城,与诸苾渐渐游行,往至摩揭陀国界首,以佛威力,诸风神王起妙和风,吹去毒水悉令涸干。[10]

在中原统御西域之前龟兹石窟中风神的形象是固定的,女性半赤裸,双乳露出,手举“风巾”的风神模样,从图像探源和希腊、罗马、波斯的风神形象一脉相承。

二、敦煌壁画风神的文化多元性

学者张元林通过研究敦煌壁画风神,考证风神形象结合了古希腊罗马、犍陀罗以及粟特人的文化,尤其对摩醯首罗天的身份界定,这是一个很大的学术突破,不足之处则在于张元林未考证敦煌壁画所有的风神形象,仅仅是以西魏249和285窟的风神为主,并未对之后的风神形象做一个梳理。据笔者调查,敦煌地区目前所发现的风神形象存在于17个石窟中,从最早的西魏285窟到最晚出现的宋代55窟,敦煌石窟中的风神从翼兽的形态转变为人形。翼兽的形态有两种,一是“鼓舌吹气”,二是“执风巾”。另外,人形风神在敦煌壁画中主要以武士、力士“持风袋”的形象出现,风神的功能仍是降雷制雨。敦煌石窟比较特殊的风神形象就是摩醯首罗天,是一位来自祆教文化中的风神不断东传的案例。早期的风神分布在壁画的窟顶,壁画的故事题材以升仙的主题为主,装饰性的意象比较浓郁,后期出现在经变画中,以牢度叉斗圣变为主。

(一)敦煌壁画“执巾”风神中的希腊-中亚元素

敦煌壁画风神“执巾”形象只出现在西魏249西披,为“翼兽执巾”,和龟兹石窟“女性执巾”有一些不同。“翼兽”形象与先民的鸟崇拜有关,我国从石器时代就有考古材料发现鸟的形象出土,③以及吴锐先生提出中国文明的根基就是“鸟夷文化”。④原始先民对飞翔鸟类浓浓的敬畏感,使之产生很多鸟为人之初祖的神话故事,如商人认为自己是鸟的后代,其图腾则是玄鸟。翼兽在我国汉画像中通常是作为“祥瑞”而存在,给予人们希望和精神指引,这是翼兽在本土的文化含义。翼兽也接受了外来斯基泰文化的影响,斯基泰民族文化诞生于公元前8世纪到公元前6世纪,主要影响了甘肃、青海、川西、云南这一块的游牧地区,[11]在斯基泰文化中,有翼神兽格里芬广为草原民族接受并发扬光大,格里芬形象有多种,其中一个是虎首格里芬,即虎的形象有翅膀,具有灵动性,而249窟“执巾”风神的长相就是翼虎的模样。学者姜伯勤结合斯基泰艺术中的翼兽形象,认为中国的翼兽来自西亚。[12]林梅村也认为翼兽形象是随着张骞出使西域,外来文化通过丝绸之路传入中原,在帕提亚艺术影响下产生的。[13]朱存明就总结道:“在与中亚文化的互动之中,尤其历经亚述、巴比伦、波斯乃至希腊化时期的帕提亚艺术的继承与发展,并随着汉代与西域的交流,使汉画像中的翼兽图像到东汉中期以后呈现融合及风格化的态势。”[14]随着汉代丝绸之路的开通,文化交流的频繁,已经不能说“翼兽”这个画像是属于中原还是外来文明,可以说是文化融合下的产物。学者李零总结说:“中国的有翼神兽对外来影响并不是被动接受,而是既有吸收,也有改造,甚至还有输出。”[15]所以东西方文化的发展有其共通性,艺术的想象此时实现共鸣,汉代以来中原人民的修仙思想影响着人们的造神观念,翅膀的元素贯穿于汉画像始终。所以汉画像中的翼兽是在中国鸟崇拜和修仙思想的基础上,结合斯基泰文化中的翼兽元素共同发展而来的。

(二)敦煌壁画风神飞廉的本土形象及其异化

首先,飞廉是楚人信仰的风神。《史记集解》记载,应劭称“飞廉,神禽,能致风气”,晋灼写“飞廉,鹿身,头如雀,有角,而蛇尾豹文”。[16]从文献记载可看出,飞廉是禽类模样,功能是制造风。飞廉的形象除了在敦煌壁画中所见,南阳麒麟岗汉画像中也发现过飞廉形象。博士杨卓说,楚地崇拜风神和楚人先祖是风神后代有关以及楚地有专属风神即飞廉和楚人的巫文化也有很大的关系,其指出楚地文化仍然保存着“神上人下”的精神位势,将飞廉作为楚文化的精神象征。[17]徐文武指出:“飞廉具鸟形,显然是受到来自东夷的影响。殷人把风神想象成一只美丽的大鸟,并把风神鸟叫作‘凤’。”[18]楚人接受了殷人对风神形象初级创造成果,进一步加入自己的文化元素,成为独特楚文化下飞廉风神的形象。两汉时期,飞廉仍旧存在,但其功能性已不断降低,汉代的风神以“风伯”形象为主,牛天伟称:“汉代的飞廉尽管仍然保留着原始神话中的名称和形象,但其作为风神能致风气的神性特征已经消失殆尽,代之以乘之可升仙的仙话功能。”[1]131飞廉本身作为一种祥瑞之益兽,被人们所崇拜,成为风神的益兽载体,并且影响到敦煌壁画的绘制,从西魏249窟出现的风神群像来看,风神的形象有来自古希腊罗马的“执巾”风神,亦有来自中原汉地就有的飞廉风神,不同文化的结合,呈现出异彩纷呈的敦煌壁画。

其次,西魏249窟三身长角翼兽形象没有飞廉的鹿身,但头部有鹿角和飞廉形象相似,笔者认定是风神飞廉的变异体,从前人学者研究中对长角翼兽可以确定有飞廉、舍利、受福。它们三者的共同点是长有角形似鹿角;在画像中经常做奔跑状。其中舍利和受福是对偶出现在画像中的,学者朱浒就二者的寓意总结说:“‘舍利兽廉而谦’与‘受福兽体恭心慈’是东汉时期二者被赋予的新的意义。”[19]可以看出249窟中的长角翼兽和汉画像中这三个有角兽有很大的联系,但舍利和受福是经常一体出现的,又结合壁画中的长角翼兽经常单独出现,笔者推断和飞廉的形象有很大的关系。《孟子·滕文公下》曰:“周公相武王,伐奄三年讨其君,驱飞廉于海隅而戮之,灭国者五十,驱虎、豹、犀、象而远之,天下大悦。”[20]可以看出风神飞廉善于奔跑且长相奇特,而敦煌壁画中的长角翼兽首先都是做奔跑状,其次249窟主室北披的长角翼兽可以看出有明显的尾巴,和汉画像中的飞廉形象有相似性,长角翼兽的分布都在窟顶和其他气象神组合在一起,呈现出其功能性就是制雷降雨,可以判定长角翼兽为风神飞廉的异化图像。但相关的研究仍旧缺乏资料,还需要不断深入探索长角翼兽的身份。

(三)敦煌壁画“鼓舌吹风”“持风袋”风神中的汉画像元素

敦煌壁画“鼓舌吹气”的风神只出现在西魏249窟,为翼兽吹气的姿态,吹出的风很写实,在画面上表现为白色气体状。“鼓舌吹气”风神形象来自汉代画像石,学者柳江夏对汉画像风神做了三种分类,为神车前面的风伯、神车后面的风伯、对着房屋鼓风劲吹的风伯。第三类风伯的形象都是身体强壮、高大威猛的裸体力士状,所作姿态为嘴张起,做吹风状,或是拿一些管状物的东西增加风的力度。目前学界对风伯的形象考释已经做了大量的图像整理,如学者信立祥、李立、牛天伟都有相关的著书立说,考据鲜明。另外一点,学术界也重点探讨风伯的内在意义,即存在的价值,风的形象在汉代主要描摹在亡人墓的壁画里,作为一位能托引升天的神祇而被汉人所重视。牛天伟的研究称,自然界的风能带给人们充沛的雨量而滋润土地,但同样也会带给人们灾害。[1]120从本质说,风本身具有两面性,即善与恶,在趋利避害的功利思想影响下,汉人用阴阳五行来限制风恶的属性,发扬风伯鼓之以雷霆、润之以风雨的功用。在人们追求得道升仙的汉代,风伯的身份不断变化,功能性不断加强,从神变为“仙”,成为墓主人的升仙保护者。两汉之后,风神的形象不断固化,以致在主流的神仙系统里不再发展,变得落寞。

魏晋南北朝时期是祆教、道教、佛教融合发展的时代,画师的描摹不再局限于汉代画像石的艺术复刻,而是融合、吸收、再创造,汉画像跪地吹气人形风神的样子在西魏画师的笔下变成了另外一种模样,翼兽吹气,而且将吹出来的气也很写实地描摹在壁画上,可以说西魏249窟的“鼓舌吹气”风神源自汉画像中的风伯吹气。

敦煌壁画“持风袋”风神形象只出现在经变画“牢度叉斗圣变”中。“持风袋”风神形象比较统一,都是武士或力士状,手拿着一个大风袋放风,画面生动,富有动感。据前人学者研究,共有19个窟绘有“牢度叉斗圣变”,其中有风神形象的为8个窟。牢度叉斗圣变又名祇园记,释迦遇见一位叫须达的老者,老者要给释迦建一座讲法的园子,但外师六道反对建园,所以就出现了佛的代表舍利佛和外道代表牢度叉斗法来决定胜负,佛若胜利就可以建祇园讲法传道。所以舍利佛和牢度叉经历六个回合斗法:风树斗、池象之争、金刚击宝山、金翅鸟战毒龙、狮子啖牛、毗沙门天王降伏黄头鬼。其中“风树斗”是以舍利佛作为佛的代表幻化成风,牢度叉作为外道的代表化身为树的模样,最终以舍利佛的胜利成功让牢度叉归入佛法。汉画像鼓舌吹风的风神形象发展到敦煌壁画中,不变的是风神仍旧延续汉画像的力士形象,但制造风的手段从鼓舌吹风变成了手持风袋。从敦煌壁画牢度叉斗圣变可以看出,风神的形象逐渐从“执风巾”到“鼓舌吹风”再到“持风袋”。在古希腊神话传说中,有风神手持风袋,但风神制造风的工具仍旧是风巾,笔者认为风袋是源自汉画像中风神“鼓舌吹风”的变体,汉画像中“鼓舌吹风”的风的形象就很写实地绘制在画像中。及至唐代,人们在吸收汉画像“鼓舌吹风”的基础上,将风神制造风的工具变成了风袋。

“鼓舌吹风”和“持风袋”都有一个共同的源头,即中原人们早期的箕星崇拜。自殷商始,人们夜观天象,发现了箕宿的存在。箕星,为二十八星宿之一,为东方第七宿,对应的星座是人马座或者蛇夫座。“鼓舌吹风”这样写实的风神形象是源自人们对箕星观察后的艺术创造。首先来看一下箕宿和风神的关系,陈立长总结了周人将箕星视为风神的原因。其一,作者否定了箕星为风神是因为星象气候的原因。《史记》记载“月从之星,则以风雨”[21]1147,孔安国传曰“月经于箕则多风,离于毕则多雨”[21]1148。学者李立的解释是月亮移至箕宿的时候是立春,处于多风的季节,故而古人将箕星和风神联系起来,但陈立长自己观天象中发现是有很大的偏差的,得出一个结论,这是一种“望气”的概念,而非是一种科学规划的结果。其二,簸箕星形说。应劭云“风师者,箕星也。箕主簸扬,能致风气”[22]。古人认为箕星形似簸箕,簸箕是需要有风才能簸物,故箕宿主风。其三,口舌生风的星形说。《诗经·大东》称:“维南有箕,载翕其舌。”[23]周人认为箕宿似人的口舌。但能不能吹风,作者对此保有质疑。人们通过艺术想象将最初的箕星加工成风神的最初模样。学者李立总结道:“东汉时期风神崇拜,既是对周人‘箕星——风师’崇拜传统的发展,也是对楚人和东夷部族风神崇拜传统的继承和改造。东汉通过对前代风神崇拜传统的整合工作,使具有东汉特色的风神崇拜观念和祭礼形式确立起来。”[2]43

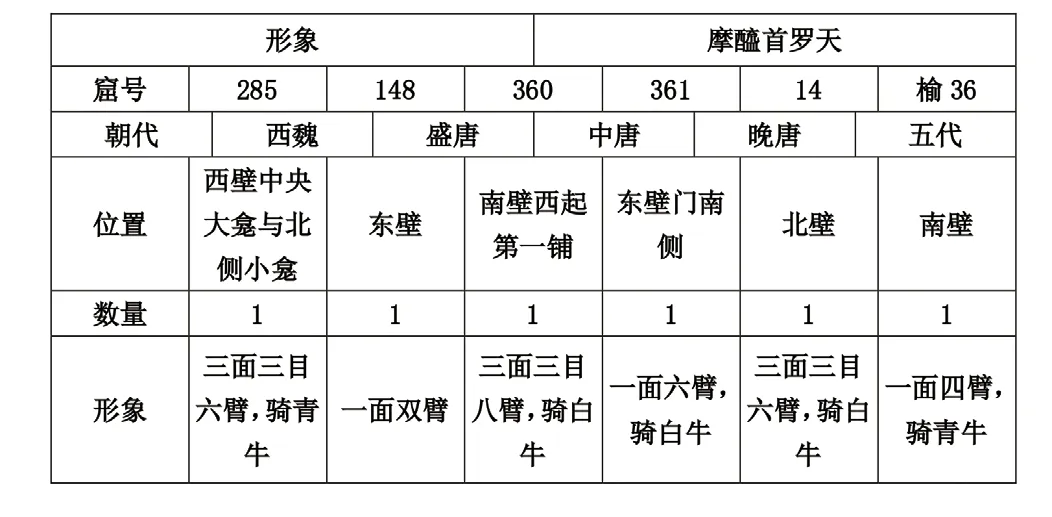

(四)敦煌壁画“摩醯首罗”为风神的界定

学者张元林认为,285窟骑牛的摩醯首罗天形象来源于祆教风神“韦什帕克”。摩醯首罗,印度教神话体系中的人物,在色界之顶,为三千界之主,原系印度教所崇奉创造宇宙之最高主神,佛教视之为色界顶色究竟天之主。摩醯首罗形象有两种,一为净居摩醯首罗以神人形或菩萨形呈现,二为毗舍阇摩醯首罗形象为多面多目、多臂,以牛为坐骑。⑤《通典》称:“祆者。西域国天神,佛经所谓摩醯首罗也。”[24]前人学者较认同粟特人在创造自己的神时融入了印度教的神祇元素,那么祆教风神演变以及形象流传到中原和中原本土的风神融合都是值得研究的地方。其中学者张小贵从波斯本土经由以贵霜、粟特为主的中亚地区,东传至中国的过程及其渊源流变中研究祆教风神。古波斯地区的风神源自其经典《阿维斯托》,这个时期的风神名叫“伐由”(Vāyu),但其形象没有文字记载。在贵霜和粟特地区,风神逐渐有了基础的样貌,贵霜时期的风神叫乌悉,据张小贵考证,是借鉴了印度教湿婆的模样,即出现三头四臂的特征,并持有法器金刚杵(va-jra)。在萨珊人征服贵霜之后,乌悉神像继续被贵霜-萨珊人使用,这个时期风神形象是戴着王权或王冠,而三叉戟(他在所有贵霜类型上的必有特征)被矛代替。而后在粟特片治肯特(Panjikent)发掘期间,发现一幅壁画,这幅壁画的风神形象和湿婆形象非常接近,粟特文书中载乌悉帕卡和贵霜时期的风神名字非常接近,证明粟特时期的风神是贵霜风神的再发展。张小贵对粟特风神的考证结论是“披着湿婆外衣的乌悉帕卡实际上直接继承了贵霜乌悉的风格”[25]。随着斯坦因在新疆和田丹丹乌里克遗址所发现的木版画,学者莫德着重探讨了其中编号为D.X.3的木版画,把其中右侧的三面四臂神祇,一手执三叉戟,一手执弓,定为风神乌悉帕卡。学者李翎也专就丹丹乌里克版画做了深入的研究,所得出的结论和张小贵一致,即风神的形象从波斯地区一直东传到中原地区,是一个文化不断交融的过程。但部分学者认为从贵霜地区所见的风神开始,风神形象和印度教的摩醯首罗(大自在天)一脉相承,但随着考古资料不断更新,姜伯勤、张小贵等学者的观点证明,唐宋时期内地祆庙所供奉的祆神只是形同摩醯首罗,并不是大自在天,古人并没有混淆祆神与摩醯首罗的区别。也就是说,中原本土的祆教神是披着摩醯首罗的外衣而存在的。因此赵洪娟女士经研究认为冀鲁豫火神节的火神和祆教风神维什帕卡(Weshparkar)相类似,作者考证冀鲁豫地区的火神形象均为红脸、三眼、多臂、手持法器。结合中原火神的形象追根溯源联系到了祆教风神。另外,学者刘宗迪认为宋代七夕风俗中的泥孩摩睺罗的源头也是和祆教的风神维什帕卡有直接的联系,最终也是联系到摩醯首罗的形象。[25,26,27]摩醯首罗形象在敦煌壁画后又出现在道教的绘画中,南京市高淳道教的一幅风神形象为武士装扮,穿着绿袍,系着护甲,黑色的头发向上飞起,三头,且头顶上长出一个小头,六条手臂,每只手中各持一个法器。这和摩醯首罗天的长相非常相似,尤其主头上部有一个小头,完全来自摩醯首罗的形象,高淳道教的风神形象是文化传播中艺术的保留和记忆传承,但目前学术界将道教风神和祆教风神联系起来的研究仍有不足,有待后来者不断推陈出新(敦煌壁画风神各类型形象详见表2及表2续)。

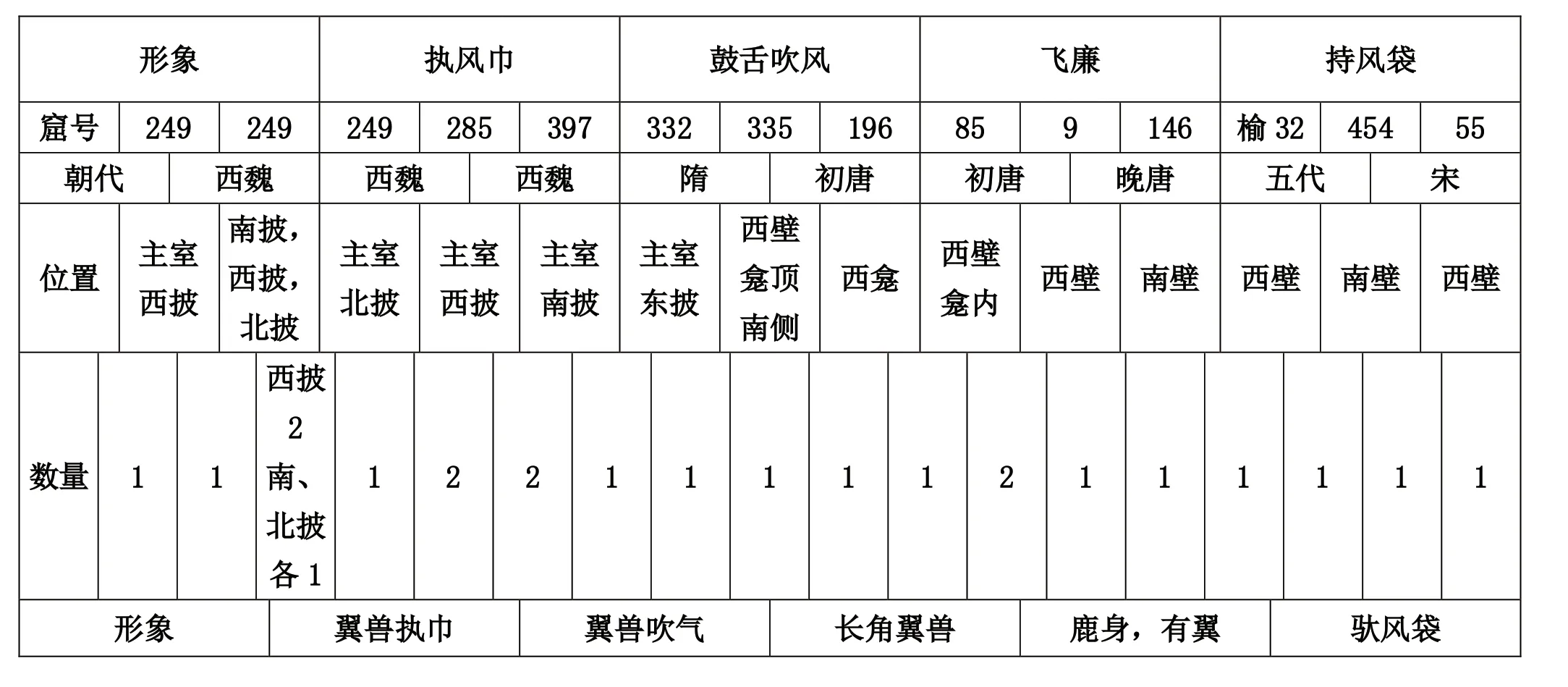

表2 续

表2

四、西域风神形象体系的构建

(一)西域风神体系形象融通性

风神从遥远的希腊一路东传至敦煌,其间伴随不同的地域文化改造自身的形象。首先,“执风巾”的风神形象结合了古希腊罗马的文化元素,经过龟兹国的艺术加工,传播到敦煌已经发生了较大的变化,变成了翼兽执风巾,不再是女性形象执巾像,可以说,是外来文化在中原本土吸收融合下的再创造;其次,飞廉、鼓气吹风和持风袋的风神都是来源于我们本土的汉文化。楚文化的神兽飞廉摇身一变为敦煌壁画的长角翼兽,汉画像中用嘴吹气的人形风神也变成了翼兽的吹气模样以及从商周时期的箕宿崇拜到演变成具象化的风袋和吹气模样,风神的形象在新疆、敦煌壁画中不断被更新塑造。最后,摩醯首罗的形象和祆教风神维什帕卡的联系和区别,成为不同文化进行交流融合的最好体现。

(二)西域风神形象体系的东传

在敦煌之后,风神形象在东传中不断发生着变化,及至宋代,道教盛行,风神的形象完全中国化,变成了中原人民喜闻乐见的形象,但其中有的风神形象仍然存在“执巾”的元素。宋代大足宝顶大佛湾雷音龛也有“持风袋”的风伯模样。元明清时期,道教发展,气象神“风”“雨”“雷”“电”的形象塑造以道教教旨为主,风伯的形象多是武将打扮,风神的制风工具仍是“风巾”和“风袋”,这两个元素是风神形象不断东传中留存的记忆符号。北京昌平居庸关一座元代过街塔,塔已不在,仅存塔基,俗称“云台”。台下有门洞,洞旁各有一铺高浮雕造像,为四大天王,四大天王脚下各踩两个鬼怪,学者刘静认为四大天王脚下的鬼怪是四位自然神:雷公、电母、风伯、雨师。[28]北方多闻天王脚下的风伯头戴进贤冠,身穿翻领长袍,腰间系带,有风巾在头上。风神的形象自宋以后,面部形象完全中国化,但西域外来元素仍旧可窥一斑,说明在宋代不同文化的风神形象得到了完全的认同和融合,在不断的东传中丰富风神形象的艺术体系。

五、结语

文化的融合不是单向的,而是双向融合、相互借鉴和吸收的。正如费孝通先生所言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”文化的交流自古以来就不是单向的传递,而是多种文化不断吸收和交流借鉴,成就了每个区域中异彩纷呈的艺术盛宴。

注释:

①阿毗达摩又译为“毗昙”,研究阿毗达摩的理论又被称为“毗昙学”,“毗昙学”是部派佛教发展时期的主要学术思想。

②赵莉探讨龟兹“天相图”在唐代设置安西都护府之前主要元素有日天、月天、金翅鸟、风神、立佛等元素,在汉化后变成了以“莲花”装饰窟顶,代替了天空的诸元素。作者将龟兹石窟分为四个阶段:早期菱格山水图中的“天相图”、构图成熟的“天相图”、唐安西都护府时期的“天相图”、龟兹回鹘时期的“天相图”。李丽研究新疆库木吐喇石窟的壁画,统计了该石窟中所见风神的数量以及形象,库木吐喇石窟中的风神主要描摹在窟顶,作为“天相图”的一部分而存在。其形象比较接近犍陀罗地区出土的风神。推测出库木吐喇石窟龟兹风洞窟的相对年代约在6世纪中叶至7世纪初。学者杨波主要对龟兹石窟壁画中立佛身份做了考证,认为是辟支佛。

③从半坡-庙底沟类型的彩陶上就有鸟形纹饰的出现,到甘肃马家窑文化类型中,鸟类的形象仍然是主流,但出现了抽象的艺术表现,到大汶口文化类型,鸟类的纹饰完全地线条化,简约而具有美感。可以看出,在新石器时代,我国先民就有了对鸟类的形象记录。

④吴锐其书《中国上古的帝系构造》指出,“鸟夷”因为鸟为图腾而得名,又根据《尚书·禹贡》整理出鸟夷是一个极其庞大的族系,占有中国沿海一带,即今天的山东、河南、安徽、江苏、浙江等省份。

⑤《入大乘论卷下》:“所言摩醯首罗者,为同世间摩醯更有异耶?”答曰:“是净居自在,非世间自在。汝言摩醯首罗者,名字虽同,而人非一。有净居摩醯首罗、有毗舍阇摩醯首罗。其净居者,如是菩萨邻于佛地犹如罗縠障,于一刹那顷,十方世界微尘数法悉能了知。”