《滇海虞衡志》所见清代云南动物与人的关系述论

赵云萍

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

清代方志众多,据不完全统计,其数量可占现存同类书籍总数的一半①陈高华,陈智超.中国古代史史料学[M].北京:中华书局,2016:453.,该类书目题材广泛,内容纪实丰富,可补正史及通志的不足。但以“虞衡”为书写体例专门探讨清代云南的志书,迄今仅有《滇海虞衡志》②以下简称《檀志》《滇志》等.一部。所谓“虞衡”,在古代指官名,有管理山川泽林之意③夏征农,陈至立.大辞海:中国古代史卷[M].上海:上海辞书出版社,2015:968.。《滇海虞衡志》一书共有十三志,专门记载动物的有三志,分别为《志禽》《志兽》和《志虫鱼》,其他部分亦有所涉及,且记录内容的“翔实”程度远胜过范仲淹所著的《桂海虞衡志》④(清)檀萃.滇海虞衡志校注[M].宋文熙,李东平,校注.昆明:云南人民出版社,1990:4.。然而,目前学界只是从民俗旅游、畜牧养蜂、井盐生产、农业生产、传统手工业生产、传统史学、文学艺术等领域对该志书进行不同程度的利用和解读。笔者尝试从环境史和动物史角度对该志书进行深入分析,并进一步就清代云南人与动物的关系进行探讨。

一、《滇海虞衡志》所见清代云南动物资源概况

《滇海虞衡志》十三志中,《志禽》《志兽》和《志虫鱼》三志专门记载动物,虽然并不详尽,但也能借此窥得清代滇境动物分布之大概情况。清代云南地广人稀,森林密布,是诸多动物理想的栖身之所,蕴藏着十分丰富的野生动物物种资源和部分野生经济动物资源,素有“动物王国”之称⑤王声跃,张文.云南地理[M].昆明:云南民族出版社,2002:181.。

(一)《滇海虞衡志》所见云南动物分类

古代中国的动物概念,并不是以描述动物本质为目的的抽象定义,而是对“具体例子和样本”的归纳总结。据此,英国汉学家胡司德(Roel Sterckx)通过对中国古代文献的追溯,认为古代中国表示动物具体类别的字有禽、兽、牲、畜、虫、鳞、介、毛、羽、裸、蠃等①[英]胡司德.古代中国的动物与灵异[M].蓝旭,译.南京:江苏人民出版社,2020:32.。深究《滇海虞衡志》,不难看出,清代檀萃对于动物的认知,仍旧没有脱离这种对“具体的例子或样本”归纳总结式的分类,且与《尔雅》等文献一脉相承,将动物分类为禽、兽、虫鱼。

檀萃对于禽鸟的分类,以评价为依据者众,文学色彩十分浓厚,对《桂海虞衡志》中所谓‘南方多珍禽’表示赞同的同时,又根据禽鸟“功用”,将其分为“文禽”“祥禽”“仙禽”“良禽”及“家畜”等②(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:40-43.。其中,孔雀和鹦鹉,属于“文禽”;白雉、箐鸡、凤、鸾等皆属于“祥禽”;乌凤、山凤皇、绿毛么凤、迦陵鸟、信天翁、吐金鸟、鸬鹚、雁(鸿雁)等则属于“南方珍禽”;鹄、鹤、灰鹤是“仙禽”;鹰、鹫、雕(鱼鹰)乃是“良禽”;鸡(摆夷鸡、鹧鸪)、鸭、鹅、鹜属于家畜。

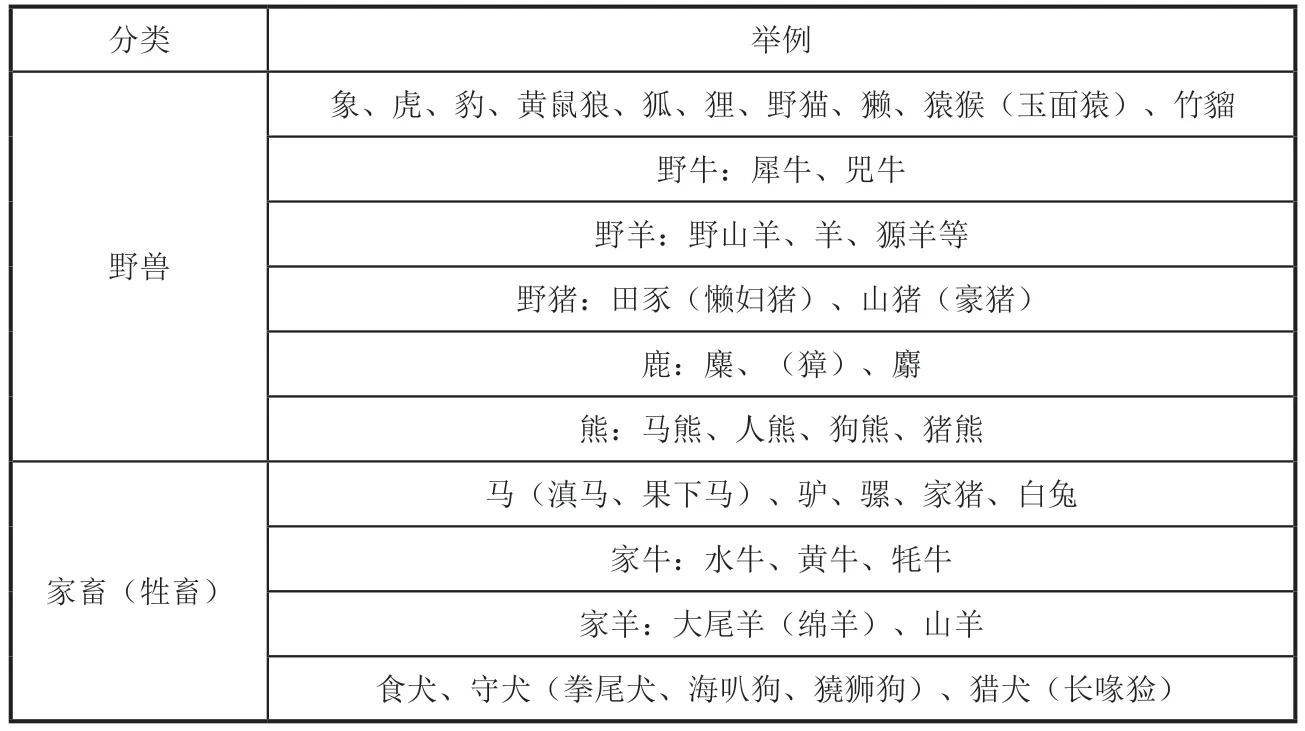

至于走兽,檀萃是依据家、野进行分类的,又通过举例的方式对家畜和野兽进行细分,详见表1。

表1 《志兽》之滇境动物分类(不完全统计)

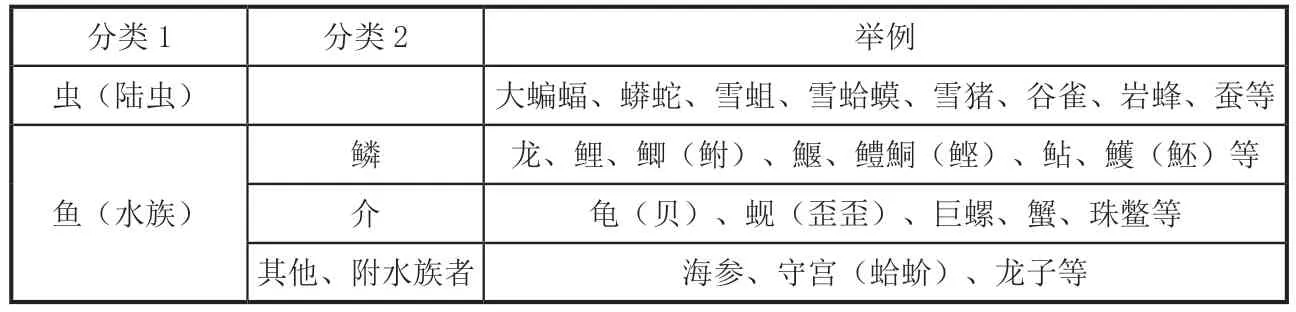

对虫鱼的分类,《滇志》中依旧沿用《尔雅》的相关标准。“按《尔雅·释虫》,(虫)皆陆虫也。而于蜎、蛭、蝌蚪(蝌斗)、蟾、黾、守宫之水居者,统归之于《释鱼》。鱼兼鳞、介以为言,守宫、龙子,故陆居而附于水族,古人分类之精,至于如此。”③(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:61-62.具体详见表2。

表2 《志虫鱼》之滇境动物分类(不完全统计)

(二)《滇海虞衡志》所见清代云南动物分布

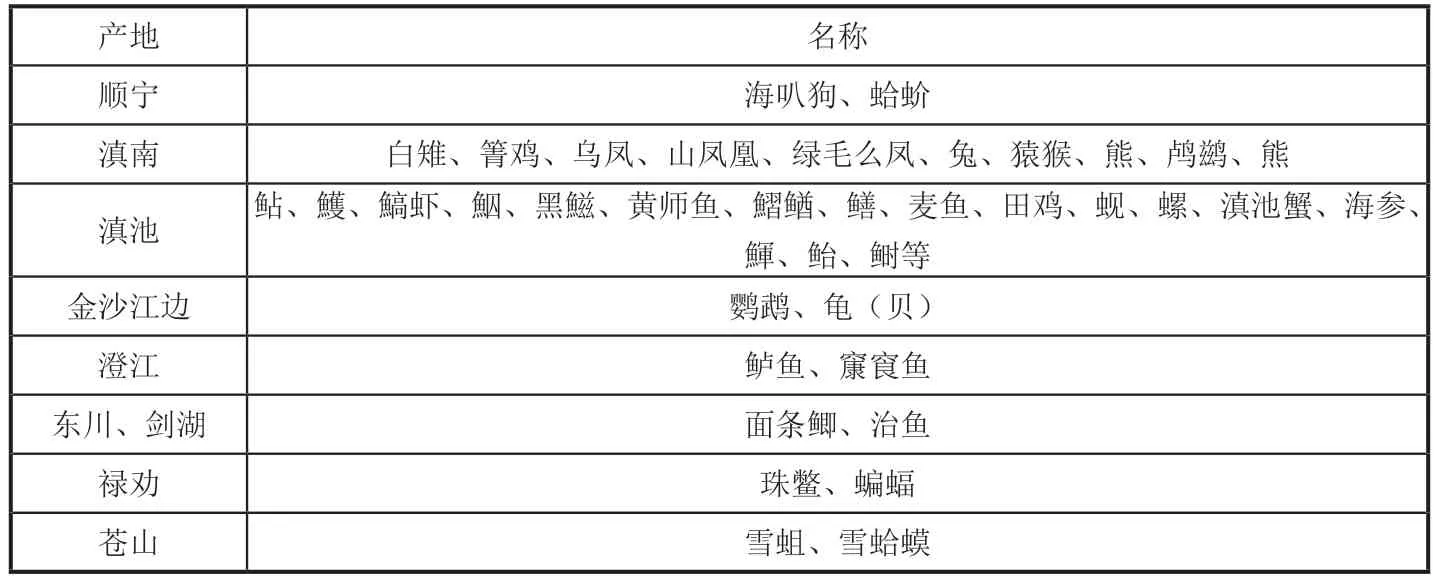

对清代动物资源的基本研究,除了分类之外,其地理分布亦是重点。檀萃在对滇境动物资源进行记述时,也较为详细地标明其产地,大致为清代云南勾勒出一幅动物地理分布图。详见表3。

表3 《滇海虞衡志》所见滇境动物分布情况(不完全统计)

此外,马、牛、羊、鲨鮀“几遍滇”,迤西有“獟狮狗”,迤南有“巨蟹”,滇中有“拳尾犬”,镇沅、南甸等地有摆夷鸡,绛云露山(乌蒙山)有迦陵鸟,云南诸土司有象,黑龙潭有驼背鱼,通海有通海蟹,大理和禄劝的易龙河中均有工鱼,临安、元江、孟养等处有鳞蛇,九龙江外有岩蜂①(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:41-60.。

综上所述,《滇海虞衡志》中动物分类并未摆脱中国古代动物分类传统,具有随意性特征,其分类标准大致如下:禽鸟之别,多依据评价与功用;走兽以家野进行分论;而虫鱼则基本沿袭古书《尔雅》;又由于檀萃的“国计民生”思想,是故对滇境动物进一步细分都以经济价值进行衡量。该书对于滇境动物地理分布情况亦有贡献,其中最具参考性的是滇境虫鱼类之水族,述论较详,值得参阅。

二、《滇海虞衡志》所见清代云南动物相关生态认知与实践

作为一部滇境“土训之书”②(清)檀萃.滇海虞衡志校注[M].宋文熙,李东平,校注.昆明:云南人民出版社,1990:18.,又专以“虞衡志”命名,可堪“清代云南生态专著”之誉。中国古代史书,大多有记异不记常的缺憾,使得诸多希冀通过计量史学方法研究中国历史的学者们“头疼不已”,而《滇海虞衡志》本身记异也记常的特点一定程度上弥补这种缺憾,尤其是对清代滇境动物的生态认知上。

(一)滇境动物基本特点

《滇海虞衡志》述及动物部分时,对其别名土称、生活习性、外貌形态等内容有较为详细地描述。既言及别名土称,又提及生活习性和外貌特征的,有摆夷鸡、灰鹤、信天翁等凡18 种。摆夷鸡,又称小鸡或叫鸡,“鸣声无昼夜”,且“不应司晨之节,且好逐小儿而啄其眼”;鹤,有灰色、黄色和白色之分。其中灰鹤又称作“高鹤”呈“灰惨色”“大如鹤”,“能鸣舞”,且“月夜交舞”;黄色的鹤又称为鹄,即留天鹅,“早见诸鹤飞出,晚则归来”“嘲哳之声彻晓夜”;雁有鸿雁和雁鹅之别称,“农部五六月间,山箐溪河,往往见雁,藏诸深箐,人不能见,夏署仍在”;田鸡,又称土鸭,乃“蛤也”,“四时皆有”“其大而皮多痱磊者,谓之石黾碰者,腿壮如笋鸡,武定山箐多有之,鸣声如鹅鸭,故一名土鸭”;治鱼,又称面肠鱼,“出其(面条鲫)肠,亦蠢蠢动,如寄居虫”;鳞蛇,即巨蟒,“长丈余,四足,有黄鳞、黑鳞,能食鹿”,“春冬在山,夏秋在水”;鱯,即花斑,大鱯又被称为魾,小鱯则被称为鮡,“重一斤即为大”;此外,还对绵羊、岩羊、海叭狗、野猪、山猪、鲫、鰋、鰼鰌、麦鱼、蝙蝠的生活习性和外貌特征有所描述③(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:39-59.。

没有别名土称,只对生活习性或外貌特征进行描述的动物有21 种。白雉全身雪白,没有任何瑕疵;箐鸡,则是“尾长二三尺,毛白而尾间杂细黑点”;雕,“黄头赤目,五色皆备”;朱凤,“生于深林”“如指头大,能作声”;芦燕,“栖滇池芦荻中”,“其畏人也,不袭诸人间而避诸海上,以为远于人患矣”;鲈鱼,“方口而仰,头耸起,有四腮,鳞细而薄,长二三尺,重六七斤,肉细如桃花鳜、海黄鱼,无丝刺,与青鱼绝不相类”;鲤,“最美,小者不能盈掌,且满腹鱼子”,“大或重至七八斤或十余斤”;通海蟹,“螯大似江蟹,而篷脐亦如滇池蟹”;面条鲫,“巨者重一二斤,满腹如切面细条盘之,无肠,面条即肠”;巨蟹,“大盈数亩,其土沮洳,四时不干,流出细蟹无数”;土蜂,“巢于土穴”,也“巢于崖穴”;蚂蟥,“出于大树之叶。树成大林,而蚂蟥满之”;文中也对犀牛、长喙猃、拳尾犬、獟狮狗、鲇、驼背鱼、花鱼等进行生活习性或外貌特征的描述①(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:39-61.。

此外,还有18 种动物,只记载了别名土称。谷雀又被称为禾间蚱蜢或山鱼叕或水鸡或麻蚻。鮂,别名为黑鰦或白鯈鱼;鹿又唤作麋,野狸称为狐,“畜于家者名猫”;鸬鹚又被称为水老鸦;鹫,即大鹰;鱼鹰的土名唤作鹗或雎鸠;雉,又被称为野雉或野鸡;果下马,即古褭骖;鳢鮦,“今乌鱼也”;狗又被称作地羊或犬;蚬,又叫做歪歪②(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:42-59.。

(二)滇境动物的价值认知

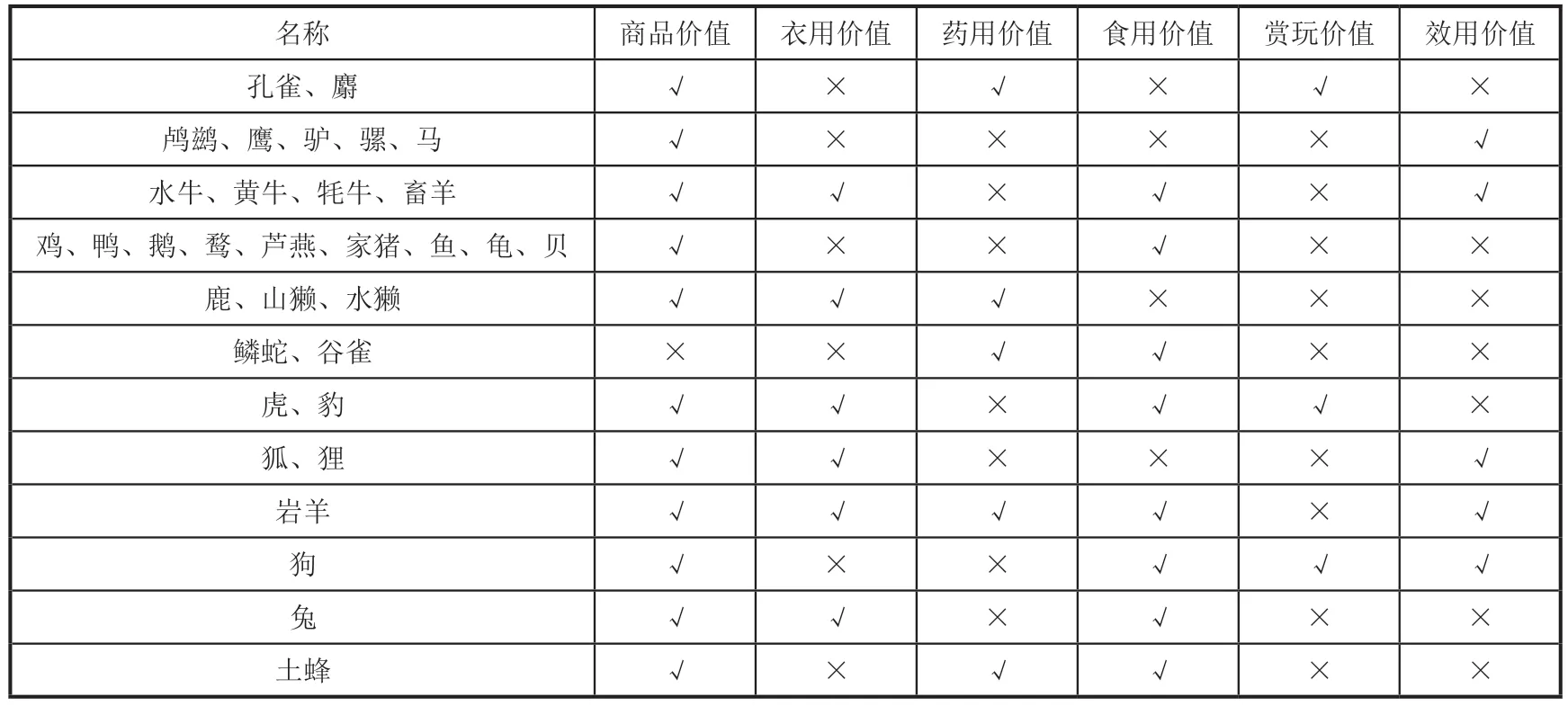

前文已述,檀萃具有浓重的“国计民生”思想,他很注重滇境动物的功用。通过整理发现,他对滇境动物的经济价值认知可细分为商品价值、衣用价值、药用价值、食用价值、赏玩价值、效用价值6 个方面(具体详见表4)。此外,“鹦鹉、白雉”“髀袋鹌鹑、朱凤”、猿猴仅具有赏玩价值,“凤、鸾”、野雉、熊、蝙蝠则仅具有食用价值③(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:39-51.。

表4 《滇海虞衡志》所见对滇境动物的价值认知

(三)滇境动物与动物、动物与气候的关系认知

《滇海虞衡志》中所展现动物与动物之间的关系认知,总结有两方面:其一是中国古代自成体系的动物之间的互变认知。如《志虫鱼》中,檀萃认为“海鲨能变虎,巨细悬殊,其种一也”④(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:54.。其二是动物彼此之间相克的理论认知。如檀萃认为,“雕类能博鸿、鹄獐、鹿、犬、豕。又有虎鹰,翼广丈,能博虎。鹰、雕虽鸷而畏燕,盖禽之制以气,物无大小也”⑤(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:42.。

此外,檀萃认为某些滇境动物与气候有着千丝万缕的联系,有些认知是基于观察,有些认知则暗含臆测成分。《志虫鱼》中,檀萃记“(谷雀,即禾间蚱蜢)收获时多,知风雨”①(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:59.。提及鸿雁时,檀萃通过自身观察与见闻,得出了“但见雁秋来,而不闻春归”的结论,他在解释其因由时,提出了“古今地气之异,不能以常情论也”的看法,这种将滇境动物与气候相联系的生态认知,已经具备前现代科学意识②(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:43.。但檀萃对于冰雹的认知,却是“滇多龙池、龙穴,龙起,天暴风雨,冰雹其常也”③(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:92.,这种将“龙”与冰雹进行因果相接的认知明显带有臆测成分。综上可知,不只(古代)民间的灾害认知具有很大的随意性④闵祥鹏.历史语境中“灾害”界定的流变[J].西南民族大学学报:人文社科版,2015,36(10):13-18.,且整个自然生态认知都具有很强的随意性,但也并不缺乏通过观察得来的具有一定科学性的认知。

三、《滇海虞衡志》所见清代云南灾害文化中动物角色探讨

灾害文化,“是文化的一个重要类型,主要指在抵御、应对及防范灾害过程中形成并传承的,被不同区域及民族认可并遵循的思想、行为、准则及遗产等文化类型与符号。灾害文化是人们对待灾害的态度、思想、理念、行为、经验、习俗等的总称”⑤周琼.换个角度看文化:中国西南少数民族防灾减灾文化刍论[J].云南社会科学,2021(1):118-129.。《滇海虞衡志》中的动物大致有三种角色:

其一是被清代滇境民众当做致灾因子。在檀萃看来,凤、鸾确实是存在的,“为古滇时所自有”,且氐羌以凤卵为食,“以家畜视之”,而且人们往往会将凤同鹔鹴、发明、焦明、幽昌四种妖鸟相混杂,其中鹔鹴至,则疫;发明至,则丧;焦明至,则水;幽昌至,则旱。很明显,这四种鸟被认为是疫、丧、水、旱灾难的诱发因子、导火索或是一种标志⑥(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:40.。

又有“螃蟹瘴”“蚂蟥瘴”作此解释“迤南有巨蟹,大盈数亩,其土沮洳,四时不干,流出细蟹无数。每起瘴,谓之螃蟹瘴。土人聚火器攻之,蟹死而地干,瘴不起,可居可种,成乐土也。蚂蟥瘴亦然,出于大树之叶。树成大林,而蚂蟥满之,入林辄中人,未有能为之攻者也”⑦(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:61.。通读《檀志》可知,檀萃以为“遇瘴作病”。显然,檀萃在解释迤南瘴气时,巨蟹与蚂蟥是作为致灾因子存在的。此外致灾为害之动物还有野猪(懒妇猪)“喜食禾”、山猪(豪猪)“其豪如箭,能振拨以射人。二三百为群,以害禾稼,山民苦之”。破解之法乃“以机轴织紝之器挂田旁,则不近”⑧(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:50.。

其二是作为祭祀等仪式的载体(或对象)以禳灾。《志兽》中提及:“夷多牲畜,而用之亦甚费。疾病不用医药,辄祷神,贵者敲牛至于数十百,贱者敲羊至于数十百,究无救于疾,而牛羊之用已不可纪极。巨室丧事来吊,但驱牛马羊成群,设帐幕于各山,牵牛诣灵位三匝,而敲之以成礼,仍归所敲于各帐,计费牛羊亦不可胜计。”⑨(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:45-46.此处牲畜多是牛马羊等家畜,清代滇境民众“疾病不用医药,辄祷神”,而“祷神”祭祀之用牛马羊,且丧葬仪式上,也要“驱牛马羊成群,设帐幕于各山,牵牛诣灵位三匝”。

《志虫鱼》提到鳞虫之首龙时,称“农部茅山且有九十九龙,则全滇之龙,几成龙伯之国”,真假且勿论,但知清代滇境民众认为“龙池泻瀑,漏江伏流,以灌稻田,以兴云雨”,为此,“自省、州、县至土司,莫不祀龙”,以祈求风调雨顺⑩(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:53.。

其三是作为诸多忌讳和习俗的核心要素。谈及灰鹤时,檀萃时“居农部,署有二灰鹤,月夜交舞”,但“(府中)小子(注:仆役)惊之,以为见鬼”,他本人也认为鹤乃仙禽,“(有)凌霄之恣,乃为近玩,且蒙见鬼之巫”,最终“命长其翎而纵之”①(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑. 上海:商务印书馆,1936:40.。说起“狸之畜于家者名猫”,赞扬其“善捕鼠,且依人”的同时,称“蛮重猫鬼,杀猫如杀人罪,业报深”②(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:51.。

聊到驴时,檀萃载“每家必畜数驴。亦有高大者,不解骑乘,但驾驮鞍以驮运。”话锋一转,竟称“盖乘骑(驴)怕人笑,犹京师以乘驴车为耻”,以至于他“常欲买驴骑之,效孟襄阳寻梅,为此方开一风气,而病废不能,缺此一快事”。这里有个颇为矛盾的点,即众人以“骑驴为耻”,檀萃却“常欲买驴骑之,效孟襄阳寻梅”,认为这是“开一风气”的“快事”③(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:46-47.。

提及犀牛、兕牛,檀萃表示“犀夜出有光,见之者不利”,且“射随兕者不利”,又引邹经元与李石的言论称“九江龙江某土司家,有犀角一具,宝之累世,一方无灾眚”,且“越赕杀犀,震雷暴雨”,以至檀萃发出“真灵物也”的感慨④(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:47-48.。言及狗犬,檀萃称“滇俗多回教,以犬、豕为忌,而道家说又重戒犬、牛,故食犬由是遂废”。还在《志虫鱼第八》中说禾间蚱蜢又(称)山,曰水鸡,讳其名⑤(清)檀萃.滇海虞衡志[M].张澍,纂辑.上海:商务印书馆,1936:59.。

四、结 论

《滇海虞衡志》的著述指导思想是“国计民生”,与动物相关的禽、兽、虫鱼三志亦不例外。因此,书中动物于人的价值关系着墨较多,价值又分商品价值、衣用价值、药用价值、食用价值、赏玩价值和效用价值。对于清代滇人来说,动物除了拥有诸多经济价值外,它们还与诸多超自然现象相联系,主要嵌入各种气象、灾害等的解释体系中,或为致灾因子,或为祈福禳灾载体,或为禁忌习俗的核心要素。

《滇海虞衡志》所见清代云南动物与人的关系,其本质可归结为一种“对立关系”,一种“以人类为中心”的“对立关系”。这种“对立关系”显然不适合当下:动物与人类本是休戚相关的生命共同体,二者紧密联系,共同构成了动态发展的生态网络⑥张博.近20 年来西方环境史视域下动物研究的发展动向[J].世界历史,2020(6):129-146.。这要求我们对人与动物关系进行重构,既要跳出“人类中心主义”桎梏,也要摆脱“动物中心主义”窠臼,即摆正人类在自然界中的地位,追求人与动物和谐共生。