聂耳纪念的空间维度与记忆建构研究

彭 建,尤 好

(1.玉溪师范学院 马克思主义学院,云南 玉溪 653100;2.中共昭通市委党校 党史党建教研室,云南 昭通 657000)

聂耳是伟大的人民音乐家,一生创作了很多脍炙人口的经典作品,为《义勇军进行曲》谱曲是其音乐创作的最典型代表。中华人民共和国建立以后,该歌曲被确定为国歌,成为唤醒亿万华人爱国热情的重要音乐作。80 多年来,聂耳和国歌的研究受到国内外、多学科学者的关注,经历了聂耳逝世至建国前、建国后至改革开放前、改革开放后以及 2020 年习近平总书记讲话后,研究成果日渐丰硕,此处不再一一列举。就聂耳纪念和记忆的研究而言,纪念是表达对人民音乐家聂耳怀念的最好形式,也是讲好聂耳和国歌故事的重要依托,一直以来贯穿不同时期的聂耳研究,留下了大量参考资料,但系统的研究尚未见。本文即从纪念空间与记忆形成的角度出发,全面考察聂耳纪念与记忆的形成,为玉溪聂耳故乡、红色之城、音乐之都的建设和当下讲好“聂耳和国歌的故事”的时代价值和深远影响提供“记忆深处”的支撑。

一、聂耳纪念空间的形成

正如美国学者保罗·康纳顿所说:“所有开头都包含回忆因素。”①[美]保罗·康纳顿.社会如何记忆[M].纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社,2000:2.我们对聂耳的“开头”也是从“回忆”开始的,1935 年聂耳在日本游泳时不幸溺水身亡,消息传到国内,许幸之、王莹、郑君平等聂耳的好友和战友纷纷撰文悼念聂耳。此后但逢聂耳诞辰、逝世或逢五逢十周年,社会各界都会举行各种形式的纪念活动来怀念聂耳。既包括发表纪念文章、纪念讲话,出版纪念专辑、《聂耳全集》《聂耳日记》《聂耳传记》等文本形式,也包括各地纷纷设置的聂耳雕塑、纪念馆和纪念广场、纪念学校等实体空间,这些共同形成了聂耳的“纪念空间”。“纪念空间是纪念对象的存在形式,是纪念对象在不同维度的拓展和延伸;纪念空间也是纪念主体情感表达的方式,精神传递的载体。”①童小彪.中国共产党纪念文化研究[M].长春:吉林人民出版社,2019 :144.关于纪念空间的类型,目前学界有不同的分类。陈蕴茜认为:“从社会学的角度分类,可以分为个人与社会两大类。个人纪念空间主要是与家族、地缘、血缘相关联的纪念空间,如祠堂、墓地、家庙等。而公共纪念空间,则包括由国家统一修建或由社会捐助修建的纪念场所,用于公共纪念活动。”②陈蕴茜.纪念空间与社会记忆[J].学术月刊, 2012(7):134.童小彪认为:“广义的纪念空间包括固化空间、流动空间和虚拟空间,狭义的纪念空间就是固化空间。”③童小彪.中国共产党纪念文化研究[M].长春:吉林人民出版社,2019 :144.但无论如何划分,“空间性”都是纪念空间的基本特征。

已有纪念空间的研究,似更为重视实体空间,如纪念馆、纪念碑等,但若忽视文本对记忆形塑的功能,则为一种遗憾。因此从文本、实体两种纪念空间来考察记忆的形成,会更符合某些记忆的形成过程。就聂耳的记忆发展史而言,其纪念空间可分为文本空间和实体空间,这两种载体的共同作用,使聂耳的记忆经历了个人记忆、群体记忆和集体记忆的发展过程。

(一)文本与记忆:聂耳纪念的文本空间

1.《义勇军进行曲》唱响的地方:金城大戏院与聂耳追悼会。1935 年5 月24 日,电影《风云儿女》在上海金城大戏院上映,《义勇军进行曲》作为该片主题歌在片头、片尾播放,第一次在公共场合唱响。时人评论到:“此外我更喜欢这道故事中的一支歌——《义勇军进行曲》,唱出到比表出紧张和悲壮得多了。”④易水.谈《风云儿女》[J].老实话, 1935,2(1):417.同年,聂耳在日本不幸溺亡的消息传到国内后,召开追悼会来纪念这位“划时代的作曲者”就成为了聂耳生前好友的共同愿望。在聂耳逝世10 天后的1935 年7 月27 日,一则《聂耳追悼会 昨未开成》的新闻拉开了关于聂耳追悼会的问题。新闻中这样写到:

本市音乐界、歌曲作家协会、中国诗歌协会、怒吼歌咏团、业余歌唱队、新声歌唱团、蚁社歌咏团、时光歌咏会等十五团体。本定于昨日上午九时,扩大公开追悼聂耳纪念会于市商会。惟昨晨市商会前冷冷清清,□无一人到场。直至八时四十分左右,仅有几十青年,见报上记载,特来参加。惟候至九时半,未能举行。据云该追悼会,因某种关系,恐终难于现之事实云。⑤聂耳追悼会 昨未开成[N].大公报(上海),1936-07-27(7).

可见这一次聂耳追悼会因组织和其他不知名的原因,并未如期召开⑥通过查找当时的期刊报纸,关于这一次追悼会并未见事先的预告,而是仅有未开成的报道,除《大公报(上海)》外,《立报》也报道了聂耳追悼会未开成的消息,内容与《大公报(上海)》基本一致。详见:聂耳追悼会 昨因故未开成[N].立报,1936-07-07(5).。而真正实际的筹备出现在1935 年8 月,8 月5 日,一则很短的简讯:“聂耳追悼会,大约在下星期日假座金城大戏院举行,并演奏全部遗作。”⑦新闻网[N].社会日报, 1935-8-5(1).揭开了这次筹备聂耳追悼会的序幕,之后关于这一次追悼会的新闻报道持续刊登,做足了宣传。如其中一则比较详细的报道中写到:

青年作曲家聂耳先生追悼大会,自经其有人筹备以来,现已由袁牧之等百数十人联名发起,定于本月十六日上午九时卅分,假贵州路金城大戏院举行,同时排入全部遗作演奏,不论何人均得入场。惟该筹备处实现以金城座席有限,座满即请回驾,临时并无任何通融办法。至于哀挽联幅,则由荆州路四〇五号电通公司或金城二处代收,《电通半月画报》,则于十五日出版特辑以悼念。⑧袁牧之等发起聂耳追悼会 十六日在金城 任何人可参加[N].时事新报(上海),1935-08-13(1).

这次追悼会最终成功举办,成为目前可考的第一次聂耳追悼会,而且范围和影响都很大。据黎锦晖描述当时的会场情形:“除出幕幔上挂着‘上海各界追悼划时代的歌曲作者聂耳先生’外,四面墙壁上什么也没有,到见静肃。到场的‘明星’‘名星’多极了,我所看得见的:周剑云、高占非夫妇、王莹、陈嘉震、胡萍、孙瑜、陈娟娟、史超、滕树谷、郑应时、龚秋霞、周伯勋、李大深,等等。”①黎锦晖.悼聂耳先生[J].人生旬刊,1935,1(5):6.另据一位友人回忆:“参加聂耳追悼会的群众不下二千余人,因为金城不堪容纳被迫退出的还不计算在内……会场情形够肃穆,没有像过去许多像在办喜事的追悼会场中的空气,自动参加的来宾大部都很动情地等看着追悼仪式的进行。”②明明.悼聂耳记[J].人生旬刊,1935,1(5):3.关于这次追悼会的事后报道和相关参会人员的回忆,为之后聂耳追悼会的定期召开奠定了基础,追悼会或者说纪念会的形式,成为社会纪念聂耳的重要方式之一。

2.纪念如何延续:纪念特辑和纪念文章。明明在《悼聂耳记》发问:“出了聂耳追悼会,心理不由地想:谁来替代聂耳工作呢?”③明明.悼聂耳记[J].人生旬刊,1935,(5):3.纪念与继承聂耳的精神当然就是最好、最有效的路径,正如星火所言:

纪念革命歌者——聂耳,在现时代,我以为有两端:

第一、应该把那黎锦晖之流的靡靡之音的亡国调,充满着肉感的音调,麻醉大众的荒淫猥亵歌曲,立即完全唾弃!我们所需要的是雄伟的、奋发的、悲壮的、有力的,足以发聋振哑的革命歌人创作的《饥寒交迫之歌》《开路先锋》《大路》……歌!

第二、在这中华民族整个陷于危机的目前,我们追念革命歌人——聂耳,不只是悲伤流泪,而应,拿我们的头颅和热血!因此,我们现在除了不唱那靡靡的亡国歌调之外,还要加紧帮助那必然要到来的伟大的实际行动的民族解放战争!

那么,我们才对得起死者于地下。④星火.纪念革命歌人:聂耳[J].新潮(北京),1936,1(2):34.

因此,关于如何纪念聂耳,成为聂耳逝世后的一个重要议题。对此,《电通半月画报》1935 年第7期收录了无锡新民报电影、音乐周刊主编张光霖的《纪念聂耳建议》一文,建议:

我们究竟怎样来纪念他伟大的功能?追悼是一时的,我个人以为请追悼会负责诸公,汇集聂氏一生所作歌曲,印刷出售,不但可以得到更多的爱好聂氏音乐的同志,还可供我们永远的凭吊,而流传于千古。⑤张光霖.纪念聂耳建议[J].电通半月画报,1935(7):19.

因此出版纪念特辑和发表纪念文章成为当时和今后人们纪念聂耳的重要方式⑥除此之外,阿英、郑伯奇、孙师毅提出:“我们要纪念他,我们要永远纪念他,在他逝世二周年的今天,我们提议,就把今天,七月十七日,作为中国音乐节。让我们,每当这一天,永远,永远纪念这一位年青的划时代的作曲家。”详见:救国歌人聂耳先生逝世二周纪念[J].大路(上海),1937,1(2):20.。在筹备第一次聂耳追悼会时,筹备组就提出:“《电通半月画报》,则于十五日出版特辑以悼念”的建议,这一建议得到了很好的贯彻。《电通半月画报》1935 年第7 期以“故名作曲家聂耳先生”为名收录了唐纳《给亡友聂耳》等11 篇纪念聂耳的文章,以表达“我们谨以至诚追悼我们的朋友——现中国划时代的乐曲作者聂耳先生”的怀念⑦具体篇目详见电通半月画报,1935(7).。除收录纪念文章外,还收录了一些聂耳的遗文、与他人往来的书信和有关聂耳艺术生涯的一些照片。同年,《诗歌》第1 卷第4 期,也以“聂耳纪念特辑”收录了郭沫若《悼聂耳》、洪遒《陨落的巨星》、天虚《悼聂耳》、蒲风《悼》4 篇文章⑧诗歌[J].1935,1(4):1-4.。

纪念特辑和其他散落在各期刊、报纸的众多零星的纪念文章,共同承载着各时期、各地区、各群体、各人对聂耳的纪念与记忆,如《人民日报上的聂耳》⑨玉溪市图书馆.人民日报上的聂耳[M].昆明:云南人民出版社,2008.《永恒记忆:云南日报上的聂耳:1980.7—2007.12》①王志雄,郭凌.永恒记忆:云南日报上的聂耳:1980.7—2007.12[M].昆明:云南人民出版社,2008.等就是这一形式最好的诠释。这种方式一直延续,共同形塑了关于聂耳纪念的文本空间,成为聂耳记忆形成的重要依托。

(二)建筑与记忆:聂耳纪念的实体空间

1.聂耳纪念亭与聂耳纪念。实体的纪念空间一般由纪念物和历史环境所构成,陈红军在研究纪念空间与冼星海集体记忆建构时,就提到“冼星海纪念的政治空间大致由冼星海墓(星海园)、冼星海纪念馆和冼星海雕塑三部分组成”②陈红军.纪念空间与冼星海集体记忆建构[J].中国音乐,2012(7):135.。正如陈蕴茜所言:“建筑是纪念空间的基础元素,古往今来,纪念性建筑在城市空间中都扮演着超越时空、表达永恒价值的角色。”③陈蕴茜.纪念空间与社会记忆[J].学术月刊,2012(7):135.关于聂耳纪念的实体空间也经历了这样的发展和发挥着这样的作用。1935 年12 月21 日,一则《纪念聂耳:圆通山建筑音乐寺》的新闻拉开了聂耳实体纪念空间的帷幕:

已故作曲家聂耳的哥哥聂子明,因为纪念他的弟弟起见,拟在云南圆通山接引殿附近建一座音乐亭,需款约六千余元,待款项筹足,便可着手动工。④纪念聂耳:圆通山建筑音乐寺[N].福尔摩斯,1935-12-21(3).

这一行动并没有得到及时落实,1936 年4 月28 日,一则《田汉将为聂耳纪念亭撰文》的报道提到:“聂氏生前好友,周慰苍及廖伯民等,拟于昆明圆通公园内,为聂筑一伟大典丽之音乐纪念亭。特驰书来沪,倩田为撰文纪其事。并祈转恳聂氏知交王莹女士届时赴滇代行揭幕典礼。闻田氏已允如所请,一伺初秋日丽风和之时,将偕王氏亲赴滇中一游云。”⑤光侯.田汉将为聂耳纪念亭撰文[N].上海报,1936-04-28(3).说明聂耳纪念亭仍在筹备之中。目前掌握的资料中,我们并未找到聂耳纪念亭具体落成的时间,但聂耳纪念亭的建成是没问题的。在1938 年聂耳的三周年纪念会中,决定“在圆通公园纪念亭内建立一纪念碑,正面记载聂君传略,背面刊镌聂君名曲,以垂久远。并于最近期内举行一纪念聂耳音乐大会,演奏其遗曲”⑥石鸣.聂耳三周祭[N].新闻报,1938-08-6(19).。说明聂耳纪念亭至迟在1938 年8 月前已建成,并成为纪念聂耳的重要场所。

在已见的材料中,关于聂耳纪念亭有一个流传较广的经典故事:

音乐家聂耳氏,以前在横滨海水浴场泅水溺死,至今已有好几年了。每一年度到这天忌辰,文艺界总得为他开会一次,合举祭典来追念这位划时代的艺人。的确,聂耳是一位不平凡的音乐家,像那声调雄壮,家絃户诵的“义勇军进行曲”,便也是他永垂不朽的大名作。

最近,龚稼农从昆明回来,谈起当地许多风物。说在昆明城内的圆通公园里,见到了一座聂耳纪念亭,当下便觉甚为诧异。同在那里游憩的当地人,也说:“他也就是你们电影界里的人物哪”!后来询及原因,知道聂氏是云南人,当年建造这座纪念亭,也就是为了这点关系。⑦澄絮.昆明公园里的聂耳纪念亭[N].锡报,1939-01-19(3).

这个故事曾在一定范围内传播,但同时也说明,在当时,社会对聂耳的情况仍不太熟悉⑧详见昆明公园里的聂耳纪念亭[J].银花集,1939(11):18;浪花.记聂耳纪念亭[N].社会日报,1942-01-15(1).。

2.聂耳墓与聂耳纪念。关于聂耳墓建成的时间,目前已有的资料有一定的出入,有1936 年之说⑨聂耳墓,在昆明西郊西山,1936 年建于高峣山腰,1980 年迁建。墓地为提琴状,墓前立汉白玉立像,高3.2 米,后竖黑石巨碑刻郭沫若“人民音乐家聂耳之墓。”前有花坛7 块,象征音乐7 音阶;台阶24 级,象征聂耳年龄。聂耳所作《义勇军直(原书如此)行曲》与中华人民共和国成立时定为国歌。为全国重点文物保护单位。见施之厚主编、《云南辞典》编辑委员会编辑.云南辞典[M].昆明:云南人民出版社,1993:441.,1938 年之说①1938 年葬其骨灰于西山高峣村后山,1980 年迁葬今址,1985 年重修。1988 年公布为全国重点文物保护单位。见国家文物局主编、云南省文化厅编著.中国文物地图集·云南分册[M].昆明:云南科学技术出版社,2001:200.。但从资料记载来说,1936 年应更为可信。据徐嘉瑞《划时代的音乐家聂耳墓碑文——向不醒的世界作预言的喇叭》载:

此碑乃1936 年云南省文艺界同志楚图南、郑一斋、杨一波、冯素陶、林志音、徐嘉瑞(云南大学中文系教授)等所立,命徐嘉瑞撰文。在国民党反动派阻挠仇视下,终于在西山聂耳墓前屹立二十余年。于1954 年施工不慎被毁,只存拓本三份,其中存中央音乐学院,此本赠云南省博物馆。②徐嘉瑞.划时代的音乐家聂耳墓碑文——向不醒的世界作预言的喇叭[M]//《聂耳全集》编辑委员会.聂耳全集·下卷·资料编·增订版.北京:文化艺术出版社,2012:11-12.

无论迁居前后,聂耳墓一直是云南纪念聂耳的重要场所。在聂耳三周年纪时,人们就是在聂耳墓前召开了动人心脾的纪念会③石鸣.聂耳三周祭[N].新闻报,1938-08-6(19).。十二周年时亦如此:“今年青年音乐家聂耳逝世十二周年纪念日,此间各歌咏团体均齐集西山聂氏墓地追悼此一划时代之音乐巨人。”④聂耳节:昆音乐界扫墓[J].新音乐月刊(华南版),1947,2(3).

3.玉溪、昆明的聂耳建筑与聂耳纪念。1993 年,聂耳的三哥聂叙伦分10 部分较为详细地介绍了当时关于聂耳的雕塑和纪念建筑:一是圆通山上的聂耳亭,二是昆明西山的聂耳墓和聂耳雕塑,三是日本藤泽市的“聂耳纪念碑”,四是玉溪聂耳公园和聂耳塑像,五是翠湖公园里的聂耳塑像,六是中央音乐研究所的聂耳陈列室,七是站在上海街头的聂耳塑像,八是玉溪市州城镇北门街的聂耳故居,九是四川音乐学院的聂耳塑像,十是浙江省象山县石浦镇上的聂耳塑像⑤聂叙伦.永久的怀念——聂耳塑像和纪念建筑[Z]//中国人民政治协商会议玉溪市委员会.玉溪市文史资料:第九辑.成都:四川辞书出版社,1995:38-51.。

进入21 世纪,玉溪、昆明关于聂耳建筑的发展更为体系化,不仅是规模和空间有了极大的拓展,而且各建筑之间的联系也不断加强。尤其是2020 年1 月习近平总书记考察云南时强调:讲好聂耳和国歌的故事更是将聂耳和国歌的故事推到了新的繁荣发展阶段。玉溪“聂耳故乡 红色之城 音乐之都”城市名片的打造,推动了玉溪有关聂耳和国歌的体系化发展,其承载的聂耳纪念和记忆也进入到一个新的发展阶段。

二、聂耳记忆的建构

记忆是什么?曾有人表示:“如果失去了记忆的功能,‘我们就会被困锁在无限狭小的当下,没有言语也没有思想’——简单来说,我们喜欢把自己理解为有意识、有目的的交往生物,但如果没有记忆,我们无法被识别为这样的生物。记忆是‘使得人类存在成为可能的能力’,‘是所有精神生活的足见所依赖的支架’,它处于人类存在的中心位置,是‘一项无所不在的,与我们的存在浑然一体的功能’。”⑥[英]杰弗里·丘比特.历史与记忆[M],王晨凤,译.南京:译林出版社,2021:1.记忆是人类社会、是我们每个人都无法割离的东西,近年来关于记忆的研究,有一类主要是关注记忆的历史,即记忆史。郭辉等学者在研究中国共产党的历史记忆时提出:中国共产党的历史记忆显然可以分为三个层次,第一层是个体记忆或私人记忆,第二层是群体记忆,第三层次是集体记忆⑦郭辉,罗福惠.“中共记忆史”研究的提出及构想[J].中共党史研究,2015(4):75.。从对聂耳的记忆而言,其也经历了个人记忆—群体记忆—集体记忆的发展历程。

(一)个人记忆:友人对聂耳的回忆

上文已经提到,聂耳不幸溺亡后,率先对聂耳进行纪念的是他曾在电影、歌舞界的友人。聂耳生前的这些好友纷纷以撰文的形式表达个人对聂耳的怀念,而这些文章也承载着其对聂耳的回忆。综观这一时期对聂耳的记忆,大概可分为以下几种类型。

1.表达惋惜之情。聂耳1935 年7 月17 日不幸逝世时,年仅23 岁,如此年轻,不禁让人惋惜,因此此间的回忆中,很多友人都表达对其逝世的“不相信”与惋惜。如郑君平就曾以自己和聂耳的相交经历和对聂耳的印象为点,对聂耳的逝世表示惋惜:“聂耳先生就这样去世了,真叫人有点不能相信……聂耳先生就这样死了么,真令人像做了一场噩梦。”①郑君平.悼聂耳先生[J].青青电影,1935,2(5):1.按:郑君平即郑伯奇。

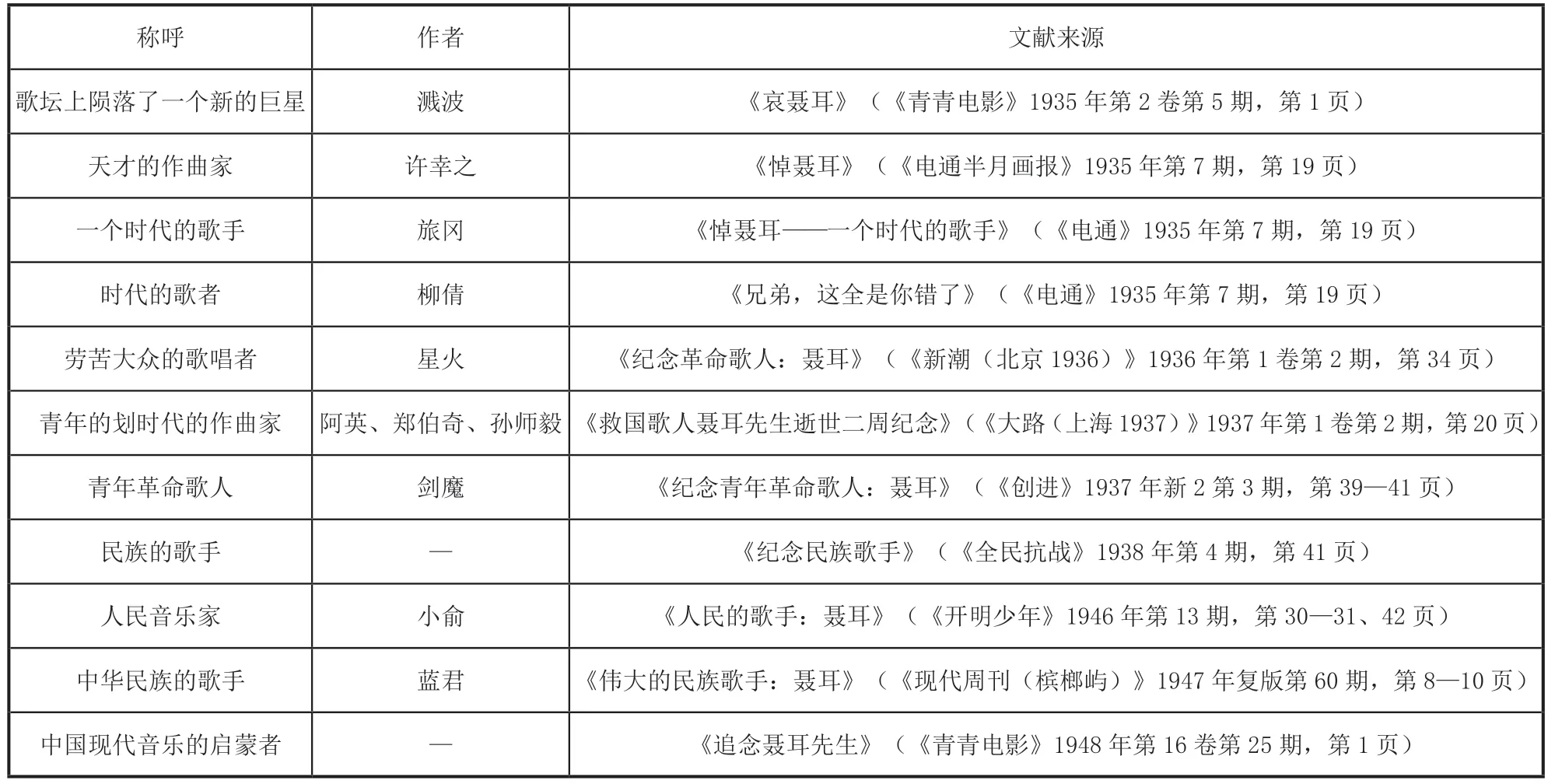

2.赞扬聂耳在中国音乐界的作用。基于聂耳对中国电影界和音乐界的极大贡献,亲友在纪念、回忆聂耳时,冠予其各种头衔来纪念其贡献。兹将目前找到资料中的相关情况统计如下:

表1 对聂耳在中国音乐界评价的相关统计

可以看出,在新中国成立前,关于聂耳的记忆中不断形塑着人们对他在中国音乐界的作用,从天才的作曲家,到时代歌者,再到中华民族的歌手,这种形塑与时代背景紧密呼应,在不同时期赋予了聂耳不同的时代意义。

3.传承聂耳精神。不少纪念文章中除了惋惜、赞扬之外,也强烈表达要追随聂耳的步伐,传承聂耳精神,不断向前。比较典型的如下:

毕业歌作曲者聂耳死了,我们心里感到非常悲痛。但,并不是悼惜他的天才,是爱惜他的努力肯干。他不曾屈服在昏沉的社会里替少数享乐者作肉感狂乱的Jazz,而替我国开了一条歌曲的新门径,告诉了我们歌曲的意义和使命。现在无情的巨浪竟把他吞没了!可是他那有力的调子仍然在我们的心中。

啊,他已死了!我们正不必用眼泪来哀悼;我们——一切从事新的音乐的人们应当继续他的精神,扩大歌曲的力量,甚至于我们的歌声可以消灭那海潮吃人的恐怖!②陈波儿.悼毕业歌作曲者[J].青青电影,1935,2(5):1

亦有的作者表达“好!我们不许哭,也不要怨恨,唯一安慰死者的方法,只有拼命的担负起来他所要作的工作,朋友们!我们要继续着前进!”③明霄.一别竟成永别[J].电通半月画报,1935(7):19.正如郭沫若挽诗中说到的“我们战取着明天,作为尔音乐的报酬!”①白澄.聂耳:新音运的“开路先锋”[J].音乐艺术,1945(副辑3):1-3.人们在回忆、怀念、纪念聂耳,也是在表达“我们将唱着你的遗作——还要向前冲呢!”②馥心.追怀聂耳先生![J].电通,1935(7):19.

(二)群体记忆:云南对聂耳的纪念

在很长一段时间,大家对聂耳的生平情况并不了解,最初纪念聂耳的文章中也很少介绍其生平。从上文1939 年《昆明公园里有聂耳纪念亭——筑这纪念亭纪念他因为他是云南人》中所讲述的故事可见时人虽然无人不晓聂耳之大名,但对聂耳的生平情况却不甚了解。

1938 年,徐嘉瑞的一篇《大众音乐家聂耳传》③徐嘉瑞.大众音乐家聂耳传[J].战时知识,1938(4):3-6.拉开了云南人民,乃至全国人民对聂耳生平情况的了解。正如《战时知识》中所言:“本期徐嘉瑞先生的聂耳传大部分是根据聂先生的日记写成的,在聂氏传记中可以说是较详实,较精要的一篇。是的,聂耳,这自由人类的歌手,他热烈地投入大时代里追求一切好影响,又热烈地去影响了这大时代,这还不是一个最可宝贵的生命的学习的范本么?”④编辑室(一)[J].战时知识,1938(4):7.

1.划时代的音乐家。1938 年,聂耳的骨灰葬于风景秀丽的西山,当时的墓碑为“划时代音乐家聂耳之墓”,划时代的音乐家,的确是对聂耳音乐生涯的最好概括。因此,在云南举行关于聂耳的纪念活动中,多将聂耳称为“划时代的音乐家”。正如石鸣在聂耳三周年祭时说到的:“七月十七日,为聂耳逝世三周年,滇口文艺界及聂君生前友好,又在风雨如晦中,联袂赴西山云栖寺侧聂耳新塚致祭,并在墓前举行纪念会。山灵有知,也当哀此划时代歌圣之何不永年?并悲新中国之丧失此伟大杰作天才!”⑤石鸣.聂耳三周祭[N].新闻报,1938-08-6(19).

2.人民音乐家。1954 年重修聂耳墓时,郭沫若先生为聂耳重写墓志铭:“聂耳同志,中国革命之号角,人民解放之声鼙鼓也。其所谱《义勇军进行曲》,已被选为代用国歌,闻其声者,莫不油然而兴爱国之思,庄严而宏志士之气,毅然而同趣于共同之鹄的。聂耳呼,巍巍然,其与国族并寿,而永垂不朽呼!聂耳同志,中国共产党党员也,一九一二年二月十四日生于风光明媚之昆明,一九三五年七月十七日溺死于日本鹄沼之海滨,享年仅二十有四。不幸而死于敌国,为憾无极。其何以致溺之由,至今犹未能明焉!”同时题“人民音乐家聂耳之墓”碑。

从划时代的音乐家到人民音乐家,反映了人们对聂耳革命音乐贡献的不断深化认识和对聂耳精神的传承与发扬,同时也不断形塑着人们对聂耳的记忆。

(三)集体记忆:国歌曲作者

关于聂耳记忆的发展,从全国范围而言很长时间处于一种“只知其歌,不知其人”的情景。早在1935 年聂耳第一追悼会时,就有与会者提到:“但聂耳毕竟还只是二十多岁的青年,他本人对群众接触的机会也不能说多,彻底地说来,群众认识的只是他的歌曲,而不是他自己。”⑥明明.悼聂耳记[J].人生旬刊,1935,1(5):3.虽然经过文本空间与实体空间的形塑,人们关于聂耳的记忆越来越丰富和清晰,但就全国而言,“只知其歌,不知其人”的情景仍然存在。1948 年时,言川说道:“‘大路先锋’‘开路先锋’‘义勇军进行曲’这些歌曲,在抗战期中曾经响遍了全国,深入了全国男女老少的心坎。可是对于这些名曲的作者,却很少有人知道。”⑦言川.“义勇军进行曲”的作者——聂耳[J].人物杂志,1948(6):32.

1949 年9 月21 日,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开,由于没有如期拟定出国歌,会议于9 月27 日通过《关于中华人民共和国国都、纪年、国歌、国旗的决议》,规定在中华人民共和国的国歌未正式制定前,以《义勇军进行曲》为代国歌。至此聂耳又多了一层身份——国歌曲作者,而这极大改变了人们对聂耳“只知其歌,不知其人”的情形,整个社会关于聂耳的共同记忆也在不断形塑。

1949 年10 月1 日、8 日和15 日,《大公报(上海)》以《国歌歌曲的作者——青年音乐家聂耳的一生》为题,分三期连载了徐嘉瑞的《大众音乐家聂耳传》①徐嘉瑞.国歌歌曲的作者——青年音乐家聂耳的一生(一)[N].大公报(上海),1949-10-1(6);国歌歌曲的作者——青年音乐家聂耳的一生(二)[N].大公报(上海),1949-10-8(6);国歌歌曲的作者——青年音乐家聂耳的一生(三)[N].大公报(上海),1949-10-15(7).。随着对“代国歌”的持续报道,聂耳国歌曲作者的身份也来越被人熟知。当然检索这一时期关于聂耳的文字记载,虽然不少人也更愿意将聂耳称为“人民音乐家”,但“国歌曲作者”的身份也不断在增强,尤其是习近平总书记强调“讲好聂耳和国歌的故事”之后。

三、聂耳纪念与记忆的传统延续和时代内涵

纪念是为了更好地记忆,记忆是为了更好地传承。无论是文本,还是实体的纪念空间,纪念空间最重要的特性是纪念性。“所谓纪念性,是由人们为了其外在需求而拥有可显现其内在生命、其行动、社会性概念象征/符号所延伸而来的。”②陈蕴茜.纪念空间与社会记忆[J].学术月刊,2012(7):135.自聂耳不幸逝世后,关于聂耳纪念活动就一直在进行,关于聂耳的记忆也持续在形塑。80 余年来,聂耳的纪念空间不断的拓展和变化,人们关于聂耳的记忆也经历了个人—群体—集体的发展过程。进入新时代,如何延续聂耳纪念与记忆的传统,阐释其时代内涵,是讲好聂耳和国歌的故事的重要组成部分。

(一)聂耳纪念空间与记忆的互塑

陈蕴茜指出:“纪念空间虽然可以塑造人们的记忆,但记忆的主体并不是被动的受塑造者,记忆与空间也不是单向的决定关系,而是双向的互动关系——记忆可以强化空间的纪念性,可以唤起被遗忘的空间。换言之,记忆可以重塑空间。”③陈蕴茜.纪念空间与社会记忆[J].学术月刊,2012(7):136.一般而言,目前学界在研究纪念空间时,会依据功能和性质的不同,将其分为政治空间、教育空间和日常生活空间。正如当代著名马克思主义空间理论家列斐伏尔所言:“空间从来就不是空洞的,它往往蕴含着某种意义。”④转引自:包亚明.现代性与空间的生产[M].上海:上海教育出版社,2003:83.陈蕴茜在研究“空间政治与孙中山符号的建构”时亦提到:“空间有其具体的表现形式,而只有分析其具体表现,才能真正展现赋予空间以政治象征意义的孙中山符号的真正价值,以及国民党对空间的利用,进而考察孙中山崇拜在全国范围内开展的状况,揭示出孙中山崇拜运动的本质特征。”⑤陈蕴茜.崇拜与记忆——孙中山符号的建构与传播[M].南京:南京大学出版社,2009:325.

经过80 余年的发展,聂耳的纪念空间也都具有政治、教育、日常生活化的功能,与社会、与人们的生活紧密联系。在历史进程中,正是纪念空间与记忆不断互塑,共同形成了我们今天对聂耳的记忆。比如聂耳纪念的初期,人们对其“划时代的音乐家”的赞扬就直接反映在了聂耳墓的建设上。而在1954 年重修聂耳墓时,因时人多将聂耳称为“人民音乐家”,故将墓碑改为“人民音乐家聂耳之墓”。记忆对纪念空间的形塑作用,可见一斑。而纪念空间作为人们纪念聂耳的重要场所和爱国主义教育等基地,又将其所承载的聂耳记忆,更广泛地传达给更多的人。

(二)聂耳和国歌记忆的形塑

2014 年10 月15 日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。在列举中国历史上的系列文化名人和文艺作品时,就提到了聂耳。2020 年1 月,习近平总书记更是在考察云南时强调要“讲好聂耳和国歌的故事”,为传承和发扬聂耳精神指明了新的方向。80 多年来,我们对聂耳的记忆经历了“划时代的音乐家—人民音乐家—国歌曲作者”的发展历程,时至今日,聂耳和国歌的故事已经广为人知,聂耳和国歌的记忆已经深入人心,但这并不意味着我们就真的讲好了“聂耳和国歌的故事”。仍存在不少问题,比如关于聂耳和国歌纪念记忆的相关理论研究不足,通过聂耳和国歌的纪念强化历史记忆、培育国家意识、铸牢中华民族共同体意识等功能尚未得到完全释放。

因此在讲好“聂耳和国歌的故事”的指引下,要考虑以下问题:一是构建聂耳和国歌故事体系。针对传统的“聂耳和国歌的故事”讲述方式存在的问题,强化叙事的学术逻辑,讲清“为什么是聂耳”“为什么是《义勇军进行曲》”“为什么是国歌”三个基本问题,紧扣时代脉搏,对时代需要、个人奋斗、民族振兴、国家富强的关系进行阐释。二是阐释“聂耳和国歌的故事”的时代价值、深远影响。针对已有研究视野相对单一、高度存在欠缺的问题,着眼“两个大局”,把中国共产党百余年来一切奋斗、一切牺牲、一切创造的主题——中华民族伟大复兴作为主线,把世界百年未有之大变局作为观照现实和展望未来的参照,从历史、现实、未来三个维度深入分析“聂耳和国歌的故事”的时代价值、深远影响。

而通过讲好“聂耳和国歌的故事”,形塑社会对聂耳和国歌的记忆,又通过记忆来助推讲好“聂耳和国歌的故事”,是新时代聂耳纪念与记忆的传统延续和时代内涵的意义所在。

四、结 语

聂耳的研究最初是从“回忆”开始的,其记忆构建经历了个人记忆、群体记忆、集体记忆的发展历程。在《义勇军进行曲》被确定为代国歌以前,纪念主要以回忆聂耳的生平事迹及其音乐创造的开拓性为主;建国后聂耳和国歌在纪念中被结合,聂耳和国歌创造及传播的记忆也不断被塑造。聂耳故居、国歌展示馆等实体纪念建筑的出现,进一步唤起和重塑了聂耳和国歌的记忆,而聂耳和国歌的记忆又不断作用于纪念空间,两者在螺旋上升中不断推动聂耳和国歌纪念与记忆的发展。纪念是为了更好地记忆,记忆是为了更好地传承。正如张天浩在谈到建党纪念时强调的“建党纪念是传递和保存中国共产党历史记忆的重要路径,是增强中华民族历史认同、民族认同和文化认同的重要内容”①张天浩.建党纪念融入新时代民族团结进步事业的价值意蕴和路径探索[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2021(3):25.。80 多年来,文本和实体的纪念空间共同形塑聂耳和国歌的记忆,使其更为清晰、更为深入,成为感人肺腑的动人故事,为中华民族的伟大复兴凝心聚力。