《尹至》“一勿遗”与夏桀北逃新探

王宏宇

(哈尔滨师范大学 历史文化学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

史学界对于夏桀溃败并逃亡的史事看法基本一致,只是关于夏桀逃亡的具体路线有多种说法,主要有:其一是“东逃说”,该说是根据《史记·夏本纪》《尚书·汤誓》的记载衍生出的观点,认为夏桀战败后先逃往山东的定陶一带,再败后被放逐南巢,这种观点被古代的众家学者秉持;其二是“南逃说”,该说是杨升南提出的观点,他认为夏桀经鲁山逃到今南阳,在商汤的继续追击下,夏桀逃到今随州厉山,最后逃到南巢[1](P89),杜金鹏也持类似观点[2];其三,冯蔚然认为夏桀是乘船走水路抵达安徽巢湖的[3];其四,《帝王世纪》有“或言陈留平丘,今有鸣条亭”的记载,所以按照李贤注引《帝王世纪》的说法,鸣条之战发生在陈留,夏桀在陈留附近战败后南下,这种观点历来不被各家所重视;其五,孙淼认为南巢在鸣条附近,中条山就是南巢(历)山[4](P319)。此外,陈立柱对夏桀南逃之事也持怀疑态度,他认为先秦时期名为巢的地点有很多,例如位于山西的巢水。陈立柱从事理和当时地望混乱的角度浅述了巢地不太可能在今天的安徽境内,但他并未对夏桀逃亡的具体路线和南巢的确切位置提出自己的看法[5]。史学界大多支持夏桀逃到了今巢县巢湖一带,质疑夏桀南逃的学者应属少数。

南巢位于安徽巢县的说法可以追溯到《淮南子》,因有“与末喜同舟浮江,奔南巢山死”的记载,其中“同舟浮江”的字样模糊地指出了南巢可能位于今巢县附近。韦昭在为《国语》作注时明确表示:“南巢,扬州地,巢伯之国,今庐江居巢县是也。”[6](P172)两汉之间的扬雄、汉末的郑玄和唐代孔颖达也都赞成此观点,但《尚书孔传》却没有指出南巢地望所在。《尚书孔传》只是说“南巢,地名” ,除此之外并未做过多解释,因此孔颖达云:“传言‘南巢,地名’,不知地之所在。”到东汉末年,南巢位于巢县的观点才明确出现,但这种观点出现时间较晚,且凭据并不充足。

夏桀南奔巢诸说各有合理之处,但碍于当时能够看到的出土文献较少,可能对于某些突兀的地方没能解释得尽善尽美。随着出土文献的发掘,夏桀南逃诸事呈现出了许多矛盾混乱之处,所以有必要将传统文献与出土文献结合在一起,重新审视这些此前尚未解答的问题。

一、《尹至》“一勿遗”与夏桀逃亡行迹的联系

《清华大学藏战国竹简(壹)》中《尹至》一篇讲述了伊尹带“吉志”夜见商汤,并与其定下谋略攻灭西邑夏之事。按照《尹至》前四简所述,伊尹夜见商汤后,商汤得知夏桀“弗虞其有众”,夏民皆愿“余及汝皆亡”,伊尹得出了夏主“惟兹虐德暴僮亡典”的结论,并言说夏的种种不祥,为最后攻夏做足了情报工作与舆论宣传。商汤在攻破夏都西邑后,对“夏播民”发出了赶尽杀绝的号令。有关商汤讨伐夏桀的军事行动,见于《尹至》的最后一简,其释文为:“汤盟质及尹,兹乃柔大禜。汤往征弗附。挚度,挚德不僭。自西翦西邑,戡其有夏。夏播民入于水,曰: ‘战’ 。帝曰:‘一勿遗。’”[7](P128)

在战争胜利后,商汤托天帝之口发出了“一勿遗”的号令,金文和楚简中均曾出现类似的词语(1)金文中所见为“勿遗寿幼”。张亚初《殷周金文集成引得》,北京:中华书局,2001年,第53页。,其意为对夏民赶尽杀绝。虽然前四简中没有直写商汤的德行,但是记载了此时夏桀不德导致百姓欲与其同归于尽,同时也记载了“夏有祥”这样的灾异事件,使商汤伐夏桀大有吊民伐罪之意。既然商汤站在了正义的一方,夏的臣民又强烈地表达了对夏桀的不满,商汤又为何对“夏播民”发出赶尽杀绝的命令呢?所以“一勿遗”的记载与前四简所表达的内容相比显得很突兀。在传世文献中,商汤的形象始终是仁君,甚至留下了“奚为后我”的典故。在出土文献中,商汤的形象依然贤明,例如《尹诰》《汤处于汤丘》二篇,通过商汤问政伊尹与小臣,从侧面衬托出了商汤的仁德。对商汤追击夏桀这段历史,《尚书孔传》曾言“汤缓追之,不迫,遂奔南巢”,这与《尹至》中“一勿遗”的记载有很大出入。夏桀若真的奔南巢,商汤没有必要大开杀戒,“一勿遗”的记载既不符合商汤素有的形象,也于理不通。

学者邢文曾试图解答“一勿遗”的相关问题[8],他认为“曰:‘战’。帝曰:‘一勿遗。’”中的“战”字应作“散”字,即“曰:‘散’。帝曰:‘一勿遗’” 。按照邢文的解释,“一勿遗”的命令不是要将夏民屠戮殆尽,而是商汤要收揽夏散于战火中或者不便携带而丢弃的宝玉,这也能对应上《尚书·汤誓》“俘厥宝玉”[9](P194)的记载,但此说也有一些不合理之处。第一,“勿遗”二字在金文中也曾出现,例如“勿遗寿幼”[10](P53),其意为勿论年龄大小皆斩尽杀绝,相比之下《尹至》一文中的“一勿遗”乃是追击夏桀之时所发战令,杀戮的性质尤为明显。第二,通过仅有的文献无法判断“俘厥宝玉”所俘厥的宝玉究竟是谁的,作为夏方国的三朡自己拥有用以祭祀的宝玉也是合理之事,所以很难将“一勿遗”与俘厥夏的宝玉直接联系起来。第三,商汤发出“一勿遗”战令之时应还未兵临夏桀城下,夏桀不会轻易丢弃重要的宝玉。《尹至》中商汤是在西邑之战后发出的“一勿遗”战令,《尚书·汤誓》则语汤“遂伐三朡”后“俘厥宝玉”。韦昭云:“玉,礼神之玉也。”[9](P194)若宝玉真是夏桀从都城一路携带至三朡,夏桀绝不可能仓促间就丢下宝玉,因为此时商汤和夏桀之间还有一定的距离,《尚书孔传》所载的“汤缓追之”就是最好的证明。既然发出“一勿遗”战令之时夏桀还没有丢弃宝玉,那“一勿遗”所对应的就不可能是宝玉。更何况“散”字不仅能对应夏人丢弃散落的宝玉,还可以对应散落的夏民。“夏播民入于水”的“播”字有流散之意,将“一勿遗”解释为收拢夏逃亡的民众应更为合理,此举也能体现出商汤收服民心的手段和仁德。综上,邢文的观点应有可以商榷的地方。

《尹至》最后一简的主要内容就是围绕商汤伐夏的军事行动书写的,所以理应聚焦于夏桀失败后的军事动态解释商汤的反常行为。从传世文献、近年整理发布的战国竹简、《尹至》前四简的记载来看,商汤都是以有道明君和爱惜民众的形象出现的,加之夏桀并不得民心,夏民早有叛意,商汤不太可能毫无缘由地对夏民赶尽杀绝。彼时的夏桀已经失去了国都,并且夏民散乱奔逃在外,商汤一反常态地大改仁君形象对“夏播民”赶尽杀绝,这说明夏桀仍有相当的力量可以对商汤造成威胁。夏桀在败后极有可能没有南逃,而是北上进入晋南夏人故地继续抵抗,商汤恐其死灰复燃,因而才有“一勿遗”的战令,因此夏桀南逃之说值得商榷。

二、夏桀“东逃说”与“南逃说”

夏桀东逃的说法源于《尚书·汤誓》中“遂伐三朡”的记载。三朡相传为定陶,但孔颖达作疏时认为“‘今定陶’者,相传为然”(2)虽然孔颖达认为此说不足为信,但后世多采用,并以孔颖达“相传为然”的话作为信史。,也就是说定陶之说只是传言,并没有太可信的证据。从战争形势来看,商汤因为“夏有祥”而自西向东攻打夏,这次出兵不仅是应和天象,从夏桀“未接刃而桀走”的记载可知,夏桀只是摆了个迎战的架势,结果却是未战而逃。夏桀从伊洛一带败走,而商人的主要势力就在豫东、豫北一带,定陶临近豫东、豫北,在如此紧张的战事中夏桀逃到临近敌方势力之处,无异于自投罗网,更何况夏桀还带有部分夏民,所以此行不可能过远,逃往定陶之说不可信。杨升南在《汤放桀之役中的几个地理问题》中认为,夏桀东逃定陶之说乃是历代对地望认识错误导致的,此说甚是[1](P85)。

夏桀南逃到安徽境内南巢的说法,为历代学者所认可,但其中可疑的地方同样很多。杨升南先生认为夏桀先是经由鲁山到南阳,商汤继续追击其到历山(随县厉山)[1](P88),于是,彻底失败的夏桀最终顺汉水而下抵达南巢。杨先生此说较夏桀东逃之说合理一些,但对于夏桀最后逃往南巢之说也有些许解释不通的地方。第一,结合“一勿遗”的记载来看,夏桀逃亡的南巢、苍梧并非是夏人久居之地,也非是夏桀理想的避难之所,若夏桀蛰居于此,则对商王朝构不成任何威胁,商汤没有必要对出逃的夏民斩尽杀绝。第二,《容成氏》载夏桀自鸣条之战败后,“桀乃逃之南巢氏”,《淮南子·主术训》:“汤革车三百乘,困之鸣条,擒之焦门。”[11](P627)据两条史料所载,夏桀在鸣条战败后随即逃往焦或巢,而焦或巢应该不会离鸣条太远。关于鸣条的地望有四种说法,分别是山西安邑、河南陈留、南夷之地、东夷之地。南夷之地的说法源自于郑玄,但这种说法没有其他佐证,不足为信;东夷之说源自皇甫谧,此说是皇甫谧曲解妄改所得,同样不足为据;鸣条在山西安邑或河南陈留的说法较为可靠。无论鸣条在山西安邑还是在河南陈留,焦、巢之地都应在其附近(3)焦字则与巢字相通,焦门、巢门、巢三者应为一地。,而非今安徽巢县。第三,陈立柱指出:“夏桀败绩鸣条,是在商人一路追击包围下战败的,南逃巢县的可能性显然不大。”[5]且陈立柱认为周秦到汉魏的文献中有关“巢”的记载较多,说南巢在庐州一带应是附会之说。第四,商汤自西向东迂回行军奇袭夏桀,所行之路经由的方国必为亲附自己的势力,夏桀一路并非畅通无阻。按照杨升南的说法,夏桀从鲁山被一路追击至南阳、历山,在如此仓皇逃跑之际,筹措船只从汉水入巢湖更是谈何容易。

综上,夏桀在战败后向东长途奔逃进入商人势力范围,显然不合理。夏桀若经南阳南逃,路途更为遥远,所携民众与宝玉皆有不便,同样不合理。从夏桀狼狈的战败形势和《容成氏》《淮南子》的记载来看,西邑、鸣条与巢三地相隔都不会太远,若西邑、鸣条都在晋南,巢自不会远在安徽。

三、夏桀“北逃说”

文章认为,夏桀在位于今二里头遗址的西邑战败后,先向北逃窜至晋南安邑(今山西夏县附近),而后再败逃到巢水(今山西襄陵镇附近)。

《尹至》语汤“自西翦西邑”,西邑是西邑夏的简写,其代指夏都斟鄩,夏桀在西邑战败后出逃,西邑应是其出逃的始点(4)关于夏人所在,历来有东西二种说法。傅斯年的《夷夏东西说》认为夏人居西,而王国维的《殷周制度论》则语夏人“率在东土”。从《尹至》“自西翦西邑,戡其有夏”的记载以及二里头遗址的发掘情况来看,夏人居西的说法更为合理。。夏都的具体位置主要有两种说法,其一是位于山西安邑,其二是位于伊洛地区的二里头遗址。夏都在安邑的说法源自《尚书孔传》“桀都安邑”的记载,孔颖达语:“桀都安邑,相传为然。”邹衡指出:“桀都安邑说本不见于先秦记载,且今在禹王城(古安邑)内又未发现夏文化遗址[12](P239)。”因此“桀都安邑”为后世讹传,安邑可能只是夏桀的避难所,算不上国都。二里头遗址是夏都的说法在考古发掘中得到了有力地支持,在二里头文化四期至二里岗下层文化早期(商文化),遗址一直保持繁荣的迹象,宫殿区、铸铜作坊等仍继续使用,其它遗迹未见毁灭性破坏,反而有兴盛的迹象(5)还有一种不同的观点认为,二里头遗址不是夏都斟鄩,而是夏都河南城。《墨子·非攻下》中记载商汤攻打夏都时,只是都城西北角起火,并未破坏全城。尹松鹏、杨华《二里头遗址与夏桀末都河南城》,《华夏考古》2022年第1期,第49-55页。,这与《尹至》《吕氏春秋》《史记·殷本纪》中记载的汤伐桀相关史事符合。夏桀在被商汤袭击后“未接刃而走”,说明西邑之战中城市并未受到严重的破坏,商汤在攻占夏都后,继续保留为新朝服务的手工业作坊、相应的管理机构等,反映在考古学上,就是在具有强烈军事色彩的偃师商城的镇抚监控下,二里头遗址继续保持繁荣[13](P26)。从传世文献和考古资料来看,夏桀末都西邑即伊洛地区的偃师二里头遗址。

夏桀在西邑之战中未作抵抗便仓皇逃窜至鸣条之野(6)《史记·夏本纪》作“桀走鸣条”,《史记·殷本纪》作“桀奔于鸣条”,《吕氏春秋·简选》作“登自鸣条”。,在鸣条夏桀与商汤展开了决战。关于鸣条的地望之争上文已述,鸣条位于东夷或南夷的说法并不可靠,至于鸣条在陈留一带的说法也不被古今一些学者所认可,如谭继和认为,当时夏朝在东方的与国顾、韦、昆吾已经被商人所灭,陈留地区已经不是夏人控制的势力范围了,夏桀不可能跑到自己势力范围之外迎敌[14]。再结合出土文献《尹至》来看,夏桀是被商汤袭击后仓皇出逃的,说他在陈留主动迎击商汤的说法很难成立,况且单凭古陈留有鸣条亭就认为鸣条在陈留的观点本身就很牵强。孔安国认为鸣条“地在安邑之西”,《括地志》也载“鸣条战地,在安邑西”,鸣条即今天的山西夏县。结合《尹至》中商汤绕路袭击夏桀的记载,伊洛之东早已经是商人的势力,伊洛的西南方正是商人的进军路线,鸣条在山西安邑的说法应更为合理。从考古遗存来看,位于晋南夏县的二里头文化东下冯类型,与二里头文化二里头类型时间上共存,二者可以看做是保持不同的生活关系,但是认同同一国家的人群[15]。二里头遗址作为当时的国家核心聚落,有着先进的生产与生活方式,当夏桀战争失败并带领部分“夏播民”逃至晋南后,晋南地区的生产力大为进步(7)这些变化反映在考古遗存上就是,在东下冯遗址的第三期开始有青铜器铸造,出现了铜镞、铜凿及制造铜斧的石范等。。在东下冯遗址中区发现的属于第三期的双重壕沟,加上东下冯遗址第三、四期镞的大量出现,与史书记载的夏商 “鸣条之战”在时间和地理位置上都高度吻合,结合上述文献与考古资料来看,鸣条之战应发生在今山西夏县境内。

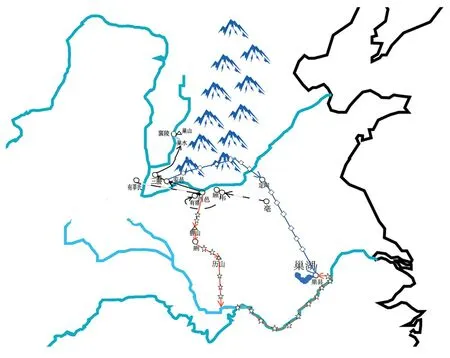

鸣条之战再败后,夏桀带领“夏播民”逃到了巢地,巢应位于今山西襄陵镇巢水附近。夏桀被放逐南巢的说法源自《尚书·仲虺之诰》中“成汤放桀于南巢”的记载,但是“南巢”具体在哪里,孔颖达说“传言‘南巢,地名’,不知地之所在”。据考证,关于夏桀逃亡安徽巢县的说法最早是在两汉之间,郑玄认为“巢,南方之国。世一见者,桀之所奔,盖彼国也” 。孔颖达借《周书》中有“巢伯来朝”以及《尚书孔传》中“南方远国”的记载判断,巢伯所在之地就是夏桀奔逃的南巢。郑玄的时代距离夏桀败亡之时已经相去甚远,可信度不足,孔颖达更是直接将巢伯与南巢相联系,同样缺乏说服力。陈立柱先生认为,由于周代多有封故帝王苗裔与改封之事,导致国名混乱,在这种情况下根据春秋战国时传闻所注疏的经文反不如魏晋隋唐的地方志可信[5]。《太平寰宇记》卷四三襄陵县载:“潏水,一名巢山水,源出县东南。巢山。在县北十五里。”[16](P903)也就是说在襄陵县北有巢山,县东南有巢山水,因此不排除位于巢山南部的巢水被称为南巢的可能性。《尹至》有“播民入于水”,《尚书·仲虺之诰》有“成汤放桀于南巢”,水与南巢皆可能是巢水的简写。同时,考虑到商汤发出了“一勿遗”的战令,在如此紧迫的战争形势下,夏桀很难短时间内由今山西境内翻越太行山逃至今安徽巢县附近,因此夏桀战败后的主要活动范围应在晋南。从史料的可信度和战争形势两方面来分析,夏桀所逃奔的巢位于今晋南地区襄汾县襄陵镇更为合理。此外,还有一些佐证可以说明夏桀在西邑之战后选择了北逃(见图1)。

图1 商汤进军路线及夏桀逃亡路线示意图

从汤的行军路线可以推测出夏桀的出逃路线。据《尹至》《吕氏春秋·慎大》的记载,商汤出于天象和军事的考虑,从豫东的亳兴兵向西行军,迂回至夏西邑的西面后,袭击了夏桀。陈民镇认为,商汤从豫北地区一路南下扫平韦、顾、昆吾等亲夏势力,解除了后顾之忧后,便联合陕西的有莘氏奇袭夏桀[17],结果是“未接刃而桀走”。如此一来,商汤发动奇袭最核心之事乃是所经由之地皆为己方或亲附的势力,否则奇袭之事就无从谈起,也不会发生夏桀不战而败走的反常记载。从最终夏桀败亡的结果来看,商汤行军路线上所有方国都已经归附商人或者被商人攻灭。商汤从豫东的亳出兵后,扫荡了大量的亲夏方国,如《诗·商颂·长发》云:“韦顾既伐,昆吾夏桀。”又如《古本竹书纪年》云:“商师征有洛,克之,遂征荆,荆降。”[18](P3848)通过判断韦、顾、昆吾、有洛、荆这些被商灭亡方国的位置,即可管窥出商汤的行军路线。传统观点认为,韦、顾、昆吾在豫北一带,但商在豫东,夏都在伊洛,若依韦、顾在豫北之说,那么商汤的军事行动就显得有违常理。邹衡在进一步考察韦的地望后认为,韦应在今郑州附近;杨升南在进一步考察顾的地望后认为,顾在郑州西北。有洛在今天的洛阳,荆则在今南阳,商汤攻打韦、顾、有洛与荆的目的是清除出兵路线中亲附夏桀的势力,以防止这些方国阻碍商人行军或者为夏人通风报信。从这些方国处所的地理位置来看,商汤自亳(今商丘)兴兵,经韦、顾(今郑州)西进后绕到了夏的西邑(今偃师)之西奇袭夏桀。此时,西邑的东方、南方皆已在商人势力范围的辐射之内,西方又有位于合阳的商人盟友有莘氏。战败的夏桀若向东逃亡到定陶,不仅要翻越太行山脉,还会进入商人的势力范围;若西向而行,则会受到地处合阳的商汤盟友有莘氏的阻截。而位于南阳的且亲附于夏的方国荆,此时已被商人征服,南下同样于理不合,故而此时的夏桀只有北逃这一条路径。

另外,《尚书·汤誓》有“遂伐三朡”的记载,《史记·殷本纪》同样有“汤遂伐三朡”之语,三朡应是夏桀在鸣条之战失败后继续逃窜中的一个落脚点,考察三朡的地望所在也可判断夏桀的逃亡路线。

朡国乃鬷夷所建之国,《左传·昭公二十九年》载:“帝(舜)赐之姓曰董,氏曰豢龙。封诸鬷川,鬷夷氏其后也。”由此可知,三朡乃董姓豢龙氏之后所建之国,杜预《左传》注曰:“河东汾阴县有董泽。”《后汉书·郡国志》也有相关记载,可见鬷夷的生活范围就处于晋南地区,三朡作为鬷夷所建的方国自然也不会脱离这个区域。由于董姓鬷夷也有豢龙氏的称谓,后世学者也有把其与龙方相联系者,如彭邦炯就认为甲骨文中的龙方与虞夏的龙人有渊源,他说商代的董姓龙氏就生活在汾水下游到大河沿岸[19],陈梦家也在《殷墟卜辞综述》中指出龙方可能与匈奴有关[20](P83)。由此可知,三朡是位于晋南地区的支持夏的方国,夏桀在战败后曾逃往此处驻足。

四、结语

综上所述,通过对传世文献的梳理以及对《尹至》中的记载考察后发现,夏桀南奔安徽巢县的说法可信度并不高。结合汤伐桀的相关史事来看,夏桀在“西邑之战”失败后极可能没有南逃,而是向北进入了山西南部继续顽抗。商汤为了不留后患一路追击,在鸣条(今山西夏县)再败夏桀,夏桀而后又奔逃到晋南巢水(今山西襄陵镇)。由于晋南地形复杂,商汤忌惮夏桀依托这里的有利地形率领残留的夏人继续作乱,出于军事角度的考虑才发出了“一勿遗”的战令。

——商朝