A超测量白内障第一眼的屈光误差值对第二眼人工晶体选择的参考意义*

刘国安,关杏玲,黄荣添,林子刚

江门市新会区人民医院眼科,广东 江门 529100

白内障是临床最为常见的眼科疾病之一,源于晶状体混浊,最终发展成视觉障碍性疾病,其发病迟缓,早期症状不明显,主要表现为无痛性、渐进性视力下降,老年群体为高发年龄段[1]。近年来,随着社会人口老龄化日益加重及人们生活水平不断提高,人们对生活质量要求也不断提高[2]。白内障手术发展到现在,已不单纯为复明手术,更多的是向屈光手术发展[3]。虽然IOL-Master的出现已作为白内障术前的测量、人工晶体度数测量的金标准,提升了白内障手术治疗的效果,但也存在一定的局限性,如价格昂贵,大部分地区仍使用不起,基层医院难以真正全面开展等[4]。因此,必须进一步寻找更为科学、有效的测量人工晶体度数的方法。但目前临床关于A超测量白内障第一眼的屈光误差对第二眼人工晶体选择的影响的报道并不多见,而在白内障发生率逐年上升、年轻化趋势明显的背景下,加强该方面的研究有着十分重要且现实的意义。为此,本研究旨在探究使用A超进行眼轴测量时,当第一眼术后出现较大误差后,再进行第二眼白内障手术时,该如何选择人工晶体度数,是否需要参考第一眼术后屈光的结果,来调整第二眼白内障人工晶体度数的选择,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月—2021年1月江门市新会区人民医院眼科收治的150例双眼白内障手术患者(总共300眼),而且第一眼术后的屈光为近视或远视球面镜度数绝对值为75~175 的患者作为研究对象,年龄性别不限。纳入标准:知晓本次研究的目的,自愿参与,签署知情同意书,精神正常,认知清晰,可配合完成基本的调查研究。排除标准:患有外伤性白内障、并发性白内障等,合并其他眼部疾病,术中不顺利,人工晶体型号不同,妊娠期或哺乳期,合并自身免疫性或传染性疾病。

1.2 研究方法

术前检查:术前对患者进行健康宣教,让患者知晓本次研究,以提升其依从性,同时,对患者进行心理干预,以消除患者的顾虑,使患者能够以积极乐观的心态面对即将到来的手术。对患者进行病史采集,接触式A型超声对双眼眼轴进行测量,测3次取平均值。 实验分组:患者行第一眼白内障术后,以球镜0 度时的屈光度值为参考值,将术后测出近视或远视球面镜度数绝对值为75~175 的患者随机设定分组,实验组在第二眼测完A型超声后,共同用于第二眼的人工晶体度数选择,在行第二眼白内障手术前的人工度数选择时,在第二眼测完A型超声后, 将第一眼屈光度数为75~175 度绝对值的20%、50%、80%、100%分别作为调整梯度范围,用于第二眼的A 型超声测量,调整人工晶体度数选择,每组各30例,共120例。对照组30例,不参考第一眼术后屈光状态(即单取A超结果进行人工晶体度数选择)。手术操作:所有患者均使用白内障超声乳化加人工晶体囊内植入术方式。术前充分散大瞳孔,使用爱尔卡因做表面麻醉。10 点方向做长约3 mm角膜缘隧道切口,2 点方向做穿刺口,超声乳化抽吸浑浊晶状体,I/A 抽吸皮质,植入折叠式人工晶体,抽吸干净前房透明质酸钠,水密切口,术中及术后无并发症发生。术后检查:术后向患者强调遵医嘱复查的重要性,并于术后1个月时,使用自动验光仪检查术后屈光状态。收集第二眼白内障术后的屈光数据进行分析,进行数据分析对比,确定使误差降到最低的参考范围。

1.3 统计学方法

采用SPSS 23.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。相关性分析采用Pearson分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 双眼眼轴长度统计

在双眼眼轴长度方面,第一眼轴(23.42±1.34)mm,第二眼轴(23.42±1.34)mm。两眼眼轴长度相比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 双眼眼轴长度统计

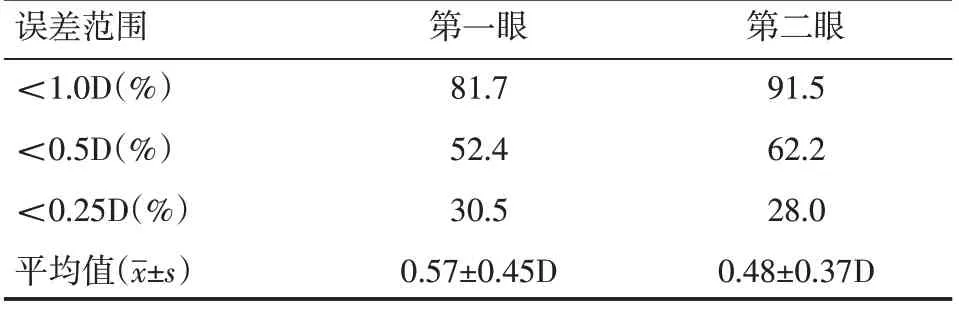

2.2 白内障术后的双眼屈光误差分布相关性

双眼屈光误差分布相比较,差异无统计学意义(P>0.05)。双眼屈光误差相关性明显,差异有统计学意义(r=0.812)。双眼白内障术后所测的屈光误差分布情况,见表2。

表2 白内障术后的双眼屈光误差分布相关性

2.3 第一眼术后屈光误差按不同梯度调整第二眼屈光误差

将第一眼屈光误差按以下梯度:20%、50%、80%、100%进行分组,分别校正第二眼屈光误差后的第二眼屈光误差,结果显示,20%、50%、80%、100%的调整均可降低第二眼平均绝对屈光误差值,且与调整前相比,差异有统计学意义(P<0.05)。误差在50%以内调整可使所有第二眼绝对屈光误差降低到1.0D内,其中,有84%在0.5D范围内,60.5%在0.25D范围内。按80%及以上的梯度调整系数时,第二眼屈光误差的绝对值全都分布在0.25D 范围内,其中,采用80%的梯度调整系数时,第二眼的绝对屈光误差值平均数最小,在0.18D范围内。

3 讨论

白内障是临床眼科最为常见的疾病,至今发病机制并不明确,具有一定的遗传性,在老年群体中具有较高的发病率[5]。白内障患者发病后,会对其日常生活、工作及学习等方面造成严重影响,降低患者的生存质量[6]。因此,必须高度重视白内障诊疗的高效方法。目前,国内外仍处于探索研究阶段,对于早期白内障,临床用药后可有效减慢病情发展,视力也稍有恢复。白内障进展至成熟的过程较长,也有可能自然停止在某一阶段,且没有严重影响视力[7]。早期白内障可通过口服维生素C、维生素B2、维生素E或其他药物延缓病情发展。有文献[8]报道,某些处于中期的白内障患者,用药后的视力情况及晶状体混浊程度得到了一定改善,但处于成熟阶段的白内障,药物治疗无明显疗效。

近30 年来,从利用针刺断晶状体韧带,使之沉入玻璃体腔,到晶状体囊内摘除术,再到小切口晶状体囊外摘除加上人工晶体植入术的改进,以及现在的超声乳化加上人工晶体植入术的兴起,技术不断进步使越来越多的患者在术后取得了明显的视力恢复[9-10]。目前,超声乳化术是使用最广、最安全的手术方式,其效果受到了学界的高度认可[11]。近年来,随着临床眼科医疗技术的不断发展,白内障超声乳化术的水平也不断提高,手术切口不断缩小,人工晶体计算精确度及患者的视力恢复效果不断提升[12]。但是其在实施时,术前生物学测量会对手术的效果产生十分重要的影响。因此,必须高度重视超声乳化术前的相关生物学测量,以提高手术治疗的水平。白内障术前生物学测量、术前及术后角膜的屈光状态、IOL 计算公式的选择、术后IOL 置及晶状体囊膜状态等都可能影响白内障术后屈光状态,而在白内障手术前的眼轴长度准确测量,对我们选择人工晶体度数起到非常重要的作用[13-14]。有研究[15-16]表明,随着新的、更精准的计算公式、机器及更先进的人工晶体的出现,使得第一眼术后屈光状态对第二眼白内障手术人工晶体度数的选择无参考意义。目前,对双眼白内障手术患者使用A 超测量眼轴时,在第二眼白内障手术的人工晶体度数选择中,是否需要参照第一眼的白内障术后屈光状态,仍没有一个明确的指导[17-18]。本研究使用分组法,一组不参考作为对照组,另一组参考,并在参考的基础上,再按第一眼屈光误差的20%、50%、 80%、100%作为梯度调整范围,用于第二眼的人工晶体度数选择。本研究结果显示,在双眼眼轴长度方面,第一眼轴和第二眼轴比较无明显差异。双眼屈光误差相关性明显,双眼屈光误差相比较无明显差异。采用50%以内及100%的调整可使第二眼绝对屈光误差降低,但效果并不理想,只有在80%的调整时,第二眼平均绝对屈光误差值最小,在0.18D 以内。本研究也存在不足,需要大量时间以进一步证明,手术设计对角膜的散光影响不能深入细化对比,术前两个眼轴不完全一致。

综上所述,对于白内障患者而言,经A超测量第一眼屈光误差,若该误差较大时,会对第二眼人工晶体的选择造成较大的影响。本研究提示第二眼人工晶体根据第一眼屈光误差的80%调整进行选择,可将术后的屈光误差绝对值降到最小。