轻罪时代下免予刑事处罚制度的重构

杨 宁 冯悦超

目 次

一、问题的提出

二、免予刑事处罚制度的适用现状

三、轻罪时代下适用免予刑事处罚制度的理论背景

四、免予刑事处罚制度的实质内涵

五、免予刑事处罚制度的适用条件

六、免予刑事处罚制度的具体适用

一、问题的提出

从《刑法修正案(八)》开始,我国刑法修法步伐加快、扩张态势明显,导致犯罪圈扩大。多位学者认为我国刑法已经步入轻罪时代,刑法打击的重点逐渐向轻罪、新罪转变。①参见袁彬:《犯罪结构变化呼唤刑法精准治理》,载《人民论坛》2021年第23 期。刑法原本重罪重罚模式不再适应轻罪的需求,与轻罪相符合的刑罚轻缓化观念兴起。免予刑事处罚作为我国法定的定罪免刑制度,其与轻罪犯罪人刑罚的适配度逐渐凸显。

但是,我国《刑法》第37条规定的免予刑事处罚制度在司法实践中存在较为严重的问题,主要体现在对其内容认识不清、基本条件的理解不足。因此,通过刑法教义学的研究明确免予刑事处罚制度的具体适用规则并将其贯彻至司法实践中是当务之急。该制度在理论上主要有以下两点争议:一是《刑法》第37条能否作为独立的免刑条款。二是免予刑事处罚的适用条件应如何认定。总体看来,现有研究大多数停留在对法条的拆解分析进而推论出免予刑事处罚的适用方法。对于司法实践中实际运用的问题讨论较少。

由此,本文采取了从实践案件重新发现问题、解决问题的研究思路。首先,笔者通过对适用免予刑事处罚制度判处免予刑事处罚的生效判决的实证研究,发现免予刑事处罚在司法实践中的适用困境。然后,在实证基础上结合现有理论,探索我国司法背景下更符合罪刑相适应原则且更具可行性的适用方法,从免予刑事处罚制度的实质出发,明确该条的具体涵义和适用条件,指导司法机关正确适用该制度,与轻罪时代的犯罪治理模式相匹配。

二、免予刑事处罚制度的适用现状

从刑法修正的情况和实际案件数据来看,2013年是我国轻罪时代的元年。②参见卢建平:《轻罪时代的犯罪治理方略》,载《政治与法律》2022年第1 期。因此,本文在中国裁判文书网数据库采用了两个检索条件进行检索,共收集到从2013年至2021年共计727 份判决书。③检索条件分别为“案件类型:刑事案件;文书类型:判决书;判决结果:免予刑事处罚;理由:《中华人民共和国刑法》第37条”和“案件类型:刑事案件;文书类型:判决书;案由:刑事案由;理由:对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚;判决结果:免予刑事处罚”。在中国裁判文书网分别检索出案件673 件和316 件,去掉重复案件,过滤掉因“自首”等16 种法定免除处罚情节,得到该样本数据。数据显示,从2017年开始,适用免予刑事处罚制度的案件数量呈现逐年下降的趋势。笔者通过对该样本案例进行进一步的整理分析,发现了该制度在司法实践中适用的混乱现状。

(一)免予刑事处罚与免除处罚的混用

在筛选案例过程中,笔者发现了司法实务中免予刑事处罚与免除处罚④概念厘清:我国刑法体系中有不少概念与免予刑事处罚相似,其中免除处罚最易与其混淆,因此有必要对两者的概念进行明确界定。首先,免予刑事处罚是指犯罪人因符合我国《刑法》第37条的适用条件而被判处免予刑事处罚的一种制度。而免除处罚的理由包括16 种:(1)域外犯罪在外国已经受过刑罚处罚的;(2)又聋又哑的人或者盲人犯罪;(3)预备犯;(4)从犯;(5)胁从犯;(6)中止犯;(7)防卫过当;(8)避险过当;(9)自首;(10)立功;(11)行贿非国家工作人员的行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的;(12)拒不支付劳动报酬者在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬,并依法承担相应赔偿责任的;(13)非法种植罂粟或者其他毒品原植物,在收获前自动铲除的;(14)贪污犯在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生的;(15)行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的;(16)介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的。之间混淆运用的典型情况,主要包括以下三种类型:

第一种是嫁接混用型,即法院在论证犯罪人免刑的判决结果时先后适用两个制度,一般先论证适用免除处罚的理由,然后在是否可以适用免除处罚尚不明确时突然开始论证适用免予刑事处罚的理由。例如,在陈某非法持有私藏枪支弹药一案中,法院首先认为犯罪人的行为应当认定为自首。⑤参见贵州省镇远县人民法院刑事判决书,(2017)黔2625 刑初93 号。然后法院根据其他量刑情节认为犯罪人陈恒属于犯罪情节轻微,可以免予刑事处罚。该案在免除处罚制度适用与否还不明确时,毫无根据地将免予刑事处罚制度嫁接在此处不符合刑事判决论理的逻辑性。

第二种是结论混用型,即犯罪人符合免除处罚的条件,本应被判处免除处罚,但法院强行在判决理由中加入《刑法》第37条,最终判决犯罪人免予刑事处罚。例如,在王某社行贿一案中,⑥参见安徽省无为县人民法院刑事判决书,(2018)皖0225 刑初25 号。法院已经查明了犯罪人在被追诉前主动交待行贿行为的事实,并同时认定犯罪人“犯罪较轻”,根据《刑法》第390条第2款,⑦《刑法》第390条第2款规定:“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。”犯罪人可以免除处罚。但是法院又根据犯罪人的悔罪表现及对于社会的危害程度等情节判决犯罪人免予刑事处罚。在这种情况下,判决结果应为免除处罚而不是免予刑事处罚。

第三种是概念混用型,即法院在说理中反复出现免除处罚和免予刑事处罚,用以表达同一个意思。这种将两者混为一谈的做法容易给人以误导。例如,在赵某兴危险驾驶一案中,法院认为:“犯罪人赵某兴醉酒驾驶未发生交通事故,犯罪情节轻微,可以免予刑事处罚。”⑧参见广西壮族自治区平果县人民法院刑事判决书,(2018)桂1023 刑初188 号。但又鉴于犯罪人的犯罪情节较轻,具有免除处罚情节,决定对犯罪人免除处罚。该案中,犯罪人没有免除处罚的情节,出现的免除处罚表示的也是免予刑事处罚的意思,却在没有任何法律依据的情况下用两个不同的词句来表达,显然不合理。

(二)免予刑事处罚的适用条件不明

1.法院重点论证“犯罪情节轻微”

法院在论证免予刑事处罚的适用条件时,主要考量以下三个因素,即“犯罪情节轻微”“不需要判处刑罚”以及各量刑情节。由于两个适用条件和量刑情节不是一个层面的内容,笔者以大写字母A 和B 分别代表“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”,以小写字母c 代表量刑情节,对实务中法院在适用免予刑事处罚制度时的论证类型进行分类整理。

案例样本主要包括以下四种论证类型:类型一是A+B 型,即在说理过程中对于A 和B 都有所涉及。在这个类型中,大部分法院是在论证各量刑情节之后,将其认定为“犯罪情节轻微,不需要判处刑罚”。例如,在杨某霖危险驾驶一案中,⑨参见贵州省铜仁市碧江区人民法院刑事判决书,(2019)黔0602 刑初86 号。本案中法院认为,“鉴于犯罪人杨某霖系初犯、偶犯,犯罪时血样中乙醇含量较低,醉酒驾驶机动车行使距离较短,案发时系凌晨时分,车流人流较少,没有造成实际损害,案发后如实供述其罪行,配合公安民警执法检查,认罪悔罪态度好,本院认为其犯罪情节轻微不需要判处刑法”。法院并没有区分两个构成要件,而是将两个要件合并论证。还有少部分判决是先论证犯罪情节轻微,进一步认定为不需要判处刑罚。⑩参见四川省自贡市自流井区人民法院刑事判决书,(2017)川0302 刑初139 号。法院认为,“犯罪人徐某某在案发后,主动将非法处置的财物予以收回,以保证诉讼活动的正常进行,其情节轻微,可不需要判处刑罚”。类型二是A 型,即只对两个构成要件中的“犯罪情节轻微”加以论证。例如,在余某香玩忽职守一案中,法院认为:“鉴于国家补助金的损失与本单位的工作管理不到位有关,加之国家损失已追回大部分,且犯罪人平时工作表现较好,综合全案考虑,犯罪人犯罪情节轻微,可免予刑事处罚。”⑪参见贵州省清镇市人民法院刑事判决书,(2016)黔0181 刑初307 号。类型三是A +C 型,即将“犯罪情节轻微”和其他量刑情节打包起来认定可以免予刑事处罚。例如,在赵某某犯挪用资金一案中,法院认为:“犯罪人赵某某在案发前将所挪用资金归还,案发后认罪态度较好,确有悔罪表现,且犯罪情节轻微,可对犯罪人赵某某免予刑事处罚。”⑫参见陕西省子洲县人民法院刑事判决书,(2018)陕0831 刑初83 号。类型四是C 型,即法院并未对两个条件中的任何一个加以论证,只是在量刑情节之后认为可以免予刑事处罚直接适用《刑法》第37条免刑。⑬参见贵州省开阳县人民法院刑事判决书,(2017)黔0121 刑初249 号。在张某祥玩忽职守一案中,法院认为:“归案后,犯罪人张某祥如实供述自己的犯罪事实,立案后,犯罪人张某祥与相关单位积极挽回了经济损失,鉴于犯罪人张某祥犯罪情节轻微,又系初犯,有一定的悔罪表现,加之本案的发生系多因一果,综合犯罪人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现,本院决定对其免予刑事处罚。”

从样本数据可以看出,四个论证类型在司法实务中各有一定比重(见表1)。一方面,我们可以看出四个类型的比重差别不是很大,没有一种论证方式代表法院的多数观点。而且根据类型四的占比,仅根据各量刑情节判处犯罪人免予刑事处罚的并不是少数。可以看出,《刑法》第37条的两个适用条件在司法判决中存在明显的不规范适用问题。另一方面,在前三个类型中,“犯罪情节轻微”这一条件被法院认为是不可或缺的。尤其是相对来说占比最大的是类型二,说明有将近1/3 的法院认为仅论证“犯罪情节轻微”这一条件即可适用免予刑事处罚制度。相比较而言,仅存在于论证类型一中的“不需要判处刑罚”在法官心中的重要性较低。因此,在《刑法》第37条的规定中,“犯罪情节轻微”更受到法官的重视,而对“不需要判处刑罚”的认定已被司法实务所忽视。

表1 法院适用免予刑事处罚的论证类型

2.预防刑情节的影响更大

责任刑和预防刑是从刑罚正当化出发,用以衡量一个犯罪人刑罚量多少的不同角度。责任刑情节是指影响责任轻重的量刑情节,表明行为人不法的程度,影响预防必要性大小的情节是预防刑情节。在对犯罪人进行量刑的时候,既要考虑责任刑所划定的量刑区域,也要考虑预防犯罪的必要性。⑭参见张明楷:《责任刑与预防刑》,北京大学出版社2015年版,第126 页。本文将量刑情节分为责任刑情节和预防刑情节进行比较分析。

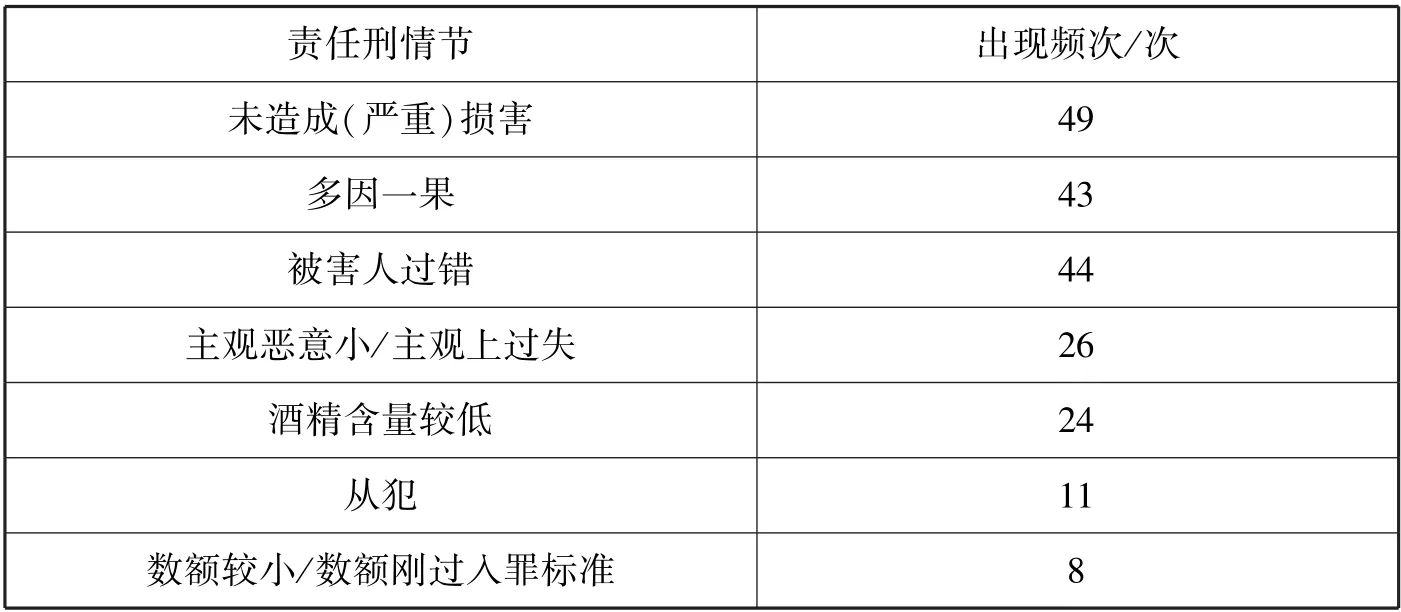

在免予刑事处罚判决中出现频次比较高的责任刑情节分别是:未造成损害或未造成严重损害、多因一果、被害人过错、主观恶意小或主观上过失、酒精含量较低、从犯以及数额较小或刚过入罪标准(见表2)。出现频次较高的几个预防刑情节分别是:坦白、悔罪、自首、被害人(家属)谅解、退清全部赃款或退还全部款项、初犯、偶犯、平时或工作表现好(见表3)。

表2 责任刑情节的出现频次

表3 预防刑情节的出现频次

对比表2 和表3,可以发现预防刑情节的出现频次远远超过责任刑情节,相当于责任刑情节的五倍不止。除此之外,笔者研究发现有超过1/4 的法院在适用免予刑事处罚制度时仅采用了预防刑情节,⑮例如,在刘某余合同诈骗罪一审刑事判决书中,法院认为,“犯罪人如实供述犯罪事实,退赃、退赔,取得被害人谅解”,进而判决犯罪人免予刑事处罚。参见山西省保德县人民法院刑事判决书,(2014)保刑初121 号。而仅采用责任刑情节适用该制度法院几乎没有。显然,预防刑情节是法院适用免予刑事处罚制度更重要的考量因素。

(三)典型罪名的适用情况

目前,司法实践中适用免予刑事处罚最多的两类犯罪为危险驾驶罪和故意伤害罪。以其为典型分析可以显示免予刑事处罚制度的适用现状,并能互为对照。危险驾驶罪是侵犯公共法益的抽象危险犯,故意伤害罪是侵犯人身法益的实害犯,两者在适用免予刑事处罚时既有共性又有区别。

1.免予刑事处罚在危险驾驶罪中的适用情况

危险驾驶罪是典型的轻微犯罪,“醉酒”型危险驾驶罪也是《刑法修正案(八)》以来热度一直未减的犯罪类型。在本次检索到的样本中,共有104 个危险驾驶罪的案例,且这些案件均为“醉酒”型危险驾驶罪。

在影响危险驾驶罪刑罚的责任刑情节中,酒精含量的高低是法院考量的最主要因素。理论上讲,忽略其他情节的影响,犯罪人血液中酒精含量越低,所对应的刑罚量应该越小,被判处免予刑事处罚的可能性就越大。通过实践中多数犯罪人血液中酒精含量的数据,也证实了这一点。犯罪人酒精含量由低到高的分布如图1 所示,可以看到,虽然大部分犯罪人的血液酒精含量都在200mg/100ml 以下,但是也有个别酒精含量较高的案件存在。根据《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》,“血液酒精含量达到200mg/100ml 以上的”从重处罚。这说明,在司法实践中,即使存在加重型责任刑情节,也不能完全排除适用免予刑事处罚制度。除此之外,犯罪人的醉驾行为是否造成实害结果也是影响量刑的重要因素。样本中有86 个案件中犯罪人的醉驾行为都没有造成实害结果,占样本总数的82.7%。而对于影响危险驾驶罪的预防刑情节,经研究发现,在危险驾驶罪的104 个案件中,仅有一个案件的判决书没有说明犯罪人是否认罪悔罪。除此之外,其余103 个犯罪人都在犯罪后认罪悔罪,占比高达99%。

图1 不同酒精含量案件数所占比例

总之,犯罪人实施危险驾驶行为后,若能被司法机关认定为符合《刑法》第37条规定的定罪免刑,该行为的不法性以及行为人的预防必要性都被评价为较低的程度。但是,有些案件中并未得出行为不法性较低的结论,却因为犯罪人预防必要性较低适用该制度。例如,在吴某某危险驾驶一案中,⑯参见云南省西盟佤族自治县人民法院刑事判决书,(2020)云0829 刑初56 号。犯罪人吴某某深夜醉酒驾车与道路中间的隔离护栏发生碰撞,造成车和隔离护栏不同程度损坏的道路交通事故。该案中法院认为:“被告人吴某某虽具有‘在醉酒情况下驾驶机动车,血液中乙醇含量为264.25mg/100ml,且被认定负事故的全部责任’两个从重处罚情节,但因该案发生在深夜,也未造成任何人身损害和重大财产损失,且被告人吴某某具有自首情节,也积极赔偿隔离护栏损失,经过本案对其教训深刻,真诚认罪悔罪。”基于这一系列理由,吴某某被判处免予刑事处罚。该案中,吴某某的酒精含量已经超过200mg/100ml,达到从重处罚的程度,同时其还造成了交通事故并负事故全部责任,在此情况下,仅凭“深夜驾驶”似乎无法将此行为的不法程度降至较低的水平。可以看出,预防刑情节影响较大的问题在个罪适用中也存在。

2.免予刑事处罚在故意伤害罪中的适用情况

样本中共有138 个故意伤害罪的案件被判处免予刑事处罚,涉及139 个犯罪人。与危险驾驶罪的区别在于,故意伤害罪是针对人身的结果犯。另外,故意伤害罪也是传统自然犯的代表,有其特有的研究意义。

对于免予刑事处罚影响最大的责任刑情节为损害结果的程度,该样本中的损害结果均为一人受到轻伤。其次,多数犯罪人采取单纯的肢体冲突的行为方式实施暴力。在司法实践中,免予刑事处罚的故意伤害行为方式非常多样,为方便区分,将样本中的行为方式分为使用工具和单纯的肢体冲突两大类。从理论上讲,单纯的肢体冲突相较于使用工具对他人进行伤害的危险性较低。在139 名犯罪人中,有87 名犯罪人未使用任何工具对被害人进行攻击,占比62.6%,其余犯罪人使用了木棒、菜刀、啤酒瓶等具有杀伤性的工具。在影响故意伤害罪的预防刑情节中,认罪悔罪率虽然没有达到危险驾驶罪几乎囊括全部犯罪人的程度,但也比较高。在139 个犯罪人中,有102 个认罪悔罪,占比73.4%。值得注意的是,在样本中,共有119 个犯罪人积极赔偿了被害人,占比85.6%。在犯罪人积极赔偿后,有113 位被害人对其表示谅解,另外还有7 位犯罪人因为与被害人的特殊关系也取得了被害人的谅解。因此,共有120 个犯罪人取得了被害人谅解,占比86.3%。

总之,在故意伤害案件中,除普遍存在的一人轻伤情节,其他责任刑情节对于免予刑事处罚的影响都并不显著。以犯罪人是否持械来说,虽然使用工具的行为方式是少数,但是这种危险性较强的行为方式占比并不算低。这说明,犯罪人使用工具对于免予刑事处罚制度的适用影响并不大。如此看来,司法实践中对于被判处免予刑事处罚的故意伤害行为的不法性要求仅仅是一人轻伤,此外的一些减轻型责任刑情节属于锦上添花。从预防刑情节来看,犯罪人积极赔偿和被害人谅解两个预防刑情节对于故意伤害罪定罪免刑起着较大作用。

三、轻罪时代下适用免予刑事处罚制度的理论背景

犯罪圈不断扩大、刑事立法日益活性化已经是当代刑法变迁的世界性趋向。⑰参见梁根林:《刑法修正:维度、策略、评价与反思》,载《法学研究》2017年第1 期。我国刑事立法也逐步加大了打击范围。我国犯罪圈扩大的方式主要包括抽象危险犯的设定、持有型犯罪的增加和帮助行为、预备行为正犯化等,这无疑都是将社会危害性较轻的违法行为划入刑法的范畴。我国刑法确已进入轻罪时代。

(一)轻罪时代的挑战

由于劳动教养的废止和积极刑法立法观的影响,轻罪时代的到来有其必然性和正当性。但是,犯罪圈的扩大以及犯罪门槛的降低在司法实践中面临挑战。

首先,我国现在的刑罚适用仍然比较单调,重刑主义思想仍占主流。惩罚轻罪的目的与重罪相比,更重要的是教育和警示犯罪人以及潜在的犯罪人。然而,我国目前的刑罚体系还是为传统的重罪所配置的。随着宽严相济刑事政策的提出、认罪认罚从宽制度的普遍适用和发展,我国的刑罚思想逐渐走向轻缓化。虽然在司法机关和社会各界的共同努力下,重刑和死刑的适用得到了严格控制,但监禁刑依然作为主要的治理手段,非监禁刑的适用范围仍然有待进一步扩大。⑱参见代桂霞、冯君:《轻罪治理的实证分析和司法路径选择》,载《西南政法大学学报》2021年第5 期。上文数据显示免予刑事处罚制度的适用率逐渐降低也反映出我国对于非监禁刑适用的忽视。实施监禁刑的初衷在于实现刑罚的报应、惩罚、抚慰被害人功能。⑲参见杨迪:《我国轻罪案件刑罚配置的规范化进路——以刑事裁判大数据为方法》,载《法律适用》2018年第7 期。但是,这与轻罪的立法目的并不相符。犯罪种类结构已然发生变化,单纯依靠监禁刑已经无法适应当今犯罪治理的重点和难点。尤其在轻罪时代,轻罪新罪成为犯罪治理的重点,为遵循罪责刑相适应的原则,需配以较为宽缓的刑罚。显然,重刑主义的思想已经不适应犯罪整体趋轻的态势。

其次,犯罪圈的扩大将原本不属于刑法调整的社会关系纳入刑法的调整范围,增加了司法机关的办案负担。以危险驾驶罪为例,有学者经不完全统计,“醉驾入刑后,交通肇事案件减量危险驾驶案件增量比为1 ∶25,即在减少1 件交通肇事案件同时,增加了25 件危险驾驶犯罪案件。”⑳王敏远:《“醉驾”型危险驾驶罪综合治理的实证研究——以浙江省司法实践为研究样本》,载《法学》2020年第3 期。也就是说,虽然犯罪门槛的降低对于治理社会有一定作用,但同时增加了大量的司法成本。一个国家用以应对犯罪的司法资源是有限的,如果过多地将司法资源投入到轻微刑事案件的处理中,必然会影响到对严重刑事案件的司法投入力度。㉑参见敦宁:《醉驾治理的司法困境及其破解之策》,载《法商研究》2021年第4 期。因此,轻罪时代的到来也给司法部门带来了前所未有的办案压力。

(二)免予刑事处罚适用的必要性

我国的刑事立法一方面降低了犯罪的门槛,使更多的社会危害性较轻的行为犯罪化,严密了刑事法网;另一方面更为轻罪配备了较轻的刑罚方法。但是,司法实践却一味地追求社会危害性较轻行为的犯罪化,忽视轻刑化。㉒参见尹彦品、王艳荣:《醉酒型危险驾驶罪回顾与完善刍议》,载《河北法学》2022年第4 期。针对此矛盾,有学者指出增加刑罚种类以丰富我国刑罚体系的配置,针对轻罪的特点设立更有效的刑罚方式。但是,增设新的刑种是一项需深思熟虑的系统性工程,即使承认这是未来刑法发展的前景,也存在“远水解不了近渴”的问题。因此,尊重现行立法,在现有制度中寻找可行之道才是解决矛盾的明智之举。为了使轻刑化落到实处,减少不必要的刑事处罚,对轻罪应适用多元化的刑罚措施及刑罚执行措施。被长期忽视的免予刑事处罚显然是与轻刑化极为适配的一项量刑制度。该制度在弥补我国现有刑罚措施的不足、推动我国刑罚轻缓化进程以及节约惩治犯罪成本方面都有其适用的现实功能。

第一,免予刑事处罚是指一种在有罪判决后不给予犯罪人刑罚处罚的制度。对于轻微犯罪而言,这更符合其教育警示犯罪人的立法目的,与打击轻罪的刑事司法重点更相匹配。以非刑罚性处置措施代替传统刑罚弥补了现在普遍适用的“刑事程序——刑事制裁”的不足。㉓参见曾文科:《免除刑罚制度的比较考察》,载《法学研究》2017年第6 期。非刑罚性处置措施相较于有罪有刑的传统司法模式具有缓和制裁的功能,而相较于检察院直接根据《刑事诉讼法》第177条第2款对犯罪嫌疑人作出不起诉决定,又有强化制裁的功能,同时弥补了我国刑事司法在实体上和程序上的缺陷。第二,纵观我国刑罚体系,在有罪的前提下给犯罪人量刑是在一条有端点的线段上完成的裁量工作。线段的两个端点分别为免刑和死刑,死刑作为打击犯罪最严厉的手段显然已经受到了相当大的重视,另一个量刑端点同样也有其存在的意义。随着刑罚轻缓化进程的不断前进,人们认识到了刑罚功能的局限性,从而破除了刑罚万能主义的观点和对重刑主义的依赖。免予刑事处罚与推动刑罚轻缓化密切相关,是我国刑罚制度跟进当今世界刑罚发展潮流的重要组成部分。第三,任何国家都是以一定的成本来支撑犯罪惩罚体系的。在人力和财力有限的情况下,成本和收益的衡量也是决定一个国家运用怎样的惩罚措施来应对犯罪的方式的现实因素之一。我国正面临着监狱人满为患、有期徒刑等刑罚执行措施和制度投资成本较高、罪犯重返社会的社会效应不好等现实问题。㉔参见王新、张志钢:《我国刑法的有罪免刑制度论要》,载《中国政法大学学报》2014年第1 期。而免予刑事处罚制度将不需要判处刑罚的犯罪分子及时放归社会,有利于节约我国刑事司法成本。

轻罪时代的到来为定罪免刑的适用带来了前所未有的广阔空间。综合看犯罪圈扩大带来的挑战以及免予刑事处罚的功能定位,免予刑事处罚的适用对于轻罪大量入刑的种种问题具有显著的缓解作用。有学者认为,“以刑法积极参与社会治理,是一种幽暗的问题解决方式”。㉕何荣功:《我国轻罪立法的体系思考》,载《中外法学》2018年第5 期。幽暗之处主要体现为刑罚是一种“以恶制恶”的手段。非刑罚性处置措施的价值是伴随着世界性刑罚变革产生的。“当刑罚的有限性和恶害性表露无遗的时候,人们在刑罚之外开始寻求既能表达对犯罪行为的否定性评价,又能尽量减少刑罚负面作用的补充性方式。”㉖杨迪:《我国轻罪案件刑罚配置的规范化进路——以刑事裁判大数据为方法》,载《法律适用》2018年第7 期。对犯罪人适用免予刑事处罚制度既没有阻止刑法治理社会,也将这种“恶”的手段最小化,缓和刑法在社会治理中的尴尬地位。因此,对于轻微罪免予刑事处罚可以增加人们对轻罪入刑的认同感,在司法中缓解积极刑法立法观的不足之处。综上,与刑罚轻缓化理念高度契合的免予刑事处罚制度有其充分适用的必要性。在当今的刑法大背景下,为实现罪刑均衡,免予刑事处罚制度更应该通过司法适用发挥作用。

四、免予刑事处罚制度的实质内涵

一般来说,行为人的某种行为构成犯罪,最终的结局是面临刑罚的制裁。但是,我国《刑法》第37条规定,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。这无疑表明了“无刑罚的犯罪”这种例外情况的存在。这种定罪免刑的量刑制度的实质决定了该制度的地位和适用条件的判断标准。

(一)免予刑事处罚的实质是缺乏刑罚必要性

应当先明确的是,刑法理论中对于定罪和量刑两个不同阶段应否判处刑罚采取的是不同的标准。在犯罪论中,行为人在定罪阶段应该受到刑罚处罚的衡量依据为应罚性;在刑罚论中,行为人需要被判处刑罚的衡量依据为需罚性。也即,应罚性和需罚性成为是否构成犯罪和是否予以处罚的两大条件,应罚性定位于犯罪论,需罚性定位于刑罚论。㉗参见劳东燕:《刑法中的客观不法与主观不法——由故意的体系地位说起》,载《比较法研究》2014年第4 期。近些年,有学者提出将本属于刑罚论的需罚性纳入犯罪论体系或直接替代应罚性存在。但是,无论如何,需罚性始终是实然层面处罚与否的衡量依据。然而,“需罚性”的涵盖范围存在争议。有学者认为,需罚性即法律效果,也即刑罚的严厉程度,需罚性的大小需要权衡责任和预防的大小。㉘参见潘文博:《论责任与量刑的关系》,载《法制与社会发展》2016年第6 期。但是,也有观点指出,需罚性体现了刑罚之预防的必要性,是“从一般预防或者特殊预防的角度,考虑对行为人施加刑罚是否具有现实必要性”,并不考虑报应的要求。㉙参见姜涛:《需罚性在犯罪论体系中的功能与定位》,载《政治与法律》2021年第5 期。本文无意解决关于“需罚性”概念的争论,而是借鉴该理论,提出免予刑事处罚的实质为缺乏刑罚必要性。

一个行为构成犯罪却可以免刑,说明即使判处刑罚给行为人的报应以及对预防犯罪的目的都几乎没有助益。也就是说,当一个犯罪行为人可以被免予刑事处罚时,刑罚几乎没有存在的必要,即缺乏刑罚必要性。在这样的情况下,无须判处刑罚来无端增加司法成本的消耗。因此,法律为这种刑罚必要性缺乏的情形设立了免予刑事处罚制度,提高适用刑罚的性价比,并体现刑法对部分犯罪人的宽容之处。相对于缓刑和免罪免刑来说,免予刑事处罚针对的是的刑罚必要性的程度小于可以科处缓刑的程度,却高于“不认为是犯罪”的程度。换言之,基于刑罚的最终手段性原理,在单纯的定罪宣告已经足以实现刑罚目的的场合,应该避免施加刑罚。㉚参见郑超:《无刑罚的犯罪——体系化分析我国〈刑法〉第37条》,载《政治与法律》2017年第7 期。

刑罚必要性缺乏的具体判断涉及刑罚正当化依据理论。极端的报应刑论和极端的预防刑论都能从某一个角度说明刑罚的正当性,但都不够完整。并合主义的观点认为,刑罚既要满足报应的要求、与刑罚相适应,又要在责任刑的限度内考虑预防犯罪的目的。㉛参见张明楷:《论预防刑的裁量》,载《现代法学》2015年第1 期。本文支持并合主义的观点,认为刑罚量应同时考虑责任刑和预防刑的影响。那么,刑罚必要性缺乏就是指案件的责任刑和预防刑都较低的情形。然而,责任刑和预防刑并非时时刻刻步调一致,两者之间发生矛盾是常有的事,即“责任刑与预防刑的二律背反”问题。解决该矛盾的各种理论一般认为量刑要以责任主义为根据,再考虑预防的目的。因此,在衡量免予刑事处罚的实质时,主要依据仍应是责任刑,如果责任刑的幅度并未达到免予刑事处罚的程度,预防刑再低也于事无补。

(二)免予刑事处罚有独立价值

从样本数据的分析结果来看,将免予刑事处罚制度和免除处罚制度混淆适用的法院并不在少数。实务中出现的嫁接混用型、结论混用型以及概念混用型都是由于法院对于两个制度的关系认识不清造成的。换个角度来说,这应该算是司法实践探索定罪免刑适用过程中的千姿百态,这样热闹的现象是要在发展过程中给予鼓励和支持的。但是,最后还是需要一个代表出来统领全局,才不会出现一盘散沙的局面。只有搞清免予刑事处罚和免除处罚之间相互独立的关系,才能避免出现混淆适用两个制度的情况。

关于我国《刑法》第37条与规定16 种免除处罚法定事由的法律条文之间的关系,理论上主要有三种观点:张明楷教授主张的等同说认为,《刑法》第37条的定罪免刑规定只是其他具体的免除处罚情节的概括,是其他具体免除处罚情节的重复。㉜参见张明楷:《论减轻处罚与免除处罚》,载《人民检察》2015年第7 期。这种观点否定了该条独立适用的价值。马克昌教授主张的指导说认为,免予刑事处罚的规定与刑法中的其他具体免刑情节的规定之间是指导与被指导的关系,即概括性规定与具体内容的关系。㉝参见马克昌:《刑罚通论》,武汉大学出版社1999年版,第732 页。该观点认为《刑法》第37条有两个作用:一是作为免除处罚的概括性规定。二是独立作为定罪免刑的依据。邱兴隆教授主张的并列说认为,依照刑法规定,可以适用定罪免刑的情况有两种:第一种是犯罪人具有《刑法》总则规定的免除处罚量刑情节之一,如正当防卫过当、紧急避险过当。第二种是《刑法》第37条的规定。㉞参见邱兴隆:《刑罚学》,中国政法大学出版社1999年版,第303~305 页。并列关系说是明确将总则中的免予刑事处罚和免除处罚区分开来,认为在量刑过程中,免予刑事处罚与免除处罚是并列存在的,法官可根据案件的具体情况选择适用其中一个制度给犯罪人免刑。但是该学说只关注《刑法》总则条文的区分,导致刑法分则中免除处罚的条款该何去何从成为另一个颇具争议的问题。

从不同角度入手,上述三个学说似乎都各有一定道理,但也都有其不合理之处,难以为司法实践指明方向。我国现行《刑法》共452条,内容多而复杂,如果第37条只是对其他条文的重复,没有特别大的价值,其存在就是法条的累赘。然而立法者在一次次修改《刑法》时并没有将其删掉,说明该条有其存在的独立价值,也该发挥其价值。同时,《刑法》第37条规定在总则中,而免除处罚的条文分布在总则和分则中,轻易将两者的关系解释为其中一个指导另一个不符合刑法体系的逻辑性。法律规定的不明确以及刑法理论的争议导致法院在不能正确认识《刑法》第37条与16 个免除处罚条款之间关系的情况下,在定罪免刑时将可能相关的条文都放在判决依据中,没有考虑到刑法制度适用的正当性和合理性。实践中混淆适用两个制度的司法机关没有意识到两个制度之间的区别所在。因此,明确两个制度之间的区别是明晰两者之间关系的关键之处。

第一,免予刑事处罚与免除处罚对案件所要求的判决理由不同。免予刑事处罚的理由是“犯罪情节轻微,不需要判处刑罚”,这是一个概括且抽象的理由。适用免予刑事处罚制度需要结合案情中的各种情节进行实质判断,使得裁量者心中的天平达到一个向定罪免刑倾斜的程度。而免除处罚在我国刑法条文中出现的频次较高,在总则和分则部分都有所规定。综合把握16个法定免刑理由,可以看出免除处罚的原因都是犯罪人具有某个特定的具体量刑情节,法院在判断此类定罪免刑案件时只需认定该案具有免除处罚理由的其中之一即可因此给犯罪人免刑。相较于免予刑事处罚的论证过程来说,免除处罚的依据更加明确,说理也相对容易。

第二,对于某些学者提出的两者在适用效果上完全相同,笔者持反对意见。免除处罚制度与免予刑事处罚制度虽然在适用效果上都是免除了犯罪人的刑事处罚,但是笔者认为免除处罚指的是不再给予犯罪人任何处罚,包括非刑罚处罚。而《刑法》第37条被命名为“非刑罚性处置措施”。结合该制度弥补我国现有刑罚措施不足的功能定位,也能得出免予刑事处罚的使用效果仅是免除了犯罪人的刑事处罚。这并不意味着犯罪人会免受犯罪所带来的一切法律后果,其在被免予刑事处罚后仍有可能受到非刑罚性处置措施的制裁。因此,在适用效果上,免除处罚比免予刑事处罚对犯罪人更有利。

随着网络犯罪的到来、犯罪手段的更新,新型犯罪不断涌现,传统犯罪占刑事案件总量的比例逐渐下降,犯罪情节越来越千变万化。而免除处罚制度采用的是列举式规定,由于刑法条文的滞后性,没必要施以刑罚的犯罪情形无法被免除处罚的16 个条文所穷尽。若否定《刑法》第37条的独立价值,我国现行刑罚体系无法适应轻罪时代对于刑罚配置的要求。因此,在轻罪大量入刑的今天,本文提出独立说观点以解决两者之间的关系。独立说认为免予刑事处罚制度与免除处罚制度是两种不同的免刑制度,相互独立,互相之间没有包含与被包含的关系。其实,独立说也可以说是并列说的修正,其与并列说都赞成《刑法》第37条与其他免除处罚条款是不同的,然而独立说是将总则和分则中的16 个免除处罚条款打包在一起,将其归为免除处罚制度,这样就避免了出现并列说所带来的引申问题。

五、免予刑事处罚制度的适用条件

目前,我国免予刑事处罚制度的适用条件在司法实践中处于比较混乱的状态,由于没有具体的标准,主要依靠司法人员的主观判断来衡量案件情形是否符合免予刑事处罚的适用条件,这显然不符合法律确定性㉟参见陈曦:《法律确定性的统合理性根据与法治实施》,载《社会科学》2016年第6 期。的要求。只有明确《刑法》第37条规定的“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”的关系和具体判断标准,才能实现量刑的精准化。

(一)“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”为承接关系

司法实务中,各个法院在论证个案符合《刑法》第37条的适用条件时更偏重对“犯罪情节轻微”的说理。这种情况在理论研究中也是如此,不少刑法学学者以及刑诉法学学者们都忽视了“不需要判处刑罚”这一条件。㊱对于《刑法》第37条规定的“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚”的理解,理论上主要有三种观点。观点一认为“犯罪情节轻微”与“不需要判处刑罚”二者之间是并列关系,而且只有在同时满足这两个条件时,才可以对行为人适用定罪免刑。观点二认为二者之间是因果关系,“犯罪情节轻微”是“不需要判处刑罚”的原因,犯罪情节只有轻微到“不需要判处刑罚”的程度时,才能满足适用定罪免刑的实体条件。观点三认为在两个条件之间,“犯罪情节轻微”是论证的核心,判断要不要对被告人免刑时,主要依据在于犯罪情节是否轻微。显然,相比较而言,犯罪情节轻微更受学者重视。同时,我国司法解释对于免予刑事处罚的适用也仅仅保留了“犯罪情节轻微”。比如,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第5条规定,敲诈勒索数额较大,可以认定为犯罪情节轻微,不起诉或者免予刑事处罚。不难发现的是,无论现在的司法解释、理论研究还是司法实务,关于免予刑事处罚的适用条件都偏重于对“犯罪情节轻微”的判断。

“概念乃是解决法律问题所必不可少的工具。”㊲何荣功:《我国轻罪立法的体系思考》,载《中外法学》2018年第5 期。要想明确我国免予刑事处罚制度的适用条件,首要的是了解“犯罪情节轻微”的含义。“犯罪情节”在我国刑法理论中是一个极具争议的概念,在不同的制度中可以有不同的解释。本文借鉴犯罪情节为罪中情节的观点,在此基础上为免予刑事处罚中规定的“犯罪情节”划定一个更为合理的范围。罪中情节理论认为:犯罪情节的概念不宜扩大解释至罪前和罪后情节。《刑法》第37条规定的犯罪情节后接程度词“轻微”,表明前面的“犯罪情节”是可以用一个标准来衡量具体程度的情节。也即,“犯罪情节”必然存在,只是程度上的区别。而罪前、罪后情节往往都是或有或无的情节,并不存在程度上的区分,如初犯、自首、立功,等等。因此,罪中情节理论具有合理性。但是,罪中情节存在与罪前、罪后情节界限不清的问题。在此基础上,笔者认为将此处的犯罪情节解释为界限清晰的责任刑情节更为合适,既“犯罪情节轻微”代表责任刑较轻。㊳虽然从理论上说,罪前、罪后情节中能反映行为责任报应程度大小的事实都应纳入责任刑情节。但实际上,罪前情节通常指的是行为人的平时表现,罪后情节主要指被害人谅解、犯罪后的态度,等等,而这些情节往往是从预防的角度出发,反映出预防必要性大小的事实。

既然如此,单凭“犯罪情节轻微”并不能体现免予刑事处罚的实质。由此,司法解释对于法条条文的无故删减以及学界和实务界对于“不需要判处刑罚”的忽视缺乏正当性。在明确“犯罪情节轻微”是用来判断责任刑的条件后,为完整体现免予刑事处罚的实质,“不需要判处刑罚”应为用来衡量预防刑的条件,代表犯罪人的预防必要性较小。如此解释《刑法》第37条,既没有扩张法条原意的嫌疑,也完美契合了免予刑事处罚制度的实质。

“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”一个代表责任刑较轻,一个代表预防刑较轻。虽然责任刑是影响量刑的主要依据,但也不能完全忽视预防刑的作用。量刑本应是责任和预防相结合的矛盾体,偏废任何一方都可能存在问题。责任刑轻微并不能必然证明预防刑轻微,这是需要分别判断的两项内容。

另外,基于解决“责任刑与预防刑的二律背反”问题的理论,免予刑事处罚的两个条件在适用时应讲究一定的先后顺序。一般来说,量刑有三个步骤:一是根据罪名确定法定的量刑幅度;二是根据犯罪人的罪行轻重确定应对其施以多大的报应,进而缩小法定刑的幅度;三是根据预防必要性的大小在之前的法定刑幅度内进行裁量,进而确定宣告刑。㊴参见张明楷:《责任刑与预防刑》,北京大学出版社2015年版,第126 页。按照量刑基本方法的逻辑顺序,应先根据责任主义的要求认定案件符合“犯罪情节轻微”,然后根据行为人预防必要性的大小认定案件达到“不需要判处刑罚”的要求,最终判决免予刑事处罚。

综上,“犯罪情节轻微”与“不需要判处刑罚”之间是有前后判断顺序的承接关系,任何一个都有其存在的必要。免予刑事处罚的适用是一个逐层过滤的过程,㊵参见黄云波、敦宁:《酌定不起诉适用条件的规范化判断》,载《江西社会科学》2015年第12 期。《刑法》第37条规定的两个适用条件是两个上下分布的滤网,只有先后满足两个条件的犯罪人才能适用该制度。也可以说,“犯罪情节轻微”是“不需要判处刑罚”的必要条件,但不是充分条件。

(二)“犯罪情节轻微”是不法程度的判断标准

关于“犯罪情节轻微”的判断标准存在不同观点。支持形式标准说的学者认为,犯罪情节轻微是指犯罪人所犯之罪对应的法定刑较轻。㊶参见冯少辉:《相对不起诉制度在适用中存在的问题及完善建议》,载《中国检察官》2010年第13 期。实质标准说认为,“犯罪情节轻微”存在于所有种类的犯罪中,重罪中也存在“犯罪情节轻微”,也就是说,不论何种性质的犯罪,都可以结合各犯罪情节免予刑事处罚。㊷参见唐若愚:《酌定不起诉若干问题研究》,载《人民检察》2003年第1 期。

相比较而言,笔者认为从犯罪的实质上判断犯罪情节是否轻微更为合理,即以不法的程度较轻为衡量标准。首先,《刑法》第37条是刑法总则的规定,根据总则与分则的关系,该条理论上可以适用于分则中的所有犯罪。因此,在刑法没有明确规定《刑法》第37条的适用范围时,以法定刑为条件限制该条的适用违背了我国刑法的立法目的,而且还会突破罪刑法定原则,侵犯犯罪人的人权,使得部分本应定罪免刑的犯罪人无法适用该制度。其次,在本次研究的样本中,也不乏法定刑较重但最终被免予刑事处罚的案件存在。㊸例如,在杨某禄、崇某平拐卖妇女儿童罪二审刑事判决书中,原判判决被告人杨某禄和崇某平有期徒刑,二审法院根据自首、被拐卖儿童未受到损害等情节判决二人免予刑事处罚。犯罪情节轻重不能仅以法定刑的轻重作出认定,而是应综合“犯罪情节”对不法的程度进行认定。法定刑较重的犯罪人如果符合一个或多个减轻型责任刑情节的规定,其犯罪情节仍可能被评价为轻微。㊹参见梁平:《如何理解相对不起诉标准中的“犯罪情节轻微”》,载《中国检察官》2008年第4 期。另外,部分学者认为从实质上判断没有一个统一的标准,并不具有可操作性。但是,量刑本身就是在法律规定的框架内让法官行使其自由裁量权的工作。如前文所述,“犯罪情节轻微”这一条件对应的是量刑步骤中衡量不法的程度的部分,而表明行为人不法的程度的是责任刑情节。对于法官而言,根据责任刑情节衡量责任刑的高低是基本素养,并非难事。具体而言,判断犯罪情节是否轻微需要综合衡量加重型责任刑情节和减轻型责任刑情节,明确犯罪人的不法程度,进而确定责任刑的范围是否能达到“犯罪情节轻微”的要求。

(三)“不需要判处刑罚”是预防必要性的判断标准

如何理解和判断“不需要判处刑罚”对于能否适用免予刑事处罚也很重要,不能因其在量刑过程的后顺位就忽视其重要性。刑罚的目的是预防犯罪,包括一般预防和特殊预防。但预防犯罪不能只靠刑罚,根据刑法的谦抑性原则,如果能通过刑罚以外的手段达到预防犯罪的目的,则应优先采用其他方法。由此可见,若要论证缺乏对犯罪人施以刑罚的必要性,就要证明其预防必要性较低。

如前文所述,这一适用条件是与预防刑的衡量紧密相关的,应根据预防刑情节来判断案件是否达到“不需要判处刑罚”——预防必要性较低的程度。有学者指出,在法定刑制定阶段和量刑阶段,刑罚正当化根据的侧重点并不相同。量刑主要根据犯罪情节,重点考虑犯罪人的再犯罪危险性,故量刑阶段的重点在于特殊预防。㊺参见文姬:《量刑情节的界定和区分》,载《中南大学学报》2020年第4 期。由此,虽然“不需要判处刑罚”是衡量预防刑的条件,但实际上更侧重于犯罪人不需要进行特殊预防,即不对犯罪人判处刑罚,也能实现特殊预防的目的。特殊预防目的的实现涉及的是恢复性司法和被害人的再犯可能性的问题。恢复性司法是通过恢复被犯罪行为侵害的主、客体之间的多层面关系,实现社会治理,即努力恢复到犯罪之前的社会状态。例如在故意伤害罪中,判断犯罪人是否符合“不需要判处刑罚”这一条件时,就应该考虑到犯罪人和被害人的关系能否归于互不干扰的平静状态,“被害人谅解”这一预防刑情节恰好可以用以证明这一标准。同理,对于侵犯公共法益的危险驾驶罪来说,认罪悔罪被看作恢复社会状态的重要量刑情节。而判断犯罪人的再犯可能性就要通过“自首”“坦白”“认罪悔罪”等预防刑情节来综合考量。

“不需要判处刑罚”的判断标准是从特殊预防目的出发进行考量的,不管是从社会关系的可恢复性,还是从犯罪人的再犯可能性而言,对犯罪人都不需要动用刑罚就可以实现刑罚目的,使法律效果和社会效果能够统一,更好地实现司法效益。

六、免予刑事处罚制度的具体适用

刑法教义学研究对于法条理解的偏差导致司法实践的错误应用,反过来,实务中的做法又促进了理论研究越来越偏离法条原本的含义。理论和实践相互作用,造成免予刑事处罚在司法适用中较为混乱的局面。明晰免予刑事处罚的论证思路是指导司法机关正确适用免予刑事处罚制度以及规范司法机关文书说理的前提条件。

(一)免予刑事处罚的论证思路

目前的司法实践呈现一个自相矛盾的现象:司法机关更重视对于适用条件中代表责任刑较低的“犯罪情节轻微”的判断,却大量采用预防刑情节来论证。据此,准确运用“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”的前提是准确区分责任刑情节和预防刑情节。责任刑是与责任相对应的刑罚,责任是对不法的责任。㊻参见张明楷:《论影响责任刑的情节》,载《清华法学》2015年第2 期。责任刑情节是指影响行为人行为的不法非难性的程度的量刑情节。例如,从犯、多因一果都表明了犯罪人在犯罪中所起的作用较小,虽然与损害结果有因果关系,但对最终犯罪后果的达成贡献较少,因而犯罪人对自己的不法行为所需要承担的责任也可以适当减轻。预防刑是与社会关系的可恢复性以及犯罪人的再犯危险性相适应的刑罚,必须以已经发生或者已经存在的事实为依据。㊼参见张明楷:《论预防刑的裁量》,载《现代法学》2015年第1 期。例如,被害人谅解表明了被犯罪行为破坏的社会关系具有可恢复性,而自首、坦白、平时表现好等表明了行为人的人身危险性较低,这些都属于预防刑情节。

值得注意的是,在具体罪名中,根据侵犯法益的不同,对于责任刑情节和预防刑情节的要求也有所区别。一方面,责任刑情节具有特殊性,根据罪名的不同各有差异,比如故意伤害罪中影响量刑最大的是被害人的损害程度,而危险驾驶罪中的重要责任刑情节则是犯罪人血液中酒精含量的高低。另一方面,预防刑具有普遍性,比如认罪悔罪、自首立功等情节在每个犯罪中都有存在的可能性。但是,即使是相同的预防刑情节,其对于量刑的影响幅度也是有所差别的。以“积极退赃退赔”这一情节为例,针对侵犯个人法益的故意伤害罪减轻的量刑幅度应比针对侵犯公共法益的危险驾驶罪减轻的量刑幅度大。因为积极赔偿并不能恢复受侵害的公共安全法益,但对故意伤害罪中的个人法益来说意义重大。对此,《最高人民法院 最高人民检察院关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(以下简称《量刑指导意见》)也规定,积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪悔罪表现等情况,可以减少基准刑的40%以下。对抢劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的,应当从严掌握。因此,对于犯罪性质不同的犯罪,积极退赔并取得被害人谅解这一情节对于刑罚的影响幅度应有所差别。在故意伤害罪中,单凭这一情节最高可以减少基准刑的40%左右。但是,对于危险驾驶罪来说,单凭这一情节可以减轻的幅度应该比照故意伤害罪有所降低,在20%左右较为合理。

在准确区分了责任刑情节和预防刑情节之后,按量刑顺序先后判断“犯罪情节轻微”和“不需要判处刑罚”是法官自由裁量的范围。在犯罪人的各责任刑情节相加后表明的不法程度达到“犯罪情节轻微”的标准,同时各预防刑相加后也达到了“不需要判处刑罚”的标准时,其才能被免予刑事处罚。实践中,虽然《刑法》第37条的适用条件混乱的情况严重,但也有优秀文书的存在。在杨某某滥用职权一案㊽参见云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院刑事判决书,(2014)元刑初117 号。本案中法院认为:“被告人杨某某的犯罪行为未造成人员伤亡或恶劣社会影响,犯罪情节轻微,且犯罪后具有自首情节,认罪态度好,有良好的悔罪表现,不需要判处刑罚,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定,本院依法对其免予刑事处罚。”中,法院严格把握了责任刑情节和预防刑情节,分别认定免予刑事处罚的两个适用条件。法院首先根据犯罪人未造成严重后果的责任刑情节认定其犯罪情节轻微,然后根据其自首、认罪悔罪的预防刑情节认定其不需要判处刑罚,条理清晰,论据得当,是样本中论理最恰当的一篇判决。

另外,根据《刑法》第37条的规定,在满足“犯罪情节轻微,不需要判处刑罚”的条件后,法院“可以”判处犯罪人免予刑事处罚,而不是“应当”免予刑事处罚。针对刑法中关于“可以”的规定,借鉴“可以”型量刑情节的理论,此处的“可以”指的为通常情况下应免予刑事处罚,如果确有不能免予刑事处罚的理由,应做具体且充分的说明。

综上,最具合理性和逻辑性的说理结构应是:首先,根据案件的责任刑情节判断其有责的不法程度是否符合“犯罪情节轻微”,由此得出的刑罚幅度是确定最终刑罚量的前提。其次,在认定“犯罪情节轻微”的基础上,根据预防刑情节衡量行为人预防必要性的大小,认定“不需要判处刑罚”的程度,进而作出免予刑事处罚的判决。如果判处免予刑事处罚确有不合理之处,应该充分说明理由。

(二)典型罪名的适用展开

基于实证研究数据以及上述理论,笔者认为对于每一个具体罪名,都有其可以被判处免予刑事处罚的一般模式,当然也不乏特殊模式的存在。在特殊模式中,只有责任刑情节和预防刑情节对于刑罚的减轻幅度分别达到一般模式下的标准,才可以认定“犯罪情节轻微,不需要判处刑罚”,判处免予刑事处罚。下文对于醉酒型危险驾驶罪以及故意伤害罪适用规则的分析都是采用司法实践中大量出现的情节进行说明,现实中案件的情况千变万化,本文仅是举例供司法机关参考。

1.危险驾驶罪免予刑事处罚的适用

浙江省在醉酒型危险驾驶罪的治理中的成功经验值得借鉴。浙江省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅共同制定了关于办理醉驾的《会议纪要》(浙高法〔2019〕151 号)第5条作出了如下规定:“酒精含量在140mg/100ml 以下,认罪悔罪,且无从重情节,犯罪情节轻微的,可以不起诉或者免予刑事处罚。”虽然该规定遵循司法解释一贯的做法,忽视了“不需要判处刑罚”这一条件,但实际考虑了责任刑情节(酒精含量较低)以及预防刑情节(认罪悔罪),符合免予刑事处罚的实质要求,具有可参考性。

在影响危险驾驶罪的责任刑情节中,酒精含量的高低显然是判断行为不法性最主要的量刑因素。因此,可以酒精含量较低为判断行为不法性较低的一般模式。根据前文对于犯罪人血液中酒精含量的统计数据,可以将酒精含量高低与危险驾驶行为不法性的判断设定如下标准:当酒精含量在一个特定的数值以下时,如120mg/100ml 且无加重型责任刑情节存在时,可以直接认定为“犯罪情节轻微”。除此之外,不能排除特殊模式的存在,但是必须做更加慎重的衡量。例如,当酒精含量在120mg/100ml~200mg/100ml 且无加重型责任刑情节存在时,必须有行车时间车流量较低、未造成实害结果等减轻型责任刑情节的加成,才能认定为“犯罪情节轻微”。然而,当酒精含量已经超过200mg/100ml 时,这个情节本身就是一个加重型责任刑情节,必须存在足以抵消该情节的减轻型责任刑情节,并且相互加减后对于刑罚的减轻幅度达到和一般模式一样的程度,才能认定为“犯罪情节轻微”(见表4)。

表4 “醉酒型”危险驾驶罪认定“犯罪情节轻微”的两种模式

根据前文的数据,在影响危险驾驶罪的预防刑情节中,认罪悔罪显然是判断行为人预防必要性较低的基本要求。此外,基于危险驾驶罪的立法目的,笔者认为初犯偶犯这一预防刑情节也应该着重考虑。当然,现在的裁判文书存在大量的不规范问题。因此,可能许多具有初犯偶犯情节的犯罪人没有在判决书中被明确说明。但是,这种不规范的做法应该在未来的司法实践中被杜绝。

总之,危险驾驶罪适用免予刑事处罚制度的基本模式为:酒精含量较低+犯罪人认罪认罚且没有其他从重情节。若案件情况不符合该基本模式,对其进行免予刑事处罚时应慎重考量各量刑情节。

2.故意伤害罪免予刑事处罚的适用

目前来看,司法实践中将伤害结果作为判断故意伤害行为不法性的重要判断指标。那么,在“犯罪情节轻微”的判断上,损害结果为一人轻伤是得出责任刑较轻的一般模式。当然,这不代表轻伤两人、重伤一人就绝对不能适用免予刑事处罚制度。如前所述,“犯罪情节轻微”的判断应采实质标准说。但是,当面临轻伤两人的特殊模式时,“被害人过错”等其他责任刑情节就并非可有可无,要准确衡量,慎重适用。

在故意伤害罪的预防刑情节中,影响比较大的就是犯罪人积极退赔并取得被害人谅解。以该情节作为预防刑较低的一般模式,根据《量刑指导意见》的规定,对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪悔罪表现等情况,可以减少基准刑的40%以下;积极赔偿但没有取得谅解的,可以减少基准刑的30%以下;尽管没有赔偿,但取得谅解的,可以减少基准刑的20%以下。也就是说,犯罪人未积极赔偿且未取得原谅、犯罪人积极赔偿但未取得原谅、犯罪人未积极赔偿但取得原谅都属于责任刑情节的特殊模式。此处应该额外注意一点,就是有的案件中犯罪人与被害人之间属于特殊关系,不需要积极赔偿就能得到原谅,此时不应强人所难,应将其拟定为一般模式做考量。例如,在盛某某故意伤害一案中,被害人与被告人系夫妻关系,即使并未积极赔偿,被害人也对被告人表示谅解,符合免予刑事处罚对于责任刑的要求。㊾参见南昌市青云谱区人民法院刑事判决书,(2014)青刑初86 号。法院认为:“本案系因家庭琐事而引起的,被害人熊某某也有一定的过错,同时熊某某以与盛某甲达成了和解协议,熊某某表示对盛某甲予以谅解,请求法院不追究盛某甲的刑事责任,因此,盛某甲的犯罪情节轻微,不需要判处刑罚,可以免予刑事处罚。”

综上,故意伤害罪适用免予刑事处罚制度的基本模式为:损害结果为一人轻伤+犯罪人积极赔偿并取得被害人谅解且没有其他从重情节。与上述讨论危险驾驶罪的情况相同,若一个案件不符合此基本模式,司法机关若要对其免予刑事处罚必须慎之又慎。