行政知识嵌入行政法学的路径选择

——以2005~2021年CLSCI 文献引用数据引入

刘 星

目 次

一、数据描述中的功能“悖论”

二、行政学之于行政法学的基础性功能

三、法教义学与学科属性差异非嵌入困境之主因

四、行政过程论与政府规制论之不足

五、最佳嵌入路径:政策导向之行政法学的展开与限度

六、结语

在行政法的研究图谱中,始终潜伏着行政学的影子。面对行政法学“画地为牢”以致成为社科学科领域“陌生人”的发展困境,行政法学者主动将目光投向行政法学的邻近学科——行政学,积极运用行政知识改造行政法学。德国学者沃尔夫等指出,“只有应用行政学的方法和知识才能为行政法的问题提供面向未来的解决办法,实现公共行政的现代化。行政学应当成为行政法的基础学科”。①[德]汉斯·J.沃尔夫、奥托·巴霍夫、罗尔夫·施托贝尔:《行政法》(第1 卷),高家伟译,商务印书馆2002年版,第109 页。霍夫曼教授甚至认为,“将行政学的知识引入正在进行专业化分工的行政法学的改革工作,是行政法学的‘百年大计’”。②参见[日]大桥洋一:《行政法学的结构性变革》,吕艳滨译,中国人民大学出版社2008年版,第286 页。以大桥洋一等为代表的日本行政法学者认为,“从法学上方法论解放出来的行政法学在与相邻学科进行合作的时候,最应当重视的一个伙伴就是行政学”。③[日]大桥洋一:《行政法学的结构性变革》,吕艳滨译,中国人民大学出版社2008年版,前言。行政学对于行政法学的改造价值被提至前所未有的高度。

在中国行政法的研究中,伴随着行政法学“行政”面向的转向,行政学知识的引入越来越受到行政法学界的重视。然而,“长期以来,出于两门学科学者的自觉的界分(基于学科分工)或警惕行政法学流变为行政学(相反亦成立),这一方面以及许多的议题,行政法学未及研究”。④高秦伟:《行政法学方法论的回顾与反思》,载《浙江学刊》2005年第6 期。尽管行政学与行政法学保持一定的互动,却始终存在龃龉和误解,“虽不至于‘鸡犬之声相闻,老死不相往来’,也多少会有某种隔阂、陌生”。⑤余凌云:《公共行政变迁之下的行政法》,载《华东政法大学学报》2010年第5 期。行政知识在嵌入行政法学的过程中始终面临着某些困境。

如果承认行政学对于行政法学的基础性功能,那么这种基础性功能究竟体现在哪些方面呢?行政知识嵌入行政法学面临的主要困境是什么?现有嵌入路径上的尝试是否足以打破两者之间的隔阂?在学科体系关系上,行政学与行政法学应该秉持一种怎样的学术立场进而推进两者之间的共进关系?这一系列问题到目前为止都还没有得到系统深入的探讨,也缺乏实证分析。基于此,本文以2005~2021年CLSCI 所刊发的行政法学文章为基础,统计文章中行政学参考文献引用数据并进行相关分析,以期能够厘清上述疑惑,探寻行政知识嵌入行政法学的体系化路径,推进行政法学方法论的革新。

一、数据描述中的功能“悖论”

期刊文献是了解学术群体知识积累的最具体、最重要的渠道,因此,探讨学科发展的研究往往将期刊文献当作重要的分析对象。对学术共同体来说,“引文与参考文献的体制化惯例绝非小事一桩”,因为它“在根本上体现着学术发表的公正性,而此公正性的确大大促进了知识的进步”。⑥美国科学工程与公共政策委员会:《怎样当一名科学家:科学研究中的负责行为》,刘华杰译,北京理工大学出版社2004年版,第18、28 页。尽管不少学者都将行政学视为行政法学的基础学科,但是行政学的基础性功能究竟体现在哪些方面,却一直未能得到证实。缘于学科间关系在很大程度上可以通过参考文献来体现,因此本文尝试通过统计2005~2021年CLSCI 所刊发的行政法学文章中的行政学参考文献,并进行相关数据分析,以此来观察行政学与行政法学的相互关系。

(一)文献统计说明

从某种意义上说,行政学是一门借来的学问。正是由于行政学交叉学科的特性,数据统计面临的首要难题就在于行政学文献的识别和认定。对此,我们采用严格主义的排除法。第一步,筛选出期刊中的行政法文章。此步主要涉及行政法总论与部门行政法的问题,特别是与社会法、经济法的交叉问题。对此,凡属于行政执法问题,都视为行政法文章。其他文献,例如笔谈、新闻报道等予以排除。第二步,对筛选出来的行政法文章进行参考文献的梳理,剔除法学类参考文献。相对而言,法学文献特征比较明显,容易予以排除。第三步,对剩余参考文献进行甄别。具体来说,先排除经济学文献,除保留涉及政府管制(政府管制也属于行政学重要的研究范畴)的文献外。由于行政学与政治学、社会学研究内容的重叠程度较高,部分政治学家和社会学家也是行政学家,我们将政治学、社会学文献予以保留,但政治哲学领域与行政学研究内容差异较大,我们将政治哲学文献予以排除。同时,对于诸如亚里士多德的《政治学》《马克思恩格斯选集》等类似的综合性经典文献以及毛泽东、邓小平等伟人的经典著作,由于很难判断其学科归属,我们也予以排除在行政学文献之外。

需要特别说明的是,所统计的参考文献既包括直接引用的参考文献,也包括文末所附参考文献,在同一篇文章中重复引用的文献只统计一次。对于学科归属存在争议的参考文献,将综合权衡文章主题、内容以及作者所属学术共同体来进行判定。部分专著或者论文交叉特征明显,统计时对其学科属性判断难免有一定的主观性,可能会影响统计的精度,但这类情况毕竟相对较少,对分析结果产生的影响不大。

(二)数据对比中的功能“悖论”

按照上述标准,我们对2005~2021年CLSCI 行政法学文章的参考文献进行“清洗”之后,对参考文献中含有行政学文献(1 篇及以上)的行政法学文章都作标记以示区别。如表1 所示,整体上,在所有的行政法学文章中,含有行政学文献的行政法学文章所占比例均在20%以上,特别是《中国社会科学》,含有行政学文献的行政法学文章占比达到75%,说明绝大部分行政法学文章都有行政学文献的引用(包括直接引用和间接引用),行政学对于行政法学的基础性作用似乎得到了引证。

表1 CLSCI 含有行政学文献(1 篇及以上)的行政法学文章统计表

然而,如果进一步设定标准,将每篇行政法学文章的参考文献数量设为10篇以上(含10 篇),行政学文献5 篇以上(含5 篇),结果却出现很大反差。如图1 所示,除《中国社会科学》中满足此条件的行政法学文章占比达到38.8%外,其余基本在10%以下,特别是《比较法研究》,行政法学文章中尚没有单篇文章行政学文献达到5 篇以上。从行政学文献在单篇行政法学文章的数量来看,行政学对于行政法学的基础性作用似乎又不明显。当然,以上的统计都是基于绝对量的标准,描述不够精准。因此,为了更全面地了解,我们同时采用相对量标准,做进一步统计。将每篇行政法学文章的参考文献基数设为10 篇以上(含10 篇),将行政学文献占单篇参考文献总量设为20%以上(含20%),此时,满足此条件的行政法学文章变得更少。《中国社会科学》中满足此条件的行政法学文章占比降为12.6%,其余均在5%上下浮动,《清华法学》和《比较法研究》均没有行政法文章满足此条件。于是乎,问题即已浮现出来:作为行政法学基础学科的行政学,如果其相关文献在行政法研究的参考引用中所占比例过低,行政学对于行政法学的基础性作用又何以体现呢?在行政学文献数据的统计描述中,行政学对于行政法学的基础性功能存在“悖论”。

二、行政学之于行政法学的基础性功能

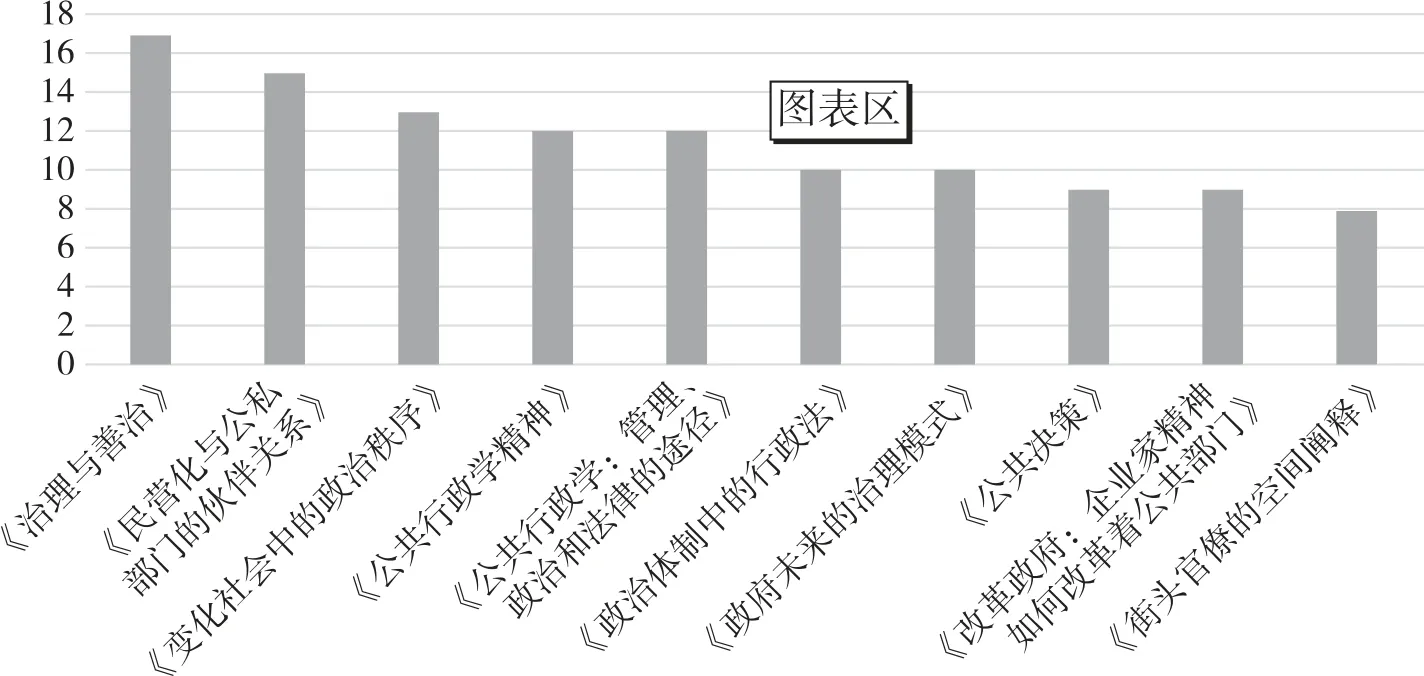

数据描述中的功能“悖论”的存在,显然对行政学之于行政法学的基础性地位提出了质疑。在行政学参考文献数据上,我们似乎看不出行政学对于行政法学的重要价值。然而,如图2、图3 和表2 所示,如果我们对数据进行进一步的挖掘,从不同主题出发,从局部观察,则会发现在特定的研究领域,行政学的基础性功能在文献引用中得以体现。

图2 总被引超过10 次以上的行政学者

图3 总被引过10 次以上的行政学文献

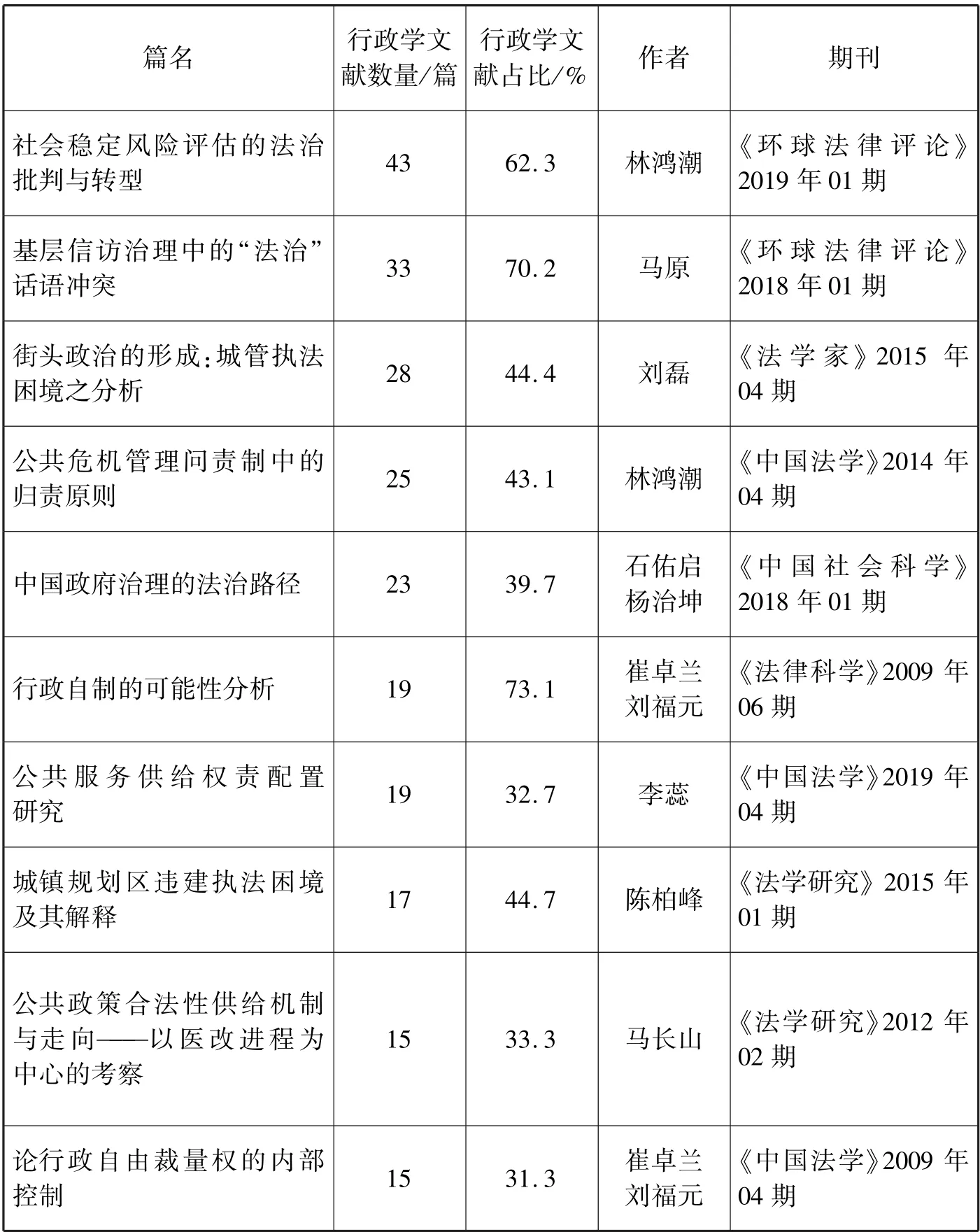

表2 行政学文献高引文章一览表

(一)背景上的描述解释功能

行政法学作为规范科学,传统上以规范本身为研究对象,但是其规范功能得以发挥的前提在于对行政事实的充分把握与理解;行政学作为关于事实的科学,行政本身就是其学科研究对象,其学科优势即在于深入行政内部探究行政运作机理。通过文献统计分析,行政学之于行政法学的背景描述与解释功能得以确认。

一方面,行政学通过对行政实际运作过程的描述,能够为行政法学对行政活动进行规制提供背景性常识以及事实的类型学划分。从常引文献看,萨瓦斯的《民营化与公私部门的伙伴关系》、亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》等论著所引频次较高。从文章引用目的来看,主要在于获取相关领域社会背景的事实描述,增强论证力度。另外,以《我国应急行政主体制度之反思与重构》一文为例,行政法学者首先借助于行政学对传统应急行政主体的描述,将传统应急行政主体的基本构造设计之偏差进行分类,区分为偏重分散型和专业型的应急主体、轻视综合—协调型的应急主体和偏重临时型的应急主体、轻视常设型的应急主体,在此基础上从行政法的视角探讨重构应急行政主体制度之基本原则。总体而言,行政法学引用行政学文献的目的在于借助行政学的事实功能,探讨不同领域行政活动的行政法规制路径。⑦参见戚建刚:《我国应急行政主体制度之反思与重构》,载《法商研究》2007年第3 期。

另一方面,行政学通过对行政实践背后的内在机理解释,能够弥补形式法治的不足。这一点在行政执法领域得到很好的体现。韩志明的《街头官僚的空间阐释——基于工作界面的比较分析》在基层执法裁量研究中得到多次引用(8 次),从引用目的看即在于运用行政学的街头官僚理论探讨规制行政裁量的综合性方法。⑧参见韩志明:《街头官僚的空间阐释》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2010年第4 期。以《中国土地执法摇摆现象及其解释》为例,法学研究者将执法摇摆现象的发生归结为法律不完备或者土地执法部门能力有限,行政学者对此结论提出质疑,通过实证调研发现:土地执法中的摇摆现象,并非完全是因为法律不完备或者土地执法部门能力有限,还在于中国体制下的“嵌入式执法”。⑨参见何艳玲:《中国土地执法摇摆现象及其解释》,载《法学研究》2013年第6 期。以《作为法律隐喻的“猫鼠游戏”城管执法的另一种观察视角》为例,作者以E 市L 路城管中队副队长协管员的身份,对城管执法的日常工作进行参与式观察。研究发现,将城管执法过程中的“猫鼠游戏”视作一种非正常法律现实的观点失之偏颇,这一法律隐喻建构了稳定地兼顾不同法律主体及目标的执法秩序,行政执法过程看似充满讨价还价策略,却遵循着基本的法治精神。⑩参见吕德文:《作为法律隐喻的“猫鼠游戏”城管执法的另一种观察视角》,载《中外法学》2019年第2 期。

(二)概念上的前置整合功能

现代行政法的开山鼻祖奥托·迈耶最大的理论贡献就在于从繁杂的行政管理、司法判例中,总结、分析出一般范畴,在于对概念的精确界定和法学方法的发展。正是基于“纯粹的法律思考”,行政法学的概念和逻辑体系才得以建立,行政法学才能与行政学划清界限,成为一门独立的法学学科。

然而,纯粹法学方法对概念的精致化要求导致从行政事实中抽象出行政法概念的过程异常漫长,现代行政过程中的很多活动已无法纳入传统的行政行为概念体系之下,而这些行政活动却具有法律规制的必要性。行政法学要实现对未形式化行政活动的规制,就需要借助于行政学对各类行政活动的描述所形成的稍显“粗糙”的初级概念特征,进而才可能开展更高层次的法学概念抽象作业。以民营化为例,以公私协力的形式完成行政任务,但是很难将民营化“对号入座”式地归为某一定型化的行政行为概念之下,此时行政法学就需要借助行政学对民营化的具体描述进行概念上的再抽象。正是缘于此,萨瓦斯的《民营化与公私部门的伙伴关系》得到了多次引用(15 次),⑪参见[美]E.S.萨瓦斯:《民营化与公私部门的伙伴关系》,周志忍译,中国人民大学出版社2002年版。而行政协议概念的生成则可视为对其凝练再抽象的直接结果。之所以有关政府工具、政策工具、规制工具等参考文献屡次在行政法学文章中出现,其根本原因即在于此。

另外,由于行政法上的行政行为具有片段化、节点式的特征,难以进行整体连贯式考察,因此,行政法学往往需要借助行政学上的过程性概念对不同阶段的行政行为进行贯通整合。以行政法学从行政学中引入“行政过程”概念为例,它的借用对传统行政法的制度与功能拓展具有重要的理论意义。过程性理念的引入,带给行政法学思维框架的体系转变,此时行政法学不再仅仅局限于行政主体与行政相对人的单向时空分析,而是由原来的法律分析方法转向法律分析和政治过程分析相结合。⑫参见王锡锌:《行政正当性需求的回归——中国新行政法概念的提出、逻辑与制度框架》,载《清华法学》2009年第2 期。

行政学上过程性概念的引入,在整合结果导向的行政行为的同时,也带来实定法上分析的困境。以行政学中的“行政决策”概念的引入为例,“将行政决策定位为行政过程中的一般性制度,可以解决以往对行政决策微观行为性质单一性判断所必然具有的不周延性进而难以在各个行政领域共同适用的问题”,⑬戴建华:《作为过程的行政决策——在一种新研究范式下的考察》,载《政法论坛》2012年第1 期。与其相关的《公共决策》也得到多次引用(9 次),⑭参见[美]詹姆斯·E.安德森:《公共决策》,唐亮译,华夏出版社1990年版。但是行政法学现有的概念群始终无法给其提供容身之所,强行将行政决策塞入行政行为体系,会带来学科逻辑体系上的混乱。⑮参见熊樟林:《重大行政决策概念证伪及其补正》,载《中国法学》2015年第3 期。如何处理这种矛盾,一直是行政法学比较棘手的问题。可以预见,如果将行政学中的行政执行、政策反馈等概念引入,也会面临同样的问题。

(三)研究视角上的平衡功能

行政学与行政法学由于具有不同的面向,其研究视角始终存在差异,但恰是这种差异给两者带来互补性。传统上,行政学研究除法律途径之外,还包括政治和管理途径,这三种研究途径一直处于一定的张力之中;在学科主导价值的追求上,行政学追求效率、效能,行政法学追求合法,因此行政学与行政法学两者之间也始终存在一定的张力。总体上,行政学能带给行政法学更加平衡的研究视角。

传统行政法学主要是面向司法的路径,以外部控权为主。“而行政学考察的侧面并不限于控制行政活动的规范。行政学考察的与其说是法律行为,不如说更多的是行政的事实行为……行政学重视预算这一规范所具有的控制功能,也重视没有法规性质的行政规则的控制功能。”⑯[日]西尾胜:《行政学》,毛桂荣译,中国人民大学出版社2006年版,第43~44 页。行政法学希望通过行政自制来更好地实现控权目的。由于行政学在行政自制研究上有较为充足的知识积累,行政法学在行政自制的研究中自然会引用较多的行政学文献。以《论行政自由裁量权的内部控制》一文为例,⑰参见崔卓兰、刘福元:《论行政自由裁量权的内部控制》,载《中国法学》2009年第4 期。其行政学参考文献达到15 篇,占比达30.6%;以《行政自制的可能性分析》一文为例,⑱参见崔卓兰、刘福元:《行政自制的可能性分析》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2009年第6 期。其行政学参考文献达到19 篇,占比达73.1%。行政自制的强调,改变了以往过分倚重司法的传统控权模式,在控权方式上更加全面、多元与平衡。

行政学对行政法学“平衡”功能的另一个体现就是行政效能观念的引入。传统上,行政法学聚焦于行政行为的合法性,行政学聚焦于行政行为的合目的性(效率、效能)。伴随着行政法学的发展,行政法学单纯追求行政行为的形式合法,已不能满足当前行政实践的要求。行政行为不仅要满足合法的要求,更要追求行政效能的提高。与注重规范分析的传统行政法相比,新行政法不仅要评价一个已经作出的行政行为的合法性,还要评估行政行为的合目的性。⑲参见郑春燕:《转型政府与行政法治》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2021年第1期;向淼、郁建兴:《法治行政:中国公共行政学的法律路径——一项新的研究议程》,载《公共管理学报》2021年第4 期。行政法学在控制行政权力之外,还肩负着保障行政权力的责任,以更好地推动行政任务的实现,在合法性与合目的性之间维持“微妙”的均衡。正如沈岿教授所强调的,“行政法学若仍然固守必须与行政(管理)学划清界限的窠臼,仍然坚持效能(效率)为行政管理原则而非行政法学原则,就无法具备公法理论应有的历史性、经验性、解释性和批判性等优良品质”。⑳沈岿:《论行政法上的效能原则》,载《清华法学》2019年第4 期。另外,行政法学也开始关注行政伦理的治理作用。弗雷德里克森的《公共行政的精神》和库珀的《行政伦理学》在行政法学研究中得到了多次引用(分别为12次、7 次)即是例证。㉑参见[美]乔治·弗里德里克森:《公共行政的精神》,张成福等译,中国人民大学出版社2003年版;[美]特里·L.库珀:《行政伦理学:实现行政责任的途径》,张秀琴译,中国人民大学出版社2001年版。现代公共治理理念越来越重视软法的重要价值,可以预见行政伦理视角将在行政法研究中受到更多的重视。

从根本上说,无论是背景上的描述解释功能,还是概念上的前置整合功能,抑或是研究视角上的平衡功能,其实都是一种“补充”功能,三种功能之间存在交叉,但是其侧重点却有所不同。背景上的描述解释功能更多地着眼于行政事实,为行政法学理解行政实务提供常识性知识基础;概念上的前置整合功能更强调借助行政学概念来发展和完善法教义学概念的模糊作用;研究视角上的平衡功能实质是行政学促进行政法学在规范主义与功能主义之间维持均衡结构上所发挥的作用。行政学对于行政法学的基础性功能即主要体现在上述三个方面,这或许也为行政法研究自觉树立更加立体的思维方式提供了一种可能的思考路径。

三、法教义学与学科属性差异非嵌入困境之主因

尽管从特定领域看,行政学对于行政法学的基础性功能得以发掘与证实,但根据文献引用的数据统计,整体上看,行政知识嵌入行政法学的现状并不理想。虽然法教义学本身的封闭性确实在一定程度上带来嵌入路径上的困境,然而从根本上深究,体系化的嵌入接口缺失以及行政学学术地位“式微”或为根源。

(一)嵌入接口缺失导致难以实现体系化对接

在对待法学以外知识的嵌入上,法教义学始终扮演着“微妙”的角色。一方面,尽管近些年法教义学受到激烈批判,甚至在大陆法系的德国对其持负面看法的学者也逐渐增多,㉒德国波鸿鲁尔大学曾在2017年就法学教育发布过改革的草案,该草案几乎没有对法教义学的正面看法。参见Professorium der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universitä Bochum,Erklärung zur Reform der Juristenausbildung,ZDRW 2017,90ff.但法教义学本身的体系化价值不应被遮盖。行政法教义学之本质在于将个案体系化地归类于个别规则之下(以及该规则背后之原则),是以行政行为为基础的封闭范畴。自奥托·迈耶将德国行政法总论“以法学方法——而有别于公共管理——为基础,循线民法总则为考量、显现高度抽象性、不无侧重干涉行政”以来,㉓参见翁岳生:《行政法》,中国法制出版社2009年版,第92 页。行政法教义学一直从事着体系化的编成,而这种体系化的编成在提升行政法学作为概念法学知识纯度的同时,也带来了体系上的封闭。由此,也自然在某种程度上导致科际整合上的隔阂。

不过,伴随着关于法教义学方法论层面的争论日益达成和解,时至今日,恐怕没有人会反对法教义学与社科法学合作的必要性。另一方面,随着对法教义学理解的深入,关于法教义学排斥事实的误解已逐渐得到澄清。在法教义学的认识上,“所谓‘法释义学只重视概念堆砌’‘法释义学漠视社会现实’等说法,都是对法释义学的严重误解,也是一种不能确实把握法释义学真正意涵的表现”。㉔黄舒芃:《变迁社会中的法学方法》,台北,元照出版公司2009年版,第3 页。法教义学已经不再局限于法律秩序的形式理由,也开始将一些社会学、历史学、经济学的实质理由纳入考量之中,这就为社科法学与教义法学的合作提供了可能。㉕参见宋旭光:《面对社科法学挑战的法教义学——西方经验与中国问题》,载《环球法律评论》2015年第6 期。因此,在行政法学的知识生产上,法教义学并不构成行政法学与行政学之间交叉融合发展的主要阻碍。

然而,在这一问题上,内心的冲动和现实的考量却充满着矛盾。虽然,行政法学以外的知识有利于横向地解决法律问题并扩充法学上的反射知识,并改变论证的方式,㉖[德]沃尔夫冈·霍夫曼-印:《行政法中的“法学外”知识、日常理论与启示学》,李剑译,载《公法研究》2017年第2 期。可是,“从其他学科引进方法来开拓本学科的视野,这也存在一种危险,会危及法学作为一个独立学科的根基,会使人们对法学或行政法学专业的信心受到挫折”。㉗高秦伟:《反思行政法学的教义立场与方法论学说——阅读〈德国公法史(1800—1914):国家法学说和行政学〉之后》,载《政法论坛》2008年第2 期。行政知识的大量引入,“意味着规范主义进路在行政法学与行政管理学/公共管理学之间的区分又进一步模糊化了”。㉘《中外法学》编辑部:《中国行政法学发展评价(2010—2011)——基于期刊论文的分析》,载《中外法学》2013年第4 期。法学研究的作用,究竟在于释义学地形塑法律规则与制度,还是关注法律作为社会治理的工具特性,发展促进法律实效性的条件?行政法学者似乎又陷入了两难的境地。㉙郑春燕:《行政任务取向的行政法学变革》,载《法学研究》2012年第4 期。

行政学者崇尚技术理性,法律工具主义倾向明显,往往将行政法作为公共行政的治理工具,而这在行政法研究中恰被视为行政知识嵌入所面对的“阿喀琉斯之踵”。对于行政法教义学而言,不在于是否应该引入行政学理论和方法进行知识改造,而在于如何寻找到最佳的嵌入接口来平衡行政法的价值特性和工具特性。尽管当前法教义学的功能主义取向已经为学科之间科际整合提供了窗口,但是正如有学者指出的那样,我们必须反思其他学科的研究成果是否能被法学所吸纳以及该如何吸纳,㉚张嘉尹:《宪法之“科际整合”研究的意义与可能性——一个方法论的反思》,载台北《世新法学》2010年第3 卷第2 期。换言之,这种学科交叉的研究应通过何种方式实现“规范上的封闭、知识上的开放”。㉛李忠夏:《宪法教义学反思:一个社会系统理论的视角》,载《法学研究》2015年第6 期。尽管成本收益分析、专业技术知识等在行政法学,包括行政法教义学上能够贡献一定的智力支持,但是这种零散状、碎片式的嵌入,难以进行系统化对接,行政学对于行政法学的改造功能难以得到有效发挥,行政法学自身提出问题和解决问题的能力受到很大限制。体系化嵌入接口的缺失成为行政知识嵌入行政法学面对的主要障碍。

(二)行政学学术地位“式微”削弱嵌入内在驱动力

当前,行政法学由面向“司法”进路转向面向“行政”进路的趋势已然很明显,这种转向意味着公共行政内部视角在行政法(学)中地位的提高。从前文的文献引用分析中,我们可以发现,在面向“行政”进路的行政法研究中行政学文献的引用频率较高。然而,行政法学界对行政学却始终抱有成见。尽管在当前的研究中行政法学者普遍承认公共行政变迁对行政法的影响,也尝试吸纳行政知识嵌入行政法学,但在对待行政学的态度上却显得比较冷漠。客观地讲,行政法学界出于维护行政法学独立学术品格的担忧是有必要的,但是本应联系紧密的学科之间存在较深的隔阂和误解却也让人迷茫。

传统上,行政法学属于法学学科,行政学属于管理学科,两者学科属性差异似乎很明显。行政学以提升行政效率、效能为学科目标,行政法学主要研究行政行为的合法性问题。诚然,正义是法律的核心价值,作为部门法学的行政法学其首要价值亦是追求正义。然而,伴随着福利国家的到来以及给付行政的发展,在行政行为的评价上,不仅要求行政行为合法,而且要求行政行为正当、正确。效率、效能等价值在行政法学中日益凸显。与此同时,行政学经过百余年的发展,效率、效能、产出等核心价值在得到彰显的同时,正与公平、正义、参与等民主理念相结合,促使良善治理的形成。威尔逊于1887年在《行政学研究》中曾指出,“公共行政就是公法明细而系统的执行活动”。㉜See Woodrow Wilson,“The Study of Administration”,Political Science Quarterly 2,1887,p.197-222.虽然公共行政的法律路径一度失语,但是经过罗尔、斯派塞、特里、纽博尔德、罗森布鲁姆等一大批公共行政宪法学派学者的努力,法律的价值在公共行政学中重新得到重视。㉝See John A.Rohr,To Run a Constitution:The Legitimacy of the Administrative State,Kansas,University Press of Kansas,1986,p.1-214;Stephanie Newbold & David H.Rosenbloom,The Constitutional School of American Public Administratio n,Oxfordshire,Routledge,2017,p.1-36.由此可以看出,效率效能与公平正义在当前行政学和行政法学的价值追求中逐渐趋向平衡和统一。

然而,相同的研究对象、趋同的价值理念并未换来学科间紧密而真诚的合作。以往,提及这个问题,我们总是归因于学科属性不同所带来的方法论上的差异。可是,方法论上的差异究竟在行政知识嵌入行政法学的困境中扮演着什么样的角色呢?或者说方法论上的差异是不是阻却嵌入的关键要素呢?以法律经济学观之,由于经济学在社会科学领域强大的学术影响力,在法律的经济分析上经济学得到了很好的演绎。相比之下,行政学的学术影响力就相形见绌。在行政学百余年的发展历程中,学术性危机和存在性危机始终没有间断。㉞See Norma M.Riccucci,Public Administration:Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge.Washington,Georgetown University Press,2010,p.25-27;Ion Georgiou,“Seeing the Forest for the Trees:An atlas of the Politics-administration Dichotomy”,Public Administration Review 74:2,2014,p.156-175.学科危机的背后,反映的实质是公共行政学本身理论的匮乏:公共行政学过度依赖其他学科的理论,自身核心理论的营造用“乏善可陈”来形容也不为过。㉟See Rebecca Nesbit et al.,“Wrestling with intellectual diversity in public administration:Avoiding Disconnectedness and Fragmentation While Seeking Rigor,Depth,and Relevance”,Journal of Public Administration Research and Theory 21:S1,2011,p.13-28.迄今为止,在这百余年的发展中行政学内生了哪些富有洞见而又能辐射其他学科的学术思想或者理论呢?很遗憾,这个问题可能会将行政学界带入集体性失语。公共选择理论、博弈论以及制度变迁理论等这些在行政学研究中运用娴熟的理论,其实都是源于经济学的贡献。更为棘手的问题是,作为事实科学的行政学还要面对另一“窘迫”的现实——与现实的脱节㊱See Christopher Pollitt,“Public Administration Research Since 1980:Slipping Away from the Real World?”,International Journal of Public Sector Management 30:7,2017,p.555-565.以及问题解决能力的局限。㊲See Hae-Ok Pyun and Claire Edey Gamassou,“Looking for Public Administration Theories?”,Public Organization Review18:2,2018,p.245-261.身份危机的存在,导致即便在行政学发达的美国,其学术成果在嵌入不受法教义学拘束的行政法的过程中依然存在“鸿沟”。

中国公共行政学本土化研究尚未能构建中国公共行政学完整的话语体系,对中国公共行政实际问题的产生以及运作机制未能作出自洽而有力度的理论阐释,以至于行政学界也要进行自我拷问——公共管理学是否有足够的力量向其他学科领域输出公共管理理论与知识?㊳参见颜昌武、张立伟、马亮:《公共管理学是一门借来的学科吗?》,载《上海行政学院学报》2020年第6 期。与此同时,学科边界的模糊,迫使行政学界不间断调整自身的研究范围,明确什么是行政学研究的大问题和真问题,随之而来的后果就是学科间对话和知识传承的困境。尽管行政学从教材编排到专业期刊都将行政法甚至行政诉讼法纳入其研究范畴,但是由于未能发掘出行政学对于行政法学的独特贡献,自然就难以获得行政法学界的认同。行政学者对于中国行政实际运作的了解并不优于与行政立法和执法联系更为紧密的行政法学者。行政学从社会科学边缘走向核心,还有太多的工作需要去完成,学术地位“式微”无形之中造成了行政知识嵌入行政法学的内在动力不足。

四、行政过程论与政府规制论之不足

法教义学与学科属性差异并非导致嵌入困境之主因得到证实后,接下来要面对的问题便是:如果暂且抛下固有的成见和偏见,行政知识该如何嵌入大陆法系式的行政法学呢?众所周知,美国的行政法学中并不存在德日式的行政行为体系,其交叉学科知识和理论的运用也比较灵活,“相比欧陆国家的行政法,英美国家的公法更适合于回应新公共管理并存活下去”。㊴[新西兰]迈克尔·塔格特编:《行政法的范围》,金自宁译,钟瑞华校,中国人民大学出版社2006年版,第143 页。正是基于此,有学者认为,美国的行政学和行政法学的融合并无借鉴意义,因为其“欠缺开拓大陆法系传统意义上所说的‘法教义学’或者‘法学(法律科学)’的条件和必要性”。㊵黄舒芃:《变迁社会中的法学方法》,台北,元照出版公司2009年版,第188 页。然而,即便如此,面对行政法学日益“孤立化”的现实,大陆法系行政法学依然转向英美行政学寻求知识改良,行政过程论和政府规制论的引入就是例证。

(一)行政过程论:虽作形式补救但理论体系不成熟

自以“行政行为”作为阿基米德支点构建行政法体系以来,对行政现实只做静态、节点式地考察的弊端就广受诟病,行政过程论正是基于修补该漏洞而提出。不过,行政过程论并非行政法学内生,而是受政治学和行政学的启发作出的学术借鉴。20 世纪中期以前的政治学研究,主要也是采用的制度静态分析,但是伴随着政府干预主义的发展以及行政国家的到来,政府过程更加复杂化,这种单纯的法条推理和规则解释已经难以解决现实问题,书斋式的政府学已难以指导政府实践。与此同时,20 世纪50~60年代行为主义社会科学的研究范式得到广泛认同。因此,以拉斯韦尔、戴维·杜鲁门、阿尔蒙德为代表的政治学者于是开始转向政府过程,㊶[美]哈罗德·D.拉斯韦尔:《政治学:谁得到什么?何时和如何得到?》,杨昌裕译,商务印书馆2009年版,第19~76 页;[美]杜鲁门:《政治过程:政治利益与公共舆论》,陈尧译,天津人民出版社2005年版,第231~248 页;[美]加布里埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,东方出版社2007年版。广泛采用现代科学的经验性研究方法,对政府的实际运作状态进行考察,理论指导现实的能力得到很大提高,“政府过程论”因此成为现代政府研究的重要方法。以远藤博也、盐野宏等为代表的日本行政法学者敏锐捕捉到这一学术进展,将“政府过程论”引入行政法学。

“政府过程论”是一种“大政府”的过程框架,力图展示立法、行政、司法以及各政治实体的利益博弈过程。行政法学对其进行了限缩性改造,针对行政机关的行政行为,尝试通过“行政过程”对行政行为进行全局性动态式考察。行政过程概念的导入,“可以弥补行政行为概念的不足,对于构建适合于现代行政法学的理论体系和对现实行政过程进行法律规范具有重要的理论和现实意义”。㊷江利红:《论行政法学中“行政过程”概念的导入——从“行政行为”到“行政过程”》,载《政治与法律》2012年第3 期。以行政黑名单制度为例,基于行政过程论视角可以对其不同阶段的准备行为、具体行政行为、内部行政行为、行政事实行为等进行全方位流程式考察。㊸参见范伟:《行政黑名单制度的法律属性及其控制——基于行政过程论视角的分析》,载《政治与法律》2018年第9 期。正是基于行政过程对行政行为动态整体考察的优势,盐野宏、大桥洋一等所倡导的行政过程论成为当前日本行政法学界的主要流派。

然而,行政过程论也面对着理论和实务中的巨大挑战。首先,行政过程论自身理论体系不自洽。“各学者都提倡以全面、动态的思维方式考察现代公共行政过程中的法律现象,并都将自己的观点冠以‘行政过程论’之名,但各行政过程论者之间的观点并不一致。由于各行政过程论者研究的侧重点不同,各种观点之间缺乏整合性甚至相互矛盾。”㊹江利红:《以行政过程为中心重构行政法学理论体系》,载《法学》2012年第3 期。其次,所预设的将行政行为进行节点与整体相结合的考察目的未能实现。行政过程论目的在于整合静态、节点式的行政行为,将复数式的行政行为纳入整个行政过程进行全局式考察,但该方案却未能克服原有弊端,反而产生新的节点和整体割裂的问题。以盐野宏为代表的行政过程论,“并不是利用制度去描述全部行政活动,而是用制度与行为分别描述不同的行动活动,因而在此方案中,用共通制度去描述无法用行为形式描述的行政活动,但制度与行为是排斥关系”,㊺黄宇骁:《行政法学总论阿基米德支点的选择》,载《法制与社会发展》2019年第6 期。行政行为的节点和整体依然处于割裂的状态。最后,行政过程论在司法实践上面临法律适用的难题。“行政过程论者主张应考虑‘整体行政过程’,但在现实之行政过程中,至如何程度?以何为基准?等问题,均语焉不详,从现实法解释方法论角度,几乎不具有任何意义,甚至可能带来理论上的混乱。”㊻陈春生:《行政法之学理与体系》(第2 册),台北,元照出版公司2007年版,第284 页。因此,正如有学者指出,“行政过程论方案实际上仅仅是对经典行政行为形式方案进行‘小修小补’的改良版,并非一个完整的替代方案”。㊼黄宇骁:《行政法学总论阿基米德支点的选择》,载《法制与社会发展》2019年第6 期。从行政法教义学的角度看,行政过程论并不能为法教义学的发展提供切实的补充或者新方案,反而增加了法教义学的体系负担。正是因为行政过程作为方法论上的路向值得肯定,而承担理论建构的方法则显得空洞,德国行政法学虽然也从行政过程视角出发考察行政行为,却尝试作出以行政法律关系作为阿基米德支点建构行政法体系的努力。

若从行政学或者政治学的角度观之,行政过程论自引入行政法学肩负对行政行为进行整合贯通的重任,其对于行政法学方法改良的学术使命即已完成,无法再为行政法学的发展注入更多的养分。特别是,政府过程学说经过拉斯韦尔、戴伊等政策科学家的努力,已经深度融入公共政策分析之中,单独作为一种体系化理论未能获得进一步的发展。行政过程论的引入,虽然解了行政法学的一时之围,但学科间后续的合作上则显得后劲不足。一言以蔽之,行政过程论作为行政法上的一种新理念应该得到倡导,但是作为行政学嵌入行政法学的整体路径很可能已经面临知识枯竭。

(二)政府规制论:提高行政法解决社会问题能力但视野偏狭

严格来讲,政府规制理论并不是行政学的理论创见,而是发轫于20 世纪60~70年代的美国经济学。由于政府规制本质上是一种问题导向的政策分析理论,因此与行政学的分支学科——政策科学存在很大程度的暗合,特别是政策科学中的政策工具与规制理论中的规制工具呈现高度的重叠性。如今,规制理论已经成为一门综合学科,“当我们谈及规制属于何种学科时,恐怕很难将其归为行政法学、经济法学、经济学或公共管理学麾下的任何一个学科。规制是跨学科和交叉学科的属性,‘处于不同学科和方法论之间的边界线上’”。㊽胡敏洁:《从“规制治理”到“规制国”》,载《检察日报》2018年11月6日,第3 版。正是综合交叉的特性,促使规制理论获得空前发展,对真实世界行政过程有着超强的解释力,由此作为一种强有力的分析工具被引入行政法学。如果说行政过程论着眼解决行政行为静态、片段式的困境,那么政府规制理论则走得更远,不仅考察行政过程中动态、整体的行政行为,而且研究如何选择规制工具更好地实现规制目标。因此,部分行政法学者开始尝试将已在英美(主要是美国)行政法占据方法论主导地位的政府规制理论导入大陆法系行政法学,对其进行整体式改造。

然而,规制理论并非那么完美。一方面,规制理论的功能主义倾向明显,很可能会遮盖甚至阻碍法教义学的发展。规制理论着眼于各类社会问题的解决,以行政目的为导向,这就为信息社会、风险社会、民营化等背景概念导入行政法学,与行政学衔接提供了接口。此时,“行政的手段、目的与沟通基础在个别的课题上一下子即可轻易描绘出来。同时规制的必要性也比较容易分析,也可以还原到必要的法律规制根据……然而相反地,这种从具体课题出发的方法,如果就把它当作行政法改革的替代的话,便大有问题”。㊾程明修:《行政行为形式选择自由——以公私协力行为为例》,载台北《月旦法学》2005年第120 期。功能主义发展的另一个极端就是行政法学有可能遁入行政学而无法自拔,此时“政府管制之下的新行政法也就变成了行政学、社会学,目前由一些行政法学者撰写的政府管制论文已经有了这种回到100年前行政学的征兆,也许他们还没有意识到”。㊿于立深:《概念法学和政府管制背景下的新行政法》,载《法学家》2009年第3 期。另一方面,规制理论有其固有局限性。正如有学者指出,“政府规制(包括社会学规制和经济性规制)只是政府行政任务中极为有限的部分。其本身在经济学、政府管制学派中有着严格的定义,而不能将所有政府行政任务都泛指为‘政府规制’。这是不严肃的”。51朱新力、唐明良:《行政法基础理论改革的基本图谱》,法律出版社2013年版,第3 页。规制只是行政法的一部分,除了规制之外,给付行政、信息行政、诱导行政等也是行政法的重要组成部分。尽管规制理论中也有激励性规制甚至不排除特定情况下的合作,但是其视角始终是“管理或制约”,尝试以规制理论来架构整个行政法体系还是显得有些偏狭。例如,在社会政策领域,规制理论由于其适用领域的天然局限性就不足以解释社会政策问题,同时由于中国国情的特殊性,使得任何一个领域的“规制”都可能会沦为一种政府的政策工具,未必会充分考量其原本的目的。厘清哪些可以借助规制理论分析,社会政策分析又与规制理论分析存在何种差异,有助于为社会政策的法律问题研究提供导引。52参见胡敏洁:《规制理论是否足以解释社会政策?》,载《清华法学》2016年第3 期。因此,原来尝试以政府规制理论构建“新行政法”的学者后来逐渐放弃了这一理论构想。53例如,原来主张用规制理论架构行政法学体系的朱新力教授等,后来主张以“合法性”与“最佳性”的二维分析结构作为分析框架和思想基础。参见朱新力、唐明良:《行政法基础理论改革的基本图谱》,法律出版社2013年版,第3~4 页。

综上所述,在行政知识嵌入行政法学的路径选择上,无论是行政过程论还是政府规制论都是有益的尝试,对于纾缓行政法困境和改良行政法体系都作出了对应的理论贡献。不过,行政过程论虽为整合片段式的行政行为能作形式上的补救,但理论成熟度不足。同时,行政过程只是行政学研究方法上的总体指向,并无获得学科式的体系化发展,行政法学与行政学学科间合作的紧密度和持续性难以获得进一步推进。政府规制论在大陆法系行政法学的导入,确实能够提高行政法解决社会问题的能力,但却存在视野偏狭以及侵蚀概念法学纯度的问题。规制工具只是政府工具或政策工具中的一部分,不能囊括所有的行政行为,在行政学与行政法学的体系对接上是存在缺陷的。

五、最佳嵌入路径:政策导向之行政法学的展开与限度

在行政知识嵌入行政法学的路径选择上,前述行政过程论和政府规制论都只是截取其中的一个面向展开,无法形成闭环,实现体系化对接。由此,问题即已呈现出来:行政学与行政法学在学科对接互动上存在一种体系化的路径吗?诚如有学者指出,“行政法学与行政学得共同讨论之理想图像(指导理念)、建制原则,或甚至进一步建立行政组织、行政行为、行政程序、行政控制(‘行政争讼法’为其中的一部分)等之实质指引”。54翁岳生:《行政法》(上册),中国法制出版社2009年版,第112 页。要实现这种体系化对接,就要求学科之间在内容体系上存在高度的交叉重叠以及互补性,且学科均已获得成熟发展,具有相互打通的可能性,而作为行政学重要分支学科的政策科学为行政法学与行政学的互动提供了可能的嵌入融合路径。

(一)关于“政策法学”误解的澄清

“法政策学”和“政策法学”在法学研究中并不是新鲜词,但是两者之间的差别却被忽视以致造成误解。法政策学,“顾名思义,它是有关法律制度设计的学问”55解亘:《法政策学——有关制度设计的学问》,载《环球法律评论》2005年第2 期。“无非就是在探讨政策与立法之间互动、互相影响关系”56陈铭祥:《立法政策——将政策转化为法律之理论与实践》,载台北《月旦法学杂志》2002年第86 期。,因此,我们可以说,法政策学是一门广义的立法学,是研究如何进行立法设计的学问。

政策法学与法政策学有交叉却不完全相同。政策法学起源于20 世纪40年代的政策科学。尽管如前文所述,行政学在自身发展中理论建树严重依赖其他学科,但是发端于政治学而后由政治学界和行政学界共同推进的政策科学,可能是目前为止这两门学科对社会科学最大的理论贡献。“政策科学(政策研究或政策分析)是‘二战’后首先在美国兴起的一个跨学科、综合性的新研究领域,它的出现被誉为当代西方社会科学发展过程中的一次‘科学革命’(德洛尔、里夫林语)、当代西方政治学的一次‘最重大的突破’(国际政治学会主席K.冯贝米语)以及‘当代公共行政学的最重要的发展’(罗迪语)。”57陈振明:《政策科学的“研究纲领”》,载《中国社会科学》1997年第4 期。政策科学带来社会科学研究范式的转变,法学研究受此影响,政策法学应运而生。由于政策科学的基本架构是由政策制定—政策执行—政策反馈等环节组成,与立法—执法—司法的法律运行过程基本一致,因此,以拉斯韦尔、麦克道格尔等为代表的政策科学家用同样的方法分析法律,政策法学派就此产生。58See Myres S.McDougal,“The Law School of the Future:From Legal Realism to Policy Science in the World Community”,The Yale Law Journal 56:8,1947,p.1345-1355;Harold D.Lasswell &Myres S.McDou gal,“Criteria for a Theory About Law”,Southern California Law Review 44:2,1971,p.362-394.如果说法政策学只是研究立法机制设计的话,那么政策法学的研究范围则拓展到了立法、执法、司法的整个过程。

然而,关于政策法学的误解可能还不止于此。一方面,在对政策法学的传统认识上,正如政策法学派的创始人拉斯韦尔和麦克道格尔所描述的那样,政策法学是以政策的视角和方法来研究法律,此时法律成为特定政策目标的工具,这就必然导致具有强烈法治信仰的法律人异常排斥所谓的“政策法学”。不过,面对外界的批判,政策法学派内部也开始发生分化,产生了理念学派和实证学派,经过两大学派的激烈交锋,最终诞生了“新公法学派”。59See William N.Eskridge &Gary Peller,“The New Public Law Movement:Moderation as a Postmodern Cultural Form”,Michigan Law Review 89:4,2011,p.707-791.与传统的政策法学相比,新公法学派更加注重实体正义,法律的应然面和实然面逐渐建立起勾连,政策法学的政策面向和法律面向之间的冲突得到了调和。例如,我们所熟知的斯图尔特教授就是新公法学派的代表。60参见[美]理查德·B.斯图尔特:《美国行政法的重构》,沈岿译,商务印书馆2011年版,第187~204 页。另一方面,如果放眼整个公共行政学,追求政治、管理和法律价值的平衡已经成为当前公共行政的一种趋势。特别是经过纽博尔德、罗森布鲁姆等行政学者的努力,法律的途径在公共行政研究的地位重新得到确认。61纽博尔德和罗森布鲁姆两位公共行政学者均重视从法律、政治与管理三种途径对公共行政相关课题开展综合研究。近年最新的研究成果见以下论文:Stephanie P.Newbold,“A Transformative Era:The Roberts Court,Constitutional Interpretation,and Public Administration”,Administration &Society 52:6,2020,p.862-889;David D.Rosenbloom et al.,“Madison's Ratchet:Ambition Counteracting Ambition and the Aggregation of Political,Managerial,and Legal Controls Over Federal Administration”,American Review of Public Administration 48:6,2018,p.495-505.因此,简单地认为政策法学就是纯粹的工具论,是不公允的。

(二)政策导向之行政法学的路径展开

近些年行政法学的研究,62参见陈爱娥:《行政行为形式—行政任务—行政调控——德国行政法总论改革的轨迹》,载台北《月旦法学》2005年第120 期;毛玮:《论行政法的建构性与规范性》,载《现代法学》2010年第3 期;沈岿:《监控者与管理者可否合一:行政法学体系转型的基础问题》,载《中国法学》2016年第1 期;王贵松:《作为利害调整法的行政法》,载《中国法学》2019年第2 期。特别是“新行政法”,最终的目标就是期望建立一种能够“兼容法解释功能与承担政策目的的制度设计功能的中国行政法学理论体系”。63朱芒:《中国行政法学的体系化困境及其突破方向》,载《清华法学》2015年第1 期。虽然行政法学与行政学疏离已久,但是,随着公共行政法律路径的再次觉醒,两者的整合与转型再次被重新审视。64参见廖义铭:《从理性到反思——行政学与行政法基本理论于后现代时期之整合与转型》,载《人文及社会科学集刊》2004年第16 卷第4 期;郁建兴、向淼:《从分离到整合:公共行政与法律间关系的理论演进与实践变迁》,载《中国行政管理》2016年第8 期。在两者的整合和转型中,行政学与行政法学都指向政策科学,希望通过政策分析与行政法的结合达到融合发展之目的,政策导向之行政法学也随之被提出。65参见高誓男:《由法释义学到政策导向之行政法学》,台北,元照出版有限公司2018年版。

政策导向之行政法学,顾名思义,是指以政策科学为分析视角,以兼顾法解释与政策调控为功能取向的行政法研究范式。“‘由法释义学到政策导向之行政法学’,不仅在理论上能够建立政策或法律规划拟订、执行及评估回馈的完整架构,方法上也可以整合政策(治)、管理及法律的研究途径,应用上更得以解决立法、执法与司法运作阶段分割支离的脱节问题,从而在理论与实务方面都具有可行及发展的极大空间,进而对于国内行政法学仍偏重主流释义学的情况也将有所补足周延。”66高誓男:《由法释义学到政策导向之行政法学》,载《中国行政评论》2016年第22 卷第3 期。政策在本质上是一种价值的权威性分配。因此,就方法论而言,政策导向之行政法学有利于将公共选择理论、博弈论、机制设计理论等导入行政法,能够将行政法“制定—适用—裁判”运行过程中的各个主体纳入观察范围,对各主体的行为动机进行法社会学分析,展现行政法运作的真实图景,从而“发展一种以人类行为理论为中心的社会科学的行政法学”;67包万超:《面向社会科学的行政法学》,载《中国法学》2010年第6 期。同时,政策分析以社会问题解决为目标导向,通过科学的机制设计,能够发挥行政法学的社会调控功能。

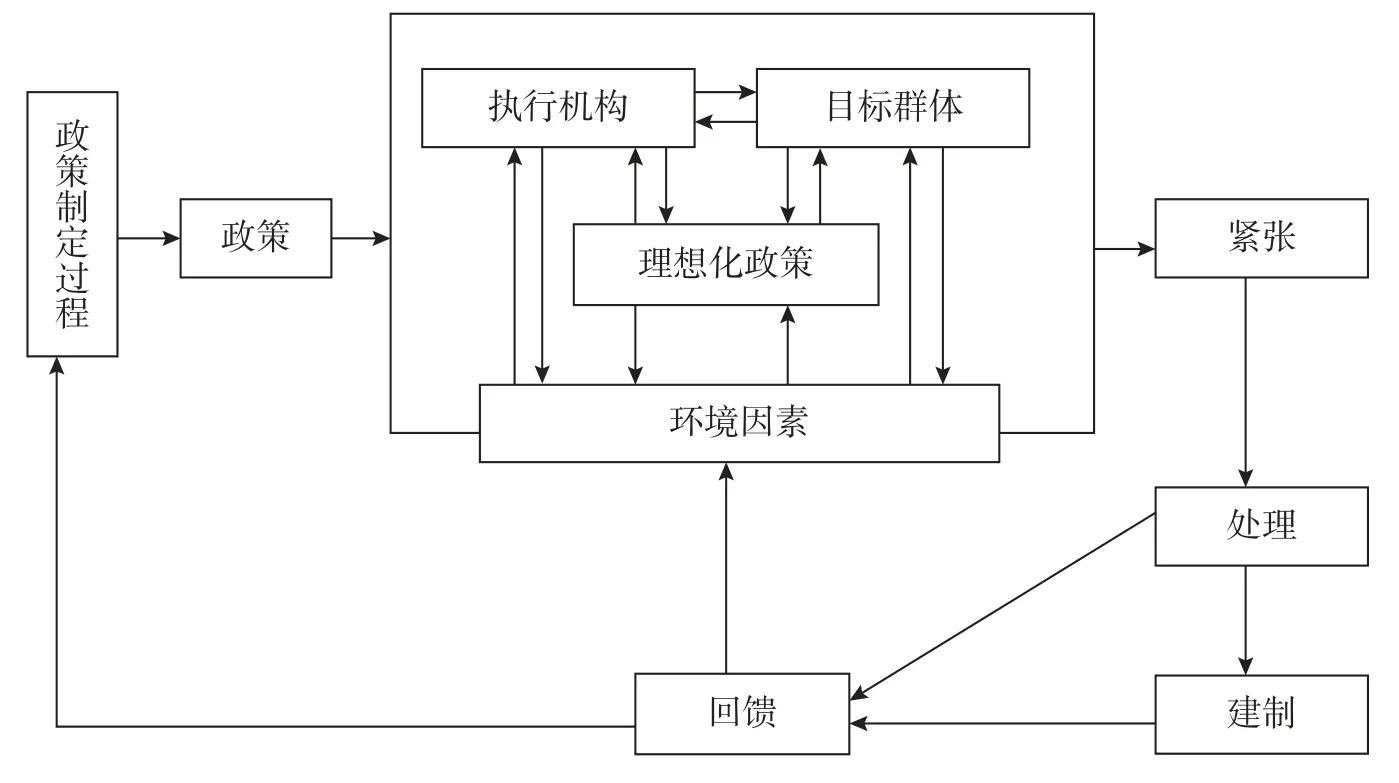

相较于行政过程论,政策科学已经形成相对完备的知识体系,并且发展成为整个社会科学领域具备较大影响力的基础性学科,政策导向的行政法学具备丰富的知识沉淀。相较于政府规制论,政策分析能够规避单一的规制视角,视野更为开阔,政策工具选择策略上更为灵活,政策导向的行政法学更加适应行政任务取向的行政法学变革。最为关键的是,由于在体系上能够与“立法—执法—司法”形成闭合区间,政策导向之行政法学在行政知识嵌入行政法学的路径中具有整体嵌套性。我们以政策分析的经典框架——史密斯政策执行模型为例作出说明(见图4)。史密斯认为,理想化的政策首先应该满足政策内容是否合法与妥当、政策规定是否具体与可行等条件,影响政策执行成败的关键在于负责政策执行的主体、受公共政策影响的政策对象的特性如何以及政策内外环境的优劣。政策发布后即在社会上产生一种“张力”,政策付诸实施以后,政策执行者和受政策影响者,就会感受到这种张力以及由此带来的冲突。如果对张力进行处理以后,运作顺畅,就实现某种制度化,由政策转变为固化的制度。68See Thomas B.Smith,“The Policy Implementation Process”,Policy Sciences 4:2,1973,p.197-209.由此可见,“政策制定—政策执行—政策反馈”与“立法—执法—司法”大致能够形成对应关系。

图4 T.B.史密斯政策执行模型

就具体的嵌入路径而言,大致可以沿着行政组织—行政行为—行政救济的行政法学学科体系进行对接。首先,在行政组织上,以行政任务为导向,凸显“任务—组织”之间的匹配性。传统行政组织法理论虽然解决了行政职权获得和责任归属问题,但在面对政府机构改革等现实问题时,在话语体系、分析工具等方面显得捉襟见肘。69参见贾圣真:《行政任务视角下的行政组织法学理革新》,载《浙江学刊》2019年第1 期。行政任务的引入,有利于充分利用行政组织学原理对行政组织的职能和结构进行优化设计,进而能够“从管理者角度对其进行类型化,阐明不同类型组织形态的价值、常见领域以及基本的法律规制(如公私法混合规制)”。70沈岿:《监控者与管理者可否合一:行政法学体系转型的基础问题》,载《中国法学》2016年第1 期。其次,在行政行为上,以政策工具作为补充,以弥补单纯行政行为(主要是公法行为)解决问题能力之不足。政策工具“重在行政活动的政策性、功能性分析,注重对行政实务中各种行之有效的手段和措施的整理、归类和制度化”。71鲁鹏宇:《法政策学初探——以行政法为参照系》,载《法商研究》2012年第4 期。由于政策工具以政策目标为导向,在行政手段的创新上具有传统行政法学上行政行为概念无法比拟的优势,众多为完成行政任务而创造出来的政策工具成为提炼行政行为概念的原始“资源库”。72刘星:《行政知识如何嵌入行政法教义学——以“行政行为”概念为切入点》,载《法律方法》2019年第28 卷第3 期。政策工具研究是政策科学的重要分支,关于政策工具的分类以及有效性研究已相对成熟,这为政策工具与行政行为的对接奠定了基础。最后,在行政救济上,不仅政策评估等所具有的行政自制功能可以作为传统司法控制手段的有效补充,而且能够为行政行为的综合评价提供丰富的分析方法。绩效评估的引入,特别是其中的成本效益分析,将使得在考察行政行为时,“不局限于法律上的效率与效益观念,而是全面研究行政的失误(行政的瑕疵)”。73[德]汉斯·J.沃尔夫、[德]奥托·巴霍夫、[德]罗尔夫·施托贝尔:《行政法》(第1 卷),高家伟译,商务印书馆2002年版,第99 页。成本收益原则是以行政效能为导向的公共行政学的首要分析原则,通过定量与定性分析、事实与价值分析,行政活动将得到综合评判,进而提高决策科学性,降低决策风险。74参见郑雅方:《论我国行政法上的成本收益分析原则:理论证成与适用展开》,载《中国法学》2020年第2 期。总之,政策导向之行政法学,由于具有整体嵌套式对接的优势,能够从政策与法律互动与融合的路径展开行政法问题研究,目前已经展现出其应用价值。75参见王东、汪磊:《政府购买养老服务制度中政策与法律的互动与融合——基于法政策学视角的分析》,载《四川师范大学学报(社会科学版)》2021年第6 期。

(三)政策导向之行政法学的嵌入限度

政策导向之行政法学的嵌入限度实质上关涉与行政法教义学矛盾的调和。肇始于政策科学的功能主义基因,政策导向之行政法学与行政法的建构性具有内在一致性,但是与行政法教义学的规范性要求却始终存在矛盾。行政法研究方法的创新仍然需要以法教义学为基础,“如果仅强调创新而不以实在法分析为逻辑前提、不以传统行政法学方法论为立足点的话,开放性将是无根基的开放性,将导致方法论的虚无以及本学科的虚无”。76高秦伟:《反思行政法学的教义立场与方法论学说——阅读〈德国公法史(1800—1914):国家法学说和行政学〉之后》,载《政法论坛》2008年第2 期。现阶段如果抛弃法教义学立场,我们所倡导的政策导向之行政法学将立刻全盘滑向行政学。因此,政策导向之行政法学的嵌入须立基于法教义学,寻求与行政法教义学的调和,弥补法教义学之缺陷。

首先,政策导向之行政法学可以在概念的凝练上贡献智力支持。法教义学是以概念、规则和原则等为基本要素的法律解释学,概念在法教义学中扮演着关键角色。自奥托·迈耶以“行政行为”构筑行政法学体系以来,为实现控权目的,行政行为的类型化就成为行政法学的主要任务。伴随着新的行政活动方式的涌现,行政行为的类型任务显得异常繁重。然而,按照萨维尼习惯法、学术法和法典法的传统阶段论,行政行为的类型化将是一个异常漫长的沉淀过程。如果坚持将行政行为作为行政法的阿基米德支点,那么围绕行政行为类型化的过程就是对行政实践中的政策工具进行筛选、甄别、归纳与抽象的过程。以传统行政法上的行政行为“行政许可”为例,其概念的形成过程即是对行政实践中的政策工具——特许、认可、核准、登记等方式的整理、归类与抽象过程。由于法教义的严苛化要求,行政法学对新生手段的关注具有一种天然的滞后性,在对新型行政手段的研究上,一般是行政专家先通过某类政策工具概念名称加以提炼,然后才进入行政法学的研究视野。“每一种政府工具都具有某种特征,使其可以得到识别”,77Lester M.Salamon,The Tools of Government:A Guide to the New Governance,Oxford,Oxford University Press,2002,p.19.这就意味着,政策工具研究往往能够起到“前置”作用,为某类行政活动方式纳入行政法规制提供初级概念定义。现行司法判例中,关于行政行为的扩充性解释往往就是行政活动中政策工具创新所带来的结果。因此,在概念的分类与抽象化过程中,政策导向之行政法学可以提供基础性条件支持。

其次,政策导向之行政法学可以弥补现有法教义学法律论证方法之不足。维持乃至巩固法教义学的主导地位仍是行政法学界的努力方向,毕竟“行政法释义学作为行政法学的核心内容,是行政法学者的安身立命之所在,也是行政法学与公共行政学、经济学、社会学等其他学科对话交流之‘资本’所系。中国行政法释义学体系的建构,仍应是中国行政法学研究的重点甚至重心所在,这一点不应因‘新行政法’的崛起而受到太大的冲击”。78李洪雷:《中国行政法(学)的发展趋势——兼评“新行政法”的兴起》,载《行政法学研究》2014年第1 期。因此,政策导向之行政法学也必须以法教义学为基础进行演绎。令人欣喜的是,诞生于政策法学的“政策论证”作为一种新的论证方法,相比传统三段论证的涵摄诠释的建构模型可能更为精密。79这种判断仅仅是基于笔者的观察和理解,仍有待进一步研究与探讨。政策分析者将信息(I)、限定词(Q)、主张(C)、根据(W)、支持(B)与反驳(R)作为基本要素予以勾勒,进而构建起将信息转化为政策主张所遵循的特有路线,形成政策论证的独特模式。目前,政策论证的模式包括来自权威、方法、归纳、分类、直觉、原因、符号、动机、类比、相似案例和伦理等11 种不同的推理方式,完全可以作为文义解释法、历史解释法、体系解释法、目的解释法、比较解释法等法律解释方法的有效补充,填补制定法的漏洞。特别需要提及的是,政策论证的解释所包含的准则,例如寻找词语、句子和整个论证的隐含意义,区别词语、句子或者论证的表面含义与其在争论者语境中的含义以及观察解释宽容准则等与法教义学存在内在一致性,这种论证方法以传统的法律解释学为基础,易为法律人所接受而转化为内在观点。80由于政策论证涉及内容较多,文中未能进一步展开。具体可参考:Dunn W,Public Policy Analysis:An Introduction,routledge,2012,p.338~380.已有学者尝试运用政策论证的模式进行观点解释。参见林子仪等:《宪法:权力分立》,台北,学林出版有限公司2003年版,第317 页。

最后,政策导向之行政法学可以建构以权利救济为基点的多层次统合分析路径。传统上,我们习惯于以请求权基础为核心的案例分析方法,纯粹从请求权基础的单一视角审视行政法案例,但这样会带来诸多缺失。案例中所呈现的当事人及主张的权利,并不能合理地呈现现实的状况,许多权利受侵害的利害关系人并没有提出诉讼。最为关键的是,案件中所关涉的利益,并不能在诉讼程序中作完整的呈现,许多涉及私权救济的背后是政策层面的问题,从当事人请求权的结构,根本无法探讨这些问题。81参见叶俊荣:《行政法案例分析与研究方法》,台北,三民书局1999年版,第41 页。质言之,司法判例只能解决个案中的权利义务问题,无法解决个案背后所反映的体制机制问题,而采用“权利与救济—制度与程序—政策与策略”多层次统合分析路径,可以很好地将行政法教义学个案微观分析与行政学的中观、宏观政策分析结合起来,有利于更好地理解规范与事实之间的相互关系。第一层级的分析,以传统行政法所关心的保障相对人权益或者防止行政权力滥用为出发点,特别着重当事人是否因行政主体的违法或者不当行使职权而受到损害,进而探究救济的可能性与途径。第二层级的分析,以当事人主张权利救济背后的相关制度与程序为出发点,超越个人权利救济的格局,从整体制度的内涵与程序,探究事件发展过程中各种权力部门的互动以及事件所以不断发生的背景原因,进而思考制度变革的方向。第三层级的分析,以超越制度层面的考量,探讨案件背后政治系统与民间部门的政策取向与策略思考。82参见叶俊荣:《行政法案例分析与研究方法》,台北,三民书局1999年版,第42~50 页。三层级的分析架构,由内到外,层层递进,打通了行政法学与行政学的学科壁垒。

综上所述,政策导向之行政法学的嵌入限度可以描述如下:以法教义学为同心圆的内环,以政策分析为同心圆的外环,分析方法采用由内环向外环延伸的解释模式,同时法教义学不间断从“外环”土壤中汲取养分,以完成概念的抽象任务,弥补传统法律解释方法之不足。由此,也就实现了“规范上的封闭、知识上的开放”。

六、结语

行政学对于行政法学的三重基础性功能在文献引用统计中得以被发现和证实,在某种程度上已经暗含了行政知识嵌入行政法学的方向指引。以行政法学对应急法治的研究为例,行政学对应急突发事件的类型划分为行政机关制定应急处理规则提供了基础性条件,在突发事件的处理方法上既要重视复议、诉讼等传统的行政法手段,也要关注协商谈判、投诉热线等更具弹性的政策工具,并通过预防、预警、应急处置等过程性概念来整合不同阶段的应急措施,将其中涉及的某些行为(例如约谈、违法信息公布等)纳入行政处罚、行政许可、行政征收、行政强制等行政行为概念体系之内进行行政法层面的探讨,在评价行政手段时,除合法性要求外,其在化解危机、维护稳定上的社会政策效果指标也应一并纳入考虑。上述研究进路正是政策导向之行政法学分析方法的体现。本文所倡导的政策导向之行政法学则是以更加体系化的方式展现行政知识嵌入行政法学的可行性,以及平衡行政法的规范性与建构性关系的可能性。

行文最后,仍有遗憾:行政知识为何物?作为一个前提的条件并没有在文中作透彻的阐释说明。行政知识不仅包括行政学所总结的行政理论,而且也包括行政实务经验。行政的范围有多广,行政知识的范围就有多广,难以对其进行精准的限定,因此,行政知识是一个模糊性概念。不过,对行政知识进行归类总结却很有必要,因为这能为行政知识更顺畅地嵌入行政法特别是部门行政法奠定基础。“嵌入”一词恰当地表达行政学对于行政法学的基本立场,行政知识对行政法学的补充性改造是以一种渗透的方式进入的。对于如何打通行政学与行政法学之间的关系,政策导向之行政法学下的嵌入路径只是促进两个学科间融合的一次尝试,旨在建立一种交叉研究的“学术自觉”。由于行政法的法学品格必须得到维护,因此,对行政法学而言,行政学始终只能提供外围性质的智力支持。然而,这种外围知识恰是行政法学亟须的养分。正是从这种意义上讲,行政法学未来的研究对行政法学者提出了更高的要求,即不仅要求成为行政法学家,在一定程度上还要成为熟悉行政知识的行政学家。