老年人和青年人的共情差异——积极与消极情绪的分离

庞芳芳 陈玮 苏英 官锐园,†

北京大学学报(自然科学版) 第59卷 第1期 2023年1月

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, Vol. 59, No. 1 (Jan. 2023)

10.13209/j.0479-8023.2022.099

国家科技基础性工作专项重点项目(2015FY111600)资助

2022-01-20;

2022-05-23

老年人和青年人的共情差异——积极与消极情绪的分离

庞芳芳1,2陈玮3苏英1官锐园1,†

1.北京大学医学人文学院医学心理学系, 北京 100191; 2. 中国消防救援学院政治工作系, 北京 102202; 3.厦门市仙岳医院心理科, 厦门 361012; †通信作者, E-mail: guanry@bjmu.edu.cn

结合自评问卷和行为任务两种测量方式, 比较老年人与青年人的共情差异。研究1采用人际反应指数量表(IRI), 以 280 名老年人和 304 名青年人为研究对象, 探究两个年龄组被试基于自评问卷的共情差异。研究 2 使用多维共情测试(MET), 以 71 名老年人和 74 名青年人为研究对象, 进一步比较两个年龄组被试基于行为任务的共情差异。研究结果显示: 1)与青年人相比, 无论是基于自评问卷还是行为任务, 老年人的认知共情均显著下降; 2)与青年人相比, 老年人对消极情绪的情绪共情显著下降, 但对积极情绪的情绪共情无显著变化; 3)老年人对积极情绪的情绪共情显著高于消极情绪, 青年人对这两种效价情绪的认知共情和情绪共情均无显著差异。结果表明, 从青年期到老年期, 对积极情绪和消极情绪的共情能力存在分离性的发展特征。

共情; 积极情绪; 消极情绪; 老年人; 青年人

共情是影响个体社会交往和人际关系的重要因素, 良好的共情能力可以帮助人们更好地感受到社会支持[1], 并能够促进个体的亲社会行为[2]。共情能力不良则可能导致人际沟通不畅、亲密关系疏离等现象[3], 进而引发孤独感和抑郁风险[4]。因此, 共情是个体一生发展中的重要能力。

研究者普遍认为共情主要包含认知成分和情绪成分[5–6], 这两种成分彼此独立, 又相互补充[7]。其中, 认知共情指采用他人的视角来理解他人的想法和感受[8], 例如观点采择、共情准确性、情绪识别和心理理论等[9]; 情绪共情指对他人情绪的共享或替代性体验[10], 例如共情关注、情绪感染和情绪唤醒等[9]。

在个体一生中, 共情不断地发展和变化。作为关键因素, 年龄对共情的影响因共情成分的不同而有所差异[11–12]。目前, 有关共情年龄差异的研究多集中在老年人与青年人的对比[13]。根据共情双过程发展理论的假设, 认知共情与情绪共情有不同的发展轨迹, 表现为与青年人相比, 老年人的认知共情有所下降, 但情绪共情有所上升[14]。然而, 既往研究结果并不完全支持这一假设。

关于老年人认知共情下降的假设已得到多方证实, 绝大多数研究使用自评问卷测量。例如, Bailey等[3]在澳大利亚人群、Beadle 等[4]在美国人群以及Sun 等[15]在中国人群中的研究结果均表明, 老年人的认知共情显著低于青年人。少数研究使用行为任务测量, 尽管实验范式不尽相同, 但研究结果也表明老年人的认知共情显著低于青年人[16–20]。

关于老年人情绪共情上升的假设尚无一致的研究结论, 既有研究结果之间差异较大, 甚至相互矛盾。从基于自评问卷的研究来看, Bailey 等[3,21]在澳大利亚人群、Beadle 等[22–23]先后在美国人群以及Ze 等[24]在德国人群中的研究结果均表明, 与青 年人相比, 老年人的情绪共情无显著变化; 然而, Chen 等[25]在中国人群中的研究结果显示, 老年人的情绪共情显著低于青年人。从基于行为任务的研究来看, 与青年人相比, 老年人的情绪共情无显著变化[22–23]; 另一些研究却发现, 老年人的情绪共情显著高于青年人[11,24,26]。

总体来说, 有关认知共情的研究结果比较一致, 即与青年人相比, 老年人的认知共情能力下降, 与共情双过程发展模型的假设一致。然而, 关于情绪共情的研究结果差异较大。不同研究中情绪共情测量结果差异较大的原因, 可能是未将情绪的诱发刺激区分为积极和消极两种情绪效价[13], 而对积极情绪和消极情绪的共情可能是两种相互独立的心理过程[27–29]。因此, 有必要在区分积极和消极两种情绪效价的前提下, 进一步比较老年人与青年人情绪共情方面的差异。

基于上述分析, 本研究选取目前应用最为广泛的人际反应指数量表(Interpersonal Reactivity Index, IRI)以及可以区分积极和消极情绪效价的多维共情测试(Multifaceted Empathy Test, MET)作为测评工具, 设计两个部分的研究, 分别从问卷自评和行为范式的角度, 考察老年人与青年人在共情能力方面的差异。

1 研究 1: 基于自评问卷的共情年龄差异比较

1.1 方法

1.1.1 被试

采用方便取样的方法, 在北京市海淀区某社区进行被试招募。其中, 老年组被试在北京市某高校社区老年活动中心招募, 青年组被试分别在某高校本科生和研究生的公选课上招募。在调查过程中, 由 6 名经过培训的心理学研究生进行问卷的发放与回收。采用匿名方式填写问卷, 问卷完成后, 赠予被试小礼物以示感谢。

共发放 611 份问卷, 有效回收 583 份, 有效回收率达 95.58%。其中, 老年组共 279 人, 102 名男性, 177 名女性, 年龄范围为 60~90 岁, 平均年龄69.62岁(SD=7.68); 青年组共 304 人, 110 名男性, 194 名女性, 年龄范围为 18~30 岁, 平均年龄 21.52 岁(SD =2.04)。本研究获得北京大学生物医学伦理委员会的批准(IRB00001052-18078)。

1.1.2 测量工具

采用人际反应指数量表(IRI)测量被试的共情能力。该量表最初由 Davis[30]编制, 共有 28 个条目, 4 个因子, 包括观点采择(PT)、想象(FS)、共情关注(EC)和个人忧伤(PD)。所有条目采用 5 点计分, 分数越高, 表明该维度反应越强烈, 共情能力越高。Davis 编制时, IRI 的 4 个维度内部一致性信度系数在 0.71~0.77 之间, 重测信度范围在 0.62~0.80 之间。戎幸等[31]在中国成年人群中的施测也表明, 该量表具有较好的信度和效度。

本研究根据 Davis[8]对观点采择(PT)和共情关注(EC)的定义, 并参照 O’Brien 等[32]、Beadle 等[23]和 Sun 等[15]的研究方法, 使用 IRI 量表中的观点采择(PT)和共情关注(EC)分量表作为认知共情和情绪共情的测量指标。在本研究中, 总量表的 Cron-bach’s=0.70, 观点采择(PT)分量表的 Cronbach’s=0.57, 共情关注(EC)分量表的 Cronbach’s=0.59。

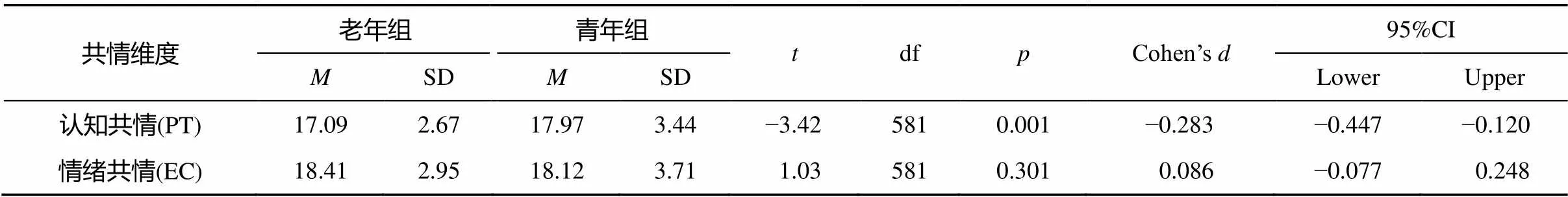

表1 老年组与青年组的自评共情(IRI)比较

1.1.3 统计处理

使用 Excel 录入数据, 采用 SPSS 26.0 对数据进行描述性统计、独立样本检验、相关分析和方差分析。使用 JASP 计算效应量和置信区间。

1.2 结果

1.2.1 老年人与青年人的自评共情比较

为探究老年组与青年组基于自评共情问卷的共情差异, 对两组被试的 IRI 量表得分进行独立样本检验。结果显示: 在认知共情维度上, 与青年组相比, 老年组得分显著下降(=−3.42,<0.001); 在情绪共情维度上, 老年组与青年组无显著差异(=1.03,= 0.301)。数据见表1。

由于老年组年龄跨度较大, 为了考察老年组年龄变化与共情的关系, 进一步对老年组组内年龄与认知共情(PT)和情绪共情(EC)之间的关系进行相关分析。结果显示, 老年组组内年龄与认知共情(PT)的相关性不显著(=0.004,=0.945), 与情绪共情(EC)的相关性也不显著(= −0.002,=0.974)。结果表明, 老年组被试的年龄差异与共情得分之间并不相关。

1.2.2 老年人与青年人自评共情的性别差异

为探究老年组与青年组被试在自评共情得分上是否存在性别差异, 对 IRI 量表的认知共情成分(PT)和情绪共情成分(EC)分别进行 2 (年龄组别)×2 (性别)的方差分析, 描述性统计数据见表 2。

方差分析显示如下结果。1)在认知共情(PT) 方面, 年龄组别的主效应显著[(3, 579) =12.46,< 0.001,η2=0.021], 进一步的事后检验(本文均使用Bonferroni 校正)结果显示, 老年组的认知共情得分显著低于青年组[() = −0.94,<0.001]; 性别的主效应不显著[(3, 579) = 2.83,= 0.093,η2= 0.005]; 年龄组别与性别的交互效应也不显著[(3, 579) = 0.79,= 0.374,η2= 0.001]。2)情绪共情(EC)方面, 性别的主效应显著[(3, 579) = 16.50,<0.001,η2= 0.028], 进一步的事后检验结果表明, 男性的情绪共情得分显著低于女性[M() = −1.16,<0.001]; 年龄组别的主效应不显著[(3, 579) = 0.64,= 0.424,η2= 0.001]; 年龄组别与性别的交互效应也不显著[(3, 579) = 0.68,= 0.412,η2= 0.001]。上述研究结果表明, 在认知共情(PT)方面, 老年组和青年组均不存在性别差异; 在情绪共情(EC)方面, 老年组和青年组存在性别差异, 表现为男性的情绪共情得分显著低于女性。

表2 不同年龄组别和性别的自评共情(IRI)的描述性统计

1.3 讨论

1.3.1 老年人与青年人的自评共情比较

研究 1 使用自评问卷 IRI 量表考察老年人与青年人的共情差异。研究结果表明, 首先, 老年组的认知共情显著低于青年组, 与以往大多数研究结果保持一致[3–4,13,16–18,21]; 其次, 老年组的情绪共情与青年组并无显著差异, 验证了既往的一些研究结果[3–4,21,23–24], 但与 Chen 等[25]和 Sun 等[15]对情绪共情的研究结果不一致。进一步比较本研究与 Chen等[25]和 Sun 等[15]的研究结果的差异, 主要发现两个方面的原因。首先, 上述两个研究的样本量较小, 总样本量在 43~124 之间, 易存在较大的抽样误差, 而本研究总样本量为 583 人, 相对来说可以适度减少取样抽样误差; 其次, 上述两个研究中, 青年组被试的年龄取样范围偏差较大, 可能造成结果的不一致。Chen 等[25]的研究中, 青年组的年龄范围为20~35 岁; Sun 等[15]的研究中, 青年组的年龄范围为17~20 岁; 本研究的青年组年龄范围为 18~30 岁, 相对来说, 本研究的青年组被试的年龄选取范围更具有代表性。综合来看, 本研究采用自评共情问卷的测量结果支持老年人认知共情下降、情绪共情无显著改变的结果。

1.3.2 老年人与青年人自评共情的性别差异

对老年组和青年组被试的 IRI 量表得分进行性别差异检验, 结果表明: 在认知共情(PT)方面, 两组被试之间没有显著的性别差异; 而在情绪共情(EC)方面存在性别差异, 表现为无论是老年组还是青年组, 男性得分均显著低于女性。本研究结果与一项共情性别差异的元分析研究结果[33]一致, 根据Eisenberg 等[34]的观点, 主观自评共情的性别差异可能源于女性具有更强的“期望效应”。具体地说, 在性别社会化过程中, 通常女性被更多地期望去关心和照顾他人, 因此女性自我评估的共情关注得分更高。

综上所述, 研究 1 通过自评问卷发现, 与青年人相比, 老年人的认知共情显著下降, 而情绪共情无显著变化。那么, 老年人和青年人基于行为任务的共情测量是否存在这一特点? 老年人和青年人对积极和消极情绪的共情是否表现一致? 针对这两个问题, 我们开展研究 2。

2 研究 2: 基于行为范式的共情年龄差异比较

2.1 方法

2.1.1 被试

使用 G*Power 3.1 进行样本量估算, 根据年龄组别×情绪效价的 2 (老年组 vs.青年组)×2 (积极vs.消极)混合实验设计。在 G*Power 软件中选择被试内–被试间交互效应的重复测量方差分析。设定中等效应量= 0.25, 指定=0.05(双尾), 1−=0.80, 被试内变量水平数=2, 被试间变量水平数=2, 计算得出总样本量最少为 34 人。

研究 2 中被试的招募采用自愿原则, 从研究1被试中招募。共招募被试 145 名, 其中老年组共 71人, 53 名女性, 18 名男性, 年龄范围为 60~89 岁, 平均年龄 70.07 岁(SD=7.59); 青年组 74 人, 52 名女性, 22 名男性, 年龄范围为 18~29 岁, 平均年龄 22.23 岁(SD=2.27)。

使用简易精神状态检查量表(Mini-Mental State Examination, MMSE), 对 145 名被试进行筛查, 结果显示所有被试的 MMSE 得分均在 26 分以上, 无认知障碍迹象。此外, 实验前采用正负性情绪量表(PANAS)评定所有被试的情绪状态, 结果表明两组被试的情绪状态无显著差异(>0.05)。收集数据之前, 请所有被试详细阅读本研究的知情同意书, 在确认自愿参加后签署知情同意书。完成实验后, 对所有被试进行简单的口头访谈, 以便确定其完全了解实验目的。

2.1.2 测量工具

研究 2 采用多维共情测试(MET), 该实验范式最早由 Dziobek 等[35]编制, Foell 等[36]将其修订为基于 E-Prime 呈现的英文版本。MET 可以同时测量认知共情和情绪共情, 并进一步区分积极和消极两种情绪效价。中文版多维共情测试修订自英文版, 并在中国人群中进行信效度检验, 总量表的 Cron-bach’s系数为 0.94, 重测相关系数(ICC)为0.88[37]。

中文版 MET 共包含 40 张情绪场景图片, 描绘不同性别、年龄、种族和社会经济地位的个体在不同生活场景中的面部表情和躯体动作。其中, 20 张图片为积极情绪, 另外 20 张为消极情绪。实验过程中, 所有图片均随机呈现两次, 一次用于评估认知共情, 一次用于评估情绪共情。认知共情部分, 要求被试从 4 个备选项中, 选择最符合图片中人物情绪的选项; 在情绪共情部分, 采用 1 (完全没有)~9 (非常强烈)的 Likert 评分, 要求被试评估对图片中人物情绪感同身受的强度。

MET 实验范式共包含 80 个图片试次, 分为 8个组段, 每个组段 10 个试次, 整个实验过程持续约10 分钟。其中, 4 个组段为认知共情任务, 另外 4 个组段为情绪共情任务, 两种任务穿插进行, 所有图片的呈现顺序均为完全随机, 以便减少刺激序列的潜在影响[37]。

2.1.3 数据处理

采用 E-studio 和 Excel 导出和整理 MET 数据, 使用 SPSS 26.0 进行描述性统计和方差分析。

2.2 结果

2.2.1 研究 1 和研究 2 基本人口学变量对比

对研究 1 和研究 2 的人口学变量进行卡方检验发现, 研究 1 和研究 2 的老年组人口学变量, 在性别、婚姻状况和受教育程度的分布上并无显著差异(2= 3.16,= 0.076;2= 1.61,= 0.658;2= 1.99,=0.738); 研究 1 和研究 2 的青年组人口学变量, 在性别、婚姻状况和受教育程度的分布上也均无显著差异(2= 1.09,= 0.296;2= 1.74,= 0.188;2= 0.04,= 0.851)。

2.2.2 老年人与青年人基于行为范式的共情比较

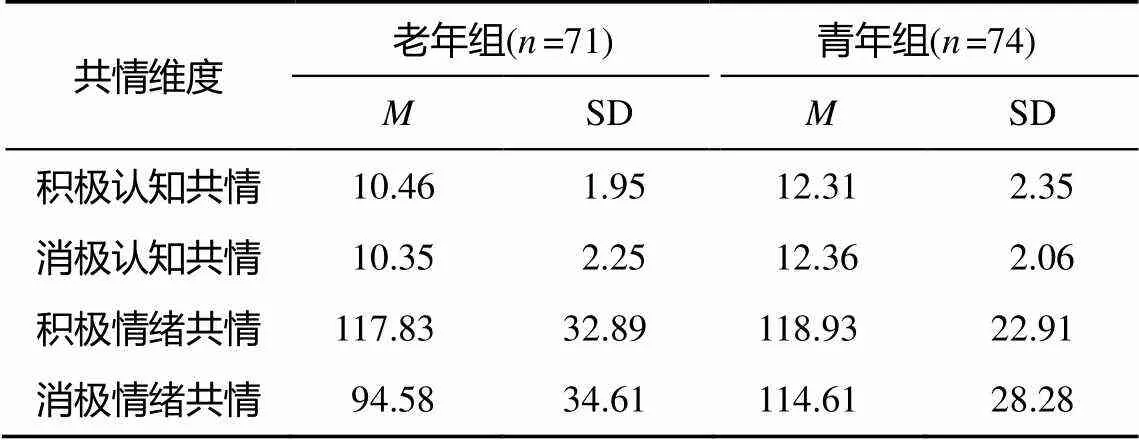

对两组被试的多维共情测试(MET)得分进行重复测量方差分析。其中, 情绪效价为被试内变量(积极 vs.消极), 年龄组别是为被试间变量(老年组vs.青年组)。描述性统计结果见表 3。

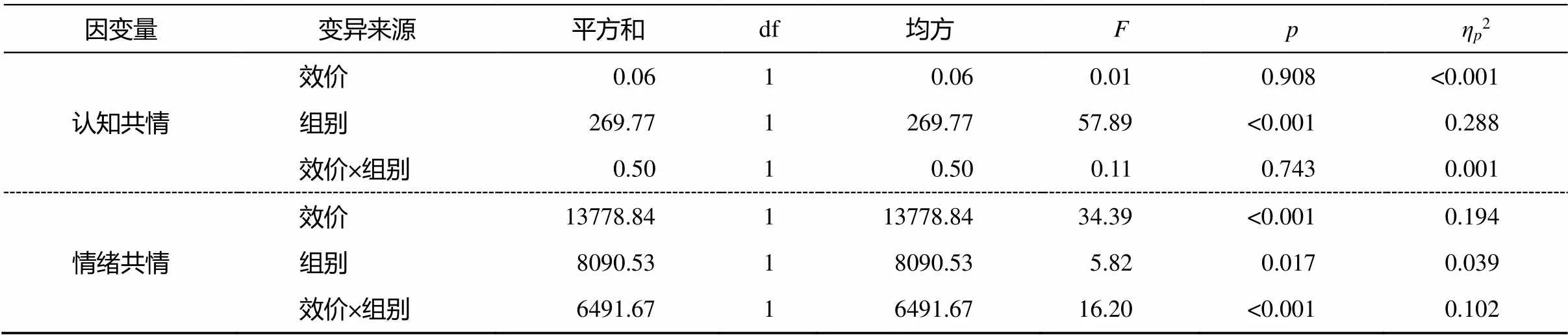

重复测量方差分析结果(表 4)显示, 对于认知共情维度来说, 年龄组别的主效应显著(=57.89,<0.001,η2=0.288), 进一步的事后检验结果表明, 老年组的认知共情显著低于青年组[()=−1.93,< 0.001]。但是, 情绪效价的主效应不显著(=0.01,>0.05,η2<0.001), 情绪效价与年龄组别的交互作用也不显著(=0.11,>0.05,η2=0.001)。

如表 4 所示, 对于情绪共情维度来说, 年龄组别的主效应显著(=5.82,<0.05,η2=0.039), 进一步的事后检验结果显示, 老年组的情绪共情显著低于青年组[() = −10.57,<0.05]。同时, 情绪效价的主效应显著(=34.39,<0.001,η2= 0.194), 进一步的事后检验显示, 积极情绪共情显著高于消极情绪共情[()=13.79,<0.001], 并且情绪效价与年龄组别的交互效应也显著(=16.20,<0.001,η2= 0.102)。

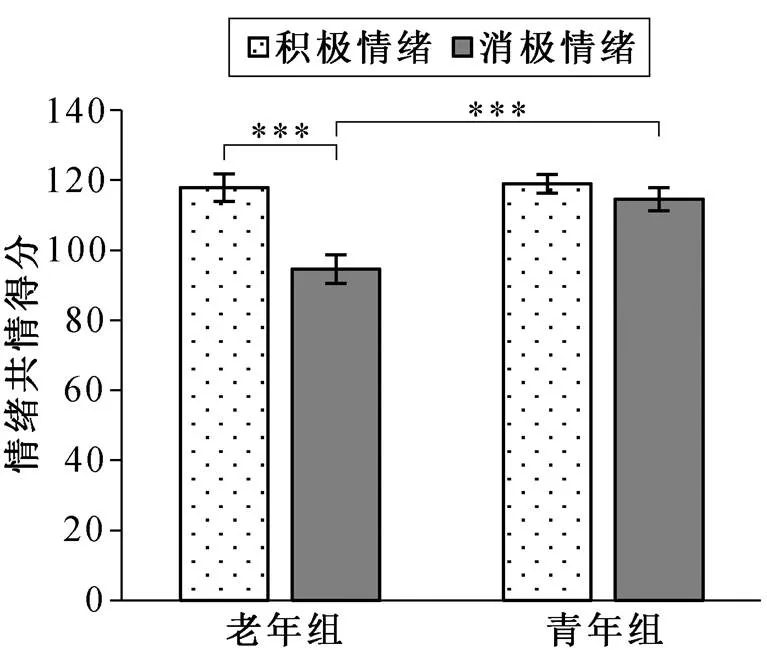

由于情绪共情维度中情绪效价与年龄组别的交互效应显著, 进一步做简单效应分析。结果显示, 在情绪效价方面, 老年组组内的积极情绪共情得分显著高于消极情绪共情[() = 23.25,<0.001], 而青年组组内这两种效价的情绪共情无显著差异[() = 4.32,>0.05]; 在年龄组别方面, 老年组的消极情绪共情显著低于青年组[() = −20.03,< 0.001], 但积极情绪共情上, 两组之间无显著差异[() = −1.10,>0.05]。交互作用如图 1 所示。

表3 老年组和青年组多维共情测试(MET)的描述性统计

2.2.3 老年人与青年人基于行为范式共情的性别差异

为进一步探究老年组与青年组被试基于行为范式共情方面的性别差异, 对多维共情测试各维度不同年龄组别的性别差异分别进行方差分析, 描述性统计数据列于表5。

方差分析结果如下。1)对积极认知共情来说, 年龄组别的主效应显著(=15.15,<0.001,η2= 0.097), 事后检验结果显示, 与青年组相比, 老年组的积极认知共情显著下降[()=−1.56,<0.001]; 性别的主效应不显著(=1.05,>0.05,η2=0.007); 年龄组别与性别之间的交互效应不显著(=2.88,>0.05,η2=0.020)。2)对消极认知共情来说, 年龄组别的主效应显著(=34.17,<0.001,η2=0.195), 事后检验结果显示, 与青年组相比, 老年组的消极认知共情也显著下降[() = −2.34,<0.001]; 性别的主效应不显著(= 0.08,>0.05,η2= 0.001); 年龄组别与性别之间的交互效应不显著(= 3.34,> 0.05,η2= 0.023)。3)对积极情绪共情来说, 年龄组别的主效应不显著(= 0.03,>0.05,η2<0.001), 性别的主效应不显著(= 0.92,>0.05,η2= 0.006), 年龄组别与性别之间的交互效应也不显著(= 0.61,>0.05,η2= 0.004)。4)对消极情绪共情来说, 年龄组别的主效应显著(= 12.24,<0.01,η2= 0.080), 事后检验结果显示, 与青年组相比, 老年组的消极情绪共情显著下降[() = −20.70,<0.01]; 性别的主效应不显著(= 0.21,>0.05,η2= 0.001); 年龄组别与性别之间的交互效应也不显著(=0.09,>0.05,η2= 0.001)。上述结果表明, 对于多维共情的 4 个维度, 不论是积极认知共情、消极认知共情、积极情绪共情、消极情绪共情来说, 老年组和青年组均不存在显著的性别差异。

表4 老年组和青年组多维共情测试(MET)的重复测量方差分析

*** p<0.001 (双尾检验)

表5 不同年龄组别、性别多维共情测试(MET)的描述性统计

2.3 讨论

2.3.1 老年人与青年人基于行为范式的共情比较

研究 2 使用情绪图片作为刺激的 MET 实验范式, 考察老年人与青年人的多维共情差异。结果表明, 在认知共情方面, 老年组的认知共情显著低于青年组, 进一步分析发现, 老年组对积极情绪和消极情绪的认知共情均显著低于青年组, 与研究 1 以及既往多数研究结果[3,15,17]一致。在情绪共情方面, 老年组对积极情绪的情绪共情与青年组无显著差异, 然而对消极情绪的情绪共情显著低于青年组。这一结果提示, 老年人的积极情绪共情和消极情绪共情存在分离性的发展特点, 表现为老年人对积极情绪共情水平维持程度较好, 而消极情绪共情水平下降明显。近年来发展心理学和社会神经科学方面研究也表明, 积极情绪和消极情绪的发展规律及激活脑区都存在差异[27–29], 提示积极情绪和消极情绪可能是两种独立的心理过程。这解释了既往情绪共情研究结果不一致的原因, 即有些共情研究未区分积极情绪共情与消极情绪共情, 造成研究结果的混淆。因此, 未来的共情研究中有必要进一步区分积极和消极两种情绪效价。

2.3.2 老年人在情绪共情中表现出积极偏向特征

本研究发现, 在情绪效价方面, 老年人对积极情绪的情绪共情水平显著高于消极情绪, 青年人对这两种情绪的情绪共情并无显著差异, 提示老年人在情绪共情中表现出对积极情绪的共情偏向, 这一结果与社会情绪选择理论的假设基本上一致。社会情绪选择理论认为, 随着年龄增长, 老年人会调整生命目标的层次结构, 从对知识和世界的探索转向优先考虑情绪目标, 为了获得情绪健康和幸福感会更加关注积极的情绪信息, 因此在情绪加工过程中表现出对积极信息的偏向[38]。值得注意的是, 在积极情绪共情方面, 老年人与青年人的差异并不显著, 提示老年人的积极情绪共情水平维持较好, 可能与老年人积极情绪共情的相关脑区功能良好有关。这一推论还需要未来结合 fMRI 技术进一步验证。

2.3.3 老年人与青年人基于行为范式共情的性别差异

本文研究结果显示, 老年人和青年人无论在认知共情还是情绪共情, 积极情绪还是消极情绪的共情方面, 均不存在性别差异, 这一结果与以往基于行为任务的共情研究结果[39–40]一致, 但与研究 1 以及既往基于自评问卷的共情研究结果[32]不同。研究结果的不一致可能存在两方面原因。一方面, 测量内容有所不同。自评问卷 IRI 量表考察的是个体主观意识到的特质性共情, 被试在填写问卷时容易受到社会期望效应影响, 研究 1 中女性自评的情绪共情得分显著高于男性, 可能源于女性在社会文化中更多地被鼓励表达情绪[33]。MET 考察的则是个体对图片中情绪的状态性共情, 被试在任务过程中即时性的反应不容易受到性别社会期望的影响。另一方面, 测量方式不同。自评问卷 IRI 量表主要通过文字阅读进行主观评价, 容易受到阅读理解能力和想象力的影响, 女性在这两方面更具优势[33]。MET 范式则直接通过对生活化的情绪场景图片进行共情任务反应, 更具有生态效度, 避免了性别差异的潜在影响。

3 总结与讨论

本研究采用自评问卷(IRI)与行为测量范式(MET)相结合的方式, 全面评估老年人与青年人的共情差异。

从认知共情来看, 无论是采用 IRI 量表还是MET 范式, 老年人的认知共情均显著低于青年人, 这一点与以往多数研究结果[3,41–43]一致, 也验证了共情双过程发展理论关于认知共情发展轨迹的假设, 即老年人的认知功能和执行功能的衰退, 可能导致认知共情下降[42,44]。

从情绪共情来看, 老年人与青年人在 IRI 量表得分方面并无显著差异, 与大多数研究结果[3,32]一致; 而MET测量结果显示, 相比于青年人, 老年人对积极情绪的情绪共情并无显著变化, 但对消极情绪的情绪共情显著下降, 并且老年人对积极情绪的情绪共情显著高于消极情绪。本文研究结果提示, 老年人在情绪共情中表现出积极情绪与消极情绪相互分离的现象, 即老年人在情绪共情中表现出积极偏向, 对积极情绪偏向增多, 同时对消极情绪偏向减少。这一结果与神经影像学的研究结果[45]一致。Guning-Dixon 等[45]使用 fMRI 技术对比老年人与青年人在积极情绪和消极情绪加工过程中的脑区激活程度, 结果表明, 与青年人相比, 老年人在观看消极情绪图片时的杏仁核激活程度出现下降, 甚至消失, 但观看积极情绪时的杏仁核激活程度无显著差异。这一现象也提示, 本研究观察到的老年人消极情绪共情下降现象可能与大脑功能衰退有关。那么, 情绪共情中对积极和消极情绪的偏向特征也许能够成为老年人认知功能衰退的重要预测指标, 有待将来进一步证实。本文研究结果表明, 对老年人进行共情研究时, 有必要区分积极和消极情绪, 这一结论也是对共情双过程发展理论中情绪共情发展轨迹的补充。

关于 IRI 量表和 MET 测量的认知共情与情绪共情内涵是否一致问题, 需要说明的是, 在认知共情方面, IRI 量表中采用观点采择作为测量指标, 其内涵是个体采用他人视角去理解他人的情绪状态[8]; MET 范式中认知共情则采用情绪识别作为测量指标, 其内涵是个体通过观看图片对他人情绪状态进行推断[35]。根据 Cuff 等[9]的观点, 虽然两者内涵不完全一致, 但都是认知共情的具体表现形式。在情绪共情方面, IRI 量表中采用共情关注作为测量 指标, 其内涵是个体以他人为导向的情绪关注; MET 范式中的情绪共情则采用情绪感染程度作为测量指标, 其内涵是个体对图片中人物情绪关注的程度[35]。虽然两者内涵不完全相同, 但都是情绪共情的具体表现形式[9]。鉴于本研究使用两种共情测量方法, 老年人的认知共情均呈下降趋势, 提示自评问卷 IRI 量表和 MET 范式在测量认知共情方面具有一致性和有效性; 情绪共情结果不一致的现象则提示, MET 范式在 IRI 量表测量结果的基础上, 进一步对积极情绪和消极情绪进行了效价的区分。

本研究尚存在以下不足之处。第一, 从取样方面看, 本研究的老年和青年被试均从某高校及其社区进行招募, 该样本的教育水平可能高于一般人群, 因此存在一定的取样偏差。未来的研究中需要选择更加多样化的群体, 如农村老年人和养老院老年人等。第二, 由于经费和时间的限制, 本研究只调查了两个年龄组, 缺乏中年组被试, 从这个角度来说, 未来的研究中需要选取更加连续的年龄分布样本, 全面探索共情及各维度的发展轨迹。

[1]Cohen S, Schulz M S, Weiss E, et al. Eye of the beholder: the individual and dyadic contributions of empathic accuracy and perceived empathic effort to relationship satisfaction. Journal of Family Psycho-logy, 2012, 26(2): 236–245

[2]Batson C D. The empathy-altruism hypothesis: what and so what?. New York: Oxford University Press, 2017: 27–40

[3]Bailey P E, Henry J D, Hippel W V. Empathy and so-cial functioning in late adulthood. Aging and Mental Health, 2008, 12(4): 499–503

[4]Beadle J N, Brown V, Keady B, et al. Trait empathy as a predictor of individual differences in perceived lonelines. Psychological Reports, 2012, 110(1): 3–15

[5]Decety J, Lamm C. Human empathy through the lens of social neuroscience. The Scientific World Journal, 2006, 6: 1146–1163

[6]Miklikowska M, Duriez B, Soenens B. Family roots of empathy-related characteristics: the role of percei-ved maternal and paternal need support in adolesc-ence. Developmental Psychology, 2011, 47(5): 1342–1352

[7]Smith A. Cognitive empathy and emotional empathy in human behavior and evolution. The Psychological Record, 2006, 56(1): 3–21

[8]Davis M H. A multidimensional approach to indivi-dual differences in empathy. Journal of Personality and Social Psychology, 1980, 10(85): 1–19

[9]Cuff B M P, Brown S J, Taylor L, et al. Empathy: a review of the concept. Emotion Review, 2014, 8(2): 144–153

[10]Batson C D. Self-other merging and the empathy-altruism hypothesis: reply to Neuberg et al. Journal of Personality and Social Psychology, 1997, 73(3): 517–522

[11]Wieck C, Kunzmann U. Age differences in empathy: multidirectional and context-dependent. Psychology and Aging, 2015, 30(2): 407–419

[12]颜志强, 苏彦捷. 认知共情和情绪共情的发展差异: 元分析初探. 心理发展与教育, 2021, 37(1): 1–9

[13]Beadle J N, De La Vega C E. Impact of aging on empathy: review of psychological and neural mecha-nisms. Frontiers in Psychiatry, 2019, 10: 331

[14]苏彦捷, 黄翯青. 共情的毕生发展: 一个双过程的视角. 心理发展与教育, 2012, 28(4): 434–441

[15]Sun B, Luo Z, Zhang W, et al. Age-related differences in affective and cognitive empathy: self-report and performance-based evidence. Aging, Neuropsycholo-gy, and Cognition, 2018, 25(5): 655–672

[16]Bottiroli S, Cavallini E, Ceccato I, et al. Theory of mind in aging: comparing cognitive and affective components in the faux pas test. Archives of Geron-tology and Geriatrics, 2016, 62: 152–162

[17]Duval C, Piolino P, Bejanin A, et al. Age effects on different components of theory of mind. Conscious-ness and Cognition, 2011, 20(3): 627–642

[18]Grühn D, Rebucal K, Diehl M, et al. Empathy across the adult lifespan: longitudinal and experience-samp-ling findings. Emotion, 2008, 8(6): 753–765

[19]Jarvis S N, Miller J K. Self-projection in younger and older adults: a study of episodic memory, prospection, and theory of mind. Aging, Neuropsychology, and Co-gnition, 2017, 24(4): 387–407

[20]Moran J M, Jolly E, Mitchell J P. Social-cognitive deficits in normal aging. Journal of Neuroscience, 2012,(16): 5553–5561

[21]Bailey P E, Brady B, Ebner N C, et al. Effects of age on emotion regulation, emotional empathy, and pro-social behavior. Journals of Gerontology-Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2020, 75(4): 802–810

[22]Beadle J N, Paradiso S, Kovach C, et al. Effects of age-related differences in empathy on social econo-mic decision-making. International Psychogeriatrics, 2012, 24(5): 822–833

[23]Beadle J N, Sheehan A H, Dahlben B, et al. Aging, empathy, and prosociality. Journals of Gerontology-Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2015, 70(2): 213–222

[24]Ze O, Thoma P, Suchan B. Cognitive and affective empathy in younger and older individuals. Aging and Mental Health, 2014, 18(7): 929–935

[25]Chen Y C, Chen C C, Decety J, et al. Aging is asso-ciated with changes in the neural circuits underlying empathy. Neurobiology of Aging, 2014, 35(4): 827–836

[26]Sze J A, Gyurak A, Goodkind M S, et al. Greater emotional empathy and prosocial behavior in late life. Emotion, 2012, 12(5): 1129–1140

[27]Andreychik M R, Migliaccio N. Empathizing With others’ pain versus empathizing with others’ joy: examining the separability of positive and negative empathy and their relation to different types of social behaviors and social emotions. Basic and Applied Social Psychology, 2015, 37(5): 274–291

[28]Morelli S A, Lieberman M D, Zaki J. The emerging study of positive empathy. Social and Personality Psychology Compass, 2015, 9(2): 57–68

[29]Sallquist J, Eisenberg N, Spinrad T L, et al. Assess-ment of preschoolers’ positive empathy: concurrent and longitudinal relations with positive emotion, so-cial competence, and sympathy. Journal of Positive Psychology, 2009, 4(3): 223–233

[30]Davis M H. Measuring individual differences in em-pathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 44(1): 113–126

[31]戎幸, 孙炳海, 黄小忠, 等. 人际反应指数量表的信度和效度研究. 中国临床心理学杂志, 2010, 18 (2): 158–160

[32]O’Brien E, Konrath S H, Grühn D, et al. Empathic concern and perspective taking: linear and quadratic effects of age across the adult life span. Journals of Gerontology-Series B: Psychological Sciences and So-cial Sciences, 2013, 68(2): 168–175

[33]颜志强, 苏彦捷. 共情的性别差异: 来自元分析的证据. 心理发展与教育, 2018, 34(02): 129–136

[34]Eisenberg N, Lennon R. Sex differences in empathy and related capacities. Psychological Bulletin, 1983, 94(1): 100–131

[35]Dziobek I, Rogers K, Fleck S, et al. Dissociation of cognitive and emotional empathy in adults with As-perger syndrome using the multifaceted empathy test (MET). Journal of Autism and Developmental Disor-ders, 2008, 38(3): 464–473

[36]Foell J, Brislin S J, Drislane L E, et al. Creation and validation of an English-language version of the mul-tifaceted empathy test (MET). Journal of Psychopa-thology and Behavioral Assessment, 2018, 40(3): 431–439

[37]庞芳芳, 张雅文, 陈玮, 等. 多维共情测试中文版测评社区成年人的效度和信度. 中国心理卫生杂志, 2022, 36(1): 23–29

[38]Carstensen L L. Integrating cognitive and emotion paradigms to address the paradox of aging. Cognition and Emotion, 2019, 33(1): 119–125

[39]Derntl B, Habel U, Windischberger C, et al. General and specific responsiveness of the amygdala during explicit emotion recognition in females and males. BMC Neuroscience, 2009, 10(1): 91

[40]Lamm C, Decety J, Singer T. Meta-analytic evidence for common and distinct neural networks associated with directly experienced pain and empathy for pain. NeuroImage, 2011, 54(3): 2492–2502

[41]Phillips L H, MacLean R D J, Allen R. Age and the understanding of emotions: neuropsychological and sociocognitive perspectives. Journals of Gerontology-Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2002, 57(6): 526–530

[42]Richter D, Kunzmann U. Age differences in three facets of empathy: performance-based evidence. Psy-chology and Aging, 2011, 26(1): 60–70

[43]Sullivan S, Ruffman T. Emotion recognition deficits in the elderly. International Journal of Neuroscience, 2004, 114(3): 403–432

[44]MacPherson S E, Phillips L H, Della Sala S. Age, executive function, and social decision making: a dorsolateral prefrontal theory of cognitive aging. Psychology and Aging, 2002, 17(4): 598–609

[45]Gunning-Dixon F M, Gur R C, Perkins A C, et al. Age-related differences in brain activation during emotional face processing. Neurobiology of Aging, 2003, 24(2): 285–295

Empathy Differences between the Elderly and the Young: Discrepancies in Positive and Negative Emotions

PANG Fangfang1,2, CHEN Wei3, SU Ying1, GUAN Ruiyuan1,†

1. Department of Medical Psychology, the School of Health Humanities, Peking University, Beijing 100191; 2. Department of Political Work, China Fire and Rescue Institute, Beijing 102202; 3. Department of Psychology, Xiamen Xianyue Hospital, Xiamen 361012; † Corresponding author, E-mail: guanry@bjmu.edu.cn

The authors attempted to compare the empathy differences between the elderly and the young, by using a combined method of self-assessment questionnaire and behavioral task. In study 1, 280 elderly and 304 young adults were recruited as participants, completed Interpersonal Reactivity Index Scale (IRI), a self-assessment ques-tionnaire on empathy. In study 2, the Multifaceted Empathy Test (MET), a behavioral task, was used in 71 older adults and 74 younger adults to compare their differences on empathy. The results showed that: 1) compared with the young group, the cognitive empathy of the elderly decreased significantly according to both the self-assessment questionnaire or performance in the behavioral task; 2) compared with the young group, the emotional empathy of the elderly decreased significantly for negative emotional stimuli; 3) within the group of elderly, the intensity of emotional empathy for positive emotion pictures was markedly higher than that for negative emotions, while no significant difference was found in the young group. These results suggest that empathy for positive and negative emotions develops separately from youth to old age.

empathy; positive emotion; negative emotion; the elderly; the young