数据确权背景下电商平台大数据“杀熟”治理分析

李国昊, 梁永滔, 苏佳璐

(江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212000)

0 引言

随着移动支付在近几年的崛起,大数据“杀熟”的行为可谓“变本加厉”,遍布生活各个领域的电商平台都在对用户进行“杀熟”。关于“大数据‘杀熟’”的含义,目前学术界暂无明确的界定。在国外,与大数据“杀熟”相关的研究主要是基于消费者行为的价格歧视(BBPD)和因人定价(Personalized pricing)[1,2]。然而BBPD和因人定价都和大数据“杀熟”非有一个本质的不同:大数据“杀熟”是在消费者不知情下进行的。在国内,学者普遍认为大数据“杀熟”是一种不正当的价格歧视行为,具有隐蔽、难以监管等特性,并且可能涉嫌价格欺诈[3-5]。因此,从以上学者的探讨来看,大数据“杀熟”信息技术快速发展过程中的一种不良市场行为,是一个需要迫切解决的难题。

在国外,大数据“杀熟”相关研究主要从企业角度展开,分析BBPD和因人定价对企业利润的影响[6-9],从国外的研究成果来看,大部分文献集中在企业和消费者视角,分析BBPD和因人定价的各种因素对企业利润造成的影响,但鲜有学者考虑政府机构和数据权利在其中的作用。

在国内,关于大数据“杀熟”的治理研究,则会考虑到政府在大数据“杀熟”中的作用,例如,余得生和李星指出政府降低消费者维权成本可以在一定程度上抑制大数据“杀熟”[10];吴斌等研究表明政府加大处罚力度、提高政府部门的提成系数均可有效降低“杀熟”的定价倾向[5]。虽然政府的严格监管和消费者的应付策略确实会对大数据“杀熟”造成一定的影响,但是大数据“杀熟”的治理仍然存在着个人信息保护不到位、算法定价具有隐秘性、难以举证等困境[4],导致消费者的维权难以进行。因此,不少学者提出大数据“杀熟”行为的治理要从个人信息权利方面进行,扩大消费公益诉讼主体范围[11],要求平台的大数据算法要公正、透明[12]。还有学者探讨了欧盟《一般数据条例》中的“数据可携权”是否能治理大数据“杀熟”问题[3],但是“数据可携权”在欧盟中并没有的到良好的实施,也难以引进国内的法律之中。

通过对现有文献的分析,目前大数据“杀熟”的治理存在一定的困境,并且少有学者从数据确权角度进行研究。而深圳发布的《深圳经济特区数据条例》为治理大数据“杀熟”打开了新篇章,给消费者提供了极其有利的法律武器。因此,本文以该条例为基础,构建政府、电商平台和消费者为主体的演化博弈模型,探讨数据确权背景下各主体对大数据“杀熟”治理的影响。

1 模型构建

1.1 模型参数介绍

本模型主体为政府、电商平台和消费者,假设所有平台只出售一种同类且价格相同的产品。其中政府的策略为是否在数据确权的情况下加强对市场的监管和减轻消费者的行使权力、维权成本等,简称{作为,无作为},用x和(1-x)表示。电商平台的策略则是{杀熟,不杀熟},对应的概率为y和(1-y)。而消费者的策略是为比较价格和不比较价格,即{比价,不比价},对应概率为z和(1-z)。

为区分新老顾客,消费者总数标准化为1,定义φ表示老顾客比例,V为消费者估值。消费者在使用电商平台产生的数据可以分为个人数据、观测数据和衍生数据[13]。消费者在以L的成本进行“比价”之后会离开原有平台,以at1或at2的概率行使数据权利并获得电商平台的观测数据,收益为D1;此时商家被禁止使用消费者的数据,即损失了个人数据和观测数据,其价值为D2。

定义t为政府对原电商平台的税率,而m代表政府对“杀熟”的电商平台的惩罚金额;若政府行使“作为”策略,则需花费成本Cg,电商杀熟造成的负效应为B1,消费者以at1的概率行使数据权利,成本为C1。若政府行使“无作为”策略,平台杀熟造成的负效应为B2,且B2>B1,此时消费者以at2概率行使数据权利,成本为C2,且at2

1.2 收益分析

1.2.1 政府“作为”下收益分析

当电商平台选择“杀熟”而消费者选择“比价”时,消费者付出比价成本L,此时消费者发现电商平台杀熟,老顾客选择离开该电商平台,并以at1的概率使用数据权利,成本为C1,因此消费者的收益为(1-φ)(V-P2)+φ(V-P2)+at1φ(D1-C1)-L。电商平台会以at1的概率失去顾客的数据并且受到政府的惩罚,分别为φD2和m,而获得的只有新顾客购买产品的利润,即(1-φ)(P2-Cm),因此电商平台的总收益为(1-φ)(P2-Cm)-at1(φD2+m)。政府执行“作为”策略,投入成本Cg,而电商平台“杀熟”带来的负效应为B1,对原电商平台的税收和处罚分别为t[(1-φ)(P2-Cm)]和at1m,故政府总收益为t(1-φ)(P2-Cm)-B1-Cg+at1m。

当电商平台选择“杀熟”而消费者选择“不比价”,那么消费者的收益为V-φP1-(1-φ)P2,此时电商平台的收益为φ(P1-Cm)+(1-φ)(P2-Cm)。由于政府的监管基于消费者行使数据权利之上,政府无法监管到电商平台的杀熟行为,因此其效用为t[(P1-Cm)+(1-φ)(P2-Cm)]-B1-Cg。

当电商平台选择“不杀熟”而消费者选择“比价”,由于电商平台没有杀熟,所以老顾客不会离开和行使数据权利,故消费者、电商平台和政府的收益分别为V-P2-L,P2-Cm,t(P2-Cm)-Cg。

当电商平台选择“不杀熟”而消费者选择“不比价”,那么老顾客不会离开且不会行使数据权利,因此消费者的收益为V-P2,此时电商平台为P2-Cm,政府效用为t(P2-Cm)-Cg。

1.2.2 政府“无作为”下收益分析

当电商平台选择“杀熟”而消费者选择“比价”时,老顾客离开该平台,但由于政府的“无作为”,老顾客只能以at2的概率行使数据权利,成本为C2,故消费者收益为V-P2+at2φ(D1-C2)-L。电商平台有at2的概率失去φD2的数据价值,新顾客购买产品产生的利润为(1-φ)(P2-Cm),由于政府“无作为”策略,电商平台不会受到惩罚,因此电商平台总收益为(1-φ)(P2-Cm)-at2φD2。由于政府“无作为”,电商杀熟带来了更大的负效应B2,因此政府的总收益为t(1-φ)(P2-Cm)-B2。

当电商平台选择“杀熟”而消费者选择“不比价”,消费者无法发现平台杀熟,因此消费者的收益为V-φP1-(1-φ)P2,此时电商平台为φ(P1-Cm)+(1-φ)(P2-Cm)。与前文类似,消费者不比价格时政府无法监管到电商平台的杀熟行为,故其效用为t[φ(P1-Cm)+(1-φ)(P2-Cm)]-B2。

当电商平台选择“不杀熟”而消费者选择“比价”,消费者付出比价成本L,但电商平台没有杀熟,老顾客不会行使数据权利,故消费者的收益为V-P2-L;此时电商平台为P2-Cm;政府效用为t(P2-Cm)。

当电商平台选择“不杀熟”、消费者选择“不比价”时,老顾客不会离开该电商平台且不会行使数据权利,因此消费者的收益为V-P2;此时电商平台为P2-Cm;政府效用为t(P2-Cm)。

2 演化稳定策略求解

首先,根据各主体收益分析可得以下动态复制方程,其中x,y和z分别代表政府、电商平台和消费者:

F(x)=x(x-1)[Cg+y(B1-B2-zat1m)]

F(y)=φy(y-1)[P2-P1-z(Cm-P1-D2at2)+xz(at1m+D2at1-D2at2)]

F(z)=z(z-1){L+φy[P2-P1+at2(C2-D1)]+xy(C1φat1-C2φat2-D1φat1+D1+D1φat2)}

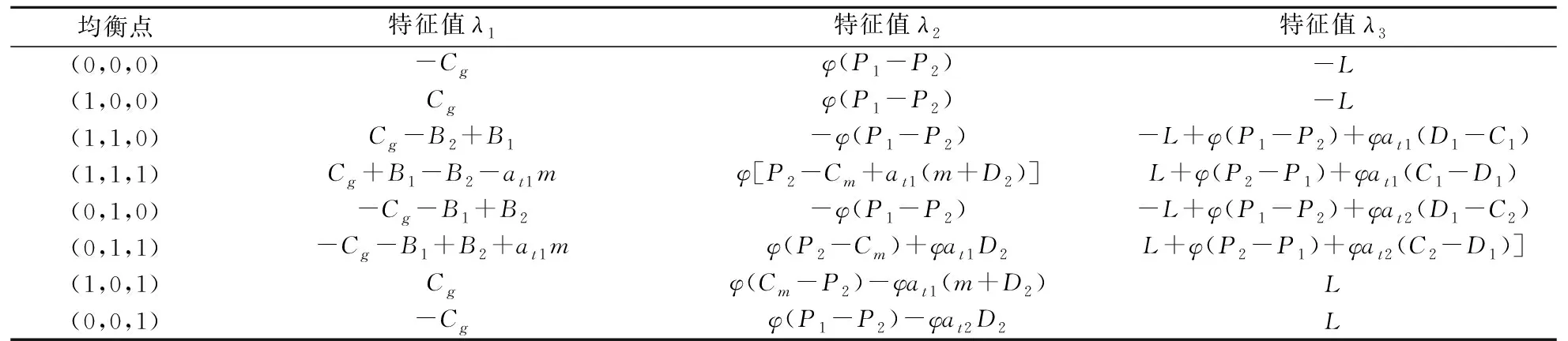

其次,令所有复制动态方程等于0,得到表2的纯策略均衡点。接着,根据三个主体的动态复制方程分别对x,y,z的偏导来构建雅可比矩阵,利用李雅普诺夫间接法,把各个均衡点代入到雅可比矩阵中,并求其特征值,各均衡点的雅可比矩阵特征值如表2所示。

表2 雅比可矩阵特征值

由表2可得,根据Cg和φ的大小可以划分两种均衡,进而得到以下命题:

该均衡意味着在消费者不比价的情况下,尽管政府促进数据权利发展,电商平台仍会大数据“杀熟”。虽然政府对保护个人信息权利采取了立法行动,加大了对电商平台的惩罚,但是由于大数据“杀熟”的隐蔽性,政府难以直接对其监管,导致消费者如果不主动比价,就仍然会有电商平台采取大数据“杀熟”策略来获益。

命题2证明与命题一类似,该均衡结果对应的是现实中大部分情况,目前针对电商平台的大数据“杀熟”行为,政府并没有采取相应的监管措施,而消费者也没有意识去比较价格,任由电商平台宰割,这是因为大数据“杀熟”通常在悄无声息中进行,导致消费者无从得知是否被差异化定价。

通过观察以上两种均衡结果,本文发现消费者是否比价是电商平台大数据“杀熟”的关键,而政府立法以及促进数据权利发展则是一种辅助作用。因此,要想从源头上解决大数据“杀熟”行为,政府更应该是从宣传方面进行,从提高消费者的意识出发,让消费者知道每一个电商平台都有大数据“杀熟”的潜在动机,进而在交易之前进行比价,遏制电商平台的不良行为。

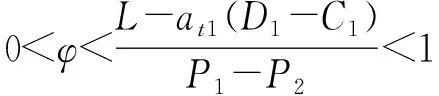

另一方面,通过对稳定点的条件进行数学初等变形,从而进一步分析了消费者与政府两个主体的策略选择原因,并得出以下两个命题:

命题3演化稳定状态下,消费者选择比价的效用总是小于不比价被杀熟的收益,故消费者的“不比价”策略为严格占优策略,且为演化稳定策略。

命题3解释了消费者为什么不选择“比价”策略的原因,实际上这种现象非常普遍,很多消费者由于比较价格的时间成本太高而没有进行价格比较,加剧了大数据“杀熟”的现象。

对于政府来说,要想解决大数据“杀熟”的问题,除了前文提出的提高消费者比价意识之外,还可以降低消费者维权成本,奖励消费者的投诉行为,抑制电商平台大数据“杀熟”行为。

命题4在演化稳定的条件下,政府的策略选择取决于“作为”策略所需投入的成本,当Cg

该命题解释了政府是否选择“作为”策略的原因,在政府的投入成本小于“作为”和“无作为”情况下电商平台“杀熟”造成的危害之差时,政府愿意加强监管,促进个人权利发展。然而,当政府投入成本过于高昂,已经超过“作为”和“无作为”情况下电商平台“杀熟”造成的危害之差时,从社会角度来看,政府会选择“无作为”策略来维持社会福利最大化。

3 数值仿真分析

为验证模型分析的有效性以及探究相关因素对三方演化进程的影响,本节将根据上节分析的ESS条件并结合现实情况对系统中的参数赋予数值,利用MATLAB 2018b进行仿真模拟。

首先,根据美团大数据杀熟的其中一件商品价格设定P1=22和P2=19;根据北京消费者协会2019年的调查报告中消费者遭遇“杀熟”后进行投诉维权的比例设定at2=0.267;根据中国企业所得税一般税率25%令t=0.25;根据邢根上等对老顾客比例、消费者支付意愿赋值设定φ=0.8和V=24[3];在此基础上结合命题1和命题2的条件推导并赋予D1=20,D2=30,m=50,Cg=20,B1=20,B2=50,L=10,C1=10,C2=14,at1=0.6和Cm=18,代表均衡点(1,1,0)的赋值,并命名为数组1;仅改变Cg=35则代表均衡点(0,1,0)的赋值,并命名为数组2。

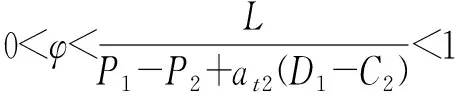

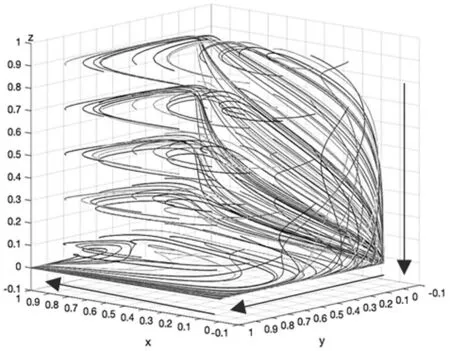

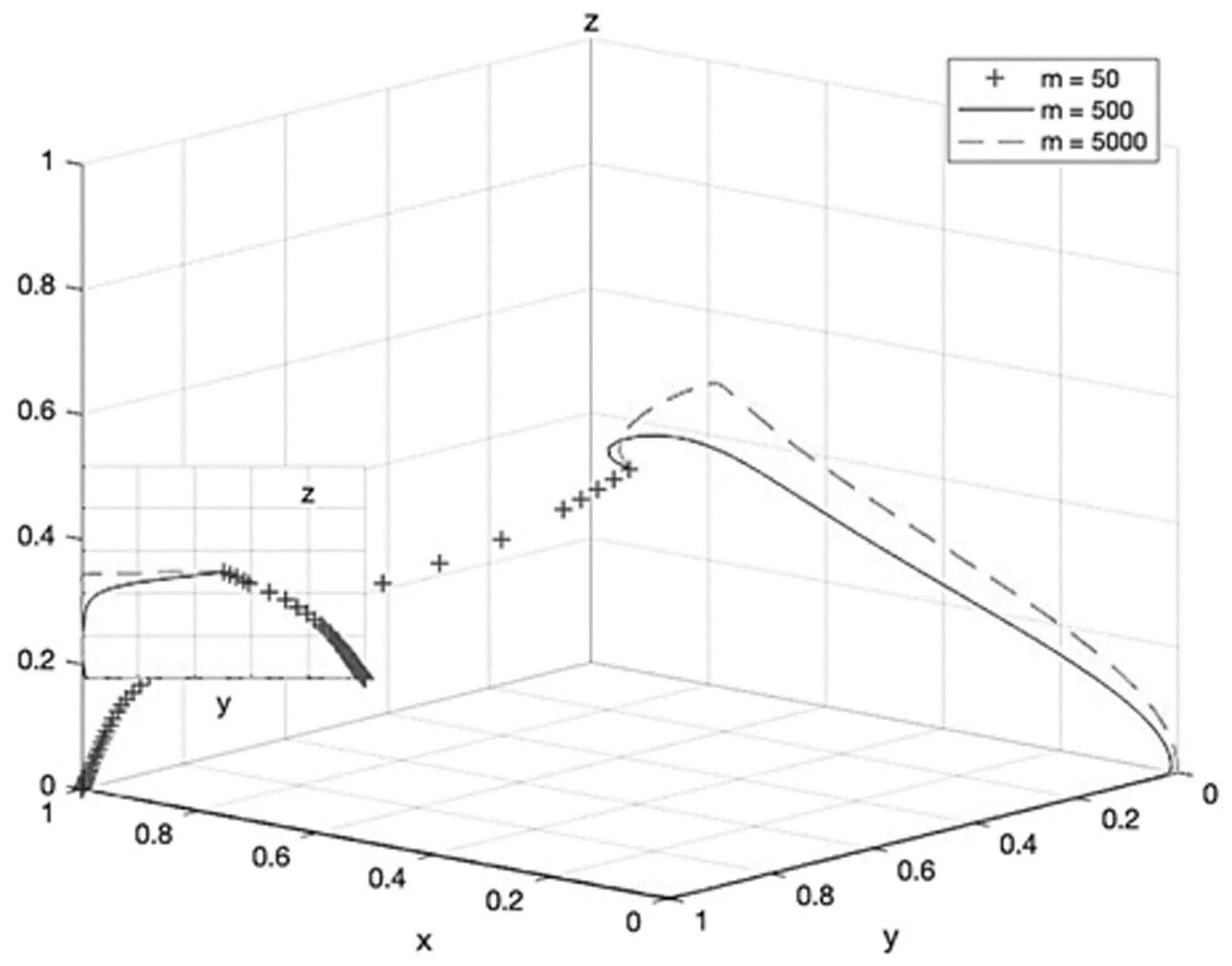

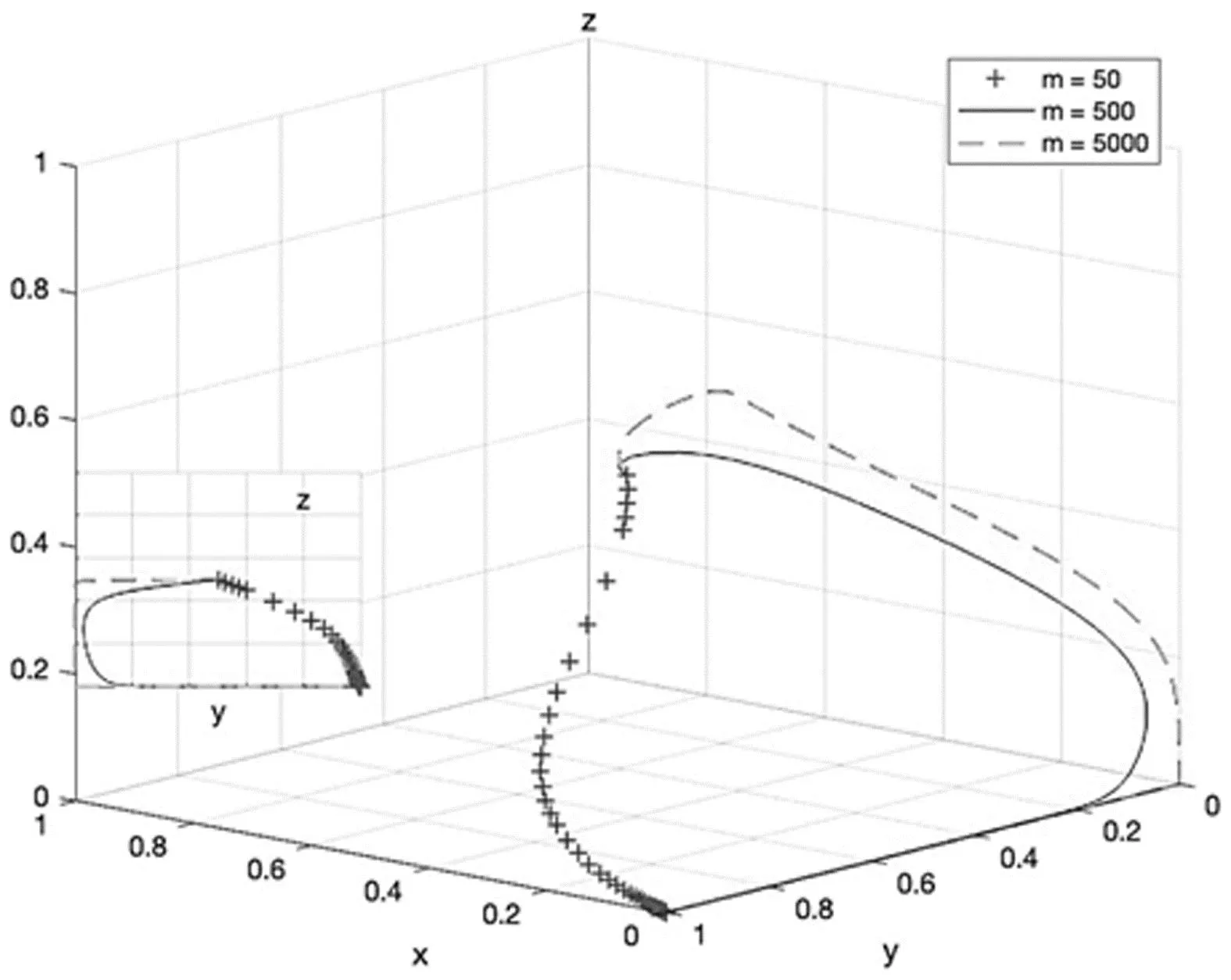

其次,将x,y,z进行等差数列的形式来赋值,设置0.1为起点,公差为0.2,终止值为1,演化50次后得出图1和图2,分别对应数组1和数组2。

图1 数组1演化50次结果

图2 数组2演化50次结果

从图1可得数组1的线条从每个初始点出发,先下降到(0,0,0)的位置,然后到(0,1,0),最后汇集在(1,1,0),符合在命题1的假设下系统的演化稳定均衡。由图2可知数组2的线条从每个初始点出发,先下降到(0,0,0),然后直接汇集在(0,1,0),符合在命题2的假设下系统的演化稳定均衡。

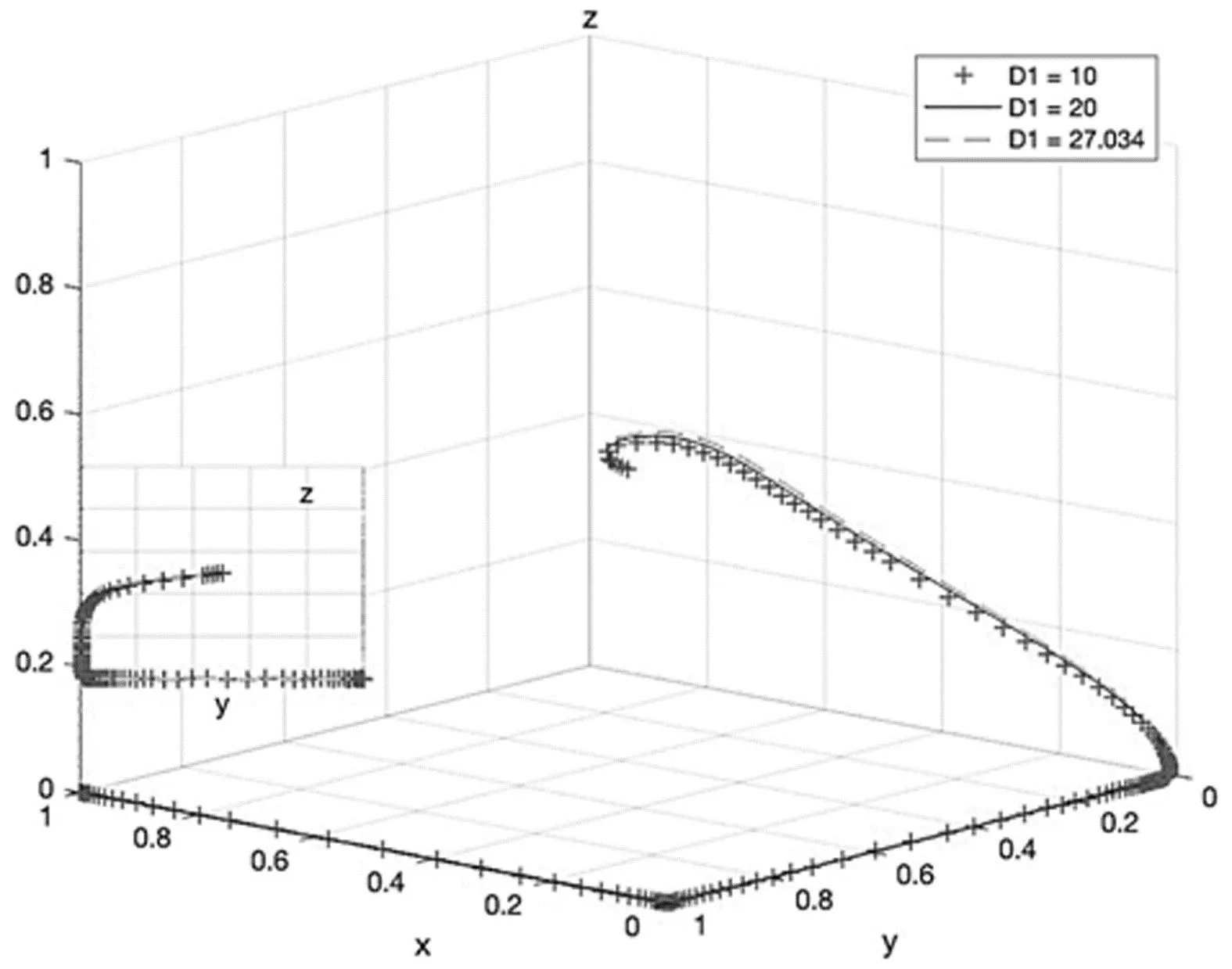

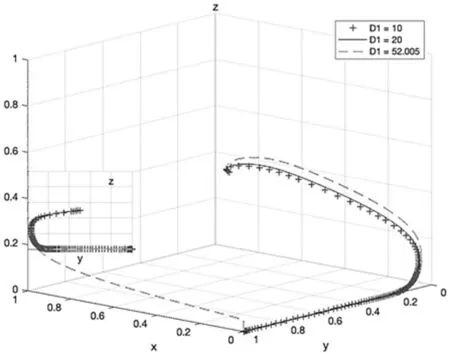

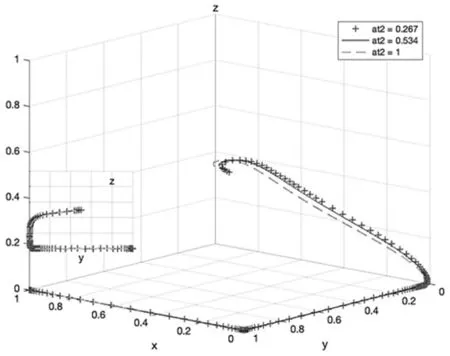

然后,在数组1和数组2的基础上单独改变赋予m={50,500,5000},D1={10,20,27.034}和D1={10,20,52.005}(其中27.034和52.005为突破(1,1,0)和(0,1,0)均衡的阈值,通过多次实验获得),at1={0.6,0.8,1}和at2={0.267,0.534,1},并将政府、电商平台以及消费者的初始参与意愿设为0.5,即x=y=z=0.5,以探讨政府惩罚金额大小、消费者数据获益大小对演化过程及结果的影响。

如图3和图4所示,无论在何种均衡状态下,都有m越大时,电商平台“杀熟”策略的演化速度就越慢,但最终均衡状态下电商平台依然会选择“杀熟”策略。这意味着政府对电商平台大数据“杀熟”行为的惩罚具有威慑作用,并且随着惩罚越大,对大数据“杀熟”行为的抑制作用越强。但从长期来看,由于大数据“杀熟”的隐蔽性、消费者难以察觉和政府难以对其监管等原因,电商平台依然有利可图,故许多电商平台仍然冒险使用大数据“杀熟”获益。

图3 数组1下m对均衡的影响

图4 数组2下m对均衡的影响

如图5和图6所示,当D1足够大时,无在哪种均衡状态下,最终都会打破均衡,政府和消费者的策略分别变为“作为”和“比价”。这意味着当消费者足够重视自身数据的情况下,比价和使用数据权利的意愿增强,政府也更愿意加强监管,降低消费者使用数据权利的成本。所以对于大数据“杀熟”的治理来说,政府应该联合消费者采取协同监管措施,共同应对电商平台的大数据“杀熟”行为。

图5 数组1下D1对均衡的影响

图6 数组2下D1对均衡的影响

如图7和图8所示,当消费者使用数据权利的概率增大时,在(1,1,0)均衡中呈现出电商平台向“不杀熟”演化速度加快、在(0,1,0)均衡中向“杀熟”演化速度减缓的趋势。这意味着消费者的个人数据权利行使会对电商平台造成收益损失,在一定程度上会抑制其“杀熟”行为。但是消费者可能最终由于比价成本高、维权成本高,放弃个人数据权利的使用,最终导致电商平台的策略向“杀熟”演化。

图7 数组1下at1对均衡的影响

图8 数组2下at2对均衡的影响

4 结语

本文构建了政府、电商平台以及消费者之间的三方演化博弈模型,探究了数据确权背景下数据权利对治理电商平台大数据“杀熟”的效果,并分析了各参与者的策略选择、影响均衡的条件以及相关因素对三方演化过程的影响,得到以下结论:

首先,消费者是否进行价格比较是电商平台大数据“杀熟”的关键。其次,在演化稳定条件下,政府的策略选择取决于投入成本。此外,政府对电商平台大数据“杀熟”行为的惩罚金额具有一定威慑作用,并且随着惩罚金额越大,对大数据“杀熟”行为的抑制作用越强。最后,消费者个人数据权利行使会对电商平台造成收益损失,进而抑制其“杀熟”行为。但是由于现实中大数据“杀熟”的隐蔽性、消费者的比价和维权成本高、意识低等原因,使消费者较少行使个人数据权利,最终导致了“杀熟”行为接踵而至。

根据以上结论,本文提出以下建议:从政府角度来看,我国政府应该从宣传出发,联合消费者共同监管,提高消费者的权益保护意识,增加其比价的意愿。此外,政府对大数据“杀熟”的惩罚不单从金额方面思考,也可以通过官方平台披露存在大数据“杀熟”行为的电商企业,以社会舆论对其施压。从消费者角度来看,一方面应该提高自身的权益保护意识,时刻警醒电商平台的不良行为。另一方面也可以在购买之后比价,从事后控制角度抑制大数据“杀熟”行为。