荀子的心性论及其道德动力问题

张晚林 赵志颖

(1.湘潭大学 哲学系,湖南 湘潭 411105;2.湖南科技大学 马克思主义学院,湖南 湘潭 411201)

大义引言

人性论是贯穿中国哲学史特别是儒学史的主线,先秦时期中国哲人已开始探讨这一问题,并形成了中国哲学的显著特色。中国哲人之所以很早就关注人性问题的探讨,是因为人性问题直接关乎道德动力。大凡性善论者,其道德动力在人性自身,这种基于人性自发的动力最终可直通宗教;大凡性恶论者,其道德动力在人性之外,人性无自发的动力,故只能成就工具论的伦理学而不能通达宗教。荀子之所以不是道统人物,不能永沐文庙之圣光,在于其人性论及其心论乃是气性的,尽管其形态到底属于性恶论、性朴论还是性不善论尚有争论,但只要是以气性为底子,则善在外,道德力量不在人性之内,则其形态差异并不大。但若人性自身没有先天的道德力量,人如何去悦纳外在的伦理学的善(荀子所说的礼法都具有伦理学的善的意义)?这对于荀子来说成了问题。

笔者曾在《为什么性善论是唯一的人性论?》一文中对性善论的根本原则下了一个总结性的断语:

人乃承袭了超越的实体——天之性德而为性,对于人性的理解一定要上升到这个高度才算圆满完成。这个性,我们说它善,这个“善”不是伦理学意义上的,而是存在论意义上的。说这个性“善”意味着:这个性自身具有绝对的价值,同时,有足够的潜能从物质欲望中超拔出来而展现自我作主、自我立法的力量……(1)张晚林:《为什么性善论是唯一的人性论?》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期,第7页。

性善论以通达天为原则,且一定自身具有力量。若一种人性论无此原则,就俱为性恶论,无论其人性论属于何种形态。《中庸》云:“思知人,不可以不知天。”正意味着,只有关联于天,人性才能被知,但天不可能是恶的,故人性也必然是善的。可惜的是,荀子却没有关联着天去看人性,反而倡导圣人“不求知天”;荀子切断了人性与天的关联,人性失去了超越的维度,只剩下材质性(气性)。这就为我们厘清他的人性论之纠结开辟了道路,即荀子的人性论无论是性恶论、性朴论还是性不善论,俱可归摄到与性善论相对之性恶论。而一旦认可荀子为性恶论者,则他的思想系统的道德动力就成了问题,荀子“涂之人可以为禹”的理想必然落空。本文深究荀子的思想系统,发现他的人性论与心论都可以会归到孟子的人性论与心论上去,尽管这种会归在荀子自身是不自觉的,但这条会归之隐线却是确实存在的。由此进一步得出一个结论:性善论是唯一的人性论。

一、性朴论之厘清及其向性恶论的归结

性朴论是周炽成先生所持的观点,他还主张《性恶》篇乃荀子后学所作,非荀子本人的作品。依据周炽成先生的理解,所谓性朴论就是:“人性的可变性和后天作为、环境的重要性,从而反衬了天性之朴,天性之不恶,都意味着人之或善或恶要从环境中找原因,而不是从人的本性中找原因。”(2)周炽成:《荀子乃性朴论者,非性恶论者》,康香阁、梁涛主编:《荀子思想研究》,北京:人民出版社,2014年版,第50页。这意思似乎是说,“人性在原初处只是朴,不善亦不恶,但一旦发用而进入现实中,极有可能变坏,当然,也有可能变好,而其原因端在外部世界与环境,人性原初处并没有贡献一丝一毫善的因素或恶的因素”(3)张晚林:《为什么性善论是唯一的人性论?》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期,第9页。。林桂榛先生赞同周炽成先生性朴论,但与周炽成先生不同的是,他不主张《性恶》篇非荀子所著说。因为在他看来,就现有的材料而言,很难断定《性恶》篇非荀子所著,但此篇的大旨却有误,“性恶”本为“性不善”,故本篇当名为《性不善》,而非《性恶》。林桂榛认为,《荀子》一书中的《性恶》篇,本名应是《性不善》篇,但西汉末年汉成帝时期,刘向、刘歆父子奉命校理图书,因那时“善—恶”对言思潮兴盛,形成了“善性阳—恶情阴”的对释系统,于是,荀子书中的“性不善”被讹成了“性恶”,从而贻误了中国读书人两千多年(4)林桂榛:《天道天行与人性人情:先秦儒家“性与天道”论考原》,北京:中国社会科学出版社,2015年版,第259页。。

《荀子》中的《性恶》篇是否为刘向父子校理图书时的有意讹写,林桂榛没有举出一则可以证实的材料,也没有举出一个持是说的学者,这样,我们就无法肯定他的这一假说,当然,也无法否定他的这一假说。但是,从义理之圆满上看,“性不善”比“性恶”确实更能符合《性恶》所要论说的内容。为了证实林桂榛的看法,我们还可以列举西方学者M.斯卡帕里的说法:

与西方相反,将要被注意到的正是在古代中国,恶的概念不被察觉到,并不用总结性的词语来处理。事实上,以致在我们的文化中如此普遍的“绝对的恶”(“absolute evil”)与“基本的恶”(“radical evil”)的概念是完全不存在的。……被荀子所采用的恶这个词,尽管常常被译成“邪恶的、恶劣的”(“evil wickedness”),确实没有恶及其派生词与同义词在我们自己的语言与文化中所具有的无孔不入的意义。更重要的是,为了恶的缘故,荀子甚至没有机会去想像或推论一种本体论的恶,一种对恶的吸引力,就其本身而论对恶的一种克制和奉献的存在。……按照这种观点,就其本身而论,恶不是确定的和孤立的某种东西,而宁可说是一种缺乏,是一种在人之内,作为有限的创造物,源出于其自然的不完整的不足或结构上的空缺。(5)[美]M.斯卡帕里:《在早期中国文献中有关于人的本性之争》,[美]江文思、安乐哲编,梁溪译:《孟子心性之学》,北京:社会科学文献出版社,2005年版,第261-262页。

M.斯卡帕里的意思是:中国传统中的恶并不是一个本体论的概念,从而在绝对意义上是恶的,即恶自身不能成为一个独立的概念,它更多的是人这种有限的存在者由于结构上的不完善而带来的,也就是说,恶就是不完善。一言以蔽之,人性在材质上是不完善的,这是荀子理论的基础,故荀子的人性论准确来讲是性不善论,即性朴论。

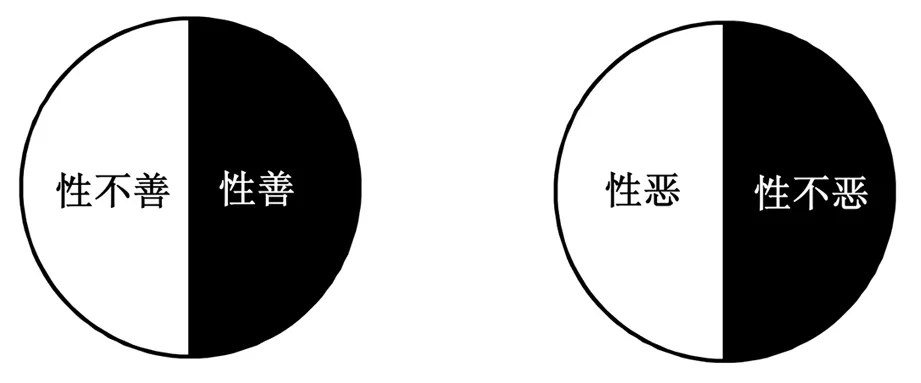

如果《荀子》一书中的《性恶》篇果真应是《性不善》,那么,性不善(性朴)与性恶又有多大程度的不同呢?我们来看两个逻辑等式:

(1)性=性不善+性善,如欧拉图1所示;(2)性不善=性(不善)恶+性(不善)不恶,如欧拉图2所示。

图1 “性”概念之欧拉图 图2 “性不善”概念之欧拉图

孟子当然不认可性不善的存在,但我们抛开孟子的思路,仅从纯逻辑上看,全部人性,只可能分性不善与性善两种可能,因为善与不善是矛盾概念。但若我们又把性不善这种可能单独作为一个集合来考察,则性不善又可分为“(性不善)不恶”与“(性不善)恶”两种可能(6)这里之所以以“(性不善)不恶”与“(性不善)恶”对置,而不以“性不恶”与“性恶”对置,就是因为我们考察的乃是“性不善”这个集合,因为“性恶”虽然等同于“(性不善)恶”,但“性不恶”却不等同于“(性不善)不恶”,因为“性不恶”虽然不能说就是“性善”,但却可以包括“性善”,而“性善”显然超出了我们所要考察的集合“性不善”,故我们必须用“(性不善)不恶”来对置“(性不善)恶”即“性恶”。,也是因为不恶与恶是矛盾概念。可见,性不善尽管不是直接等同于性恶,但也并没有完全关上性恶的大门,它是有可能走向性恶的。那么,这种恶又是什么意义上的恶呢?

当荀子说“性者,本始材朴也;伪者,文理隆盛也”的时候(7)王先谦:《荀子集解》,北京:中华书局,1988年版,第366页。,这是以“朴”与“伪”对言,“伪”是人为,而“朴”则是最原始的基质。若性是指这种原始的基质,则性为中性,似乎很难说其善,亦很难说其恶,故以“朴”言之较妥,即对其性状终止价值判断。大凡以气言性,就其最抽象处而言之,盖“朴”字较确也。以“朴”言性,牟宗三总结其有三义:

甲、自然义。(在实然领域内,不可学,不可事,自然而如此。)

乙、质朴义。(质朴、材朴、资朴通用。总之曰材质。)

丙、生就义。(自然生命凝结而成个体时所呈现之自然之质。)(8)牟宗三:《才性与玄理》,台北:台湾学生书局,1985年版,第3页。

以上三义亦相互涵摄,故荀子以“本始材朴”说这最抽象之性,是较为准确的。但自气凝结而为具体的人之性,即由抽象的材性而至个人具体的材性(在孟子那里,性是形而上者,并没有个人具体的性,故孟子统名之曰性善),则此时就有善恶可言,其善恶由什么而定?由气之凝结聚合而定,即由人禀气之多少、厚薄、清浊而定。由气之凝聚而成之善恶,亦即人之个性之善恶,其本身并无道德的意义,并非道德的善恶,故最好不称之为善恶,而称之为好坏。好的个性比较容易成就道德,但好的个性自身不是道德;坏的个性则比较容易滑向不道德,但坏的个性自身不是不道德。荀子论性的时候,他只就最抽象处说“本始材朴”,并未至具体处说人之个性,然其理论并非不可以走向此处。孟子则与荀子不同,认为唯性自身所发者才是道德,外此者俱不是道德。

由气而论性,其善恶只在个性之好坏易于或不易于成就道德而已,其自身绝无道德性可言。那么,气性论者的道德性从哪里言?就荀子而言,他从哪里言道德性呢?征诸《荀子》一书,赵兰坪给了我们回答:“荀子下善之定义,曰‘正理平治’,恶之定义,曰‘偏险悖乱’,此善恶之定义。”(9)赵兰坪:《中国哲学史》(上),上海:国立暨南学校出版部,1925年版,第137页。也就是说,气性论者的道德性由外在的“正理平治”处见。若如此,气性论者会有如下四个问题:

第一,善的力量在哪里?在孟子那里,本心人人固有,故本心之震动成为道德力量之源泉,且是必然而定然的。在气性论者那里,好的个性虽有利于道德,但这亦是不定然的,且坏的个性不利于道德,道德成为完全偶然的东西。这样,道德的力量必然不在人性之内,而在其外,一般而言,就是依赖圣人的教化。若依外力的教化,其末流则往往形成专制,荀子之学实有走向专制之可能。

第二,善的标准如何得来?荀子告诉我们,善就是“正理平治”,但什么是“正理平治”呢?怎么规定出来的呢?只能是约定。当然,荀子并不认为是约定,他认为是圣人制定出来的;圣人个人的制定虽然不是约定,但其制定的规制要成为人人认可的制度,依然离不开约定,即最终脱不了约定的窠臼。由此,道德成为相对主义的或工具论的。

第三,人人成为圣人不具必然性。荀子的理想也是“涂之人可以为禹”,在气性论中,虽有“正理平治”之标准,但不同的个性未必能够成就它,道德都成了偶然的东西,更遑论成为圣人了。

第四,荀子虽雅言“化性起伪”,但多就圣人而言,如“圣王在上,图德而定次,量能而授官,皆使民载其事而各得其宜,不能以义制利,不能以伪饰性,则兼以为民”“圣人化性而起伪”“凡所贵尧、禹、君子者,能化性,能起伪”(10)王先谦:《荀子集解》,第331-332、438、442页。。荀子的意思其实很清楚,真正的“化性起伪”只有圣人才能做到,一般人是做不到的。“凡性者,天之就也,不可学,不可事。”(11)王先谦:《荀子集解》,第435页。这意思似乎是说,人性根本不可改变,“伪”虽然是道德的,但仅仅是在外而讲,其于人性可能无任何影响,于是在荀子那里,人性自身之光始终没有开发出来,是以荀子的理论永远只局限在伦理学之范围,而不能像孟子一样,及于宗教的高度。

再回到荀子正面言性的话,有下面三句:

性者,本始材朴也。

生之所以然者谓之性。性之和所生,精合感应,不事而自然谓之性。

凡性者,天之就也,不可学,不可事。(12)王先谦:《荀子集解》,第366、412、435页。

荀子只是实在论地、材质主义地看待人性,并没有作善或恶的价值判断,甚至连“不善”这个词也没有明确使用。从气性论善、恶,乃至性分三品,乃是董仲舒、扬子云和韩昌黎这些汉唐儒者所为,荀子并没有从气禀与气之凝聚这种细微处论气性性状之差别。但荀子之所以还要谈人性,就是因为性给“伪”提供了一个起作用的基质,所谓“无性则伪之无所加,无伪则性不能自美”(13)王先谦:《荀子集解》,第366页。。然荀子非常清楚的是,无论如何,人性自身完全与善不沾边,因为善只是在“伪”那里,即荀子只以“正理平治”说善,而人性自身并无善的力量,故曰:“礼义法度者,是生于圣人之伪,非故生于人之性也。”(14)王先谦:《荀子集解》,第437页。所以,荀子说性恶只是一个遮拨语,意味着善不可从人性上讲,并非是一个精确的判断描述语、限定语,即荀子并不能精审地指证人性从道德上讲是恶的。既然知道性恶是一遮拨语,则我们亦可不用“恶”这个词来遮拨,而用“不善”亦可。既知性恶只是一遮拨语,而非对人性作价值判断之限定语,则《性恶》篇不能自证人性为恶,也就不足为怪了。推原荀子之写《性恶》篇,可能并非是要反孟子的性善论而提出一种相反的性恶论,荀子可能只是为了反对孟子就性自身而说善,而以恶来遮拨性之种种表现,从而说明:反正善不在性那里。“人之性恶,其善者伪也”,这句话在《性恶》篇反复出现,正是要强调:反正善不在性那里。性恶,是一种遮拨的表述,其意是:反正善不在性那里;性不善,自然也是一种遮拨的表述,也可以达到“善不在性那里”之目的。是以《性恶》篇中的“性恶”二字用“性不善”代替,完全无所碍。《孟子》一书中直接道性善的文字并不多,但其主张却是非常清楚的,那就是性善论,但《荀子》一书,除了《性恶》篇明确地提到性恶外,其余篇章几乎没有提及,故有学者认为荀子并非性恶论者,或人性问题根本没有进入荀子之思考中,若我们知道性恶只是一种遮拨的表述,并非一种明确的人性论,则学者的上述理解都可以接受,且不必再由此横生争端了。正是在这个意义上,林安梧说:“‘性恶’是对反‘伪善’而说的,而不是就性的定义说的。”(15)林安梧:《从“天生人成”到“化性起伪”》,《鹅湖月刊》1978年第5期,第29页。龙宇纯说:“性恶说乃是有所为而发,故表面上虽然与性善说相对,出发点则不在性本身,而是在圣王礼义;不在性之果为恶,而在圣王礼义之不可无。”(16)龙宇纯:《荀子论集》,台北:台湾学生书局,1987年版,第74页。二者所说,盖俱表遮拨之意。

荀子自身并不想提出一种明确的人性论,他只是遮拨地表述:善不在人性那里。于是,无论是性恶还是性朴,荀子都没有围绕这些展开有效的论证,以至于我们觉得性恶论不能自圆其说,亦感觉性朴论论证不足、浅尝即止。于是,荀子自身的人性论是模糊的,这是就荀子自身的文本看。但若让荀子自己选择,可能荀子更愿意选性恶论作为自己的人性论,因为性恶论比性朴论和性不善论更能提示人们关注人性的负面,从而更积极地隆礼重法。若人性果只是朴质,则其负面从哪里来?曰:因情而来。人性作为一种朴质的物质存在,它总要与外物接触而有所触发,这触发之表现就是情。而物质性的力量往往是如此,若无更高的理性力量的提撕与规导,它就尽情地向外扩展其力量,以至于没有收煞,从而形成一种破坏性的力量,由此则可以谓之恶也。董仲舒曰:

天地之所生,谓之性情。性情相与为一瞑。情亦性也。谓性已善,奈其情何?故圣人莫谓性善,累其名也。身之有性情也,若天之有阴阳也。言人之质而无其情,犹言天之阳而无其阴也。(17)苏舆:《春秋繁露义证》,北京:中华书局,1992年版,第298-299页。

从“性情相与为一瞑”之角度看,“情亦性也”未必不可说,但性与情只是体用关系,实并不能完全等同。在董仲舒看来,从性之作用——情处看,它很可能呈现出一种破坏性的力量,故情很可能恶,因情之恶,而情又是性的表现,故圣人不曰性善。董仲舒这一理路质诸孟子,孟子当然也承认,但孟子的性善不是从气性而言的,他是从天命之性而言的,这个性也是人所固有,且可作为人的一种内在力量而对气性的性情进行提撕与规导。但荀子切断了人与天的联系,开不出天命之性,于是,气性自身开不出提撕与规导的力量,因而荀子所说的性虽朴质,但性之作用——情却很可能走向恶,从“性情相与为一瞑”之角度看,谓之性恶乃自然之事。

若我们与孟子由天而论性之理论比照,荀子的人性论乃性恶论则更无疑,因为在孟子那里,性善是指本心对天命的回应与承受,而不是基于外在的作为。康德说:“在世界之内,一般而言甚至在世界之外,除了一个善的意志之外,不可能设想任何东西能够被无限制地视为善的。”(18)李秋零主编:《康德著作全集》(第4卷),北京:中国人民大学出版社,2013年版,第400页。孟子的意思其实与康德相同,即除了本心对天命之回应与承受之外,不可能有真正绝对的善,故善一定是宗教性的,这是孟子就性讲善的根本原因与动力所在。这样的善虽然也可以表现在经验世界,但其根本动力却在本心对天命的回应与承受,若是之阙如,则孟子俱不以善许之。但在荀子那里,性是气性,从根本上切断了与天的关系,天人永隔。于是,人不可能对天命有所回应。当然,荀子认为,也根本不需要对天命有所回应。这样,善只是由“伪”而成的“正理平治”,是以善只是经验论的或约定论的,而不是先验论的,善只是伦理学而不能上达宗教。也就是说,善没有绝对的价值。绝对价值的阙如,使得人的生命里没有一种开启善的绝对动力,荀子“岂非人之情固可与如此,可与如彼也哉”之问(19)王先谦:《荀子集解》,第67页。,表达的正是对这种善的动力的怀疑。若依孟子的义理,荀子所说的“正理平治”若不与天贯通起来,就没有绝对的价值,都在真正的善之外。既然在善之外,则是德行所要克服的对象,故谓之恶未尝不可也。当然,这个恶是在宗教意义上讲的,而不是伦理学意义上讲的。因此,世间只有性善论与性恶论两种,不可能有第三种人性论(20)性朴论者认为,所谓“朴”就是“简朴、素色、原处、可塑”,也就是“潜质”,即一些“不是完备的、完成的、最后的状态”。对此,邹晓东论之:“生存者若对这些潜质不知情,则一定无法自觉之,亦无法正确地利用或对付相关潜质;而一旦明明白白地揭示了(知道了)这些潜质,则‘性’就不再是‘不为人知’意义上的‘朴’,其中的‘善的潜质’自然就会被委以‘性善论’意义上的‘善性’重任,其中的‘恶的潜质’则会成为‘性恶论’意义上的‘伪’的对象——‘性朴论’如此分化之际,正是‘简朴’‘素色、原处、可塑’意义上的‘朴论’瓦解之时!”参见邹晓东:《性善与治教》,上海:华东师范大学出版社,2020年版,第182页。。纯粹的伦理学没有必要探讨人性问题,在中国,不能通达于天的人性论,虽名实有别异,但俱逃不了性恶论的范围。

但是,作为在人性上生来就恶的人,如何走向善呢?也就是说,性恶之人的道德动力在哪里?因为道德动力是引人改过迁善的根本力量,没有这种内在力量的牵引,人要走向善是不可能的。这样,道德力量成为考问荀子思想系统的一个根本问题,故一个儒者必须对道德动力有所交代。荀子自身可能没有自觉的意识,但我们通过疏解其思想脉络,可以发现其中的道德动力,即荀子的人性论与心论无一不是通向孟子的人性论与心论的。因为只有性善论才能证成人的道德动力。但道德动力问题,荀子自身未必有自觉的意识,然他的人性论与心论都隐含着对于这个问题的解决,一旦荀子着眼于道德动力问题,则他的人性论与心论俱暗含一条通向孟子理论之隐线,因为唯有通向孟子的人性论与心论才能开发人的道德动力。

二、性恶论通向性善论的隐线与道德动力的开发

荀子作为儒者,切痛于人性之负面,由此欲要人正视人之负面从而证成“涂之人可以为禹”的理想。但是,荀子期望由他的性恶论达成这一目标,然若不预设人性本有而先天的善之祈向、愿力与禀赋,而要使性恶之人走向善是根本不可能的。荀子尝言:

凡人之欲为善者,为性恶也。夫薄愿厚,恶愿美,狭愿广,贫愿富,贱愿贵,苟无之中者,必求于外。(21)王先谦:《荀子集解》,第439页。

颜世安指责这句话道理不通(22)颜世安:《荀子人性观非“性恶”说辨》,《历史研究》2013年第6期,第41页。,其实不然。荀子无非是要告诉我们,就如现实中所有人(包括穷人)总有求富足之心愿一样,即使现实中作了恶的人,也依然存有向善的心愿。但这里必须有一个预设,即人性本是善的,即人之性可以回应善,并担负起善。若人之性根本为恶,它如何能对善作出回应呢?这似乎很难。从这个意义上讲,世间几乎没有十足的人性恶者存在,即便是先秦法家,他们对于人性之阴暗面有极深之体会,于是提倡严刑峻法。但一个人能敬畏严刑峻法且加以遵守,说明其人性之中依然有微弱的善端,不然,他对严刑峻法也不会有任何敬畏,更不会去加以遵守。

荀子虽然屡言“人之性恶”,但其执持的目标却是“涂之人可以为禹”,这一理想目标与孟子所讲的“人皆可以为尧舜”的理想是一致的。虽然荀子有此目标,但他若完全秉持人性恶之理论,就无法达成此目标。

凡禹之所以为禹者,以其为仁义法正也。然则仁义法正有可知可能之理,然而涂之人也,皆有可以知仁义法正之质,皆有可以能仁义法正之具,然则其可以为禹明矣。今以仁义法正为固无可知可能之理邪?然则唯禹不知仁义法正,不能仁义法正也。将使涂之人固无可以知仁义法正之质,而固无可以能仁义法正之具邪?然则涂之人也,且内不可以知父子之义,外不可以知君臣之正。不然。今涂之人者,皆内可以知父子之义,外可以知君臣之正,然则其可以知之质,可以能之具,其在涂之人明矣。今使涂之人者以其可以知之质,可以能之具,本夫仁义之可知之理,可能之具,然则其可以为禹明矣。(23)王先谦:《荀子集解》,第443页。

这段话,笔者在《为什么性善论是唯一的人性论?》文中有详论,此只援引其结论:“客观方面的‘可’与主观方面的‘能’,使得荀子认为‘涂之人可以为禹’的目标没有任何问题。”(24)张晚林:《为什么性善论是唯一的人性论?》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期,第11页。

荀子要达到这个目标,必须有一个在先的预设,那就是“涂之人也,皆有可以知仁义法正之质,皆有可以能仁义法正之具”,否则,目标无法达成。这个先天的预设,是荀子通过人人践行“父子之义、君臣之正”这种事实反推出来的。那么,这个“质”与“具”到底是什么呢?尽管荀子没有明确说出,但从其论述中可知,这是人生而固有的而非后天学来的先天之能力,即由人人践行“父子之义、君臣之正”这种事实反推出人人皆有这种先天之能力。如实说来,这种先天能力就是孟子所说之“良知良能”,只是荀子没有明确提到,但他这种反推的意思已经跃然纸上,尽管他自己不自觉。正因为荀子没有意识到这种自觉的反推,故他也没有像孟子那样特别地以这种先天能力作为人性的根基,可谓“一间未达”也。荀子这一不自觉的“一间未达”,其后果极其严重,使得后人对其理论不能透解。尽管荀子没有孟子那样的明确意识,但无论如何,只要是求善,就必须提到这种先天能力,这是一个理论上的必然预设。由此表明,由性恶论而求善,必然有一条通向性善论的隐线,不管人是否意识到(25)荀子思想中这样的隐线,参见罗根泽:《诸子考索》,北京:人民出版社,1958年版,第377-384页;王楷:《天然与修为——荀子道德哲学的精神》,北京:北京大学出版社,2011年版,第86-89页。。戴东原就认为,虽然荀子秉持性恶论,但荀子的诸多观点与孟子在性善论之下所证成的观点并不相悖,而是相互发明:

荀子非不知人之可以为圣人也,其言性恶也,曰:“涂之人可以为禹。”“涂之人者,皆内可以知父子之义,外可以知君臣之正。”“其可以知之质,可以能之具,在涂之人,其可以为禹明矣。”“使涂之人伏术为学,专心一志,思索孰察,加日县久,积善而不息,则通于神明,参于天地矣。故圣人者,人之所积而致矣。”“圣可积而致,然而皆不可积,何也?”“可以而不可使也”。“涂之人可以为禹则然,涂之人能为禹,未必然也;虽不能为禹,无害可以为禹。”此于性善之说不惟不相悖,而且若相发明。终断之曰:“足可以遍行天下,然而未尝有能遍行天下者也。”“能不能之与可不可,其不同远矣。”(26)戴震:《孟子字义疏证》,北京:中华书局,1982年版,第31-32页。

荀子所说的“涂之人可以为禹”,当然是指“可以”为禹,而不是指一定能够成为禹,这是可能性与现实性的区别。荀子之所以如此坚信这种可能性,就是对人人所固有的“资”与“具”有信心。何以能有如此之信心?是因为“资”与“具”俱为天所予者。当然,荀子自身并没有这个清醒的意识,他只是实然地肯认人有这个“资”与“具”,并没有进一步往上追索。荀子停留于“资”与“具”自身,故他只看到了“资”与“具”成就了道德,没有看到“资”与“具”之所以能成就道德,其力量实际上来自“资”与“具”对于天命之回应与承受;一旦荀子由经验之察转为形上之思,一定亦可圣证于此而通达宗教。基于此,我们可以借用陈来的话说:“在荀子哲学里,理性隐藏着,但作用无所不在。”(27)陈来:《情性与礼义——荀子政治哲学的人性公理》,邓正来主编:《中国社会科学辑刊》(2009年夏季卷),上海:复旦大学出版社,2009年版,第54页。

正是在这个意义上,我们说性善论是根本不可反对的,康德甚至说:“在道德的教义学中,关于生而具有的恶的命题毫无用处。”(28)李秋零主编:《康德著作全集》(第6卷),北京:中国人民大学出版社,2013年版,第51页。为什么呢?因为一个人由恶的意念转化为善的意念,必须建立在一种人性的根据之上,这个根据虽然不能在经验上被证明,但在我们的灵魂中却又如此强烈地圣证了它,以至于“就禁不住要以极大的惊赞看待它”(29)李秋零主编:《康德著作全集》(第6卷),第49页。。若荀子由此而深思上去,他绝对不应该反对孟子的性善论,只是他自身思想系统中的那条隐线,他自己没有意识到而已。荀子自己也承认“虽桀、纣亦不能去民之好义”(30)王先谦:《荀子集解》,第502页。,这说明人的本性中有好善的根基。由此,岂不是会归到孟子的性善论中了吗?

因此,荀子的性恶论显然不是一种精审到可被进一步考问的人性论,他的经验性格使他总是止步于经验之理解,而对于其学理机制并无兴趣。既然圣人与常人一样皆性恶,那么,性恶的圣人是如何制定礼义的,这在学理机制上是一个难以解决的问题;抑或荀子的实用立场使他认为,礼义既然已经制定出来了,还去思考圣人制定善的礼义的学理机制,无异于“无风起浪,平地起土堆”。荀子的经验性格决定了他不可能对形上之思感兴趣,也契会不到那超越玄远的人性问题,故他要求君子只须“于天地万物也,不务说其所以然而致善用其材”(31)王先谦:《荀子集解》,第233页。,即就其然而用之使之,不必追问其所以然。这样看来,若抛开学理机制不论,荀子的人性论对于他所热衷的现实政治治理问题是适合的,至少是暂时适合的,但若以这种人性论来讲安身立命的人生哲学却极其糟糕,因为这种理论完全盲视人的超越维度,这种盲视所造成的致命问题是:不能开发人的道德动力。

因此,性恶论有一条通向性善论的隐线,而性善意味着人具有先天的道德动力。因此,荀子的性恶论对道德动力是有所交代的,而这一交代使得荀子的性恶论不知不觉地通向了孟子的性善论,可惜荀子并不自觉。但我们必须自觉,这种自觉即在:道德要有动力,必须依赖人性自身的善,即人自身先天之善的能力。

三、荀子之心论向孟子四端之心的会归与道德动力的开发

我们再来看荀子的心论,依然可知要证成荀子之所说,必然会走向孟子之本具四端的心论,不然,其道德动力开发不出来。

在孟子那里,性是体义而心是用义,性之善在心之作用中体现。孟子雅言性善,但性善到底是什么呢?要落实下来,性善实指四端之心对天命之回应与震动,除此四端之心之回应与震动,无所谓性善,在某种意义上,性是虚说,而心是实说。故孟子曰“尽心、知性而知天”,心、性、天并无质的区别。但在荀子那里,性是实说,乃人之生物学之本能,心亦是实说,心与性成为两种完全不同的东西。那么,在荀子那里,“心”到底是什么呢?荀子曰:

心者,形之君也,而神明之主也,出令而无所受令。自禁也,自使也,自夺也,自取也,自行也,自止也。故口可劫而使墨云,形可劫而使诎申,心不可劫而使易意,是之则受,非之则辞。故曰:心容其择也,无禁必自见,其物也杂博,其情之至也不贰。(32)王先谦:《荀子集解》,第397-398页。

孟子也认为,与耳目之官相较,心是大体,人若能挺立这个大体,耳目小体之欲望就不能纷扰其神,这就是大人的境界。心作为大体之所以能挺立得住,乃因为心有仁义礼智四端之潜能。只要人能善养这个大体,就可直接成为圣人。然荀子之心官与孟子是一样的吗?荀子言心乃“形之君也,而神明之主也”,这也是大体之意。即心是出令者而不是受令者,心有自己的潜能与自由,所谓“自禁也,自使也,自夺也,自取也,自行也,自止”者,但所有这些潜能都是在知识的意义上讲的,而不是在道德的意义上讲的,尽管荀子的知道具有更多的道德意义,但却是以知识的方式讲道德。

基于此,荀子要求心应专一而静,若博杂则必乱,以致难以知道。故荀子雅言心是为了知道,而其盛言解蔽,乃为求“虚壹而静”之心真能知道。荀子曰:

人何以知道?曰:心。心何以知?曰:虚壹而静。心未尝不臧也,然而有所谓虚;心未尝不满也,然而有所谓一;心未尝不动也,然而有所谓静。人生而有知,知而有志。志也者,臧也,然而有所谓虚,不以所已臧害所将受谓之虚。……未得道而求道者,谓之虚壹而静。……虚壹而静,谓之大清明。万物莫形而不见,莫见而不论,莫论而失位。坐于室而见四海,处于今而论久远,疏观万物而知其情,参稽治乱而通其度,经纬天地而材官万物,制割大理,而宇宙里矣。恢恢广广,孰知其极!睪睪广广,孰知其德!涫涫纷纷,孰知其形!明参日月,大满八极,夫是之谓大人。夫恶有蔽矣哉!(33)王先谦:《荀子集解》,第395-397页。

荀子之所谓心具何特质?似乎就是一个虚空的大容器,里面空无一物。“虚壹而静”就是把心打扫干净,呈现其本有之虚空,不让异物与杂质占据,这就是荀子所说的“大清明”。这样一个“大清明”之心方能知道,不然,若以“已臧害所将受”,必不能知道。荀子曰:

故道经曰:“人心之危,道心之微。”危微之几,惟明君子而后能知之。故人心譬如盘水,正错而勿动,则湛浊在下而清明在上,则足以见须眉而察理矣。微风过之,湛浊动乎下,清明乱于上,则不可以得大形之正也。心亦如是矣。故导之以理,养之以清,物莫之倾,则足以定是非,决嫌疑矣。小物引之则其正外易,其心内倾,则不足以决庶理矣。(34)王先谦:《荀子集解》,第400-401页。

以上再次说明人心保持“大清明”的重要性,因为这个“大清明”为知道做了必要的准备。道在荀子那里,也不是一个超越的宗教对象,而是万物之间的相互关系,这是知识的对象。人心是“知物物者”,而道心是“知兼物物者”。总之,人心与道心是一个层次的东西,唯人心专精,而道心正是贯通人心后的结果。但人心上升至道心,也得有个条件,就是保持人心之清明。尽管荀子所讲的道主要是道德伦理的意涵,但他以这种知识的方式讲出来,使得这种意涵大为减杀。荀子之心论类似于西方哲学家洛克的白板说,只是荀子说心是空无寥廓之容器。这样,荀子析心与道为二,不似孟子所讲,心非白板而具四端之能。

实际上,在孟子那里蕴含着“心即理”,后来到宋明儒那里,把这个蕴含之义全尽地开发出来,故象山、阳明皆标举“心即理”。既然“心即理”,那么,求道就不必外寻而只需内省。因此,孟子说“学问之道无他,求其放心而已矣”(35)朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,2012年版,第340页。,又说“万物皆备于我矣,反身而诚,乐莫大焉”(36)朱熹:《四书章句集注》,第357页。。“心即理”意味着心自身就有力量践行它自己所涌现出来的理。荀子既然析心与道为二,则心是心,道是道。那么,心知道后如何化为内在之信念、力量,最后又付之于行动以落实呢?此对于荀子又是一问题。荀子屡言:“凡以知,人之性也;可以知,物之理也。”(37)王先谦:《荀子集解》,第406页。此空泛之论实不足以解决此问题。因为圣人之道并非科学意义上的外物之理。科学意义上的外物之理,人只须知之,不必化为内在的德性与力量;但圣人之道不但须知之,且须化为内在的德性与力量,若心仅为白板而无孟子所说之善端,则其“化”之力量从哪里来呢?唐君毅质疑曰:“如荀子之心与道全无必然之关系,道纯在心外,为其客观对象……道如只为一所知之对象,则既知之,即可完成吾人之知识,人应只有所谓知道,而无所谓行道。”(38)唐君毅:《中国哲学原论·原道篇》(上),北京:中国社会科学出版社,2005年版,第246页。但荀子明明告诫我们知道后更要行道,故心当不只是一白板式的知识心,更是一自具力量、自具意志的行为心。荀子于此不甚措意,我们却要进一步追问,这就把荀子逼到孟子的理路上去了。唐君毅进一步关注到这一理路,他说:

荀子虽未尝明言心善,然循荀子所谓心能自作主宰,自清其天君,以知道体道而行道上说,则仍不得不承认荀子之所谓心有向上之能。……所谓向上之能,乃由下直升,至其所谓性情之上,以知统类之道;而实行此道,以转而制性化性,以成善行者。由是而荀子之心,即只在第一步为一理智心,而次一步则为一意志行为之心。此意志行为之心,乃能上体道而使之下贯于性,以矫性化性者。(39)唐君毅:《中国哲学原论·导论篇》,北京:中国社会科学出版社,2005年版,第79页。

若荀子以心求道而成圣,则入孟子论心之彀中,无有疑义。以白板论心,其于讲科学知识可也;若由之而讲伦理道德,乃至成圣成贤之学,则根本不通。然而荀子之学非科学知识之学,荀子明言:“故学也者,固学止之也。恶乎止之?曰:止诸至足。曷谓至足?曰:圣王。”(40)王先谦:《荀子集解》,第406-407页。因此荀子之论心必至于孟子之境方能完成其学。荀子既承认心是“自禁也,自使也,自夺也,自取也,自行也,自止也”的出令者,则心必有一种内在的力量,不然,何以自禁、自使、自夺、自取、自行、自止?“自”即觌体独立之自由,即心在自由的时候,可以自我地禁、使、夺、取、行、止,这无疑说明心自具道德力量。荀子曾论圣人的境界为:

夫微者,至人也。至人也,何强,何忍,何危?故浊明外景,清明内景。圣人纵其欲,兼其情,而制焉者理矣。夫何强,何忍,何危?故仁者之行道也,无为也;圣人之行道也,无强也。仁者之思也恭,圣者之思也乐。此治心之道也。(41)王先谦:《荀子集解》,第403-404页。

这里所展现出来的境界似乎与孟子所说的浩然之气差不多。但若纯粹是荀子所说的认知之心,是很难达到这种境界的,因其内在力量不足。故观荀子之论心,可知孟子四端之心大义所在。大凡人之为人,一旦有知道之心,则同时必当有行道之心,诚如唐君毅所言:“吾人知物有治乱之时,可同时有一求治去乱之心而起。今若无此求治去乱之心,与知物有治乱俱起,则求治去乱之事不能有。”(42)唐君毅:《中国哲学原论·原道篇》(上),第259页。没有一人只求知德而不愿意行德的,横向的知与纵向的行一定是同时出现的,这正如一个人行路,大家可能都去注意空间上的距离了,而没有在意时间,若没有时间这个舞台,人们根本不可能克服空间上的距离。时间与空间一定是同时出现的,只是我们不甚在意时间的流逝,但时间却是更为内在、更为根本的。或许荀子认为,行德之心是不言而喻的,关键是知德。由此,心之纵向之能没有特别凸显开发出来,心之能完全平面化为知识之能,这对于心来说是极大的损失,心之宗教维度在这种不言而喻中隐退了,而荀子的人文世界只是知识性的人为,不能通达于宗教。孟子之所以要特别开发被荀子所忽视的心之纵向维度,并不是要轻视心的横向维度,即知识性的人为,而是要以纵向的宗教维度去调适横向的知识维度,所谓“调适而上遂也”。无论是孟子开发心之纵向维度,还是荀子开发心之横向维度,心只是同一心,人无有二心,焉有孟子所说之心与荀子所说之心?梁涛即误持此一观点。梁涛认为,孟荀之心都是善的,只是前者实心,后者虚心;前者适合道德领域,后者适合政治领域(43)梁涛:《荀子人性论辨正——论荀子的性恶、心善说》,《哲学研究》2015年第5期,第74页。。其实,梁涛的这种讲法是有问题的,既然承认荀子之心有善的道德自觉与道德判断能力,那么,它就不是空的。又,何以见得孟子所说的心不适合政治领域呢?孟子不是明明讲“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政”吗(44)朱熹:《四书章句集注》,第238页。?一个人既生活在道德领域,亦生活在政治领域,若如此,岂不是人须有两个心?实际上,完全没有必要强分孟子所说之心与荀子所说之心。只要承认心是善的,那么,一定是心自立法则、自具善端,即孟子所论心之形态,不可能有其他的心之形态。

结语:性善论是唯一的人性论

综上所论,无论是荀子的人性论,还是荀子的心论,若善不只是狭义的功利论与约定论的善,必须要会归到孟子那里,才能通达于善。狭义的功利论与约定论是与广义的功利论与约定论相对而言的,所谓广义的功利论与约定论是指,一旦功利论与约定论成为每个人所接受的普遍原则,则功利论与约定论即刻就变成了先验论,就是一种定言式命令。康德认为,定言式命令是这样的:“要按照能够同时把自己视为普遍的自然法则的那些法则去行动。”(45)李秋零主编:《康德著作全集》(第4卷),第445-446页。这就是说,若一个私人性的原则能够成为一个普遍的立法原则,那么,这个原则就决不是私人性的,而是先验论的,决不是基于私人性的欲望,而是基于人类普遍的善的意志,这个原则由此也成为定言式命令,对所有的人都有效,“它无须以通过某个行为要达成的任何别的意图为基础,就直接要求这个行为”(46)李秋零主编:《康德著作全集》(第4卷),第423页。。也就是说,定言式命令自身就有价值,不是因为别的意图才有价值。尽管荀子把善置于人性之外,但他所说的“正理平治”显然不是约定论的,更不是私人性的原则,而是人类普遍的原则,自身就有价值。既如此,荀子那基于气性的人性论与心论,是不可能达到“正理平治”的普遍原则的。可见,只要认可善作为一种普遍原则,则性善论是不可免的,或者说,性善论是唯一的人性论。

推扩而言之,若我们承认人需要教化且教化有效,那么,我们必须承认性善论。董仲舒下面一段话正说明了这个道理:

性如茧如卵,卵待覆而成雏,茧待缫而为丝,性待教而为善,此之谓真天。天生民性有善质,而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。民受未能善之性于天,而退受成性之教于王,王承天意以成民之性为任者也。今案其真质,而谓民性已善者,是失天意而去王任也。万民之性苟已善,则王者受命尚何任也?(47)苏舆:《春秋繁露义证》,第300-302页。

茧虽不是丝,卵虽不是雏,但茧卵是基底,无之则不可能有丝与雏。同样,人性不能直接是现实的善,必须待教而后才能成为现实的善,但这要有一个条件,即人性有善质,如果没有这个条件,则教化无效。这一条件,董仲舒是承认的,故曰“天生民性有善质,而未能善,于是为之立王以善之”。孟子的性善论其实就是这个意思。所以《春秋繁露义证》的作者苏舆在释这几句话时说:“董未尝以性为恶,未尝以性为非本善,亦未尝以为性不皆善。但以为性未全善,而有善之端,待于教而后成。”(48)苏舆:《春秋繁露义证》,第301页。荀子曰:“虽庶人之子孙也,积文学,正身行,能属于礼义,则归之卿相士大夫。”(49)王先谦:《荀子集解》,第148-149页。显然,荀子承认教化的有效性,然一旦有这种承认,则性有善端或善质这一预设也是必须要承认的。不过,荀子并未做深入细致的思考,或许是没有自觉到这一预设。但荀子有无自觉是一回事,哲学义理的客观性又是一回事。本文通过对荀子心性论的疏解,展示儒学心性论这种哲学义理的客观性,这种客观性就是:性善论是唯一的人性论。