清华简《五纪》“文德”配合及其思想背景

杨 衎

(北京语言大学 中华文化研究院,北京 100083)

“五正”来自于简5-6:“一直,二矩,三准,四称,五规,圆正达常,天下之度。直礼,矩义,准爱,称,圆忠,天下之正。”“直”“矩”“准”“称”“规”为“五度”,则“礼”“义”“爱”“”“忠”为“五正”。“五正”之外还有“五建”,出自简25“礼、义、爱、、忠,六德合五建,四维算行星”。整理者注:“五建,疑指礼、义、爱、仁、忠。”(3)清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编:《清华大学藏战国竹简》(拾壹),第99页。“文德”出自简121-122:“行之律:礼、义、爱、、忠,、善、永、贞、良,明、巧、美、有力、果,文、惠、武三德以敷天下。”(4)清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编:《清华大学藏战国竹简》(拾壹),第130页。“礼”“义”“爱”“”“忠”都是德性概念,“文德”又是《五纪》作者指称这五种德性唯一完整且可坐实的名号,为方便行文,后文以“文德”指代《五纪》这一组德性概念。

“文德”在《五纪》中的重要性表现在它们与各类元素相配合对应,编织了一个庞大的“关系网”,并几乎贯穿了《五纪》全篇。参与配合的有“五纪”(日、月、星、辰、岁)、“五算”(一、二、三、四、五)、“五章”(五色)、“五度”(直、矩、准、称、规)、“五时”(风、雨、寒、暑、大音)、三十神等,不一而足。

考虑到礼、义等德性是整个中国古代特别是先秦思想史上重要的思想观念,并尤为儒家学派所推重,本文将从构成《五纪》“文德”的几种德性及与其他事物的配合入手,探讨这种观念的思想背景,尤其是阴阳家与儒家的融合现象。

一、德性、五行与其他元素的配合

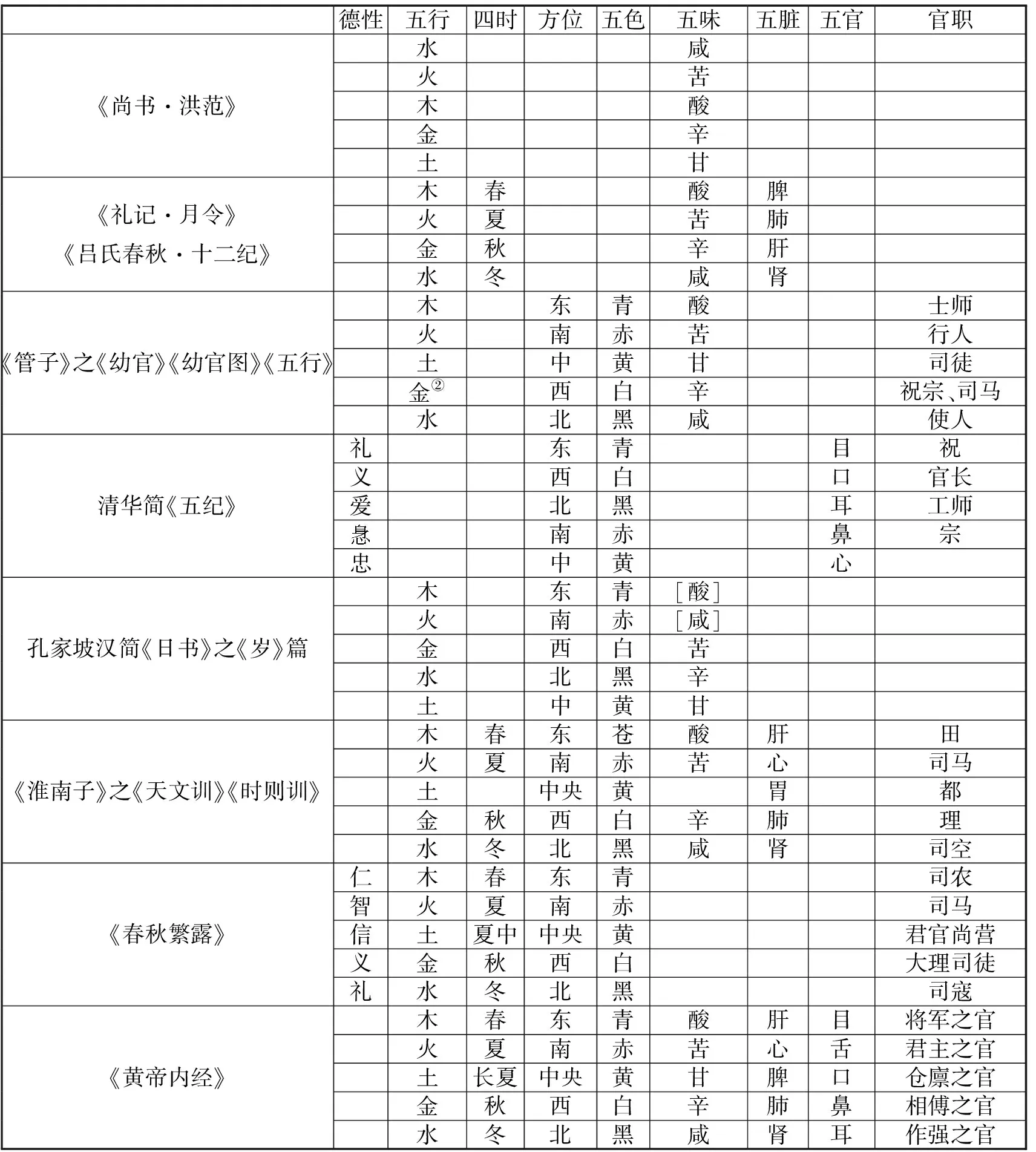

在现存的先秦至汉初文献中,德性、五行(金、木、水、火、土)与其他元素的配合现象广泛存在。李零等学者曾整理过其中一些文献的“五行表”(5)李零:《子弹库帛书》(下),北京:文物出版社,2017年版,第99-103页。。参与配合的元素,涉及自然界和人文社会领域的各个方面,如十干、五帝、五神、五虫、五音、十二律、五数、五臭、五祀、十二宫、五路、五驾(又称“五乘”)、五食、五器、五气、五兽之爨、五刑、五火、五乐、五畜、十二官、十二树、五星、五灵、五岳、五木、五毒、五事、五时。与以上所举的这些元素相比,德性、五行与季节、方位、颜色、五味、五脏、五官、官职等的配合更为重要、更为稳定,影响也更为深远。笔者结合《五纪》的相关条目,对这些较为重要的配合进行了整理,详见表1。

梳理表1各种配合,可以得出以下一些认识:

将五种重要的物质(或精神)元素与其他各类元素依据一定的逻辑进行分组配合,是两周至西汉初年一些古书的通行做法。上述所举文献中,除了《礼记·月令》和《吕氏春秋·十二纪》由于与四时相应只列出木、火、金、水外,其他文献都将“五行”中五种基本物质元素全部列出,只有清华简《五纪》缺失此项。在《五纪》中起纲领性作用的,不是金、木、水、火、土这五种物质元素,而是“礼”“义”“爱”“”“忠”这五个德性价值概念亦即精神元素,《五纪》中称为“文德”。以精神元素为纲,是《五纪》的一大特色。

五方与五色、五行(金、木、水、火、土)的配合是固定的。《五纪》中五方与五色的配合,不仅与《淮南子》《春秋繁露》《黄帝内经》等传世经典一致,也与孔家坡汉简《日书》的《岁》篇相合。东方都对应青色(苍色),五行属木;西方都对应白色,五行属金;南方都对应赤色,五行属火;北方都对应黑色,五行属水;中央都对应黄色,五行属土。尤其需要指出的是孔家坡汉简《日书》,“日书”是相当长的一段时间里上至王公大臣、下至平民百姓日常使用的按时令趋吉避凶之书。说明这类对应配合已经相对固定,是当时社会的“公共知识”。

五味与五行、五方、五色的配合稍有不同。《尚书·洪范》《管子》《黄帝内经》等文献都是将酸味配东方青色木,辛味配西方白色金,苦味配南方赤色火,咸味配北方黑色水,甘味配中央黄色土。《礼记·月令》《吕氏春秋》《淮南子》将味与四季相配,只提到了五味中的四种:酸味配东方青色木,属春季;辛味配西方白色金,属秋季;苦味配南方赤色火,属夏季;咸味配北方黑色水,属冬季。《黄帝内经》引入了“长夏”概念,甘味配中央黄色土,属长夏。这是一个具有完整性与发展性的五味配合系统。但孔家坡汉简《日书》的《岁》篇,除了酸味配东方青色木、甘味配中央黄色土与上述系统一致外,咸味对应南方赤色火,苦味对应西方白色金,辛味对应北方黑色水,则有所不同。而这一差异出自当时家常日用的“日书”,是另一个完整的五味配合系统。《五纪》没有涉及五味的配合,可能是由于《五纪》的作者认为五味对于建构宇宙人间秩序并不重要,或者是特意回避了《尚书·洪范》的表述(6)《尚书·洪范》最早记载了五行和五味。贾连翔指出:“《五纪》作者看上去是在刻意回避‘五行’的内容,若站在战国思想特征多元性的角度看,‘不涉五行’或许体现了当时数术思想的某个种类的特点,这与后来的《春秋繁露》等又有极大的不同。”参见贾连翔:《清华简〈五纪〉中的“行象”之则与“天人”关系》,《文物》2021年第9期,第90、94页。。

表1 德性、五行与其他元素配合表(7)《管子·五行》五行与五声相配,五声的“黄钟”“青钟”“赤钟”“黑钟”,分别对应土、木、火、水。“庚子金行七十二日”,对应“景钟昧其明”。按照配合逻辑,姑系于西方白色一栏。

德性与方位的配合有较大分歧。《五纪》的排列是:礼东、义西、爱北、南、忠中。《春秋繁露》的排列是:东仁、南智、中央信、西义、北礼。这里只有义,二者都把它与西方相配。《五纪》以忠配中,很明显是利用了声训(8)陈民镇:《试论清华简〈五纪〉的德目》,《江淮论坛》2022年第3期,第23页。。

相应地,德性或方位与五官的配合也与现今中医界通行的《黄帝内经》体系差异明显。《五纪》的排列是:礼东目、义西口、爱北耳、南鼻、忠中心。《黄帝内经》的排列是:东目、南舌、中央口、西鼻、北耳。《五纪》的五官缺少舌,以心代替。方位配合上,东方都对应目,北方都对应耳。心在《黄帝内经》体系中与肺、肝、脾、肾并称五脏,《五纪》中将心这一内脏与耳目之官并提,则与清华简《心是谓中》以心为中为君、以耳目口等为相的说法相呼应。

五脏与五行、季节、五味(以及方位)的配合存在两个不同的序列。《礼记·月令》《吕氏春秋·十二纪》中,脾对应木、春季和酸味,肺对应火、夏季和苦味,肝对应金、秋季和辛味,肾对应水、冬季和咸味。《黄帝内经》是另外一个体系:肝对应东方、木、春季和酸味,心对应南方、火、夏季和苦味,肺对应西方、金、秋季和辛味,肾对应北方、水、冬季和咸味,脾对应中央、土、长夏和甘味(9)《淮南子》与《黄帝内经》是一个体系,仅是脾的位置换成了胃,且没有对应季节。胃在《黄帝内经》中是与脾脏对应的“腑”。。两相比较,只有肾这一脏的对应是一致的。《礼记·月令》《吕氏春秋·十二纪》没有出现心脏,从逻辑上看,应该是对应土和甘味,且放置在中央。《黄帝内经》体系后来取得了压倒性优势。

官职的配合有四个序列。《管子》中士师对应东方青色木,行人对应南方赤色火,司徒对应中央黄色土,祝宗、司马对应西方白色金,使人对应北方黑色水。这都是当时诸侯国的一些事务性官职。《五纪》中,祝对应东方礼,官长对应西方义,工师对应北方爱,宗对应南方,文本中都与操办祭礼、准备祭品有关。《淮南子》和《春秋繁露》的官职配合大致是一个体系:司农(《淮南子》称“田”)对应东方春季青(苍)色木,司马对应南方夏季赤色火,君官尚营(《淮南子》称“都”)对应中央夏中(《淮南子》此项没有季节)黄色土,大理司徒(《淮南子》称“理”)对应西方秋季白色金;唯有北方冬季黑色水的对应较为不同,《淮南子》的官职是司空,《春秋繁露》的官职是司寇。官职与季节相配,还见于《周礼》:春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官百工(其他两项是天官冢宰和地官司徒)。《黄帝内经》体系则根据五脏六腑的特性,把它们比作各种官职:心是君主之官,肺是相傅之官,肝是将军之官,胆是中正之官,膻中是臣使之官,脾胃是仓廪之官,大肠是传导之官,小肠是受盛之官,肾是作强之官,三焦是决渎之官,膀胱是州都之官。这种官职比附是为了更好地认识人体脏腑的作用,而《管子》《淮南子》《春秋繁露》则是为说官职而说官职,二者存在较大差别。不过,《黄帝内经》这一系列比附,应该受到了以《管子》《淮南子》《春秋繁露》为代表的官职配合体系的影响。

五脏的配合和官职的配合,也没有出现在《五纪》的配合体系中。

通过以上一系列分析,可以看出,关于德性、五行与其他事物配合的这类“公共知识”在战国时代还处于一种不稳定的状态。《五纪》中的各种配合是这一“公共知识”演进中的重要样本。汉初《春秋繁露》和《黄帝内经》的出现,标志着这类配合稳定了下来。

二、多种德性并举与《五纪》“文德”

多种德性并举的现象,传世文献中出现较早的是《逸周书》,时代不早于西周后期。《逸周书·宝典解》有九德(孝、悌、慈惠、忠恕、中正、恭逊、宽弘、温直、兼武);《逸周书·文政解》有九行(仁、行、让、言、固、始、义、意、勇);《逸周书·常训解》有九德(忠、信、敬、刚、柔、和、固、贞、顺)(10)黄怀信等:《逸周书汇校集注》,上海:上海古籍出版社,2007年版,第53、283-286、375页。。《左传》《国语》中记载了很多历史人物以德性观念进行价值评价的言论(11)陈来:《古代思想文化的世界——春秋时代的宗教、伦理与社会思想》,北京:生活·读书·新知三联书店,2002年版,第247-269页。。

不过,以上所举并非儒家学派的原创性文献,对德性划分的标准并不统一,人物的言论与具体语境关涉较大,每种德性并举“方案”的普遍适用性相当受限,至多是后来儒家德性思想的一种萌芽。《论语》中有从这种萌芽过渡来的痕迹,如“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”,“夫子温、良、恭、俭、让以得之”,“子以四教:文,行,忠,信”,“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义”(12)朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,2012年版,第49、51、99、174页。,等等。不过这些都非伦理本原性的概念,更多着眼于个人日常细节修养,与后世仁义礼智信“五常”这样的德性并举尚有差距。从现有传世文献看,在以孔子为代表的儒家学派初创期,尚未看到带有伦理本原性的德性并举现象。孔子在《论语》中多是单独论“仁”或者“礼”,如“我欲仁,斯仁至矣”“礼云礼云,玉帛云乎哉”之类(13)朱熹:《四书章句集注》,第100、179页。,是一种夫子式的循循善诱,而非一套长篇大论的哲学伦理学纲目体系。

这一现象到战国时代有了本质性的变化。不同思想流派或出于标榜,或出于讥刺,开始争相标举一系列德性,作为推崇或批判的纲目。传世文献中,《孟子·公孙丑上》最早将“仁”“义”“礼”“智”并列,作为人的“四端”;《管子·牧民》则把“礼”“义”“廉”“耻”并列,称为“四维”。子思、孟子所处的战国时代,诸侯国之间和诸侯国内部的斗争日益激烈,各家学说相继并出,现实政治和思想的剧烈变动已不容许孔子式的从容不迫,以孟子为代表的一派儒家学者,迫切要将儒家思想体系化,以回应政治和思想上的巨大挑战。将四五种德性或曰儒家思想的核心价值概念并举,是思孟学派试图将儒家思想体系化的一个重要表现。不过,这一尝试在《荀子·非十二子》遭到了点名批评:“案往旧造说,谓之五行,甚僻违而无类,幽隐而无说,闭约而无解。……是则子思、孟轲之罪也。”唐人杨倞注云:“五行,五常,仁义礼智信是也。”(14)王先谦:《荀子集解》,北京:中华书局,2012年版,第93-95页。马王堆帛书和郭店楚简《五行》称“仁义礼智圣”为“五行”。现在有学者以为,荀子批评的“五行”就是帛书和楚简《五行》的“仁义礼智圣”。

《庄子》是一部道家著作,《庄子·胠箧》却借盗跖之口提出了“圣勇义知仁”(15)郭庆藩:《庄子集释》,北京:中华书局,2013年版,第316页。《淮南子·道应训》作“圣勇义仁智”,见刘安:《淮南子》,第294页。的“盗亦有道”。仁义礼智等德性概念在先秦多由儒家强调,联系《庄子·胠箧》的具体语境,同时参照《庄子·盗跖》等篇中对孔子和儒家思想的态度,可知盗跖所说的“盗亦有道”明显是对儒家常用的五个德性概念进行反讽,尽管没有其他儒家传世文献为佐证,但也反映了当时某些儒家学者排列五种德性观念的情况。

《春秋繁露》“仁义礼智信”(董仲舒《举贤良对策》称为“五常”)和《五纪》“礼”“义”“爱”“”“忠”(“文德”或“五正”),则又提供了另外两个五种德性的组合版本。

《五纪》“文德”中的“礼”“义”两项,在《春秋繁露》“五常”和简帛《五行》“五行”里皆有出现。“忠”这一项其他几个组合版本都不具备,但“忠”也是先秦文献中一个较为重要的德性概念,不仅《逸周书》《国语》中多见,《论语》里也有相关表述,“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也”,“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎”(16)朱熹:《四书章句集注》,第48、83页。。“爱”这个概念很少作为一种德性被提及,《论语》中只有“节用而爱人”“泛爱众而亲仁”“樊迟问仁,子曰:‘爱人。’”“爱之,能勿劳乎?忠焉,能勿诲乎?”“君子学道则爱人”等几处(17)朱熹:《四书章句集注》,第49、140、151、177页。,“爱人”(“爱众”)几乎是“仁”的同义词了。这就牵涉到《五纪》“文德”里的“”。“”,整理报告读为“仁”,有学者认为应当读作“信”。如果《五纪》中的“爱”近于《论语》“爱人”,即“仁”之意,为了避免重复,“”释为“信”更妥。

总之,在董仲舒之前,德性的并举组合还很不稳定。

三、齐学背景下阴阳家与儒家的两次思想交汇

关于“五行”(金、木、水、火、土)的最早记录出自《尚书·洪范》。虽然后来《尚书》名列“五经”,在后世被长期视作儒家经典,然而它本是各家各派都可以利用的公共文献,并不为儒家一派所独有,所以“五行”也不能说是儒家学派的发明。《论语》《孟子》《荀子》等先秦儒家原创性文献并没有出现过金木水火土“五行”,可见早期儒家对“五行”这类概念并没有给予特别的重视。

在《论语》这一反映孔子思想最可靠、最集中的文献中,孔子确实“不语怪、力、乱、神”,他的学生子贡也说:“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。”(18)朱熹:《四书章句集注》,第98、79页。孔子对超越性的、本原性的事物并没有表现出多少兴趣,一则是由于他的注意力都放在了现实政治和人间伦理上,二则也与他“知之为知之,不知为不知”的谨慎治学态度密切相关。思孟学派试图通过并举德性概念并把它说成是人性的本原,以此构建更完整的儒家思想体系,结果遭到了荀子的批评。荀子指责的“案往旧造说”,说明在思孟学派之前,社会上早就有了这种并举德性的做法(这和我们前文的论述是一致的),然而这并非是儒家的原有治学思路,所以说“甚僻违而无类”。

不过,孟子也没有将德性与方位、颜色等配合起来。根据现有文献,先秦儒家,或者说现在为一般人所接受的先秦儒家序列,是不会存在类似于《五纪》这种为了统合各种元素而牵强附会的现象的。

根据前文的分析,此类比附很可能出自同一思想流派甚至是同一原始文献,至少也是作为“公共知识”通过某一思想流派、某一思想家的推重而大规模介入思想领域的。根据现有的文献资料,儒家理念介入阴阳术数,始于稷下齐学的重要人物邹衍。《史记·孟子荀卿列传》中把邹衍等人置于儒家思想家孟子、荀子之间,除了排列年代先后,也暗含有某种学术思想上承接的考虑。《孟子荀卿列传》说邹衍“睹有国者益淫侈,不能尚德”,“乃深观阴阳消息而作怪迂之变”,“然要其归,必止乎仁义节俭,君臣上下六亲之施”(19)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1982年版,第2344页。,阴阳怪异之说最终还是落实到儒家的“仁义”思想上。《盐铁论·论儒》载:“邹子以儒术干世主,不用,即以变化始终之论,卒以显名。”(20)王利器:《盐铁论校注》,北京:中华书局,1992年版,第150页。说明思想家有时不得不采取一些游说策略,向现实政治作一定妥协,也是不得已而为之。阴阳术数与儒家理念能结合在一起,并非凭空而来。被儒家奉为“六经”之一的《周易》本是占卜之书,儒家也并不否认“天命”的存在,这些都为儒家和阴阳家发生大规模交汇奠定了思想基础。

《史记·孟子荀卿列传》对邹衍的思想有一段概述:“其语闳大不经,必先验小物,推而大之,至于无垠。先序今以上至黄帝,学者所共术,大并世盛衰,因载其礻几祥度制,推而远之,至天地未生,窈冥不可考而原也。先列中国名山大川,通谷禽兽,水土所殖,物类所珍,因而推之。”(21)司马迁:《史记》,第2344页。将这些记载参核《五纪》的内容,颇有相合之处。“载其礻几祥度制”,“礻几祥”表现为《五纪》中所记的洪灾,“度制”则是以“五纪”“五算”“五度”“文德”等构建起的天人秩序。遍列山川名物,是儒家文献《尚书·禹贡》和“古之巫书”《山海经》的典型体例(22)如《尚书·禹贡》:“济、河惟兖州。九河既道,雷夏既泽,、沮会同。桑土既蚕,是降丘宅土。厥土黑坟,厥草惟繇,厥木惟条。厥田惟中下,厥赋贞。作十有三载,乃同。厥贡漆、丝,厥篚织文。浮于济、漯,达于河。”见孔颖达:《尚书正义》,第198-201页。《山海经·南山经》:“南山经之首曰鹊山。其首曰招摇之山,临于西海之上。多桂,多金、玉。有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。有木焉,其状如榖而黑理,其华四照,其名曰迷榖,佩之不迷。有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走。”见郝懿行:《山海经笺疏》,北京:中华书局,2019年版,第1-2页。,《淮南子·地形训》中亦有所体现(23)如《淮南子·地形训》:“东方川谷之所注,日月之所出。其人兑形小头,隆鼻大口,鸢肩企行,窍通于目,筋气属焉。苍色主肝,长大早知而不寿。其地宜麦,多虎豹。”见刘安:《淮南子》,第91页。。《五纪》中则存在着相似段落(24)《五纪》简32-33:“大川尚水,鱼鳖鼋鼍蛤象,青草百物生之。其水沈泽,五谷滤酒,蠲寅血濯溉浴沐。民之裕材,其珍珠、龟、象。大山尚石,登云五物,草木百物,虫蛇百物,禽兽百物(生?)之。民之裕材,其珍金、玉、石。”见清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编:《清华大学藏战国竹简》(拾壹),第102页。。可见,在“列中国名山大川,通谷禽兽,水土所殖,物类所珍”方面,《五纪》与《史记·孟子荀卿列传》所描述邹衍学说的状貌较为接近。至于“序今以上至黄帝,学者所共术”,《五纪》更是不吝笔墨详细记载了黄帝战蚩尤的情况。认为《五纪》与邹衍这一派糅合“仁义”与“阴阳消息”的学者存在着某种联系,应是不成问题的。

清华简整理者据无字残片作AMS碳14测定,清华简抄成年代为公元前305±30年左右(25)李学勤:《〈系年〉出版的重要意义》,《夏商周文明研究》,北京:商务印书馆,2015年版,第219页。。我们无法依据抄本年代确定原始文献的出现时间,但至少确定了文献产生的年代下限,而这个时间段与邹衍生活的时代相近。程浩指出:“邹衍活跃在孟、庄、屈‘三子会宗’的时代,约与清华简的写定同时。在这样一个中国历史上思想碰撞最为激烈的时期,如果我们推说《五纪》的写作可能受到了阴阳五行学说的深刻影响,大概也不会有太大问题。”(26)程浩:《清华简〈五纪〉思想观念发微》,《出土文献》2021年第4期,第4页。此外,也有学者强调《五纪》与阴阳家的关联(27)参见子居:《清华简十一〈五纪〉解析》(之四),360doc个人图书馆,2022年2月25日,http://www.360doc.com/content/22/0225/20/34614342_1019017237.shtml;陈民镇:《试论清华简〈五纪〉的德目》,《江淮论坛》2022年第3期,第25页。。考察《五纪》的思想倾向会发现,它存在着很强烈的在动荡灾变之后重建秩序、将天地万物整合起来的意愿,与孟子“定于一”的理念可谓殊途同归,都应是在同一个时代氛围下的产物。依照现在有限的资料,判定《五纪》产生于厌战统一思潮广泛流行、各种学派竞相提出社会整合方案的战国后期,尚属稳妥。

邹衍是实现阴阳家与儒家第一次思想交汇的重要思想家,《五纪》极有可能是这次交汇过程中出现的文本之一。先秦阴阳家文献几乎没有流传下来,参照同期儒家、墨家、道家、法家文献的规模情况,阴阳家文献的数量应该也很可观。《汉书·艺文志》著录有《邹子》四十九篇、《邹子终始》五十六篇,都已失传。《五纪》没有出现“五行”和“五德终始”说,一种可能是《五纪》出自邹衍前后的其他阴阳家,也有可能《五纪》仅是邹衍学派的系列文献之一(“五德终始”说没有放在这一篇)。同一学派的各篇文献各有自己的侧重点,某一篇文献没有提及一些重要概念、重要观点,并不稀奇。《五纪》要着重解决的是构建天人秩序,而非如“五德终始”一样为朝代更替提供理论依据。《五纪》的内容十分驳杂,它的内在逻辑性和周严程度还难以与传世的诸子文献相比,不过我们仍可以看出作者试图以“五纪”和“文德”为中心构建宇宙人间秩序的宏图大志。程浩指出:“利用阴阳五行学说对儒家学说进行改造,使之顺应统治的需要,过去都归结于西汉的董仲舒,现在从《五纪》来看,至少战国中期就已发其端了。”(28)程浩:《清华简〈五纪〉思想观念发微》,《出土文献》2021年第4期,第16页。

秦朝“焚书坑儒”之后,儒家学派历经艰难得以幸存,阴阳家学派的主流则从此渐渐湮没无闻,或许是由于阴阳家更多地受到了方士牵连,受到了更严重的打击。汉初,儒家学派将主要精力用于对儒家经典及其解释文献的抢救性挖掘、整理与传承上。《史记·儒林列传》:“汉兴,然后诸儒始得修其经艺,讲习大射乡饮之礼。”“然尚有干戈,平定四海,亦未暇遑庠序之事也。孝惠、吕后时,公卿皆武力有功之臣。孝文时颇征用,然孝文帝本好刑名之言。及至孝景,不任儒者,而窦太后又好黄老之术,故诸博士具官待问,未有进者。”(29)司马迁:《史记》,第3117页。除了儒家学者叔孙通率领鲁地诸生制定朝堂礼仪外,真正指导国家政治生活的是黄老道家。景帝朝儒生辕固生贬称《老子》为“家人言”,就触怒了窦太后,几乎遇害。直到董仲舒等人出现,儒家在思想界和现实政治生活中受冷落的局面才得以改变。

董仲舒是儒家春秋公羊学学者。历史上对公羊学的由来并没有一个很明晰的记载,东汉纬书始见其师承谱系,很多人以为并不可靠(30)任蜜林:《论董仲舒春秋公羊学的思想渊源》,《现代哲学》2018年第2期,第123-126页。。有学者认为,董仲舒春秋公羊学与稷下齐学有着密切的关系(31)林永光:《简论董仲舒对儒学的齐学化》,《文史哲》1997年第5期,第44-46页。。

一般认为,董仲舒是正统的儒家学者,但他在代表作《春秋繁露》中提出的许多观点,已和孔子、孟子的思想主张有了很大区别。最主要的表现,就是董仲舒用阴阳五行、三纲五常、天人感应等建立了一个完整的儒家天人体系——从哲学上确认了当时自然与社会政治伦理秩序的合理性。董仲舒不仅将仁义礼智信五种德性观念并列,还直接宣称:“夫仁谊礼知信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于方外,延及群生也。”(32)班固:《汉书》,北京:中华书局,2007年版,第564页。不仅人间秩序要调整,而且鬼神和一切生命体无所不包,都在其规范之中。儒家在黄老道家、刑名之学和帝制皇权的挤压下,为了适应时代形势需要进行调整,理固当然,然而董仲舒这样改造孔孟之道,显然有稷下齐学邹衍等学者思想影响的因素。有学者指出,董仲舒的“三统三正”说就可能受到了战国邹衍“五德终始”说的影响(33)章伟文:《论董仲舒的经学历史哲学》,《国际儒学》2022年第1期,第66页。。这是阴阳家第二次与儒家发生思想交汇,在这个交汇过程中起到引领时代风气的决定性作用的思想家,就是董仲舒。与邹衍代表的第一次交汇相比,这一次思想交汇显然更为成功,影响也更大。

有学者指出《五纪》存在齐系文字因素,认为其底本与齐鲁关系密切,可与其思想内涵相呼应(34)陈民镇:《略说清华简〈五纪〉的齐系文字因素》,《北方论丛》2022年第4期,第51页。。贾连翔指出,《五纪》黄帝战蚩尤的故事中“大神”的臣属化,“将自然规律与人事牢牢拴在了一起,其思想内核当属‘天人合一’,其作用是为执政者所做各类活动提供依据,更有利于政治统治的需要。”“董氏思想的诸多特点及其形成方式,与《五纪》有颇多相似之处,极可能是对类似战国思想的模仿和改良,二者的关系颇值得做深入的比较研究。”(35)贾连翔:《清华简〈五纪〉中的“行象”之则与“天人”关系》,《文物》2021年第9期,第90页。程浩则指出了《五纪》以“灾异”为后帝构建秩序的逻辑初始设定,而“董仲舒申发‘天人感应’学说,其立论基础便是‘灾异以见天意’”(36)程浩:《清华简〈五纪〉思想观念发微》,《出土文献》2021年第4期,第2页。。笔者认为,从稷下先生邹衍到清华简《五纪》,再到接受了春秋公羊学的董仲舒,之间的联系脉络是很清晰的,而且是不断向着周密化、体系化发展的。

本文第一部分已经分析过包括董仲舒《春秋繁露》在内的配合体系。在董仲舒之后的两汉大部分时期,支配儒家学派内部和整个思想界话语权的,一直是这种混合了阴阳家因素的儒家思想(37)除了董仲舒的春秋公羊学以外,还在武帝朝和元帝朝分别出现了夏侯始昌所传的《洪范五行传》和京房创立的京氏易学。,到了两汉之际,进一步发展为谶纬神学。董仲舒的“天人感应”学说本意是“屈民而伸君,屈君而伸天”,然而当他闲居在家“著灾异之记”可能对现实政治生活有所干预时,就遭到了皇权的迫害,之后“竟不敢复言灾异”(38)司马迁:《史记》,第3128页。。西汉末年及之后的谶纬神学完全沦为服务于强权和野心家的舆论工具。《五纪》中已然有了这一苗头,那就是它论述的只是与“五纪”“文德”相联系的世间秩序的完备性与合理性,这与东汉官方宣扬的谶纬神学有着草蛇灰线、一脉相承的关系。作为一大思想流派阴阳家虽然逐渐消亡,但它的核心理念却在董仲舒之后长期与儒家学派高度绑定,构成了一荣俱荣、一损俱损的共生关系。即便后来谶纬神学遭到禁绝,董仲舒建构的天人体系仍对儒家思想和之后的整个中国古代文化有着深远的影响。

余论

清华简《五纪》的内容颇为庞杂,其思想来源不仅有我们论及的阴阳家、儒家因素,还有其他学派如黄老道家的影响,同时涉及了天文学、人体生理、古史传说等十分丰富的内容。《五纪》拼凑的痕迹太过明显,使文献显得杂乱无章,影响了文本的总体价值,但它同时保存了大量上古时期的珍贵资料,不能不说是一大贡献。

由于年代久远,脱离了文献产生时代的语境,我们很难理解《五纪》各种对应配合背后的理路。它们是根据什么做出的,作者并没有说明,这样的谜团还有待我们破解。

《五纪》的对应配合也非全无意义。前面提及的中医学理论奠基之作《黄帝内经》,就建立在类似于《五纪》这种配合、整体化的思维方式之上,今天仍有着广泛的运用。《五纪》作为一篇新发现的先秦出土文献,其中的很多价值尚待我们进一步研究。