芝华长生

——汉代装饰所见灵芝文化信仰研究

芦 倩(吉林艺术学院 艺术学研究所,吉林 长春 130012)

汉代是中国绘画装饰艺术的奠基阶段,在经历先秦时期由写实到抽象化的发展,最终在汉代形成较为稳定的绘画样式及装饰体系。在汉代尊崇厚葬、“事死如生”以及谶纬之说的社会观念影响之下,给予了神话题材艺术创作极大的空间。神仙信仰、求仙问道等观念长期存在于汉代社会观念之中。正是因此,汉代所呈现的各类艺术形式之中,不乏神怪题材,这一现象在各类装饰性器物之上尤为显著。加之汉初黄老学说提倡休养生息政策,在恢复民生的影响之下,对植物类的艺术创作与内涵延展也日益成为一种文化符号。从先秦到秦汉时期,灵芝等菌类植物经历了被神化其来历再到逐渐被赋予长生作用的过程。人们将其视为仙药,在应用中对灵芝等仙草图式进行艺术化加工,运用至各类器物装饰之中,寄托长生之愿,灵芝文化信仰便在此种社会氛围之中逐渐发展。

一、汉代灵芝图样信仰概述

原始时期,泛神化现象广泛出现,植物样式图腾的象征意味明显。在汉代装饰艺术中,对应汉代的神学思想,植物被神话思想所渲染,其中神话中所流传的仙草也被应用于艺术创作。汉代人所信仰的“仙药”与“瑞草”种类中,菌类植物是典型。灵芝文化自先秦时期便已萌芽,先秦典籍《高唐赋》中提及灵芝,曰:“我,帝之季女,名曰瑶姬,未行而亡,封于巫山之台,精魂为草,寔曰灵芝。”[1]人们将灵芝定义为由神女瑶姬幻化的植物,这一典故赋予灵芝神话色彩。灵芝文化发展至秦汉,随着长生思想及天人感应学说的广泛流传,仙药之说更甚,灵芝被赋予的神话意义愈发厚重。灵芝在秦汉神话体系中有长生的吉祥寓意,在认知过程中人们逐渐了解其功效,将其夸张演化为食之可长生的仙草。《史记·淮南衡山列传》中记载:“又使徐福入海求神异物,还为伪辞曰:‘臣见海中大神言曰‘汝西皇之使邪?’臣答曰:‘然。’‘汝何求?’曰:‘愿请延年益寿药。’神曰:‘汝秦王之礼薄,得观而不得取。’即从臣东南至蓬莱山,见芝成宫阙。’”[2]在社会普遍信奉的长生思想引领之下,灵芝逐渐被广泛定义为可使人延年益寿的长生之药,从而进一步使得灵芝信仰扩大化。也正是在这一时期,灵芝图式经历了由上至下的传播过程,这一图示的表现方式日益世俗化。

在各类装饰艺术的表现形式之中,灵芝图式的出现往往象征着对长生的追求以及对于神仙世界的探寻与思考,在汉画或者其他艺术形式中以纹样形式出现,亦代表着情绪与意念的传承,因此这一图示往往与意义相关联的神怪图式共存。甚至可以说,灵芝图式依存于神怪题材。灵芝的神话故事以及祥瑞寓意凸显,但灵芝这一图式出现的时间相对而言并未与其信仰发展同步,灵芝文化虽诞生于先秦时期,却在秦汉时期才初步确立仙药地位,并在西汉时期才真正确立瑞草内涵,出现被定义为祥瑞的文献记载[3]。在艺术表现上,灵芝图式往往依托草叶纹以及神怪题材同步出现,但灵芝图式的应用却迟于灵芝意义的确立,直至西汉中晚期,灵芝图式应用才广泛出现。灵芝图式与他类草叶纹饰有所差异,其形制较为规整,大致以一枝多果的形式呈现,菌盖绘制也多以写实为重,多用近椭圆形表现,形貌特征较为明显,但也不乏他种表现形式。总体而言,在识认纹饰方面优于他类草叶纹。

二、装饰化艺术中的灵芝文化呈现

(一)灵芝图样形制蠡测

当代对植物纹饰的研究,常存在图样界定不明的情况,面对此种现状,进一步精确化草叶纹的归属问题与其文化内涵至关重要,需要对其图式的文献记载与所存文物的相关性进行着重分析。当代在对灵芝图式演变研究过程中,最大的难题便是对其形式的辨认。在这样的时代背景之下,灵芝图式最常出现在汉画或装饰中的神仙图以及宴饮图中,是所描画的神仙托举之物,即仙药。识认时,须以画面所传达的神话思想为基础,根据纹饰所附着的整体图像来判别植物图式在其中所担任的角色并探寻其价值所在,同时通过与近似类型的草叶纹相结合进行观察,从而探查仙药在其中扮演的角色。因其形式不一,引发了学术界对于仙药本质为何物的多重思考,学者提出的观点包含灵芝、树枝、嘉禾、茱萸、莲花等植物,众说纷纭。灵芝图式往往是此类装饰之中更容易为人接受的植物样式。

在汉代神仙信仰体系之中,多种植物样式被赋予了不同的神话寓意,各装饰纹样中均有不同形式的植物出现。发展至今,部分纹样已有固定名称与形式判别方案。但在对灵芝图式的研究过程中,人们却容易陷入思维定式。今人与古人所提及的“芝类”概念并不相通,从古人角度而言,芝类亦分属于各类功效的植物,并非局限于菌类灵芝这一架构。扩大观察视角,古人的灵芝文化信仰应包含由信仰仙草而诞生的多重文化理念。东晋葛洪所作的《抱朴子·内篇》中论及灵芝可分为五大类,称为“五芝”。“五芝者,有石芝,有木芝,有草芝,有肉芝,有菌芝,各有百许种也。”从其对芝类作的解释,可见芝类形貌各异,种类多样,或如莲花,或如树枝,形态各异,并非局限于当下所定义的三歧样式。王仁湘在《汉画芝草小识》一文中也提及对汉画中神仙人物托举植物的看法,他将其定义为灵芝属,并归纳了灵芝类纹饰的几大类别,即无菌盖形灵芝、鹿角形灵芝、莲花形灵芝以及花叶形灵芝[4],并将多种形式的植物归为灵芝属。在这一观念被提出之前,学术界往往将不同于三歧灵芝的植物形态归于早期莲花纹、嘉禾纹、茱萸纹等它类具有祥瑞寓意的图式,归为灵芝者寥寥无几。王仁湘在文中分析了不同于三歧灵芝的几大类别的灵芝属合理性,其例外之处是将神仙题材画作中具备莲花以及四叶纹形态的植物形象,根据画作风格及环境的关联性,视作灵芝之属,并将其作为一种新的思考方向进行溯源。顺其观点延伸,四叶纹形象、莲花纹形象、茱萸纹形象有与此前认知相偏移的可能性。当下广泛认知的灵芝图式为菌盖,是近椭圆形的灵芝。

将菌盖灵芝作为主要的存在方式,且当下人们广泛认可的便是三歧灵芝样式,但菌盖灵芝之中亦存有双歧或单歧的样貌,不过较之三歧数量较少。在对其进行研究与分析的过程之中,笔者通过分析参考文献以及文物实例之中的图像特征、古籍记载以及当下对于灵芝图示理解的装饰纹样,发现与灵芝纹最为相似且最为清晰的样貌便是一枝三果形式。但在纹饰应用中,汉代对称样式更为显著,“三”的象征意味显得有所不同。在古籍中,灵芝又名“三秀”,《九歌·山鬼》中记载:“采三秀兮于山间,石磊磊兮葛蔓蔓。”汉代王逸作注称:“三秀,谓芝草也。”[5]《尔雅》中也有记载:“苬,芝也。”晋郭璞注曰:“芝,一岁三华,瑞草。”[6]郭璞将灵芝视作一年开三次花的珍奇瑞草。古人将这一带有祥瑞寓意的物象融入艺术化创作之中,取其一年开花三次之意,从而形成三歧灵芝的图像。东汉班固也著有《灵芝歌》:“因露寝兮产灵芝,象三德兮瑞应图,延寿命兮光此都。”[7]东汉年间,在神学思想广泛发展的过程中,人们将灵芝的出现与人性道德观念体系和祥瑞出现的情况相关联。对照这种情况,在三歧灵芝形制演变的过程中,古人还有可能赋予灵芝人性道德的象征意味,以增添人文气息。在汉代思想中,天、地、人合一的观念始终贯穿于艺术表现中。灵芝被赋予神话寓意之后,不仅是作为一种植物形式而独立存在,还将“天”与“地”联结,最终呈现“人”的世界。

草叶纹往往存在识别不明的情况。以汉代三歧灵芝这一范例为标准,以草叶纹成熟时期的纹样作范本,根据已发掘文物中的相似图案进行推导,将其串联,亦可发现与三歧灵芝相关联的图式。灵芝等菌类因其同株多果的生长特征,人们在描绘它时,会对其进行写实化与艺术化的再创作。同株多果成为菌类植物的代表特征之一。西汉早期的一些装饰性纹饰亦有同株双果,以柿蒂纹为代表的形似同株四果的纹饰,甚至还有同株多果的植物纹饰形式。此类纹饰虽与灵芝图式相似,但根据植物特性而言,生长以及植物样貌极具对称性,故不可将其尽归于此,应对其相似性进行梳理分析。一株三果式的灵芝图式,其菌盖往往根据生长特性被绘为椭圆形或近似于扇形。出土的系列西汉草叶纹铜镜(图1)之中,亦出现此类近似扇形的叶纹形象,且附有铭文“与天无极”等带有一定神学与长生意味的字样。该草叶纹铜镜之中,两近似水滴扇形的叶脉纹形象对称分布于柿蒂纹两侧,且中央出现形似多重菌盖相叠压的图式,有可能是灵芝图式的早期形貌或他种形貌。虽仍无法得出该图式为灵芝的结论,但结合整体装饰纹样看,该铜镜的整体风貌、祥瑞寓意与神学意味明显,且此类纹饰在这一时期成为风尚且广泛出现,与时代特征相匹配,其植物纹饰意义有可能与长生思想相关。

图1 西汉与天无极草叶纹铜镜

总体而言,三歧形式作为目前争议最少的灵芝图式已被广泛认定为灵芝,将灵芝作为纹样装饰并附于物品上,寄托着汉代人对长生的渴望。但对于它类未汇总形成体系的草叶纹形象,则有待进一步精确细化其发展脉络,探察其是否与灵芝图式有关联。

(二)汉代装饰中的灵芝图式画面分析

由于神学思潮的日益发展,在汉代装饰艺术之中,灵芝图式被应用于各个方面,西汉末年到东汉年间,更为广泛地出现在各类神仙题材的装饰绘画之中。从艺术创新角度而言,灵芝图式经历了与汉代艺术相对应的从简化到日益丰富的发展过程,并在神仙题材绘画中以其富含的艺术美感以及价值体现,成为此类绘画的重要标志。因目前仅有三歧灵芝图样是较为广泛认可的灵芝图式。在分析与判别的过程之中,人们对疑似图样不作过多可能性分析,仍主要选择三歧灵芝图样作为重点来进行风格化与美学价值的分析,且大致主要为东汉年间所存文物的纹饰代表。在汉代的众多艺术形式之中,神仙题材所覆盖的灵芝图式占比极高,灵芝图式作为单一植物形式,往往与羽人、仙侍、凤鸟、四神等形象相伴出现,且在所有存有灵芝图样的神仙题材装饰性绘画之中,灵芝图式皆不作为画面主体进行表达与呈现,在画面所描绘的场景之中,则大多有羽人手持灵芝、仙侍手持灵芝侧立于西王母等主要神仙身旁,凤鸟口衔灵芝,灵芝于神仙身侧独立生长,用以象征神界氛围等几大类别。

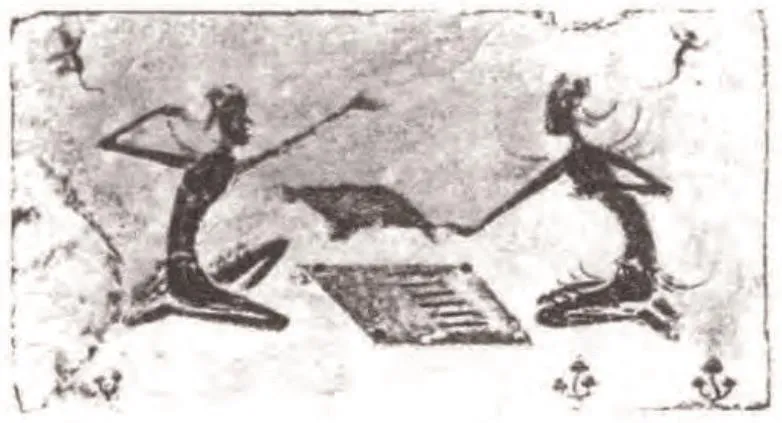

画像石作为起源于汉代的独特艺术形式,其上所描绘的汉代民风民俗给后代提供了极高的参考价值。画像石在艺术创作形式上风格多样,存有灵芝图式的画像石更为普遍且内容丰富,几乎囊括大多数灵芝样式。仙人六博图式作为汉代典型的神话象征,在画像石以及墓葬之中较为常见。四川彭州出土的东汉时期仙人六博石函之上(图2)便出现了典型的灵芝图式。与上文所分析的典型三歧灵芝样式大体符合,以仙人博弈为主要画面,在画面下方两角处均布置有植物形象。两仙人形象跪立于画面两侧,左侧仙人形象执棋落子之际,右侧仙人作振奋之姿,兴奋之余似欲起身,整体人物态势似懊悔,亦似惊叹之意,其中,两仙人身上均有近似于羽翼的装饰,是为羽人形象,画面上方也呈现有不规则形状纹饰,或为仙界飞禽一类。画面下方两侧各绘有两丛灵芝,均为三歧灵芝,这一画面是以简洁的形象对灵芝进行塑造,并未以规整椭圆形替代,而是遵照灵芝原始形象进行描画,使得形象清晰,也使观者易明晰其画面所处空间环境与氛围。

图2 四川彭州仙人六博画像石

此图式仅作为三歧灵芝形象的简易形式,虽同为一类型图式,但在演变发展过程中,随着对于画面丰富性与美感的进一步追求以及神学思潮的进一步发展,图式形象在画面中也有所改变。从东汉新津崖墓中出土的仙人六博画像石(图3)中可以明显看出此种差异[8],虽同为仙人六博,但后者不论是从画面整体的细节刻画还是从画面整体的美感而言,均有极大提升。就灵芝图式的塑造而言,与四川彭州仙人六博画像石相比,新津崖墓出土的仙人六博石函中的灵芝体量明显增大,且有分枝现象,虽有树形结构的特征,但其并非为树形,观察菌盖可以发现,对于菌盖的塑造与此前画像石上的菌盖相似,且在遵照实物形体的基础上有了更加明显的指向性特征,即更具写实特征,塑造中更加注重对菌盖形状的细节刻画,故而因此排除其为树形的可能性。

图3 四川新津崖墓仙人六博石函

画面中灵芝生长旺盛,拥有双重分枝的结构,菌盖饱满圆润,菌柄分支虽多于此前形式,但描画方式仍采用纤细的光滑曲线,整体画面效果尽显柔弱迎风之感,柔弱却非无力,反而生长态势良好,卷曲的菌柄攀援向上,仿若有灵力滋养,使人望之便有飘然之意。结合画面整体而观,灵芝仿若飘立于云间,尽显神界风采。分枝形式的出现也使得灵芝在画面中的占比更大,图中灵芝为双重分枝的情况,灵芝大小已与跪姿仙人大小相近,与现实生活中的灵芝相对比,该画面上的灵芝与石函上的大小以及生长形式并不相符。可见,此时的灵芝形象已逐步摆脱写实描画而进入艺术化创新的阶段,同时也赋予了灵芝更丰富的神话价值与人文内涵。除仙人六博图式之外,灵芝在以西王母、凤鸟、四神等为主的神仙题材的装饰性绘画之中所呈现的样式大多与画像石中形象以及演化趋势相一致。在画面中,虽不把灵芝作为画面主体形象塑造,但作为装饰元素而言,其以特有的神话以及长生寓意来增添画面的神话色彩,在整体画面的完整性、寓意性以及人们所给予的期盼之上增添了信念感,共同丰富了汉人热衷求仙问道,追求升仙逍遥的精神世界。

三、结语

在汉人所描绘的虚幻且未探知明朗的世界之中,充满浪漫色彩且带有人文气息成为这一时期的时代特征,所接续演变并再度创作与构思的神话体系更是奠定了中国神话体系与信仰的脉络与基调。灵芝文化信仰仅为其中一环,但作为汉代人对于长生思想的追求以及对于神仙世界及未知世界向往的象征性代表之一,承载着无尽的浪漫幻想与期盼。灵芝文化信仰的演变与发展,同样也体现着汉代人对于生命起源的理解与探索过程。汉人将这一文化形式与艺术形式融合,用艺术的形式将这一构思进行实体化创作,融入并贴近现实生活,信仰的全民化同样也推动了艺术的广泛性。灵芝作为汉代长生思想最为典型的图式象征,将人文思想与神文价值共同贯彻其中,并通过与神话人物、神兽题材的联合创作,以画面形式再现汉代人期望中的神仙世界,最终成为汉代人精神世界的现实寄托,更成为传统信仰中一个浪漫的存在。