新时期以来中国科幻小说叙述视角变化的不同价值表达

袁 栋 洋

(陕西理工大学 人文学院, 陕西 汉中 723000)

新时期以来,中国科幻小说的发展虽然时断时续,但也出现了历史上难得的繁荣景象。2015年、2016年刘慈欣、郝景芳相继获得雨果奖,中国科幻小说的研究呈现出日渐活跃的气氛。但综观研究的现状,许多研究还不尽如人意,尤其是对科幻小说以怎样的叙述方式表达不同的思想价值观念的科幻诗学研究还不够。本文从叙述视角出发,试图打破科幻小说形式研究的壁垒,探讨科幻小说是如何传达其价值诉求的。

一、叙述视角的选择与科幻小说的价值判断

讲故事要用声音,而观察故事则要用眼睛和意识,故事在文本中是通过叙述者用话语构成的某种“视角”作为媒介传达出来的。故事本来没有悲喜,可是任何叙述对故事的展示,必定会有一定的讲述角度,使无色的故事投上了展示角度的有色“色彩”,这个角度一般被称为是“视角”。视角是指叙述者或人物观察、讲述故事的角度。同一个事件观察的角度不同,呈现出来的结构与情趣大相径庭,视角在叙述中的地位不言而喻。珀西·卢伯克就曾指出:“小说技巧中整个错综复杂的方法问题,我认为都受到角度问题——叙述者所站位置对故事的关系的问题——支配。”[1]180这就说明,视角的选择及其变化对于小说内涵的表达有着十分重要的作用,它同样对于新时期以来科幻小说不同价值的表达发挥着不可忽视的作用。

理论上,视角的承担基本上有三种类型。一类是叙述者,故事由他观察并讲述,称之为全知视角;一类是故事中的人物,包括第一人称中的人物观察者和第三人称中的人物观察者,称之为限制性视角;另一类是外视角,是指从外部呈现事件,由于只提供人物的外表、行动、客观环境,不言说人物的内在目的、动机、情感、思维等,故也称之为客观视角[2]129-130。以上三种视角在理论上相互区分,但实际运用时却往往出现交叉和渗透。大部分小说文本中存在两种及以上视角,即以某种类型视角为主导,但叙述中又掺入其他类型,本文将这种情况视作视角的变异,称之为转换视角。

“新时期”是一个在文学领域使用频率十分高的专有名词,但是“新时期”具体到哪一个时间节点开始,学界看法不一。洪子诚的《中国当代文学史》中认为,新时期文学是从1977年8月中国共产党第十一次全国代表大会的召开开始的。而科幻小说的“新时期”,在时间划分上基本与洪子诚关于新时期文学的划分相一致,但略有出入。学界普遍认为,科幻小说放飞梦想的时机来自1978年全国科学大会的召开,科幻小说的新时期应从1978年算起。为了便于把握新时期以来科幻小说叙述视角的变化,本文将新时期以来的中国科幻小说根据时间段及特征,分为三个阶段:

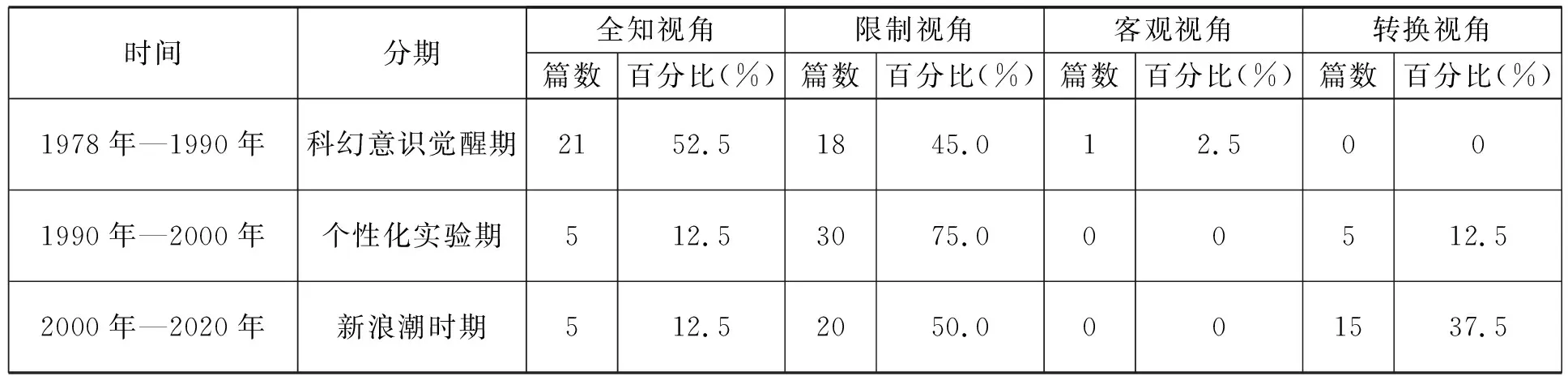

1978年—1990年是中国科幻小说的科幻意识觉醒期。这一时期的科幻小说,开始摆脱儿童文学类型与科普功能观念的束缚,寻求科幻小说文体价值的独立性。总体看来,这一阶段的科幻小说处于观念转折期,虽然在题材多样性的开拓、主题深刻性的挖掘、情节丰富性的构造、人物形象丰满性的塑造等方面都得到了发展,但创作总体上呈现出社会赋予科幻小说的非文学使命感,那就是对先进的科学知识传达与未来美好社会愿景的构建;1990年—2000年是中国科幻小说的个性化实验期,这一时期的科幻小说开始摆脱科普论、社会现实论观念的影响,作家在小说中将自己的个性体验融入对科技的幻想及对当下社会、人生的思考,意味着中国科幻文学开始走上探索个性化、民族化的道路;2000年—2020年是中国科幻小说的新浪潮时期,这一时期的科幻小说将人类的生存与现实的关怀联系起来。在风格各异的小说创作中,作家不仅在科幻小说文类创新方面进行新的突破,同时为科幻小说本土化的发展打上了中国经验的烙印。因为新时期科幻小说的数量多,短、中、长篇小说分布并不均衡,为了作较为全面细致的研究,本文从三个时期中各选择40篇经典作品作为样本,观察三个时期科幻小说叙述视角的选择与变化情况。见表1:

表1 新时期以来中国科幻小说叙述视角的选择与变化

从表1中可以直观地看到,三个时期科幻小说叙述视角的偏重有所不同。这里需要特别说明的是:新浪潮阶段的科幻小说,文体已经相当自觉。作家在创作科幻小说时不仅注意到小说的故事性,同时也很在意小说的写作技巧,而小说中错综复杂的故事情节,是受到叙述视角支配的。新浪潮阶段的科幻小说创作,作家有意安排多种类型的叙述视角,增加小说的艺术效果。因此,转换性视角的出现就缘于科幻小说阶段发展的实际需要。另外,客观视角严格地从外部呈现事件,像摄影机摄入各种画面,但却不对画面做解释和说明,旨在造成扑朔迷离、高深莫测的效果,正因此,客观视角一般情况下不会作为一篇小说的一个主要叙述视角单独使用,故不作为本文分析和考察的重点。

如果只是关注小说叙述视角的选择,视角不过是叙述者找到的对信息进行选择的焦点,只有将焦点选择与其选择意义的价值联系起来,才能看到视角选择方式变化所带来的意义,显示出叙述形式演变的价值。视角既然是一种选择,那么就无法逃离人为因素,也就离不开里蒙·凯南所指出的“包含认识、情感、意识形态等各个方面”[3]130的价值判断。笔者认为,新时期科幻小说叙述视角的选择正是由于带着不同的价值判断才使其选择方式发生了不同的变化,或者说,同样的全知视角,其所代表的价值角度不同而显示出不同叙述视角的内涵。

二、全知视角:国家昌盛、社会进步等价值的表达

全知视角是最传统的一种叙述方式,叙述者可以从任何时空、任何角度来展开叙述,没有固定的观察位置,这样既可自上而下地鸟瞰全貌,也可一览无余地观察到不同场景同一时间发生的一切,叙述者对人物的过去、现在、未来了如指掌,可任意进入每个人物的心里,透视其内心的想法。中国科幻意识觉醒期的小说大部分都选择了以全知视角为主的观察角度,这是因为此时的中国科幻小说担负着推动科学报国的使命,文学创作者们希望科幻小说能够承担起介绍与传播科学知识的功能。全知视角的不受限特点使其可以从不同角度全面地介绍各种科学知识,而这些知识有的是没必要在小说中借人物之口讲述的,有的是科幻小说所涉及到的科学背景过于庞杂,还有的是超出小说中预设人物能力的科学知识,这些就需要由全知叙述者来叙述。

例如郑文光在《海姑娘》中描述一个姑娘可以潜伏在大海里几个小时,却不会被大海剥夺生命,是因为她的父亲发明了一种人工鳃。关于人工腮的原理,小说在父亲的谈话中略有介绍。但是在小说《人工鳃》这一章节中,作者采用全知视角对人工鳃的功能、特点、作用作了详细介绍,使读者对其有了详细的认知。同样在他的《太平洋人》一书中,仅仅捕捉小行星这一章节,就涉及到天文学、地质学、地球引力学、航天学多学科知识以及对小行星周围环境的多方面介绍。这些知识无法在小说情节中具体展开,这就需要叙述者对其作全知视角的介绍。科幻意识觉醒期的科幻小说,除借助第一人称的全知叙述视角“我们”叙述外,还经常使用记者采访记、学生参观记或学者访问记等 “第一人称全知”视角展开叙述。虽然这些使用采访记、参观记、学者访问记等叙述方式的科幻小说无法逃脱儿童小说的窠臼,但也是当时社会赋予科幻文学幻想未来之责任的较好方式。此阶段科幻小说创作正处在中国改革开放初期,社会发展的宏伟蓝图需借助科学幻想的东风。丰富的科学知识、新科技的大型展览、未来科技图景设计等科幻场景,需要借助记者采访、学生参观、学者访问方式等“第一人称全知”视角进行展示。

在王晓达《神秘的波》中,“我”作为军事科技通讯社记者,奉命去秘密基地采访。“我”将基地周围的环境、基地间谍破坏事件,以及“壁虎式”破坏机之间战斗的过程、波的全部知识信息,一览无余地呈现出来,而这些展示则将“我们”祖国的先进科技与超强能力完整地展现在读者面前。同样,在严家其《跨越时代的飞行——宗教、理性、实践三个“法庭”访问记》中,作者利用第一人称“我”为视角的采访记,“考查”了十七世纪封建时代意大利的宗教法庭、十八世纪资产阶级启蒙时代法国的理性法庭和二十世纪社会主义时代中国的实践法庭,传达出当时社会 “实践是检验真理的唯一标准”的思想和中国实现四个现代化的美好愿景。

在全知视角的叙述方式中,叙述声音与叙述角度常常统一于叙述者,与作者隐含价值的距离较小,具有一定的权威性和客观性。不少作者常常通过叙述者之口对人物、事件、甚至自己的写作发表或公开或隐蔽的评论,升华事件的意义或概括整部作品的主题。里蒙·凯南将这个由“一个以观念形式看待世界的一般体系”所构成的代表价值观念的意识形态“规范”,称之为 “权威的”,在本文中的所有其他意识形态都是从这个“更高的”的位置得到评价的“本文的规范”[3]147。这种“本文的规范”隐含的思想价值观念在科幻意识觉醒期科幻小说中,就是科幻作者隐含的对科技兴国、科技昌盛,祖国兴旺、社会发达的美好愿望与价值观念。科幻意识觉醒期的科幻小说与其说是具有文体自觉的追求,不如说是时代价值的呼声在科幻小说中的回响。刘慈欣在总结此阶段科幻小说的视角特色时说,“科幻作品所描写的大部分是国内的局部社会,视角局限于国家民族之内,少有把人类作为整体进行描写的作品。”[4]63从国家、社会的角度思考问题是此段科幻小说的特色,这也是这个阶段全知视角所传达出来的价值表达。

《飞向人马座》中处处洋溢着一种作者对宇宙与人性和谐之美的表达,作品结尾以叙述者的口吻总结到:“人类,不光是大地的主人,也应该当是宇宙的主人,这个理想正在变成活生生的现实。”[5]233这一理想给予人类尤其是中国人民一种对于未来的美好寄托。郑文光对人性之美、对奉献精神、对科技赋能美好未来的期望,在其不同的作品中通过叙述者或公开或隐蔽地表达呈现出来。

在童恩正的《珊瑚岛上的死光》一书中,作者以第一人称全知视角,将小说中对高科技的幻想放置在爱国的主题下完成。[6]小说对“我”冒着生命危险将高效原子电池带回祖国行为的叙述,对“我”对激光掘进机的研究者马太博士挺身保护的描写,都体现出创作者科技兴国、科技战胜一切的价值取向。再如在金涛的《人与兽》中,中国科学代表团中的罗林是研究海豚语言的专家,在某国看马戏时看到会吐人言的海豚,让罗林激动不已。于是小说借助着叙述者的视角,将罗林勾画的一幅美妙无比的图画呈现出来,“人类一旦掌握海豚的语言,给海豚下达指令,进入潜水员无法抵达的海洋深处,开发海底丰富的矿产,打捞沉没的船只,寻找海下埋藏的古物……还有,协助科学家揭开海洋的秘密,为人类征服海洋提供第一手资料。”[7]30

科幻意识觉醒期的科幻小说以全知视角的叙述方式表达出对国家兴旺、社会进步、科技发展的期许,这也是此阶段科幻小说所要承担的文学使命。

三、限制性视角:反思人性、思考人类命运等价值的表达

限制性人物视角,是指叙述者从某一人物角度,展示其所见所闻。由于事件完全由人物的感官、意识去看、去感受,因此读者可以直接进入人物内心,人物的各种体验、情感以及复杂的心理活动等主观性成分得以展现,能够更好地展现人物内心复杂的心理活动。个性化实验阶段的科幻小说倾向于限制性视角,并且将固定性、不定性、多重性三种人物视角灵活地运用。在这一阶段的科幻小说中,叙述者通过限制性视角体验所呈现出来的意识形态观念的“规范”,揭示出文学创作者对人性的反思和对人类命运的思考。

在姜云生的《长平血》中,小说中现实世界的“我”是一个做心理实验的历史系大学生,由于“我”根据《史记》了解到历史上著名的“长平之战”中赵国降卒40万人被活埋,但并不清楚被活埋的原因。为了搞清原因,“我”在教授心理实验的帮助下,“回到”古代战场体验赵卒的不幸。实验中的“我”很快“进入”长平之战的现场,并以“阿贵”的小士卒身份经历这场可怕的被埋葬的战役。实验中的“我”——“阿贵”为了生存,出卖好友,最后还是落个被活埋的下场。这是小说的主体部分。在“我”从心理实验中走出来时,“阿贵”的经历被录制成录像保存下来。当“我”反观录像时发现,其实“阿贵”的行为是隐藏在人的性格、心理、行为等隐私中的另一个“我”的存在。根据弗洛伊德的人格整体理论,小说中描述的“阿贵”其实是本我与自我的两个不同的“我”的经历。正是这两个不同的“我”的叙述实现了小说两种不同视角的转换,小说国民劣根性的批判主题被揭示出来:“我”身上依然流淌着两千年前赵国降卒卖友求荣的鲜血。作品以个体“我”的体验视角凸显主题,将科学人生观的价值拓展到思考历史、反思人性纵深度的价值取向上,拓展了科幻小说表达的深度。

苏学军的《远古的星辰》也是根据《史记》“秦战丹阳大败楚,楚乃复袭秦,战于蓝田,大败秦军”的历史事实书写的。楚何以能大败秦军,似乎是小说写作揭示的主要内容。小说分为两篇,上篇中的“我”是属于人类中极少数知道“生命是为了曾经、正在和将要在这大地上生活的整个人类命运思考”[8]426的人——赤比。也正是这个使命使“我”捐弃前嫌,加入了楚军反击秦军的战斗。正当楚军一败涂地、死尸遍野时,一颗巨大的火球悬浮在战场的上空,冥冥之中,这是“我”一生中所寻觅的神秘物体。在“我”的视角下,他从火球中走出来。下篇中以从火球中走出来的他作为叙述者“我”的视角进行描述。原来这个以他为“我”的人来自火星,是地球发展几千年后移民于火星的地球后裔,但是火星人在历史的长河中忘记了地球祖先。此时的地球与火星为了争夺资源,发动了一场灭绝人性的战役,“我”是奉命载着核威力准备抹去地球的宇航员。然而“我”和飞船却被阴差阳错地抛到了2.1万年前楚秦大战的地球上。“我”与赤比似曾相识的感觉,似乎印证了朋友曾经偷偷地告诉“我”政府欺骗民众隐瞒祖先来自地球的谎言。这让“我”决心驾驭飞船飞离地球自毁于宇宙深处,留给地球文明发展的空间。当“我”登上飞船,潸然泪下,心中大喊道:“你就是我的祖先。”“而在遥远的未来,在那场人类自相残杀的战争中,因为我的失踪,也许会使人类重新认清自己,认清自己的同伴,从而开始善意合作吧。”[8]444-445小说两篇中两个不同的“我”的对话,与其说是两个来自不同星球的人之间的交流,不如说是来自过去的“我”和来自未来的“我”的相互面对。两个个体体验中的“我”合起来回归到人类未来及人类命运问题的思考,从而使小说中的小“我”的个体视角变成大我的人类视角,俯视、思考人类的命运。

以限制性人物视角反思人性、思考人类命运的叙述方式,是个性化实验阶段科幻小说创作者带着个人的青春与体验走入科幻小说创作实践的必然选择。这代作家成长于科技改变生活的时代背景下,大学期间就对科技发展深感兴趣,对现代科技在生活中的力量具有“科技体验”的日常感受。他们卸下社会强加在科幻小说身上沉重的包袱,对老一代作家们的“科普”不以为然,科幻成为他们表达自己心声的一种方式。作家以科幻小说的方式对科技体验、现实人生体验、历史反思、人性思索等问题进行思考,而人物视角的“感受”和情感传达增加了情节的逼真性、生动性。科幻小说不仅变得好看了,作家对人性的思索,人类命运的思考等价值表达深入到文本内部,通过视角的不同表达等方式呈现出来。

四、转换性视角:人类历史、文明等价值的表达

科幻小说是一种反映科技变革带给人类社会变化的文学,科幻小说“所涉及的事件,其重要性大大超过个人或社会意义”的往往是“整个文明或种族处于危亡之中的事件”[9]序言3。可以说,人类视角的观照应该是科幻小说与生俱来的一种文学品格,只是这种文学品格的呈现需要适时的文学土壤。科技变革给予日常生活的变化引起大众对科学力量足够的关注与思考,科幻小说作家对描写对象——宇宙具有“宏大神秘的深深敬畏感”的科幻宗教情怀,以及把这种宏大表现出来所具有的超常人的想象力和表现技巧。只有多种因素的综合,科幻小说这种文学特有的品格才能呈现出来。而最能体现科幻小说这种特有文学品格的方式,就是反映人类整体呈现的视角情怀。

科幻小说的人类情怀也是一种文学的格局。同样一件事情观察的角度不同会产生不同的价值和意义,也会产生不同的格局。乡村教师为了贫穷的农村孩子付出了生命,从教师个人的角度“看到”的是他自身内心的苦楚、焦虑与辛酸,显示出他与命运抗争所带来的无奈与不安;从求学好进的孩子们的角度,“看到”的是一线未来的希望,鼓舞着孩子们一心向上求学,走出蒙昧无知,创造辉煌的人生道路;从社会的角度“看”,教师是教育的灵魂,正因为有这样千千万万教师的付出,社会才能进步,人类才有希望;从人类的角度,“看到”教师的努力是拯救人类在宇宙生存法则中的一抹阳光,正因为“他”在生命垂危中依然坚持传播科学知识,才使人类免于被高级文明毁灭的命运。其实这就是刘慈欣从宇宙角度来叙述乡村教师力量的科幻小说《乡村教师》所传达出来的价值意义。

新世纪以来科幻小说的书写有一个大的格局变化,就是从人类整体呈现的观照中反思科学技术所带来的变化,所具有的人类情怀。此时期由于科幻小说的格局是从人类情怀角度出发,所以除限制性人物视角的运用之外,转换视角的运用几率在科幻小说的描写中明显有增长的趋势,原因是只有灵活多样的视角全方位的配合,方可将人类的情怀多角度地呈现出来。

著名科幻小说作家王晋康善于在作品中采用“上帝的目光”审视善恶观、科学发展观于人类的利弊、个体主义与集体主义的矛盾、医学与人类个体、人类群体间的关系等问题。他跳出时间的圈子、历史的局限,用“上帝”的眼光看待世事时体味到“上帝只关爱群体而不关爱个体;上帝憎恶完美;疾病是人类永远不能豁免的痛苦;敬畏自然的观念”[10]等精辟思想。将人类在自然文明、科学发展面前的各色形态表现出来,以开阔的胸怀审视人类文明的行为与本质,这是王晋康科幻小说一贯采取的叙述视角。

由于科幻小说的构思要符合科学的基本原理,而科学幻想也需要合理的逻辑论证,于是王晋康提出核心科幻的概念。他认为,“宏大、深邃的科学体系本身就是科幻的美学因素。这些作品应充分表达科学所具有的震撼力,让科学或大自然扮演隐形作者的角色。这种美可以是哲学理性之美,也可以是技术物化之美。”[11]美国著名的科幻编辑兼科幻评论家坎贝尔也认为,应“以理性和科学的态度描写超现实情节”,将作品浸泡在科学精神与科学理性之中。此外,科幻小说还要“充分运用科幻独有的手法,如独特的科幻构思、自由的时空背景设置、以人类整体为主角等,作品中含有基本正确的科学知识和深广博大的科技思想,以润物细无声的方式向读者浇灌科学知识,最终激起读者对科学的遵崇与向往。”[11]美国科幻小说研究者布赖恩·麦克黑尔发现,科幻小说“把叙事理论概念的隐喻字面化”[12]的叙述功能有利于揭示科幻小说叙述人类情怀的本质。因为许多叙事理论概念在本质上就是隐喻性的。如叙述视角称之为聚焦,那么本质就是对这件事情观察的隐喻,但如果聚焦不发生在叙述的话语层面,而是“装置”在故事世界层面,那叙述视角隐喻性概念就字面化了。作者借助“装置”在故事世界层面设计了一个全知全能的视角人物,具体化地表达抽象的或者庞大的难以驾驭的思想形态,就是视角隐喻性概念字面化的手法。例如王晋康小说《与吾同在》在观察和反思人类历史进程、思考人类文明的价值时,采取的就是视角隐喻性概念字面化的叙述方法。因为人类历史进程与人类文明由于其存在的时间长度和形态的复杂度,从个体角度难以把握,使用全知视角又略显生硬。于是,王晋康将历史进程中的人物观察者在故事层面上设置为上帝视角,将上帝视角这个隐喻字面化了。小说中的视角人物“他”是一位世俗化、理性化,具有悲悯情怀,也善于玩弄必要权术和计谋的东方化上帝。这个上帝的行为颠覆了西方的、宗教的上帝观,从而让“创世”和“造人”从神话回归科学理性。上帝具有一个理性观察员睿智的观察力,在人类历史长河中观察作为群体的人性。在这里,与其说王晋康将上帝作为全知全能的权威神,不如说是将人类进化史浓缩,化作一个视角,思考人类历史进程、文明性质的价值表达。

而刘慈欣在其科幻小说中,多采取全知全能的上帝视角,描写人类与未知相遇,与宇宙相遇(这里的宇宙是一片浩瀚而又陌生的空间)。例如,他的《诗云》以极其广阔的视角将一部科幻小说写出了古典诗词的韵味。小说中一个代表宇宙的大神级文明以极端的方式,穷尽太阳系的能量来创作,最后把宇宙变成了一个充满汉字组合的唐诗库,目标是超越李白的文学成就。作品意味深长的是,虽然与人类想象中的神力与魔法无异的大神级技术能创造出超越人类的科技作品,但是却始终无法超越人类艺术。刘慈欣以此思考科技与人文的关系。作品空灵而又震撼人心,让读者回味无穷。同样在其作品《欢乐颂》中,一位宇宙音乐家来到太阳系,以恒星为乐器弹奏音乐,美妙的乐曲《欢乐颂》以光速传遍宇宙的每一个角落。小说中一切的现实束缚都被过滤掉了,留下的只有美的艺术,剩下宇宙尺度上的狂欢。刘慈欣的“地球往事”三部曲,更是以宇宙的浩瀚写尽了人类命运的沧桑与波折,而人类的命运与广袤的宇宙相比,仿佛就是一粒浮尘的旋转所留下的痕迹。人类面对宇宙,方寸之间,深不见底。当读者以这种心态回味人生与面对人世时,世间一切,皆可以宽阔的胸怀坦荡处之。

小说中,叙述信息所表现出来的一切受到视角的“过滤”,意味着视角不仅感知、感受、体味所“看”或能“看到”的东西,这当中也包含着认知、情感、道德判断等不同的价值取向。科幻小说是关注人类这一种族的生存条件和命运的文学。科幻小说创作能以人性的形式和价值表达传达作家的思想,就意味着作家对人类历史、文明发展、科技进步等问题的价值判断离不开人物视角的传达。而科幻新浪潮时期的科幻小说以不同的视角回溯历史、思考人性、追问人类价值的表达,正是这一时期科幻小说情节叙事方式构思的新收获。

总的来说,新时期以来中国科幻小说在选择叙述视角时,显示出科幻小说生长机制及其艺术技巧日臻完善的特点。觉醒期科幻小说的创作还没有脱离儿童文学和科普功能的束缚,在叙述中全知视角的选择正是来源于作者不单单想要讲好一个故事,更要传达出当时社会群体的整体意愿,那就是祖国繁荣昌盛,社会兴旺发达的价值追求。因为只有这样,科幻小说才有其生存的一席之地。科幻小说个性化实验阶段,正处于20世纪90年代,此时社会的群体性开始向个体的个性化转变,个人意见超越社群,科幻小说叙述视角的选择自然开始关照“个体”,限制性人物视角的运用可以通过人物个体的角度来思考科技与人类发展的问题。新世纪以来,科技在人们的生活中逐渐表现出不可忽视的力量,科幻小说在前两个阶段的实践过程中积淀了丰富的创作经验。风格各异的科幻小说在关注当下的社会现实问题时表现出了其特有的人类情怀。科幻小说以好看的故事盛装着作家对时代、民族、国家、社会、以及人类命运等问题的思考,打开国门,走向世界。