农地确权对农户收入异质性的影响研究

——基于西部六省份调研数据

黎 毅 罗剑朝

(1.重庆工商大学,重庆 400067;2.四川农业大学,四川 成都 611130;3.西北农林科技大学,陕西 杨凌 712100)

一、引言和相关文献综述

当前城乡、人群间收入分配差距较大的问题依然未从根本上得到解决(刘培林 等,2021)。为解决这一问题,政府高度重视农业农村问题,相关中央政策文件连续多年聚焦农地确权和农户收入问题。党的十九大报告将“三权分置”“二轮承包到期再延长30年”等重大问题明确法律化,这进一步强化了农地产权属性。2021年中央一号文件指出在新一轮确权颁证基本完成前提下,需要继续深化农村土地制度改革,全面落实农村土地承包“三权分置”政策。农地产权是实现农地资源交易与最佳配置的前提,清晰界定农地流转经济权利对保障农户未来收益至关重要。农地制度对我国农村经济社会发展和实施乡村振兴战略意义重大,劳动力非农就业和农地流转等使得农地“三权分置”并存的产权结构成为促进农村经济社会发展的必然选择(刘振伟,2018)。

新制度经济学理论认为制度能够规范经济主体行为并促进经济增长(Alchian et al.,1973),明晰的农地产权制度能够优化资源配置和提升要素生产效率(陈飞 等,2015;Leight,2016)。相关学者主要从农业效率、流转和财产价值三个方面进行探讨:第一,农地确权能够强化农地使用稳定性,从而激发农户对土地的长期投资意愿,并通过农业新技术和资源有效配置提高效率(Besley,1995;黄季焜 等,2012;公茂刚 等,2021)。第二,农地确权使得农地资源得以优化配置,流转农地实现规模化经营。罗必良(2014)发现,确权会强化农地资源禀赋效应,从而抑制流转行为。第三,农地确权赋予了农户财产权利,农地资本化可以向金融机构申请抵押融资,达到缓解农户家庭信贷约束目的,但现阶段由于农地经营收益有限,单方面推进农地抵押并不会改善农户的正规信贷额度(杨一介,2018)。也有部分学者将农地确权纳入家庭福利研究范畴,选取农地流转(杨宏力 等,2020)、劳动力转移(许恒周 等,2020)作为中介变量分析农地确权对家庭收入的影响,然而相关研究忽视了现行条件下农村剩余劳动力为非完全转移状态,同时也未对家庭收入异质性进行进一步分析。

通过文献梳理发现:一方面,现有研究侧重于探讨确权对效率、流转和财产价值等的影响,而对我国农户家庭福利特别是西部地区农户关注较少;另一方面,尽管有少量文献发现农地抵押有助于缓解融资约束,但由于现有地区抵押融资尚未形成成熟模式,其对家庭收入作用有限。同时,收入异质性影响机制尚待进一步探究,农地流转和农户兼业如何在农地确权中影响家庭收入异质性路径也值得深入探讨。鉴于此,本文通过对我国2019年西部6省份农村土地制度改革区域1673户家庭调研数据进行分析,并将农地流转和农户兼业纳入农地确权与农户收入关系的研究框架中,试图揭示“农地确权—农地流转和农户兼业—农户收入”的中介效应传导路径。同时,为了更加深入分析农地确权对农户收入异质性的影响,将农户收入进一步细分为农业和非农业收入两类,选择子样本和替代变量进行稳健性检验,以期为我国西部地区农地确权促进农户收入提供理论参考和实践建议。

二、理论分析与研究假说

(一)农地确权与农户收入

农地产权制度作为农业农村经济发展基础,通过赋权强能优化家庭资源配置,提高家庭收入(洪银兴 等,2019)。农地确权在发挥土地社会保障功能基础上进一步提升了农户可预期性(Melesse et al.,2015),通过优化资源配置为经营大户进行适度规模经营奠定了基础,拓宽了家庭增收路径;同时,农地确权强化了财产属性,保障了农地权益的价值实现,使得农地不再是僵化资产,增强了农户以经营权为代表的处分权,随着农地确权赋予其抵押担保权能,资本化使得农户拥有被金融机构所普遍接受的抵押品,改善了家庭的信贷获得能力,提高了家庭收入水平(梁虎 等,2019)。

学者进一步从农业收入和非农业收入两个角度研究农地确权的影响:一方面,农地确权所带来的使用权排他性和收益权独享性激励了农业生产投资,通过优化农业投资结构、采纳农业新技术提升了农业生产效率,同时还能降低农户获取农业外包服务的难度,进而获得更高的经营性收入(Bai et al.,2014)。然而,经济欠发达地区的农地流转活跃程度较低,农地流转通常是以普通农户之间的小规模流转为主,分散化的农地流转无法克服地块规模狭小的弊端,既有经营规模的扩张并未给农户带来长期投资的积极性,无法真正获得农业生产规模化收益(郭熙保 等,2021)。另一方面,产权属性的增强会在一定程度上通过农地流转引发农地要素和家庭劳动力的再配置。对于农业专业程度不高的农户 ,会弱化他们对农地产权的偏好,促进非农就业,进而获得非农收入,提高家庭收入水平(黎毅 等,2020)。由于外出务工人员还未与城镇居民完全享有同等城镇福利保障,在自身非农技能不高的情况下,其劳动收入波动比较大,农业生产很难平滑非农就业所带来的经济风险。同时非农就业程度高的农户对农地依赖性普遍较低,农地确权并不会改变他们对农地的弱依赖性,因此对于非农收入影响不显著(张兰 等,2017)。基于此,本文提出:

假说1:农地确权主要通过优化家庭资源配置提高家庭收入,但对具体农业收入和非农业收入影响有待进一步验证。

(二)农地确权、农地流转与农户收入

现代产权理论认为产权决定着资源配置的效率(Coase,1960),农地确权能够改进以往家庭联产承包责任制下“按人分配”的不足,通过农地流转提升农地资源的有效配置(盖庆恩 等,2017)。当然农地确权影响流转行为的前提是产权得以清晰界定并受到有效保护,农户在农地流转交易过程中形成对产权长期稳定的预期,以便于交易主体根据法律法规维护自身正当利益,从而规范农地流转交易行为(Brogaard,2005),因此持有确权证书的农户更倾向于流转农地,并且确权改革推行的时间越早,证书促进农地流转的边际效应就越大(丰雷 等,2021)。

农地确权在提高产权稳定性的基础上,保障了农户对承包经营权长期稳定的预期,促进农户参与农地市场流转(Yami,2016)。程令国等(2016)通过调研数据分析发现,农地确权能明显增加农户流转农地的概率和面积,进一步研究发现农地确权对农地流转呈现异质性特征,生产能力较强的农户对农地确权的反应更显著,该类农户更容易通过流入农地实施规模经营。随着产权的不断强化,差异化的农地流转方向会逐渐向种植大户、合作社与企业等新型经营主体倾斜,农地要素更容易向农业部门聚焦,而且在保障农户权益的前提下家庭剩余劳动力更愿意外出就业,进而推动了农地流出(何欣 等,2016)。市场化机制的农地流转将触发劳动、资本等要素的联运效应,促进农户资源要素配置的动态优化,对流转家庭的农业和非农业生产经营形成收益溢出(钟真 等,2020):一方面,农地流入形成规模效应促进机械化专业生产,弥补细碎化、低效率生产的缺陷,提高了农业生产效率,使得农户获得比较收益。另外农地流入所形成的规模效应通过促进农业产业结构调整,与二、三产业融合形成新型农业产业,成为促进农业收入增加的新增长点(Chamberlin et al.,2016)。另一方面,农地流出会使得家庭劳动力向二、三产业转移并得到有效配置。当前随着非农产业迅速发展所带来的就业机会增加,农户参与非农就业机会也相应增加,从而能够获得更高的非农收入(Falkinger et al.,2013)。基于此,本文提出:

假说2:农地流转在农地确权影响农户收入异质性关系中具有中介效应。

(三)农地确权、农户兼业与农户收入

我国农村现阶段面临的劳动力过剩问题使得农业收入远低于非农业收入,收入差距是引致农村劳动力向非农就业转移的根本原因。确权在保障农地权益和降低非农转移成本的同时,通过进一步释放劳动力剩余资源,有利于家庭将劳动力配置到生产效率更高的部门(Janvry et al.,2015),同时确权也使得农地细碎化问题进一步固化,农业生产效率难以有效提升,降低了农户继续追加农业生产投资的意愿,推动剩余劳动力向非农就业转移(陈江华 等,2020)。

农户家庭进行劳动力非农转移通常是基于比较优势和家庭效用最大化作出的理性选择,仅当劳动力剩余资源非农就业收入超过其机会成本总和时,转移才会发生。确权使得农地产权进一步得到明晰,保障了参与非农就业劳动力的农地权益,使其不必害怕失地而低效率地依附于现有农地,降低了农村劳动力的转移成本,在高就业收益激励下会进行非农就业转移(Glies et al.,2014)。但是,农地确权产生的禀赋效应和安全效应使得农户不会完全脱离农业生产。农户在参与非农就业过程中,由于自身实力和户籍制度限制,导致难以获得同等城镇福利,为了降低从事非农就业可能产生的失业保障以及财产损失,即使他们有从事非农就业的愿望,也不会真正彻底地从农业中转移出来(许庆 等, 2017)。因此,农地确权虽然在某种程度上促进农户向非农就业转移,但农户仍然处于同时务工和务农的兼业生产状态:一方面,农地确权进一步强化了以农业为主的家庭生计策略,通过激励具有农业经营比较优势的农户调整农业生产结构投入,从而提高农业资源配置效率(李江一 等,2021);另一方面,农地确权降低了劳动力的转移成本,随着非农收入逐渐高于农业收入,剩余劳动力更多地流向农村以外的劳动力市场,劳动力配置和参与范围也越来越广,家庭工资性收入水平得以提升(Ghatak et al.,2008)。因此,本文提出:

假说3:农户兼业在农地确权影响农户收入异质性关系中具有中介效应。

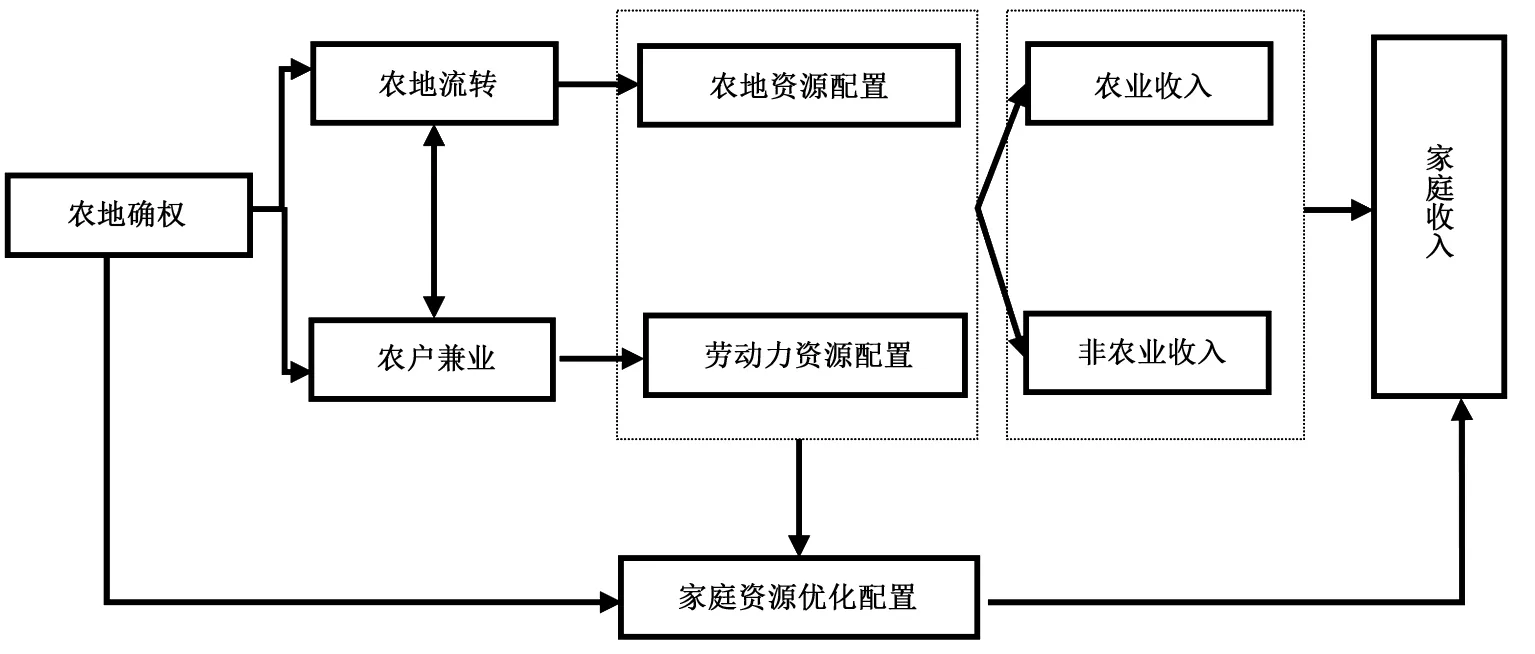

具体农地确权对农户收入异质性的影响框架如图1所示。

图1 农地确权对农户收入异质性影响框架

三、研究设计与描述性统计分析

(一)研究方法

依据前文分析框架,农地确权可能通过农地流转、农户兼业对农户收入产生影响。根据温忠麟等(2014)提出的中介效应检验模型,建立如下回归方程:

LN_Income0i/LN_Income1i/LN_Income2i=α0+α1Registi+α2Xi+ε1

(1)

Medi=β0+β1Registi+β2Xi+ε2

(2)

LN_Income0i/LN_Income1i/LN_Income2i=γ0+γ1Registi+γ2Medi+γ3Xi+ε3

(3)

其中,被解释变量LN_Income0i、LN_Income1i、LN_Income2i分别表示农户家庭人均收入、人均农业收入和人均非农业收入水平,解释变量Registi表示农户家庭农地确权情况,中介变量Medi则用于表征农地流转和农户兼业,Xi是一系列可观测的控制变量,α、β、γ为估计系数。

中介效应检验程序共分为四步:第一步,检验系数α1,α1表示农地确权对农户收入的总效应,若显著,则继续进行检验,否则检验终止;第二步,检验系数β1和γ2,两者分别表示农地确权对中间传导机制的影响效应和中间传导机制对农户收入的间接效应,如果均显著,则继续进行检验,如果至少有一个不显著,则直接进行第四步;第三步,检验系数γ1,若显著且γ1<α1,则说明Medi发挥部分中介作用,否则说明Medi发挥完全中介作用;第四步,根据第二步结果采用Bootstrap法检验β1、γ2,若显著则回到第三步进行检验,否则表示不存在中介效应。当中介效应显著时,中介效应占总效应的比重为β1γ2/α1。

(二)数据来源

数据来自课题组2019年1月、2月、7月、8月对西部地区重庆、宁夏、甘肃、青海、云南和贵州6省份的实地调研,调查地区属于2018年我国农业农村部确定的西部农村集体产权制度改革试点区域,其中重庆、贵州和云南处于西南地区,甘肃、青海和宁夏处于西北地区,在经济发展水平以及农地资源禀赋方面存在一定差异,数据具有时效性和代表性(1)参见http://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/201807/t20180712_6153986.htm,调研区域包括重庆长寿区、云阳县、奉节县,云南建水县、富民县、宾川县,贵州瓮安县、七星关区,宁夏平罗县,甘肃民勤县、庆城县、甘谷县,青海湟中区、乐都县,累计14个县市。。课题组采用分层抽样与简单随机抽样相结合的方式,每个区域抽取1~3个县,同时在每个县域随机抽取2~4个自然村,每个自然村随机抽取20~30户,累计发放问卷1800份,收回有效问卷1673份。

(三)变量说明

1.被解释变量

家庭收入主要由农业经营性收入、财产性收入和非农工资性收入三部分构成(冒佩华 等,2015)。通过前文分析可知,农地确权对农业经营、非农工资和农地财产收入均可能产生影响。然而,在实际调研过程中我们发现,样本地区的农地流转主要呈现小规模、零散化特征,农地租金较低,相较于农业经营和非农工资性收入差距较大,因此本文不对农地财产性收入进行分析。综上,选择家庭人均收入、人均农业和人均非农业收入作为被解释变量,并对其进行了对数化处理。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为农地是否确权,属于二分类变量,若新一轮农地承包以来已确权,则赋值为1,否则赋值为0。

3.中介变量

本文的中介变量包括农地人均流转面积和家庭兼业劳动力占比。其中,人均流转面积以受访对象2015—2018年的平均值衡量,兼业劳动力占比通过兼业劳动力占家庭人数比重来反映。

4.控制变量

根据已有研究(黎毅 等,2021)的做法,本文主要从户主、家庭和社会网络特征三个方面选择控制变量。(1)户主特征具体包括年龄、性别、政治面貌、文化水平和健康状况。(2)家庭特征具体包括家庭人口数量、劳动力数量、人均生产资产价值、参加养老和医疗保险情况和人均实际耕种面积。其中,家庭人口和劳动力数量反映的是家庭人口的数量和质量;人均生产资产价值和实际耕种面积则反映了家庭所拥有的自然和物质资本;生产资产是指农户家庭进行农业或非农业生产拥有的设备,对资产价值进行对数化处理;实际耕种面积等于农户从集体承包的土地加上流入再减去流出的面积;参加养老和医疗保险情况反映了家庭对农地抵抗风险和生活依赖保险程度。(3)社会网络具体特征包括参加村集体活动程度、亲朋是否有政府银行部门任职以及节假日与亲戚来往情况。

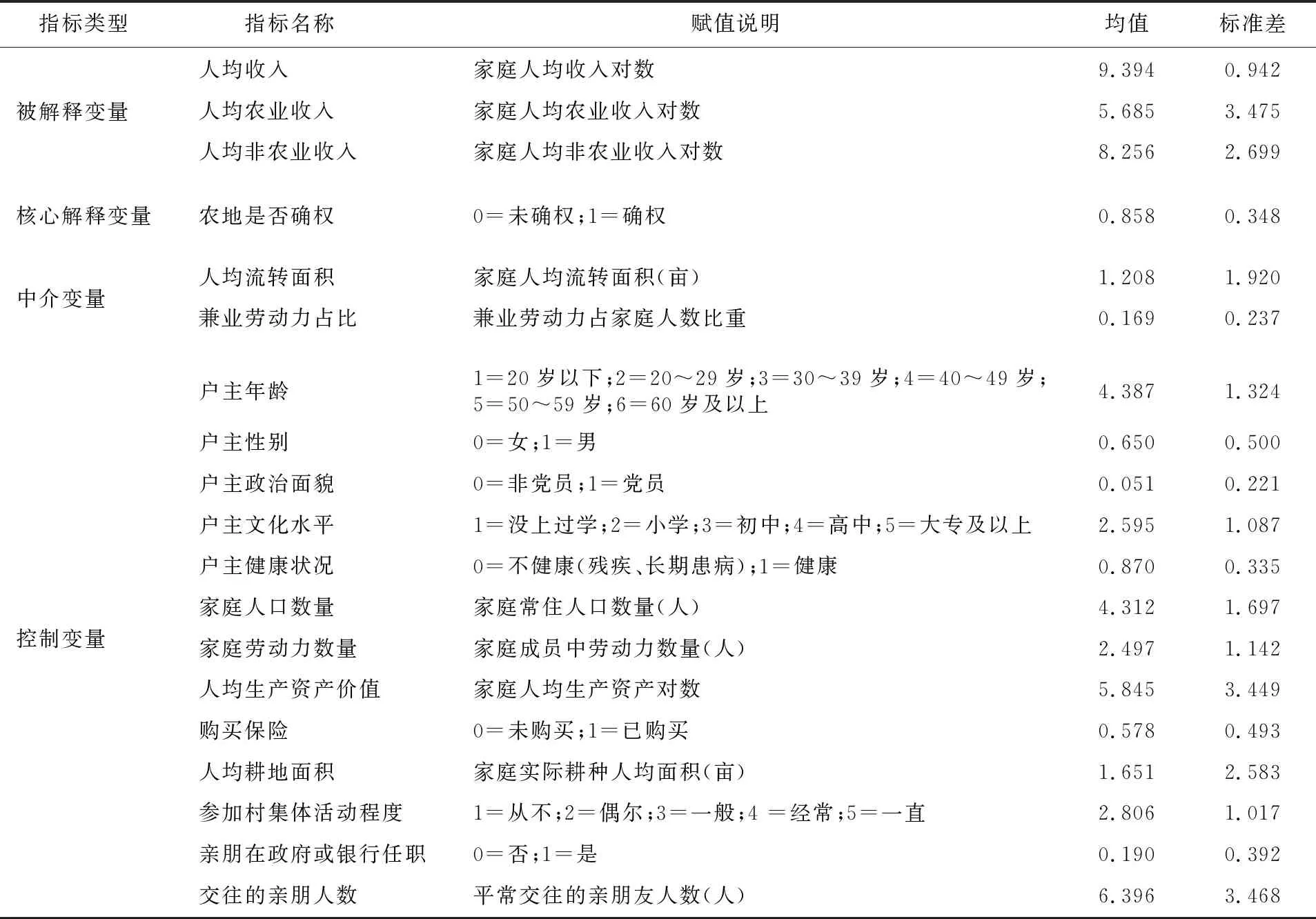

本文变量的说明及描述性统计结果如表1所示。

表1 变量说明及描述性统计结果

从表1的描述性统计结果可以看出:(1)对于被解释变量,受访农户的农业收入均值(5.685)低于非农业收入(8.256),这是因为农业生产率普遍低于非农生产率,调整家庭生产和劳动力结构成为农户的必然选择。(2)对于核心解释变量,农地已确权的均值为0.858,说明农村承包地确权登记颁证工作2018年底基本完成,农村地区绝大部分已经完成确权。(3)对于中介变量,人均流转面积和兼业劳动力占比的均值分别为1.208亩和0.169,表明当前农村地区农地流转和兼业劳动已成为农户家庭常态化现象。(4)对于控制变量,户主主要以青壮年男性非党员为主,文化程度大多处于小学和初中文化之间;家庭人口数和人均生产资产价值的均值分别为4.312和5.845,有57.8%的农户家庭购买了养老和医疗保险,为农户家庭降低农地资源禀赋,向非农转移提供了基础;受访对象参加村集体公共活动的积极性一般,亲朋在政府或银行任职的较少,受访家庭社会关系比较简单。

四、实证检验与结果分析

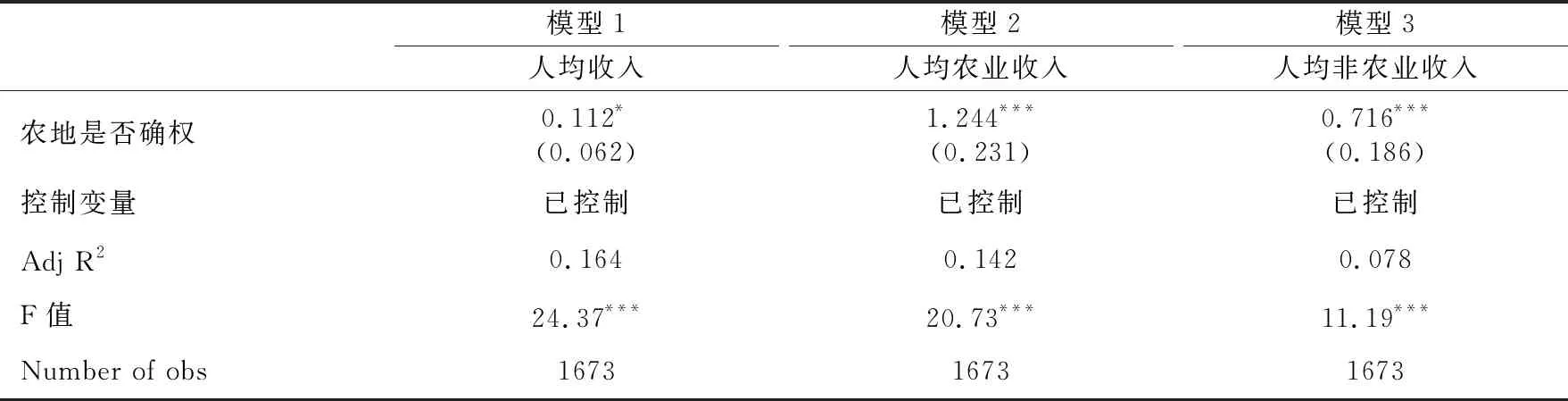

(一)农地确权对农户收入异质性的影响检验

根据表2回归结果可以看出,农地确权分别在10%、1%和1%的水平上正向影响家庭人均收入、人均农业收入和人均非农业收入,假说1得到证实。其中对非农业收入促进作用低于农业收入的可能原因是家庭剩余劳动力大致呈现兼业化生产状态,农地社会保障功能使得他们并未完全放弃农业生产,农户离农但并未离地。农地确权在很大程度上影响家庭资源配置效率从而决定家庭经济收入水平:一方面,农地确权在很大程度上明晰了参与主体的农地权利边界,保障了各主体对农地的剩余索取权,增加了他们对农地的投资预期,从而进一步提升了农业生产效率,带来农业收入水平的提高;另一方面,农地确权和规模经营优势必然会引起家庭内部劳动力的转移,存在比较优势的农户会选择非农就业获得更多非农收入,从而提高家庭收入水平。

表2 农地确权对农户收入异质性影响的回归结果

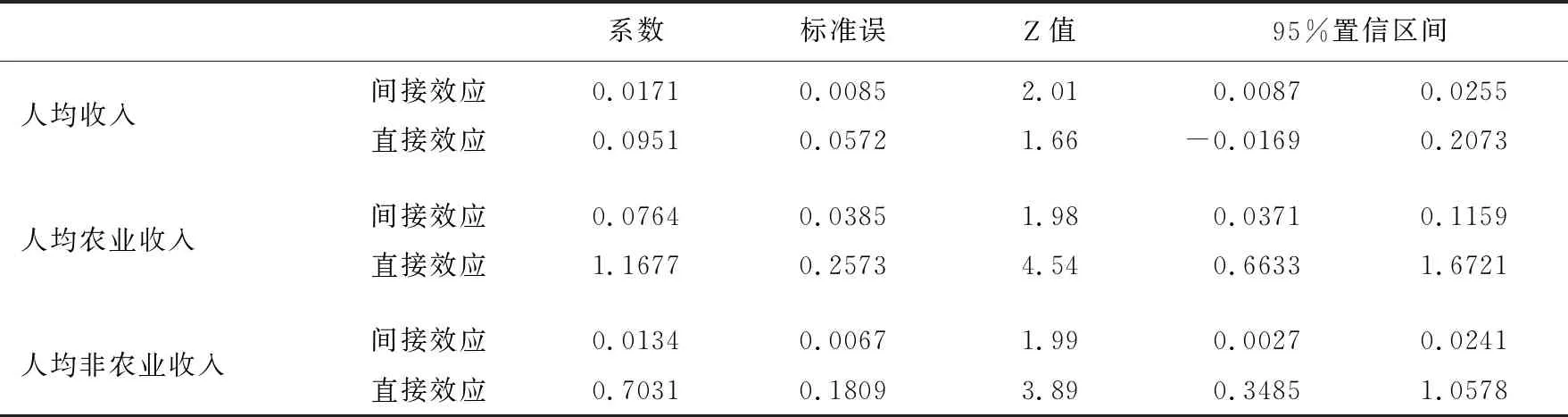

(二)农地确权、农地流转对农户收入异质性的影响检验

根据表3回归结果可以看出,在农地确权能影响农户家庭收入的前提下,加入变量人均流转面积后,农地确权在10%的统计水平上显著正向影响家庭农地流转,因此将人均流转面积作为中介变量引入模型中。由模型5、6、7可知,农地确权对人均农业收入和人均非农业收入的影响系数都在1%的统计水平上正向显著,分别为1.167和0.703,相较于表2中农地确权对农户家庭农业收入和非农业收入的影响系数均有所下降;人均收入虽然影响系数也有所下降,但是核心变量农地确权不显著,中介变量人均流转面积显著。同时还对模型5、6、7进行Sobel检验,三者分别在10%、10%和5%的统计水平上显著,说明农地流转面积对人均收入发挥了完全中介效应,对人均农业收入和非农业收入方面发挥了部分中介效应。在此基础上,将农地流转作为中介变量进行采用500次抽样的Bootstrap检验,构造95%的偏差矫正区间,结果如表4所示。除人均收入直接效应不显著外,其余农地流转作为中介变量的间接效应和直接效应置信区间都不包括0,证明农地流转面积在农地确权对农户收入影响中发挥显著的中介作用,假说2得到证实。

表4 农地流转对农户收入异质性中介效应Bootstrap分析结果

事实上农户在政府主导确权的过程中也获得了农地权属关系的宣传教育,这在很大程度上避免交易主体可能产生的合同纠纷,同时确权确认了农地的空间信息,省去产权界定费用,降低了主体实施和维持交易合约的成本,因此清晰而有保障的产权可以降低交易成本而促进农地流转。农地确权使得农地向高效率经营主体手中转移,农业生产效率随着农地资源的优化配置而逐渐提高,进而调动流转主体的积极性。随着农业科技的发展和农地经营规模的扩大,当资源利用和市场参与程度均较高时,农地流出方通过释放剩余劳动力向非农就业转移,从而提高家庭非农收入水平;农地流入方则形成规模效应,通过引进先进农业技术,弥补传统小农经营和土地细碎化低效率的缺陷,优化生产要素配置,提高农业产出,因此长期来看,农地流转可以通过增进各项收入提高家庭经济水平。

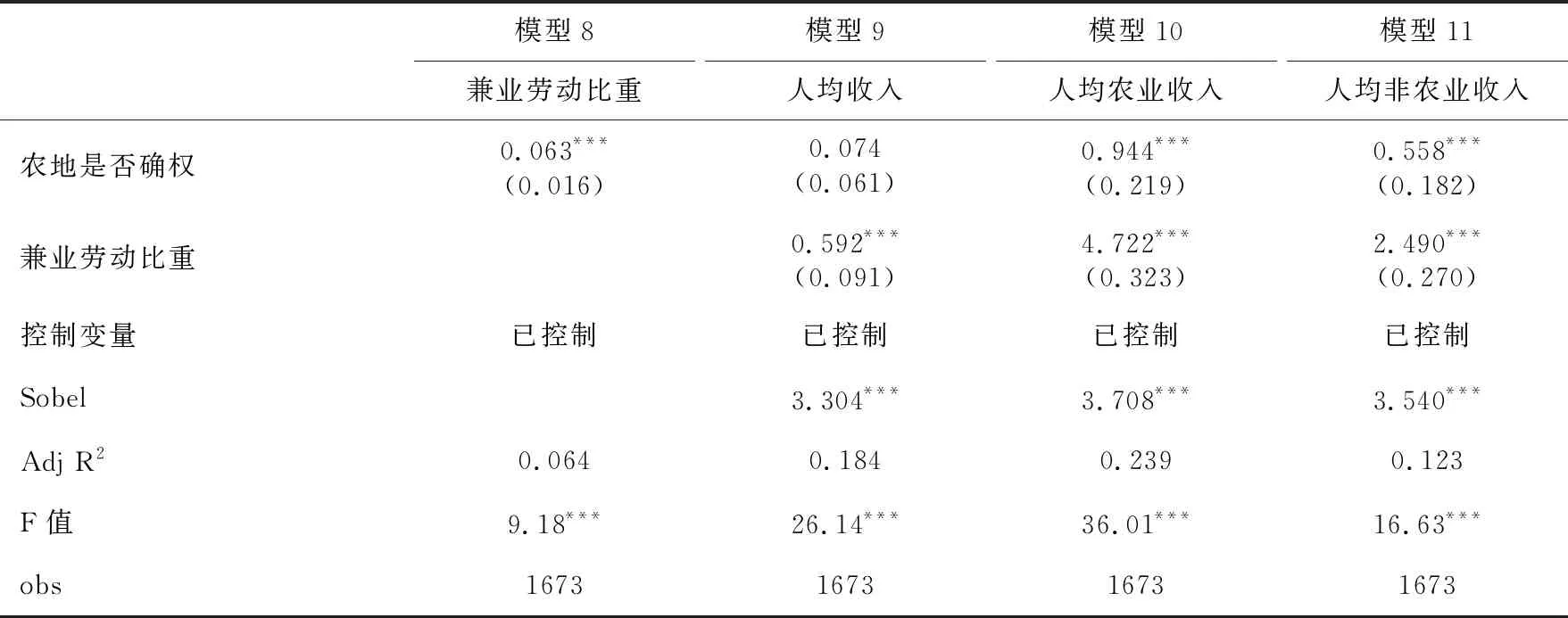

(三)农地确权、农户兼业对农户收入异质性的影响检验

根据表5回归结果可以看出,在农地确权能影响农户家庭收入的前提下,加入变量兼业劳动比重后,农地确权在1%的统计水平上显著正向影响兼业劳动比重,因此将兼业劳动比重作为中介变量引入模型中。由模型9、10、11可知,农地确权对人均农业收入和人均非农业收入的影响系数都在1%的统计水平上正向显著,影响系数分别为0.944和0.558,相较于表2中相应影响系数均有所下降;人均收入虽然影响系数也有所下降,但是核心变量农地确权不显著,中介变量兼业劳动比重显著。对模型9、10、11进行Sobel检验,三者都在1%统计水平上显著,说明农户兼业对人均收入发挥了完全中介效应,对人均农业收入和非农业收入发挥了部分中介效应。在此基础上,将农地流转作为中介变量进行采用500次抽样的Bootstrap检验,构造95%的偏差矫正区间,结果如表6所示。除了人均总收入直接效应不显著外,其余农户兼业劳动比重作为中介变量的间接效应和直接效应置信区间都不包括0,证明农户兼业劳动比重在农地确权对农户收入影响中发挥显著的中介作用,假说3得到证实。

表5 农地确权、农户兼业对农户收入异质性影响的回归结果

表6 农户兼业对农户收入异质性中介效应Bootstrap分析结果

农地确权提高了农地安全性,降低了交易成本,也增强了农户非农就业的意愿。当非农就业机会出现后,家庭剩余劳动力是否转移则取决于家庭拥有的原始资源与非农业收入的综合比较,虽然农地确权提升了农地价值,但其市场化价值还未完全体现,使得农地确权对劳动力暂时务工有更显著影响,同时农户文化水平的高低在很大程度上也影响着农户外出务工意愿。农村劳动力非农就业与自身非农能力直接相关,而非农能力强的农户往往具有较高的文化水平,更容易找到合适工作。通过前文数据描述可以看出,受访农户文化水平普遍偏低,虽然收入差异使得他们具有强烈的非农就业意愿,但考虑平滑家庭风险,部分农户选择实行家庭兼业化生产。因此清晰而有保障的产权可以改变生产经营方式,促进家庭农户分化,农地确权可以提高劳动力的专业化分工水平,促使拥有不同资源禀赋的农户发挥其自身的比较优势。

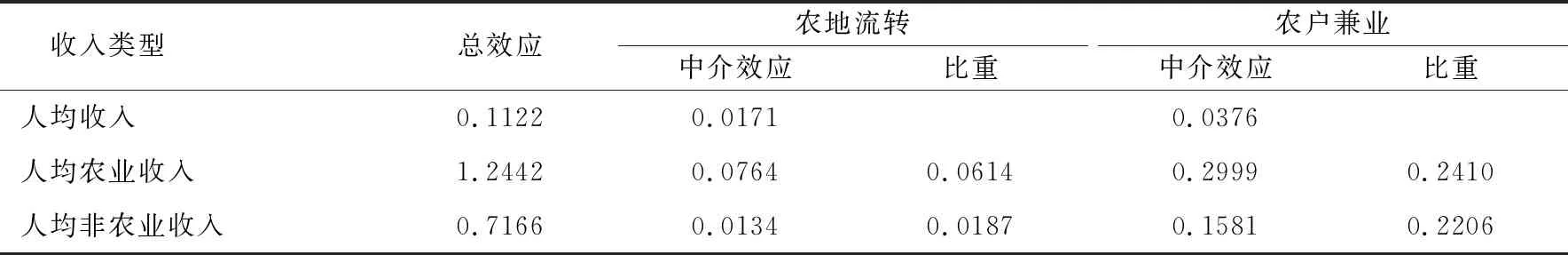

(四)农地流转和农户兼业的中介效应及其占总效应比重

农地流转和农户兼业对农户家庭收入的中介效应及其比重如表7所示。可以看出,农地确权均可通过农地流转和农户兼业影响农户家庭收入,农地确权通过优化农地资源配置,使得农地从低效率流向高效率农户手中,促进了农地流转。同时农地流转为家庭剩余劳动力非农就业提供了可能,家庭成员中外出务工人数可以体现家庭成员职业选择对农地确权的应激反应,通过综合比较农业和非农业收入,农户通常在相对最优选择下进行家庭兼业化的生产。横向来看,农户兼业的中介效应比重均在20%以上,高于农地流转的中介效应;纵向来看,农地流转中,家庭人均收入发挥完全中介效应,农业收入占比为6.14%,高于非农业收入的1.87%。农户兼业中,家庭人均收入发挥完全中介效应,农业收入占比为24.10%,高于非农业收入的22.06%。

表7 农地流转、农户兼业的中介效应及其占总效应比重

五、稳健性检验

前文利用中介效应模型论证了农地流转和农户兼业作为农地确权与家庭收入之间的两条传导机制如何发挥作用,但仍需进一步检验以论证估计结果的稳健性。下文分别采用子样本和替代变量进行稳健性检验。

(一)子样本检验

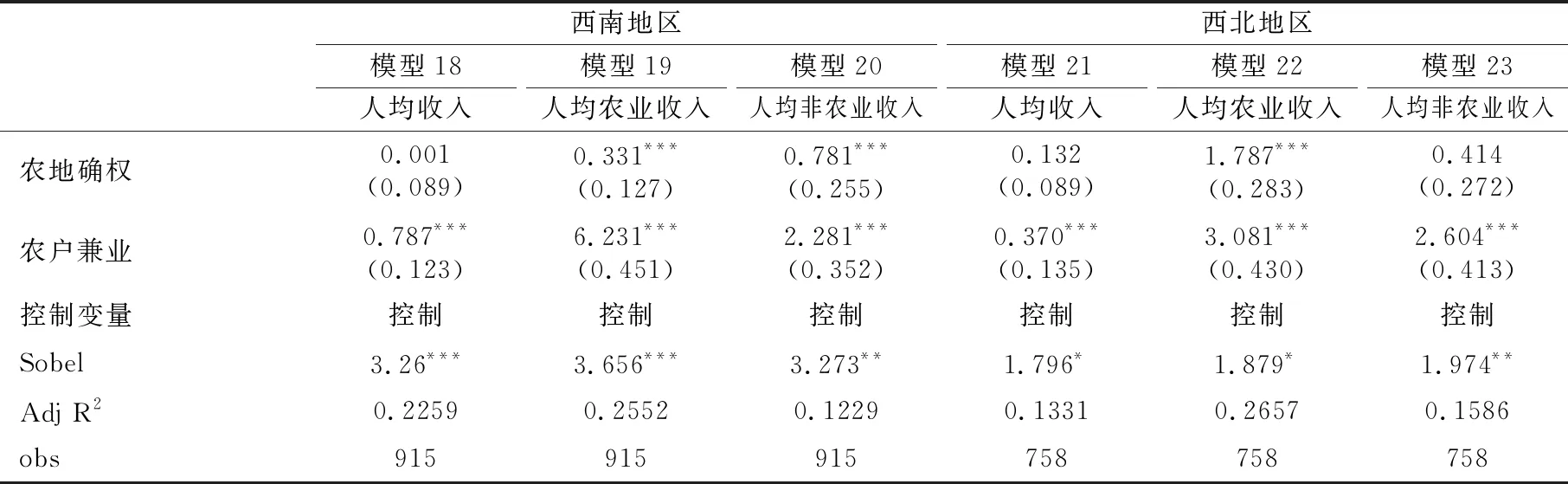

根据调查区域,将样本分为西南和西北地区两个子样本,回归结果如表8和表9所示。表8中,将农地流转作为中介变量引入模型后,西南地区对人均农业收入和人均非农业收入均发挥部分中介效应,对人均收入发挥完全中介效应;西北地区对人均收入和人均非农业收入均发挥完全中介效应,对人均农业收入发挥部分中介效应,同原样本检验结果基本保持一致,表明农地流转在农地确权影响农户收入异质性关系中具有中介效应。表9中,将农户兼业作为中介变量引入模型后,西南地区对人均农业收入和人均非农业收入均发挥部分中介效应,对人均收入发挥完全中介效应;西北地区对人均收入和人均非农业收入均发挥完全中介效应,对人均农业收入发挥部分中介效应,同原样本检验结果基本保持一致,表明农户兼业在农地确权影响农户收入异质性关系中具有中介效应。

表8 不同区域农地确权、农地流转对农户收入异质性的稳健性检验

表9 不同区域农地确权、农户兼业对农户收入异质性的稳健性检验

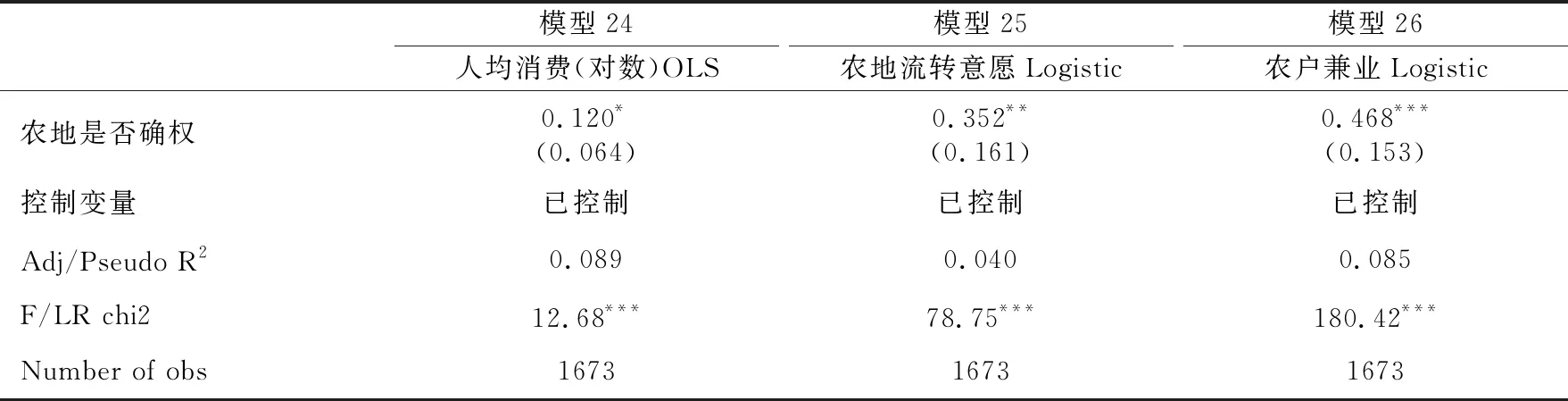

(二)替代变量检验

参考已有研究(宁静 等,2018)的做法,选取人均消费、农地流转意愿和农户兼业作为替代变量进行稳健性检验,结果见表10。主要原因如下:首先,从自适应预期框架下的家庭长期经营来看,农户的消费与收入存在长期均衡关系,随着农户收入水平的提高,消费收入弹性也呈上升态势,收入和消费存在某种替代效应,在某种程度上都能代表家庭经营能力;其次,是否发生农地流转行为前提是农户要有流转意愿,流转意愿可以反映农地确权是否加强了农户流转动机;最后,农户是否选择兼业生产经营是计算兼业劳动比重的前提,劳动力是否兼业可以反映出农地确权是否加快了家庭劳动力的流动。

表10 农地确权对农地流转和农户兼业以及农户收入影响的稳健性检验结果

模型1、2、3已经分别验证了农地确权对家庭人均收入、人均农业收入和人均非农业收入具有显著影响。选择家庭人均消费(对数)作为家庭人均收入的替代变量,OLS模型回归结果显示农地确权在10%的统计水平上正向影响消费支出。总体上来看,农地确权对家庭收入相关变量产生了一致性影响结果,这说明农地确权能够正向影响家庭收入的回归结果是稳健的。模型4已经验证了农地确权对人均流转面积有显著影响。Logistic模型回归结果显示农地确权在5%的统计水平上正向影响农地流转意愿,总体来看农地确权对农地流转面积产生了一致性影响结果,这说明农地确权能够正向影响农地流转的回归结果是稳健的。模型8已经验证了农地确权对农户兼业比重具有显著影响。Logistic模型回归结果显示农地确权在1%的统计水平上正向影响农户兼业,总体来说农地确权对劳动力兼业比重产生了一致性影响结果,这说明农地确权能够正向影响农户兼业的回归结果是稳健的。

六、研究结论与政策建议

本文基于我国2019年西部6省份农村集体产权制度改革试点区域的1673户农户家庭调研数据,构建“农地确权—农地流转和农户兼业—农户收入”的理论分析框架,运用中介效应模型实证分析农地确权对农户收入异质性影响,得出的结论主要如下:

首先,西部样本地区表明农地确权能通过家庭资源优化配置提高进农户收入,分别在10%、1%和1%的水平上正向影响农户家庭收入、农业收入和非农业收入水平。由于农地具有社会保障功能,家庭剩余劳动力大多采用兼业化生产经营方式,农户大多离农未离地,因此对农业收入的作用要略高于非农业收入。其次,西部样本地区农地确权通过影响农地流转提高了农户收入,其中农地流转对农户家庭收入发挥完全中介效应,农业收入和非农业收入的中介效应比重分别为6.14%和1.87%。最后,西部样本地区农地确权通过影响农户兼业提高农户收入,其中农户兼业对农户家庭收入发挥完全中介效应,农业收入和非农业收入的中介效应比重分别为24.10%和22.06%。横向来看,农户兼业的中介效应要高于农地流转,纵向来看,对农户家庭收入的中介效应要高于农业收入和非农业收入。

基于以上结论提出如下政策建议:首先,西部样本地区应当继续完善农地确权扫尾工作,夯实农户促收基础。新一轮农地确定登记工作已全部结束,农地确权对农户激励效应所产生的收入增长具有时滞效应,因此要经常开展农地确权“回头看”工作,确保证书发放到户、信息登记完整正确等,全面提高确权质量。其次,西部样本地区需进一步深化农地相关配套制度改革。政府一方面要加快推进农地流转市场的制度建设,如完善农地流转平台、创新农地流转模式等,另一方面应在充分尊重农户市场主体地位的基础上,构建畅通的农户利益诉求机制,提高农户参与农地流转的主观能动性。最后,西部样本地区要优化农户多样化就业环境,在大力发展非农产业的同时进一步完善农村剩余劳动力转移机制,针对不同兼业程度农户制定差异化的职业技能培训。兼业程度低的农户主要以发展农业为主,在提高农业生产率的基础上就近就地实现非农就业,兼业程度高的农户主要以发展非农业为主,通过提升非农就业资本降低农地的劳动承载功能及就业保障不可替代性。