苏俄的呼捷玛斯学校

张春艳

亚历山大·罗钦科为国立出版社列宁格勒分社所作的海报“书籍”,1925 年,胶印(第19 印张),罗钦科—斯捷潘诺娃档案馆收藏,2022 年于中国美术学院中国国际设计博物馆展出

为人民办教育的先声可以追溯到1859 年大文豪托尔斯泰个人建立的第一所农民子弟学校1[英]奥兰多·费吉斯,《娜塔莎之舞:俄罗斯文化史》,曾小楚、郭丹杰译,四川人民出版社,2018 年,第182 页。。随着农奴制在20 世纪60年代的瓦解,农民问题受到空前的关注。19 世纪70 年代,沙俄的知识分子和青年学生带着对农民的向往和同情,发起了“到人民中去”运动,渴望从质朴的农民生活中发掘出的道德理想能够对社会更新有所助益。“他们走到人民中去;满怀希望;又感到绝望。”2同注1,第172 页。这一运动催生了发掘民间艺术的先锋派艺术如“俄罗斯芭蕾舞团”,他们甚至模仿农村公社进行集体创作并且将所有艺术形态和民间手工艺熔为一炉3同注1,第203 页。。而这些民间的艺术教育和创作实验对于十月革命后的苏俄在国家层面系统推行人民艺术教育改革奠定了思想基础。

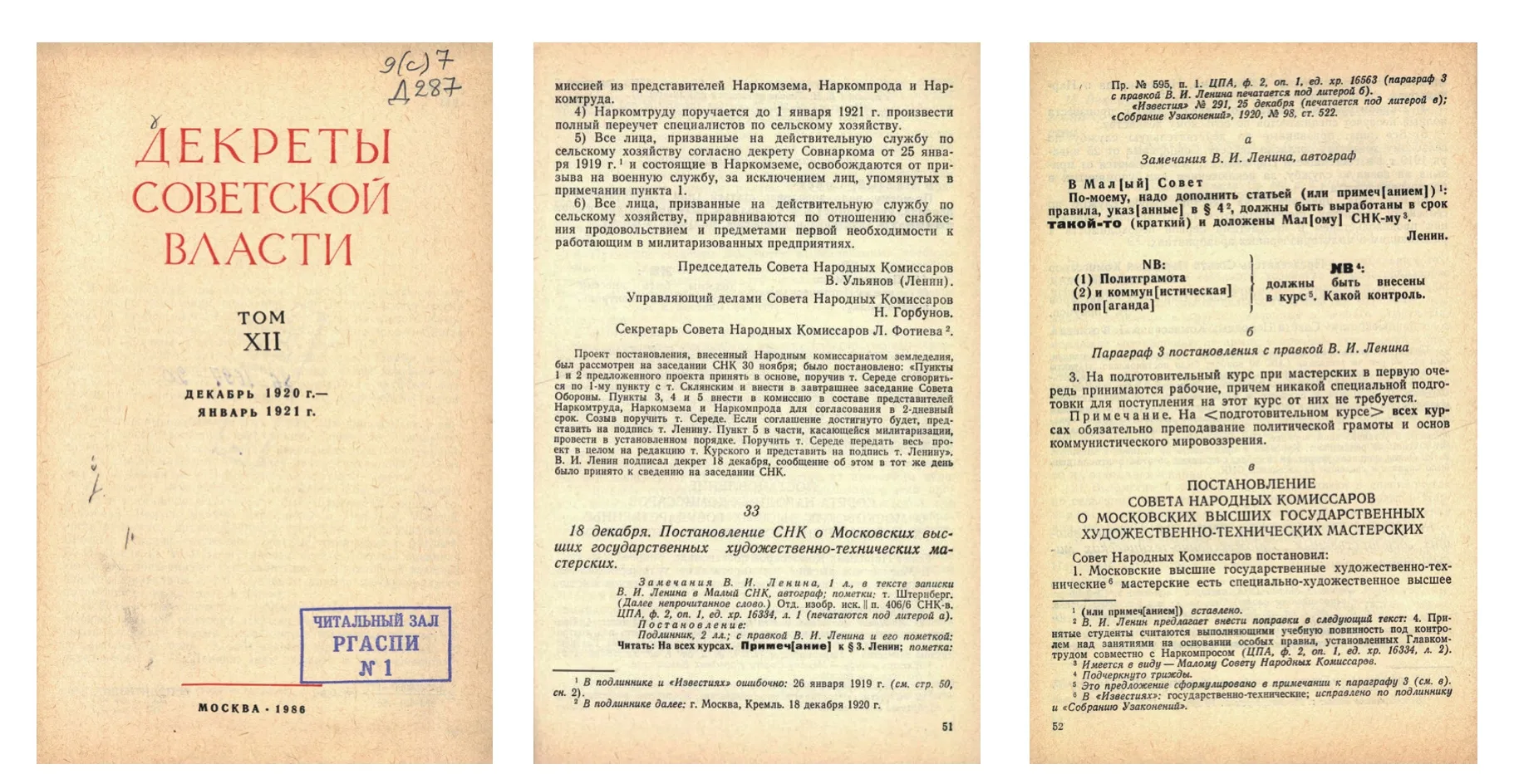

1920 年12 月,苏俄人民委员会通过了《人民委员会有关莫斯科国立高等艺术与技术工作室的决议》,其中对工作室做了如下定义:“莫斯科高等艺术与技术工作室是高等的艺术、技术、工业生产的专业院校,旨在为工业生产培养高水平艺术家,同时为专业技术教育培养教员和导师。”4苏俄人民委员会,1920年12月18日人民委员会关于莫斯科高等国家艺术和技术研讨会的法令,《苏维埃政权法令》档案第12卷第51—54页。原始文献藏于俄罗斯历史文献图书馆。部分电子文献见http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12791-18-dekabrya-postanovlenie-snk-o-moskovskih-vysshih-gosudarstvennyh-hudozhestvenno-tehnicheskih-masterskih#mode/

莫斯科国立高等艺术与技术工作室的另一个名字是“呼捷玛斯”[VKhUTEMAS],与1919 年4 月宣布成立包豪斯学校仅仅相隔几个月。

这一决议的通过并非一帆风顺。事实上同年10 月28 日,苏俄的人民启蒙委员会提交的这一决议草案就已经在国家人民委员会的小型会议上得到初步认可。但之后列宁没有签署决议并建议人民委员会加以修订。最后在第三条加入了“注:在任何年级都必须教授政治的基础常识和共产主义世界观”之后,该决议才得以通过他的审批5苏俄人民委员会,《人民委员会有关莫斯科国立高等艺术与技术工作室的决议》,1920年12 月。文献电子版来自斯特罗加诺夫学院拉夫伦捷夫教授,2020 年。。然而事实上,提出决议的艺术家们更希望共产主义世界观是通过艺术改造生活本身传达,而非说教。这一决议的起草者卢那察尔斯基,曾在十月革命后发表了《苏维埃国家与艺术》的演讲6[苏]卢那卡尔斯基,《文艺与批评》,鲁迅译,水沫书店,1929 年。该书为鲁迅编译的卢那察尔斯基的文艺评论集,共收论文六篇。该文稿于20 世纪20 年代由于被鲁迅在中国译介而产生广泛影响。。他肯定了左翼艺术提出的生产艺术观:“在这里,有新都市之建设,运河之开掘,大小公园之新设,人民馆之建筑,俱乐部之装饰,室内之布置,装身具和衣服之优美,嗜好之改革和奖励等的问题,这目的的究竟,即在改造那围绕我们的自然的周围。这改造的实行,最首先是靠着经济、农业和工业。在这关系上,这些各部门之所给予者:是恰如半制品一般的东西。到究竟,则一切东西,例如虽是食物,也应该对于直接目的的人类的欲望(经济问题)给以满足之外,又将别的目的,即快乐的欢喜给予人们。”他因此得出结论必须召集会议来讨论“关于俄国的艺术产业及其教育的振兴策略”是特别紧要的事。

这项决议明确了一所培养艺术生产者的学院,其中最重要的是,强调必须建立将“艺术、技术、工业生产”三者相融合的学校。而这一理念,实际上早在1918 年——也就是在包豪斯学校和呼捷玛斯学校建立之前——就在苏俄的“人民启蒙委员会”[искусств Комиссариата нар. просвещения,简称Nаrkоmрrоs]的改革方案中被提出(图1)。

图1 苏俄人民委员会 (SNK) ,1920 年12 月18 日人民委员会关于莫斯科高等国家艺术和技术研讨会的法令,《苏维埃政权法令》档案第12 卷第51 页

在卢那察尔斯基的领导下,“人民启蒙委员会”于1917年11月成立。“人民启蒙委员会”下的分支机构“艺术部”[Отдел изобразительных искусств Наркомпроса,罗马体简称IZO]于1918 年成立,在20 世纪20 至30 年代期间负责对学校、博物馆、研究所等文化机构进行组建和管理。这一官方机构陆续吸纳了不少先锋派艺术家作为委员,如弗拉基米尔·塔特林[Vladimir Tatlin]、瓦西里·康定斯基[Vasily Vasiliyevich Kandinsky]、卡西米尔·马列维奇[Kazimir Malevich]、帕维尔·库兹涅佐夫[Pavel Varfolomevich Kuznetsov]以及年轻艺术家亚历山大·罗钦科[Alexander Rodchenko]等。71918 年5 月22 日,苏俄政府正式批复成立了人民启蒙委员会艺术部。1918年1月29日,人民启蒙委员会已经任命艺术家施特伦伯格[D.P. Shterenberg]作为其负责人。其他成员包括阿尔特曼[N. I. Altman]、沃林[P. K. Vaulin]、卡列夫[A. E. Karev]、马特维耶夫[A. T. Matveev]、普宁[N. N. Punin]、切霍宁[S. V. Chekhonin]、亚特曼诺夫[G. S. Yatmanov];后来的成员包括:伊雷音[L. A. Ilyin]、杜别涅茨基[V. I.Dubenetsky]、鲁德涅夫[L. V. Rudnev]、施塔尔贝格[E. Ya. Shtalberg]、休科[V. A. Shchuko]、巴拉诺夫-罗西涅[V. D. Baranov-Rossine]、什科尔尼克I. S. Shkolnik],以及马雅可夫斯基[V. V.Mayakovsky]和布里克[O. M. Brik]。随后,塔特林、库兹涅佐夫、马什科夫[I. I.Mashkov]、莫尔古诺夫[A. A. Morgunov]、马列维奇、若尔托夫斯基[I. V. Zholtovsky]、迪姆希茨-托尔斯塔亚[S. I. Dymshits-Tolstaya]、乌达尔佐娃[N. A. Udaltsova]、诺阿科夫斯基[S.V. Noakovsky]、法尔克[R. R. Falk]、罗扎诺瓦[O. V. Rozanova]、舍夫琴科[A. V. Shevchenko]、科罗廖夫[B. D. Korolev]、科年科夫[S. T.Konenkov]、康定斯基也都加入了莫斯科分部。详见[ 苏] 卢那察尔斯基,〈关于艺术部(人民启蒙委员会1920 年)〉,载《新世界》1966 年第 9 期,第236—239 页。http://lunacharsky.newgod.su/lib/russkoe-sovetskoe-iskusstvo/ob-otdele-izobrazitelnyh-iskusstv/其中的一部分委员后来也成为呼捷玛斯学校的教员。这一机构以期刊《公社艺术》[The Art of Commune,俄语为Искусство коммуны]为阵地,展开了对艺术更新社会的宏伟蓝图的描绘(图2)。

图2 Valery Rublev 私人艺术项目“Yavard”在线档案。https://yavarda.ru/izonarkomprosa.html

例如,在1918 年的《公社艺术》(图3)中就有关于艺术教育改革的提案。其中的“教育板块”记载了各类艺术教育计划,如〈扩展地区学校的计划〉写道:“最近,在地方苏维埃文化和教育部门的协助下开设的地区剧院的数量显著增加。这些剧院对上演各种戏剧所需的装饰品有很大的需求。为满足这一需求,教学科决定将装饰艺术纳入地区学校的课程。”8〈扩展地区学校的计划〉,载《公社的艺术》,1918 年12 月15 日,第2 期,第1—4 页。最终成立。还包括成立“国立自由艺术和教育工作室”,该“工作室”实际上是呼捷玛斯的前身。

图3 《公 社 艺 术》[Искусство коммуны]封 面,第 一 期,1918年12月7日

此外记载了将原有传统艺术院校(原施蒂格利茨男爵的学校)改造成艺术家领导的“装饰艺术国立劳动培训工作坊”,这一新型学校学生数达三百人,包括了:“一、木工;二、陶瓷;三、装订和皮革加工;四、瓷器厂。”课程包括:“一、构图和建筑装饰;二、文学史;三、观点;四、订单历史;五、测量和制图;六、艺术形式的类型;七、艺术史;八、装饰画;九、玻璃画;十、铸币(金属加工)。”

1918 年12 月22 日出版的《公社艺术》第三期提出:原有的莫斯科高等艺术教育改革实验,要被扩展到其他的学校,最后还被推广到农村,最终实现全社会美育。

比如,他们提出在圣彼得堡组织工艺和艺术的基本教育,“首先,有必要由国家出资建立一些教育示范工作坊,学生不仅可以在其中获得特定工艺领域的实用知识和技能,而且可以接受一定的艺术训练,这对于提高许多行业的艺术方面是非常必要的”。9同注8。这一“工作坊”实际上是设计和工业的学校,其中的专业方向包括:“一、木工和家具;二、finift[金属基材上的珐琅]珐琅和瓷器上进行珐琅和绘画;三、青铜铸造和冲压;四、珠宝;最后,五、绘图和机械绘图。”类似的还有关于利戈夫艺术与工业学校的计划。开设一所带工作室的艺术工业学校,计划中该学校将为一百五十人提供绘画和造型艺术课程。

这些在苏俄全国各地发起的艺术教育改革请愿,均受到“国立自由艺术和教育工作室”和“装饰艺术国立劳动培训工作坊”的影响。

有趣的是,通过《公社艺术》,当时的德国艺术界了解到苏俄艺术改革的最新动态。因此1919 年3 月的德国《艺术报》[Das Kunstblatt]第三期介绍道:苏俄“现如今,由国家在大城市和各省举办自由的艺术工作坊。负责人将不受教学项目的约束,艺术家的艺术能力将起到决定作用。提倡自身积极性和正直的人格,致力于唤醒民众的创造精神。许多工作坊已经开设起来了”。10Das Kunstblatt, no. 3, Jahrgang 1919,pp. 91-94。见《艺术报》1919 年合订本,藏于柏林技术大学图书馆。在此期间,“人民启蒙委员会艺术部”的核心成员之一,满怀国际主义精神的康定斯基,还特意致信格罗皮乌斯,表达了将这一计划向世界推广的愿望。因此,在1919 年4 月发表的德国包豪斯学校宣言中读到类似的理念,也就不值得奇怪。

当我们比较包豪斯与呼捷玛斯时,应当注意到二者在学校体量及其所产生的影响范围方面都存在着巨大差异。包豪斯建校之初仅仅是一个学校内部的实验。然而,呼捷玛斯与其说是一所学校,不如理解为一座大厦的蓝图,即自上而下的艺术教育的一系列改革及其在全国各地各阶层的动员。而位于莫斯科的呼捷玛斯只不过是为建设“大厦”而存在的一个小小的建筑“样板间”。这是包豪斯和呼捷玛斯之间的不可比性。即使放到当今语境下,复制包豪斯未必难事,但效仿呼捷玛斯的难度却要大得多。

它代表了一个艺术教育的新体系。在呼捷玛斯正式成立之前,那个“蓝图”就已经在很短的时间内在苏俄各地都产生了直接的响应。这个“蓝图”不仅仅局限在艺术院校的改革,还包括从国家层面来建立起整个艺术生产的庞大体系:

1. 组织国立艺术教育,包括专业教育和普及教育;

2. 与世界各地的艺术中心建立联系,如成立艺术博物馆展示世界各地的艺术;

3. 成立促进艺术的组织,如举办艺术比赛、协会、专业团队等;

4. 成立保护艺术的组织,包括现在、过去和未来的艺术;

5. 保留新的观点;

6. 细化相关行政机构的职责。

在这一体系的基础上,改革者将重点放在落实新型艺术学院、新理论的建设和传播、城乡融合的工艺教育、公共美育机制(建设博物馆、展览、法律和协会)、发展戏剧和新兴产业电影、为新生活而发展新建筑这几方面。

而上述改革基于的理念包括:废除艺术分类,工艺和艺术应该相互融合;明确艺术是为了创新的教育;艺术教育需要面向普通民众。这些理念在当时无疑具有革命性,它针对的是旧体系中创新不是艺术所追求的目标、艺术和工艺分裂和等级化非常严重、艺术只为上层社会的少数人服务等等问题,这些问题已经让艺术和教育都丧失了活力。

卢那察尔斯基认为:“最伟大的艺术是生活的艺术,艺术家应当成为(而天才不能不直接或间接地成为)这种最高的艺术的导师。”11[苏]卢那察尔斯基,《关于艺术的对话:卢那察尔斯基美学文选》,吴谷鹰译,生活·读书·新知三联书店,1991 年,第46 页。“任何优雅的、画着很好的彩绘的碗,任何明亮、舒适、悦目的房间,使人神往的花园里的花的任何组合等等,每一个小玩意——都好像是那个伟大而壮丽的世界的预先实现。”12[苏]卢那察尔斯基,〈论“应用”艺术的意义〉,《关于艺术的对话:卢那察尔斯基美学文选》,第72 页。该文章最初发表于《艺术劳动》1923 年第1 期,按论文集《艺术和革命》的原文刊印。

他将艺术的产业分为三类:一是“艺术底构成主义,是艺术将产业完全融合了的时候,乃被实现的东西”。二是“施了装饰的艺术底产业,就是装饰化”,体现国民趣味的装饰。三是“煽动的艺术”,也可以理解为宣传的艺术。13[苏]卢那察尔斯基,〈艺术政策的诸问题〉,《苏维埃国家与艺术》,鲁迅译,曾分两次于《奔流》1929 年第2 卷第1 期、第5 期连载。后收录于卢那卡尔斯基,《文艺与批评》。《苏维埃国家与艺术》原收录于1924 年莫斯科出版的《艺术与革命》,转译自〈ijウェート国家と芸術〉,茂森唯士訳,《新芸術論》,東京至上社,1925 年。无论是纯艺术还是艺术的产业(设计艺术、装饰艺术还是宣传艺术),对于人民来说都是重要的和必要的,共同改造着人民的精神和物质生活。卢那察尔斯基试图恰当处理新的与旧的、国际和国内、无用的和有用的不同艺术的辩证关系。这一思考也体现在苏俄的艺术教育改革方案中。

“人民启蒙委员会视觉艺术部”的艺术改革构想最终在1920 年3 月成立的研究机构“艺术文化研究院”,以及艺术学校“呼捷玛斯”得以实施。

“人民启蒙委员会”于1918 年提出的改革理念和研究机构“艺术文化研究院”的进一步研究,都为呼捷玛斯的成立奠定了基础,并且在世界范围内都产生了影响。

呼捷玛斯学校将艺术改革理念落实到教育实践中:“艺术的任务不再是为了个人,而是‘成为我们生活及生活方式的强大的积极组织者和工匠’,并且必须通过‘协调并联合运用科学、艺术和技术手段’。”14呼捷玛斯建筑学院作品集[Аpхитектуpа.Работы Аpхитектуpного факультета Вхутемаса],1927 年, 第5—7 页。 该 印刷品由呼捷玛斯师生自行编印,封面由教员埃尔·利西茨基设计,印量1000 份。从这一理念出发,呼捷玛斯主张的是“网状”结构,与包豪斯“金字塔”结构非常不同。博科夫认为,相比包豪斯宣称要建立一个以建筑为核心的“社会主义大教堂”,呼捷玛斯则是要建立无数个“社会主义大教堂”。体现在这一艺术教育新模式在苏俄全国各城镇迅速铺开的过程中,更体现在教师由学生选举、学生委员会参与治校等民主尝试中。我们可以看到,这也体现了包豪斯借鉴的“行会”旧体系,与呼捷玛斯向往的去等级和去中心化的“共产”新体系的区别。

这种“反金字塔”型的教育理念也反映在学校结构和课程中。如以呼捷玛斯为代表的苏联艺术教育,与包豪斯以建筑为核心不同,是在大艺术观念下的多学科交叉而又平等的网状关系。“呼捷玛斯平衡了对工艺生产的认可与对传统具象艺术,如绘画和雕塑的内在尊重。”15Bokov, Anna. Avant-Garde as Method:Vkhutemas and the Pedagogy of Space,1920-1930. Park Books, 2020, p. 22.正如上述体系的主要推动者卢那察尔斯基所持有的立场:“只有当各世纪和各民族作品中全部有价值的东西成为全人类文化宝库的不可分离的内容时,艺术才能叫作全人类的艺术。”“过去的艺术,应该一切全属于劳动者和农民。”16[苏]卢那察尔斯基,〈苏维埃主权的艺术问题〉,载《苏维埃国家与艺术》。因此他领导的人民启蒙委员会对于旧的事物和传统采取的是包容、保护和活化的方式。“活的——这要注解。这是因为不独保护,也含有将使人民大众,易于接近的形式,附与于这些的事务的。”17同注16。这些理念也体现在后来呼捷玛斯师生利用民间工艺所做的服装和平面等设计中。

然而,我们不应忽略这些改革所面临的非常严峻的现实问题。20 世纪30 年呼捷玛斯解散转制为更加实用主义的艺术教育方式,不仅仅是意识形态的原因,其中也有这一教育改革方案缺乏普遍的经济、教育基础的原因。

一方面,当时仍然是经济困难时期,实行的是战时共产主义。在1918 年12 月22 日出版的《公社的艺术》第三期也有这样的报告:“高等艺术学校仅为三百至三百五十人设计,因此已经有大约八百人进入了国立工作室,因此出现了关于为工作室提供额外设备的问题。对此,紧急采取一切措施。教具也有一个尖锐的问题;缺少颜料、铅笔和纸。”18《公社的艺术》,1918 年12 月22 日,第3 期,第1—4 页。即使在1921 年苏俄实行向社会主义过渡的新经济政策,全国的工业体系和产能事实上也根本无法与上述的“蓝图”所匹配。在这样艰苦的境遇下,呼捷玛斯的师生们一边非常艰难地用设计艺术解决当下问题,另一方面依然热切地执着于设计未来的使命。

另一方面,公众文化水平和思想观念的转变依然需要时间。十月革命前,沙俄的文盲率高达79%,1926 年苏联的文盲率在50%左右,1930 年仍然还有33%。在连识字都成问题的情况下,民众对艺术的认识就可想而知。因此,先锋派时期的艺术教育实验,带有鲜明的科学意识和启蒙意图。比如呼捷玛斯的纯艺术专业,就试图将艺术科学化,把艺术划分为材料、色彩、空间、时间(运动)、形式、技术等“要素”。

呼捷玛斯背后的“蓝图”是尚未完成的任务。新时代的艺术教育正呼唤着我们以我们自己的方式去继续完成这一任务。从呼捷玛斯的实验中可以看出,教育的问题和艺术的问题的共同点是如何激发活力、重建秩序的问题。苏俄在十月革命后的艺术教育改革正是基于启蒙人民的出发点,“致力于唤醒民众的创造精神”19同注10。,从而让艺术和教育都重新焕发活力。这一历史对我们解决艺术和教育共同的问题依然具有启示意义。新时代的文化教育竞争愈来愈倾向于“创造力”的竞争,我们迫切需要对这二者的关系有新的理解。