溯源·竟流·新变·致用*论汉字设计的传承与创新

韩绪 赵熙淳

王国维《国学丛刊序》言:“东西二学,盛则俱盛,衰则俱衰。”1王国维,〈国学丛刊序〉,《王国维文集》第四卷,中国文史出版社,1997 年,第365 页。两种学问,互为参照,相互显像。现代设计自西方发端,传至我国已近百年,在这一过程中,随着对西方设计理念的了解愈发深入,中国独特的设计之象愈发清晰,汉字设计的特殊性与重要价值也愈发明了。

清末,出使欧洲的薛福成在《出使英法义比四国日记》中写道:“以中国之人读中国之字,而高下轻重徐疾,已各自成音,赖有象形,会意等义相维持,故数千年后尤得于考证古训也。”2薛福成,《出使英法义比四国日记》,岳麓书社,1985 年,第660 页。汉字的递相传承,使中华文化具有了一贯性,它一端连接着文明开端的气象,另一端连接着现代生活,让传统在不断追溯、不断阐释中生生不息。王宁在《汉字构形学导论》中说:“几十个世纪以来,汉字的具体构形方式发生了很多变化,在不同的历史时期,即使是一个字的形体,也都有或多或少的差异。但是,从总体看,汉字并未发生性质的变化,它的构形特点一直是保持着的。”3王宁,《汉字构形学导论》,商务印书馆,2015 年,第55 页。机枢无异,取予不同,汉字的视觉传统给予处在不同时空的人充分的阐释空间,其每一次新变,都如同传统在这一时空的投影。当古代学者以“复古”为目的对汉字形体进行整理的时候,带来的却往往是新变。因此,汉字由其本源而传承、创新,适如影之随形,响之随声。

时至今日,随着人工智能、互联网技术的快速发展,汉字作为信息符号,已进入智能时代,正面对不断涌现的新用字需求,以及在新媒介、新场景中的全新设计。而这一切的关键,不在创“新”,而在于复“古”;不在于复“古”之形,而在于返“古”之“本”,在于以创新设计为手段传承汉字的文化、视觉传统。 因此,未来汉字设计的发展必须突破原有“字体设计”的框架,上溯古人造字之“源”,下竟古今变化之“流”,在汉字形体的渊薮中,厘清汉字的传统脉络,并将其投射至新场景、新媒介中,产生新变以致用。

一

汉字是记录汉语的视觉符号,字形是本体,造字本身是汉字视觉传统形成的源头,亦是汉字设计行为。严密的造字体系,丰富的造型手法,与时俱进的字形、字体演变形态,鲜明的民族文化特性等,无不蕴含着先民的智慧与设计哲学,充分反映了中国人对自身与外部世界的观察与认知。

汉字造字和用字的基本规律,汉代学者许慎在《说文解字》中总结为:象形、会意、指事、形声、转注、假借,被称为“六书”理论。象形、会意、指事、形声为造字之法,转注、假借为用字之法。汉字正是通过“六书”,成功地将所有的语言都表记为文字,“万物咸睹,靡不兼载”。4[东汉]许慎,〈说文解字·叙〉,载汤可敬,《说文解字今释》,岳麓书社,1997 年,第2180 页。

“六书”是最早分析汉字构造的系统理论。其科学性使得后人在分析汉字造字、构形原理时,基本都在它的基础上展开。随着大量古汉字资料的出土,我们看到,早期“汉字的个体字符既不是孤立的,也不是散乱的,而是互相关联、内部呈有序性的符号系统。”5同注3,第59 页。其形体构造实际蕴含着一套极为明细的方法,其中既有字形获得、表达汉语音与义的技巧,也包含了如偏旁部首的放置方位规则、简化与繁饰的手段,以及以“三”为多的多数量表示法等细节,“六书”蕴藏其中并发挥着高度的配合性,是古人所总结出来的具有系统性和规律性的字形设计体系。“汉字通过‘六书’之法,成功地将所有的语言都表记为文字。一个词语用一个字形来表记。万象便蕴含在各个字当中。万象在词语中被概念化,通过字被定型化。如此一来,文字便与语言的整个体系相对应,具备了存在的秩序和表里的关系。”6[日]白川静,《汉字的世界》,后浪出版公司,2018 年,第22 页。

《周礼·地官·保氏》曰:

保氏掌谏王恶,而养国子之道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。7[清]阮元,《十三经注疏》,中华书局,1980 年,第 731 页。

周代王室贵族设有国学,由保氏教以德、行、艺、仪,其中小学启蒙即以“六书”为主要内容。后东汉许慎在《说文解字》中将“六书”内涵明确阐释,后世学者研究汉字构形大抵以此为宗。

谙熟“六书”理论的中国历代学者,曾对汉字形体进行过多次整理、重新设计和解说,使汉字能够适应新的社会变化,在一次次冲击中,外在形貌虽然发生了千变万化,但自身特性却始终保持,内在精神始终稳定,汉字的“常”与“变”维持着动态的平衡。在历史发展中不仅形成了系统完备的字书与石经系统,更诞生了从甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、行书、楷书到唐以后用于印刷的版刻种种字体,形成了丰厚的“汉字文明史”和“汉字视觉史”。可以说,“六书”造字原理既是汉字视觉传统形成的源头,又是开启汉字形体设计之门的钥匙。

近年来,设计界也开始探索“六书”理论对汉字设计的启发,但仍缺乏系统性,甚至简单以现代设计理念对汉字的造字原理进行阐释,缺少从传统“小学”到现代“文字学”和汉字设计学的跨学科深入探讨,对“六书”理论造成误读,更无法掌握其中的规律。因此,对于汉字源头的追溯极为必要,既要从汉字构形本体出发,研究汉字造字原理、构形方法等汉字设计理念以及字形演变规律,又要从文化观念出发,探索其中所蕴含的中国先民的思维模式及哲学观念等,包含着“描写”与“解释”两个向度。这需要站在设计学的角度上,综合运用汉字构形学、字体学、字源学、文化学等多方面的研究方法和成果展开研究,追溯汉字之源,构筑起汉字设计的基础性理论。

二

东汉许慎《说文解字·叙》曰:“字者,言孳乳而浸多也。”8同注7,第2165 页。汉字的后世发展,形体衍生众多,《说文解字》收录当时常见字计9353 个,分成五百四十部,而到了现代所编《汉语大字典》,所收字形已达五万六千多个。同时,汉字受诸如时代、用途(如鼎彝、碑版、印章、书册、信札等)、工具(如笔、刀等)、方法(如笔写、刀刻、范铸等)、写者刻者、地域等诸多原因的影响,字体和风格发生过剧烈变化,尤其是在中国社会发生剧变的特殊节点上,如春秋战国与魏晋南北朝时期,汉字形体面貌多样,不可胜计,形成在一个时空中“正体”“古体”“俗体”并行,实用字体与装饰文字共存的情况。汉字以“小学”为基础,在漫长的历史中又形成金石碑版、官私文书、书法艺术、版刻印刷等为载体的多重、多元的汉字传承、设计和传播方式。这些发展,为我们留下了宝贵的汉字形体资料库。

图2 西汉鸟虫篆铭彩绘镜

但是,面对如此丰厚的“汉字视觉史”材料,应当继承什么、取法什么,学习对象在历史中的源流脉络如何,这种种问题尚未在设计学意义上进行过系统清理。以往的汉字设计,大多从表面的视觉形式出发,或吸收古代书迹的外在特征,或从中理出现代成分,这都是不够的,势难贯通汉字设计的传统与现代。

王弼《周易略例·明彖》曰:“处璇机以观大运,则天地之动未足怪也;据会要以观方来,则六合辐辏未足多也。”9[三国魏]王弼,《周易略例·明彖》,楼宇烈,《王弼集校释》,中华书局,1980 年,第591 页。汉字的古今面貌,看似驳杂,实则有序,它同时包含着传承之“常”与历时之“变”,若将前后变化的形体串联起来,构成上下贯通的视觉谱系,则前人的斟酌取舍便昭然若揭。汉字视觉谱系的梳理,一方面使我们能够把握大的规律,同时还能掌握具体变化的手段。以下试以装饰字体——“鸟虫书”为例略作说明。

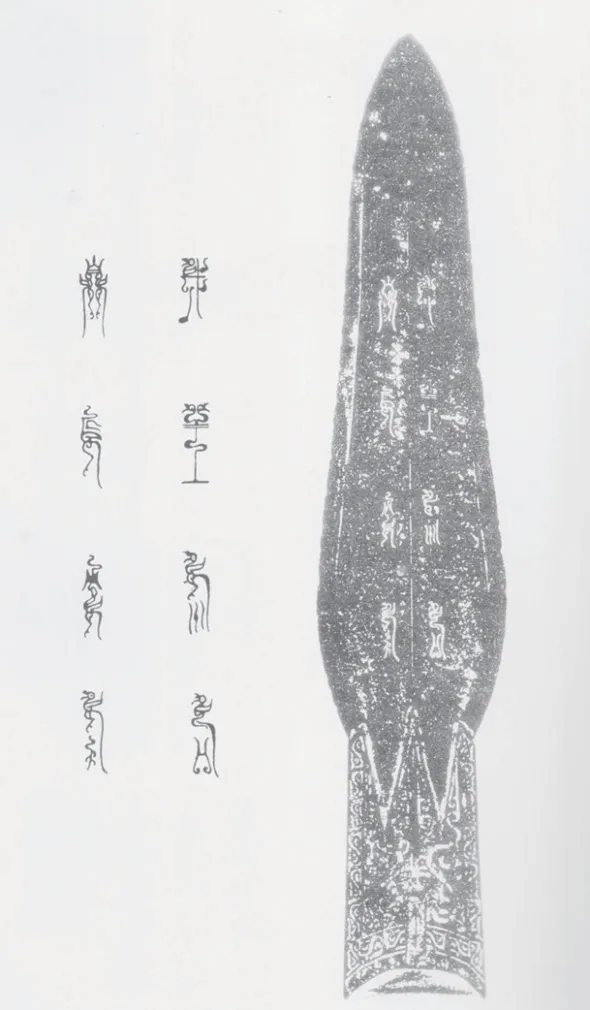

“鸟虫书”又称“虫书”“鸟书”,盛行于春秋、战国,以越国所作器上见者为多,影响遍布三晋地区和山东半岛。10参见曹锦炎,《鸟虫书通考》(增订版),上海辞书出版社,2014 年,第1—6 页。鸟虫书的构形特点虽然随地域、时间而变化,但寓鸟形或其他纹饰于笔画、文字中是其典型设计原理。梳理“鸟虫书”由春秋、战国至隋唐时的发展谱系后发现,其设计原理并无差别,但具体形态却随时代而变化显著。如春秋、战国鸟虫书是寓鸟形于大篆文字中,而汉代鸟虫书则是以鸟形入小篆,北魏鸟虫书是以鸟形入隶书,唐代鸟虫书是以鸟形入飞白并与之合流等等(图1—3),不一而足。同时,鸟之形态也随时空不同而各有特点,有简有繁,有鸟之全身,有鸟之部分。因此,随着对鸟虫书视觉谱系的梳理,这一装饰字体的“常”与“变”显露无疑——其所变化的是外在的具体形态,而不变的是内在的设计原理与思维。

图1 战国越王州句石矛鸟虫篆铭

曹锦炎在其《鸟虫书通考》中有如下论断:“《大戴礼记·曾子天圆》指出:‘毛虫之精者曰麟,羽虫之精者曰鳯,介虫之精者曰龟,鳞虫之精者曰龙,倮虫之精者曰圣人。’虫的含义,实际已囊括了所有的飞禽走兽和人类。”11同注10,第2 页。若以此观念为出发点,将鸟虫书的设计原理推而广之,根据需要融不同物象于当代字体中,即可大大发挥“鸟虫书”的内涵,这不仅传承了鸟虫一体的装饰传统,更足以演变出具有现代性的多样形体面貌。

这种“古”“今”转换之法正如同唐代书家张怀瓘所说:

其上才者,深酌古人之意,不拾其言。故陆士衡云:“或袭故而弥新。”美其语新而意古。其中才者,采连文两字,配言以成章,将为故实,有所典据。其下才者,模拓旧文,回头易尾,或有相呈新制,见模拓之文,为之愧赧。其无才而好上者,但写之而已。12[唐]张怀瓘,《评书药石论》,载上海书画出版社、华东师范大学古籍整理研究室编,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第229 页。

传统与现代的贯通,既非“配言以成章”,又不能“模拓旧文,回头易尾”,只能依靠内在理路的衔接,外在的形貌须相时而变,正所谓“深酌古人之意,不拾其言”。因此,梳理汉字视觉史的流变谱系极为重要。通过研究变化而解释变化,借以掌握变化的规律与手段,追溯不变的本源。在此基础上才能给予汉字视觉传统以新时代的新阐释。

三

日本设计师白井敬尚曾在“书写”网站[ÉKRITS]上发表过一篇名为〈排版:语言建模的标准化与常数轨迹〉[(IX)イポグfflSSィ·言語造形の規格化と定数化の軌跡]的文章,文章梳理了活字铸造与排版测量单位标准化、体系化的发展历程,之后介绍了一款诞生于1990 年,名为“贝奥武甫体”[Beowolf]的字体(图4)。这款字体可以通过电脑编程改变字型,其“可变造型活字”偏离了基于标准化的“字型”[type],并且程序编辑再现的字体具有不可预测性。对于这个设计,白井敬尚评价道:“就这两点来看,贝奥武甫体的出现极具冲击力”,“这种奇特设计尝试的背后,反而显示出一个能动摇字体设计根基的问题”。13[日]白井敬尚,“(IX)イポグfflSSィ-言語造形の規格化と定数化の軌跡”,见ÉKRITS网站: https://ekrits.jp/2020/04/3316/?fbclid=IwAR3jC3y5G5CcL8JFu8rnvH1EQBBOLtsiuGlUPk1bjai9FKdvpqsKFpoT7Yk.

图4 Beowolf 字体

图3 北魏《恒州大中正于景墓志盖》

所谓“字体设计根基”是指,无论在东方还是西方,现代字体设计大体都朝着标准化、数值化的方向发展,即使是创意字体和手写字体开发,也基本以减少信息变量为目的进行设计,以此追求整体的和谐统一,而贝奥武甫体的设计却在增加变量与不确定性,有类于瞬息万变的生命状态与生动气息,走的是与机械、规范化生产截然相反的道路。这种设计理念无疑是超前的,特别是当我们越来越深入智能时代,趋近于人体、有类于手写、可变的技术特征,毫无疑问将成为发展方向。

不过,真正能在这条道路上大放异彩的并非西文字体设计,而是汉字设计,这不仅是由汉字的特点所决定,更是基于汉字自手写时代起的深厚积淀。陆维钊《书法述要》这样写道:

中国文字,因其各个单体自身之笔画,错综复杂,而单体与单体间之距离搭配,又变化綦多,所以在实用上,务求其妥帖匀整、调和自然,因而就产生了书法的研究。又因所用的工具不是硬性的钢笔,而是软性的毛笔,弹性既富,书写时用力的轻重、用笔的正侧、墨色的浓淡、蘸墨的多少,以及前后相连的气势、左右欹正的姿态,均足以促成种种不同的体式、不同的风格;妍媸由是而生,流别由是而著,此又书法在我国不仅以妥帖、匀整、调和为满足,而在艺术上有其特殊之发展也。

试将此工具易为钢笔,此组合易为字母,欲求其不失美术上之特性,恐不易得。例如西欧、埃及石刻,固也有浑厚如古籀的、东邻日本的假名,固也有飞动如狂草的,然只能偶尔欣赏其一行二行,过此便觉单调乏味。这原因便由于此。14陆维钊,《书法述要》,浙江古籍出版社,1986 年,第460 页。

如果我们深入理解陆维钊的表述,并将其内涵推而广之,便不难发现手写时代的书写者不仅仅面对文字、工具两大变量,还需面对书写与自身的呼吸吐纳、动静张弛、喜怒哀乐、心性修为的关系,甚至还有与外在的笔墨纸砚、自然气候、寒燠润燥之间的关系,也就是说汉字的形状处在一张关系网中,极其敏感、完全可变。这不仅趋近人体本身瞬息万变的状态,更与中国古典人文精神相联结。而作为书迹的观赏者,同样能够根据自身感受通过钤印、装帧、题跋等方式参与到汉字作品的创造当中,改变其面貌。

此外,汉字书写的变化并非如贝奥武甫体一样是随机的,而是以整体性与秩序性为前提,根据位置与环境的不同,笔画、结字、章法随之改变,牵一发而动全身。一个字放到这里合适,挪到他处却难以和谐,可说是以“不同”来求“和”,以“变化”来求“统一”。单体变化越大者,整体反而越和谐,整体越是统一者,单体越是易识别,对整体性与秩序性的追求不仅没有限制变化,反而成了产生变化的源泉。这一视觉系统的建立,曾经缔造了书法艺术的辉煌,而在将来,更足以促进汉字设计在智能时代发挥巨大能量。

反观历史的发展,新变的产生往往由前期的积累所决定。如在造字伊始,一套成熟的汉字字形出现前,先民们在原始的绘画、纹样、图案中,在刻画抽象符号时,已经积累了足够多的经验,许多取象、构形方式与后来的文字已然无异。因此,裘锡圭先生认为相比于“汉字是什么时候产生的”“汉字起源于何时”这类问题,提出“汉字这一文字体系的形成过程开始于何时,结束于何时”才算恰当。15裘锡圭,《文字学概要》,商务印书馆,1988 年,第22 页。同样,在雕版印刷技术发明之前的汉代,通过刻石传拓传播文本的方式就已经出现,具备了与雕版印刷相似的思路与刻制技术。到了隋唐,佛教兴盛,社会对佛像、经文的供不应求,促进了雕版印刷术的诞生。而在毕昇发明活字印刷技术之前,早在春秋、战国时期就已出现了活字捺印,篆刻的长期发展也为活字字模的制作提供了必要的技术准备。西文字体的发展同样如此,文艺复兴时期的意大利即出现了将文字标准化、数值化的尝试,已然显露出“现代性”,此后从15 到20 世纪的数百年间,西方的相关探索未尝间断。工业革命甫一开启,活字铸造与印刷业迅速适应并进入了机械化与自动化的生产进程,后来更顺利从工业革命的语境进入计算机图文信息处理时代。因此,前期的积累,一旦为新的社会需求所触动,便会迅速催生围绕文字的大变革。

今日距毕昇发明活字印刷术已近千年,人工智能等技术的大幅发展,使得“活字”的内涵能够重新加以阐发,汉字设计可能成为一种复杂而又充满秩序、有类于生命感的、活的设计,接续中国气质的手书传统。

四

1964 年东京奥运会不仅作为一届体育盛事取得了成功,还在设计领域取得了划时代的成果。龟仓雄策为奥运会设计的一系列海报大获成功,不仅在国内产生了很大影响,也为日本在国际上赢得了极大声誉。后来日本奥委会以“确立了设计方针”为成就,授予龟仓每日设计奖,这不仅是因为其出色的创意与技巧,更有赖于他对时代精神的敏锐洞察。对此,田中一光评价道:

设计不只包括图形和色彩,还有与社会之间的联动以及个人思想的表达。对造型的灵感可能年轻人更胜一筹,但在洞察力和判断力上则必须依赖经验。而能够将这两者完美结合起来的,就是四五十岁阶段,龟仓的海报正是在这一时期发表的。16[日]田中一光,《田中一光自传:与设计一起前行》,北京时代华文书局,2017 年,第131 页。

田中的评价印证了美国设计师维克多·帕帕奈克[Victor Papanek]的看法:设计的最大作用并不是创造商业价值,也不是在包装及风格方面的竞争,而是一种适当的社会变革过程中的元素。17[美]维克多·帕帕奈克,《为真实的世界设计》,周博译,中信出版社,2013 年,第13 页。正是基于其对“大系统”“时代性”的精准把握,龟仓雄策的设计所发挥出的巨大能量,在表现出创意的同时更塑造了日本设计师及民众的审美情趣,同时起到了“内向(国内)塑造”与“外向(国外)传播”的作用。因此,龟仓为东京奥运会所做的一系列设计成为经典。

一流的设计,不仅要具有“虫之目”,还要有“鸟之眼”,更需要准确把握时代的脉搏。反观今天我国的设计界,灵光闪现的作品有不少,但真正能体现中华文化特性、堪称时代表现、高度纯化的设计却难觅踪影,汉字设计领域亦是如此。当我们将注意力都集中在设计中创意、技巧表现的时候,“大系统”往往被忽视。而正是对“大系统”的忽视,直接带来汉字设计“大用之道”的式微,难以承担起应有的社会责任、成为推动社会发展的重要力量。

明末清初的“遗民”画家石涛说:“笔墨当随时代。”在其笔下,支离苍茫的笔触恰似山河故国的破碎,石涛在抚今追昔的同时,完成了自身笔墨语言的升华,时代与个人的水乳交融成就了石涛作品的经典性。正如石涛的画作,回望20 世纪二三十年代的汉字设计,许多经典字体正是在浓郁的家国情怀中诞生。

20 世纪30 年代,在全球文字拉丁化的背景下,中国学者掀起汉字拼音化运动,对汉字的传承造成了巨大冲击。于右任另辟蹊径,设计以草书字体改变汉字形体,推行“标准草书”。其《标准草书序》曰:

文字乃人类表现思想、发展生活之工具。其结构之巧拙,使用之难易,关于民族之前途者至切!现代各国印刷用楷,书写用草,已成通例;革命后之强国,更于文字之改进,不遗余力。《传》云:“工欲善其事,必先利其器。”此事虽细,可以喻大。且今之所谓器者,乃挟之与各国各族竞其优劣,观夫古今民族之强弱,国家之存亡,天演公例,良可畏也!然则广草书于天下,以求制作之便利,尽文化之功能,节省全体国民之时间,发扬全族传统之利器,岂非当今急务欤!18于右任,《标准草书自序》,上海书店出版社,1983 年,第1页。

正是基于“大用之道”的认知,中国早期的汉字设计者往往不以外在形貌的美观、合用为最高目的,而是将其放置在更为宽广的时代背景上,“汉文正楷”的开发即是其中的代表。

杭州国立艺专(今中国美术学院)教授郑午昌曾主持铸造“汉文正楷,他曾于1935 年1 月29 日给蒋介石上书,呈请奖励汉文正楷活字板,并请分令各属、各机关相应推用,以资提倡固有文化而振民族观感事”,书曰:

元明以来,世家精刻仍多用正楷书体。惟一般俗工,不通书法,妄自刻鹄,辗转谬误,卒成结构死板、毫无生意、似隶非隶、似楷非楷之一体,即现在所谓“老宋体”,日人亦谓之“明体”,遽成为我国雕版印刷上所专用之字体,致我国文字书写之体与印刷之体截然分离,读非所用,用非所读,已觉诸多隔膜。

近世,外来文字日多,国人多有不重视我国固有之文字矣。为普通印刷工具之老宋体,又为日人所制,与日人自用者同体,谬种流传,感官混摇,其有危害于我国文化生命及民族精神之前途,宁可设想……19郑午昌,《呈请》,转引自周博,〈字体家国:汉文正楷与现代中文字体设计中的民族国家意识〉,载《美术研究》2013 年第1 期,第18 页。

今日我国之形势与于右任、郑午昌所面临的 “民族危亡”“汉字存废”的局面固然不同,汉字设计也朝向更为轻松、自由的方向发展,但其与社会的关联性却不应减弱,这同时也是产生经典设计的重要因素。

目前,中国仅拥有八百余套字库产品,其中还存在许多设计与美学问题,一定程度上加重了社会用字的混乱。这种混乱与尚未形成系统性的汉字设计体系及行业评判标准有关,但更为关键的是,在中国经济、文化和社会发展中,汉字设计的社会意义被忽略了。随着中国的发展,汉字必然将走向世界。如何超越以往的视野,对未来新用字媒介和场景进行构想并制定对策,构建汉字设计的新路径和传播方式,这个问题还需要站在“大系统”“大用”的角度去深入探究。