阿伽塔库斯的透视布景

刘珈源

现存文本中,最早且直接涉及阿伽塔库斯[Agatharchus]的应是公元前1 世纪的罗马建筑理论家维特鲁威[Marcus Vitruvius Pollio]的《建筑十书》[De Architectura],其第七书序言称这位公元前5 世纪的画家兼光学研究者曾为悲剧家埃斯库罗斯[Aeschylus]设计过舞台布景1Vitruvius. The Ten Books on Architecture.Trans. Morris Hickey Morgan, Oxford University Press, 1914, p. 128。亦可参见Panofsky,Erwin. Perspective as Symbolic Form. Trans.Christopher S. Wood, Zone Books, 1991, pp.100-101。关于维特鲁威的言论与亚里士多德诗学中的所谓伪作的语句之抵牾,见[古希腊、罗马]亚里士多德、贺拉斯,《诗学,诗艺》,罗念生、杨周翰译,人民文学出版社,1962 年,第14—15 页及第14 页注释⑤。,并对此进行了较为详细的描述。而除此以外的文本如古罗马历史学家普鲁塔克[Plutarch]的《希腊罗马名人传》[The Lives of the Noble Grecians and Romans]也涉及此姓名2Clough, Arthur H., ed. Plutarch’s Lives.Random House, 2001, p. 260, p. 329.,但所指谓的并不一定是同一个阿伽塔库斯。阿伽塔库斯可能生活在公元前5 世纪,正如维特鲁威记述的那样。又因为维特鲁威的文本透露出一点线性透视建构之意味,他的文本便成了诸多研究者的研究对象,或是支持前文艺复兴时期存在直线透视的重要证据3罗念生先生在《诗学》中指出伪作段落多少是以维特鲁威的文本为一条旁证的,见[古希腊、罗马]亚里士多德、贺拉斯,《诗学,诗艺》,罗念生、杨周翰译,人民文学出版社,1962 年,第14 页注释⑤。。笔者亦曾就此问题给出过初步讨论4刘珈源,〈维特鲁威的“透视图”〉,载《美术史与观念史》2019 年第2 期,第283 页。,更旨于以本文深入探讨这一可能存在的历史事件,遂需要从维特鲁威文本涉及的如下两个方面展开讨论:一、确立假设性前提,即阿伽塔库斯为埃斯库罗斯描绘透视性舞台布景;二、阿那克萨戈拉[Anaxagoras]与德谟克利特[Democritus]的相关理论契合或受巩固乃至受启发于某时期的透视性舞台布景。

一 假设性前提与相关文本

我们诚然不能盲从一些研究者的建议去认为阿伽塔库斯是透视性绘画的所谓创始人或发明者,一如我们不能盲目追随许多西方学者的观点去笃信线性透视的画面规制是文艺复兴这个特殊“时期”的个体性的发明物,又或像温克尔曼[Winckelmann]那样怀着艺术形态的生长模式而在早期绘画者与埃斯库罗斯这样的悲剧家之间作简单的类比5[德]温克尔曼,《希腊人的艺术》,邵大箴译,广西师范大学出版社,2001 年,第19 页。。所以对本文历史事件进行重构的前提是:阿伽塔库斯有可能借助戏剧舞台布景[scenographia]6对于该词及同源词的讨论可参见〈维特鲁威的“透视图”〉,第283—284 页。勾画了类似或实为线性透视的画面效果。关于这个大前提的可行性,笔者无须赘述缘由7可参见神经艺术史的诸多图像创制原理,尤其是约翰奥·奈恩斯的暗示,见Onians,John. European Art: A Neuroarthistory. Yale University Press, 2016, pp. 104-107。,而一旦接受了这个前提,《建筑十书》第七书序言中的相关文本也就变得十分引人兴味:

首先,雅典的阿伽塔库斯在埃斯库罗斯筹办一出悲剧期间绘制了一幕场景画[scene,或舞台背景],并留下了一篇关于它的述评。这使得德谟克利特与阿那克萨戈拉在同一个主题上大发辞论,展示了在给出固定于某位置的中心点[centre]之后,线条如何会在适当顾及观视点[point of sight]与视觉射线的分岔之情况下自然而然地相互连通,以及通过此等骗术,绘制的场景中有可能出现一幕对建筑外貌的忠实再现,且纵使一切绘制工作都是在竖直平坦的正面[vеrtiсаl flаt fаcade]上进行的,但[画中建筑的]一些部分或许看上去会退入背景,而其余部分则会跃入前景。8Vitruvius, p. 128,亦参见〈维特鲁威的“透视图”〉,第285—286 页。

潘诺夫斯基[Panofsky]在《作为象征形式的透视》[Perspective as Symbolic Form]一书中亦提及了另一个版本的此段文字,翻译如下:

在埃斯库罗斯于雅典筹备他的悲剧那段时间,阿伽塔库斯第一个制作[make]了一张skena[景屋(skene)9李道增,《西方戏剧·剧场史》(上),清华大学出版社,1999 年,第22 页等多处。,或舞台布景画],并就相关主题写了一篇论文。受他的启发,德谟克利特和阿那克萨戈拉亦在同一问题上著书立说,即去阐明当某个特殊位置的中点被确定后,线条如何依据自然法则去沿着视觉射线所在的直线扩展,从而与视觉[visual faculty]所在位置相连通10这句话的英译为:how lines…must according to natural laws correspond to the location of the visual faculty and the rectilinear extension of the visual rays…[线条……如何必须依据自然法则以牵连至视觉处并符合视线的直线性……]。,最终让不清不楚之物的清晰图像能够在舞台布景中再现出建筑的外貌,并使呈现于正面平面的物体看起来有退有进。11Panofsky, p. 100,亦参见〈维特鲁威的“透视图”〉,第289—290 页。潘诺夫斯基出于主观目的说这段弗兰克《柏拉图与所谓的毕达哥拉斯主义》中的英译是武断的,此外,他声称维特鲁威曾努力去将取自希腊光学的公理及绘画术语塞进这段话中。

除此,还可参考约翰·怀特[John White]于《绘画空间的初生与重生》[The Birth and Rebirth of Pictorial Space]一书中的译文:

最初在雅典时,于埃斯库罗斯正上演着一出悲剧期间,阿伽塔库斯布置了舞台,并对相关事宜留下了评述之言。受此指导,德谟克利特与阿那克萨戈拉就同一事务作了著述,[说的是]在一个固定的中心[fiхеd есntrе]被确立之后,线条通过自然法则被关联至眼睛的视景[sight of the eyes]与射线的延长部分是多么必要的一件事,可使来自某个不确定物体的确切影像[images]于舞台绘画中呈现建筑物的外貌,而于竖直的与平坦的表面中被描画的事物也许会因而显现出有退进有突起的状貌。12White, John. The Birth and Rebirth of Pictorial Space. Boston, Massachusetts, 1967, p.251,亦参见〈维特鲁威的“透视图”〉,第290 页。

虽说潘诺夫斯基探讨绘画透视的用意十分差强人意,他的这段引文却弥足珍贵,且十分切合本文的假设性前提。至于怀特,他是支持线性透视建构最早出现在古典古代的希腊的代表人物,但他直接以维特鲁威的文字作为佐证并为此寻找古代遗迹,本文则要从另一个方面对维氏文本做进一步分析。另外,《建筑十书》迄今为止有两个中译本,高履泰先生译自摩根[Morris Morgan]的英译本13[古罗马]维特鲁威,《建筑十书》,高履泰译,知识产权出版社,2001 年,第187—188 页。,和上述第一段译文大同小异;陈平先生则译自较为晚近的罗兰[I.D. Rowland]英译本,其中关键语句更为简略,应是研究者有所取舍,例如:“在雅典,在埃斯库罗斯……创作悲剧时,……[阿伽塔库斯]14本文采用的该画家的名称译文异于陈平先生中译本《建筑十书》。最早为剧场工作,并撰写了一篇关于剧场布景的论文。德谟克利特和阿那克萨戈拉受他启发,也撰写了相同主题的论文,论述了如何将从既定中心发出的光波与眼睛的视线自然地对应起来,以便能够在布景绘画上精确地而非含混地再现建筑物的外观。这样,即便景物画在一个直立面上,看上去也是有些部分向后退缩,有些部分向前突起。”15同注13,第132 页。英译本评注者对此文段的分析,其中涉及图画空间表现的“发展”之类术语16同注13,第339 页。,笔者认为仍可商榷。

值得一提的还有《建筑十书》第一书第二章第二节里与第七书序言的舞台布景文本相对应的语句,谓scenographia[透视图]“是一种将[建筑]正面连带着退向背景中的侧面一同绘制出来的方法,所有线条汇聚于圆心[Scenographia est frontis et laterum abscedentium adumbratio ad cirinique centrum linearum responsus.17Panofsky, p. 100./ Item scaenographia est frontis et laterum abscedentium adumbratio ad ciricinique centrum omnium linearum responsus.18White, p. 251.]”。19Vitruvius, p. 16,亦参见〈维特鲁威的“透视图”〉,第281 页。《建筑十书》第一章与第七章的这两段文字前后呼应,笔者曾联系一处进行讨论,也着实为怀特一类的透视研究者的重要书面证据,但该文本也不乏值得质疑之处,这要联系着阿伽塔库斯笔下的舞台布景所处的希腊剧场的规划而被进一步探讨。

二 希腊的剧场规划及所涉问题

公元前5 世纪,希腊每年3 月底会举办一次城市酒神节,在这个十分受重视的节庆中,戏剧竞赛应运而生。布景是戏剧中一个关注重点。埃斯库罗斯曾大幅削减歌队人数20同注9,第14 页。,如此好让描画精美的布景取得良好的效果。且由于种种因素的限制,希腊戏剧的写实风格极为有限,所以写实性布景的存在对于增强戏剧的现实性更为必要;前提条件是该戏剧具有甚至刻意强调现实性。所以埃斯库罗斯的《普罗米修斯》这样的神话剧作便不在讨论的范围。而不得不承认的一点是,关乎希腊剧场舞台布景的研究结论至今仍停留在猜测的水平上。

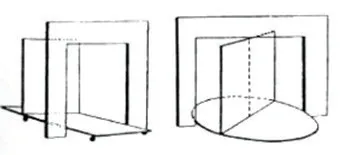

景屋[skene]本是建来供演员化妆、更换面具服饰用的,渐渐才转变为演出的背景,具有了布景的功效。埃斯库罗斯的剧,开始要求设置简单的绘景或一个祭坛环绕以雕像,以及只设一个门的景屋等……21同注9,第22 页。。这种构建可能类似图1 所示。当然,关于景屋的外观众说纷纭,维特鲁威的相关规定来自希腊化的某些希腊剧场规制,如图2。只是他的文字并未涉及布景区的具体情况,即便涉及,也无法作为埃斯库罗斯时期的布景状况的佐证。我们可以发问:skene 一定是建筑物吗?或即便是建筑,是否有可能包含平面绘制物?毕竟舞台的高度和景屋高度相对于大部分观众来说适于对绘制物的观看。再有,若它是单纯的建构物,如何会引起维特鲁威口中阿那克萨戈拉与德谟克利特的关注?

图1 对科林斯剧场景屋的设想(图片出自李道增,《西方戏剧·剧场史》(上),清华大学出版社,1999 年,第23 页,图3.1.9。)

图2 维特鲁威规定的希腊舞台的平面规划(图片出自Vitruvius, The Ten Books on Architecture, trans. Morris Hickey Morgan,Humphrey Milford, Oxford University Press,1914, p. 97)

相关研究显示,希腊化时期的戏剧舞台利用可迅速更换的景片,而维特鲁威提到或暗示的是古典时期的希腊舞台后墙前会利用“整片临时性的绘景景片”22同注9,第32 页。,其拥有木框架,可更换,名为scaena ductilis,有时前后放好几层,用完一层就拖走,以显露下一层。公元前4 世纪建的迈伽洛波利斯[Megalopolis]剧场便如此更换布景:“在其舞台一侧建有窄长的布景库,可能有轨道引向舞台。布景库[skenotheke]不仅为更换木框架绘景景片,连整幢立体的木构景屋都可装上轮子给推出来。”23同注9,第35 页。

公元前5 世纪希腊已有简易转台与车台[eccyclema](图3),不过似不可确知欧里庇得斯之前的戏剧家是否使用过类似器械。总而言之,综上所述我们无法排除埃斯库罗斯时期的希腊舞台布景使用大景片的可能,哪怕数量较少或更换较为笨拙。“从希腊留下的剧本看,景屋大都以庙宇或宫殿为背景……不能排除以适当的布景技巧来烘托剧情的另一面”,于是我们务必要努力挖掘含有如神庙柱廊那般的建筑性背景24相关原因参见Onians, pp. 104-107。的戏剧内容来完善本文的假设。

图3 希腊舞台车台与转台可能的形式(图片出自李道增,《西方戏剧·剧场史》(上),第35 页,图3.3.4。)

可惜的是埃斯库罗斯存世的悲剧仅七部。其中,《波斯人》上演于公元前472 年,诚然最不可能和阿伽塔库斯有关联。剧中故事发生地点为波斯都城苏萨王宫前25[古希腊]埃斯库罗斯,《古希腊悲剧喜剧全集1:埃斯库罗斯悲剧》,张竹明、王焕生译,译林出版社,2007 年,第74 页。,可能仅以景屋作宫殿而没用到布景画,但作为一个三部曲的一分子,该剧用到布景画或景片也并非不可能,毕竟每出戏的背景难免有差异。而此剧布景中很可能如上文所述配有几道门26同注9,第23—24 页。,以供波斯太后阿托萨从主门出现在舞台中央,最后薛西斯进宫也应是从主门进入的。同样,以忒拜卫城为背景的《七将攻忒拜》中埃特奥克勒斯或许也是从舞台布景的主门出现27同注25,第212—213 页。。相同的情况亦见于“俄瑞斯忒斯”三部曲的第一部《阿伽门农》,其中多人曾自宫门进出。这一三部曲的前两出时长均不短,利用绘画布景的可能性似乎更大,况且它们上演于公元前5 世纪中期,戏中甚至极可能用上了旋转的活动台28见埃斯库罗斯的《阿伽门农》第1370 行以后及末尾。;同样使用转动台的还可能有《奠酒人》,比如其中尸体出现的情节。而《奠酒人》的背景相对于《阿伽门农》似无须更换,因其背景为阿伽门农的坟墓,王宫位于远处29同注25,第378 页。,所以此剧第一合唱之前的情节或许于临时性的前部舞台30希腊剧场应没有固定的前部舞台,详情见Dyer, Louis. “Vitruvius’ Account of the Greek Stage.” The Journal of Hellenic Studies, vol.12, no. 1891, p. 361.或合唱席即可表演。按照传统,三部曲的悲剧应在一天内演完31同注9,第8 页。,而从完整保存下来的埃斯库罗斯的“俄瑞斯忒斯”三部曲来看,场景分别为阿尔戈斯的阿伽门农宫殿外、阿伽门农坟墓(及远处王宫)、德尔斐的阿波罗神庙32同注25,第280、378 与450 页。,那么即便前两出如前所述可通过变换表演场地与增减道具完成,我们却没有理由认为第三出悲剧《报仇神》不会变换场景或使用不一样的绘画性布景。

于此需补充一点:亚里士多德的《诗学》中写道:“索福克勒斯把演员增至三个,并采用画景”33同注4,第14—15 页。,可该句话所在的文段被标名可能是伪作,不过校注者的质疑理由用的就是上文的假设性前提,它可能来自维特鲁威的文本,但我们也可以怀疑这样的判断,何况即使索福克勒斯采用了画景,也不排除埃斯库罗斯首先使用它的可行性。

三 假设的可行性

存世的德谟克利特的著述百无一二,长其约四十岁的阿那克萨戈拉更是如此。间接地了解让我们得知前者与后者有过接触,且可能存在师徒关系与私人恩怨34闻骏,《德谟克利特》,陕西师范大学出版总社,2017 年,第2 页与第9 页。。世界观方面二人相去亦不远,留基波[Leucippus]与德谟克利特的原子论可谓将阿那克萨戈拉的“种子”说向深处作了推进,从而统一了世界本原物质一与多的对立统一35[英]罗素,《西方哲学史》(上卷),何兆武、李约瑟译,1963 年,第86 页。。就本文所关心的研究方向或状态不会有太大区别,其中以德谟克利特为中心的审视似更明确一些。德谟克利特笔下作为万物构成要素的原子在虚空中做直线运动,最初类似于光线中灰尘的各向运动,而后“它们运动、碰撞,相互捕捉,有的能够相互吻合在一起,并且互相紧密地联结起来。它们中有些是有角的,有些是带钩的,有些是凸出的,有些是凹陷的,还有无数别的这样那样的差别。它们能够互相钩住,结合起来,直到周围某些更强的力量将它们分离开来。由于各自在形状、大小、位置和排列上不同,它们时而吸引,时而排斥,时而冲撞,时而互相捕捉,时而在某个偶然的方向上碰撞开来,最终那些在形状、大小、位置和排列上互相吻合的原子彼此连接起来,聚集在一起,这样就产生了复合的物体。”36同注34,第64—65 页。由此而观德谟克利特的“影像”说,我们从中似可发现一些有利线索:他认为“我们能够看见东西,是由于影像投进了眼睛的缘故”37北京大学哲学系外国哲学史教研室编译,《西方哲学原著选读》(上卷),商务印书馆,1981 年,第41 页。以及“每一个物体都会发出一种与自身形状相似的影像,这种影像通过空气的作用而在我们的视觉器官眼睛里压下印记,从而形成感觉和思想”38同注34,第101 页。。

视觉就是一种“影像”[eidolon,image],作为视觉器官的眼睛和外部对象都发出原子流射,相互作用才产生了视觉影像。具体过程是:视觉影像并不直接在瞳孔中产生,而是在眼睛和对象之间的空气由于眼睛和对象的作用而被压紧了,就在上面印下了一个印记…然后,这空气由此取得了坚固的形状和不同的颜色,就在湿润的眼睛……中造成了影像。39同注34,第102 页。

这段引文难免令人联想到贡布里希等研究者多次提及的有趣实验,涉及在镜子或玻璃上用手指描摹观照对象的外轮廓以对比物象真实尺寸和所呈影像的大小40参见贡布里希的《艺术与错觉》和《图像与眼睛》多处。。这种实验也间接表明了线性透视的实存性,而德谟克利特影像观念中的视觉影像的成因亦颇类欧几里得[Euclid]与阿尔贝蒂[Alberti]利用几何的视锥体解释的视像形成。由此看来,维特鲁威所提及的德谟克利特受阿伽塔库斯的透视设计之启发而作出的思考或写就的文字应十有八九为影像说的视觉成因方面内容。

继之,我们加入年代方面的考虑。埃斯库罗斯逝世的时间约同时于德谟克利特诞生的时间,而阿伽塔库斯在前460年之前所作描绘乃30 岁以内完成之作,到德谟克利特青年时期或可被德氏观见或曾为阿那克萨戈拉所见,毕竟阿那克萨戈拉在二十岁左右到雅典且生活了三十年之久41同注34,第44 页。;又有说法认为他居于雅典的时间约为公元前462 到公元前432 年42同注35,第77 页。但如此看来他绝不可能是20 岁左右到雅典的,否则他只比德谟克利特年长约20 岁。。总之阿那克萨戈拉在埃斯库罗斯离开雅典前往西西里岛43同注25,译序第7 页。之前一直居于雅典,遂或许对阿伽塔库斯的勾画有所知,无论直接或间接;甚至很可能是直接了解或观见的,因为约前480 年他来至雅典,直到前450 年离开,在前468 年索福克勒斯于戏剧比赛中击败埃斯库罗斯之前,他有约十二年时间的机会观览鼎盛期的埃斯库罗斯悲剧的演出。而从维特鲁威著作第八书序言中我们亦能看到欧里庇得斯受教于阿那克萨戈拉的文字44Vitruvius, p. 142,而罗素声称这很可疑,同注35,第77 页。,欧里庇得斯也或多或少因此被雅典人称作“舞台上的哲学家”,那么阿那克萨戈拉就更有机会接触戏剧舞台了,虽说恁时已是埃斯库罗斯的垂暮之年,但极有可能的情况是先前的透视性描绘形态偶尔会出现于欧里庇得斯时代的戏剧舞台布景中。当然,这只是一个合理猜想。而游历四方的德谟克利特拜过阿那克萨戈拉为师45刘珈源,〈维特鲁威了解几何光学传统吗?〉,载《新美术》2018 年第12 期,第71 页。,从而也许间接了解过阿伽塔库斯这类透视描绘物,对几何与数学以及文学艺术均有所涉猎的德氏难免就此发展影像说。当然,我们不能排除德谟克利特全然不知晓阿伽塔库斯及其描绘物的极大可能性,但至少他十分可能观看过雅典类似的透视性绘画或布景画。由此,我们愈加坚信的是维特鲁威并不一定了解具体事况,他提及的阿那克萨戈拉与德谟克利特二人对阿伽塔库斯的描绘物有所了解并发表著述的文本十分粗率,其中德谟克利特对此的了解有很大可能性的不真实,甚至我们可凭直觉断定这一点,即维特鲁威的这段轶事的涉及两位自然哲学家的第二个方面不过是道听途说后的主观表达乃至篡改;但于理论观点方面,德谟克利特的影像说却可助益这段关乎阿伽塔库斯的轶事的存在性。此处笔者依旧得重申既发表的观点46同注45,第71 页以后。:维特鲁威的这段文字处在堆垒轶事的上下文中47Vitruvius, pp. 127-130.,正如其不懂得太多几何学与光学知识那样,他也并不一定了解这段轶事和笃信这段轶事的实存性,所以它呈现出的状态有时难免十分粗糙。我们甚至可以怀疑维特鲁威混淆了这段轶事的两个方面并对其作了主观简化。

我们不妨对维特鲁威著作中的阿那克萨戈拉与德谟克利特被提及之处做一番审视。除本文关注的文本外,《建筑十书》第七书序言第一段笼统提及这两位自然哲学家,亦提到伊壁鸠鲁,以显示知识的重要性;9.6.2 中,作者提到天文学方面的一些研究者,包含阿那克萨戈拉与德谟克利特;在2.2.1中,作者提到德谟克利特与他的“门徒伊壁鸠鲁”48同注13,第78 页。的原子论,表明建筑材料的构成要素,但实而与该章节的主要内容无紧密关联,算得上是卖弄学问;第九书序言第一段与第十五段两次提到德谟克利特,前者谓德氏的训诫很宝贵,来自日常生活,后者谓数学家阿奇塔斯[Archytas]与埃拉托色尼[Eratosthenes]博学多才,顺而提及德谟克利特论自然的著作及论手工制作的文章49同注13,第157 页。,并称在这本书中“他(德谟克利特)将自己检验过的原理以环形印章用软蜡作了戳印”50Vitruvius, p. 157.,不无自显意味;9.5.4 中,作者称对诸星座的说明一如德谟克利特对它们的描述。由此我们可以认为维特鲁威可能接触过德谟克利特的相关著作。而公元1 世纪始有塞拉绪罗编排了德谟克利特的著作51同注34,第17 页。,所以逝世于公元前1 世纪的维特鲁威52同注4,第280 页。应不太可能系统学习过德氏著作,当然,也存在没有直接接触过的可能,而是通过西塞罗53同注34,第19 页。、卢克莱修54同注13,第57 页。笔者在之前的论文中涉及卢克莱修对维特鲁威关乎透视的文本的可能影响,见刘珈源,《释译维特鲁威〈建筑十书〉中的透视图规定》,南京师范大学硕士学位论文,2018 年,第105 页以后与第147 页。等人的著作与和伊壁鸠鲁相关的论著55关于伊壁鸠鲁的“影像”观点,可参见他给赫罗多德的信,同注37,第44 页与第173—174 页。了解的。从而我们更无指望维特鲁威就早他四百多年的阿伽塔库斯的轶事及其对两位自然哲学家的或许存在的启发所作描述具有很高可信度,本文只是以选择相信其文本为前提而试图重构并证明轶事的可能性。

综上所述,我们可得结论:首先,阿伽塔库斯极有可能是生活在公元前5 世纪的绘画者,且可能曾为埃斯库罗斯或其后的某一位戏剧家做过(很可能是轴对称构图的)透视性舞台布景的描绘工作;其次,维特鲁威间接了解了这段古代轶事,并非自行编纂,但同时他也很可能混淆了轶事的两个方面所涉事件或夸大了第二个方面,也即不排除透视绘画为两位自然哲学家所用以佐证自身的相关理论之可能性。