海族列传

——华夏海洋生物随笔(六)

■ 萧春雷(中国福建)

鲍鱼 登莱鳆鱼与闽鲍

不要再提什么“登莱鳆鱼”,是福建养殖户的努力,让鲍鱼进入了超市和千家万户。

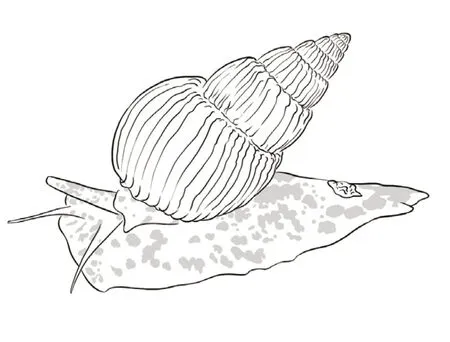

鲍鱼(Haliotis)

漳浦县霞美镇,七月初的清晨,涨潮时分。我们直接从沙滩登上林金象的机动船,向外湾驶去。天空湛蓝,偌大的旧镇湾风平浪静,浮筏点点,勾勒出万顷海田。旧镇湾是夹在六鳌半岛和古雷半岛之间的大海湾,内湾养殖海蛎,外湾水质较好,吊养鲍鱼。机动船就在海田中间的狭小航道上曲折前进。

林金象是霞美镇中社村人,年近五十,皮肤晒得黝黑。“今年我养了鲍鱼20万粒,约10亩左右。鲍鱼都是放在盆子里吊养,每盆放50粒。一般要养一年到一年半。”他说。他养殖的主要是杂交鲍,还有点绿鲍,产值约60万元。海上养鲍鱼风险很大,一场大台风可能血本无归。今年的台风季又快到了。

外湾,几艘小船上的渔民正在喂鲍鱼。两人一组,工人们从缆绳上提起水淋淋的塑料盆,倒扣在桌上,盖子一打开,附在盆内壁上的小鲍鱼纷纷蠕动;塞进一团绿褐色的海藻后,塑料盆又倒吊回水里。海水清澈,隐约可见两个浮球之间系着的缆绳和五六个塑料盆。林金象说,喂鲍鱼最辛苦,半个月喂一次,两个人每天喂600盆,这轮喂完,另一轮又要开始了。霞美的养殖户很少雇工,一般都是家庭养殖,夫妻经营。

鲍鱼是名贵海珍。名贵到什么程度?举个最近的例子。国际鲍鱼研讨会三年一次,轮流在墨西哥、澳大利亚、南非、美国、泰国、韩国、中国等产鲍国举办。2003年,我国青岛承办了第五届国际鲍鱼研讨会,但与会专家十分沮丧,《中国国家地理》2004年第一期朱彤的文章说:“在这次历时4天的国际鲍鱼会议的餐桌上,始终没有出现人们期盼的鲍鱼,哪怕是很小的一只。鲍鱼实在是太贵了。主办方中国青岛海洋大学的麦康森教授说:如果每人吃一只鲍鱼,就会大大超出原先的预算。”(《鲍鱼:美食、富贵与权力》)该文称,2002年我国鲍鱼的产量为创纪录的7500吨。

那个时候,福建养殖鲍鱼刚刚起步。鲍鱼一向为北方特产。很少人相信福建也能养鲍鱼。在历史上,闽鲍默默无闻。

鲍鱼古称鳆鱼,鲍鱼壳入药,又称石决明。中国有多种鲍鱼,但具经济价值的只有两种——北方的皱纹盘鲍和南方的杂色鲍(又称九孔鲍)。胶东半岛登州、莱州出产的皱纹盘鲍生长慢,体型大,成名最早,史称“登莱鳆鱼”;明清以后,皱纹盘鲍的产地增加了辽东半岛,胡应麟《少室山房笔丛》就说“辽东鳆鱼为最”。至于我国东南海域出产的杂色鲍,生长快,但体型小,压根儿没人放在眼里。明代福建学者谢肇淛《五杂俎》说:“北方珍鳆鱼,每枚三钱……闽中亦有之,但差小耳。”提起来都不好意思。2003年夏,我去龙海市隆教乡采访,见当地人叫卖野生小鲍鱼,用脸盆装着,一个个小如蚬子。我买了几斤,回家用清水煮了一大锅,汤味极美,肉薄不堪食。这大约就是原产于福建的野生杂色鲍了。

鲍鱼在北方越养越贵,让福建人看到商机。上世纪90年代起,福建沿海县市开始大力养殖皱纹盘鲍杂交种,异军突起,2006年就超越山东、辽宁等传统产区,成为鲍鱼养殖第一大省。2015年,中国鲍鱼总产量12.8万吨,占全球鲍鱼总产量的85%,其中福建省就贡献了10.1万吨,占全国总产量79%。福建连江、莆田、东山、漳浦等县市,众多海湾化为鲍田,还在陆地建设了不少工厂化鲍鱼场。不要再提什么“登莱鳆鱼”了,是福建养殖户让鲍鱼跌下神坛,进入超市和千家万户。2018年5月,第十届国际鲍鱼研讨会在中国厦门举办,这回嘉宾们有口福了,得以一亲闽鲍芳泽。

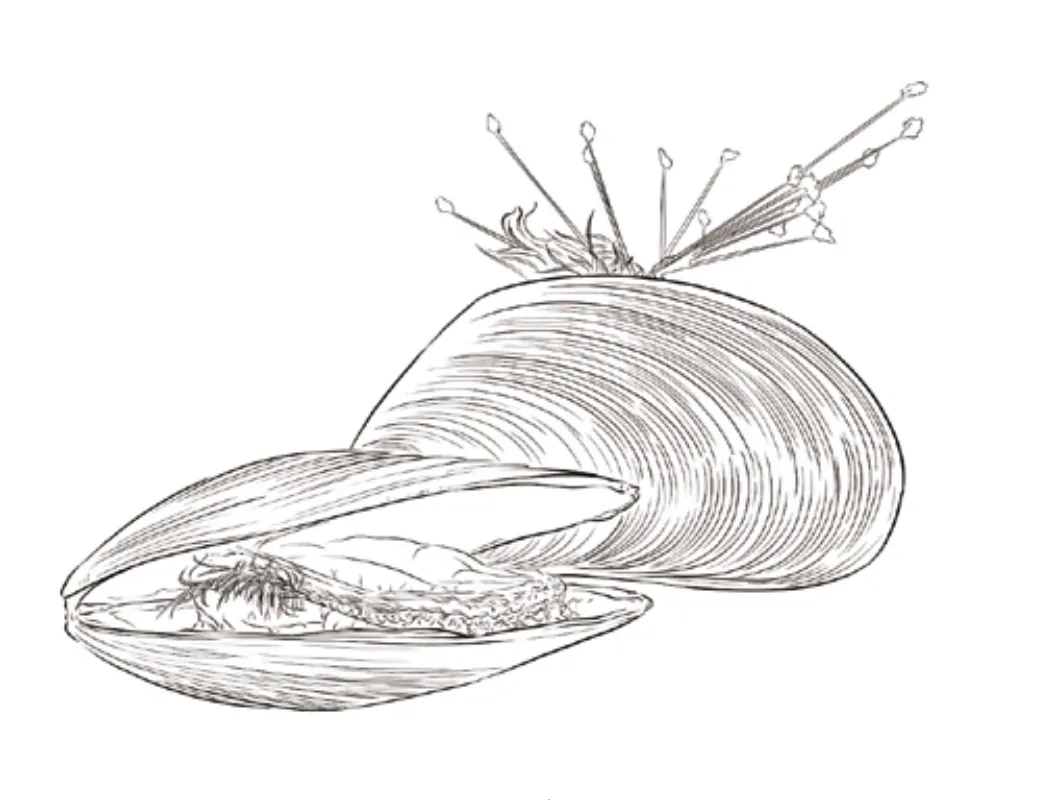

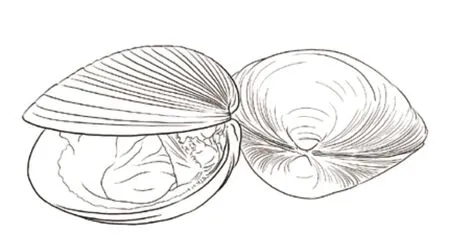

鲍鱼是单壳贝类,仿佛贴在海底礁岩上的一只耳朵,并且很时尚,边缘打了一排耳洞。图为[瑞士]约翰·詹姆斯·怀尔德《绿唇鲍鱼》,1887年

旧镇湾是福建鲍鱼的重要产地。同行的林美燕是霞美人,那天晚上,我们在她家尽情品尝了鲍鱼盛宴。鲍鱼与排骨同煮,一大锅,海碗装不下,随吃随加。每枚鲍鱼的个头都挺大,剥下肉,先吃内脏,再分两三口咬下紧实的鲍肉,细细咀嚼,肉质柔韧而富有弹性,鲜甜腴润。闽地渔家料理海错,赏其生鲜和本味,烹煮一向都是极简主义。

鲍鱼非鱼,是一种单壳贝类,仿佛贴在海底礁岩上的一只耳朵,又称海耳。海耳十分时尚,边缘镶嵌着一二十个疣状突起,最外几个洞穿,成为呼吸孔,俨如一排精美的耳洞,所以鲍鱼又称九孔螺,或九孔鲍。北齐学者颜之推说:“石决明内旁,一年一孔,至十二孔而止,以合岁数。登州所出,其味珍绝。”这当然是一种诗意想象。我那天数来数去,吃到的都是四五孔的九孔鲍,颇感诧异。后来读资料,才知道九孔鲍小时生有7至9孔,反而是长大后逐渐封闭,剩下4至6孔。

看到鲍鱼,想着每天夜里那么多海耳潜伏海底倾听,我就觉得海洋令人生畏,它的秘密浩瀚无涯,深不可测。

螺 在螺旋中创造自身

螺以自己为原点,在高速的旋转中站立,平衡,创造出自身,像一座塔那样笔直。自然界很少这样的线条,我们命名为螺旋、螺纹,以示敬意。

夏夜在海边大排档喝酒,喜欢炒一盘又咸又辣的锥螺,慢慢吮吸。锥螺修长尖锐,身上缠满数学般精密的螺纹,仿佛出自工厂。螺肉藏身很紧,螺壳曲折而幽深,但螺尾都被厨师剪去了,吃起来十分方便:除去厣片,先从尾端轻吮一下,让螺肉堵住尾部开口;再调转到螺口,用力一吸,螺肉连汤汁全都吸进了口中。吃锥螺的乐趣有点像啃瓜子,重点在于动作、声音和滋味的协调,螺肉既不能果腹,也没什么嚼头,倒不要紧。

锥螺体型尖细,很像钉螺,事实上很多地区的确也称为钉螺。但真正的钉螺是淡水螺,生活于内陆湖沼地区,常成为血吸虫宿主,不宜食用;锥螺又称棒锥螺、九层螺,属于海水螺,没有血吸虫,尽可放心食用。天有不测风云。近年来海水中的织纹螺——厦门人称甲锥螺、浙江人称钉头螺——被列为有毒螺类,亦殃及锥螺。毕竟多数人不是螺类专家,弄不清谁是锥螺,谁是钉螺、钉头螺或甲锥螺。

北方人不善吃螺。《清稗类钞》说,董其昌的孙子董阆石请著名诗人宋琬吃饭,餐桌上有道海蛳螺。宋琬用牙齿啃了半天,皱着眉头说:“此不甚佳,半日止碎一枚耳。”一桌人大笑。宋琬是山东莱阳人,临近海边,按说不该闹出这种笑话。大约是因为江浙地区的海蛳螺都没有剪去尾端的缘故。

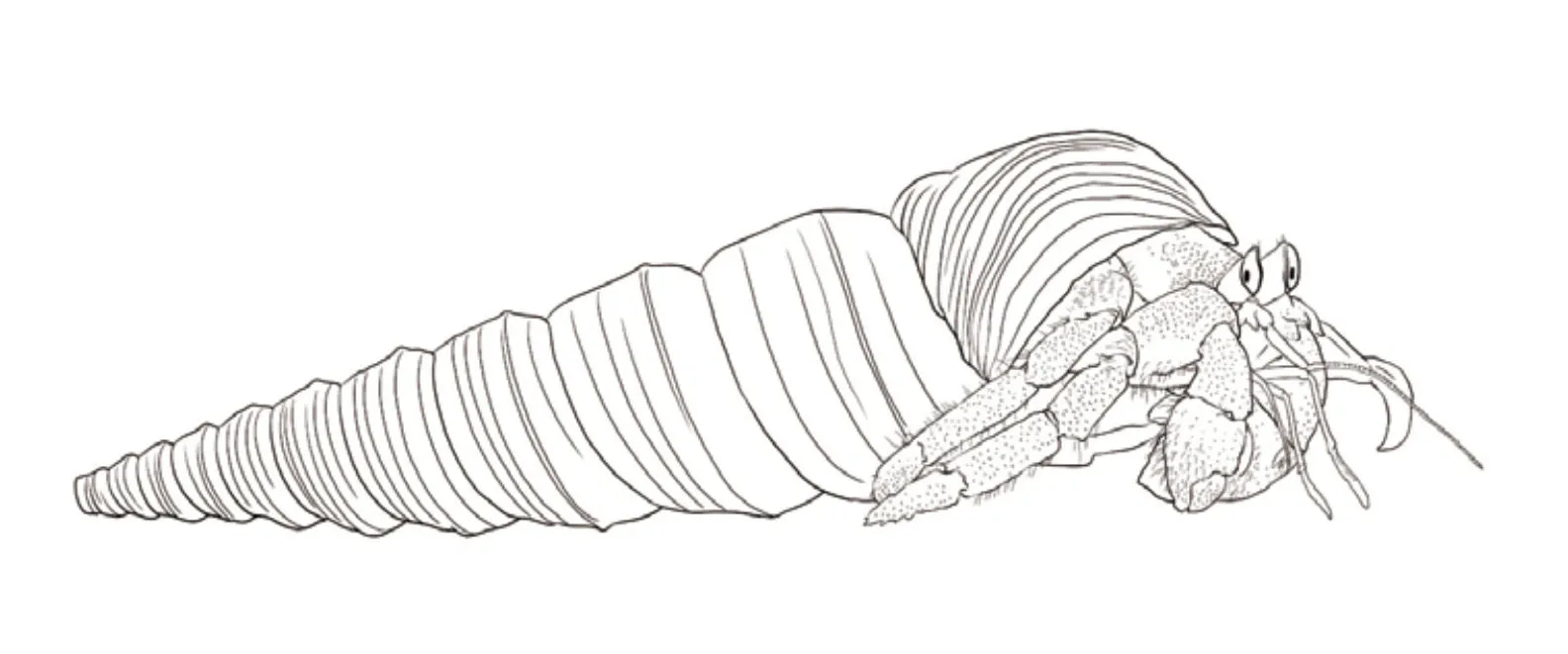

锥螺(Turriella)与寄生蟹

江浙地区的海蛳螺,就是钉头螺、织纹螺,比锥螺更小。专家称,织纹螺的毒性是外源性的,来自海洋污染造成的有毒藻类,也就是说,半个世纪前的海蛳螺未必有毒。《姑苏志》称:“海蛳,出海中,土人熟而市之。”古籍里常出现挑着海蛳担叫卖的小贩,用个酒盅,量了一杯杯零卖。这些海蛳用盐酒椒姜炒熟,但没剪去螺尾,吃的时候,要用一枚铜钱的钱眼套住螺尾,临时拗断。《济颠道济禅师语录》说,有天济公和尚见到挑海蛳担的,顺口作了一首打油诗:“此物生在东海西,又无鳞甲又无衣;虽然不入红罗帐,常与佳人做嘴儿。”可见消闲吃海蛳螺,是江南女子的一大乐趣。

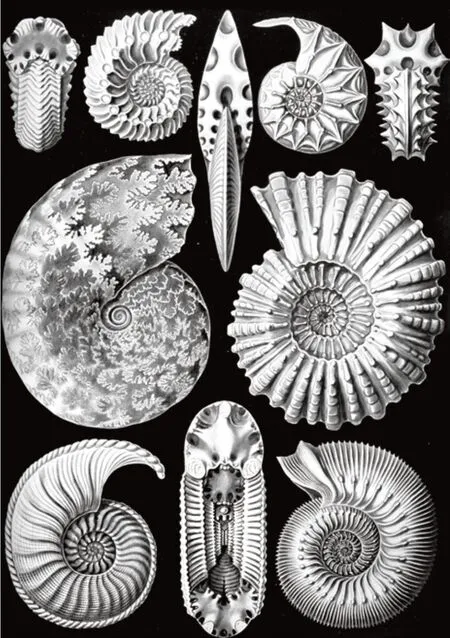

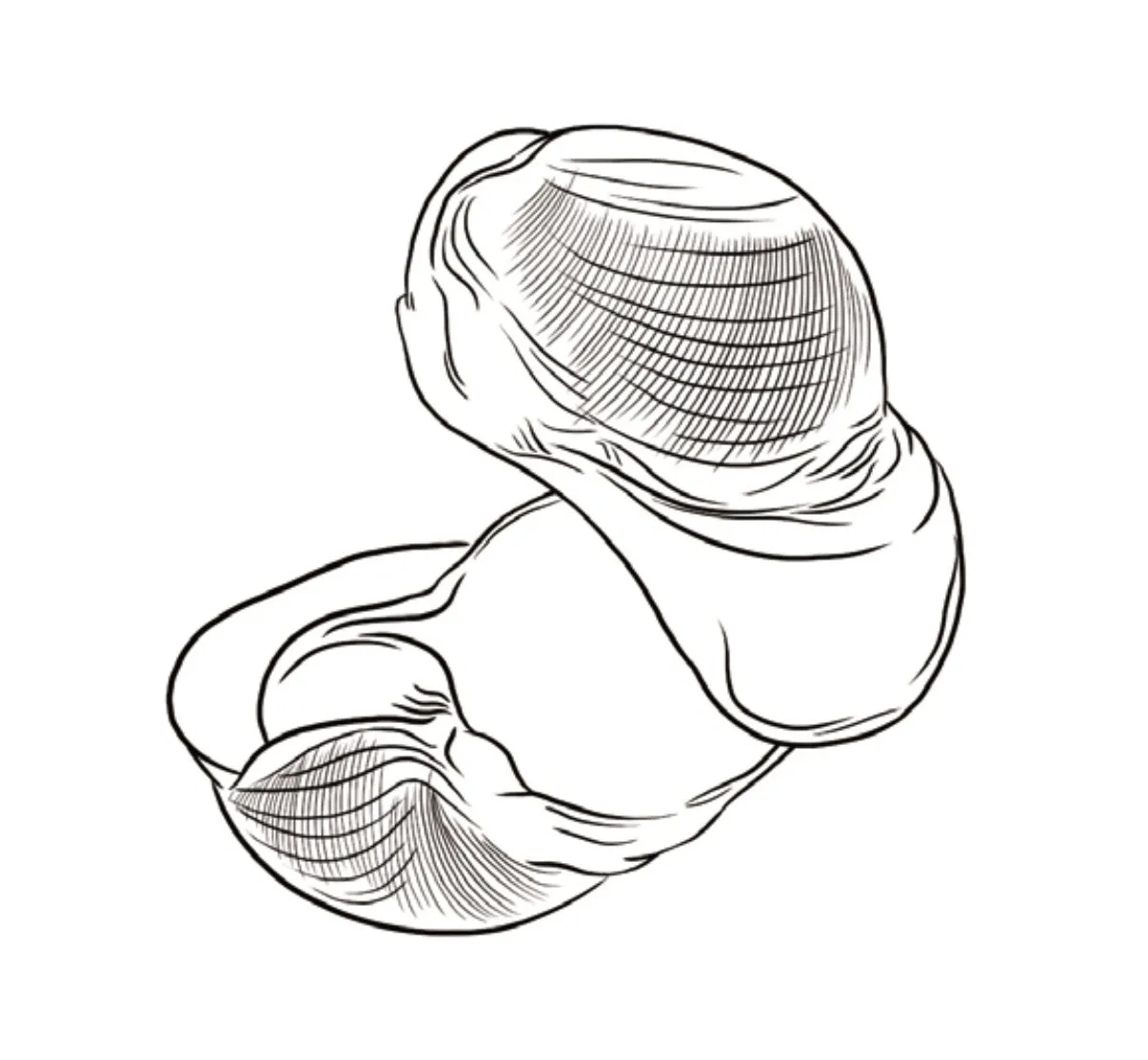

螺是软体动物腹足类的通称,它们以腹为足,有个螺旋形的外壳。螺旋非常优美,宛如音乐旋律。图片选自[德]恩斯特·海克尔《自然的艺术形态》,1904年

多年前我在惠安净峰吃到一种小杂螺,当地人腌在罐子里,有好几个品种,但都小如饭粒。螺尾难剪,所以只用钳子剪去半个螺口,露出一点螺肉,吃的时候用牙签挑。这种腌杂螺极咸,取出十几粒放在碟子上,清雅可人,可以配一碗地瓜稀饭。我讨了一大罐回家,吃了三四个月。我很怀念这种腌杂螺,奇怪的是,后来行走泉州海滨,再也没有见过。

螺类属于腹足纲,是一个庞大的族群,有超过4万个品种。螺是最古老的建筑师,从五六亿年前开始,就为自己打造单身公寓,越来越完善。螺类建造房屋,既不像螃蟹,为身体的各部分装备盔甲;也不像蚶蛤,用上下两片外壳简单把自己合紧;它只用一片外壳,通过旋转的方式,为自己创造出一个弯曲深邃的洞穴。螺壳通常是锥形的,尖细的一端密封,螺身天衣无缝,开口端用一片活动的厣闭合。觅食、交配或行走的时候,螺探出身体,背负一座房屋移动,仿佛游牧民;一旦有警,螺缩回壳内,关闭厣片,让房屋变成一座堡垒。

螺建造的房屋十分完美,让寄居蟹眼红。寄居蟹身体柔软,缺乏安全感,最希望获得一个螺壳,千方百计谋屋害命。大海里不少螺壳的主人都换成了寄居蟹。清代画家聂璜是一个坚定的化生论者,在闽浙沿海看到寄居蟹,坚信是海螺化蟹。他绘下了自己所见,在题注上写道:“予客台瓯,目击海蛳实能化蟹;及客闽,又得见诸螺之无不能化蟹;故汇而图之:一白蛳,二青蛳,三铁蛳,四黄螺,五簮螺,六苏螺,七辣螺,八角螺。俱系目击,其中蟹自螺内所化。”他反批寄居蟹的倡导者陶弘景未亲历边海,以讹传讹。人就是这样,你看见了,未必能够获得真知。

与绝大多数动物不同,螺的生理结构是非对称的。试着将一枚螺竖立起来,螺尖向上,螺口朝向自己,你会发现螺口位于右侧,属于右旋螺;据贝类学家统计,只有5%的螺类属于左旋螺。在佛教里,珍稀的右旋白螺(萧按:佛教中的右旋螺,即现代贝类学中的左旋螺)名列八瑞物之一,法力无穷。乾隆皇帝曾亲自作赞:“螺多左旋,希有右旋。孰谓生海,而能从天……”台湾发生林爽文起义,乾隆皇帝派福康安率军征讨,让他随身携带一枚皇宫中的右旋白螺。据说,这枚名叫定风波的右旋白螺大显身手,海峡风平浪静,百余艘清军兵舰平安渡海,登陆台湾。

螺创造了自己的线条,我们命名为螺旋、螺纹,以示敬意。自然界很少这样的线条。从螺尖的一点开始,螺开始旋转,向外展开,向下降落,最后变成一个立体的螺。螺身上的纹路,仿佛大风刮过,记录了螺旋的速度、方向和力量。犹如陀螺,螺以自己为原点,在高速的螺旋中站立,平衡,创造出自身,像一座塔那样笔直。它为什么旋转?有一条我们看不见的鞭子抽打它吗?

织纹螺 海洋毒素收集者

物质不灭,我们往海洋里倾泻的毒素,会以各种方式返回。保护海洋就是保护自己。

因为常闹出人命,近年来织纹螺成为媒体焦点,让人闻风丧胆。六月初,报纸照例向市民发布警示:“近期赤潮高发期,厦门市疾控中心提醒尽量不食用织纹螺。”记者带着照片探访厦门第八市场,发现仍有人出售织纹螺。摊主辩解说,他不知道这是织纹螺,只知道本地叫“甲锥螺”,炒一炒味道鲜美,是老厦门人的最爱。

国家卫生部2012年就发布了《关于预防织纹螺食物中毒的公告》,列举了织纹螺的各地俗名,厦门人说的“甲锥螺”并不在内。公告说:“织纹螺,俗称海丝螺、海狮螺、麦螺或白螺等,主要分布于浙江、福建、广东沿海。织纹螺的外形特征表现为尾部较尖,细长,长度为1厘米左右、宽度约为0.5厘米,约指甲盖大小。引起织纹螺中毒的主要原因是其含有的河豚毒素,食用后可产生头晕、呕吐、口唇及手指麻木等中毒症状,潜伏期最短为5分钟,最长为4个小时。对食用织纹螺引起的中毒,目前尚无特效治疗解毒药物。”

织纹螺是软体动物门腹足纲下的一个科,主要生活于浅海泥沙基质中,全球至少286种。《中国海洋生物种类与分布》记载的织纹螺有2属30种。王雯等人2007年发表《福建沿海织纹螺形态分类研究》说,福建沿海记录了14种已定种和3种未定种的织纹螺,他们自称又发现了2个以前未记录的新种。

螺类繁多,各地俗称与学名很难对上号。白螺,这算什么名字?就像黄螺、红螺,同名者比比皆是。麦螺,通常指初夏麦熟时上市的螺类,闽南地区多指泥螺。海丝螺、海狮螺,同“海蛳螺”,应是浙江地区的俗称,闽南没这名字,更混乱的是,腹足纲下自有一个庞大的海蛳螺科,包括了630多个物种。顺便说一下,腹足纲下还有一个锥螺科,其中包含我们熟悉的钉螺(棒锥螺),偏偏不含“甲锥螺”。总之,很少人明白什么是织纹螺,结果一众螺族邻科兄弟全受到连累,食客望螺生畏。

我想找找古人对织纹螺的记载,无奈不知古名。但凡毒螺,《本草纲目》一定会记载的,但该书只有紫贝(砑螺)、马轲螺、海螺、田螺、蜗螺、蓼螺等数种,并没有一种杀人螺。《闽中海错疏》记载了明代福建的19种螺类,包括香螺、钿螺、紫背(砑螺)、鹦鹉螺、泥螺、米螺、田螺、溪螺、黄螺、红螺、蓼螺、梭尾、马蹄、指甲、江桡、鸲鹆螺、花螺、竹螺、油螺和莎螺,堪称详尽,然而没有毒螺,我也难以确认哪种就是织纹螺。民国《厦门市志》提到了香螺、花螺、田螺、寄生螺、书螺、蜗牛6种螺类,肯定遗漏了织纹螺。

织纹螺(Nassarius)

按朱家麟先生的意见,织纹螺,就是厦门人说的甲锥螺。他从小在筼筜港讨小海,熟知甲锥螺、苦螺、蓑螺、铁钉仔螺、阔嘴螺、烧酒螺、钟仔螺、乌珠螺、角螺、竹螺等当地土螺,其大著《厦门吃海记》称:“甲锥螺所食不洁,但是味道之甘鲜,肉质之紧致,在我吃过的螺类中排名第一。”他惋惜地表示,其实毒素多的光织纹螺和方格织纹螺,厦门罕见;倘若爱惜生命,宜避美味而远之。

实际上,绝大多数织纹螺无毒。张农等(2009年)报告说,我国东南沿海常见的织纹螺种类不超过20种,带有致命毒素的只有三种:毒性较强的光织纹螺和正织纹螺,毒性较弱的节织纹螺;另外方格织纹螺、西格织纹螺、半褶织纹螺等虽然无毒,不排除季节性带有微毒。麻烦的是,各种织纹螺外观近似,非专业人士难以区分,作者建议“尽量避免食用织纹螺”。(《我国东南沿海地区织纹螺科的种类与毒性》)

追问织纹螺的毒源,就轮到人类反躬自省了。多数学者认为,织纹螺原本无毒,以藻类和有机碎屑为食,近半个世纪海洋环境恶化,有毒藻类富集,导致它们体内积蓄了大量来自藻类的河豚毒素。作为勤奋的海洋毒素收集者,织纹螺幸而免疫,毒素遂传递给食物链的下一环。据报道,成年人食用10克强毒织纹螺肉就会中毒,食用 50~100克能引起死亡。变成毒螺有一个意外好处,织纹螺得享天年,没人再去招惹了。

螺类是拥有数万个物种的大家族,仅次于昆虫,但毒螺罕见。热带海域的芋螺,天生剧毒,但离我们很远;我们身边的日本凤螺、中国台湾凤螺、白法螺、织纹螺、榧螺、皱岩螺、夜光蝾螺、玉螺等,毒性大小不一,很多属于外源性毒素。据中国台湾学者研究,中国台湾海域的有毒螺类共16种,其中9种曾引发食物中毒事件。

我们往海洋中倾泻了大量毒素,导致物种灭绝、基因突变、有毒生物增加。传统海珍如西施舌、江珧柱和牡蛎,据说都已经不同程度被毒化,未来不外两种可能,或种群萎缩,或转变为毒贝。最后,让我们为自己操点心吧,位于食物链顶端的人类,海洋毒素的最后收集者,我们能够逃过毒化吗?

泥螺 桃花吐铁与麦螺

最难忘在浙江象山吃过的黄泥螺,仿佛一场艳遇,猝不及防,一去不返,然后“过尽千帆皆不是”。

“你一定要尝尝黄泥螺。我们南田岛的泥螺,全国第一。”象山县的朋友说。我礼貌性地笑笑。接着他告诉我,去年暑假,他妻子参加了一个旅游团去新疆,有人吃不惯当地饮食,问谁有带黄泥螺,大家都去拿,发现至少一半人带了。“我们象山人离不开黄泥螺的,配上几个,胃口大开,在哪里都吃得下饭。”他说。我很惊异,一种食物居然变成了“全民信仰”,随身携带,相依为命,于是从大玻璃罐中郑重地取出一小碟。黄泥螺其貌不扬,小如指头,灰黄的螺壳轻薄、短小而透明,像一件严厉的紧身衣,油亮的螺肉满溢而出。我小心翼翼尝了一个,生脆、咸甜,还有股让人酥软的酒香——难怪叫醉泥螺。从此,我在象山的每一餐都要找黄泥螺。

泥螺属于腹足纲阿地螺科,卵圆形,没有明显的螺塔;最奇怪是肉无法完全缩回壳内,总有一部分耷拉在外,看上去不大像螺。尤仲杰等《泥螺生态的初步观察》一文介绍说,泥螺广布于朝鲜、日本和我国厦门以北沿海(萧按:此说疑有误,汕头也有泥螺,称钱螺),一般分布于中潮带至低潮带,营底栖匍匐生活,退潮后在滩涂表面爬行,雨天或较冷季节多潜于泥沙内。这是一种终年在泥沙中打滚的生物,形象猥琐,明清小说往往用于形容丑女。《醋葫芦》中两个“口如吐蚨(吐铁,即泥螺)”的丑丫鬟,把王婆都吓跑了;《听月楼》中的无艳,长着泥螺眼、扫帚眉、鼠耳、鹰鼻和火盆嘴,让宣生魂飞魄散。

泥螺在古籍里称吐铁(或土铁),据说是因为泥螺满腹泥沙,色如黑铁,要等到铁色吐尽,露出白膏,才可食用。江浙地区,泥螺是春秋两季的时令海鲜。《会稽志》说:“吐铁岁时含以沙,沙黑似铁,至桃花时,铁始吐尽。”所以最好的泥螺出自梅雨季节,称“梅螺”,或“桃花吐铁”。《见只编》又称,九月的“桂花吐铁”亦佳,“盖此物产泥涂,以泥为食,八月至九月不复食泥,吐白脂,晶莹涂上,比他月出者佳”。福建的泥螺小麦黄熟时上市,故称“麦螺”。明万历《福州府志》称:“泥螺,壳似螺而薄,多涎,有膏,一名土铁,又名麦螺。”朱家麟先生孩提时常在筼筜港捡泥螺,他在《厦门吃海记》中回忆说,麦螺在厦门只有暮春麦熟时才有,一年捡拾一次,并且只有一种食法:盐渍腌制。

泥螺(Bullacta exarata)

从象山县回来后,我对黄泥螺产生了感情,念念不忘。在厦门八市看到腌泥螺,买了一罐,发现不大一样,颜色灰黑,螺肉黏糊糊的,缺乏亮泽,死咸,结果大半罐都扔了。有一回去网上找,买了罐宁波的黄泥螺,象山县属于宁波市,我想二者差异不大,没想到这罐黄泥螺甜而腻,软绵绵的,不够生脆,也没有吃完。回想起来,我与黄泥螺的缘分仿佛一场艳遇,猝不及防,一去不返,然后“过尽千帆皆不是”。

泥螺微物,很多地方的人不能欣赏,但是被江浙人抬举为极致美食。图片选自[清]聂璜《海错图》“泥螺”

泥螺讲究产地。浙江人对福建的泥螺嗤之以鼻。明代的屠本畯写《闽中海错疏》,前几句还算客观:“泥螺,一名土铁,一名麦螺,一名梅螺,壳似螺而薄,肉如蜗牛而短,多涎,有膏。”忍不住又加了一段按语,吹嘘起老家宁波的海产:“泥螺,产四明鄞县南田者为第一。春三月初生,极细如米,壳软味美。至四月初旬稍大,至五月肉大,脂膏满腹。以梅雨中取之为梅螺,可久藏,酒浸一两宿,膏溢壳外,莹若水晶。秋月取者,肉硬膏少,味不及春。”他评论福建的泥螺:“闽中者,肉礧磈,无脂膏,不中食。”我国北方的辽东半岛也出产泥螺,以体肥、肉厚、油丰著称,但在浙江人眼里,黄渤海的泥螺肉老生渣,不堪食用。

古代美食家公认,宁波出产的泥螺最佳。沈云将《食物本草会纂》记载:“吐铁,海中螺属也……姑苏人享客,佐下酒小盘,为海错上品……产宁波者,大而多脂,余姚者不及。”楷弟《观颐录》则云:“吐铁出海宁者,无脂多泥,肉韧不堪食。出宁波者,极大,多脂无泥,肉脆。”著名诗人袁枚祖籍宁波慈溪,但在南京生活久了,写《随园食单》时愿意承认江苏也有不错的泥螺,说:“吐铁,出兴化、泰兴。”虽然泥螺到处都有,唯独东海长江口附近出产,方称上品。

没人吃新鲜的泥螺。《食物本草会纂》说:“生食之令人头痛。土人以盐渍之,去其初次涎,便缩可食。”其实,鲜泥螺不可吃,主要原因是泥螺出于淤泥,浑身土腥,需要复杂的工序和漫长的时间脱胎换骨。首先是出沙去涎,把泥螺放在盐水(或糖水)中沉淀、搅拌和清洗数次;其次是去除腥味,让泥螺在醋或酒中浸泡数天或数周;最后才酿造出一罐罐咸香泥螺,藏久致远,适合配饭和下酒。

泥螺微物,被江浙人抬举为极致美食,但也不是人人都能欣赏。民国《南汇县续志》说,有些人从泥螺里只吃到了一嘴泥沙,“不善食者吮得其沙,而并吐其肉,故俗又呼吐脱”。李宝嘉《南亭词话》表示,南方饮食很奇怪,嚼螺半日,只吃一枚,吐铁“殆鸡肋类耳”。四川人胡世安在《异鱼图赞补》中调侃道:“三吴士人酷嗜土铁者,谓不但吃饭、饮酒,即点茶亦妙。予尝举以为笑。”

泥蚶 种蚶与种羊

渔民在海上种蛎、种蛤、种蛏,俨如农夫在水田种稻。方以智揣测道:“西域种羊,皆类此乎?”

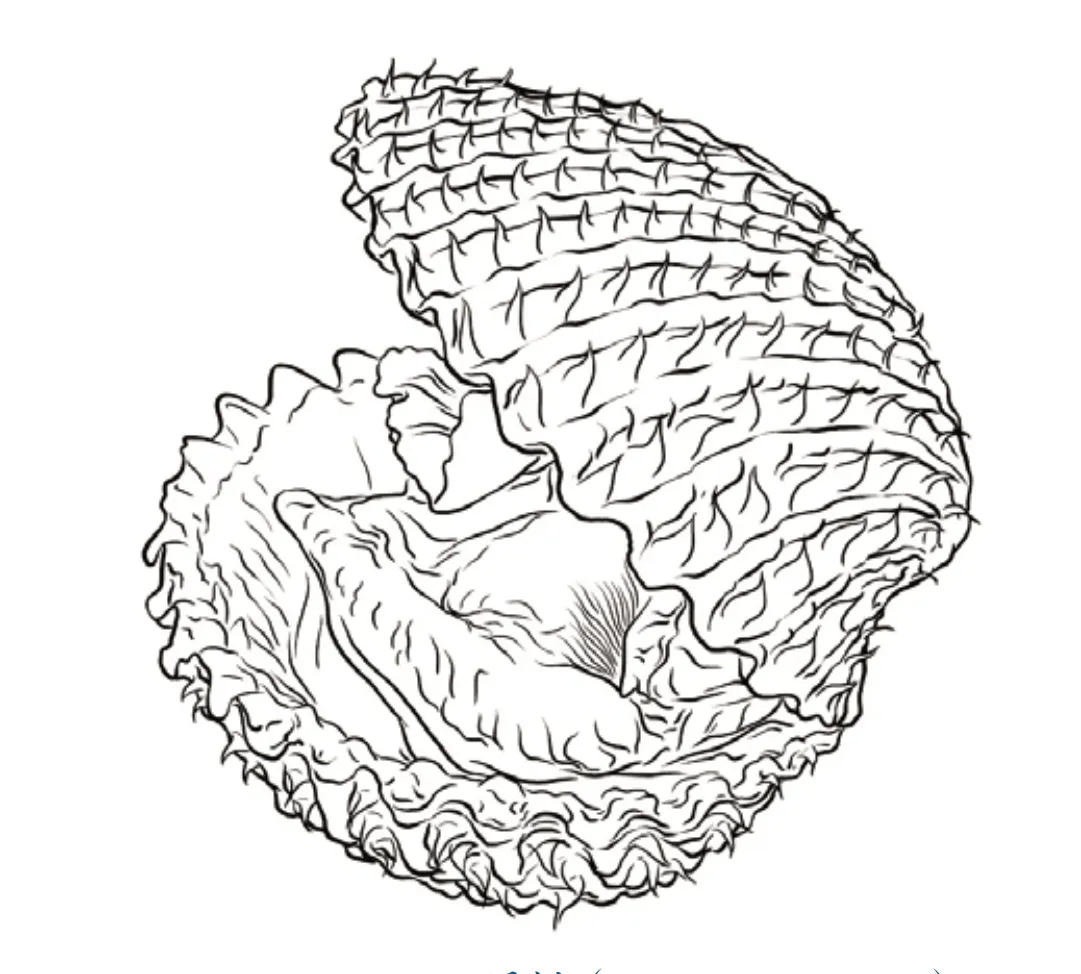

泥蚶(Tegillarca granosa)

蚶的声旁为甘,因为味道特别甜。清李调元《南越笔记》说:“蚶从甘,不用调和,自然甜美,愈大愈嫩。”张岱《陶庵梦忆》说:“食品不加盐醋而五味全者,为蚶、为河蟹。”蚶不能煮,过熟则肉质枯老,通常是用沸水烫熟,然后掰开(或用硬币撬开),肉色鲜红带血,才特别鲜甜。美食界公认,宁波奉化的泥蚶最好。袁枚《随园食单》称:“蚶出奉化县,品在车螯、蛤蜊之上。”梁章钜《浪迹续谈》谓:“浙蚶以奉化所产为最佳。”

我吃过的毛蚶和泥蚶,都只比一元的硬币略大。福建长乐学者谢肇淛说海滨人习见“蚶大者如斗,可为香炉”,不知滋味如何?清嘉庆年间,李鼎元出使琉球,品尝到“径二尺以上、围五尺许”的特大蚶,却在《使琉球记》中表示:“然肉味不及小蚶。水族除 、鳇外,愈大愈无风味,不特蚶也。”

秦汉以前,中国人认为蚶是蛤的一种,叫魁蛤。许慎《说文解字》称:“老服翼(蝙蝠)化为魁蛤。”晋人郭璞把魁蛤称为魁陆,《尔雅注》曰:“魁陆,状似海蛤而圆,厚壳,文鳞似瓦,即蚶也。”唐宋以后,中国人终于闹明白蚶与蛤的不同,不再说“魁蛤”了。在现代生物分类学中,二者的分野是:花蛤、文蛤、油蛤、西施舌等蛤类,属于双壳纲帘蛤目蛤蜊科;而毛蚶、泥蚶、魁蚶、古蚶、青蚶等蚶类,属于双壳纲列齿目蚶科。

蛤和蚶外表差异很大:蛤壳光滑;蚶壳则布满放射状的肋条,凹凸相间,犹如瓦房顶,所以蚶又被称为瓦屋子。三国吴沈莹《临海水土异物志》记载浙江台州地区的物产,就说蚶“背似瓦垄,有文”。南朝盛弘之《荆州记》说:“蚶为蚌属,文似瓦屋。壳中有肉,紫色满腹。”唐人刘恂《岭表录异》记载岭南方物,详细描述了蚶:“瓦屋子,盖蚌蛤之类也,旧呼为蚶子。顷因卢钧尚书作镇,遂改为瓦屋子。以其壳上有棱如瓦垅,故名焉。壳中有肉,紫色而满腹。广人尤重之,多烧以荐酒,俗呼为天脔炙。”

唐代宁波海产进贡朝廷,据说沿途动员人力43万,劳民伤财,被孔子第38代孙孔戣奏停。然而唐宪宗颇有雅量,据《新唐书·孔戣传》记载,后来岭南节度使出缺,他还特地向宰相裴度打听:“尝论罢蚶菜者,谁欤?今安在?是可往,为朕求之。”孔戣因此官拜岭南节度使。很奇怪,类似的事不久又发生了一次。《新唐书·元稹传》说,元稹任浙东观察使时,“明州岁贡蚶,役邮子万人,不胜其疲,稹奏罢之”。清初宁波史学家姜宸英感到困惑,《湛园札记》云:孔戣奏罢了明州贡海味,元稹又奏罢一次,“岂戣奏后已停,而复贡耶”?

奉化泥蚶主产于象山港底部的鲒埼、莼湖一带,元代就已经开始人工养殖。元《四明续志》载:“有芽蚶,壳棱细布,肉肥,多出鲒埼,冬月有之。亦采苗种之海涂,谓之蚶田。”明清时期,闽粤沿海也种蚶成风。《大明一统志》称:“蚶田,在兴化府城东北六十里。旧志:莆田有蚶田百顷,号大蚶山。”广东的蚶田集中在惠州和潮州,清光绪《潮州府志》谓:“蚶苗来自福建,其质极细如碎米。”

蚶又称瓦屋子,外壳布满放射状的肋条,凹凸相间,犹如瓦房顶。图片选自[清]《古今图书集成》

我们知道,植物曰种植,动物曰养殖,蚶明明是动物,为什么叫“种蚶”?非但如此,海滨还有蛎田、蛤田、蛏田,渔民在海上种蛎、种蛤、种蛏,俨如农夫在稻田里种稻。方以智《物理小识》记述说,宁波人把蚶磨成粉末,再与粪桶中的碱混合,加水调和洒入蚶田,“一点为一蚶,期至收之,如收谷”。蚶苗细微,肉眼难以辨识,种蚶看起来就像一种神秘巫术。沈德符《万历野获编》写得更玄乎:“鄞人之种蚶,取蚶椎碎置竹杪,其脂血滴入斥卤中,一点成一蚶。”实际上,我国古代养殖泥蚶,苗种主要采自海区,1979年才解决人工育苗的问题。

东海种蚶,让人联想起西域种羊。方以智揣测道:“西域种羊,皆类此乎?”中国人早就传说新疆地区的牧民能种羊——初冬把羊骨埋进土里,初春吹笳念咒,就有小羊从地中迸出。冯梦龙在《古今笑史》中推断说:“中国有种蚶、种鳖法,种羊未必是凿空。”他们错了。我去过新疆,可以负责任地报告说,当地牧民至今没有种出羊来。

古人误以为蚶是一种大蛤,称魁蛤,并有“老服翼(蝙蝠)化为魁蛤”的传说。图片选自[清]聂璜《海错图》“蝙蝠化魁蛤”

南朝齐梁间的大学者何胤佛学造诣高深,无奈嗜好海鲜,只好吃些白鱼、鳝脯、糖蟹之类的咸腌制品,辩解说不是现杀生物。他还想吃蚶蛎,指使门生讨论是否违背佛教戒律。《南齐书·周颙传》记载了太学生钟岏的一通议论:“车螯蚶蛎,眉目内阙,惭浑沌之奇,矿壳外缄,非金人之慎。不悴不荣,曾草木之不若;无馨无臭,与瓦砾其何算。故宜长充庖厨,永为口实。”大意是蚶蛎等贝类,既缺眉目五官,又无知觉嗅觉,比草木不如,与瓦砾差不多,它们天生就是厨房里的材料,供人满足口腹之欲。

与动物不同,人类享用美食是需要理论的,不论真理还是诡辩。这就是文明。

淡菜 贻贝的植物名

郎瑛相信,淡菜是水上居民“蜑(疍)户”的常食,贱之如菜,故称“蜑菜”。“淡菜”乃“蜑菜”之误。

很多人误以为淡菜是一种海藻,诸如紫菜、裙带菜之类。然而它属于贝类。按照严格的定义,淡菜并非菜。《说文》曰:“菜,草之可食者。”《小尔雅》曰:“菜,谓之蔬。”蔬等于菜,《尔雅注》又曰:“凡草菜可食者,通名为蔬。”总之,菜,或蔬,指的都是可以食用的草本植物,与动物肉类相对。

再说“淡”,也令人费解。《本经逢原》称:“淡菜生咸水而味不沾咸,为消瘿之善药。”《温病条辨》又说:“淡菜生一咸水之中而能淡,外偶内奇,有坎卦之象。能补阴中之真阳。”他们的意思,似乎海鲜都该像海水一样咸。事实上,海洋生物均有排盐能力,没有把自己变成咸肉,我们清蒸海鱼、白灼虾,都要沾酱料才能下咽,用牡蛎、蛤蜊、淡菜做汤,也要撒一点盐。所谓淡,应该是淡干之意,正如《玉环志》所说:“去其壳,不着盐而干之,故名。”然而,将海产加工成干品,传统的办法无非盐干或淡干,后者如淡干墨鱼、淡干紫菜、淡干鲍鱼、淡干海参,也谈不上多稀奇。

明代杭州学者郎瑛《七修类稿》批评“淡菜”一名不通:“杭人食蚌肉,谓之食淡菜。予尝思之,命名不通。如以淡为啖固通,而菜字义亦不通。又尝见《昌黎集》载:孔戣为华州刺史,奏罢明州岁贡淡菜。亦是此淡字,竟不能通。”他初意以为“淡”恐怕是“啖”字之误,然而读韩愈的文章,发现唐代孔戣奏罢明州岁贡淡菜,用的就是“淡”字,所以这个解释不通。

郎瑛另辟蹊径,提出了一个新假说,淡菜应该是“蜑菜”之误。他说:“后见广人云:南海取珠者名曰蜑户。盖以蚌肉乃取珠人所常食者耳,贱之如菜也,其义始通。后读《辍耕录》,益知久有乌蜑户,则孔奏之字亦讹书者。”蜑户、乌蜑,如今通称疍民,福建又称白水郎、连家船等,是散布在我国东南沿海的水上族群,以船为家,长期被陆地居民视为贱民。郎瑛的意思是,蜑户终年生活在水上,以蚌为食,贱之如菜,因此称这种蚌类为“蜑菜”,显然是孔戣写错了。

这倒有可能。北宋赵与时《宾退录》中,就有“以鱼为蔬,今湖北多然,谓之鱼菜”的说法。蜑户以贝为蔬,故曰蜑菜,最后讹为淡菜,也是一解。

淡菜有壳菜、海红、海蜌等别名,学名贻贝,属于瓣鳃纲异柱目贻贝科。中国有30多种贻贝,据说只有闽浙两省所出堪称美味,其他海域的贻贝味腥肉硬,不堪食用。明人非常珍视淡菜。黄仲昭《八闽通志》记载:“壳菜,生海石上,以苔为根,壳坚硬紫色,其味最珍。亦名淡菜。”明屠本畯《闽中海错疏》记载:“壳菜,一名淡菜,一名海夫人……味最珍。生四明(宁波)者肉大而肥,闽中者肉瘦。”屠本畯是宁波人,文后特地加了一句按语,比较自己老家的淡菜:“按,壳菜生四明者,壳黑而厚,形如斧头,形丑而味美。”实际上,闽浙两地的淡菜种类不同,浙江(包括闽东)出产厚壳贻贝,而闽中南和广东出产的是翡翠贻贝。王赛时《中国古代海产品的开发和利用》一文,比较闽浙淡菜的差异说:“浙产淡菜是取贻贝的净肉,经煮熟后晒干而成,色泽橙黄,体型肥大,味鲜而有香气,早在唐朝就列为贡品,有贡淡之称……闽产淡菜虽然不及浙产淡菜那样名噪遐迩,但也称得上一代珍品,尤其是它的补益功能更为世人称道。”

紫贻贝(Mytilus edulis)

把淡菜称为海夫人,或东海夫人,历史悠久。北宋孙光宪《北梦琐言》自爆年轻时的尴尬故事:“仆早岁尝《和南越》诗云:晓厨烹淡菜,春杼织橦花。牛翰林览而绝倒,莫喻其旨。牛公曰:吾子只知名,安知淡菜非雅物也。”大意是,孙光宪早年写诗有“晓厨烹淡菜”之句,翰林牛峤看了大笑说:“你不知道淡菜是不雅物吗?”

淡菜虽然是贝类,但它们的足丝牢牢锚定在礁岩上,同时也锚在其他贻贝的外壳上,被迫终生相守,过上了植物的生活。图片选自[清]聂璜《海错图》“淡菜”

在古籍里,淡菜往往被称为不雅,或不典。《日华子本草》曰:“虽形状不典,而甚益人。”为什么不典?可以从《神农本草经》的描述找到答案:“淡菜,一名壳菜,似马刀而厚,生东海崖上。肉如人牝,故又名海牝。肉大者生珠。肉中有毛。肉有红白二种,性温能补五脏、理腰脚、益阳事。”简言之,淡菜肉的形状类似女性生殖器,不大雅观;所谓东海夫人,其实是这一不雅物象的隐语。有意思的是,明人对这类话题并不忌讳,反而津津乐道。胡世安《异鱼图藏补》曾说:“爰有海参,产于辽海,以配海蜌牝牡。”《杨升庵集》的意见是:“沙蒜(即海葵)其茎酷似男根,又有淡菜绝类女杀,亦阴阳之产也。”现代文人姚灵犀收集古代香艳笔记,集成《思无邪小记》,堪称古代性文化资料大全,书中引用了李渔《风筝误》的曲句:“日尝新淡菜,莫厌旧蛏条。”说这是相当明显的性隐喻,“明代即以淡菜蛏条代阴阳之具”。华丽的词曲里面,暗藏了不少情色陷阱。

如今淡菜回复到一种平凡贝类,价格低廉。新鲜的翡翠贻贝壳薄、个大,翠绿中带着透亮,还残留着不少强健的黑色足丝。很多贝类凭借吸盘附在礁岩上,贻贝则分泌出一种特殊的蛋白质凝胶,一接触海水就会变成足丝,把自己牢牢锚定在礁岩上,同时也锚在其他贻贝的外壳上。成千上万的贻贝,被一大团乱麻般的足丝困住,不离不弃,被迫终生相守。落地生根,贻贝终于过上了植物的生活——这也算“淡菜”之别解吧。

栉江珧 半生梦想江瑶柱

苏轼《江瑶柱传》称江瑶柱祖籍南海、徙家闽越、今为明州奉化人,面面俱到,粤闽浙三省都不得罪。

清人李渔论海鲜,很推崇闽产,说:“海错之至美,人所艳羡而不得食者,为闽之西施舌、江瑶柱二种。西施舌予既食之,独江瑶柱未获一尝,为入闽恨事。”我很长时间弄不明白什么是江瑶柱,以为那是十分稀罕的宝贝。读梁实秋《干贝》:“干贝应作乾贝,正式名称是江珧柱,亦作江瑶柱。”才知道旧时王谢盘中的珍品,早已沦落寻常百姓家。超市里这东西多着呢。

梁实秋的说法不很准确。事实上,多种贝类闭壳肌的干制品都可以称为干贝,江瑶柱只是其中最有名的一种。江瑶柱一般指江珧科贝类栉江珧的后闭壳肌。栉江珧仿佛牛角,黄绿色,蚌肉粗劣,美味集中于那根闭壳用的肉丁,因为比较大,故称柱。古人吃的多半是新鲜肉柱,清人王士雄《随息居饮食谱》推崇道:“江瑶柱……鲜脆胜之,为海味冠。”有意思的是,海味什么都讲究新鲜,唯有这闭壳肌例外,干制品的滋味更加鲜香浓烈。民国《厦门市志》就说:“生食味甚腥甜。须剥去皮,以刀割之,制粒晒干为馔最美。”为江瑶柱垂涎三尺的诗人比比皆是,查慎行《食江瑶柱》自谓“半生梦想江瑶柱”;彭逊遹《食江瑶柱偶题》则说:“平生耳热江瑶传,十载空寻江海游。”苦恋多年,一旦亲近,结局还十分圆满。查慎行称赞它“格高味厚”,彭逊遹“入口俄惊玉柱柔”。

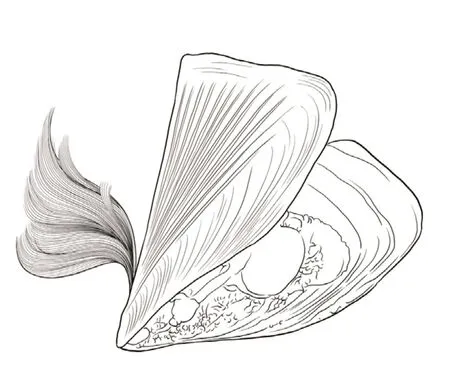

栉江珧(Atrina pectinata)

说江瑶柱格高味厚,源于苏东坡。其《四月十一日初食荔枝》诗自注:“予尝谓,荔枝厚味高格两绝,果中无比,惟江瑶柱河豚鱼近之耳。”荔枝、江瑶柱、河豚鱼,三者都是苏东坡至爱,孤高绝伦,只好互相间比来比去。《苏轼集》中还有篇奇文《江瑶柱传》,其叙述江瑶柱家族谱系:“生姓江,名瑶柱,字子美,其先南海人。十四代祖媚川,避合浦之乱,徙家闽越……媚川生二子,长曰添丁,次曰马颊。始来鄞江,今为明州奉化人,瑶柱世孙也。”我国产江瑶柱的地方很多,但以东南沿海粤、闽、浙所产为佳,其中精品来自福建和浙江明州(今宁波),所以苏轼说江瑶柱祖籍南海,徙家闽越,今为明州奉化人。面面俱到,谁也不得罪。

栉江珧仿佛牛角,蚌肉粗劣,美味集中于那根闭壳用的肉丁,因为比较大,故称柱。图片选自[英]菲利普·亨利高斯《博物学》“栉江珧”,1854年

闽海江瑶柱产地,以莆田涵江最著名。宋人刘弇《莆田杂诗》曾有“瑶柱春刳玉,蚝山夜凿霜”之句;明谢肇淛《五杂俎》谈到了“江瑶柱惟福清、莆中有之”,又坦承自己没吃过也没见过这东西。可见明以前,闽人对江瑶柱的重视仍然不够。明弘治年间,两位莆田人周瑛和黄仲昭编的《重刊兴化府志》谈到了家乡这种名产,没把握,语气颇为疑惑:古书说玉珧可饰配刀鞘,又说江瑶厥甲美如玉,“今按莆人所谓江瑶柱者,其壳极粗,仅与蚌壳相类,不可以饰器物,疑是《本草》所谓马刀者。或曰江瑶柱是壳中纽,其形甚大,洁白如雪,故名瑶柱。其曰厥甲美如玉,乃得之传闻而言也”。他担心莆田人说的江瑶柱,并非古人说的江珧玉珧,因为它的壳并不美。

第一个大力标举闽中江瑶柱的人,是清初宦游福建的高官周亮工。这是很有意思的事,一地风物之美,往往需要外地人的眼睛去发现。周瑛和黄仲昭觉得家乡的蚌壳粗陋,河南人周亮工却以为美不胜收。他在《闽小记》中说:“江瑶柱出兴化之涵江,形如三四寸牛角,双甲薄而脆,界画如瓦楞,向日映之,丝丝绿玉,晃人眸子,而嫩朗又过之,文彩灿熳,不忝瑶名。予骤见之,语人曰:‘即此肤理,便足鞭挞海族,不必问其中之所有矣。’”他又批评说,江瑶肉不堪食,其美只在双柱,莆田人多以酱粉一锅煮,所以味道平常,人不珍惜。他用江水和竹笋煮江瑶柱,乃大受欢迎。

福州原来没有江瑶柱,经周亮工提倡,市面上也出现了江瑶柱。晚清学者郭柏苍说,福州的江瑶柱来自长乐,因为须走陆路,而江瑶壳薄畏日,性猛易坏,往往来不及上市就已经变质。但江瑶柱已入侯门,身价便扶摇直上,什么行程太远,容易变质,倒成了它的优点。最昂贵的东西必须像瓷器一样脆弱。上世纪三十年代,浙江作家郁达夫入闽大啖海味,抱怨说:“在目下的福州,江瑶柱却并没有人提起了。”他觉得很遗憾。

福建与浙江的江瑶柱,各有一帮名人捧场,有瑜亮情结。宁波的江瑶柱北宋就已成名,《江邻几杂志》记载:“张枢言太博云:四明(今宁波)海物,江瑶柱第一,青虾次之。”明代宁波人屠本畯来福建任盐运司同知,比较闽浙两地的江瑶柱,结论是:“四明奉化县者佳。”这样也好,古代的三大海贝极品——山东鲍鱼、浙江江瑶柱、福建西施舌,产地的分配就比较公平了。

西施舌 怜她长舌足倾城

郁达夫来福州任职,夸耀自己吃了几百个长乐西施舌,是此生的豪举。

许多年前,我在福清第一次吃到西施舌,堪称惊艳。一片细腻洁白的蚌肉,用椭圆形贝壳盛着,每位客人分得一个,放进嘴里,柔嫩甘滑,还真有含着绝代佳人舌头的感觉。西施舌又称海蚌、沙蛤。“鸡汤汆海蚌”是闽菜里的一道名菜。后来又与西施舌多次重逢,滋味鲜美,每次都印象深刻。

西施舌分布于太平洋西部的中、日、韩沿海和印度支那半岛,我国山东、福建和广东产量较大。最早提到西施舌的,是宋人胡仔的《苕溪渔隐丛话》,书中引《诗说隽永》云:“福州岭口有蛤属,号西施舌,极甘脆。”不久梁克家修撰的《三山志》亦称:“沙蛤,出长乐,壳黑而薄,中有沙,故名。俗呼西施舌。”福州市长乐区漳港,一直是最著名的西施舌产地。当代美食作家沈宏非在《舌吻西施》中说,“可以用鸡汤来氽的海蚌,只存在于福建长乐和威尼斯的咸淡水交界处”,恐怕有误。欧洲不产西施舌。

西施舌属于软体动物门瓣鳃纲蛤蜊科,栖息于潮间带细沙滩上,风平浪静时,常常张壳伸出一条柔软白嫩的长舌,楚楚动人,因此得名。按明人冯时可的意见,西施舌的前生后世都是海燕,他在《雨航杂录》中指出:“是物海燕所化,久复为燕。”当然,谁也没有弄明白西施舌与海燕到底如何轮回。明陈懋仁《泉南杂志》描述说:“(西施舌)肉白似乳,形酷肖舌,阔约大指,长及两寸,味极鲜美,无可与方。舌本有数肉条如须然,是其饮处。”不过,按现代生物学观点,西施舌探出的“舌”,其实是移动躯壳的脚,因为侧扁成斧状,又称斧足。瓣鳃纲的贝类都有斧足,所以又称斧足纲。值得欣慰的是,在《清稗类钞》里,古人总算弄明白了舌与足的区别:“(西施舌)壳白,足突出长二寸许,如人舌。足端有丝状物,以之附着沙际。”我想,如果食客知道自己正在品尝西施脚,还会那么兴致勃勃吗?

山东的西施舌也很不错。清人王培荀《乡园忆旧录》记述胶东海珍:“第海物莫美于西施舌。蛤蜊之类十数,以此为冠。”郝懿行《记海错》说西施舌“有肉突出,宛如人舌,啖之柔脆,以是为珍”。《诸城县志》介绍了采捕西施舌的方法,相当奇特:“西施舌、笔管蛏皆藏沙中,以碌碡压沙滩,视放沫处取之,非若他鱼可举网得也。”

西施舌(Coelomactra antiquata)

广东西施舌分布于粤东沿海,根据晚明王临亨的试吃报告,浪得虚名。王临亨是昆山人,1601年宦游岭南,在游记《粤剑编》中吐槽:“沙螺,即西施舌。沿海俱有之,味亦平平。闻肥者亦美,吾所食,殊瘠薄无味。”台湾也产西施舌,但是清乾隆《重修台湾府志》告诫说:“其肉有舌,最美;海错之珍,次于江瑶柱。但台所出,不宜多食。”浙江温州,晚清美食家梁章钜在《浪迹续谈》中评论说,当地“西施舌不如登、莱、青各府,聊充常馔,不足为口福之夸也”。很有意思,他只说温州西施舌不如山东各府,没有拿来与自己老家福州长乐的相比。

一种海滩上的平凡沙蛤,因为西施附体,承受了倾国倾城的美貌和风韵,熠熠生辉。图片选自[清]聂璜《海错图》“西施舌”

宋元明清,食界谈论西施舌,首推闽产,认为个大肉白,肥嫩甘美,为海鲜极品。明王世懋《闽部疏》云:“海错出东四郡者,以西施舌为第一,蛎房次之。”清初周亮工《闽小记》别出心裁,把海鲜当绘画来点评:“闽中海错,西施舌当列神品,蛎房能品,江瑶柱逸品。”他认为西施舌色香俱胜,可与昌国海棠并论。许旭《闽中纪略》云:“福州海味佳者,莫如西施舌,鲜嫩可喜。”在清初美食家李渔看来,“海错之至美,人所艳羡而不得食者,为闽之西施舌、江瑶柱二种”。但他的《闲情偶寄》又批评说,西施舌俨然美妇之舌,可惜少了朱唇皓齿,“若论鲜味,则海错中尽有过之者,未甚奇特”。不知他吃了哪里的西施舌?1936年,李渔的浙江老乡郁达夫来福州任职,对长乐西施舌赞不绝口:“色白而腴, 味脆且鲜,以鸡汤煮得适宜,长圆的蚌肉,实在是色香味俱佳的神品。”他夸耀自己吃尽了几百个西施舌,是此生的豪举。

西施舌的魅力一半来自名字。一种海滩上的平凡沙蛤,因为西施附体,承受了倾国倾城的美貌和风韵,熠熠生辉。只有中国人才能够领略这种美食的至味。南宋诗人王十朋写道:“吴王无处可招魂,惟有西施舌尚存。曾共君王醉长夜,至今犹得奉芳尊。”清人宋荦诗云:“仿佛脂香亲领略,怜她长舌足倾城。”陈恒庆《谏书稀庵笔记》说:“惟蛤蜊名西施舌者,白肉如舌,纤细可爱,吞之入口,令人骨软。予曰:虽美不可言美,恐范蠡见嫉。”这些心猿意马的食客,哪里是在吃沙蛤,分明把筵席当成了风月场,狎媟佳人取乐。

牡蛎 竹蛎、石蛎与吊蛎

闽南到处都有剖蚝女的沉默身影。蚝刀闪亮,蛎壳在她们的指下敞开,吐露出圆润、嫩滑的新鲜蛎肉——古代文人誉之为“贵妃乳”。

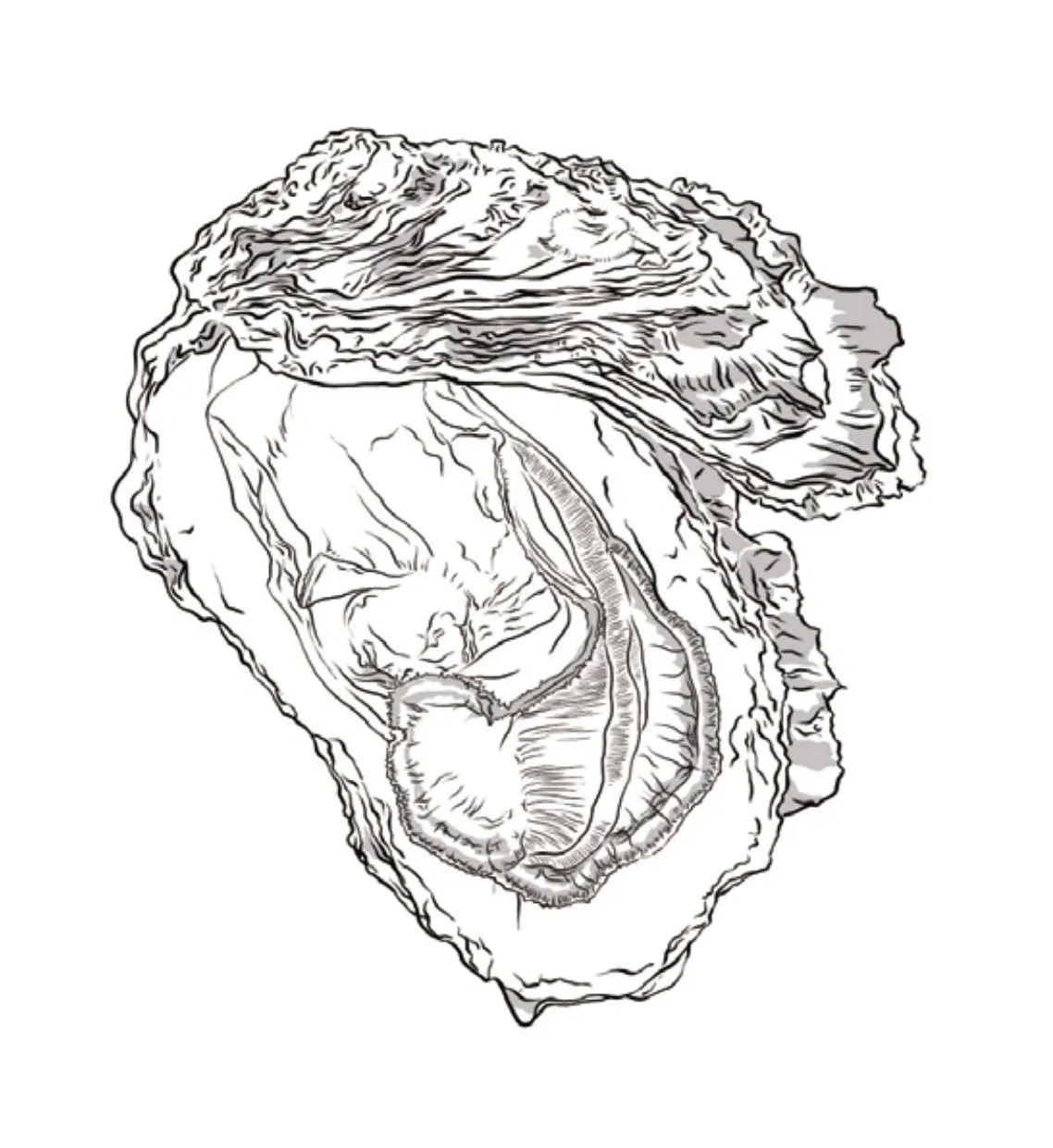

牡蛎(Ostreidae)

万物雄雌相依,牡牝成对……但是且慢,你吃过牡蛎,也吃过牝蛎吗?

晋代大学者陶弘景在《本草经集注》中主张,牡蛎是百岁雕所化,大者为佳,“道家方以左顾者是雄,故名牡蛎;右顾则牝蛎尔”。如何分别二者呢?举起一枚海蛎,其腹对准南方,如果口斜向东,则是左顾,即牡蛎;如果口斜向西,则是右顾,即牝蛎。陶弘景说道家以牡蛎为贵,牝蛎不堪用;二者分海而居,牡蛎主产于东海永嘉(温州)、晋安(闽东南)地区,牝蛎主产于南海广州地区。

牡蛎就是海蛎,各地又有蚝、蠔、蚵、蛎房、蛎黄等称呼,生长于潮间带的岩礁上。唐人孟诜写过一本《食疗本草》,因此成为食疗学鼻祖。他认为虽然道家喜欢左顾牡蛎,“若食之,即不拣左右也,可长服之。海族之中惟此物最贵”。牡蛎牝蛎,都是海鲜极品,有细润肌肤、美颜色的功能。

也有人挑战权威。唐志怪小说名家段成式在《酉阳杂俎》中反驳:“牡蛎言牡,非谓雄也。且如丹,岂有牝丹乎?”他的意思是,牡的意思并非雄性,就像牡丹,难道天下还有一种牝丹?何况牡蛎根本就没长眼睛,还谈什么左右顾盼呢?

牡蛎的性别问题,成为古代本草学界的公案。明代的李时珍认为,牡蛎是海水凝结、无中生有的稀奇物种:“蛤蚌之属,皆有胎生、卵生。独此化生,纯雄无雌,故得牡名。曰蛎曰牡,言其粗大也。”读到这里,我不禁哑然失笑。我家小区附近有个生蚝烧烤店,门边挂着一副恶俗的对联:“男人的加油站,女人的美容院。”原以为胡说八道,现在想来,这副门联奠基在深厚的民族医学基础上,前者来自于李时珍的“纯雄无雌”说,后者来自于孟诜的“美颜色”说,未可轻易抹杀。

牡蛎是世界性广布种,中国沿海分布数十种,到处都有。生物学家说,牡蛎有雄雌同体(如密鳞牡蛎)和雄雌异体(如近江牡蛎、僧帽牡蛎)两种,也的确有“左顾”“右顾”之别,但与雄雌无关。所以牡蛎也包括了“牝蛎”。

有关牡蛎的古代文献汗牛充栋,还是引一段同安宋代先贤苏颂《本草图经》的介绍吧:“此物附石而生,块石相连如房,故名蛎房,读之如阿房之房……初生海边才如拳石,四面渐长,有一二丈者,崭岩如山。每一房内有蠔肉一块,肉之大小随房所生,大房如马蹄,小者如人指面。每潮来时,则诸房皆开,有小虫入,则合之以充腹。海人取之,皆凿房以烈火逼开之,挑取其肉。”

我国牡蛎养殖的最早记载见于宋代方勺的《泊宅编》。该书说,蔡襄守泉州时建万安桥,“多取蛎房,散置石基,益胶固焉”。后世学者因此把“种蛎固桥”推崇为一种创举,认为牡蛎繁生,将石桥构件胶结为一个整体,更加牢靠。泉州万安桥即洛阳桥,桥墩下牡蛎累累,斑驳陆离,历代均禁止凿取。然而“种蛎固桥”恐怕是一个神话。郑金顺先生曾撰文批驳:首先,牡蛎苗肉眼看不见,古人无法种,也不必种,它自己会附上石块;其次,等到小牡蛎长出硬壳,已经无法移植,它没有新的吸附能力;最后,即使桥基长满牡蛎也没有粘结力,一旦重叠太多,底下的牡蛎会因无法开合而窒息,上下一同脱落。

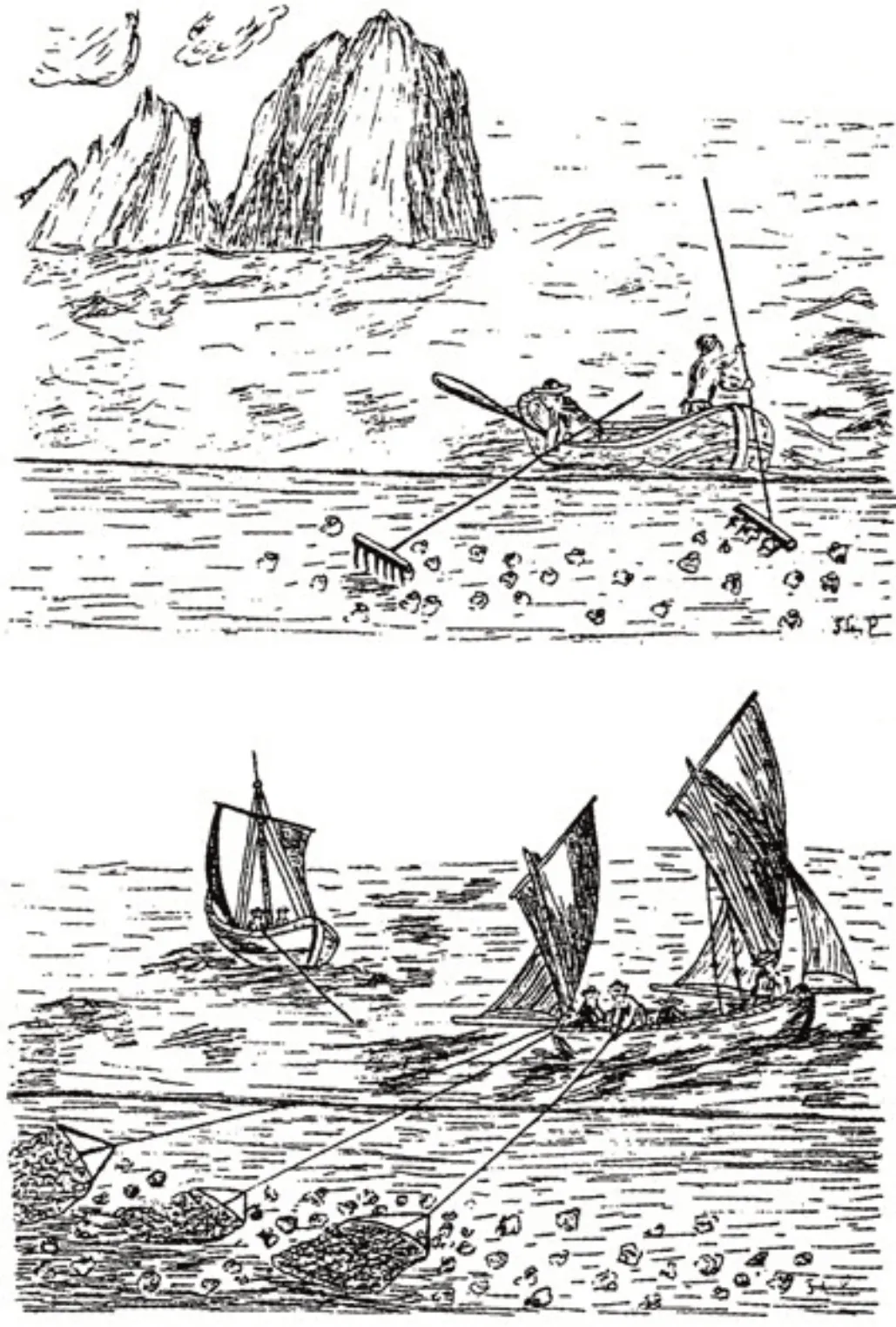

欧洲采捕牡蛎。画面中呈现了人工使用耙子(上图)和帆船动力拖网(下图)两种采收方式。图片选自[法]狄德罗·达朗贝尔《百科全书》,1771年

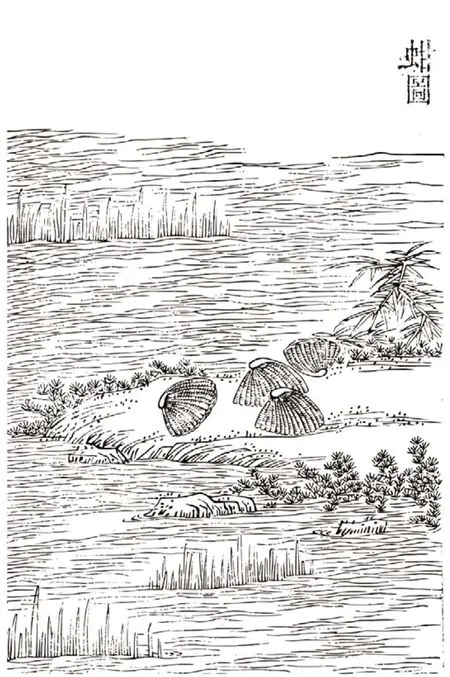

古代种蛎有两种方法:闽江口以北(闽东及浙江)属于“竹蛎区”,在滩涂上密插竹竿,让牡蛎自然附苗生长,风姿摇曳。明代霞浦举人郑鸿图作《蛎蜅考》,记载了闽东插竹种蛎的兴起,是养殖史上的重要文献。闽江口以南(闽中南及广东)是“石蛎区”,滩涂上的蚝石阵蛎壳层叠,像是反登陆工事,锋利而倔强。如今,各地多改为效率更高的“吊蛎”——垂下式吊养牡蛎了。去年夏天,我去漳浦县霞美镇探访牡蛎养殖,辽阔的旧镇湾水波不兴,数百万只牡蛎都秘密悬挂在海水之中。提起绳子,一个接一个大牡蛎浮出水面,哗啦啦淌着水。福建是牡蛎养殖大省,2017年产量占全国的37%,达到178.8万吨。中国牡蛎产量占世界的80%左右。

闽蛎天下闻名,被清初文人周亮工誉之为“贵妃乳”。《闽小记》云:“闽中海错,西施舌当列神品;蛎房,能品;江瑶柱,逸品……西施舌既西施之舌矣;蛎房其太真之乳乎,圆似鸡头,嫩滑欲过塞上酥。”但具体哪里的牡蛎最好,却言人人殊,《仙溪志》夸奖枫亭的牡蛎;《晋江县志》说出安海和东石者佳;在《浪迹三谈》中,梁章钜照例吹嘘他老家的牡蛎:“滨海皆有之,总不及长乐所产之丰美。”

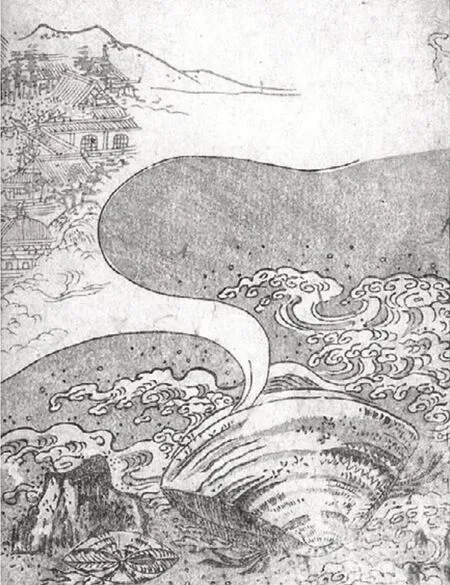

以闽江口为界,我国传统牡蛎养殖大体分为两区:北部沿海(包括闽东及浙江)属于“竹蛎区”,南部沿海(包括闽中南及广东)是“石蛎区”。图为[清]聂璜《海错图》“石蛎”(左)和“竹蛎”(右)

生活在厦门,我觉得牡蛎是一种亲密海产。路边的空蛎壳,堆积成一座座小山,被阳光和雨水漂洗成烟白色。村镇里,经常可以看到剖蚝女的沉默身影。她们裹着花头巾,戴着尖斗笠,坐在竹凳上用一把蚝刀埋头剖蚝,脚边的空壳渐渐堆高,新剥出的蛎肉在瓷碗里显得柔软、润滑而饱满,宛如珍珠——厦门人依然崇尚蚝石上生长的石蛎,娇小为贵,称珠蚝。

车螯 失去的蜃楼

车螯味鲜美,能造壮丽的海市蜃楼,吸引宋代一众诗人捧场;改名文蛤之后,泯然众人矣。

车螯是南北朝时期的顶级海鲜。梁元帝萧绎称赞说:“车螯味高食部,名陈物志。”《宋书》记载,宋武帝死后,庐陵王刘义真居丧期间偷偷享用珍馐——炙车螯配酒,破坏礼制,让长史刘湛勃然大怒。著名诗人谢灵运海鲜吃得不痛快,写信向弟弟抱怨:“前月十二至永嘉郡(今温州),蛎不如鄞县,车螯亦不如北海。”

车螯是一种大蛤蜊,又称蜃。《本草》曰:“车螯亦名蜃,大蛤也。其壳甚厚,可制器,所谓斑蛤是也。亦能吐气成楼台。”多数学者认为,车螯就是我们今天常说的文蛤。的确,文蛤比蛤蜊(花蛤)大,壳厚,花纹也更雅致,味道同样鲜美。《渔书》描述说:“车螯,亦蛤类,大小不等。大者如拳,土名沙蛲;小者如指,土名沙白。小之味甚于大。其壳光滑如佳磁。”既然小文蛤味道更好,我们对《琉球国志略》中的车螯,“大者可作浴盆,小者可作盎,为户枢、为釜”,就不必动心了。

北宋初期,汴京的文人士大夫也吃得到车螯了。欧阳修写了一首《初食车螯》,热情洋溢地赞叹:“累累盘中蛤,来自海之涯。坐客初未识,食之先叹嗟……此蛤今始生,其来何晩耶。螯蛾闻二名(车螯一名车蛾),久见南人夸。璀璨壳如玉,斑斓点生花。含浆不肯吐,得火遽已呀。共食惟恐后,争先屡成哗。但喜美无厌,岂思来甚遐。”他在诗中叙述,五代国土分裂,北方吃不到南方海产;如今天下一家,才有机会见到传说中的车螯;色美味佳,大家争先恐后品尝。

车螯曾经是顶级海鲜,附丽了非常神奇的传说,例如它们是蛇与野鸡的混血儿,建造了梦幻般的海市蜃楼……

文蛤(Meretrix meretrix)

在欧阳修的带动下,宋代著名文人都迷上了车螯,吟诗作赋。梅尧臣力捧,谓之“素唇紫锦背,浆味压蚶菜”(《永叔请赋车螯》);连王安石都忍不住赋诗两首,称赞说:“车螯肉甚美,由美得烹燔。壳以无味弃,弃之能久存。”(《车螯》)公元1182年初,南宋诗人杨万里来到潮州,描述了当地车螯的吃法:“珠宫新沐净琼沙,石鼎初然瀹井花。紫壳旋开微滴酒,玉肤莫熟要鸣牙。”(《食车螯》)大意是,文蛤吐尽泥沙后,在沸水中稍煮,往微启的壳中滴一点酒去腥,要带点生味,嚼之有声,才别有风致。看他们对于车螯的激情,丝毫不亚于我们今天的“燕鲍翅”。

车螯的著名产区因时代而异。清初史学大师、宁波人全祖望在《鲒埼亭集》说:当今天下的车螯,最盛莫过于淮南,然而谢灵运说永嘉车螯不如北海。南朝的北海,就是今天的胶东莱州,可见车螯在古代以齐产为上;吴地的车螯,经过欧阳修题咏才后来居上;然而同时代王安石所咏的车螯,则来自越地宁波;“岂地气先后之不同?抑待人而始著耶”?闽地的车螯,因为缺乏著名文人吹嘘,遂被边缘化。

在车螯的传说里,最神奇的,当然是它能吐气而成海市蜃楼。上古典籍《月令》等有“雉入大水为蜃”的说法,不熟悉海产的汉代大学者郑康成、高诱等人,均主张野鸡变成的蜃就是大蛤。稍迟的《博物志》说:“海中有蜃,能吐气成楼台。蜃,蚌属。”《汇苑》说:“蛤一名蜃,能吐气为楼台,海中春夏依约岛溆,常有此气。”这里说的蚌类或蛤类蜃,无疑均指车螯,它们神通广大,能够变幻出种种人间仙境。

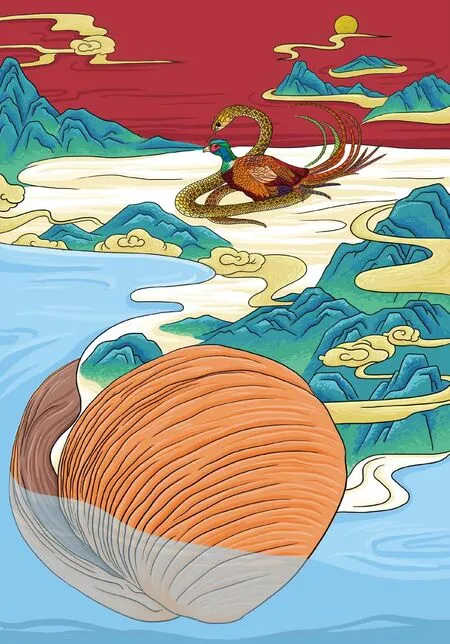

车螯(文蛤)又称蜃,传说有神通,能吐气成楼台。[日]鸟山石燕《百鬼夜行图卷》“蜃气楼”

中国的经济中心转移到东南沿海地区后,近距离观察,人们发现车螯不过爬行于滩涂上的普通蛤贝,实在看不出什么神通。宋代学者陆佃因此在《埤雅》中提出一种假说:“蛇与雉交则生蜃。蜃,蛟类也。”根据他的描述,蜃并非大蛤,而是一种似蛇而大的生物,腰以下鳞尽逆,有耳有角,背鬣皆红,能嘘气成亭台楼阁。他同时代的学者罗愿还不赞成,在《尔雅翼》中批评道:“今之说者,别以蜃为龙蛇之类,有耳有角,背鬣皆红,则与古异,学者所不道。”但陆佃的观点逐渐占了上风。明人李时珍在《本草纲目》中主张:“蜃(车螯)与蛟蜃之蜃,同名异物。”他认为世界上有两种蜃,一是蛤蜃,即车螯;另一种是蛟蜃,形似龙蛇,能造海市蜃楼。王士性《广志绎》则明确表示:“春夏间,蛟蜃吐气幻为海市。”

这导致一种混乱。尽管在钦定《古今图书集成》插图中,车螯依然是海市蜃楼的主角,但在《三才图会》等通俗明清绘画中,蛟蜃幻化海市蜃楼的主题越来越常见。

近两千年来,车螯在中国文化中的地位持续堕落,从至尊海珍沦为低贱海味。与此同时,人们最初附丽于车螯身上的种种神性,也逐渐剥落。最后,连赢得无数赞美的古名也失落了,以毫无特色的俗名文蛤行世,宛如新生。

明代学者何良俊在《四友斋丛说》称,他家藏有汉画,“非缣非楮,画于车螯壳上”,得自山东的汉墓。他说山东盗墓人“每发一墓,其中不下数十石,其画作皆人物,如今春画”。为什么汉代贵族在车螯壳上作春宫画殉葬?是为了压胜吗?还是娱乐死者?两千年前人们对于车螯的信仰,对于只了解文蛤的我们,已经成谜。

花蛤 二十八枚蛤蜊

今晚,我有二十八枚花蛤,足以笑傲帝王。且食蛤蜊。

它们沉浸在水中,如同晶莹剔透的鹅卵石,布满斑驳的同心纹,门扉微启——弧形侧缘裂开一道窄缝,像是旗袍的叉口,泄露胴体的一角雪白风韵。柔软的水管远远探出体外,仿佛纤细敏感的长舌,冷不防喷出一股细细的水流。我捡起一枚,看它在我的指间闭合,最后严丝合缝,宛如一枚真正的石子。

我在超市水产区买花蛤。一枚,两枚……二十八枚,不足半斤,但足够煮一碗面条了。花蛤味道鲜美,煮汤下面特别甜。一定要二十八枚。我突然想起了宋仁宗的故事。

陈师道《后山谈丛》记载:有一年初秋,北宋仁宗皇帝私宴请客,见到有人进献来的蛤蜊,便打听价格。有司回答说:“每枚千钱,共二十八枚。”这位节俭的皇帝吓坏了:“我常戒尔辈勿为侈靡,今一下箸费二十八千,吾不堪也。”他居然取消了这道菜。

菲律宾帘蛤(Ruditapes philippinarum)

蛤蜊生长于海滨滩涂,石器时代的古人类就开始食用了,遗留下不少贝丘。但华夏文明起源于内陆,古代中国人不熟悉这种海洋生物。《礼记》认为:“季冬,雀入大水为蛤。”隆冬时节,为什么很少看到黄雀?原来它们都赶去投海,变成了一枚枚蛤蜊,你看花蛤身上的褐斑,还保留了几分雀纹的模样。古人认为,生物除了胎生卵生,还有化生——从一种生命形态转化为另一种生命形态。这是一种充满想象力的生物学理论。《述异记》详细解释说:“淮水中黄雀,至秋化为蛤,春复为黄雀。雀五百年化为蜃。”蜃是大蛤,能吐气为楼阁,所谓海市蜃楼是也。蛤蜊与黄雀,一年四季,它们的生命互相转化,时而翱翔于天空,时而漫游于海底。多浪漫啊。

按照古代的化生理论,蛤蜊与黄雀,一年四季,它们的生命互相转化,时而翱翔于天空,时而漫游于海底。

汉许慎《说文解字》给蛤下定义:“蛤,蜃属。有三,皆生于海。蛤蛎,千岁鸟所化也;海蛤,百岁燕所化也;魁蛤,一名复累,老服翼所化。”结合清人段玉裁的注解,我们总算闹明白这三种蛤的差异:第一种千岁鸟变成的蛤蛎,其实是海蛎,属于牡蛎壳贝类;第二种千岁燕(雀)变成的海蛤,才是我们今天说的蛤蜊,包括花蛤、文蛤、西施舌等蛤类;第三种老蝙蝠(服翼)变成的魁蛤,如今称蚶,属于蚶科蚌类。

在现代无脊椎动物分类学中,软体动物门、双壳纲、帘蛤目、蛤蜊科生物,全世界已发现35属199种。我在超市买到的花蛤,学名叫菲律宾蛤仔,最为廉价。花蛤是我国人工养殖的四大贝类之一。

回到汉唐时期,古籍中充斥着蛤蜊的神奇传说。《淮南子》记载卢敖游历北海,在蒙谷山上见到一位仙风道骨的隐士,“方倦龟壳而食蛤梨”——正蹲在龟壳上吃蛤蜊(蛤梨)。有人相信蛤蜊就是一种灵丹妙药。《南越志》报告说:“凡蛤之属,开口闻雷鸣,不复闭口。”《西溪丛话》引述渔民的观察,称“蛤蜊、文蛤,皆一潮生一晕”,可见蛤蜊壳上的同心纹,也是一种独特的“潮轮”。《汇苑详注》记录了广州雨蛤的怪事:“番禺每大雷雨,大蛤从空而下,名天蛤。”但是,如果相信《酉阳杂俎》的说法:“蛤蜊候风雨,能以壳为翅而飞。”蛤蜊出些飞行事故,并不奇怪。女人们可能对赵飞燕的“美容蛤”更感兴趣,《赵后外传》说:“真腊(柬埔寨)夷献万年蛤,光彩如月,照人无妍丑皆美艳。成帝以赐赵飞燕。飞燕以蛤置帐中,常若满月。”结果汉成帝表示:“我昼视后,不若夜视之美也。”原来,赵飞燕的美丽,还有蛤蜊的功劳。

从南北朝到唐宋,是蛤蜊的黄金时代,王公贵族,甚至帝王将相,都迷上了这种海洋生物。梁元帝萧绎得蛤蜊,亲作《谢赉蛤蜊车螯启》曰:“车螯味高食部,名陈物志。蛤蜊声重前论,见珍若士,并东海波臣,西王母药。”车螯,唐《本草拾遗》认为就是大蛤,即蜃;清《渊鉴类函》则怀疑是文蛤;反正都属于蛤蜊家族。根据《酉阳杂俎》记载,“隋帝嗜蛤,所食必兼蛤味,数逾数千万矣”,直到有天他在蛤蜊里发现了佛像,从此誓不食蛤。《杜阳杂编》记载说,喜吃蛤蜊的唐文宗也遇到类似的奇迹,一枚蛤突然自己敞开:“中有二人形,眉目端秀,体质悉备,螺髻璎珞,足履菡萏,谓之菩萨”。南宋迁都临安(杭州)后,海珍荟萃,蛤蜊身价大跌。吴自牧《梦梁录》记录临安的酒肆,说:“蛤蜊肉之属,乃小辈去处。”宋代诗人写下过不少蛤蜊的赞美诗,但明清诗人多为蛤类里的新秀西施舌捧场,蛤蜊逐渐被人冷落,烂贱如泥。

食蛤是一种境界。《南史·王融传》说,王融少年得志,十分自负,有天去拜访大臣王僧祐,遇到了另一位狂士沈昭略。沈昭略向主人打听这是谁家的少年。王融不高兴地说:我就像太阳一样,照耀天下,谁人不知?沈昭略不想辩论,说:“不知许事,且食蛤蜊。”在后世,吃蛤蜊遂成为不问世事的著名典故。宋末理学家丘葵隐居厦门小嶝岛,有诗云:“早知人世暗如漆,只合灶间食蛤蜊。”今人陈寅恪先生亦有“食蛤哪知天下事”之句。今晚,我有二十八枚花蛤,足以笑傲帝王。且食蛤蜊吧。