必然性、分析性与先验性:一种彻底的区分

——从2018年国际千克原器退役谈起

雒自新,孙蓓蓓

(西安交通大学马克思主义学院,陕西 西安 710049)

历经长达8年的讨论与修订之后,2018年11月16日,在第26届国际计量大会上,科学家们通过投票,正式让与埃菲尔铁塔同岁的国际千克原器退役,改以普朗克常数(符号是h)作为新标准来重新定义“千克”。尽管单纯从数字上来说,这种变动极其微小,也就是说这种变化对日常生活没有什么直接影响,但其背后实质上所反映的是人类已经有能力去进行更精确的测量,从而能够实现更精确的定义。

在物理学中有七个基本单位,其他物理单位都可以从基本单位导出。因此,如果用来计量基本单位的量度本身发生了变化,那么这将会给建立在它之上的整个系统带来巨大的影响。而千克正是七个基本物理单位之一。比如,随着千克这一单位的变动,力的单位牛顿也会发生变动,与力有关的其他单位也要随之变动。这些单位的变动将动摇整个人类社会的基础,各行各业都将不得不重新检视已有的标准。特别是那些对质量变化极其敏感的行业,比如制药业。因此,说本届国际计量大会上对千克标准的重新定义是牵一发而动全身并不为过。

总之,这种细微变动在科学的理论领域与技术的实践方面都具有深远的意义。然而也许人们很难意识到,科学与技术上的这种变化也会在哲学领域产生重要影响。所影响的具体哲学问题是对先验性、分析性与必然性这一组概念相互关系的认识,而这种影响源自当代著名哲学家、逻辑学家索尔·克里普克(Saul A.Kripke)对存在先验偶然真理所做的著名论证。

一、真理概念的三对二分法

求真与除错是人类认知活动的内在价值所在。因此,“真理”(truth)概念是哲学探究的核心概念之一。对真理进行恰当分类,进而对表达真理的命题或陈述以及对获得真理的方式进行恰当分类,一直以来都是哲学所关切的一个主要问题。18世纪“生物分类学之父”林耐(Carolus Linnaeus)对植物进行了系统的分类,使植物科学更加富有逻辑性和条理性,从而为之奠定了方法论基础。这种分类使得植物学家们的研究工作更加易于进行了。自此之后,人们逐渐认识到,分类已经成为科学研究的强有力工具。这一事实对于哲学家们来说也同样有意义。事实上,从亚里士多德时代起,哲学家们便以标准方式使用分类技术,柏拉图在《斐德罗》(Phaedrus)中探讨的“辩证法”方法就已经包含对分类技术的最早系统阐述。不论所涉及的事物是植物(如同在植物学中那样),还是概念(如同在哲学中那样),分类实际上就是进行区别和比较,然后根据这些区别和比较把事物分门别类。一个分类系统实际上是指人们据以做出有关的区别和比较的那些原则,两者是一回事。因此,所产生的问题不仅与在使用某些分类的基础上如何研究一个给定论题有关,而且与进行那些分类时所运用的原则是否恰当有关。

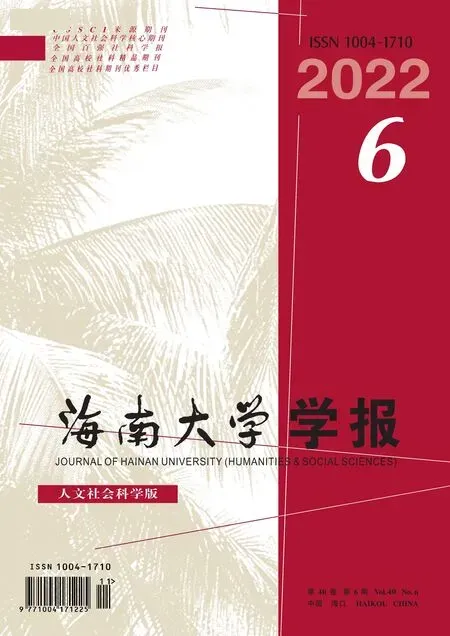

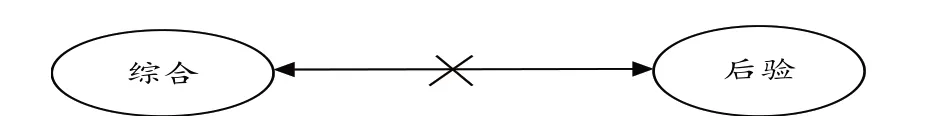

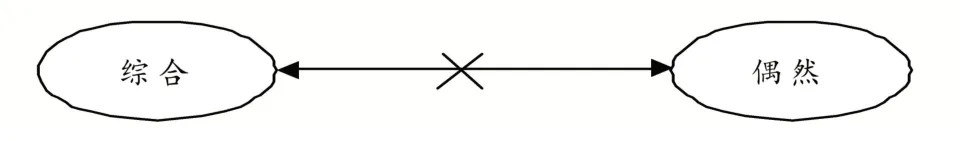

对于真理,在哲学史上长期以来一直在使用着三对彼此相关的二分法:必然真理与偶然真理、分析真理与综合真理、先验真理与后验真理;换言之,也就是必然性与偶然性、分析性与综合性、先验性与后验性这三对范畴。这三对二分法(或者说三对范畴)在哲学中极其重要,它们是大量哲学问题的症结所在。简而言之,所谓必然真理是指无论世界是什么样子的,它总是为真,相对而言,偶然真理就是其真值依赖于这个世界恰好的构成方式;先验真理是指不需要考察世界的状态就可以知道其为真,而要知道后验真理,必须考察世界的状态;分析真理是按照其字面意思为真,否则就是综合真理。传统上,这三对范畴几乎是完全相互匹配的:任意分析陈述(或命题)都同时既是必然的,又是先验的;而任意综合陈述(或命题)都同时既是偶然的,又是后验的。换句话说,也就是“必然性”“分析性”与“先验性”这三个概念的外延是完全相同的,见图1(这里的双箭头线“↔”表示“共外延”,即外延相同):

图1 必然性、分析性与先验性共外延

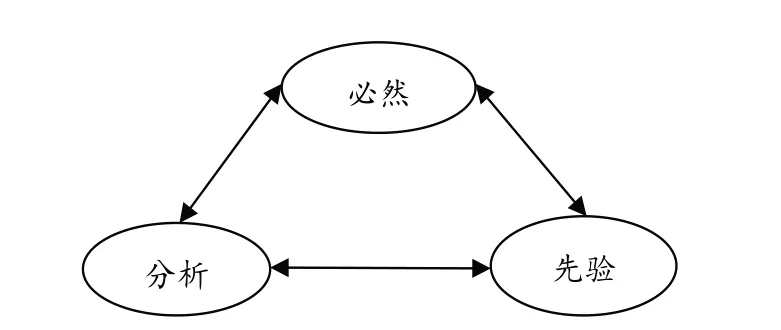

并且因此,“偶然性”“综合性”与“后验性”这三个概念也是共外延的,见图2:

图2 偶然性、综合性与后验性共外延

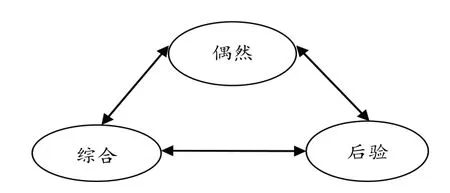

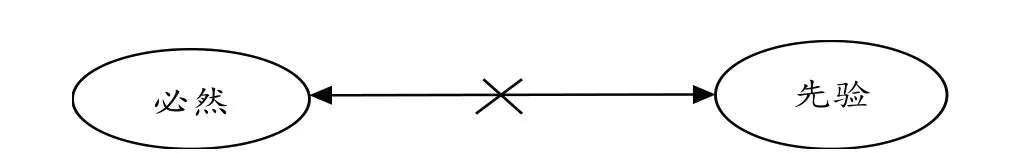

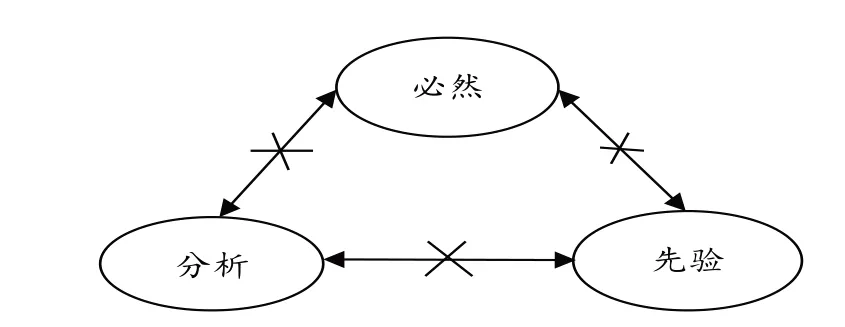

但是,这种共外延性已经受到了许多哲学家的质疑。他们试图打破图1-2所示的这种共外延性格局。为了证成自然科学的知识、或者既增加新内容又具有普遍性的必然的知识,康德在《纯粹理性批判》中提出并着力论证了存在“先验综合判断”[1]。胡塞尔基于与康德不同的对“分析性”的定义,也论证说,确实存在先验综合陈述[2]。于是,图1所示的传统格局已经被部分打破了,见图3:

图3 分析性与先验性不共外延

同理,图2所示格局也应该相应地被局部修正,见图4:最近,韩当柯(G.E.R.Haddock)通过进一步纯化胡塞尔的“分析性”概念,论证了存在后验分析陈述[3]。这显然加强了康德与胡塞尔的结论。

图4 综合性与后验性不共外延

二、克里普克的论证

在康德之后,克里普克对图1-2所示的这种共外延性给出的质疑最有影响力。在《命名与必然性》和《同一性与必然性》当中,克里普克论证了存在先验偶然真理和后验必然真理。关于先验偶然真理,克里普克的论证源自维特根斯坦在《哲学研究》当中所举的例子,“有一样东西,人们既不能说它是一米长,也不能说它不是一米长,那就是巴黎的标准米尺。当然,这并不是赋予它任何特殊的属性,而只是标志出了它在‘用米尺进行测量’这一种语言游戏中的特殊作用”[4]。这里所谓“巴黎的标准米尺”涉及到国际上对米制的规定。1790年,法国科学界首先精确地测量了地球的子午线,当时的科学家认为地球的大小是不变的,于是规定将通过巴黎的地球子午线的四千万分之一作为长度标准,定义为“1米”。“米”字的英文“meter”源自希腊文“metron”,是测量的意思。1799年,法国科学院按照这个标准,用纯铂做成横截面为4mm×25.3mm矩形的1米长量块,存放在巴黎国家档案馆内。1875年5月20日,法、德、美、俄等17个国家的代表在巴黎签署了“米制公约”(Treaty of the Meter),公认米制为国际通用的计量制度,并成立国际计量局。1889年,第一届国际计量会议正式做出决定,按照第一根标准米尺的长度,用铂铱合金做成了截面为X形的米尺,把它作为国际标准米尺,保存在巴黎塞纳河畔的塞夫尔国际计量局内。这把新的国际标准米尺采用90%的铂和10%的铱做成,它具有很好的化学稳定性,从而保证了较高的精度。为了避免磕碰损伤,将它的横截面做成X形。考虑到热胀冷缩的因素,规定必须以温度为0°C时的测量为准。当时国际计量大会给“米”的定义是:0°C时,巴黎国际计量局的截面为X形的铂铱合金尺两端刻线记号间的距离。这就是维特根斯坦所谓的“巴黎标准米尺”。

在维特根斯坦看来,对于巴黎标准米尺来说,人们既不能说它是1米长,也不能说它不是1米长,不过是就这把尺子在语言游戏中所发挥的特殊作用来讲的。维特根斯坦在这里所谓的“特殊作用”显然是指这把尺子被“规定”为1米,也就是被“规定”为一个标准,其他的物件只能以之为据,而它本身则不能被测量,否则,我们的规定就失去了意义。按照维特根斯坦的论述,我们可以设想一种颜色的样本,像标准米尺一样保存在巴黎,这时我们可以做出如下类似的定义:“乌贼墨色”意指密封保存在巴黎卢浮宫里的标准乌贼墨的颜色。就像米尺的情形一样,这也是一种在先的规定。在此情况下,无论我们说这种色样是这种颜色抑或说它不是这种颜色,都是没有意义的[5]。

为了表述精确起见,克里普克假设S代表“巴黎标准米尺”,t代表某个确定的时刻。则“1米”被定义为“S在t时刻的长度”。现考虑如下命题:S在t时刻的长度是1米。显然,根据定义可以判定该命题为真,也就是说,无需诉诸任何经验,我们就知道该命题为真。这意味着“S在t时刻的长度是1米”这一命题是先验的。但是,克里普克认为在这里并不能想当然地从先验性推出必然性。这样认为的依据在于他在《命名与必然性》当中所着力论证的严格指示词理论。克里普克认为以上定义只不过是给出了一种“固定”(fix)“1米”的指称的方式,而并没有给出“1米”的意义。这种固定“1米”的指称方式就是借助于S在t时刻的长度,而这个长度是偶然的,因为在施以适当压力和张力、加热或者冷却的情况下,S在t时刻完全可能不等于1米。也就是说借助于一个偶然真理来固定“1米”的指称。出现这种情况的原因在于,根据严格指示词理论,“在短语‘1米’和短语‘S在t时刻的长度’之间也有着某种明显的区别。第一个短语是一个严格指示词,它严格地指示在所有可能世界中的某个特定长度,这个长度在实际世界中凑巧是棍子S在t时刻的长度。另外,‘S在t时刻的长度’则并不严格地指示任何东西。在一些非真实情形下,如果对棍子施加各种压力和张力,它就可能变长或变短。……因为一个指示词(‘1米’)是严格的,而另一个指示词(‘S在t时刻的长度’)却是不严格的”[6]56。于是从形而上学角度看,“在t时刻S的长度是1米”这个命题就是偶然为真的。这也就是克里普克找到的先验偶然真理。

除了先验偶然真理之外,克里普克也认为存在后验必然真理,“本文中提出的所有后验必然的事例都具有数学陈述的那种特殊性质:哲学分析告诉我们,它们不可能是偶然真的,因此,有关它们的真理性的任何经验知识,都自动地成为关于它们的必然的经验知识。这个特征尤其适用于同一性陈述(或命题)和本质的事例”[6]159。按照该理论,由严格指示词所构成的同一性命题是必然的,而专名是严格指示词,所以包含专名的同一性陈述就是必然的。例如,“长庚星是启明星”“西塞罗是图利”以及科学理论中所谓“理论同一性陈述”,如“水是H2O”“热是分子运动”“声音是空气中声波的震动”等,都是这样的必然陈述。但是,人们通过天文学观察才发现,“长庚星”和“启明星”所指的实际上是同一颗星——金星;通过历史记载才发现,“西塞罗”和“图利”是同一个人的两个不同的名字;通过艰苦的科学研究才弄清楚,日常感知到的热现象是由分子运动所引起的,如此等等。所以,上述命题的必然性是通过后天经验才认识到的,在认识论上它们属于后验命题。因此,它们都属于“后验必然命题”。实际上,克里普克完整论证了必然性和先验性实际上并不是共外延的,如图5所示:

图5 必然性与先验性不共外延

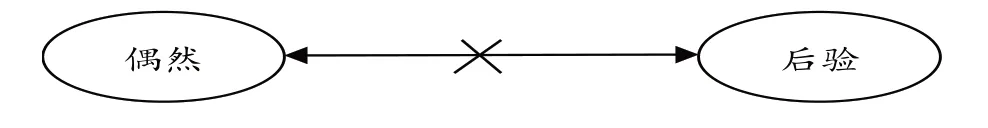

相应地,偶然性与后验性也不是共外延的,如图6所示:

图6 偶然性与后验性不共外延

三、分析的偶然真理

克里普克对存在先验偶然真理的论证在哲学界影响深远。国际千克原器退役这一客观事实实际上对克里普克的论证构成了一种有力的支持。国际千克原器(IPK,俗称“大K”)是一块由铂铱合金制成的、高度和直径均为39.17毫米的直立圆柱体。自诞生之日起,大K就一直被存放于坐落在法国巴黎郊区的国际计量局的一个保险箱里,与世隔绝而且一直受到严密的监控。同时,大K在各国还有很多复制品,并且每隔40年,人们都会将大K和复制品进行比对,以确定全世界的质量处于同一个系统。然而,再精密的人工制品,都无法真正做到绝对的质量恒定。事实上,尽管铂铱合金是已知最稳定的合金之一,并且大K一直精心保存于严密监控当中,但人们发现,它很可能已经神秘损失了大约50微克的质量。然而这里有一个问题,由于大K正是千克这一单位的定义,所以从技术上来说,我们并不能说它损失了质量。可以把克里普克论证中所使用的“巴黎标准米尺”替换为“大K”,这样并不改变论证的实质。大K之所以退役,正是源于“大K在t时刻的质量是1千克”的偶然性。计量学家们所追求的“圣杯”是一套适用于“万世万民”的计量体系:各种基本单位的定义不再受限于任何实体,而取决于事物的基本性质和人类技术的测量能力。如今,“千克”作为最后一个依赖于物理实体的测量单位也摆脱了这种依赖。“米”和原来的“千克”一样,其测量依赖于物理实体,所以“S在t时刻的长度是1米”这一命题就是偶然的。

2017年,在全区各级资金政策专责小组的共同努力下,广西财政扶贫资金绩效连续被中央评为A等,获得中央奖励资金6.1亿元。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是广西实施脱贫攻坚的关键一年,全年全区要完成14个贫困县,1450个贫困村和115万贫困人口脱贫摘帽,各级资金政策专责小组要深刻领会党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想,以深度贫困地区脱贫攻坚为重点,以扶贫领域腐败和作风问题专项治理为抓手,以提高资金使用效益为目标,从严从实从细做好扶贫资金使用管理工作。

既然克里普克论证的合理性有了新的事实证据支持,就有理由进一步深入探究其基本思路。然而,一个显而易见的事实是,相对于“先验性”和“必然性”,克里普克对“分析性”的阐释要单薄很多。除了明确指明这个概念属于语言论(或者语义学)范畴以外,他只是提供了对于该概念的一个“规定”(并且一再说明这只是一种规定):分析陈述是在所有可能世界根据其意义为真的陈述,一个分析真的陈述既是必然的又是先验的。康德对“分析性”所做的,只是关于语句的传统主谓式的意义分析,克里普克虽然引入了“可能世界”这一新工具,但并未借此提出新观点,而只是未加评判地接受了康德的观点。威佛斯(ÅM.Wikforss)甚至论证说,克里普克的策略并不容易被移植到分析性上来,这意味着难以将分析性从其认知束缚中释放出来[7]。

虽然事实上克里普克确实没有对分析性做详尽论证,但是,果真如威佛斯所言,是克里普克的“策略”无法被移植到“分析性”上来吗?首先,我们来考察蒯因(W.V.Quine)的例子。蒯因对分析性曾经做过非常精彩的论证,但遗憾的是克里普克并没有对这种论证给予足够的重视。在“经验论的两个教条”一文当中,蒯因反驳了经验主义者所支持的两个观点:一是在分析的真理、或者说仅依赖于意义而独立于事实的真理,与综合的真理、或者说基于事实的真理之间,存在截然的区分;二是还原论。在反驳第一个观点的时候蒯因举了一个明显的分析陈述作为例子:所有单身汉都是未婚的[8]。我们如何根据“单身汉”而知道“未婚的”呢?是求助于词典吗?或者是来自于实际当中的大量使用吗?蒯因论证说“单身汉”的这种使用是植根于经验的。因此,陈述“所有单身汉都是未婚的”是后验的。按照蒯因的观点:分析性等于先验性[9]。因此,他得出结论说,一个明显的分析陈述“所有单身汉都是未婚的”不是分析的,而是综合的。这就意味着在分析性和综合性之间并没有简单地划出一条截然分界线。

但是,克里普克一再强调分析性属于语义学范畴,而先验性则属于认识论范畴。如果我们将克里普克的这种区分严格贯彻到底的话,显然应该得到:分析性不等于先验性。基于此,则蒯因上述所论证的实际上并不是在分析陈述和综合陈述之间不存在严格的界限,而是某些明显的分析性陈述实际上可以是后验的。也就是说,存在分析的后验陈述,例如“所有单身汉都是未婚的”,这意味着分析性和先验性不是共外延的。显然,以上论证所得结论与韩当柯的结论是相同的,但不同的是,这里沿着克里普克的路线所做的论证保留了康德对分析性的定义,而这个定义更加符合直觉。

接下来,按照克里普克的这种思路,还可以进一步论证,从而得到新的结论。克里普克在论证其严格指示词理论的时候举过如下两个例子[6]48-49:

(i)1970年代的美国总统是1970年代的美国总统。

(ii)理查德·尼克松是理查德·尼克松。

陈述(ii)是必然的,因为按照克里普克的理论,“理查德·尼克松”作为一个专名,是严格指示词,它指示一个特定的对象,如果它在那个对象存在的任何地方都指示那个对象。与此同时,陈述(ii)显然既是先验的又是分析的。然而,陈述(i)不是必然的。按照克里普克的理论,“1970年代的美国总统”并不是严格指示词。也就是说,尽管在现实世界当中“1970年代的美国总统”恰好指称理查德·尼克松这个人,但其他人也有可能是1970年代的美国总统。这意味着,现实世界中1970年代的美国总统可能不是1970年代的美国总统。因此,尽管陈述(i)是先验的,但它却是偶然的,也就是说这又是一个先验偶然真理的例子。沿着克里普克的思路,可以进一步追问:陈述(i)是分析的吗?在陈述(i)当中,“是”字左边是“1970年代的美国总统”,右边也是“1970年代的美国总统”,两者语形上完全相同。因此,在同一语境之下,其意义在逻辑上也是完全相同的,而用“是”字连接两者,刚好断定了这一事实。在任何可能世界当中,情况都是如此。换句话说,尽管“1970年代的美国总统”在其他可能世界当中可能并不指称理查德·尼克松这个人,但在任意可能世界当中,“1970年代的美国总统”的意义不可能不等于“1970年代的美国总统”的意义。因此,陈述(i)在所有可能世界当中根据其意义为真,这正是克里普克自己所认为的分析真理。所以,陈述(i)是分析的。

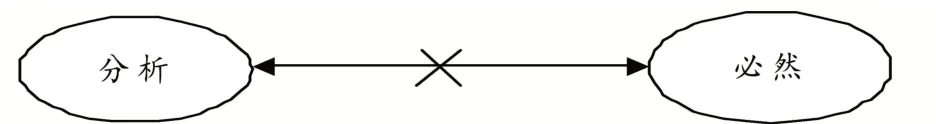

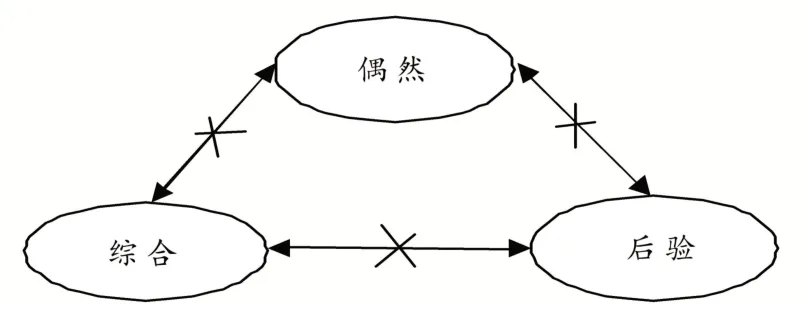

根据以上论证,陈述(i)既是分析的又是偶然的,这意味着存在分析的偶然真理。因此,分析性和必然性也不是共外延的,如图7所示:

图7 分析性与必然性不共外延

根据二分法,综合性和偶然性同样不是共外延的,如图8所示:

图8 综合性与偶然性不共外延

四、逻辑行动主义方法论视域下的彻底区分

克里普克明确提出,“必然性与偶然性”“先验性与后验性”“分析性与综合性”分别属于形而上学、认识论和语义学的范畴。基于可能世界理论以及他自己所提出的严格指示词理论,克里普克着重论证了存在先验偶然真理和后验必然真理。然而遗憾的是,他对分析性没有给出相应的论证。也就是说,克里普克本人并没有将自己所指明的路线贯彻到底。本文沿着克里普克的路线进一步论证了:存在分析的后验真理,比如“所有单身汉都是未婚的”;也存在分析的偶然真理,比如“1970年代的美国总统是1970年代的美国总统”。本文的论证与康德、胡塞尔、克里普克以及韩当柯等人的论证合在一起就彻底打破了图1所示的共外延性格局,如图9所示:

图9 必然性、分析性与先验性不共外延

相应地,图2所示的共外延性也被彻底打破了,如图10所示:

图10 偶然性、综合性与后验性不共外延

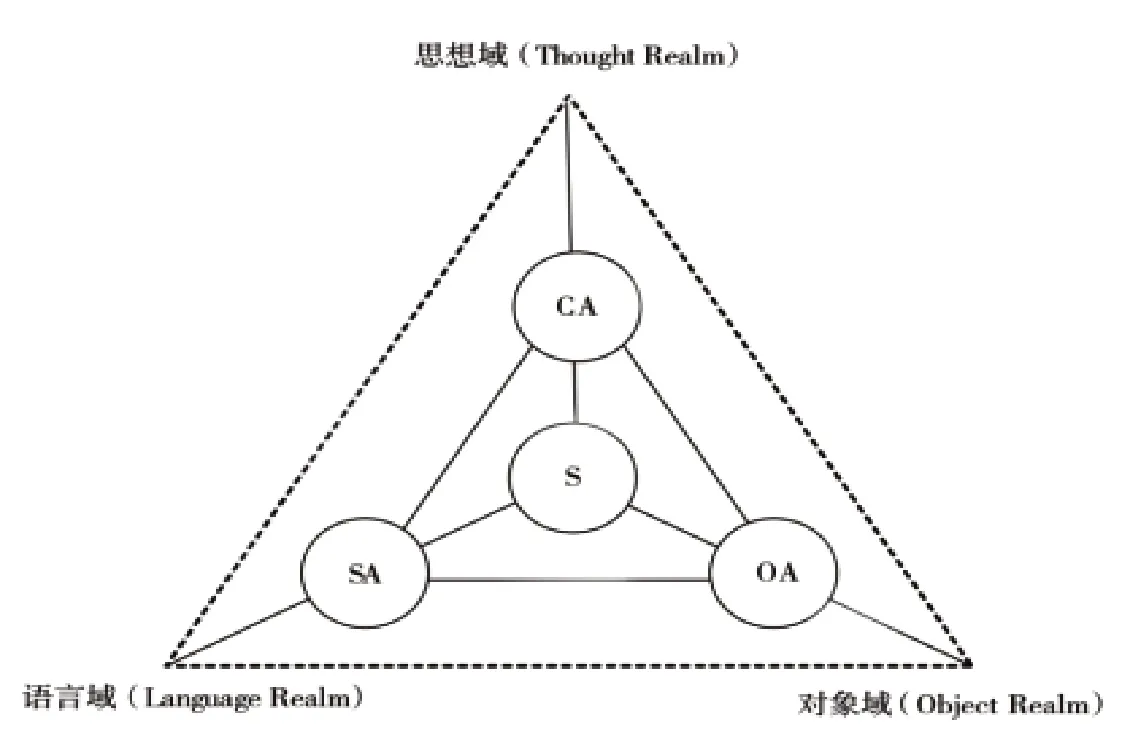

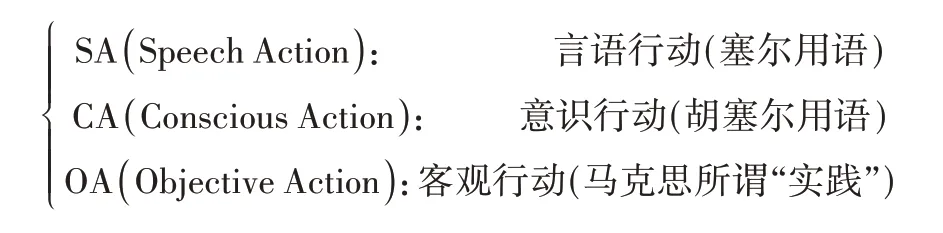

另外,如果彻底区分语义学和认识论,那么蒯因反驳经验论的著名论证所得的结论应该是:有些分析陈述表达后验命题。总而言之,本文所做的工作实际上在于将克里普克所开创的路线贯彻到底,即彻底区分形而上学、认识论和语义学。本文论证所依据的理论基础是“逻辑行动主义方法论”。这种全新的方法论的基本构架[10]如图11所示:

图11 逻辑行动主义方法论

图11由两个三角形嵌套构成。其中,三角形中心圆圈S代表认知与行动主体(subject),既可以是单个主体,也可以是集体行动的共同体。外层三角形的三个角分别代表语言域、思想域和实在域,内层三角形的三个角居于主体与三个“域”之间,所代表的分别是三类行动(如图12所示):

图12 三种行动

整个逻辑行动主义方法论的宗旨在于,试图说明图11的各构成环节之必要性与不可消去性,表明任何“神秘的”哲学问题的解决均需要对三类行动复杂的相互作用机理予以把握,并力图显示这种把握的基本途径。

这里需要特别注意的是,在图11当中,外层三角形的三条边都是虚线,而内层三角形三条边及其他连线都是实线。虚线的意思是没有直接连通路径,而必须以行动为中介。这“三实三虚”所要表达的是,语言域、思想域与实在域之间是没有直接连通路径的,三者的关联必须以行动为中介,也就是必须以内层行动三角形里边的行动为中介。行动三角形这几条线都是实线,意味着有直接的连通路径。而中心的认知与行动主体,都是以行动为中介与这三个“域”相关联。之所以称“行动主义”方法论,并不意在表明什么东西都向行动还原,而是表明我们认知主体只能直接面对三类“行动”,而无法直接面对三个“域”。主体与三个“域”之间的关联,以及三个“域”之间的相互关联,都是间接的,必须以主体行动为中介。三个“域”之间的关联机理以及其他“神秘的哲学问题”,都需要诉诸三类行动及其相互作用加以解释。

图11所示三个“域”的划分实际上是认识论、语言论、行动论意义上的划分。这一点我们从行动主义视角更容易说清楚。从行动主义来看,认识论、本体论都离不开讨论意识行动和言语行动。比如,克里普克论证说必然性与偶然性属于本体论范畴,先验性与后验性属于认识论范畴,分析性与综合性属于语言论范畴。我们定义必然性与偶然性并不需要涉及行动;但是,定义先验性与后验性,就要考虑(譬如)是否能够不借助于经验确定一个命题的真值,这显然就是一种意识行动的描述;同样,定义分析性与综合性,则需要考虑是否能够仅根据语句的意义确定语句的真值,这也是一种言语行动的描述。总而言之,认识论、语言论都离不开“行动”,三个“域”是基于行动论的区分。可见,这里用三个“域”这样的术语,意在强调尽管从认识论、语言论、行动论上需要这样的划分,但从本体论上说,它们都是实在的,都在实在世界之中,换言之,也就是以行动论视角上的标准对实在世界进行的一种区分。不过也要注意,这并不是对实在世界的完全划分,因为中心的那个节点,三类行动也都是实在的,都在实在世界之中。

克里普克通过先验偶然真理和后验必然真理很精彩地论证了本体论和认识论之间的差别,但是却并没有真正厘清认识论与语言论之间的差别。在逻辑行动主义方法论视域下,分析性由于本质地涉及语言的意义而严格地居于图11中的语言域之内,而并不居于思想域之内,当然也不居于对象域之内,并且这三个“域”相互之间并不直接关联。这就是本文所着重论证的分析性和必然性并不共外延的深层次根源所在。