分析探讨儿童乳磨牙龋源性牙髓病和根尖周病的预防治疗措施

焦倩倩

(新疆克拉玛依市人民医院(中医医院),新疆 克拉玛依 834000)

0 引言

龋病也被称之为蛀牙,是一种在细菌感染等多重因素作用下,而导致患者牙体硬组织进行性破坏的疾病,在儿童群体当中发病率较高,如果没有及时治疗,可能会引发牙髓炎、根尖周炎,甚至颌骨炎症等并发症。在患病人群当中大部分的人群都有其饮食习惯不良的特征,比如喜食甜点饮料等含糖较多的食物,或者没有坚持刷牙的习惯,同时抗龋能力较差者,比如唾液分泌较少,牙齿排列不整齐等种种因素都是导致龋病并发的原因[1]。龋病一般分为急性龋、慢性龋和静止龋三类,急性龋多见于儿童,病变组织颜色呈浅黄色,且质地柔软湿润,可采用挖器去除,慢性龋是一般发展进度缓慢,病变组织颜色呈黑褐色,质地较干的病变特征,静止龋是导致原病变发生条件改变,在进行病变之后再次进行矿化,形成了静止龋[2]。有统计数据显示,近些年因为我国居民生活水平的不断改善,受到错误饮食习惯的影响,导致儿童龋病的发生率不断提高,在学龄前儿童中龋病的发生率已经达到70%,其会对儿童的生长发育和生活质量形成严重的影响[3-4]。因为我国基层医疗机构中儿童口腔专科相对较少,导致大多数儿童都是在出现龋病之后才接受治疗,此时会随着病情的持续发展逐渐转变为牙髓炎甚至是根尖周炎,最终引发牙列缺损,形成更加严重的口腔病症问题。具体研究如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2020年4月至2021年5月我院接受治疗的乳磨牙龋源性根尖周病患儿100例进行研究,100例患儿共有患牙151颗。根据龋损累及牙面的差异划分为颌面组与邻面组。颌面组患儿50例,患牙75颗,邻面组患儿50例,患牙76颗。分组结果中例数资料无明显差异(P>0.05)。

诊断依据:牙齿实质性的损伤、缺损,或探到龋动,在诊断时患者洞底比正常牙组织柔软,X线片可以发现病变位置的密度比周围正常组织明显降低。入选标准;被确诊为乳磨牙龋损,X线片显示存在明显的牙槽骨阴影;患儿诊断资料和病历资料完整;年龄3~9岁且父母签署研究参与书。排除标准:排除其他因素导致的根尖周病;患者在治疗过程中不能维持体位,不予以配合;具有凝血功能障碍等疾病。

1.2 方法

统计患儿的临床资料并实行乳牙根管治疗率,所有患儿均在入院之后接受相关检查。

首先进行根管预备阶段,先对根管预备之前进行预管治疗术的术前评估,因为根管系统非常复杂,所以在进行实际手术之前先进行预估,其中可以按采取X线片进行口腔检查,常规开髓并基于手感法结合X光片明确长度,实行根管预。同时对根管进行消毒,具体手术过程:先为患者拍摄X射线照片,确定患者患处的结构并设立相应的手术方案,并对患者的患处进行局部麻醉,采用钻开患者的牙齿去除腐坏的牙质,打开患者牙髓腔取出,坏死的牙髓用根管转扩大根管,采用消毒液如氯酸钠溶液对患者根管内部进行冲洗,或应用3%浓度双氧水和生理盐水实现对根管的交替冲洗;在冲洗完成后,采用VitaPex糊剂根充后实行永久填充患者的根管,保证患者的牙齿长期处于无菌状态,在填补患者牙齿的转动或安装牙冠。针对急性炎症患儿需要先开放引流并在患儿症状缓解后再实行根管治疗,活髓牙或感染仅限于灌水的换牙可采用一次法,其他的可进行根管封药。根管治疗后嘱咐患儿1月后复查。

1.3 观察指标

统计患儿的临床资料并实行乳牙根管治疗率,分析临床治疗效果。

疗效评价标准:复查时症状完全消失、咬合功能恢复正常,X线显示牙槽骨阴影明显缩小则评价为显效;复查时无明显症状,存在轻微咀嚼不适,X线片检查结果显示根分叉区和根尖区牙槽骨存在小范围的阴影则为有效;其他均为无效。

1.4 统计学分析

研究应用SPSS 22.0软件开展数据分析,基于软件功能完成数据的录入与分析对比处理。数据处理过程中针对需要对比的数据基于不同类型进行录入同时采用相应的检验检定方式进行处理,如均数应用T值进行检验处理。对于数据对比的结果应用P值实现对统计学价值的体现,基于0.05为标准数据对比结果低于该数据证明满足统计学意义。

2 结果

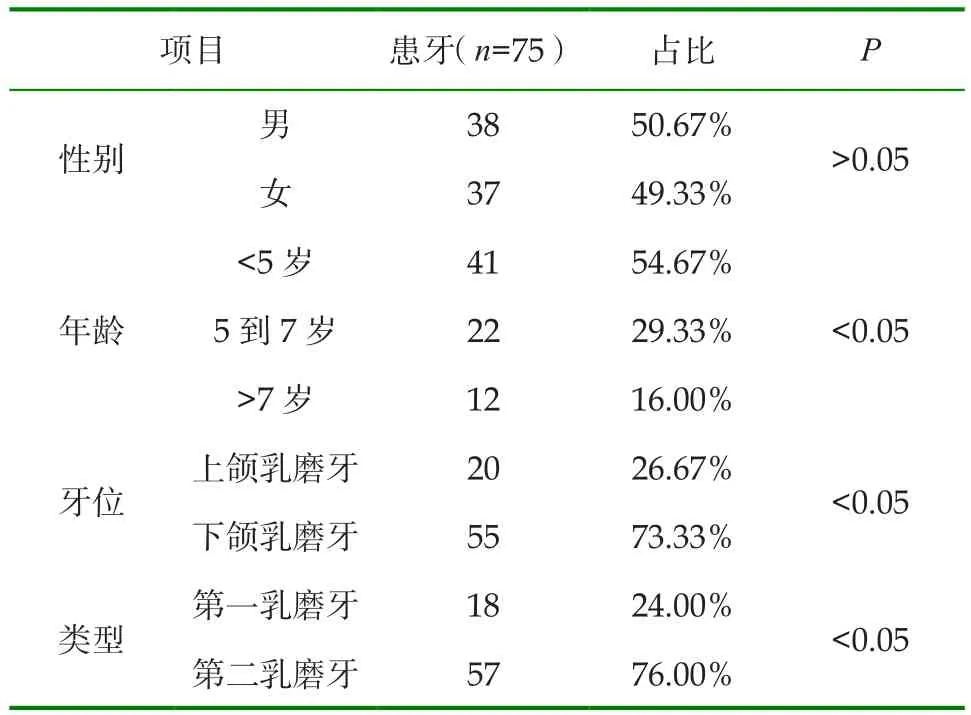

2.1 颌面组患牙情况

根据颌面组患牙情况显示,颌面组患儿年龄<5岁、下颌乳磨牙患牙以及第二乳磨牙患牙的占比较高(P<0.05),详情见表1。

表1 颌面组患牙情况(n,%)

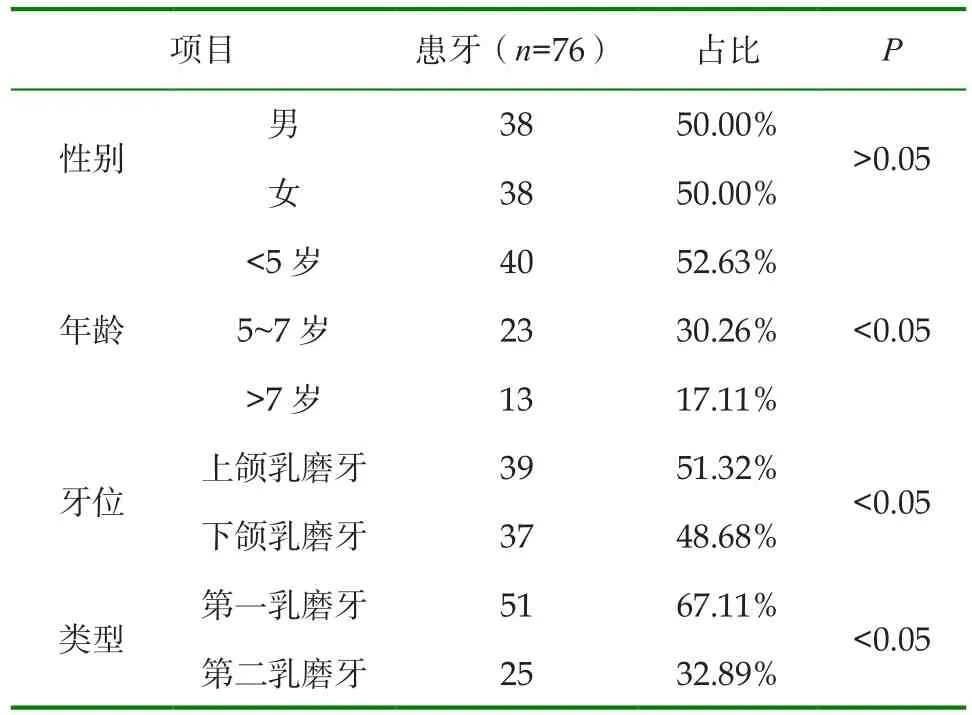

2.2 邻面组患牙情况

邻面组患儿年龄<5岁、第二乳磨牙患牙的占比较高(P<0.05),详情见表2。

表2 邻面组患牙情况(n,%)

2.3 根管治疗效果

两组患儿的临床疗效均在90%以上,疗效无明显差异(P>0.05),详情见表3。

表3 两组根管治疗有效率对比(n,%)

3 总结

乳牙在儿童口腔中内存留的时间比较短,同时也是儿童生长发育的快速阶段,所以临床中如何有效的保护乳牙、延长乳牙使用寿命属于保障儿童消化以及对营养吸收能力的决定性因素,同时也可以更好的引导新生恒牙萌出,从而刺激颌面部的正常发育[5]。患者在初期阶段,牙齿表面有光泽的白斑开始会呈现出黄褐色,一般来说患者无明显的龋动,在中期阶段,若龋病没有得到及时的治疗,患者的牙齿部位会慢慢形成龋动,同时对于外界的冷热酸甜等食物的刺激会比较敏感,在后期阶段一般患者龋洞会比较大,龋损已达到了牙本质深层,这个时候患者的疼痛感明显,对外界的刺激刺激反应更大[6]。如果治疗不及时,可能会引发患者牙髓炎等并发症。患病人群以儿童为主,其中大部分的儿童饮食习惯不良,比如喜食甜点饮料等含糖较多的食物,或者没有坚持刷牙的习惯,同时抗龋能力较差者,比如唾液分泌较少,牙齿排列不整齐等种种因素都是导致龋病并发的原因。近些年随着儿童饮食结构的不断改变,再加上糖摄入量的不断增多,乳牙龋病的疾病发生率不断提高,会直接影响儿童的发育,同时乳牙龋病还会导致牙合面发生异常,此时会形成牙颈部和牙列的间隙扩大引发食物嵌顿从而导致髓腔增大,形成恶性循环导致龋蚀问题不断的加重并且症状转变速度会不断的加快,从而形成对患儿生长发育与生活质量的严重影响[7]。对此,需要采取积极有效的预防和治疗措施,从而确保患儿口腔与牙体健康。

从本研究内容来看,乳磨压龋源性根尖周病的临床发病表现带有明显的低龄化特征,其主要原因在于低龄儿童无法独立且规范的刷牙,同时也无法保障口腔卫生,再加上进食次数较多、糖分摄入较多,父母重视度不足,监管不到位,从而提升了儿童乳磨牙龋源性根尖周病的发生风险[8]。在对乳磨压龋源性根尖周病的相关诊断当中,一般采用视诊(观察牙齿颜色以及有无空洞形成),探诊(对牙齿是否有使动出现并探测其齿洞大小、深度),牙髓活力温度测试(牙齿对冷热酸甜刺激有无疼痛感),口腔X线检查,采用口腔X线检查,能够对患者口腔内不易被视诊探诊发现的齿洞进行其深度以及牙髓腔的检测,同时还可采用光纤为透照的诊断方式[9]。对此,强化0~3岁儿童的口腔卫生宣教,属于预防乳磨牙龋源性根尖周病的重要方式。邻面龋相对于颌面龋而言更加常见,其也是乳牙拔牙的主要原因。临床中建议基层医院适当强化关于牙线的普及,在相邻乳牙萌出期间应用牙线实现对牙间隙的清理,从而降低邻面区的发生风险,同时诱发龋病的主要因子为菌斑,所以儿童应当每天坚持清除菌斑,预防龋病的发生。刷牙属于自我清理菌斑的重要措施,牙线可以实现对牙邻面菌斑的清除控制,有效的口腔健康教育措施与及时有效的口腔健康检查,从而预防龋病的发生,这也是非常重要的预防控制措施。对于口腔专科医师而言,需通过对于儿童乳牙的萌出和口腔健康状况等方面的健康,提供正确的饮食结构、喂养方式、刷牙技巧、牙线使用方式等指导,尽可能降低龋病的发生风险。和颌面龋相比,邻面龋的发病带有隐匿性特征,临床中早期无法及时发现,所以在临床中应当更加注重邻面龋的发生。有研究发现,当前我国部分家长认为儿童乳牙龋病不需要治疗,这显然是错误的观点,乳牙龋病都会受孩子牙髓炎的发生并逐渐发展到牙根,从而引发慢性炎症,对于恒压牙胚的发育会形成严重的影响,从而间接影响恒牙的萌出和排列。在龋病的治疗当中,可针对患者龋损的不同程度,采用不同的治疗方法,对于龋损较轻的患者,可以采用一般治疗的方式,比如通过刷牙、使用牙线、间隙刷、餐后漱口等方式,对患处进行有效的菌斑清除,同时减少糖摄入量,进食后采用清水漱口或刷牙定期进行口腔检查,也可以使用氟化物。若患者龋病程度较重时,可采用药物治疗,同时在口腔科的药物治疗当中,主要包括治疗操作过程的外用药,必要时也会予以口服或含服等药物进行治疗,其中包括了氯化物和氯化铵银[10]。当患者的龋病发展已经造成牙体组织的实质缺损时,这时应采用手术的方式进行治疗,可采用银汞合金填充术或复合树脂直接黏接修复术以及嵌体修复术。整体而言,在临床中虽然乳牙会被替换,但是乳牙龋病对于儿童导致的危害也相当严重,不能忽略,临床中必须做好相应的检查、治疗,从而保障儿童口腔健康。本次研究结果显示,颌面组患儿年龄<5岁、下颌乳磨牙患牙以及第二乳磨牙患牙的占比较高(P<0.05)。邻面组患儿年龄<5岁、第二乳磨牙患牙的占比较高(P<0.05)。两组患儿的临床疗效均在90%以上,疗效无明显差异(P>0.05)。本研究结果证明儿童乳磨牙龋源性根尖周病的临床发病率特征在于低龄化,临床中针对小儿应当积极参与口腔健康普查,针对存在根尖周病的患儿应当积极采取根管治疗,保障患儿的整体预后效果。

综上所述,儿童乳磨牙龋源性根尖周病带有发病年龄低的特征,当患者的龋病发展已经造成牙体组织的实质缺损时,临床中应当积极采取根管治疗,并针对患儿以及家属强化口腔卫生宣教,定期接受复查,能更好的降低乳磨牙龋源性根尖周病疾病的发生率,同时采用根管治疗的治疗效果更好,值得在临床医学中推广使用。