“脱保”后主动投案行为的司法认定

张自柱

广东晟典律师事务所,广东 深圳 518000

一、问题的提出

司法实践中,对于“脱保”后主动投案行为是否属于自动投案继而能否认定成立自首①本文所讨论的“自首”是指一般自首情形,不包括准自首。另外,本文论述是否成立自首仅讨论是否满足“自动投案”这一构成要件,对“如实供述”这一构成要件已经默认满足。存在三种观点:一是否定论,主要认为犯罪嫌疑人不具备构成自动投案的时间条件;二是肯定论,主要着眼于犯罪嫌疑人的再次“主动”投案行为符合自动投案的主动性要件和自首制度设立的初衷;三是二分论,即认为是否能认定自动投案,关键应当审查第一次投案行为的性质。面对司法实践中出现的争议,我国现行立法和相关司法解释也没有对此给出确切答案。因此,在司法实践中出现了同案不同判的尴尬局面,例如,在付某拐卖儿童案中,被告人付某因涉嫌拐卖儿童罪被抓获,后在取保候审期间潜逃至外省打工并失联,后付某经家属电话规劝到公安机关投案。[1]两级法院均对付某取保潜逃后再次主动投案的行为认定为自动投案,并认定付某构成自首。

潘某盗窃案中,被告人潘某因涉嫌盗窃罪被抓获归案,因其需要就医治疗被取保候审。后潘某在取保候审期间脱逃,经公安机关多次传讯未到案,后又向公安机关投案。法院认定潘某的行为不符合自动投案的构成要件,不成立自首。[2]

上述两个案例同出自于最高人民法院主办刊物,但就类案判决结果来看,并未保持裁判结果和说理的一致。为揭开这一尴尬现象的神秘面纱,本文着眼于“脱保”后再主动投案行为的性质认定,对该行为是否构成自动投案继而成立自首提出些许有价值的解决思路。

二、司法实践现状——对再主动投案行为处理结果不一

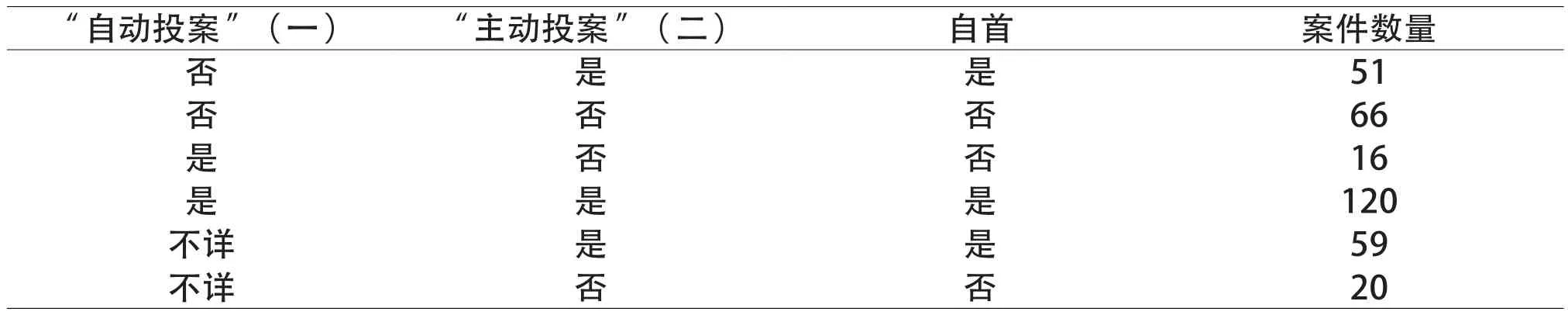

笔者以“脱保潜逃”“取保候审”“自首”为并列关键词在中国裁判文书网上进行类案检索,满足犯罪嫌疑人“脱保潜逃后又主动投案”情形的刑事裁判文书共计332份。②332份刑事裁判文书的数据截至2022年3月19日,即类案检索报告形成之日。通过仔细研读这332份裁判文书内容,对“脱保”后又主动投案情形认定为“自动投案”,继而认定成立自首的,共计有230份。具体情况如下表1:

表1 332份类案裁判审理情况表① 表格中的“自动投案(一)”表示犯罪嫌疑人第一次归案已被认定满足自首的“自动投案”这一构成要件。“自动投案(一)”项下的“是”和“否”表示是否构成“自动投案”。表格中的“主动投案(二)”系第二次投案行为的状态描述,是否满足构成自首的“自动投案”构成要件需要司法人员进行进一步分析认定。

由表1数据可知,司法实践中存在以下倾向:第一,“脱保”后主动投案行为是否可以认定为自动投案很大程度上受到第一次归案行为性质的影响;第二,司法实践中更倾向于将第二次“主动投案”行为认定构成“自动投案”,继而认定成立自首。

另外,这332份裁判文书的说理部分内容显示,否定成立自首的理由主要有:“犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施”“脱保行为应给予否定评价”“认定自首会造成刑罚裁量不公”等。而肯定自首成立的理由则大致相反,如“再投案行为符合主动性要件,符合自首制度设置的初衷”“取保期间的法定义务与自首之间无必然关联”等。

以上引申出的核心问题是:第一,是否被采取过刑事强制措施情形就无法认定为自动投案?第二,违反取保候审期间的法定义务是否阻却自动投案的成立?第三,将脱逃后再主动投案行为认定为自动投案是否会造成刑罚不公?本文站在二分论观点的角度,将以这三个问题为核心,就这些论题展开详细论述。

三、“自动投案”的本质特征分析

最高人民法院、最高人民检察院自1997年《刑法》施行以来,已发布了三部与自首有关的司法解释和意见,分别为1998年最高法《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《1998年解释》)、2009年最高法、最高检《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》(以下简称《2009年意见》)、2010年最高法《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》(以下简称《2010年意见》)。由于相关解释或者意见中对自动投案的类型化规定无法囊括复杂的社会现实,因此,在对自动投案的认定上,就必须依赖对《1998年解释》第一条中自动投案含义的规定的解读。问题在于,第一,被取保候审时是处于两次投案行为之间,对这种强制状态的认定是以哪次投案时确定?第二,两次归案方式的性质认定是否存在判断依据上的差异?第三,“脱保”后再投案情形下同样可能存在两次主动性的判断,又是以哪一次投案时为准?对上述问题视而不见就难以真正理解了自动投案的本质。

(一)自动投案的时间性判断

否定论者主要是以《1998年解释》第一条的规定为依据,认为“脱保”后再主动投案行为已经远超过构成自动投案的时间节点。肯定论者则跳出了对“尚未受到讯问、未被采取强制措施”这一条件的审查,以再“主动”归案的时间点为判断起点。然则两种观点均存在值得商榷之处,理由如下:

忽视了对“脱保”后主动投案行为的性质认定实际需要二次判断。肯定论者实则是架空“尚未受到讯问、未被采取强制措施”这一条件在自动投案认定中的适用,这与客观事实可能造成冲突。②当犯罪嫌疑人系被动到案后又出现了多次脱逃再主动投案情形,那么只要犯罪嫌疑人最后一次是主动归案,都能被认定为自动投案,则“尚未受到讯问、未被采取强制措施”这一条件形同虚设。否定论者则实际上是用判断第一次投案行为的性质去直接套用判断第二次投案行为的性质。倘若认为这种逻辑判断是毫无问题的,那么不论犯罪嫌疑人是如何归案的,是否被采取了刑事强制措施,在“脱保”后再次主动投案的情况,必然不可能有成立自首的余地。可见,取保候审的法定义务在决定犯罪嫌疑人是否构成自首上竟然起到了决定性作用。这样的结论显然不符合《刑法》规定。

“脱保”行为是否可以阻却对第一次归案行为性质的认可?张明楷教授认为“犯罪人先投案交代罪行,后又潜逃的,不能认定为自首。但潜逃后又投案并不再潜逃的,仍应当认定为自动投案”。[3]有检察官在分析类案时指出“判断王某的归案是否为自动投案,应当是对王某的两次归案从整体上进行认定,并主要以第一次归案的性质认定”。[4]换言之,一方面,“脱保”行为并不是改变第一次投案行为性质的理由或条件;另一方面,再次主动投案行为是否可以被认定为自动投案行为,不能只看到某一次归案的行为过程。

因此,对“尚未受到讯问、未被采取强制措施”应当作以下理解:第一,存在被采取强制措施的情形不意味失去了认定自动投案的可能;第二,是否符合“尚未受到讯问、未被采取强制措施”条件,应当对犯罪嫌疑人归案的整体情况进行审查,不能单独以某个阶段的归案状态为判断视角。

(二)自动投案的主动性判断

否定论者认为“脱保”行为反映了犯罪嫌疑人毫无悔过之心,其已经用“脱保”这一不法行为推翻了第一次归案行为的主动性。然而,这样的说法并不具有合理性。第一,是否真诚悔过只是犯罪嫌疑人主动投案的动机之一,而犯罪嫌疑人主动投案的动机如何,并不是考察犯罪嫌疑人是否具备主动性的条件。[5]第二,如果认为“脱保”行为能阻却第一次归案行为的主动性,那么为什么再次主动归案的行为就无法成就这一主动性呢?为何仅考虑“脱保”行为下行为人的内心倾向,而不同等看待行为人再次主动归案的内心倾向呢?周光权教授认为“如果犯罪嫌疑人逃跑后再次自动投案,又自愿受司法机关控制的,理应视为自动投案。只要其如实供述自己的罪行,应认定为自首”。[6]可见,对于存在两次归案的情形,“一刀切”的做法并不妥当。

肯定论者则是以第二次主动归案的时间点为判断起点,这恰恰是过分看重了第二次“主动”在整个案件进程中的作用,忽视了自动投案的主动性要件与时间要件需要同时配合才能发挥效用。另外,肯定论者还存在逻辑上的一个误区——就同一罪名而言,应当是在犯罪嫌疑人第一次归案时就判断其是否存在自动投案的可能。如果第一次投案行为属于被动归案,那么其行为不构成自动投案的理由就在于犯罪嫌疑人的行为从一开始就不满足自动投案的相关规定,并不是因为“脱保”行为。

因此,对于自动投案“主动性”应当做如下理解:第一,再次主动投案的“主动性”应当以第一次归案方式的性质为准;第二,犯罪嫌疑人基于何种理由归案不影响对其主动性的认定。

四、影响认定自动投案的其他因素

(一)“犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的,不能认定为自首”的理解与适用

本条被规定在《1998年解释》第一条中,也正因存在此规定,否定论者认为该规定从实质上否定了犯罪嫌疑人在第一阶段①“第一阶段”是指犯罪嫌疑人第一次自动投案后到被决定取保候审期间这一阶段。存在自首行为,更无谓再评价后续的再主动投案行为。因此,如何理解该规定的适用就成为重点。

从该规定的字面表述来看,其规制范围仅是“自动投案后又逃跑的”,而非包括“自动投案后逃跑再主动归案的”。因此,本规定的法律后果“不能认定为自首”并不当然包括“脱保”后再主动投案这一存在两次归案行为的情形。

否定论的观点实则是将犯罪嫌疑人的“脱保”行为作为认定自首成立的关键。按照否定论者的观点对本规定的适用过程进行还原,即“自动投案→脱保潜逃(‘逃跑’)→不成立自首→再主动投案→不成立自首”。可见,否定论者根本没有考虑“脱保”后再主动投案这一行为本身,对再主动投案行为的评价完全是直接生搬硬套第一阶段的所谓结论,忽视了两次主动归案情形下的案件的特殊性。

由上可知,“犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的,不能认定为自首”并非否定“脱保”后再主动投案行为构成自动投案继而成立自首的当然法律依据。

(二)自动投案与取保候审期间法定义务的关系

否定论者认为对“脱保”行为应当做出否定性评价,继而否认存在构成自首的可能。如:“在取保候审期间违反法定义务,脱离司法机关控制的行为应当予以否定性评价,否则容易导致‘在传讯的时候及时到案’这一被取保候审人至关重要的法定义务形同虚设,无法保证刑事诉讼相关活动的顺利进行。”[7]因此,对脱逃行为究竟如何评价、取保候审期间的法定义务与自动投案之间是否存在因果关联等相关问题需要做出回应。

《刑事诉讼法》第七十一条已然就被取保候审人违反义务的法定后果做出了相关规定。倘若违反取保期间的法定义务应当承受的法律后果不能为犯罪嫌疑人所认同或所威慑,那么就应当从制度源头的设计上重新考虑。虽然在刑法评价上可以对“脱保”行为加以否定性评价,但这种否定性评价针对的行为对象也仅限于“脱保”行为,至于再主动归案行为如何认定则应当根据具体情况进行具体分析。

取保候审期间的法定义务并不是成立自首的构成要件内容。可能有观点会对此产生质疑,即认为虽然取保候审期间的法定义务不属于自首的构成要件,但可能属于影响自动投案成立的因素之一。既如此,那么从突破自动投案的角度出发,存在不构成自动投案继而不构成自首的可能。前已述及,自动投案应当紧扣其时间要件和主动性要件,违反取保期间的法定义务并不是否定构成自动投案的必要条件。

(三)刑罚裁量的公正性与社会示范效应

否定论者认为,如果在取保候审期间逃跑后再进行所谓的“投案”行为都能够被认定构成自首,那么就等同于犯罪嫌疑人因其不法行为获得了法律上的额外利益,这对同样被取保候审、遵守相关法律规定没有逃跑的犯罪嫌疑人而言,显然是不公平的。①参见广东省高级人民法院(2020)粤刑终698号刑事裁定书。同时,可能会变相鼓励已被取保候审的犯罪嫌疑人“脱保”,形成不良示范效应。

然则从《刑法》第六十七条、《2009年意见》第一点和《2010年意见》第八点的规定中不难看出,第一,认定自首并不必然带来从轻、减轻甚至免除处罚的法律效果。实践当中,仍有不少案例在认定自首的同时对从宽幅度进行从严把握,甚至直接不给予从轻、减轻处罚。②参见广东省深圳市福田区人民法院(2015)深福法刑初字第1662号刑事判决书;广东省高级人民法院(2020)粤刑终303号刑事判决书;浙江省永嘉县人民法院(2018)浙0324刑初47号刑事判决书。第二,对于有“脱保”行为的犯罪嫌疑人而言,其必然受到违反取保期间义务规定的处罚。相比遵守相关法律规定没有逃跑的犯罪嫌疑人而言,不仅在就取保义务违反的处罚上存在区别,在量刑上法官的处理方式也有所区别。因此,不必过多担心认定自首会造成刑罚裁量不公问题。

(四)再投案与是否节约司法资源的关系

有观点认为,犯罪嫌疑人的“脱保”行为使得侦查、审判程序被迫中断,已然造成司法资源的浪费,明显与自首制度的价值导向相违背。针对这一观点的疑问,可从以下几点进行回应:

第一,关于自首的本质,有应当体现犯罪嫌疑人悔过自新[8]和节约司法资源效果之争。[9]不论何种观点,不难看出,自首制度其实就是国家和犯罪嫌疑人在彼此的成本与收益之间进行的一场拉锯和博弈之战。这种互相妥协的背后所带来的其实是一种利益互换。[10]因此,单纯地以未节约司法资源为由否认自首成立的可能性,实则是误解了自首制度的本质。

第二,自首实则是犯罪嫌疑人主动将自己完全交付于国家审判的行为,显然已经与人趋利避害的本能相违背。因此,国家在设置自首制度时并不会对犯罪嫌疑人作出极为苛刻的条件限制。如《1998年解释》中规定“犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的,不能认定为自首,但在一审判决前又能如实供述的,应当认定为自首”。可见,一方面国家和犯罪嫌疑人在博弈的过程中,犯罪嫌疑人可能会出现行为和内心上的反复与不一,而国家则对此表示了宽容与允许;另一方面也可以看出国家在终止谈判上具有优势地位。也正因如此,自首并不是“应当”从轻、减轻处罚。

五、结语

鉴于上述分析,笔者认为二分论的观点在处理“脱保”后主动投案行为的性质认定上具有相当的合理性。在判断依据上,严格把握自首的两大构成要件——自动投案和如实供述。在判断方法上建议遵循以下规则:第一,犯罪嫌疑人在被取保候审之前系主动投案、如实供述罪行,具备自首情节,在取保候审期间“脱保”,且能够再次主动到案的,应当认定为自动投案,满足如实供述要件的,应当认定为自首;第二,犯罪嫌疑人在被取保候审之前系被动到案、如实供述罪行的,在取保候审期间脱逃,后主动归案,则不宜认定为自动投案,不能认定为自首。