夫妻疾病沟通问题和疾病接受度在乳腺癌术后患者自我感受负担和疏离感中的链式中介作用

刘贺,郑蔚,苏闪闪,王丹丹,刘梦丽,瞿小凤

(郑州大学第二附属医院 护理部,河南 郑州 450014)

乳腺癌是威胁女性健康最常见的癌症[1]。手术是其首选治疗方法,但是由于术后身体形象改变、躯体不适等原因,患者疏离感水平和疏离的发生率均较高[2-3]。疏离感是个体在社会活动中产生的一种自动疏远、孤独的情绪,会导致乳腺癌患者疾病复发及进展的风险增加,严重影响其生活质量[4]。自我感受负担是个体由于自身疾病和照顾需求而产生给他人造成负担的忧虑,根据社会交换理论,患者需要来自他人的照顾来满足需求,而其自身却缺少可供交换的资源,会导致社会疏离[5],基于此,本研究假设自我感受负担能正向预测疏离感。但其内在的影响机制还需要深入探讨,可能存在多种发挥作用的变量。根据公平理论[6],患者认为自己接受到的照顾利益较多而贡献较少,会导致其自我感受失衡,产生内疚感,从而隐藏自己的需要,选择避免沟通等消极沟通行为,患者缺乏与照顾者尤其是配偶照顾者的互动,其照顾需求无法满足,会导致其产生无助感从而加重其疏离感[7]。因此本研究假设夫妻疾病沟通问题在自我感受负担和疏离感中起单独中介作用。根据症状体验模型,患者的自我感知会影响其对疾病的接受能力,而良好的疾病接受度可以帮助患者增强社交勇气和信心,缓解疏离感[8-9],而积极有效的沟通可以提高患者的疾病接受度及应对能力[10],由此可见,伴随着自我感受负担的减轻,患者的夫妻疾病沟通问题和疾病接受度会随之改善,疏离感也会随之减轻。基于此,本研究假设夫妻疾病沟通问题和疾病接受度在自我感受负担和疏离感中起链式中介作用。由此,本研究拟构建链式中介模型(见图1),以期揭示自我感受负担对疏离感的内在影响机制,同时为后续改善乳腺癌术后患者疏离感提供依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 便利选取2021年6月至2022年2月于郑州市3所三级甲等医院乳腺外科、普外科治疗的乳腺癌术后患者为调查对象(伦理审批号:2022138)。纳入标准:经病理学诊断为乳腺癌;已进行手术治疗;年龄≥18岁;已婚;意识清楚、无视听和沟通障碍;知晓自身病情;知情同意。排除标准:病情不稳定;合并其他严重疾病。依据样本量至少为影响因素的5~10倍[11],本研究共9个影响因素,考虑到20%的无效率,所需样本量至少为9×(5~10)/(1-20%)=56~112。

1.2 调查工具 (1)一般资料调查表。由研究者自行设计,包括年龄、婚龄、家庭人均月收入、手术方式、术后时间和TNM分期。(2)自我感受负担量表(self-perceived burden scale,SPBS)。用于测量癌症患者的自我感受负担水平。本研究采用张庆娜等[12]于2013年修订的版本。该量表共8个条目,采用Likert 5级(1~5分)评分,总分8~40分,得分越高表示患者自我感受负担越重。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.807。(3)夫妻癌症相关沟通问题量表(cancer-related communication problems within couples scale,CRCP)。用于评估癌症患者及其配偶疾病沟通相关的问题。该量表由Kornblith等[13]于2006年研制,我国学者Li等[14]于2016年将其引入。量表共15个条目,包含情绪支持、治疗特定问题、自我保护和保护性缓冲4个维度。各条目采用Likert 3级(0~2分)评分,总分0~30分,分数越高说明夫妻疾病沟通问题越严重。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.714。(4)疾病接受度量表(Chinese version of acceptance of illness scale,AIS-CHI)。用于测量患者对疾病的接受程度。本研究采用赵雯雯[15]于2018年汉化的量表。该量表共8个条目,采用Likert 5级(1~5分)评分,总分8~40分,得分越高代表个体对疾病的接受度越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.840。(5)一般疏离感量表表(generalized social of alienation scale,GSAS)。用于测量患者的疏离感水平。本研究采用杨宜音等[16]于1997年汉化的量表。量表共15个条目,包括自我疏离、他人疏离、无意义与怀疑感4个维度。各条目采用Likert 4级(1~4分)评分,总分15~60分,分数越高表明疏离感水平越高。在本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.859。

1.3 资料收集方法 取得科室护士长同意后,严格按照纳排标准选择调查对象,并以不记名的方式采用纸质问卷进行调查。在发放问卷前向调查对象解释研究的目的和内容,取得知情同意。问卷当场发放并收回后,由调查人员检查有无漏填,并对漏填项及时进行补充。无法自行填写问卷的患者进行口述,由调查者代为填写。共发放调查问卷260份,回收有效问卷248份,有效回收率为95.4%。

2 结果

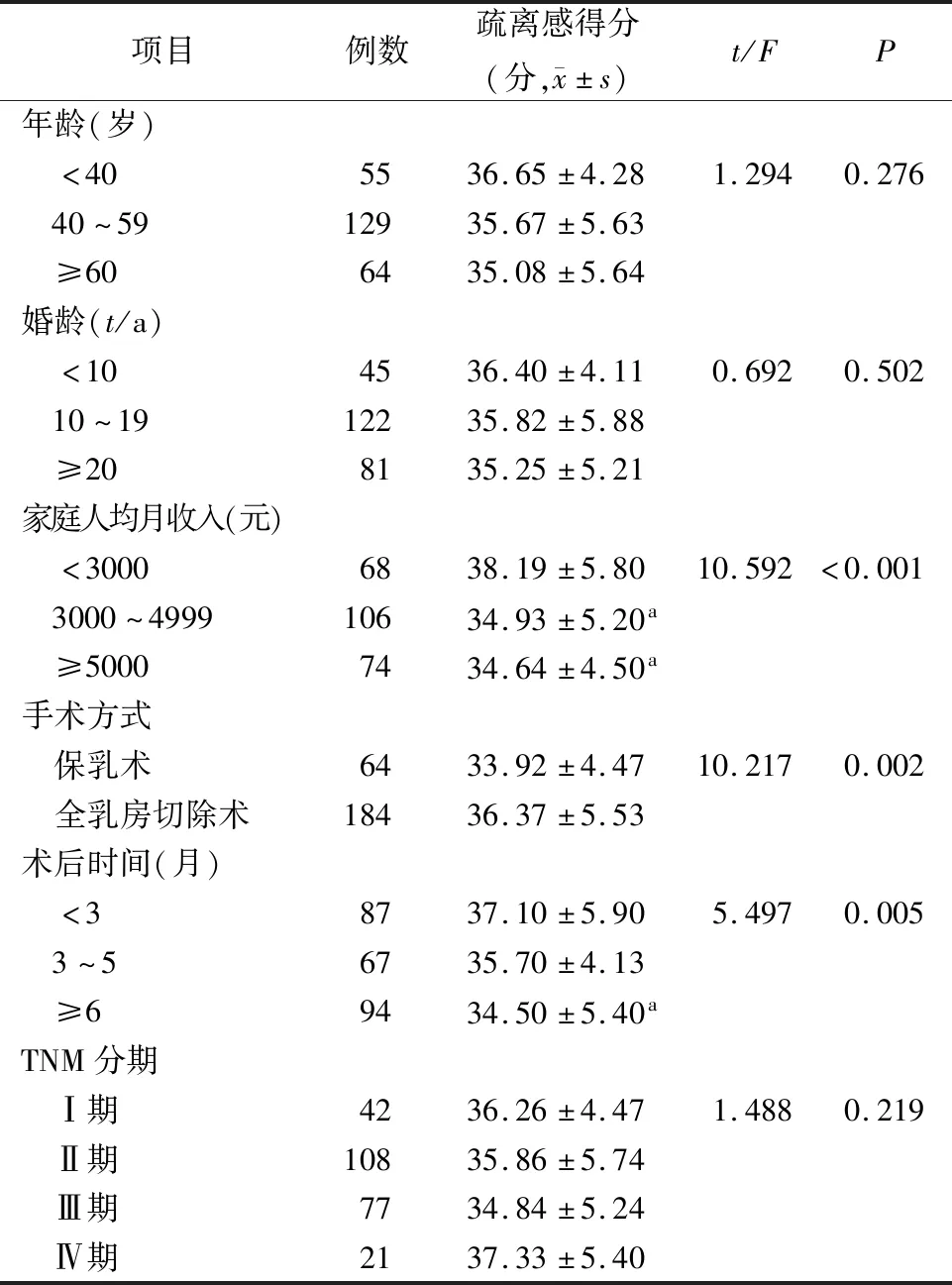

2.1 乳腺癌术后患者一般资料及疏离感的单因素分析结果 将乳腺癌术后患者按照年龄、婚龄等一般资料分组,比较其疏离感得分情况,结果显示,不同家庭人均月收入、手术方式和术后时间患者的得分差异有统计学意义(均P<0.05),见表1。

2.2 自我感受负担、夫妻疾病沟通问题、疾病接受度和疏离感的得分与相关性分析 结果显示,乳腺癌术后患者自我感受负担与夫妻疾病沟通问题、疏离感呈正相关,与疾病接受度呈负相关(P<0.01);夫妻疾病沟通问题与疾病接受度呈负相关,与疏离感呈正相关(P<0.01);疾病接受度与疏离感呈负相关(P<0.01)。见表2。

表1 患者一般资料比较(N=248)

表2 自我感受负担、夫妻疾病沟通问题、疾病接受度和疏离感的相关性分析(n=248,r)

2.3 夫妻疾病沟通问题和疾病接受度的链式中介作用 以疏离感为因变量,夫妻疾病沟通问题和疾病接受度为中介变量,自我感受负担为自变量,建立链式中介模型,见图2。模型χ2/df=1.319,GFI=0.968,NFI=0.947,TLI=0.980,CFI=0.986,RMSEA=0.036,拟合良好。结果显示,直接效应显著,链式中介效应显著,夫妻疾病沟通问题和疾病接受度的单独中介效应均不显著,因此,本研究假设部分成立。中介效应结果见表3。

3 讨论

3.1 乳腺癌术后患者疏离感水平有待缓解 本研究中,患者疏离感得分为(35.74±5.37)分,高于苏闪闪等[2]对康复期老年乳腺癌患者的调查结果。老年乳腺癌患者在治疗后进入康复期,而术后住院患者因为现存的健康问题,会面临一系列生理、心理问题,容易导致疲乏、睡眠质量不高、且日常活动受限,因此患者无力维持住院前的社会交往。另外,由于治疗原因以及环境需求,其社交活动减少,社交圈发生改变,社会参与度以及社会交往能力等往往处于弱势,大多数患者会感到无力而表现得不自信且孤独,从而使其产生脱离人群的感觉,尤其是接受放化疗的患者,脱发、皮肤损伤等问题更容易使患者感觉到被歧视,从而增加其疏离感。护理人员应该为患者提供舒适的治疗环境,缓解其疲乏,并鼓励其家人朋友多陪伴患者,使患者感受到爱与归属,帮助患者重新融入社会,从而缓解疏离感。

表3 夫妻疾病沟通问题和疾病接受度的链式中介效应

3.2 自我感受负担可以正向预测疏离感 本研究中,共有74.19%的患者手术方式为全乳房切除术。乳房在夫妻性生活中发挥着重要作用[17],患者会认为是自己的身体完整性受损导致夫妻双方性体验改变,造成心理负担,从而与配偶逐渐疏远,加重其孤独感并造成自我隔离。另外,本研究中大部分患者为中青年,除了身体形象的改变,作为家庭的主要支柱之一,其家庭角色也会发生变化,患者无法正常陪伴子女和照顾父母,且家务管理功能和经济功能均会减弱,甚至需要家人、朋友的照顾和帮助,从而导致其认为自己是负担。为了减轻身边照顾者的负担,患者选择减少与他人的互动并将自己封闭起来,不愿联系家人朋友、不和他人讨论疾病、社交活动减少,从而导致其产生疏离感[7]。提示护理人员应该鼓励配偶多陪伴患者,转变患者的错误认知,并联合家庭成员给予患者自身价值的肯定,增强患者自信心,从而缓解其疏离感。

3.3 夫妻疾病沟通问题和疾病接受度的链式中介效应 本研究中,夫妻疾病沟通问题和疾病接受度的单独中介作用不显著,但其链式中介效应显著。在治疗期间,配偶承担着大部分的照顾任务,是患者生活中主要的照顾者和疾病的主要沟通者。患者可能会产生因为自身疾病而影响照顾者身体健康并给其增添诸多麻烦的担忧,从而产生内疚的心理,造成自我感受负担。因此,为了减轻照顾负担,患者会选择回避沟通疾病有关信息,掩藏内心的担忧与害怕,从而导致配偶不能及时理解患者治疗的感受,并产生夫妻疾病沟通相关问题。然而,配偶照顾者是患者的主要倾听者,严重的沟通问题使患者缺少沟通疾病有关想法与感受的机会,患者内心的焦虑以及对疾病的不适应无从表露和发泄,会加重患者的心理压力和夫妻矛盾,导致其难以接受和应对疾病。根据Manne等[18]提出的的夫妻应对癌症的亲密关系模型,消极沟通行为不仅会损害夫妻亲密关系,且不利于患者应对疾病。患者难以适应疾病带来的限制,同时可能会担心因为自己的疾病而使周围的人不舒服,更加难以接受疾病,从而产生自卑心理,尽量回避与他人的交往,导致其产生疏离感。而良好的疾病应对能力可以帮助患者提高其对疾病的接受度,并增加疾病应对能力,增强社交勇气和信心,从而帮助其更好地回归社会,融入正常生活。护理人员应告知患者沟通的必要性以及沟通技巧,鼓励患者与配偶积极沟通,充分发挥夫妻疾病沟通起到的关键作用。另外,护理人员也可引导患者客观看待疾病,帮助其感受亲属对自己的支持与爱,从而克服疾病带来的身心不适,改善其疏离感。

4 小结

本研究探究了248名乳腺癌术后患者的自我感受负担、夫妻疾病沟通问题、疾病接受度以及疏离感的关系,通过路径分析发现自我感受负担不仅可以直接影响患者疏离感,同时还可以通过夫妻疾病沟通问题和疾病接受度的链式中介作用影响其疏离感,提示医护人员在改善患者自我感受负担的同时,可从其夫妻疾病沟通和疾病接受度入手,重视夫妻疾病沟通相关问题,提高其疾病接受度,从而缓解其疏离感。本研究采用便利抽样,可能会导致样本具有聚集性,今后的研究可进一步扩大调查范围,以获取更加全面的结果。