慎刑思想在我国死刑制度中的传承研究

王光明,武景磊

(烟台大学 法学院,山东 烟台 264005)

作为我国传统优秀法律文化中的极具代表性的刑罚思想之一,慎刑思想不仅拥有悠久的历史,而且具有丰富的内涵,并在我国的死刑制度中得以集中地贯彻和体现,考察慎刑思想在我国死刑制度中的传承发展,不仅能够丰富我国当代死刑制度的内在思想理论基础,而且对我国未来死刑制度的发展完善具有重要的指导意义。

一、慎刑思想的历史考察

慎刑思想最早可追溯至西周的“明德慎罚”思想,是周公等人在系统总结夏商一千多年的统治经验之后,通过对夏、商立法主流思想“天罚”“神判”的反思之基础上提出的。他们认为仅仅依靠严酷的刑罚来维护统治是不能长久的,要通过敬天保民、彰明德教和慎用刑罚的治理模式来治理国家,这样国家才能长治久安,遂提出了“明德慎罚”的思想。(1)“明德慎罚”即彰明德教,慎用刑罚。也就是说,西周统治者认为治理国家、立法、司法的指导思想和行动准则是首先实行怀柔政策,以德化教育人民、感化人民,在配合德教的同时,对于不听德教而触犯刑律者要慎重地使用刑罚。参见冯卓慧:《中国古代慎刑思想研究——兼与20世纪西方慎刑思想比较》,《法律科学(西北政法学院学报)》2006年第2期。《尚书·康诰》载:“乃有大罪,非终,乃惟眚灾,适尔,既道极厥辜,时乃不可杀。”意即,对于造成可能构成死罪结果的行为,只要不是故意,就可以慎刑减轻处罚。

到春秋战国时期,儒家发展了西周的慎刑思想。在刑罚运用的原则方面,孔子有自己的独特见解。他在《论语·子路》中说道:“礼乐不兴,则刑罚不中。刑罚不中,则民无所措手足。”他认为,恢复周礼、施行教化是治国的根本措施,只有在教化的基础上才能处以刑罚,礼乐教化是判处刑罚的底线,即“不教而杀谓之虐”,他反对刑罚的滥用。孟子把孔子的“德治”思想发展成为“仁政”学说。其中“省刑罚”与“罪人不孥”就是其提出的基本主张。(2)所谓“省刑罚”就是反对严刑酷罚和滥杀无辜;“罪人不孥”就是只惩罚有罪的人,不能株连无辜。参见包雯主编:《慎刑论》,北京:中国检察出版社,2009年,第39页。在司法实践中,他强调用仁心去实现“省刑罚”,同时也反对繁法苛刑,尤其在死刑适用的问题上,他主张要慎之又慎。(3)邓红蕾:《“慎刑”与“重德”缘何能达成共识——以中国法律思想史为例》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2011年第5期。其有名言:“左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之;见可杀焉,然后杀之。故曰:国人杀之也。如此,然后可以为民父母。”(4)杨伯峻:《孟子译注》,北京:中华书局,1984年,第41页。其意思是指:认定一个人是否该处以死刑,君王一定要三思而后行,即便身边的大臣或者众多官吏都主张该杀,也不能轻易听信。只有在广大人民群众都认为应该杀,并且经过调查取证,获得确凿的证据,证明他确实犯有死罪,才可以杀他。由于死刑的判处是听从民意的结果,所以裁判结果民众自然会信服。

董仲舒的儒家思想吸收了阴阳五行学说,对儒家慎刑思想进行改造。他在《春秋繁露》里有言:“是故,天数右阳而左阴;务德而不务刑;刑之不可任以成治也,犹阴之不可任以成岁也。为政而任刑,谓之逆天,非王道也。”(5)董仲舒:《春秋繁露》,上海:上海古籍出版社,1989年,第67页。从中我们可以看出董仲舒的主张中亦蕴含着“王者承天意以从事”“天人合一”“任德教而不任刑”“大德而小刑”的思想,这都是“德主刑辅”思想的有力体现,是对孔子慎刑思想的进一步发展。国家大政方针的变化势必会引起社会实践的变化,那么在“德主刑辅”理念的推动下,也势必要求缩小刑罚的适用范围和降低刑罚适用的频次,这些无不体现着“慎刑”思想。通过慎刑思想与律令的融合,慎刑思想到唐代达到了一个新的高度。在礼法中体现了“一准乎礼”,在司法中达到了“用刑持平”得“古今之平”。《唐律疏议》明确提出:德礼是行政教化的根本,刑罚是行政教化的表现,德礼和刑罚对行政教化都不可缺少。(6)《唐律疏议》中有文:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成也。”参见长孙无忌:《唐律疏议》,北京:中华书局,1985年,第12页。还有,李世民提出了“以宽仁治天下,而于刑法尤慎。”参见《新唐书》卷五六《刑法》,北京:中华书局,1975年,第1412页。此外,唐《考课令》中规定了考核官吏的“四善二十七最法”,其中“推鞠得情,处断平允”,为“法官之最”。参见李林甫等:《唐六典》,北京:中华书局,1992年,第42页。所谓“处断平允”,是对法官的第一要求,即要求司法官在法律适用中,应严格秉承公平、公正、刑罚得中、罚当其罪的折狱刑相应观念,实际上也就是主张罪刑法定。从以上内容我们可以看出,唐朝之所以会出现“贞观之治”的盛唐局面,某种意义上,与唐代的“慎刑”理念有着不可磨灭的联系。这也从一个侧面说明,社会要想稳定和繁荣,制定宽缓的刑罚政策和弘扬道德礼仪是必不可少的。

通过对慎刑思想历史源流的简要梳理与分析,可以发现我国古代慎刑思想源远流长,内容十分丰富,蕴藏着深刻的刑罚理念,主要体现在两个方面。

一方面,从宏观角度来贯彻慎刑思想,即由德礼教化与刑罚在治国理政中地位的确立来体现慎刑。具体而言,用突出依靠德化礼仪教育节制减少刑罚的方式来治理国家。如西周的“明德慎刑”、儒家法律思想中的“兴礼乐以中刑罚”、汉代的“德主刑辅”,都是在讨论“德”和“刑”二者谁应居于治国理政的主导地位。

另一方面,从微观角度来贯彻“慎刑”思想,这主要表现在通过刑罚制度具体设计来限制刑罚发动。比如西周的矜老恤幼、(7)《周礼·秋官》规定:“一赦曰幼弱,二赦曰老耄。”参见朱勇主编:《中国法制史(第三版)》,北京:法律出版社,2016年,第22页。刑罚世轻世重,(8)《吕刑》有文:“轻重诸罚有权。刑罚世轻世重,惟齐非齐,有伦有要。”参见冯卓慧:《中国古代慎刑思想研究——兼与20世纪西方慎刑思想比较》,《法律科学(西北政法学院学报)》2006年第2期。儒家法律思想中的“罪刑相称”,汉代路温舒对刑讯逼供的反对(9)“《书》曰:‘与其杀不辜,宁失不经。’今治狱吏则不然,上下相驱,以刻为明。……故俗语曰:‘画地为狱,议不入;刻木为吏,期不对?’此皆疾吏之风,悲痛之辞也!”参见《汉书》,北京:中华书局,2000年,第1810-1811页。等,这些都是从微观角度来贯彻慎刑思想。慎刑思想不仅从理念方面为慎用刑罚提供理论支撑,也贯穿于相关刑罚制度中,尤其集中体现在死刑制度的各个方面,下面对此进行进一步考察。

二、慎刑思想在传统死刑制度中的具体体现

第一,“宥过”制度。宥过是指宽免过失犯罪。(10)此处的过失应在广义上理解,即不仅包含疏忽大意和过于自信的过失犯罪,还包括“迫不得已”的犯罪。古人将犯罪分为故意和过失,并区别对待,如《尚书·大禹谟》有言:“宥过无大,刑故无小”。也就是说:如果是过失犯罪,再大的过失犯罪也要进行宽赦。如果是故意犯罪,再小也要予以惩治。

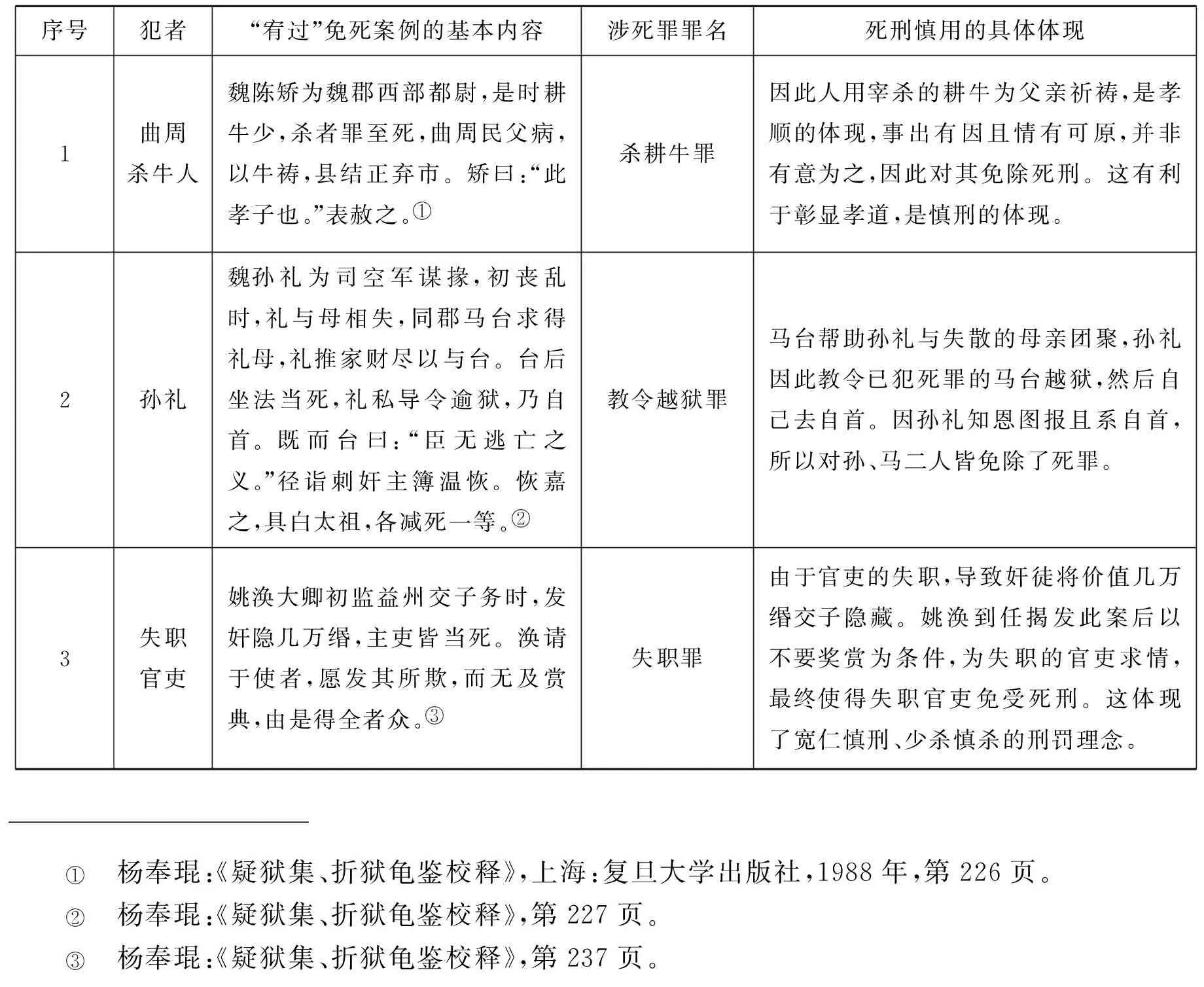

我国古代在死刑适用中,充分考虑行为人的主观罪过,严格区分故意和过失来考量是否判处死刑。对于过失犯罪,严格适用死刑。表1通过对“宥过”免死的部分案例的梳理来考察“宥过”制度在死刑慎用方面的具体体现。

表1 “宥过”免死相关案例

通过表1三个案例可以发现,虽然按照当时的律令,案例中的行为人均应判处死刑,但因他们都不是故意犯罪,且前两人犯下死罪有合乎情理的理由,因此对他们都免除了死刑。这充分体现了古代的宥过制度注重行为人的主观罪过,不因过失犯罪而随意判处死刑的立场。

第二,“录囚”制度。录囚制度是中国古代皇帝以及上级司法机关官员通过直接讯问已经判决而尚未执行之囚徒,检查各级司法机关决狱情况,发现并平反冤狱,纠正错案或督办久系未决案件,核验法官办案效果与效率的一种特殊诉讼制度。(11)朱振辉、丁国峰:《从古代录囚制度看刑事法律纠错程序的建立》,《求索》2013年第3期。这一制度最早可追溯到汉代,发展到唐朝渐趋成熟完备。《唐书·太宗纪》记载:“六年十二月辛末,虑囚,纵死罪者归其家。七年九月,纵囚来归,皆赦之。”(12)沈家本:《历代刑法考》,北京:中华书局,1985年,第794页。下面通过“房强兄弟谋反连坐案”来具体考察唐代“录囚”制度在死刑慎用方面的体现。房强兄弟谋反连坐案(13)又旧条疏,兄弟分后,不相及,连坐俱死,祖孙配没。会有同州人房强,弟任统军于岷州,以谋反伏诛,强当从坐。太宗尝录囚徒,惘其将死,为之动容。顾谓待臣曰:“刑典仍用,盖风化未治之咎。愚人何罪,而肆重刑乎?更彰朕之不德也。用刑之道,当审事理之轻重,然后加之以刑罚。何有不察其本而一概加诛,非所以恤刑重人命也。然则反逆有二:一为兴师动众,一为恶言犯法。轻重有差,而连坐皆死,岂朕情之所安哉?”更令百僚详议。于是玄龄等复定议曰:“……今定律,祖孙与兄弟缘坐,俱配没。其以恶言犯法不能为害者,情状稍轻,兄弟免死,配流为允。”从之。自是比古死刑,殆除其半。参见赵晓耕:《中国法制史教学案例》,北京:北京大学出版社,2006年,第114页。的大体内容为:有一个叫房强的人,因其弟弟谋反而罪当连坐处死。太宗在录囚徒时,可怜他将要被连坐处死,进而将因谋反而判处死刑这一罪名与大臣进行讨论。太宗认为应该视叛乱的行为方式来适用连坐处死制度。因为房强的弟弟是因恶言犯法的,没有造成实际的危害,因此将房强免除死刑、流放发配。这体现了在适用连坐处死的刑罚时,要详细地分析被连坐的犯罪的具体情况,对于犯罪情节较轻的犯罪行为要慎重地适用死刑,尽量用其他刑罚来代替,避免滥杀无辜。

第三,“死刑复奏”与“死刑复核”制度。死刑复奏制度是指,古代中央或地方判处的死刑案件需要上报到皇帝那里,由皇帝对上奏的死刑案件进行重新审查,最终决定是否执行死刑。“死刑复奏”制度发端于隋朝时期的“三复奏”制度,到了唐朝贞观年间,唐太宗因错杀了大臣而后悔不已,为了防止错杀、滥杀无辜,唐太宗将“三复奏”改为“五复奏”,处决前进行两次复奏,到处决之日要再进行三次复奏,最终由皇帝决定是否处死犯人。宋朝为了提高死刑复核的效率,将“五复奏”简化为“三复奏”。清朝基于对会审制度的现实考虑,将“三复奏”改为“一复奏”,将秋审的案件由刑科复奏一次。这都体现了古代皇帝对死刑判处的慎重,有利于宽仁慎刑思想的弘扬。

古代的死刑复核制度是指,在审判程序中由复核机构或官员对疑难案件的案情进行调查了解,而后研究决定是否判处死刑。古代的死刑复核制度源于唐朝的“三司推事”制度。而后逐渐发展成为“九卿会审”制、“朝审”制和“秋审”制。“死刑复核”制集中了多名官员对案件的审判意见,类似于今天的审判委员会对疑难案件进行集中讨论,商议判决结果。“死刑复核”制旨在防止疑难案件由单一的审判人员审判时出现错误而错杀无辜。同时,多人意见形成的判决结果会更加科学和公正,这也体现了古代对死刑刑罚权发动的谨慎小心。

“死刑复奏”制和“死刑复核”制从两个不同方面确保判处死刑的慎重。虽然这两种制度在实施主体、审判程序和审判的进度上有所不同,但二者的本质都是为了慎用死刑,防止错杀和滥杀无辜。通过这两种制度来限制判决死刑,无疑有力地体现了对慎刑思想的贯彻。

第四,“存留养亲”制度。《大清律例·犯罪存留养亲》规定:“祖父母、父母老、疾应侍,家无以次成丁者,开具所犯罪名奏闻,取自上裁。”也就是说,家中若有年老或身患疾病的祖父母、父母需要赡养,而且家中没有其他成年男子来尽赡养义务,可以免去犯罪人的刑罚,让他回家赡养老人。表2通过几个具体案例来分析“存留养亲”制度在死刑慎用方面的体现。

表2 “存留养亲”免死案例

存留养亲制度是古时候用来解决法理与情理冲突的有效手段,在特定历史条件下弘扬了孝道,有效解决了老无所养的问题,缓解了社会矛盾,缩小了死刑适用的范围,降低了判处死刑的人数,亦是宽仁慎刑的重要体现。

三、慎刑思想在当代死刑制度中的传承发展

慎刑思想不仅在我国传统的死刑制度中得以具体明确地贯彻,而且在我国当代的死刑制度亦有进一步的传承发展,以下主要从立法层面和司法层面两个方面进行考察。

(一)立法层面

从立法层面来看,在当今世界各国,关于死刑制度,死刑的存废问题仍然是其中极具争议的问题。尽管世界上废除死刑的国家数量已经超过了保留死刑的国家的数量,但是我们也应清醒地认识到,死刑存废问题不仅要考虑一国人权,同时也要立足于一国的国情来综合考量。鉴于社会转型时期国家治理的需要和国民对废除死刑所持的消极态度,(14)从我国相关研究机构和刑法学者对死刑存废的民意调查数据来看,中国民众多数支持保留死刑,支持废除死刑的民众不超过受访人数的四分之一。参见梁根林、陈尔彦:《中国死刑民意:测量、结构与沟通》,《中外法学》2020年第5期。我国当前尚不具备彻底废除死刑的条件,尽管如此,在传统慎刑思想的支持下,我国在死刑罪名的削减上一直在努力,近些年明显取得了重要的进展。

众所周知,我国1979年《刑法》中有71个死刑罪名,在世界范围内死刑罪名仍然偏多。在1997年《刑法》修订过程中,将死刑罪名由71个调整为68个,死刑罪名削减的数量仍然比较有限。但是,经过《刑法修正案(八)》和《刑法修正案(九)》,立法机关成批量地废除了22个死刑罪名,使得死刑罪名大幅减少,目前我国《刑法》中仅有46个死刑罪名。尽管已经废除的死刑罪名主要集中于非暴力犯罪、经济类犯罪,基于非暴力犯罪、经济类犯罪在现实的司法实践中,死刑适用的数量总体上偏少,从这个意义上讲,上述死刑罪名的削减,对于减少死刑实际适用方面的贡献并不明显,但在观念上的意义不容低估,因为其改变了人们长期所形成的对死刑罪名只能增加不能减少的根深蒂固的不当观念,这对于死刑罪名的进一步削减具有重要意义。

(二)司法层面

从司法层面而言,慎刑思想在当代死刑制度中的传承主要体现在:严格贯彻慎用死刑的基本刑事政策,为死刑的限制适用从实体法和程序法两方面供给明确的制度设计,以及从司法的运行方面通过建立案例指导制度对死刑的限制适用进行积极的探索。具体如下:

第一,严格贯彻慎用死刑的基本刑事政策。众所周知,虽然保留死刑,但严格控制和慎重适用死刑,亦是我国死刑适用的基本刑事政策。2010年最高人民法院颁布了《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》,第29条规定,要准确理解和严格执行“保留死刑,严格控制和慎重适用死刑”的政策。此外,意见还规定,要依法严格控制死刑的适用,统一死刑案件的裁判标准,确保死刑只适用于极少数罪行极其严重的犯罪分子;拟判处死刑的具体案件定罪或者量刑的证据必须确实、充分,得出唯一结论;对于罪行极其严重,但只要是依法可不立即执行的,就不应当判处死刑立即执行。《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》(下文简称《纪要》)《最高人民法院关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》《在审理故意杀人、伤害及黑社会性质组织犯罪案件中切实贯彻宽严相济刑事政策》《最高人民法院关于进一步加强刑事审判工作的决定》《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》等司法解释文件中,都对因婚恋纠纷、邻里纠纷等民间矛盾引发的故意杀人、故意伤害案件被告人死刑的适用作出了明确限制。其中,《纪要》规定:“对于因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的故意杀人犯罪,适用死刑一定要十分慎重,应当与发生在社会上的严重危害社会治安的其他故意杀人犯罪案件有所区别。对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任,或者被告人有法定从轻处罚情节的,一般不应判处死刑立即执行。”这一规定明确地将故意杀人案件的性质分为两类:一类是因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾而引起的故意杀人犯罪,另外一类是发生在社会上的严重危害社会治安的故意杀人犯罪。虽然这两类都是故意杀人犯罪,但由于两类案件的性质、起因和社会危害性不同,因而《纪要》规定对第一类案件予以严格限制死刑适用。

第二,死刑适用的实体法限制。在《刑法》总则的规定中,体现死刑“慎刑”的条文有第48条第1款和第2款、第49条第1款和第2款以及第50条第1款和第2款。第48条第1款明确了适用死刑必须要满足“罪行极其严重”的条件,“如果不是必须立即执行”,只是可以判处死刑缓期二年执行。第48条第2款将死刑复核权统一收归最高司法机关行使,有利于统一死刑适用标准,同时也彰显了国家对死刑适用的慎重立场。第49条第1款和第2款的规定类似于古代的“矜老恤幼”制度,有利于减少对特殊群体的死刑适用,体现了刑法的人道主义精神。第50条第1款将死缓核准死刑的门槛提高,从原来规定的“故意犯罪”变更为“故意犯罪且情节恶劣”,也体现了对死刑的限制。第50条第2款增设的“死缓限制减刑制度”和第383条针对贪污受贿犯罪增设的“死缓终身监禁不得减刑假释”制度,虽然在死刑适用标准的把握方面给司法实践带来了不小的挑战,但是,鉴于我国的普通死缓制度、死缓限制减刑制度、死缓终身监禁不得减刑假释制度,在由死刑缓期执行变更为死刑立即执行有着非常严格的条件限制,这对切实减少实际执行死刑的数量具有非常重要的意义。总而言之,死刑适用方面复杂的制度设计无不有力地体现了我国当代死刑制度对传统死刑“慎刑”精神的传承。

第三,死刑适用的程序法限制。在《刑事诉讼法》中,体现死刑“慎刑”的法律条文有第21条第2项、第35条第3款、第234条第1款第2项、第251条第1款、第261条第1款。第21条第2项的规定排除了基层法院对死刑案件的管辖权,因为中级法院的条件总体来说要优于基层法院,这充分体现了国家对死刑案件的重视和死刑适用的慎重。第35条第3款从死刑辩护的角度设立有利于被告的条款,通过为没有委托辩护人的死刑被告指定辩护律师,有利于确保被告的合法权益,甚至可以挽救被告的生命,使其免受死刑。第234条第1款第2项从合议庭的组织形式规定死刑案件二审的庭审形式。二审组成合议庭审理死刑案件体现了对死刑案件审理的谨慎,这有利于发现案件真相,更有力地确保死刑适用的恰当性。第251条第1款规定最高人民法院复核死刑案件时讯问被告人、听取辩护律师的意见,体现了在死刑复核程序上对死刑适用的慎重,这有利于防止冤假错案的发生,确保死刑的合理适用。第261条第1款规定,最终执行死刑的命令由最高人民法院院长签发,体现了死刑执行程序的严格性,也凸显了死刑执行在法院工作中地位的重要性。此外,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发的《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》从证据层面对死刑案件的证据作出了精细、明确的规定。尽管在《刑事诉讼法》和《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》中都详细地规定了刑事案件证据的相关内容,但“两高三部”仍然颁布了《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》,这也充分体现了死刑案件证据层面的严格要求。

第四,积极推进限制死刑适用的案例指导制度。2010年最高人民法院正式设立了案例指导制度,该制度使指导案例成为法官裁量同类案件时的一项重要参考标准。通过颁布死刑指导案例可以为死刑裁量提供直观、具体的裁判依据,从而确保死刑案件在最大程度上实现同案同判,进而限制法官在死刑裁判上的自由裁量的空间。例如,最高人民法院指导案例第4号“王志才故意杀人案”和第12号“李飞故意杀人案”这两个指导案例就是来源于最高人民法院刑事审判庭所编写的《刑事审判参考》,它传递了最高人民法院有关死刑限制的政策精神和裁判规则。与此同时,最高人民法院还依靠案例对死刑审判工作给予内部指导。例如,2009年最高人民法院印发的《关于印发严格执行死刑政策依法不核准死刑典型案例的通知》,选择19个严格执行死刑政策依法不核准死刑的典型案例,印发给各中高级人民法院,要求组织刑事法官和审判委员会委员进行学习讨论,该通知印发的死刑案例大多是故意杀人案,并对依法不核准的理由作了具体说明,这对中高级人民法院严格把握死刑适用条件无疑具有直接明确的示范效应。(15)陈兴良:《死刑适用的司法控制——以首批指导案例为视角》,《法学》2013年第2期。

四、结 语

通过对慎刑思想的历史考察和慎刑思想在我国传统死刑制度中的具体体现,以及当代死刑制度的传承发展,可以发现,我国当代关于死刑的制度设计及发展完善,并非只是简单地移植借鉴域外的死刑制度的结果,而是有着内在的坚实的传统法律文化思想作为支撑。因此,未来我国死刑制度以及死刑适用的进一步完善,亦应不断深入发掘慎刑思想在我国当代死刑制度中的积极意义,我们不仅要看到慎刑思想在我国死刑制度方面作为理论基础的支撑作用,也要进一步探索慎刑思想在我国死刑适用中所具有的重要方法论意义,进而将慎刑思想融入到死刑适用过程中的法律发现、法律解释、法律论证、价值衡量、法律推理等方法论层面,进一步发挥慎刑思想在我国当代死刑制度中的积极作用。