生物语言学研究现状和发展趋势(2000—2022)

——基于Bibliometrix的可视化分析

隆蝉忆

(四川外国语大学英语学院,重庆 400031)

引言

生物语言学作为现代应用语言学的一个分支学科,是一个较新的研究领域,但其起源可追溯到15世纪。早在15世纪,达芬奇(Leonardo da Vinci)便产生了将语言看作人类生物机能的设想。达尔文(Charles Darwin)的《进化论》发表后,许多语言学家受其启发,试图通过进化论的视角来研究语言,以期确定语言的进化机制。

1955 年,乔姆斯基 (Noam Chomsky)《语言理论的逻辑结构》(LogicalStructureofLinguisticTheory)[1]的问世标志着从结构语言学到现代生物语言学观点的转变[2]6-7。 Meader与 Muyskens于1959年合著的《生物语言学》(Handbookofbiolinguistics)中,第一次出现了术语——“生物语言学”[3]4。1967年, Lenneberg[4]在著作《语言的生物基础》(BiologicalFoundationofLanguage)中指出了生物语言学在随后的几十年中需要探索的众多领域,包括语言习得及语言障碍的遗传学、听障儿童的语言、“狼孩”语言、语言习得关键期、双胞胎语言研究、家庭谱系、失语症和语言的演变等。1974 年语言学家和生物学家在马萨诸塞州的戴德姆召开了一次跨学科会议,卢里亚(Salvador Luria)在会议上指出了生物语言学对于生物学和语言学两个研究领域的重要性。随后,学者进行了大量关于大脑和语言的联系的研究工作,主要包括语言的神经机制、语言的病理学以及语言的进化。

袁晓红和刘桂玲[5]将生物语言学定义为:试图从生物学的角度探索语言,并强调人文语言学的驱动力来自生物学的学科。吴文[6]扩展了生物语言学的内涵,他提出:狭义上的生物语言学主要是指以乔姆斯基为代表的转换生成语法学派对语言的形式性质、语法属性的研究;而广义上的生物语言学则从进化生物学、神经科学、基因科学等角度研究语言的生物属性,主要包括儿童语言习得、神经语言学、病理语言学等几个分支。本文主要针对广义生物语言学进行文献计量研究。

Boeckx & Grohmann[2]13指出,在生物语言学的众多研究问题中,有三个问题彼此紧密关联:1.儿童的语言如何发展;2. 语言系统运作的因素是什么;3. 人类语言如何进化。而在实践中,学者们对于这三个问题都只有部分答案,因此学者认为有必要同时进行研究,并随着新的实验数据不断修改答案。这些相互联系的问题背后是错综复杂的人类生物机制,使得生物语言学在发展的数十年间一直保持活力且前景广阔。

国际生物语言学有大量局部领域的具体研究,但缺乏整体性视角,文献计量分析能弥补该缺口。本文以WOS核心数据库中22年来的相关文献为对象,考察生物语言学发展历史,反映该学科当前的学术动态。

一、研究设计

(一)研究问题

本文以Web of Science(WOS)核心数据库收录的自2000年7月1日至2022年7月1日的文献为研究对象,拟探究以下三个问题:

1. 国际生物语言学核心论文的发文总量、发文国家、期刊分布和高产作者有何特点?

2. 国际生物语言学核心论文的高被引期刊、文献和作者有何特点?

3. 国际生物语言学核心论文在关键词共现及聚类、文献共被引、历史引文、国际合作、热点课题等方面有何特点?

(二)数据收集

文献数据来源于Web of Science(WOS)核心合集(Core Collection)数据库中的Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)、Social Sciences Citation Index (SSCI)和Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)三个子库,该数据库中收录的期刊论文代表着国际社会科学研究的高水平成果。本文的研究对象是广义生物语言学的相关文献。根据广义生物语言学的定义和研究范畴,将主题设置为字符串“biolinguistics OR neurolinguistics OR "clinical linguistics" OR "language acquisition"”进行检索,文献时间限定为2000年1月至2022年7月,将学科类别限定为“linguistics”(语言学),文献类型限定为“论文”,剔除重复文献、综述性文献、书评、会议手册。数据检索日期为2022年7月1日,共生成3617条文献数据,将数据保存为纯文本格式。

(三)研究工具及方法

基于文献计量学的可视化分析能够直观地呈现特定研究领域的重要文献、领军学者、热点话题、前沿趋势等信息。Bibliometrix[7]是一款用于文献计量和可视化呈现的基于R语言的软件,具有开源编码和操作简洁的特性,它可以对Web of science/Scopus/Pubmed等数据库中的文献信息进行整理分析,统计相关参数并构建数据矩阵,对文献的关键词共现、文献共被引、文献历史被引等方面的分析及可视化处理。目前语言学界的文献可视化分析大多基于CiteSpace和VOSviewer等软件,Bibliometrix的函数种类包含了科学知识图谱绘制的主要流程,并有充足的计算统计、网络分析及可视化工具包[8],功能齐全。

鉴于此,本文选取WOS核心数据库中生物语言学相关文献,通过Bibliometrix文献可视化工具,将相关文献的标题、年份、摘要、关键词、作者、机构、地区等信息导出为纯文本格式,通过R语言导入Bibliometrix,运用关键词频率及共现分析、合作网络分析、文献共被引、历史被引分析、关键词历时变化分析等分析模块,对自2000年来国际生物语言学的研究现状、热点问题和发展趋势等信息进行可视化呈现以及全面综述,分析当前国际生物语言学的总体研究情况,探索近22年来该领域的发展历程和未来趋势,为国内相关研究提供参考。

二、结果与分析

(一)国际生物语言学研究基本情况分析

1.历年发文情况

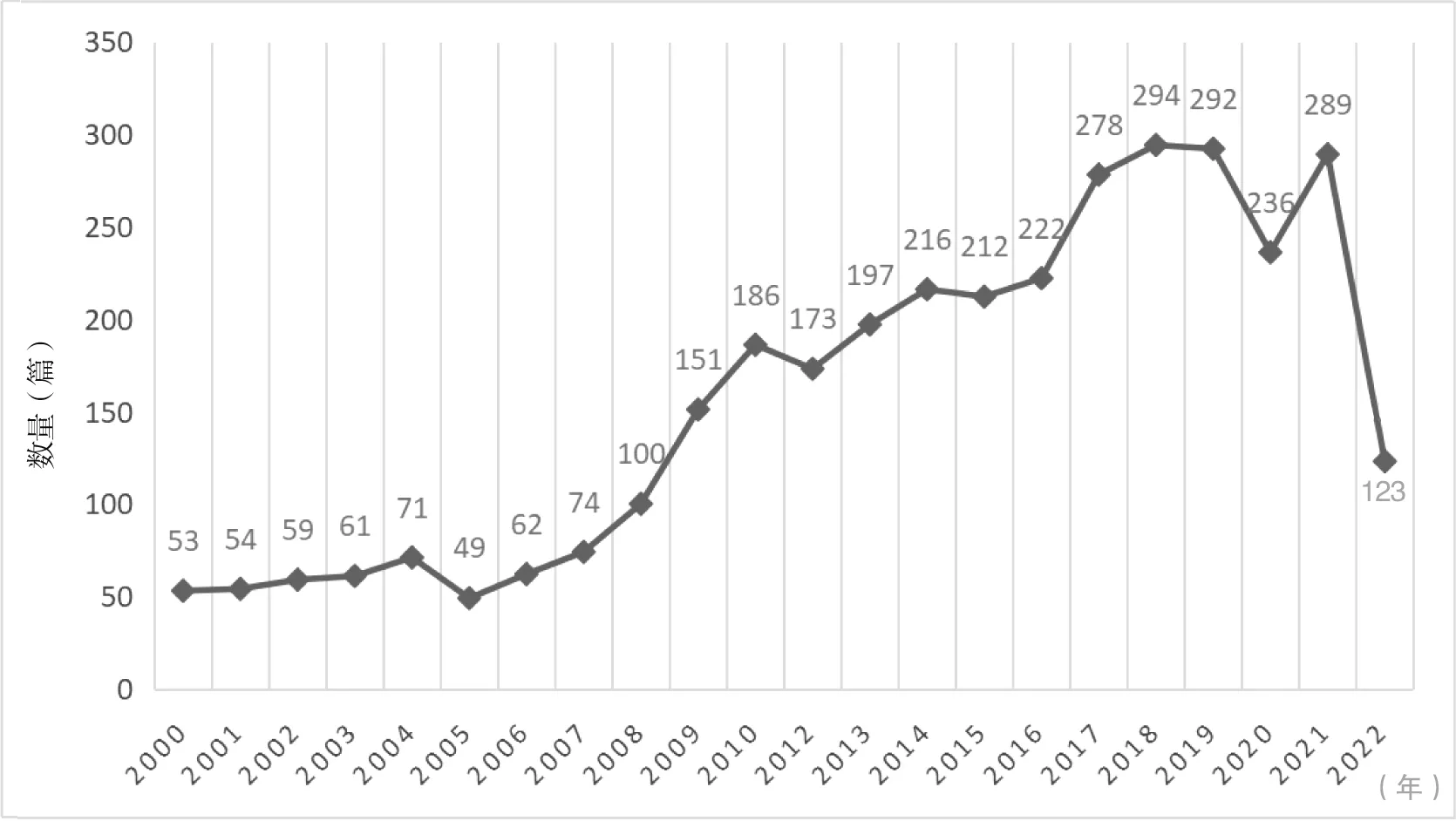

历年的发文情况可以反映该研究领域的研究热度及水平。图1对生物语言学近22年来国际发文数量进行了汇总,能直观地呈现出进入21世纪来,国际生物语言学研究的发展情况。可以看出,国际生物语言学研究自2000年以来整体呈上升趋势,2000年至2004年呈现低速发展的趋势,2005年出现发文数量回落,2006年起,国际生物语言学研究迎来了高速发展期,2010年达到了发文数量的小高峰(186篇)后,国际研究呈现稳步上升的趋势,发文数量一直保持在较高水平。根据计算所得,近22年来,该领域研究的年平均增长率为3.9%,呈现总体较高水平上升式发展的趋势。

图1 历年发文整体趋势图

2.国家发文情况

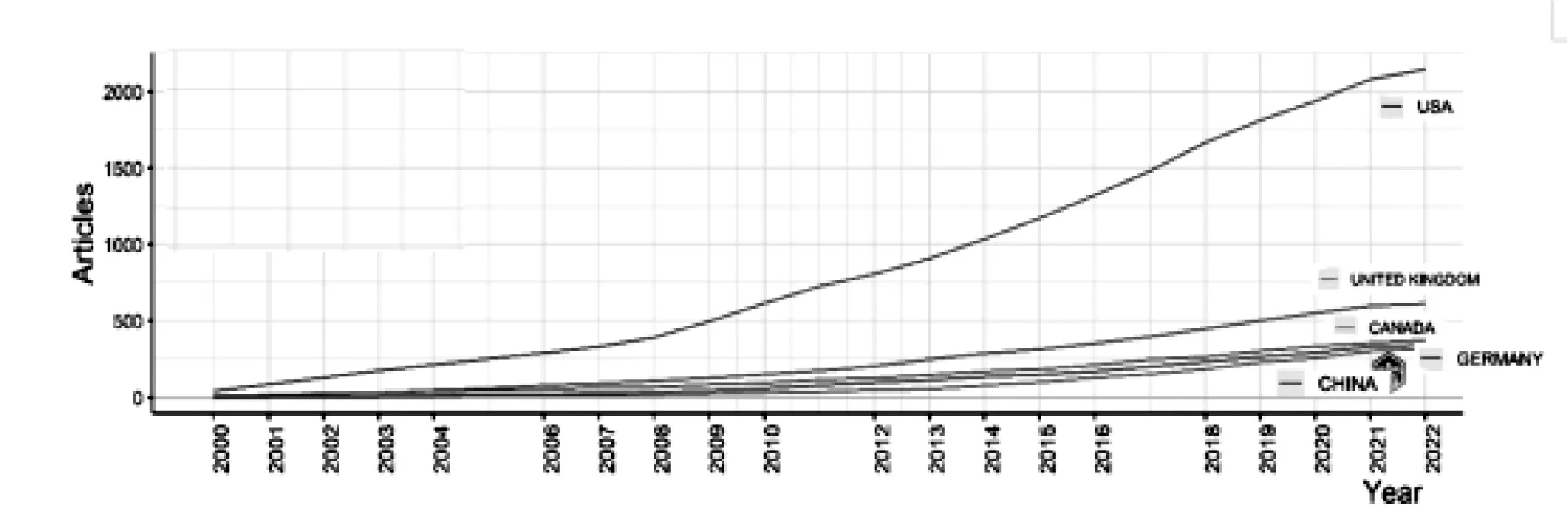

本文选取近22年生物语言学发文量前5位的国家进行统计。由表1可见,生物语言学发文量在国家之间差异明显,其中美国的发文量为2147篇,占全球发文量67.79%,位居第一位,文献平均被引次数为27.18。发文量排名第二位的英国(613篇)在文献平均被引次数方面排位第一,其次是加拿大(375篇),文献平均被引次数为25.48。发文数量第四位是德国,文献平均被引次数为17.57。在有相关文献产出的共计81个国家中,中国发文数量排名第五(318篇),文献平均被引次数为10.16(排名第八),说明我国在生物语言学领域有一定的国际影响力,但与前四位仍有差距。

表1 生物语言学国家发文排名表

图2显示了上述5个国家近22年来的文献数量增长情况,前五位国家均呈平稳增长趋势,由图2中曲线的斜率可知,美国不仅在文献数量上领先,增长速度也最快,其他四个国家的增长速度相对缓慢。

图2 生物语言学国家文献数量增长图

3.高产期刊信息

截止至2022年7月,收集的3617篇生物语言学相关文献出自国际上共251种期刊,研究呈现出多学科、跨学科性的特点,生物语言学研究与心理学、生理学、病理学、脑科学、教育学等学科密切融合。表2为刊载相关研究成果的前10位国际高产权威期刊信息汇总表,表2中列出的期刊发文共1102篇,占生物语言学相关文献总数的30.47%,从数量上看,国际生物语言学的研究尚未形成引领的、集中的期刊群,但从前10位期刊的研究关注点来看,该领域研究较为集中于语言习得(二语习得)。

表2 国际生物语言学前10位高产来源期刊文献数量表

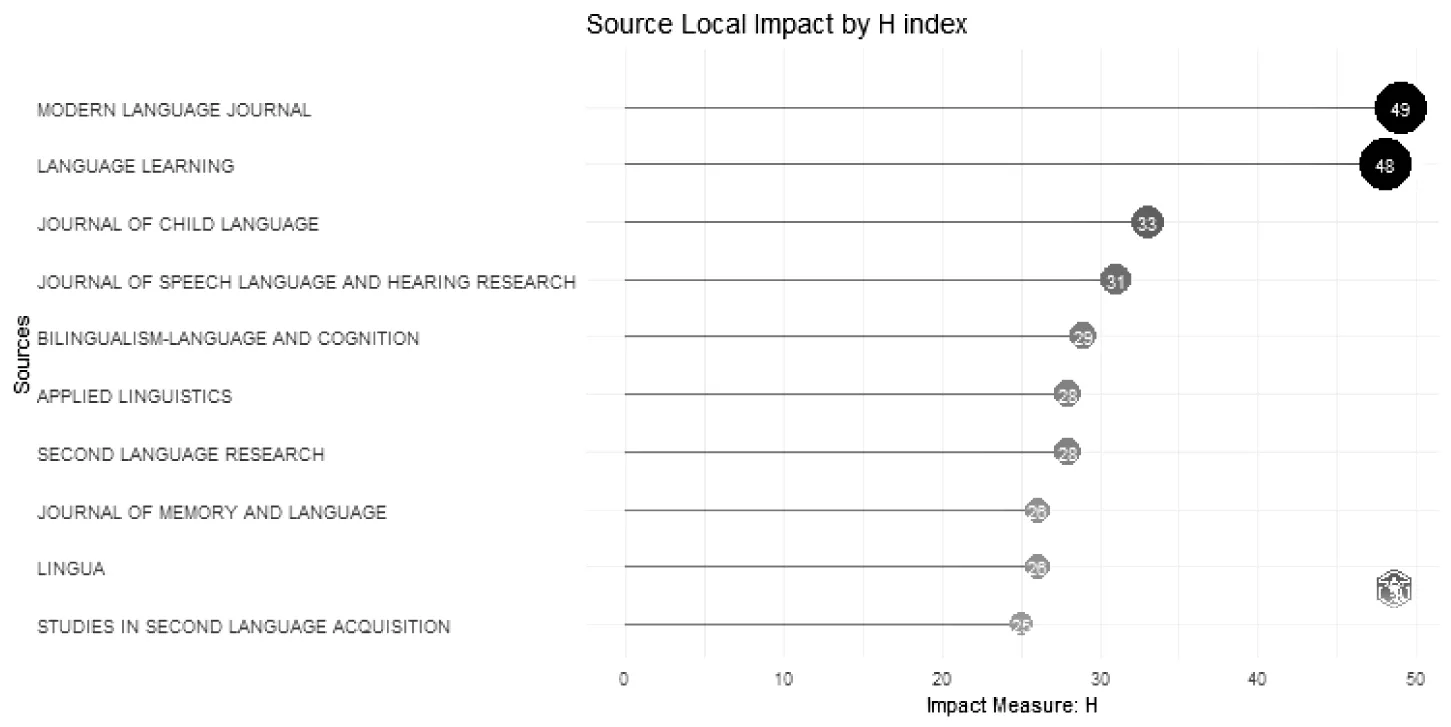

图3显示了生物语言学国际影响力排名前10的期刊,本文选取期刊收录文献的H指数(H-index)来分析判断期刊的影响力。H指数(又称H因子)中的H代表“高被引次数”(High Citations),是一种衡量学者、文献的学术影响力的方法,H指数越高,学术影响力越大[9]。ModernLanguageJournal是产出生物语言学相关文献的第三位,但学术影响力最大,紧跟其后的是最为高产的LanguageLearning,这两本期刊的H指数均在40以上,在生物语言学领域的影响力处于领先位置。在文献产出排名前20位期刊中,JournalofSpeechLanguageandHearingResearch是唯一关注言语和听力研究的期刊,期刊H指数排名第四,这说明其在言语听力研究领域拥有相对领先的地位,且该分支领域的文献发表相对集中。

图3 国际生物语言学影响力前10期刊H指数分布图

4.高产论文作者

数据显示,自2000年来,生物语言学发表相关研究数量在10篇以上的作者共计29人。由表3可见,近20年来发表生物语言学相关研究最多的学者为加拿大阿尔伯塔大学的Johanne Paradis,20年间共发文21篇,主要研究领域为儿童二语认知、习得机制和儿童发育性语言障碍,主要研究对象为来自移民或难民家庭且母语非英语的儿童以及患有发育障碍的双语儿童,探究母语非英语的孩子在学习英语的过程中有哪些独特的语言发展情况、如何达到母语使用者水平,以及患有语言和交流障碍的儿童在发育过程中的语言特征。

表3 生物语言学研究前10高产作者及其发文量汇总表

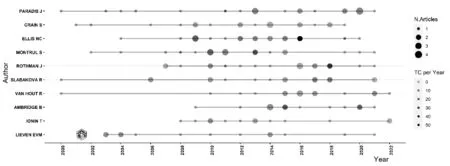

图4反映了国际生物语言学高产作者历年发文数量以及年平均被引次数的情况,可看出自2010年来文献数明显增多,且每位作者的被引次数均增多,与图1所反映的情况一致。图4中出现深色点阵,代表该作者当年发表了影响力较大的重要文献,例如,密歇根大学的Nick C. Ellis和其他14位学者[10]于2016年以TheDouglasFirGroup为名在TheModernLanguageJournal上发表了题为“A Transdisciplinary Framework for SLA in a Multilingual World”的论文,被引量为349,这篇文章在学界为二语习得研究成果和日常语言教学实践之间的隔阂争论时,指出语言和语言使用是不可分割的,在此前提下提出了二语习得的跨学科框架。2018年,Kupisch和Rothman[11]发表题为“Terminology Matters! Why Difference is Not Incompleteness and How Early Child Bilinguals are Heritage Speakers”的论文,被引量为121,作者在文中重点讨论了可能导致移民家庭继承语言使用者(heritage speaker)语言能力结果可变的两个因素:继承语言的输入和正式教学。图4中点阵多且分布较平均,说明国际生物语言学领域涵盖了不同作者所领导的多种研究分支、理论主张或研究方法。值得注意的是,前10高产作者的研究重点均主要集中在儿童二语习得、移民儿童二语习得上,这说明了这两个分支研究领域相比其他分支领域有更高的发展水平。

图4 生物语言学研究前10高产作者历年文献数量、年平均被引次数点阵图

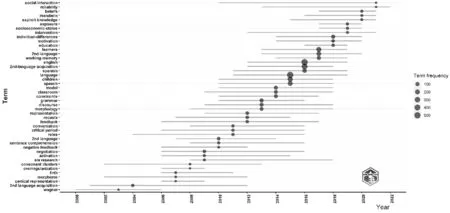

5.高频关键词历时变化分析

关键词是论文内容的高度凝练,研究领域中的高频关键词能在一定程度上反映该领域的研究基础、研究热点与研究趋势。国际生物语言学的研究高频关键词有:language acquisition(语言习得)、2nd language acquisition(二语习得)、English(英语)、Spanish(西班牙语)、speech(话语)、comprehension(理解)、age(年龄)、individual differences(个人差异)、working memory(工作记忆)等。图5中圆点大小代表关键词频率,线段表示包含某关键词的研究所存续的时间段。从图5可以清楚地看到国际生物语言学热门议题的发展变化,从近5年的高频关键词变化可以看出,该研究领域出现了针对普通话的研究,并开始更加关注心理因素、生物机制、语言障碍与社会环境因素对语言能力的影响。Jia和Paradis[12]通过关注母语为普通话的儿童对于主宾关系从句的理解和生成习惯,探究了移民儿童在二语习得过程中不完全习得、损耗和长期习得的现象。Resnik和Dewaele[13]对768名母语为德语的英语学习者的情绪和课堂表现进行定性反馈分析,探究情绪变量在外语学习中的作用。Govindarajan和Paradis[14]对比了24名患有发育性语言障碍的儿童和63名正常儿童的二语叙述能力,考察了特殊性语言障碍、不同年龄以及二语接触时间对儿童语法能力的影响。Kachlicka、Saito和Tierney[15]通过检查长住英国的成年波兰语母语人士的心理声学阈值、听觉—运动时间整合和听觉神经编码来验证听觉处理的个体差异对二语学习存在影响的假设。二语习得成功与否的个体差异部分源于听觉感知的个体差异,且听觉训练有助于促进某些患有特定听觉障碍的个体的语言学习。Duff[16]将语言社会化研究描述为一种富有成效的社会方法,讨论了语言习得研究中的跨学科性以及政治意识形态对语言习得的影响。

图5 生物语言学相关文献高频关键词历时变化图

(二)生物语言学研究网络知识图谱分析

网络知识图谱是一种分析学科知识域的可视化分析方法,它能够直观反映该领域科学知识发展进程以及不同知识间的关联脉络[17]。

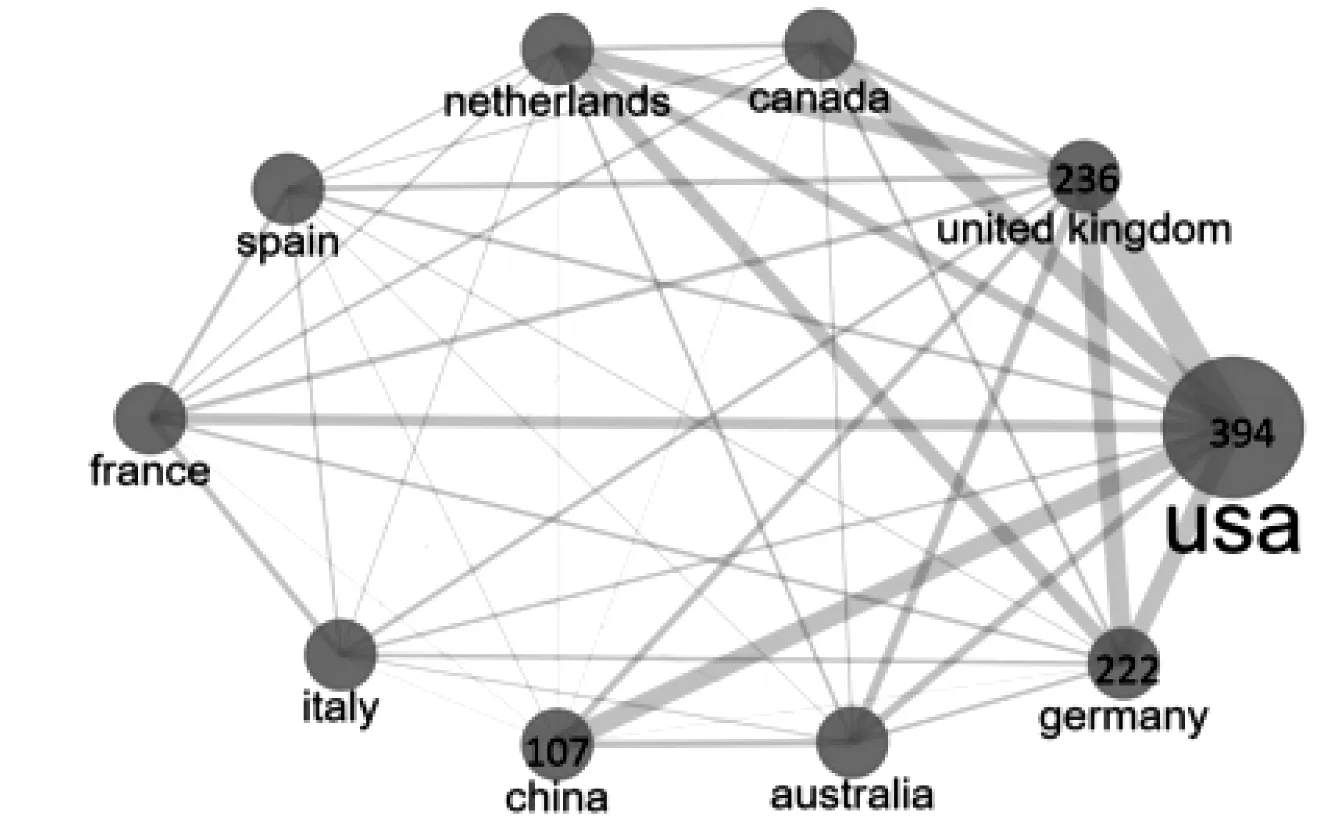

1.国际合作网络分析

同一篇论文出自不同作者、机构或者国家/地区,即是存在合作关系[18]。图6反映了近22年来各个国家在生物语言学领域的合作情况,网络图中节点的大小表示某国家在国际合作中的发文数量和影响力,节点之间连线的粗细代表国家之间的合作关系强度。美国的节点最大,代表美国学者开展国际合作最为频繁、广泛,在国际合作中影响力最大,美国与其他国家合作发文量达到394篇,其次分别是英国(236篇)和德国(222篇)。中国近22年来在生物语言学领域与其他国家合作发文量共107篇,与美国、英国和澳大利亚的合作最多。

图6 生物语言学研究国家合作网络图

整体来看,目前国内生物语言学领域的国际合作尚未形成强大、有效的合作网络,合作产出方面还有较大的提升空间。生物语言学是一门典型的跨学科科学,国际不同学科背景、不同理论方法的协同合作有助于生物语言学科研水平的快速进步。

2.关键词共现桑基图分析

桑基图,又称桑基能量分流图,由节点和数据流两个主要参数组成,不仅能反映不同时段生物语言学相关研究高频关键词共现情况,还能直观地反映各个研究话题之间的关系,能更清晰全面地反映国际生物语言学的发展脉络。图中延伸的分支即为数据流,其宽度对应数据流量的大小,本研究将节点参数设置为文献关键词,并剔除了关键词“language”、“linguistics”和“biolinguistics”。

如图7所示,在2000到2005年间,常互相搭配出现在同一研究中的关键词有“2nd/categories/information/language-acquisition/morphology/children/perception/disorders/English/identity”等,大部分数据在2006至2010年间流入“English/discourse/2nd language acquisition/children”,意味着2006至2010年“English”为研究热点,且研究人员常将“English”与“2nd/categories/information/language-acquisition/morphology/children/perception/disorders”等话题结合研究,同时,该时间段出现了新的话题“anxiety”。2011至2015年间高频关键词为“English/children/proficiency/faculty”等,新出现的话题为“psychology”;2016至2018年关键词为“English/learners/speech/motivation”,近四年来,研究热点有“motivation/fluency/English/speech/2nd language acquisition/speakers/spe ech-perception/collocations”等。2000年来,保持研究热度且搭配研究自由度较高的话题有“English/children/2nd language acquisition”。

图7 生物语言学研究关键词共现桑基图

不难看出,22年来生物语言学的热门研究较为集中且没有太大的改变,始终聚焦于语言习得、理解和产出和英语语言研究,其他主题如“disorders/motivation/anxiety/financial status”的出现反映了生物语言学对于生理、心理、社会经济文化环境等因素的关注,但这些话题保持热度的时间较短,且课题间发展水平差异较大。

总体看来,22年来国际生物语言学的研究热点集中在语言习得方面,在其他课题上的研究相对较少,但近年的研究趋势体现出了生物语言学极强的跨学科性,涉及了现代媒体、教学反馈、读写能力、言语行为、社会交际、社会政治经济环境等领域,横跨教育学、社会学、心理学、传播学等学科。

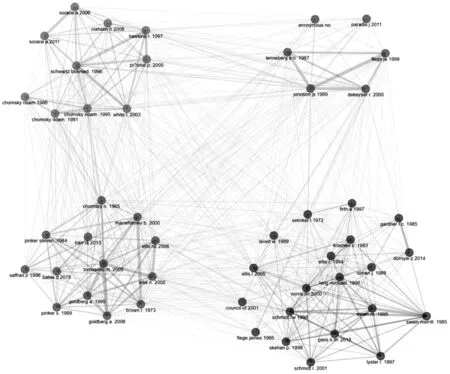

3.文献共被引分析

文献共被引是指两篇文献被其他文献一起引用的频率。文献获得的共被引越多,说明它们在语义上的相关性就越大。图8为生物语言学相关文献共被引网络图,图中呈现四种聚类。

图8 生物语言学相关文献共被引网络图

第一类以Chomsky和Schwartz等学者的研究为节点中心聚合,这一类研究主张第二语言习得者可以完全通达通用语法(Universal Grammar, UG)。Chomsky[19]提出人类习得语言的特性是三个因素相互作用的结果,即:遗传天赋以及不专属于语言系统的环境参数和规则。随着语言习得的原则和参数方法的发展,实现了概念上的突破。[20]遗传禀赋提供了语言的通用原则(UG),这些原则被参数化,环境为每个参数提供了特定的值。然后,除了必须通过后天学习才能习得的词汇列表之外,我们可以将特定语言视为语法参数选择的集合。在此基础上,Schwartz和Sprouse[21]提出了全迁移全通达假说(the Full Transfer Full Access Hypothesis),认为母语语法,包括母语参数设置,构成了二语习得的初始状态(全迁移),但二语学习者在习得过程中始终可以完全访问普遍语法(全通达),因此,通常情况下二语学习者可以进行参数重置。

第二个聚类以Lenneberg、Johnson和Flege的研究为主要节点展开聚合,这一类研究注重于语言的生理基础。Lenneberg[4]观察到语言有生理基础,人的大脑中有一些特定的区域负责语言功能。Johnson等人[22]在实验中发现,早期听觉体验是婴儿语言习得的基础。Flege[23]在1999年的研究中,检验了移民的迁移年龄(Age of Arrival,AOA)和母语使用量对于意大利母语使用者识别英语辅音的影响。这项研究的结果表明语音短期记忆的个体差异可能会影响二语辅音的感知。

第三种聚类的中心节点为Tomasello和Goldberg等人的研究,研究重点聚焦于语法知识、规则等对语言学习者在语言使用过程中的影响。Tomasello[24]分析了一个儿童自然话语语料库中动词和名词过度正则化的现象。Goldberg[25]探究了语言使用者判断生成的新句子的可接受性时,动词频率是否重要,或者是否只有在当有一种现成的替代方法可以用所选动词表达预期信息的情况下才重要。

第四类聚合的研究重点则在于探索语言习得和语言教学过程中,语言知识的输入和输出对语言学习者或者语言教学者的影响。Swain[26]提出了输出假设(The Output Hypothesis),人们在语言输入过程中倾向于关注对意义的理解,而不会意识到形式的表达。只有通过语言输出的方式,才能督促学习者处理形式意义,而不是进行简单的语义处理。Bryfonski和Sanz[27]提出,口语互动过程中的纠正性反馈是成功习得第二语言的基本要素。

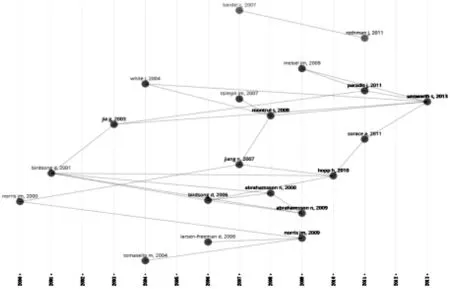

4.文献历史被引分析

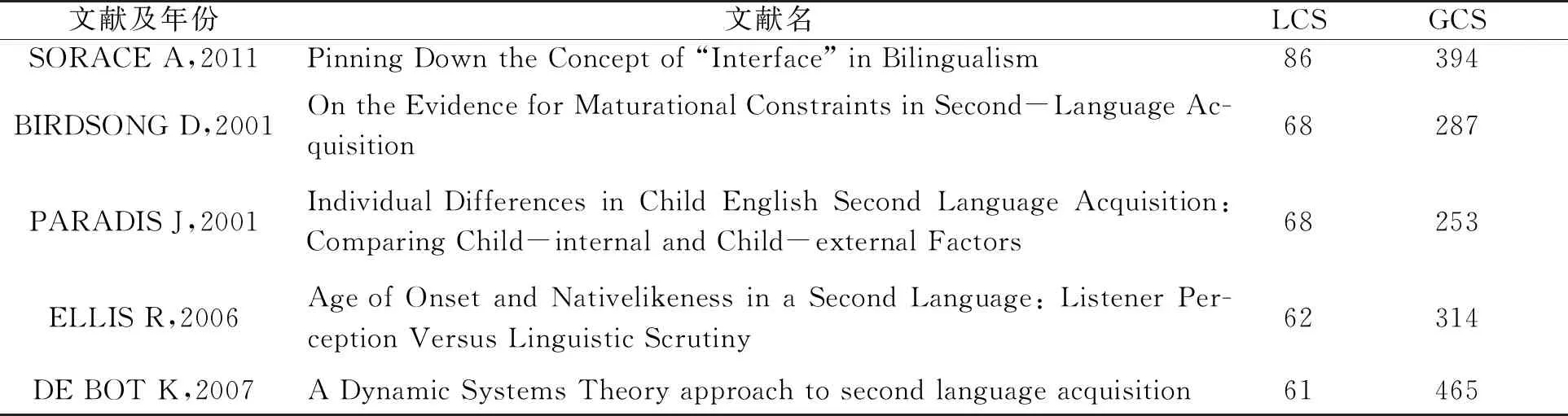

文献历史被引图能直观呈现高被引文献的历时变化,从而反映该领域研究热点的变化与发展。Bibilometrix可反映文献历史被引的两项指数,一项为当前数据库的文献被引次数(Local Citation Score,LCS),第二项为整个数据库中某文献的被引次数(Global Citation Score,GCS)[18]24。

由图9及表4可见,历史被引次数前5的关键文献,LCS与GCS分数均较高。Sorace[28]于2011年发表的“Pinning Down the Concept of ‘Interface’ in Bilingualism”中详细解释了二语习得中的接口假说。Birdsong[29]在关键文献“On the Evidence for Maturational Constraints in Second-Language Acquisition”中,以西语母语使用者为被试,通过实验得出结论,语言学习即使在假定的习得关键期结束后开始,第二语言的习得也与学习年龄呈负相关。他们还在研究中发现晚学习者中也能出现二语水平接近母语的情况,他们认为这表明了二语习得的结果可能取决于母语和二语的适配和二语使用情况。Paradis[30]在发表的“Individual Differences in Child English Second Language Acquisition: Comparing Child-internal and Child-external Factors”中研究调查了多个儿童内部和儿童外部因素如何影响英语二语儿童在词汇量和动词形态准确性方面的习得结果。从表4可见,生物语言学相关文献历史被引指数较高的重要研究均为二语习得方面的成果,说明了该分支有较高的发展水平。

图9 生物语言学文献历史被引图谱

表4 国际生物语言学文献历史被引用次数表

三、结语

生物语言学的研究视角涉及生物学、病理学、心理学、认知神经科学、脑科学、教育学、社会学等学科,当前的生物语言学研究处于高速发展的阶段。本文选取WOS核心数据库中生物语言学相关文献,通过Bibliometrix文献可视化工具,对自2000年来生物语言学的研究现状进行可视化分析,结果表明:生物语言学的发展前景广阔,生物语言学目前的主要课题为儿童语言习得、移民语言习得、语言障碍患者语言习得等,研究热点较为集中,相关研究常反复检验、修正语言习得方面的某假说,但研究结论较为分散。针对许多新兴课题(例如anxiety/identity/motivation/beliefs/gender)的研究较少,这说明生物语言学所跨学科之间的互动有待增强,未来的研究应积极利用现代认知神经技术进行取证。