视角转换与史料互证

——唐学詠、《世梦》及《清凉歌集》研究

○屈怀凯

唐学詠(1900-1991)是中国近现代音乐史上一位贡献卓越的音乐活动家、音乐教育家、作曲家。20世纪90年代初,刘立新基于对唐学詠生前的访谈发表了《唐学詠的音乐世界》[1],文章以叙事的方式对唐氏一生作了简要梳理,使其进入当代音乐学术视野。此后30年间,先后有学者就其音乐作品、音乐事迹、音乐教育及贡献等展开研究,但因相关史料的匮乏,难有整体性突破。

目前对唐学詠音乐创作的研究主要集中于钢琴体裁,[2]对其声乐作品的研究则较为薄弱,仅见于春涛对《军歌(三首)》《国歌》(均为罗家伦词)的简要分析,梁鲲对搜集到的五线谱、简谱并列版本《军歌》的音乐本体分析(仅为《军歌(三首)》中的第一首),以及陶亚兵、张丹宇对《去灭日寇》的考证、解读。[3]在唐学詠的音乐教育贡献方面,仅见杨和平的专著《先觉者的足迹——李叔同及其支系弟子音乐教育思想与实践研究》第六章第一节“唐学詠的音乐教育思想和贡献”[4],将唐氏纳入“弘学”研究视野,对其乐教思想和贡献分别梳理。刘立新基于口述史料对唐学詠音乐生平梳理后,于春涛、梁鲲、杨和平等学者亦均有所补充,但较少新材料地使用。目前对《世梦》的研究,仅见张艺《李叔同〈清凉歌集〉的音乐创作形态分析与文化阐释》一文在“弘学”视野下所作简要分析。[5]

笔者近来翻阅《清凉歌集》[6](见图1),有感于当前研究皆将目光投向弘一大师,而一应歌曲作者皆为大师佛光遮蔽,遂有心从作曲家视角进行研读,这其中便有《世梦》的作曲、《观心》四部合唱版的和声编配唐学詠。经过多种途径的史料搜集,笔者获取到唐学詠歌曲曲谱20首(另外,仅见歌词的有3首,仅见歌名的有6首),文论25篇,相关报道、训令10余条。本文基于这些新见史料,在整体把握唐学詠歌曲创作特征的基础上,通过《世梦》创作史实考辨和音乐本体分析,对唐学詠在新中国建立前的音乐人生、创作风格和历史抉择进行了解读,并进一步就《清凉歌集》研究的深入化展开拓展性思考。

图1《清凉歌集》封面

一、唐学詠歌曲创作简评

唐学詠1919年考入上海专科师范学校,1921年夏,以第二名的成绩毕业,此阶段曾创作过歌曲《运动会》[7]。同年7月,他考入里昂中法大学海外部,次月赴法,初习天文学,后改音乐专业。1922年考入里昂国立音乐学院,主修理论作曲。其在留法期间曾获得诸多奖项,并以管弦乐《忆母》获“桂冠乐士”称号,“还被‘国际文艺作家及作曲家协会’吸收为会员,成为远东地区仅有的两名会员中的一位(另一是日本人)”[8]。此中细节刘立新、于春海等学者已作相应梳理,本文不再赘述。从目前的研究来看,其留法期间所作声乐作品仅有《黄花岗薤露歌》一首。

1930年3月归国后至1937年底,他受聘为中央大学教育学院艺术科教授兼音乐组组长,后任科主任。1937年7月曾负责筹办“浙江省立音乐馆”[9],并任馆长。此后,他先后担任了国立艺术专科学校音乐组主任[10]、昆明国立艺专艺术系音乐组组长、湖南蓝田师范学院音乐专修科主任,[11]其间亦曾短期担任教育部音乐教导员训练班授课讲师,[12]直至1945年6月8日,受聘国立福建音乐专科学校校长。[13]此外,其自1934年5月受聘教育部音乐教育委员会委员,其间音教会虽多次进行人员改组,直到1943年11月他都担任委员一职;[14]1933年6月,受聘教育部“中小学音乐教材编订委员会”委员;[15]1935年10月,被推选为南京“中国文艺社”首届理事;[16]1937年1月20日,受聘为中央文化事业计划委员会音乐研究会首届委员,[17]等等。因此,毫不夸张地说,身处南京的唐学詠和萧友梅(上海)、杨仲子(北京)同为20世纪30年代中国专业音乐教育的顶梁柱,且其20世纪40年代在音乐教育上依然贡献突出。归国后,唐学詠在声乐体裁创作上着力尤多,笔者搜集到有乐谱的即有20首,另有3首歌词(《绥远抗战歌》《出塞歌》[18]和《玉门出塞歌》[19]),此外,仅见作品名的有《军民联欢(二)》(郑青士词)《全国运动大会会歌》《民族至上》《还我河山》《出征歌》《凯旋歌》,以及清唱剧(亦说“表演剧”)《神曲》,合唱《山居引》《牧童操》,戏剧配乐《保卫卢沟桥》[20]等。以下将对搜集到的歌曲从记谱特征和音乐本体层面作以分析。

(一)记谱法问题

1921年,唐学詠曾因不熟悉固定唱名法而考试失利,后经一年的准备才成功考入里昂国立音乐学院,学成回国后,他不遗余力地在中国推广固定唱名法。1936年,其在当时的中央广播无线电台所作讲座《什么是固定唱名法》中即对首调唱名法提出过尖利批评:“首调唱名法,到现在,实在已成了东西音乐家公认的不良唱法,因无怪乎在我国流行了三十余年,一点成效也看不见……所以回国以后,每遇一个朋友,每到一处地方,凡有问起我音乐教育的意见,我一开口,就是宣传固定唱名法,自然连带着便反对首调音唱法。这是归国后五六年来,不论是公开演讲,或私人谈话,都是如此。”[21]到1946年他又曾在《首调音唱名法为什么被废弃,而换上一个固定唱名法呢?》[22]一文中对首调唱名法的诸多弊端作了批评。

对固定唱名法的提倡,同样体现在唐学詠歌曲的简谱记谱中。唐氏1920年发表的《运动会》是一首无转调的2/4拍进行曲,采用了简谱首调记谱。此后直到1935年,唐氏歌曲的简谱记谱体现出两大特点:首先,有转调的作品不标明转调,而是以一个调性贯穿始终(如《黄花岗薤露歌》《国歌》[23]等);再者,个别作品直接以固定音高记谱(如《军歌(一)》[24])。若不能明晰此两点,想要进入唐氏歌曲的音乐本体分析,则极容易产生误读。

1935年以后唐氏歌曲的记谱虽仍不体现转调,但未见有以固定音高记谱的情况,均统一为惯常的首调音记谱。这一转变体现了唐氏推广固定唱名法时的实验性探索,显然其采用固定音高方式记简谱的尝试以失败告终,且直到新中国建立之前,仍坚持认为简谱无法明确体现转调。无论如何,通过唐学詠的简谱记谱法探索及其相关文论,让我们看到近现代简谱记谱法在我国传播的过程中曾经存在的一种发展方向,以及唐氏对此付出的长期努力。

(二)歌曲本体特征

笔者搜集到的唐氏歌曲中带钢琴伴奏的有6首(《黄花岗薤露歌》[25]《军歌(三)》[26]《国民革命歌》[27]《世梦》[28]《合作歌》[29]和《国立福建音专校歌》[30]),其余14首均为旋律谱,此外另有3首歌词和6首歌曲的歌名。对于不含钢琴伴奏的歌曲音乐本体的分析,只能循唐氏记谱法特点结合歌词及旋律特征就其曲式、调性、曲词关系等予以管窥。

1920年,唐学詠尚在上海专科师范学校读书期间,即曾发表过一篇《对于我国现有歌曲的改造观》的文章,将歌曲分为“国性的歌曲”“个性的歌曲”“教育的歌曲”和“戏剧的歌曲”四类。[31]以此分类来审视唐氏歌曲,其中“国性的歌曲”有《黄花岗薤露歌》《去灭日寇》[32]《军歌(三首)》[33]《国歌》《国民革命歌》《绥远抗战歌》《出塞歌》《天下为公》[34]《中华民族对日抗战歌》[35]等;“教育的歌曲”有《运动会》《合作歌》《精神总动员歌》[36]《国立中正医学院院歌》[37]《明宪女子中学校歌》[38]《国立福建音乐专科学校校歌》《湖南(湘雅)医科大学校歌》[39]《师范学院院歌》[40]《戏剧专科学校校歌》[41]《中央大学校歌》[42]《国立艺术专科学校校歌》(现中国美院院歌)[43]等;《保卫卢沟桥》中使用的《军歌(一)》亦属“戏剧的歌曲”;“个性的歌曲”仅有《世梦》一首。其中“国性的歌曲”包含了救亡抗战歌,“教育的歌曲”包含了民众教育性质的政治歌。

由于身处教育领域高位,唐学詠的歌曲创作很大比例上为政治任务,像《国民革命歌》《合作歌》《精神总动员歌》等均与当时国民党的政策紧相关联,但其歌曲半数以上皆以救亡抗战为主题。唐学詠1925年留法期间就曾创作过缅怀广州起义阵亡烈士的《黄花岗薤露歌》。1931年创作了《去灭日寇》,他是九·一八事变爆发前后最早进行救亡歌曲创作的作曲家之一,此外,还曾创作《军歌(三首)》[44]等。1937年抗日战争爆发后不久,创作了《绥远抗战歌》《出塞歌》,和冼星海、周巍峙共同为三幕剧《保卫卢沟桥》配写歌曲,另外还创作了《中华民族对日抗战歌》等等。从北伐战争、九·一八事变到抗日战争全面爆发,唐学詠均有宣传抗战或悼亡纪念的歌曲产出。

面对受众群体和歌曲功能的不同,唐学詠创作的复杂性亦存在明显差别。其“教育的歌曲”以及“国性的歌曲”中的救亡抗战歌曲,主要面向大众、学生、职工、军人,歌曲整体在一个调性上创作,基本不设或少用转调。如《去灭日寇》虽未标注调性,但从旋律分析无转调,《军歌(三首)》后两首均在G大调,《运动会》《合作歌》《精神总动员歌》分别在F、G、E大调等等。且此类歌曲的结构亦以乐段或对比单二部为主。而其他作品则频繁使用转调,且结构铺排更为多样,词曲关系处理更为自由,即便同结构的多段歌词亦配以不同旋律,体现为“通谱歌”的写法。比如《黄花岗薤露歌》的歌词为两段同结构,但作曲家以自由模进手法有意避免谱成分节歌的简单形态,虽两段仅有22(11+11)小节,却运用了多次转调(g-c-g-c;g-B-g);《国民革命歌》歌词有三段,作曲家却有意将第一段词裁为两段,使通常为再现单三结构的歌曲成了减缩再现的四部结构“通谱歌”,且几个段落的调性变化对比极为明显;《世梦》的创作亦体现出以上特点,笔者将在后文对其进行专门分析。

就整体和声风格而言,唐学詠的歌曲创作体现为明显的古典主义至浪漫主义早期和声特点,转调多为近关系转调,终止式也较为清晰。除《天下为公》采用中国民族调式(前段G徵加变宫,后段C宫七声雅乐)创作外,其他均为西洋大小调。结合宋歌、梁鲲等学者对唐氏钢琴作品的分析,可以判定唐学詠的创作风格基本是在西方古典主义到浪漫主义早期风格框架内。在民族风格音乐创作方向,其亦曾有过理论思考和创作实践,但此类作品数量十分有限。

二、《世梦》创作史迹考

弘一大师1931年5月24日(农历四月初八)致刘质平信件中嘱托:“《世梦曲》,乞先付油印(珍笔版)。曲及伴奏,中文歌词及法文歌词,务乞详校无讹。”[45]从酝酿到正式出版,《清凉歌集》的创作历经诸多波折,耗时约七年,孙继南考证其作曲情况为:“紧随每首歌词的完成,作曲工作也在同步完成。”[46]但孙继南误将作曲开始时间梳理为“词完稿(曲开始)——1932年2月中旬前后”,如此一来便与“同步进行”的论证两相矛盾了。从以上弘一大师致刘质平信件内容可知,《世梦》是《清凉歌集》中最早油印出版的,其最初的出版样态为誊写的“珍笔版”,且除中文歌词外,亦附有“法文歌词”。从信件写作时间可知,至晚在1931年5月24日之前《世梦》曲、伴奏、中文歌词、法文歌词均已创作完成。

弘一大师的信件包含一个重要信息,即《清凉歌集》最初的油印“珍笔版”附有“法文歌词”。孙继南亦曾对此有所关注,并指出“其意图及交流对象值得关注,只是目前尚无可考线索”[47]。史料是历史研究的基础,无确信之史料则无以对研究对象定论。笔者亦曾对歌集之“珍笔版”进行查找,亦是徒劳无获,但在资料搜集过程中,尤其将目光投向唐学詠及其《世梦》之后,引发了诸多思考。

首先,以文字学结合歌集之佛学背景考量,“法文”之含义并非一定是French之法国语,实则佛家常常将赋有佛理的文字、语言讲作“法文”“法语”,若从此义,则弘一大师所言“法语”之实指乃为其亲笔所书之歌词墨宝,这在1936年10月正式出版的《清凉歌集》中均有保留,[48]此外,“法文”亦有可能是梵文之义。但是,弘一大师此封信件后文提到:“又以前之三首,亦乞译为法文歌词,再付油印(并印伴奏),寄下数十份。先以此油印者流通,待《花香》曲撰就,再总付印、制锌版可也。”[49]其中“乞”字的语气和“译”字体现的创作方式,足以证实此“法文”所指并非弘一大师之歌词墨宝。

无论如何,弘一大师信件提供了《世梦》的创作过程信息,以及唐学詠参与《清凉歌集》创作的细节及某些可能性,即此信件写就之前仅《世梦》带有法文歌词和伴奏。这对《世梦》的研究有两点助益,其一,更加确证了前文所作《世梦》为歌集中最早完成的作品的论断,其二,此“法文歌词”若为法国语歌词,其译者最大可能便是唐学詠。唐氏1921年7月考入里昂中法大学海外部,到1930年3月学成归国,留法近九载,完全有能力胜任此翻译任务,再加之信件中显示最初仅其作曲的《世梦》附有法文歌词,因此,“法文”若为法国语之义,则译者极有可能就是唐学詠。不止于此,若《世梦》之法语歌词为唐氏所译,则其余四首当亦为唐学詠所译。

通过以上分析,目前可知,《世梦》(含词、曲、伴奏、中文歌词、法文歌词)创作完成时间至晚在1931年5月24日之前,它是《清凉歌集》中最早完成的作品。唐学詠与《清凉歌集》的渊源不仅在于《世梦》作曲,还担任了《观心》四部合唱版的和声编配,此外,在歌集最初“珍笔版”的编辑、流通过程中,极有可能承担了整本歌集的法文歌词编译工作。

三、《世梦》音乐本体分析

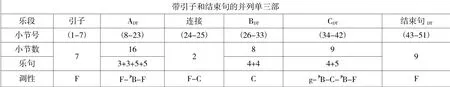

《清凉歌集》的歌词除《清凉》为原创外,其余四首乃是弘一大师由莲池大师、蕅益大师文论“缀录”(编创)而来,芝峰法师在“清凉歌集达旨”中从总论到分说,对其中意境、佛理作了极为细致、深入地阐发。“达旨”以图表的形式对歌曲之间的关系作了总说明(见图2),整体观之:第一首起到引入作用;中间三首不断依佛理提出俗世问题,且从视觉、嗅觉到“尘心”,步步深入,愈加虚幻;最后一首《观心》旨在道出禅机,即“觅心了不可得便悟自性真常”,宇宙万物皆“平等一如”[50],如此可得“清凉”,五首歌曲周而复始形成一个圆融的整体。《世梦》位于张力的最高点,起到承前启后的作用,此歌的写作对作曲家专业水平要求最高。夏丏尊在“清凉歌集序”中提及:“七年以来,质平及其学友根据和尚所作歌辞,分别谱曲,反复推敲,必得和尚印而后定。”[51]即歌集的音乐创作乃由弘一大师整体把关,其1936年9月19日致滕进居士信件曾评价道“后三首最胜,前二平平”[52]:唐学詠《世梦》的创作,是得到弘一大师肯定的。

图2 释芝峰所作《清凉歌集》歌曲关系图[53]

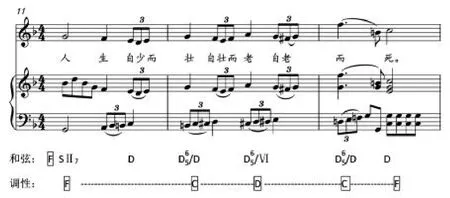

《世梦》的歌词由三个层面上对梦境地阐发(生死轮回、名利牵制、梦亦非梦)加一个结语(破尽无明)构成。唐学詠使用“通谱歌”的方式进行谱曲,整体为带引子和结束句(乐段规模)的三段体结构(见图3),段落内部和段落之间的旋律基本不存在重复性材料的运用,仅以一个节奏型作为主导动机贯穿整首歌曲,歌曲结构、和声、终止式等方面的处理均体现出较强的逻辑性。

图3《世梦》曲式结构图

歌曲前有7小节引子,前两小节由低音区二度和音模仿寺院钟声,之后双手奏响下行八分音符分解和弦,并在不断加速后渐慢引出A段。[54]A段为四句体结构,整体调性在F大调。“却来观世间犹如梦中事”旋律主要为螺旋式进行的四分附点音型,可分为两个重复节奏的乐节,该节奏型作为主导动机在整首歌曲的创作中起到统一乐思的作用(见例1)。

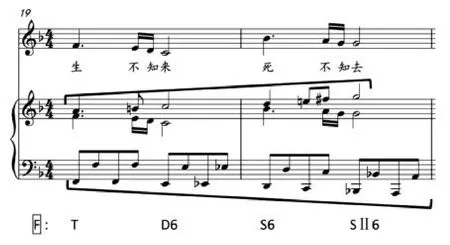

第二句“人生自少而壮,自壮而老,自老而死”旋律声部突出了四分音符接三连音的音型模进,伴奏上方声部重复旋律音,下方作自由的卡农式模仿,和声则以离调方式先后在FC-D-C-F调性上形成对称调性的属联锁(见例2)。

例1 主导动机节奏型

例2 对称调性的属联锁

第三句的后半句“又入又出无穷已”转到B大调,和声为D-T的重复。最后一句又回到F大调,“生不知来”“死不知去”的节奏为乐段开头节奏型的变体。伴奏的中声部重复旋律音,高、低声部形成反向级进,而和声则以反功能进行体现歌词内涵(见例3)。

之后,“懵懵然”“冥冥然”为小切分加四分音符的下二度模进。“千生万劫不自知,非真梦欤?”以完满终止在F大调结束。

B段之前有两小节连接,材料来自引子第3、4小节,最后两拍转到C大调。该段整体以源自主导动机节奏型的附点节奏为主,在乐段对比的基础上,亦保证了整首歌曲的统一性。B段的创作略显模糊,原本此段和C段合起来恰好在规模上与A段达到平衡,但作曲家选择以完满终止在此收束,并在C段之后将最后几句歌词处理为结束句,以此达到歌曲整体的平衡。其旋律声部运用了六声音阶(C宫加清角),但又因清角音在强拍上的两次出现而模糊了这种民族性特征。此外,还运用了向F和G大调的离调和弦,以及同主音小调的渗透等。

例3 反功能和声的运用

C段是整首歌曲的高潮段,调性最为复杂,仅9小节却作了多次转调,与B段的单一调性形成对比,但就此段内部而言,均为B大调的近关系转调。“庄生梦蝴蝶,孔子梦周公”为级进下行旋律的上三度模进。“梦时固是梦,醒时何非梦?”和“旷大劫来一时一刻皆梦中”合成一个乐句,整体旋律成拱形结构,伴奏下方声部旋律在歌词断句处插入一个八分音符,形成主导动机节奏型,从而保持歌曲整体乐思的统一。

结束句的写作很有特点,全段和声为主四六到属和弦的七次重复。第一句“破尽无明大觉能仁”旋律为二度级进下行音型的四次模进。后句“如是乃为梦醒汉,如是乃为无上尊”则以主导动机节奏型为主。乐曲最后在1小节连续的十六分音符琶音后以ppp力度的二分音符主和弦结束,似引子“钟声”之余韵(见例4)。

整体来看,作曲家运用了多次模进以及和声连接的重复,并有意设计了对称调性的属联锁及反功能和声,还大量使用TSⅥ和弦,这都很好地为歌词中所含的梦境及“轮回”观念作了“语词描绘”。从歌曲的旋律到和声写作来看,虽有对寺庙钟声的模仿,亦有四、五度和音的突出及略显六声调式特征音阶的运用,但整体还是西方艺术歌曲的写法,且和声基本未超出浪漫主义早期技法。然而,歌曲的乐思发展手法和主导动机处理都很现代,此为唐学詠其他歌曲中所未见。

四、唐学詠的近代抉择

近代中国西乐东渐的历史背景下,一代代乐界先贤面对中西、古今、雅俗以及国难与乐艺等等之间纠葛难调的复杂关系,做出了艰难的个体抉择。唐学詠选择了类似当时留学欧美的萧友梅、黄自、陈洪、青主等人以西方形式表现民族精神的“国乐改进”主张,即“对新国乐的认识主要关注音乐的内容与时代精神的结合,强调音乐的现实意义问题”[55]。中国艺术歌曲的创作从青主1920年留德期间创作的《大江东去》始,短短十年发展,赵元任的《新诗歌集》(1928年)、黄自的《春思曲》(1933年)等近代艺术歌曲集中的精品均已出版,且开始形成一定的个人风格,尤其在西方形式基础上对民族元素、民族精神的融合方面实现了有效实践。唐学詠1931年5月前创作完成的《世梦》基本完全使用西方技法,歌曲的和声写作逻辑以及对歌词意境的传达等,体现出作曲家对西方传统作曲技术运用的娴熟。从近代音乐史的大背景中来看,虽然唐学詠的作品数量不多,但其著名作曲家的地位实至名归,可若是就其个人历史贡献而论,相比之下,其音乐活动家和音乐教育家的身份要高于其作曲家身份。

例4 和声连接的连续七次重复

留法期间唐学詠就曾演出过自己创作的洞箫与竖琴《凤凰来仪》,1937年2月间,亦曾作有一部钢琴组曲(含《元宵节》《追念》《喜相逢》三首)并曾亲自持赠俄国音乐家齐尔品,据当时报道称该组曲“皆系用我国五声音阶所制成者”,且受到当时上海工部局乐队指挥梅百器赞赏:“该曲为近代音乐中采用中国音阶之音乐作品,自法国那勿尔作品以迄于当代名家,当以此曲为最珍贵之文献,亦可为今后采用五声音阶之模范杰作。”[56]若如该报道所言,此组曲当是最能体现唐氏近代音乐创作中民族性探索的作品,可惜相关乐谱至今不曾浮现。仅根据现见唐氏歌曲谱本以及之前学者对其钢琴作品的研究来看,其“西化”倾向较同时代的作曲家更为彻底,明确使用民族调式创作的仅歌曲《天下为公》和钢琴曲《流星》两首,其他作品虽有些许民族特征,皆是潜意识的民族自觉使然。

唐学詠在近代中国乐坛的影响力主要来自钢琴创作,而其在中国政坛的影响力主要来自声乐创作。虽然现见唐氏音乐作品较少体现民族性素材,但其中却饱含民族精神、家国情怀,很注重音乐创作的时代性。其对社会事务和民族命运的关切与担当早在学生时代就已深深地扎下根来:留法之前,积极参加各种学生社团,曾担任江西旅沪学生会首届主席;[57]加入上海学生联合会,该会在1920年6月至1921年3月间曾举办过多次募捐“游艺会”[58],他均以钢琴独奏的形式参与其中;还曾于1920年8月16日在“电器工界联合会”谈话会上作了《劳动界之代价》的演讲;[59]留法期间,创作了缅怀辛亥革命烈士的《黄花岗薤露歌》,等等。此后,唐学詠在九·一八事变、抗日战争全面爆发等中国近代反抗列强侵略的民族民主斗争的重大历史节点上,均较早投入到救亡抗战歌曲创作中。其救亡抗战歌曲以简练的技法写作,单一调性、结构清晰,便于作品传唱,与他的其他题材类型的歌曲区别明显。新中国建立前,唐学詠真正堪称艺术歌曲的作品仅《世梦》一首,这与其同时代、近似求学背景以及近似音乐创作美学追求的作曲家形成鲜明反差,其中因由乃是源于个人乐艺追求对家国抗战需要的平衡。

作为一首“个性的歌曲”,《世梦》和唐氏的其他歌曲相比,亦更能体现其个体心理。创作《世梦》时,唐学詠初入而立之年,游学九载,归来时一腔抱负、满心憧憬。但国家却仍是外患未息,内乱频仍,自1927年“第一次国共合作”破裂后,1930年前后国民党的“剿共”形势愈加严峻,国民党内部亦是派系林立、纷争不断,以致各路军阀间爆发了“中原大战”。再者,唐学詠在法国的留学生涯,除接受了音乐的顶尖教育外,还常常参加各种艺术活动和音乐沙龙,西方先进的音乐教育水平和民众音乐生活的高水准,必然会让这位年轻的音乐家与自己国家的音乐发展程度进行比较,其中的焦虑与紧迫感不难感悟。《世梦》的创作正可谓唐学詠自我心灵的短暂疏解,但非是其对现实世界地逃避,他此后创作的大量抗战歌曲均可探得其积极的人生态度。就唐学詠的近代抉择而言,其过硬的专业素养完全可能成为高质高产的作曲家,可此二点在近代中国的抗战背景下却难以兼得,抑乐艺而倡救亡,是那个时代饱受欺凌的民族对自己的作曲家提出的强烈要求。虽地域、阵营、工作性质等不尽相同,浩荡的音乐大军站在家国立场、民众立场投身革命事业,默默地转化着个人理想:把乐艺的理想转化为斗争的武器,把战场的炮声转化为和平的理想。唐学詠也是其中之一,他已在国际乐坛斩获诸多殊荣,在乐艺的路向上大有可为,但归国后没有继续沿着留学期间以钢琴曲和管弦乐为主的创作方向前行,而是反身将主要精力投入到音乐行政工作中,进行简单易传播的歌曲创作。实则,前文所述唐学詠学生时代所参与的一系列社会活动情况,早已预示了其家国高于乐艺的命运抉择。

余论

虽然《清凉歌集》其他作品未能全部达到《世梦》水准,尤其在旋律写作上尚未摆脱学堂乐歌的简单形态,但弘一大师“旋律宜将歌意曲折一一表出”的要求早已奠定了其艺术歌曲的创作基调。因弘一大师的巨大影响力,《清凉歌集》从近代出版到当代研究,都将词作者作为重心。实则,歌集的五位作曲家俞绂堂、潘伯英、徐希一、唐学詠、刘质平,亦均曾为中国近现代音乐教育、音乐创作做出过重要贡献,是值得进行深入研究的音乐家。且对这些音乐家的研究,尤其是对彼此“交往”史料的发掘、整理,可将《清凉歌集》研究向深入化拓展。

《清凉歌集》的产生源于刘质平对当时“靡靡俗曲流行闾阎”[60]的感慨。弘一大师最初设想的受众群体主要为学校学生,比如1929年11月25日致刘质平信中说:“现已拟定十首,尚未撰就,但皆是高中专科可用者,恐将来全集之中多属于此类。其普通用及小学者,仅有一二首,或竟无有也。”[61]到歌词全部完成,1930年7月致弘伞法师信件中亦说:“于佛教色彩甚淡,冀以广布耳。初中三年以上用。”[62]1934年8月歌集谋求出版,大师致刘质平的信件中却提出“佛学书局有分局数处,流通甚广,较开明为适宜也”[63]。为何弃开明而选择佛学书局?这显然和之前“于佛教色彩甚淡”的认知相矛盾。最终刘质平还是选择了在开明书店出版,弘一大师圆寂之后,到1943年4月上海佛学图书馆(1932年由上海佛学书局创办,附设于佛学书局内)才以简谱形式将《清凉歌集》收录在《妙音集》[64]中,由大雄书局出版。歌集创作、出版过程中弘一大师个人及其与刘质平之间观念冲突的深层根源为何?这是值得继续深入思考的问题。

《清凉歌集》究竟是一部怎样的作品?目前的研究有“佛法歌曲”(孙继南)、“佛教艺术品”(盛秧)、“艺术性的佛教歌曲”(张艺)以及“交集着‘诗’与‘乐’、‘宗教’与‘艺术’的歌曲辑集”(金星)等等多种界定。结合诸种特征,笔者认为《清凉歌集》乃是:弘一大师及其支系弟子合力编写的,以艺术歌曲为载体的,雅、俗、佛、尘圆融于内的一部现代化梵呗经籍。若将其比作建筑,那不只是几间瓦房,亦不只是一栋五层小楼,而是通向近代历史博物馆的一个入口。由此认知出发,在对几位作曲家进行研究的基础上,若能通过几个专题之间的史料互证,结合当时文化、宗教、社会民生等层面进行传播视角地解读,则《清凉歌集》将进入一个在守成与革新、佛门与尘世、国内与国际等多重微妙关系中进行研究的新阶段。

[1][8]刘立新《唐学詠的音乐世界》[J],《人民音乐》,1991年第4期。

[2]如:宋歌《中国第一部钢琴曲集——简评〈学咏钢琴散曲集〉》(《中央音乐学院学报》,2004年第3期)从版本考察、创作时间、出版时间以及音乐本体等层面对《学詠钢琴散曲集》(良友图书印刷社,1931年)的研究;于春涛《唐学咏先生音乐事迹研究》(《艺术研究》,2007年第1期)从史学角度对唐氏钢琴作品的介绍;梁鲲《冰山一角——唐学詠音乐遗产的再审视》(《中国音乐学》,2008年第4期)对唐氏在新中国建立后出版的《钢琴奏鸣曲两首》(音乐出版社,1957年)的音乐本体分析;肖洋《简论唐学咏钢琴音乐创作的民族性特点》(交响,2022年第1期)对唐学詠钢琴作品中的民族性特征的解析。

[3]陶亚兵、张丹宇《唐学咏早期抗日救亡歌曲〈去灭日寇〉回顾》[J],《中国音乐学》,2021年第4期。

[4]杨和平《先觉者的足迹——李叔同及其支系弟子音乐教育思想与实践研究》[M],上海:上海音乐出版社,2010年版,第128-133页。

[5]张艺《李叔同〈清凉歌集〉的音乐创作形态分析与文化阐释》[J],《艺术百家》,2016年第4期。

[6]《清凉歌集》1936年10月由开明书店正式出版,售价“三角”(约为当时一般音乐理论书籍一半的价格)。收录有弘一大师作词的五首歌曲:《清凉》(俞绂棠曲)、《山色》(潘伯英曲)、《花香》(徐希一曲)、《世梦》(唐学詠曲)和《观心》(刘质平曲),另有四部合唱版《观心》。除曲谱外,还包括夏丏尊所作“清凉歌集序”、弘一大师所书歌词墨宝以及芝峰法师所作“清凉歌集达旨”等。

[7]谈经词、唐学詠曲《运动会》[J],《美育》,1920年第3期。

[9]前人研究中均称“杭州音乐馆”,笔者依据《学校新闻》所刊《中大音乐教授唐学詠撰抗战歌》(1937年第75期,第2页)中的记述以及同年7、8月间《申报》多条招生信息称为“浙江省立音乐馆”。

[10][11][12][14][15][17]孙继南《中国近代音乐教育史纪年(1840-2000)》[M],上海:上海音乐学院出版社,2012年版,第112页,第136页,第106页,第104-122页,第100页,第109页。

[13]对于唐学詠受聘福建国立音乐专科学校的时间,之前的研究仅记为1945年9月(亦有说8月)“出任”。笔者依据1945年《教育部公报》所刊之《部令:教育部聘书第二九九七三号》(第17卷第6期,第19页)所注时间“三十四年六月八日”判定其受聘时间为1945年6月8日。

[16]1935年《艺风》(第3卷第11期,第52页)曾刊载唐学詠参加“南京‘中国文艺社’成立”的速写。就该社创建时间,参见赵伟《记忆深处的中国文艺社》[M],《新文学史料》,2019年第3期。

[18]《中央日报》[N],1937年8月16日,第7版。

[19]罗家伦词、唐学詠曲《玉门出塞歌》。歌词参见许小青《诚朴雄伟泱泱大风——中央大学校长罗家伦》[M],济南:山东教育出版社,2012年版,第1-2页。

[20]连续剧《保卫卢沟桥》于1937年7-8月由上海“中国剧作者协会”编演,其中的歌曲分别由赛克、施谊、罗家伦作词,冼星海、唐学詠、周巍峙作曲,罗家伦和唐学詠1933年合作的《军歌(一)》在剧中作为第一幕的插曲。参见中国剧作者协会集体创作《三幕剧保卫卢沟桥》[M],上海:戏剧时代出版社,1937年版。

[21]唐学詠《什么是固定唱名法》[N],《广播周报》,1936年第88期。

[22]唐学詠《首调音唱法为什么被废弃,而换上一个固定唱名法呢?》[J],《音乐学习》,1946年第1期。

[23]罗家伦词、唐学詠曲《国歌》[J],《新生活月刊》,1935年第1期。

[24]该歌曲简谱版曾被多个期刊刊载,均为固定音高记谱,如,《偕行》,1933年第1卷第8期;《广西教育行政月刊》,1933年第3卷第2期,第201-203页;《教育周刊》,1933年第167期,第36-38页。

[25]吴稚晖词、唐学詠曲《黄花岗薤露歌》[J],《良友》,1931年第61期。

[26]罗家伦词、唐学詠曲《军歌(三)》[J],《音乐教育》,1933年第1卷第3期。

[27]蒋中正词、唐学詠曲《国民革命歌》[J],《文艺月刊》,1936年第9卷第5期。

[28]弘一法师词、唐学詠曲《世梦》[A],弘一大师《清凉歌集》[M],上海:开明书店出版,1936年版,第10-13页。另见《音乐学习》,1946年第1卷第1期。

[29]陈果夫词、唐学詠曲《合作歌》[J],《教与学》,1937年第2卷第8期。

[30]陈易园词、唐学詠曲《国立福建音乐专科学校校歌》[A],福建音乐专科学校校友会《国立福建音乐专科学校校史》[M],1999年版。

[31]唐学詠《对于我国现有歌曲的改造观》[J],《美育》,1920年第2期。

[32]侯佩尹词、唐学詠曲《去灭日寇》[J],《劳动周刊》,1931年第13期。

[33]罗家伦词、唐学詠曲《军歌三首》。简谱版见《教育周刊》,1933年第167期,第36-38页。五线谱版见《浙江教育行政周刊》,1934年第6卷第7-8期,第57页,第61页,第54-56页。

[34]词出《礼记·礼运篇》、唐学詠曲《天下为公》[J],《教育阵地》,1939年第12期。

[35]于右任词、唐学詠曲《中华民族对日抗战歌》[A],火线歌咏团编选《火线下之歌》[M],1939年版,第34页。

[36]陈立夫词、唐学詠曲《精神总动员歌》[J],《教育通讯(汉口)》,1939年第26期。

[37]唐学詠词曲《国立中正医学院院歌》[J],《国立中正医学院院刊》,1942年第1期。

[38]周邦式词、唐学詠曲《明宪女子中学校歌》[J],《明宪校刊》,1947年第63期。

[39]龙伯坚、荣印林、唐学詠、陈宇《湖南(湘雅)医科大学校歌》[A],《中国校歌大系》编辑委员会《中国校歌大系》[M],北京:大众文艺出版社,2000年版,第238页。

[40][41]廖世承词、唐学詠曲《师范学院院歌》[A],马军《近代中国高校校歌选》[M],上海:上海社会科学院出版社,2006年版,第50页,第63-64页。

[42]罗家伦词、唐学詠曲《中央大学校歌》[A],陈怡、梅汉成《东南大学文化读本》[M],南京:东南大学出版社,2009年版,第18页。

[43]滕固词、唐学詠曲《国立艺术专科学校校歌》[A],高士明《国美之路大典·总卷(上)》[M],北京:中国美术学院出版社,2018年版,第12页。

[44]梁鲲《冰山一角——唐学詠音乐遗产的再审视》将《军歌(一)》的创作时间定为1931年,笔者根据《申报》刊载《罗家伦 军歌——献给前线抗日将士》(1933年2月23日,第14版)中所附“按:此歌现由中央大学教授唐学詠君制谱,以备分发”判定,创作时间应为1933年2月。据《申报》刊《罗家伦 军歌(三)——献给东北抗日民众》(1933年3月7日,第13版)附言“第二第三两首乐谱正在拟制中,不日亦可付印”可知,《军歌》后两首也创作于1933年。

[45][49][52][63]弘一大师全集编辑委员会《弘一大师全集(第八册)》[M],福州:福建人民出版社,1992年版,第103页,第103页,第227页,第112页。

[46][47]孙继南《中国佛法歌曲经典——弘一大师“清凉歌”初考》[J],《中国音乐学》,2006年第1期。

[48][50][51][53][60]弘一法师《清凉歌集》[M],上海:开明书店,1936年版,第23-30页,第31-46页,第1页,第31页,第1页。

[54]本文选取了《清凉歌集》所刊之《世梦》进行分析,歌曲在《音乐学习》(1946年第1卷第1期,第2-3页)发表时,对引子和A段前两句的织体进行了一定修改,主要体现为:引子部分演奏速度渐快、渐慢在节奏上有精细化的规定;A段前4小节织体更为丰富,且伴奏部分直接给出旋律音。

[55]冯长春《中国近代音乐思潮研究》[M],北京:人民音乐出版社,2007年版,第277页。

[56]《钢琴用三部曲——唐学詠制赠俄音乐家齐尔品》[N],《中央日报》,1937年2月24日,第4版。此处“那勿尔”应是法国作曲家莫里斯·拉威尔(Maurice Ravel,1875—1937)的中译名,其《镜子·幽谷钟声》《水之嬉戏》等作品中均有五声音阶的使用。

[57]《江西旅沪学生会成立》[N],《申报》,1920年6月8日,第11版。

[58]《沪学生会义务学校游艺会纪》[N],《申报》,1920年6月20日,第10版;《学生会平粜游艺会内容》[N],《申报》,1920年7月25日,第11版;《学生会急赈游艺会之第二日》[N],《申报》,1920年12月19日,第10版。

[59]《电工联合会开会纪》[N],《申报》,1920年8月17日第11版。

[61][62]秦启明《弘一大师李叔同书信集》[M],西安:陕西人民出版社,1991年版,第228页,第23页。

[64]上海佛学图书馆《妙音集》[M],上海:大雄书局,1943年版,第55-69页。

——《李叔同——弘一大师行踪图典》评介