甲氨蝶呤联合来氟米特治疗类风湿关节炎的疗效

李 敏 张 丽

类风湿关节炎是临床发病率较高的疾病之一,具有对称性多关节炎症等临床表现,部分合并关节外系统性损伤。大部分类风湿关节炎患者预后并不理想,具有较高的致残率等。目前,类风湿关节炎 的发病机制尚不明确,有关研究认为该病的发生与遗传、感染及免疫等诸多因素存在紧密联系,尤其是免疫因素,为诸多因素中的主要因素[1]。由于不同因素作用,导致机体免疫功能紊乱,致使T细胞免疫失衡,B细胞分泌自身抗体,最终导致类风湿关节炎的发生。临床上,针对类风湿关节炎的治疗以药物为主,常用药物包括甲氨蝶呤、来氟米特等,每种药物作用效果不同[2]。基于此,本研究就类风湿关节炎患者采用甲氨蝶呤联合来氟米特治疗的效果进行分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年8月至2021年6月铁岭县中心医院收治的120例类风湿关节炎患者作为研究对象,按随机数字表法分为对照组与观察组,每组60例。对照组男26例,女34例,年龄21~63岁,平均(45.92±5.32)岁,病程5个月至17年,平均(5.93±3.21)年;观察组男24例,女36例,年龄21~60岁,平均(45.87±5.29)岁,病程7个月至17年,平均(5.89±3.17)年。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

纳入标准:1)自愿签署了知情同意书;2)符合2010年美国风湿学会制定的类风湿关节炎诊断标准[3];3)具备正常沟通、表达、理解能力。排除标准:1)合并肾、心等器质性病变;2)具有精神疾病史;3)哺乳期或妊娠期;4)恶性肿瘤;5)对本研究药物过敏。

1.2 治疗方法

两组均接受常规治疗,包括使用非甾体抗炎药物、叶酸、小剂量激素、钙剂等,治疗过程中对患者病情变化严密监测等。对照组口服甲氨蝶呤(上药信谊有限公司,国药准字H31020644),10 mg/次,每周1次,治疗5个月。

观察组采用甲氨蝶呤联合来氟米特(苏州长征欣凯制药有限公司,国药准字H20000550)治疗,甲氨蝶呤用法用量与对照组相同;来氟米特,20 mg/次,1次/d,口服,根据患者病情变化调整用药剂量,治疗5个月。

1.3 观察指标

1)疗效判定标准:关节红热肿痛、功能障碍、畸形、僵硬等临床症状显著改善或消失,相关体征指标改善75%以上,为显效;关节红热肿痛、功能障碍、畸形、僵硬等临床症状基本缓解,相关体征指标改善在30%以上,为有效;临床症状未减轻,相关体征指标未改善,或临床症状加重,为无效。治疗有效率(%)=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。2)观察不良反应发生情况,包括胃肠道反应、头晕、皮疹和口腔溃疡。3)观察临床指标变化情况,包括握力、晨僵、关节肿胀数、关节压痛数。4)检测C反应蛋白和红细胞沉降率水平。5)比较28个关节疾病活动指数(DAS28)评分,疾病缓解评分在2.6分以下;低疾病活动度评分在2.7~3.2分;中疾病活动度在3.3~5.1分;高疾病活动度评分在5.1分以上。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0统计软件进行数据分析,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

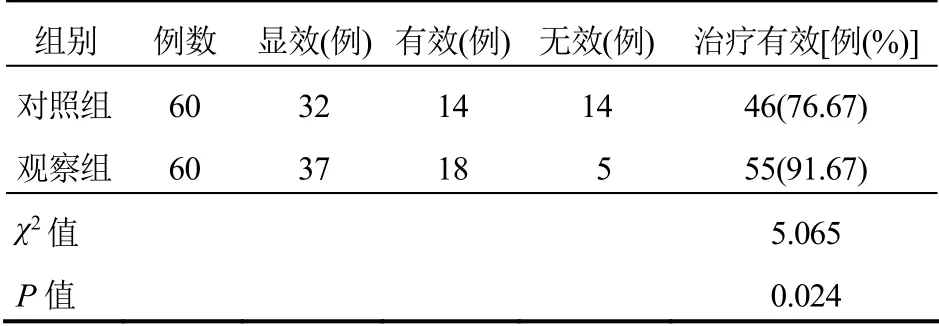

2.1 临床治疗效果

观察组治疗有效率高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床治疗效果比较

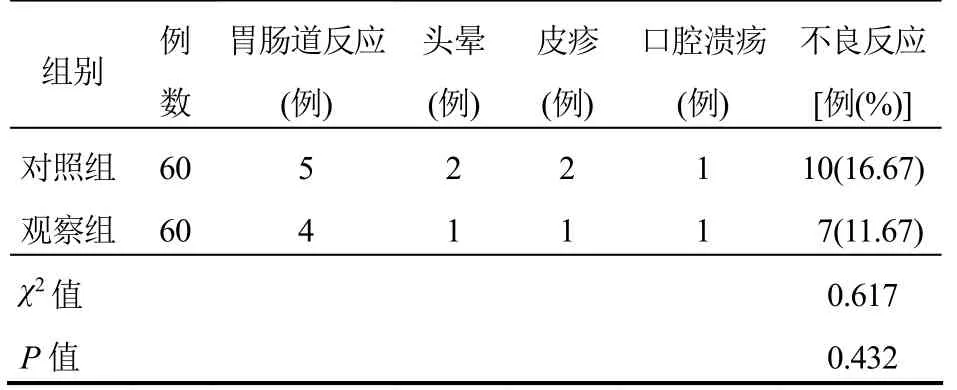

2.2 不良反应发生率

观察组不良反应发生率与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者不良反应发生率比较

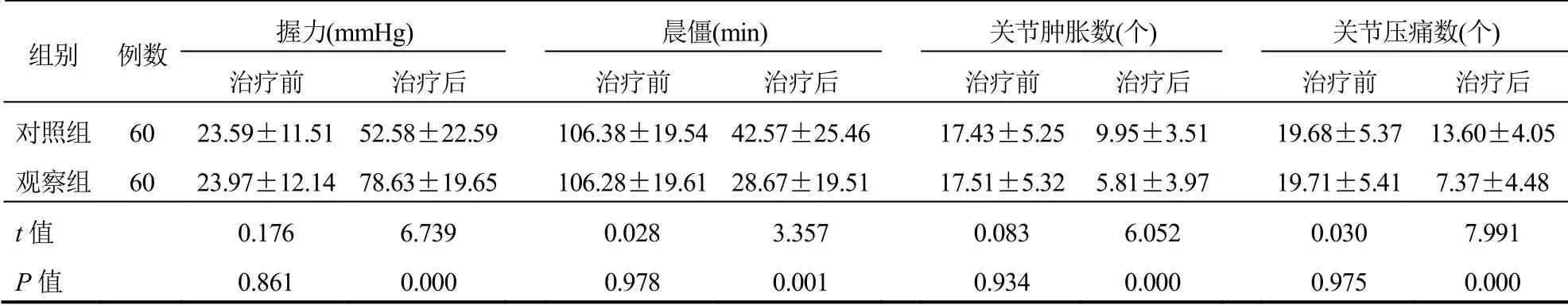

2.3 临床指标

观察组与对照组治疗前握力、晨僵、关节肿胀数、关节压痛数比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组握力大于对照组,晨僵、关节肿胀数、关节压痛数低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者临床指标比较(±s)

表3 两组患者临床指标比较(±s)

注:1 mmHg=0.133 kPa

握力(mmHg)晨僵(min)关节肿胀数(个)关节压痛数(个)组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 对照组 60 23.59±11.51 52.58±22.59 106.38±19.54 42.57±25.4617.43±5.25 9.95±3.51 19.68±5.37 13.60±4.05观察组 60 23.97±12.14 78.63±19.65 106.28±19.61 28.67±19.5117.51±5.32 5.81±3.97 19.71±5.41 7.37±4.48 t值 0.176 6.739 0.028 3.357 0.083 6.052 0.030 7.991 P值 0.861 0.000 0.978 0.001 0.934 0.000 0.975 0.000

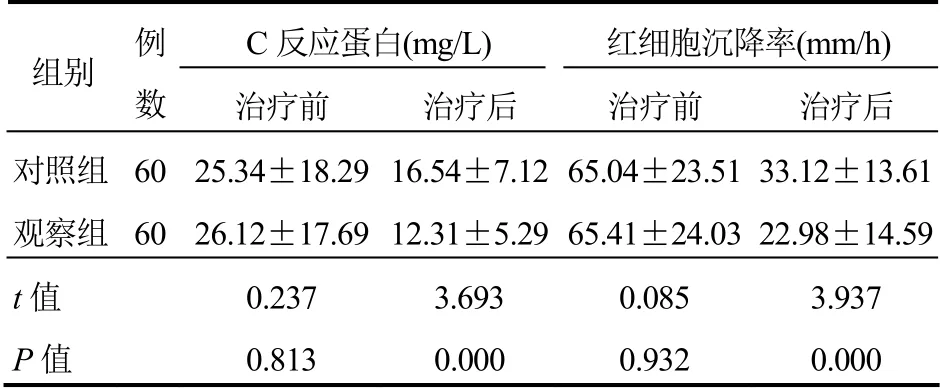

2.4 C反应蛋白和红细胞沉降率

两组治疗前C反应蛋白及红细胞沉降率比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组C反应蛋白及红细胞沉降率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者C反应蛋白和红细胞沉降率比较(±s)

表4 两组患者C反应蛋白和红细胞沉降率比较(±s)

C反应蛋白(mg/L)红细胞沉降率(mm/h)组别 例 数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 对照组 60 25.34±18.29 16.54±7.12 65.04±23.51 33.12±13.61观察组 60 26.12±17.69 12.31±5.29 65.41±24.03 22.98±14.59 t值 0.237 3.693 0.085 3.937 P值 0.813 0.000 0.932 0.000

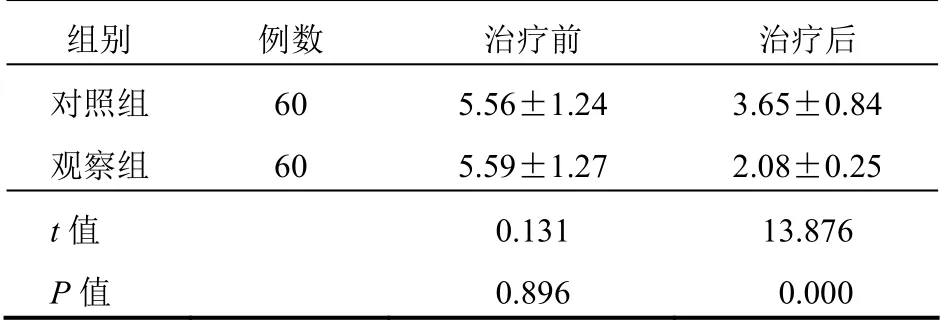

2.5 DAS28评分

观察组与对照组治疗前DAS28评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组DAS28评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者DAS28评分比较(分,±s)

表5 两组患者DAS28评分比较(分,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后 对照组 60 5.56±1.24 3.65±0.84 观察组 60 5.59±1.27 2.08±0.25 t值 0.131 13.876 P值 0.896 0.000

3 讨论

类风湿关节炎是临床常见、多发慢性疾病,主要表现为关节病变[4]。有关资料显示,类风湿关节炎的病理基础是滑膜炎、炎症细胞浸润、血管翳的形成,而引起的关节畸形,显著提高了类风湿关节炎的致残率[5]。此外,类风湿关节炎可导致小关节滑膜炎发生,是加快患者出现关节胀痛症状的主要因素。近年来,我国类风湿关节炎患者越来越多,患病率呈升高趋势,已发展成当前对人们身心健康造成显 著危害的一种疾病[6]。相关研究显示,类风湿关节炎患病人群以中老年人为主,女性较男性患病率高,对于体质较差的女性而言,具有较高的致残率及复发率[7]。截至目前,风湿关节炎的发病机制尚不明确,有关临床研究认为该病的发生与感染、环境及遗传等诸多因素存在紧密联系,同时尚无根治方法。但及早发现并治疗类风湿关节炎尤其重要[8]。

现阶段,针对类风湿关节炎治疗常用药物包括来氟米特、甲氨蝶呤等,其治疗类风湿关节炎疗效显著,为治疗类风湿关节炎的首选药物[9]。甲氨蝶呤是应用范围较广的一种免疫抑制剂,除具有显著抗炎功效外,还有免疫抑制作用,主要抑制二氢叶酸还原酶而使二氢叶酸不能还原成有生理活性的四氢叶酸,从而使DNA合成所需的原料嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的生物合成受阻,进而抑制淋巴细胞的分裂与增殖[10]。来氟米特是一种异唑类免疫调节药物,其通过抑制嘧啶的合成,从而直接抑制淋巴细胞的增殖,减少炎症因子的形成与释放,发挥抗炎作用[11]。此外,来氟米特可有效调节前列腺素E2、核因子κB等分泌,控制类风湿关节炎病情发展,延缓病情发展6个月至1年[12]。现阶段,相关研究已证实,甲氨蝶呤与来氟米特能够明显抑制嘌呤和嘧啶合成,与此同时,将以上两种药物联合使用,可叠加抑制嘌呤及嘧啶合成,促进整体治疗效果的提高[13]。

本研究结果表明,观察组治疗有效率高于对照组,提示采用甲氨蝶呤联合来氟米特治疗类风湿关节炎有助于患者关节胀痛、畸形、僵硬等临床症状改善,促进其生命质量的提高;治疗后观察组握力大于对照组,晨僵、关节肿胀数、关节压痛数低于对照组,相比于单一甲氨蝶呤治疗,联合应用甲氨蝶呤与来氟米特有助于患者关节压痛和肿胀数量减少,同时能够及早改善晨僵症状,促进其握力的提高。观察组不良反应发生率与对照组比较,差异无统计学意义。由此可见,甲氨蝶呤与来氟米特联合 治疗具有较高的安全性。治疗后,观察组C反应蛋白、红细胞沉降率、DAS28评分低于对照组。

综上所述,类风湿关节炎临床治疗过程中,采用甲氨蝶呤联合来氟米特不仅能够有效减轻患者关节胀痛、红肿等临床症状,提高治疗效果,而且能够改善其红细胞沉降率、C反应蛋白等,降低不良反应发生率。