美国产业补贴政策实践及其对中国的启示

李思奇 孙梦迪

一、引 言

产业补贴是各国政府普遍采用的政策工具。从实践层面来看,产业补贴是当前WTO改革的关键议题之一。2017年以来,美欧日发表八次联合声明,明确提出改革WTO补贴规则的主张。同时,中美两国产业竞争日趋激烈,美国针对中国产业补贴频频发难,导致中美经贸摩擦不断。然而,在美国动辄指责他国补贴政策的背景下,其自身也采用了大量产业补贴,在补贴问题上的双重标准“昭然若揭”。

从理论层面来看,有关产业补贴研究面临的一大难点是各国的补贴政策普遍缺乏透明度,导致对产业补贴的理论和实证分析缺乏足够的数据支持。在国际层面,尽管WTO要求各成员对补贴政策进行通报,但通报的结果不尽如人意;除OECD对各国农业补贴有系统的统计之外,有关各国工业补贴和服务业补贴的数据仍然不够全面。在WTO联合IMF、OECD和世界银行发布的报告中指出,提高补贴透明度是解决补贴问题的第一步(WTO等,2022)。

在此背景下,本文针对美国产业补贴政策展开研究。一方面,将弥补现有补贴数据不够全面的问题,综合采用“全球贸易预警”(Global Trade Alert,GTA)数据库①全球贸易预警(GTA)数据库是由瑞士圣加仑大学Simon J. Evenett 教授领衔开发的全球经贸政策数据库,其中涵盖了世界各国的补贴政策。数据库网站参见 http://www.globaltradealert.org/。和“好工作优先”(good job first)网站②“好工作优先”网站主要从企业维度统计获得的美国政府补贴情况,网址为https://www.goodjobsfirst.org。披露的信息,对美国补贴政策的规模、方式和领域进行分析,旨在做到“知己知彼”,剖析美国补贴政策的动向和特点;另一方面,可为我国调整完善相关产业政策提供有益借鉴,并为我国反制美国违反WTO规则的产业补贴政策提供现实依据。

二、美国补贴政策实践分析

(一)补贴规模

根据GTA数据库统计,2009—2021年间美国一共新实施了5727项补贴政策(见图1)③GTA数据库依照联合国MAST分类方法,将16类措施定义为补贴政策,包括紧急援助、出口补贴、国外市场金融援助、财政拨款、进口激励、以货代款、利息支付补贴、贷款担保、其他出口激励、价格稳定措施、生产补贴、国家援助、国家贷款、基于税收的出口激励、税收或社会保险减免、贸易金融。具体分类详见https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures/NTMs-classification。在统计标准上,GTA数据库统计的是每年新增或变化的补贴政策数量,而非正在实施的所有补贴政策数量,表示的是补贴政策变化而非补贴政策存量,反映了补贴政策的活跃度。。从时间趋势来看,2009—2015年美国的补贴政策数量较多,平均每年新实施450项补贴。2008年全球金融危机爆发后,美国经济遭受重创。为刺激经济发展、避免大规模失业,美国政府出台了一系列财政刺激政策,为受损企业提供拨款、贷款担保等支持(王开、靳玉英,2019)。2016—2019年,美国经济趋于稳定,政府补贴力度有所下降,年均新实施222项补贴。2020年新冠疫情暴发,美国实行大规模补贴政策,2020年新实施了1093项补贴,超过新冠疫情暴发前4年的总和。

GTA数据库将各国政策划分为自由化措施和有害措施①根据GTA数据库定义,自由化措施是指一项措施提高了一国贸易政策的透明度,或者提高了国外商业利益的相对待遇(相较于国内商业利益而言),或者对国外商业利益的相对待遇无明确影响。有害措施可进一步区分为保护性措施和“模糊性”措施:保护性措施是指一项措施几乎可以确定对国外商业利益造成歧视;“模糊性”措施是指一项措施可能对国外商业利益造成歧视,或者该项措施尚未正式实施,但若正式实施后几乎可以确定对国外商业利益造成歧视。。从补贴性质来看,美国的补贴政策绝大多数属于有损于外国企业的有害措施。在5727项补贴政策中,仅有16项政策被认定为自由化措施,对外国企业构成优惠待遇;其余的补贴政策均被认定为对外国企业利益构成损害的有害措施。

从补贴主体来看,美国补贴政策主要分为联邦政府和州政府两个层面。美国联邦政府实施的补贴政策更多。2009—2021年,美国联邦政府新实施了3581项补贴政策,州政府新实施了2146项补贴政策(见图2)。新冠疫情暴发后,美国联邦政府的补贴干预力度显著高于州政府。

(二)补贴方式

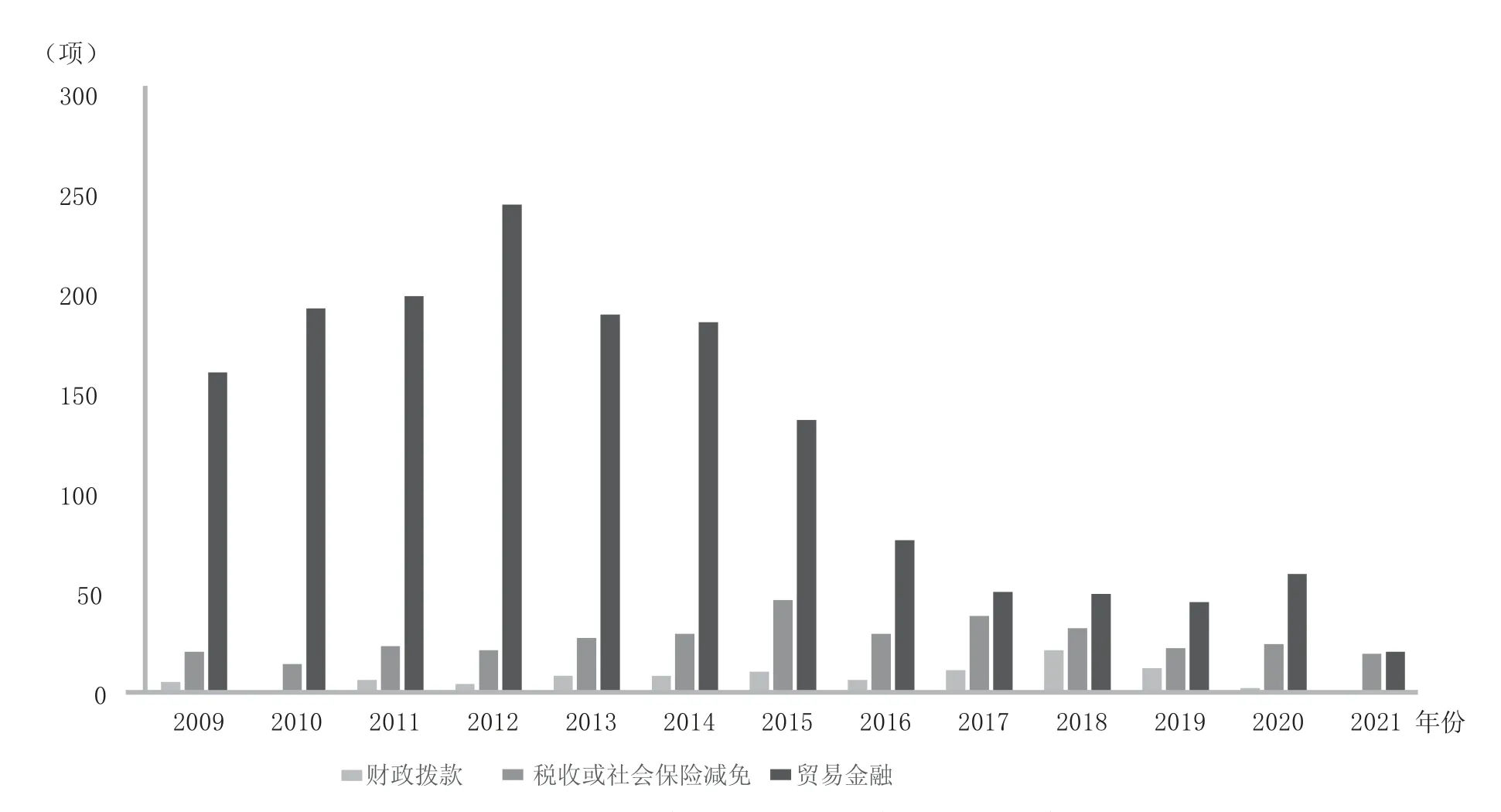

如表2所示,在GTA数据库提及的16类补贴措施中,2009—2021年期间美国政府共采取了14类,不涉及利息支付补贴和进口激励。而在所采取的14类补贴措施中,财政拨款、国家贷款和贸易金融是最常用的补贴方式,实施频率远高于其他补贴措施。从补贴主体来看,美国联邦政府更倾向于采用财政拨款和贸易金融,同时在新冠疫情期间大量采用了国家贷款(见图3)。美国州政府较多地采用了贸易金融以及税收或社会保险减免,但在2015年之后减少了贸易金融措施(见图4)。

图3 2009—2021年美国联邦政府常用的补贴方式

图4 2009—2021年美国州政府常用的补贴方式

表2 2009—2021年美国新增各类补贴措施数量

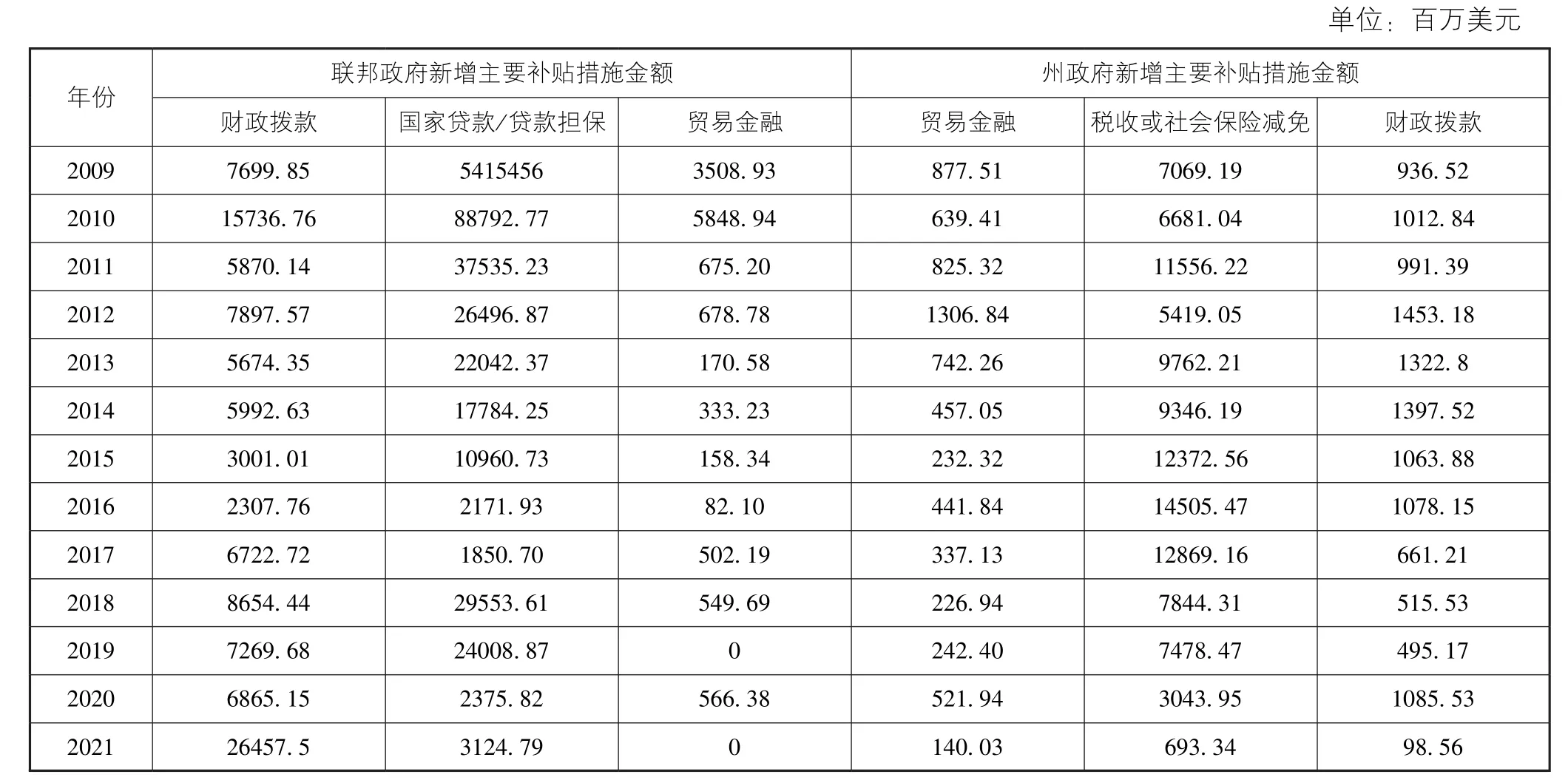

从补贴规模来看,国家贷款和贷款担保、财政拨款、税收或社会保险减免、贸易金融四类措施的补贴金额较大(见表3)。其中,美国联邦政府实施的国家贷款和贷款担保规模较大,州政府实施的税收或社会保险减免规模较大(见表4)。

表3 2009—2021年美国新增主要补贴措施金额① 本表将GTA数据库与“好工作优先”网站的补贴类别对照,根据GTA数据库得出美国实施频率较高的补贴类别,再根据“好工作优先”网站计算相应的补贴金额。

表4 2009—2021年美国联邦政府和州政府新增主要补贴措施金额

(三)补贴领域

制造业是美国补贴最多的行业,2009—2021年新增补贴政策数量占比为37%,补贴金额占比为42%,远高于农业、服务业和能源业(见表5)。

表5 2009—2021年美国新增农业、制造业、服务业和能源业补贴政策情况① GTA数据库中的行业分类方法基于联合国核心产品分类(CPC),这是一种涵盖货物和服务的完整产品分类方法。具体分类方法详见https://unstats.un.org。

1.美国农业补贴

美国是世界农业现代化程度较高的国家,也是农业补贴力度较大的经济体。美国农业政策的法律依据是五年左右修订一次的农业法案(见表6),美国近年来逐步调整了以高补贴为主的农业保护思路,逐渐放弃政府对农业生产和农产品市场的直接干预,调控手段趋于市场化(彭超,2014)。《2014年农业法案》以保障农民收入、稳定农产品价格和提升农业竞争力为主要目标,逐渐向农业资源管理等方向转变(刘悦等,2018);《2018年农业提升法案》更加强调补贴效率和风险管理并重(许荣、肖海峰,2020)。

表6 美国农业政策主要法案

总体来看,美国农业补贴立法层级较高、法律基础较为明确、市场化导向较强。但自2018年以来,由于全球贸易冲突和新冠疫情的影响,美国不断增加对农业“黄箱”政策的使用力度,以保护农民收入,农业支持力度创历史新高,首次出现美国国内农业综合支持量(AMS)超过其在WTO承诺的情况(赵将等,2021)。

2.美国制造业补贴

2008年全球金融危机凸显了美国制造业“空心化”问题,促使美国政府重新思考产业政策,通过财政补贴、“购买美国货”、投资激励等方式,促使基础性“制造业”回流和保障供应链安全。时任奥巴马政府出台了一系列法案,如《美国复兴与再投资法案》《先进制造业国家战略计划》等,以实施“再工业化”目标,促进制造业发展。特朗普政府推出了《国家先进制造业战略计划》。作为奥巴马政府“再工业化”战略的延续和升级,该战略更加强调价值链一体化与供应链安全,重视传统领域先进制造技术的发展(见表7)。

(2)根据文中所给出的水泥-矿渣水化产物计算表达式知,只要水泥的组成和水化程度,矿渣的组成和活性确定后,水化产物量即可确定。

表7 美国主要制造业补贴政策

3.美国服务业补贴

相较于WTO对农业和制造业补贴的规则约束,WTO《服务贸易总协定》并未直接约束服务业补贴。服务业在美国经济中占据重要作用,美国联邦政府和州政府均为服务业提供了大量补贴(见表8)。

表8 美国服务业补贴政策特征

4.美国能源业补贴

能源行业是美国重点支持的领域。2017年特朗普政府执政后公布“美国第一能源计划”,该政策表现出极端务实的能源理念,重视开发美国本土具有价格优势的传统化石能源,依靠技术对传统能源进行改良和创新,从而实现能源消费的低碳化,为美国创造更多的就业岗位(张晓涛等,2019)。2020年拜登政府执政后实施“清洁能源革命”,美国的能源政策出现重大调整(见表9),重返《巴黎协定》,重点推进清洁能源发展,限制化石能源的勘探和开发(刘建国等,2021),以加快全球能源转型。

表9 美国能源业补贴政策特征

三、美国补贴政策的总体特征

从产业政策的演进来看,美国在建国之初就基于自身产业发展战略提供了大量政府补贴,支持制造业和先进技术发展,促进产业结构不断完善。在中美产业竞争日趋激烈的背景下,美国在半导体等高科技产业占据优势,但仍持续提供大量产业补贴,强化产业龙头地位;而中国作为后发国家,仍处于产业技术追赶阶段,容易遭受美国等先发国家的技术封锁与围堵,对此有必要剖析美国为促进产业发展提供补贴的经验,并针对中国产业实践,不断完善产业补贴政策体系。

(一)美国补贴政策多元化且注重市场化运作

在补贴方式上,美国补贴政策广泛运用了财政拨款、税费减免和多元化的金融工具。在补贴领域方面,美国的补贴政策集中于能源和制造业领域,并且大多倾向于上游的基础科学、前沿科学、先进技术研发环节,通过政府对各类研发基金的注资及对高科技产品的采购等方式实施,补贴方式隐蔽,对下游产业带动性强。在运行模式方面,虽然美国补贴政策存在股权投资基金、政策性银行担保等形式,但政府在其中占较少股份,更加强调市场化运作。例如在股权投资中,政府主要提供咨询服务、贷款担保、就业培训等辅助作用。

(二)美国地方政府之间存在补贴竞赛

美国州政府利用税收激励提供投资补贴,以刺激地方经济、创造就业(Bartik,2017)。2009—2021年美国州政府新实施了344项税收或社会保险减免措施,共计1086亿美元,其中有83%的补贴具有企业专向性。例如,若企业在伊利诺伊州设立总部并创造250个新就业岗位、企业全球年度销售额达到250亿美元以上,可由地方政府通过税收激励返还50%以内的企业内部搬迁费用。据“好工作优先”网站统计,截至2021年特斯拉已获得21亿美元的美国州政府补贴,其中特斯拉在内华达州建立的超级电池工厂可以带来6000个就业岗位。

然而,美国州政府的投资补贴不一定带来正面影响。首先,州政府承担了财政收支压力,但产生的就业激励不一定显著。例如,2017年富士康开展跨州公开招标,使其收到了高达48亿美元的巨额补贴,最终选择威斯康星州投资,但其承诺的13000个就业岗位并未兑现(Slattery,2019)。此后,2021年富士康与威斯康星州政府更新了协议,就业岗位已由13000个更改为1454个,该公司获得的税收补贴也被削减至8000万美元。其次,州政府通过投资补贴形成的产业集聚可能以牺牲其他州的利益为代价(Ossa,2015)。政府导向的补贴行为可能违背原本的资源比较优势,扰乱正常的市场竞争,产生“以邻为壑”的结果。

(三)美国补贴政策具有广泛的跨境贸易影响

美国向国内的进口竞争行业提供补贴,这些补贴影响了大量的进口贸易。根据GTA数据库统计①根据美国补贴政策所涵盖产品的HS六位编码,Evenett和Fritz将GTA数据库中的补贴政策信息与UN Comtrade中的贸易数据相匹配,以统计美国补贴政策带来的贸易影响。具体方法参考GTA数据网站(https://www.globaltradealert.org/data_extraction)。,截至2020年,美国的补贴措施影响了71.2%的进口贸易。这意味着71.2%的进口商品面对的是受到补贴的美国本土竞争对手。从进口来源看,最不发达国家、欧盟、G20国家、中国等经济体对美国的出口均受到美国补贴的影响。其中,最不发达国家对美国出口受到的影响最大。截至2020年,82.5%的最不发达国家对美出口受到美国补贴政策的影响(Evenett et al.,2021)。中国对美出口同样受到了较大影响,并且这种影响呈逐年上升趋势。2009年,仅有不足10%的中国对美出口产品面对受到补贴的美国本土竞争对手,而这一比例在2019年上升至50%左右。值得注意的是,影响中国对美出口的大部分补贴措施来自美国地方政府,而非联邦政府(Evenett,2021)。相关研究还表明,美国的补贴政策对中国的高技术产品出口具有显著负面效应,而对低技术产品没有显著影响(Lou et al.,2020)。

(四)美国补贴政策或触及WTO合规性问题

美国的补贴政策或触及WTO合规性问题(杨荣珍、石晓婧,2020)。一是存在禁止性补贴,即WTO规定的出口补贴和进口替代补贴。从补贴目标和方式来看,美国联邦政府授予的“奶制品出口激励项目”、农业部长授权的“乳制品库存强制出口销售”、针对农产品出口商的“出口增强计划”“美国进出口银行的出口信贷计划”或构成出口补贴。某些美国补贴措施也被WTO争端解决机构裁定为禁止性补贴,例如《美国联邦税法》中关于“为海外销售公司(FSC)提供特殊税收待遇”的规定(DS108)、陆地棉营销贷款计划和出口信贷担保项目(DS267)等。而在其他国家对美反补贴调查中,美国政府根据《购买美国货法案》购买货物被认定构成禁止性补贴。二是涉及美欧日三方联合声明中的“有害补贴”。美欧日三方联合声明中提出的“有害补贴”包括产能过剩补贴、僵尸企业补贴、无限期担保、政府投资基金、非商业化债转股、国有银行贷款和国有企业补贴等,并指责我国存在这些问题。但基于对美国补贴政策的分析,其部分补贴项目或为“有害补贴”。例如,联邦政府的“创新技术担保计划”对能源等领域进行贷款担保,并且未规定担保计划结束日期,可能构成无限期担保;肯塔基州的“肯塔基工业振兴法案”项目,通过所得税减免帮助即将永久或暂时关闭的制造业或农业企业恢复运营,构成僵尸企业补贴;还有一些基金项目中政府的投资行为未必出于商业考虑,与市场化行为存在差异,可能构成政府投资基金补贴,如马里兰州的“企业投资基金项目”通过股权方式对技术行业进行投资,肯塔基州的“替代燃料和可再生能源基金”项目以投资等方式支持符合条件的企业发展。此外,在“美国进出口银行的出口信贷计划”中,美国进出口银行作为联邦政府出资成立的银行,为美国商品的出口提供贷款服务,构成国有银行贷款补贴。

四、对中国的启示与建议

(一)改善补贴方式,强化补贴制度的市场化运作

财政拨款一直是我国最常用的补贴方式。根据GTA数据库统计,2009—2021年我国年均新增财政拨款398项,尤其是新冠疫情期间财政拨款高达691项,这种方式涉及资金的直接转移、专向性强,容易引起贸易摩擦。相比之下,美国的补贴方式更加多元化,税费减免和国家贷款等都是美国善用的政策工具。

对此,我国应多元化补贴方式。首先,强化补贴制度的市场化运作,避免政府资金的直接大额转移,减少针对特定行业或企业的专向性补贴,避免政府投资基金直接介入产品生产阶段或大量直接参股,降低对市场竞争的扭曲。其次,谨慎出台“与贸易有关”的补贴措施。美国的一些干预出口措施被WTO裁定为禁止性补贴。我国同样受到WTO补贴规则的约束,应重点审查可能影响贸易的补贴措施,避免出台直接支持出口或实施进口替代的措施。

(二)加大对竞争前环节的扶持,发挥补贴的技术溢出效应

根据GTA数据库统计,2009—2021年我国产业补贴领域主要为制造业,包含运输设备、碱性金属、电动机械和装置、专用机械和通信设备和装置等,其中对钢铁、铝产品的补贴数量为875项,引致美国多次指责我国的产能过剩问题(Evenett et al.,2018)。

对此,我国应逐步调整产业补贴领域。可以借鉴美国实施的研发补贴政策,注重对创新链前端研发环节的支持与引导,着重解决由于研发活动的高风险、高投入、私人回报不足等导致的研发投资不足问题,促进企业的研发投入与产出,发挥补贴的正向技术溢出效应。

(三)增强补贴政策的透明度,建立分层级的补贴合规性审查制度

美国为多级补贴政策制度。中国的补贴制度类似,包含中央政府和地方政府补贴,尤其是地方政府的补贴种类繁多。根据GTA数据库统计,2009—2021年中国实施了5514项补贴,其中有5410项中央政府补贴,仅有104项地方政府补贴。对此,国外学者认为中国地方政府补贴明显缺乏透明度(Bown et al.,2019)。

对此,我国应增强补贴政策的透明度,建立覆盖中央和地方的补贴数据库,加强履行WTO补贴通报义务。这样不仅有利于规范我国政府的产业政策,而且可以防止发达国家对我国补贴的“盲目认定”和在WTO进行“反向通报”。同时,我国可探索建立分层级的补贴合规性审查制度,对中央和地方补贴项目进行审查,特别是对可能涉及美欧日提出的七类“有害补贴”进行审查。

(四)针对美国补贴政策中的不合规之处,择机采取多类反制措施

美国是对华反补贴调查的主要发起者,调查对象集中于钢铁等大规模制造业。在中美补贴争端愈演愈烈的背景下,我国应积极维护自身正当利益,针对美国补贴政策中的不合规问题,及时采取反补贴调查、WTO争端解决、进口贸易壁垒调查等方式进行反制。