诗意地迂回:诠释现象学视角下的主体想象与旅游体验

马 凌

(1.广州大学地理科学与遥感学院,广东 广州 510006;2.华南人文地理与城市发展研究中心,广东广州 510006;3.广东省移民与城市研究中心,广东 广州 510006)

引言

旅游被认为是给人们带来非日常的、愉悦和快乐体验的活动,学者们从旅游动机和旅游体验的角度对此进行了许多研究。关注旅游者个体的旅游体验一定程度上反映了旅游研究或旅游理论建构中的先验观念论(transcendental idealism)立场,其传统来自康德的哲学思想,即将客观知识建立在认识主体的意识构成之上。先验观念论认为,没有关于事物的单一的、普遍化的理论,而是存在不同个体对特定事物或现象的多重理解和意义解读。这一点与现象学的立场相似,即主张知识和理论来自对不同个体如何体验和经历现象的理解。

从现象学的角度,旅游中的个体体验即是回到人的精神和主体意识,认识论上“主体性的回归”是近现代西方哲学的一个重要特征,旅游研究也受到其影响。一些学者开始建构了与以往近自然科学理论和理性主义范式相异的旅游研究核心,比如将旅游体验作为旅游学基础理论的硬核以及整合旅游学科的基础、旅游凝视研究、从主观视角对旅游世界的构造以及对旅行意义阐释的现象学分析等。这些研究既是对西方哲学中从客观世界转向主体,从作为主体的自我这里寻找世界的最终本原的回应,也是对丰富的旅游现象和最终的旅游意义的深度反思。

从主体性和意义探索的路径探讨和理解旅游世界及其体验,是旅游基础理论研究中的一个重要方面。近年来,旅游体验研究一方面从整体的视角挖掘游客体验的意义和深度,进行了多元的理论探索。比如学者从存在论的哲学视角提出“旅游的本质是旅游者的异地身心自由体验”;从现象学的角度提出“旅游在非功利化和自由意向性下构造属于自己的旅游世界”的体验特征;从传统符号学的角度强调旅游体验中的符号建构和符号解读以及符号互动等,最近学者也提出旅游体验中理解和解释的重要性。另一方面,在微观实证的层面,许多研究也采用多方法探讨了旅游者在旅游活动过程中的认知、心理或情感体验以及体验质量和满意度等。虽然已有研究极大丰富了旅游体验这一基础研究领域,但现有实证研究多偏重于在旅游地的体验本身,忽略了影响体验发生和体验结果的前后过程和作用因素。此外,如何在现象研究的基础上进一步解释旅游体验中更深层的主体对客体的诠释问题和具体过程,以及旅游者对主体自身的理解和反思问题,仍然需要更多的理论探讨。

本文在概要梳理旅游研究的现象学理论基础上,指出旅游体验中的深层理解需要进一步分析人的主体意识和思维过程。受到法国诠释现象学家保罗·利科的启发,笔者提出理解旅游体验中的一个重要概念——主体想象(imagination),并指出,主体想象是旅游者认识和体验旅游世界(或生活世界)的重要方式。有学者将想象概念化为社会传播的表征集合(representational assembledge),它与人们的个人想象相互作用,并被用作制造意义和塑造世界的工具。旅游中的主体想象不是直观,而是带有迂回的解释的面向,具有再现或创造现实的作用。它帮助旅游者对旅游对象(吸引物或景观)的诠释和理解,深化了游客体验的意义,也重塑了旅游者对世界的感知。通过引入想象理论,本文还提出与人的想象相关的诗性语言的重要性及其在生活世界(包括旅游)中的表达,诗性语言(尤其是隐喻)作为与科学语言相对的另一种语言方式,同样揭示世界的事实、意义与真理,并成为理解人的主体性和存在的重要方式。最后,结合笔者山水游个案的体验进行分析,进一步探讨和说明想象作为游客主体意识的重要特征及其对旅游对象和现实世界理解的整合作用。

1 旅游和进入生活世界:现象学立场和利科的诠释现象学及想象理论

1.1 旅游与生活世界现象学

旅游常常被理解为区别于日常生活现象的活动,是独立于日常生活世界的时间和空间的溢出。因此,一定程度上旅游构成了区别日常生活世界的一个独立的旅游世界,这个旅游世界既包括物质现象(景观/吸引物),也包括主观意识和价值(体验)。不同认识论视角下对世界的理解,也代表着不同旅游研究的范式和路径。实证主义的方法旨在揭示旅游现象中的客观规律,寻求普遍、必然的知识。而与此同时,人们并不满足于将自然科学应用于人文科学或将其作为人文科学唯一有效的方法论主张。比如施莱尔马赫和狄尔泰从解释学的角度来赋予精神科学一种可与自然科学相媲美的有效性。笛卡尔和康德从自我和主体性的视角去解决认识和存在的根本问题,强调认识的对象和关于对象的知识都是先验主体和先验意识能动创造的结果,因此,客观是奠基于主体性之中的客观。而胡塞尔更是把意识生活作为哲学的必然出发点,认为它是所有现实的意义构造之基础。直接观照事物对我们的呈现,寻找主观确定性,而不去猜这个现象背后的本质,以此回到事物本身和生活世界(lifeworld)。

现象学开启了生活世界作为理解经验和意识,以及解释存在的重要场域。它是“一个人在其所居住的世界的各种直接参与活动的总和”,也是一个“生动的经验世界”。在胡塞尔看来,生活世界始终是先于科学研究而存在着的,对生活世界的强调开辟了理解人类的一种新方式。旅游的活动从日常生活的情境中跳脱出来,经过暂时的时空切换,进入了与日常生活相区别的“非日常”的生活世界。从广义上来说,旅游也是生活世界的一部分,旅游即是在“非日常”与“日常”的生活世界之间的体验转换与行为调适。这个生活世界是与自然科学中的自然世界观念相对立的,后者是通过科学共同体的实践生成的特定世界。比如化学元素表,它是抽象的人类文化的构形。而我们生活在一个精神世界,生活在一个共同的、由语言、艺术等组成的世界中,我们在生活世界中运转,它是与主体意向性的构造活动相关的。在胡塞尔所强调的生活世界中,所面对的并不是能够在自然科学中发现的对象,“在日常生活中,我们与自然对象毫不相干。被我们视为事物的是图画、雕像、花园、房屋、桌子、衣服以及工具等。所有这一切都是不同种类的价值对象、效用对象和实践对象。”

从这个意义上看旅游,不难看出我们把旅游者和旅游活动事实上是放在了一个生活世界的存在者和存在的角度上理解的,突出了主体意识和主观价值。而从存在论的现象学出发,对真理和事实的把握就不仅包括或限制于科学意义上的方法了。如胡塞尔在《危机》中所谈到的,“在严格的意义上讲,没有什么客观的科学可以解释或者曾经能够解释什么东西,不论它多么精确。推演不是解释……解释的唯一真正的路径就是使(事物)在先验的层面上可以理解。”海德格尔以此直接指出,要理解世界的存在者和一般的存在,理解成为此在之“投射”和“向存在敞开”的一个方面。对于一个存在者来说,真理的问题不再是方法的问题,而是存在的显明问题,一个存在者的生存就在于对存在的理解,而“理解本身就是此在的基本存在方式,也是人类生命本身原始的存在特质”。法国诠释学现象学家保罗·利科在吸收胡塞尔和海德格尔思想的基础上,进一步从解释学的方法,具体指出了通过语义想象分析来理解存在者和通过理解而生存的此在的分析路径。利科没有采用胡塞尔和海德格尔那样直接的方式提出对意义和存在问题的理解,而是指出“通过诠释使整个理解间接化的必要性”,并提出了诠释现象学的基本理念和诠释学循环。他指出,“现象学(选择意义)仍然是诠释学不可逾越的先决条件;另一方面,如果不构建自身为一种对自我生活的诠释,现象学也不能执行它的构建筹划。”在此,利科的解释学将胡塞尔的现象学、海德格尔的存在主义以及经文诠释传统进行了嫁接,提出解释不是一个被动地将我们纳入文本中的过程,而是在我们自己与文字之间,通过我们的解释行为产生的意义,这种解释学不再是枯燥的经文释义,而是与我们的生存息息相关的存在。

1.2 利科的诠释现象学和想象理论及其与旅游体验

现象学和先验主体哲学将实在的领域同意识的主观性过程联系起来。作为诠释现象学家,利科尤其指出想象构成了现象学的必要要素。利科认为,胡塞尔现象学主观意识的基础是“自我”和“我思”(主体的内在性),而自我到自我最近的路是通过他者,主体不能直接通过自己了解自身,而只能通过文化在他记忆和想象中留下的符号,这些“迂绕(回)”对他来说是多样的:象征、神话、文本等话语。正如利科所言,“文本理论作为诠释学的主轴……本质性的问题不是要在文本的背后重新找回失去的意向,而是在文本面前展开它所打开和发现的‘世界’。”因此,主体通过“我思”,经过迂回(话语),到达“我在”的本体论,想象因文本或话语的关系和主体紧密联系在一起。

想象一词最早来源于希腊文phantansia,如维柯所说,它是人本性所具有的能力。想象真正作为一个哲学问题引起讨论,最早可追溯到柏拉图。柏拉图在其《泰阿泰德篇》里,将想象视为判断和感知的混合物。亚里士多德认为,phantasia 是知觉和思维之间的中介,认为这是一种由感觉引起的心灵运动,一种对知觉过程消失后仍可存在的形象进行展现的过程。在英语中,想象一词对应的有fancy、fantasy、imagination、imagery 和imagining 等,历来西方哲学对想象的理解主要有两种:一种是把外在的对象看成是本原,把人的意识中对原本的模仿或影像叫做想象的东西,以柏拉图的理念说为代表;另一种认为想象是把出场和未出场的东西整合(综合)为一个整体的能力,比如康德认为,“想象是在直观中再现一个本身并未出场的对象的能力”。

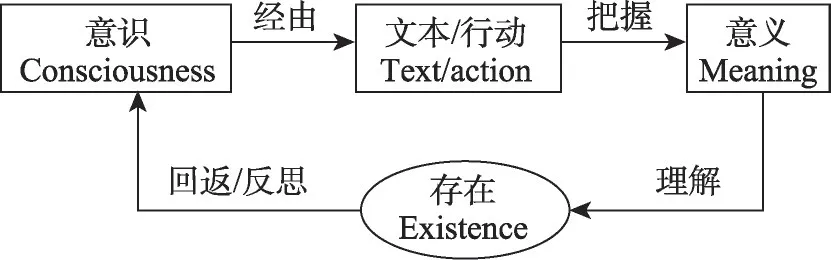

利科在康德的创造性想象、狄尔泰和伽达默尔解释学和海德格尔等存在哲学的基础上,提出自己的想象理论,并从诠释现象学的角度把想象放在了更重要的位置上。在现象学的基础上,利科发展了诠释学,他指出,如果说现象学是描述的,而诠释学则更注重解释,“如果说现象学严肃地提出‘意义的主导性’的根本问题的话,那么,诠释学的贡献,就在于强调‘理解’的概念乃是弄清‘意义’的基础。”可以看出,想象不仅与意象相联系,更与意义和意义的解释相关。利科一方面吸收了胡塞尔现象学面向事实本身的直观和主体意向性的主张,另一方面,他也通过嫁接解释学,强调不要陷入独我论的主体优先性,提出对文本(其后期的思想中,行动也是一种文本)和文本的意义解释的重要性。“只要我思的我(ego de L’ego Cogito)未能在它的对象、它的活动及其行动的反映中被重新把握,这个真理……就是一个空洞的真理;而假如反思没有以狄尔泰称之为的生命在其中得以客观化的种种表达为中介,那么反思就是盲目的直觉。”可见,利科通过想象和诠释来强调以“理解间接化”达到意义的必要性。也就是说,主体从意识的发出到回返,需要种种的中介(如文本和行动),才能把握意义和真理(图1),正如他自己所说的,“我思只有通过应用于其生命文献上的一种辩读的迂回才能被重新把握”。

图1 利科诠释现象学中主体对意义和存在的迂回理解过程Fig.1 The circuitous understanding process of meaning and existence in Ricoeur’s hermeneutic phenomenology

旅游体验,同样是基于主体意识和对客体的“我看-我思”的主观体验。体验是一个相对宽泛的词,它既是一种心理现象、情感现象和精神现象,也是对符号的解读和人与自然以及社会的沟通互动过程,从现象学的角度,体验还是客观存在物在主观意识中的显现,具有反思、回忆和意义构造的特点。张骁鸣指出,在旅行过程中多种意义的呈现,如“旅行与意义”“感知意义-意指意义”“意向意义-充实意义”等之间的关联以及与整个生活世界的多重关联;赵刘从现象学主观视角出发,提出旅游世界作为游客通过切身体验产生的自我构造,“旅游是一种人类主体在自由的意识状态下朝向世界的方式,旅游活动笼罩在自由意向性之下”。已有研究表明,理解主体意向性及其特点是理解旅游体验及其本质和意义的重要方式。旅游景观或吸引物类似于诠释学中的文本,游客通过旅游行动、体验、想象和解释等,达到对旅游对象物和自身存在的理解,而旅游者的主体想象作为探索和解释意义的重要机制,可以为旅游研究中主体意向性的进一步探讨提供新的理论和方法。

1.3 利科想象学说中的创新(诗性)语言与存在问题

利科的想象学说从现象学和诠释学对自身(self)和意义(sens)的探索出发,一方面指出想象作为综合事物的解释能力,另一方面更提出想象作为创新能力(把已有的意义转化成新的意义,通过对事物的“综合”使缺席的事物重新显现)的意义。利科继承了康德的生产性(创新性)想象的思想,区别于以前偏重原型复制的想象理论,强调一种语义创新和乌托邦的虚构想象,并认为这种虚构想象具有本体论的地位,能够重构先验时间性和重塑现实,也通往超越性的主体性。如雪莱所说,“想象力是创造力,亦即综合的原理,它的对象是宇宙万物与存在本身所共有的形象”。想象力所具有的整体性和综合性比起推理判断的分析原理更具有创造力,因为它不局限于一般的事物之间的关系之中,而是从整体上来考察思想,从而关注的是宇宙的整体和存在本身。

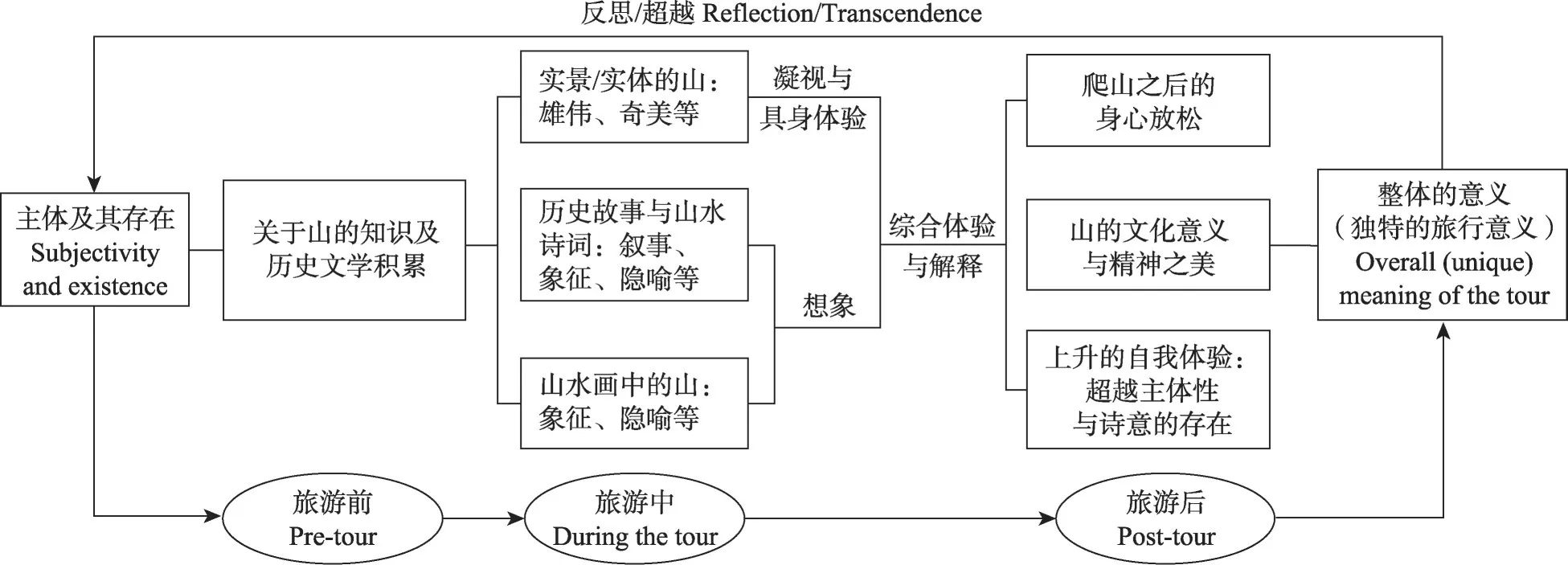

利科想象学说的核心是语言性想象,而想象领域的最高点是社会与文化想象(如意识形态)。在语言想象中,利科指出,话语是具有字面意义和深层意义的。“意义”的问题,是语义想象理论的中心问题,而与“意义”连在一起的,是“指称”问题。比如,在文学作品中,往往看到的是一个虚拟和隐喻的世界,它悬置了一级指称(如小说中的某地名并不是指称现实中的真实地名);但这种悬置切断与直接现实的关系,是为了在更高层次上建立与现实的关系,即重建二级指称(虚构性指称)。从这个意义上,诗人从更高的层面来谈论世界、发现世界、把世界“看作”某个整体。通过隐喻指称来捕捉新事物和世界的本质,利科称之为隐喻的“本体论热情”。隐喻创新极其重要,所有语言为我们搭建起来的世界,如果回溯其发生,都是隐喻虚构创造的结果。如果没有虚构想象,世界虽然能够运转,但却只能原地打转,它因缺少动力而不再能够前进,即不能通过经验沉淀为先验从而重构丰富先验境域,利科称这一螺旋式上升过程为“图像增强”(augmentation iconique)。这一过程也进一步被描述为3 个模型(实践领域的预塑形、文本的塑形和接受重塑形)的相互作用和相互增强(图2)。

图2 基于利科意义解释三重路径的旅游想象和体验理解模型Fig.2 Tourism imagination and experience model base on the triple path of meaning interpretation of Ricoeur

利科因而赋予了语言,尤其是诗性语言和隐喻性语言一个特定的地位,他通过对各类文本话语-象征、隐喻、叙事-意义的语义学分析和反思的认识,提出恢复语言想象的、诗的和象征的功能,从而使语言重新得到充实,并揭示更为深层的隐藏意义。想象的创造性对隐藏意义进行解释,对诗的想象所揭开的可能世界的理解也允许我们对自身的在世/存在进行新的理解。海德格尔提出,“语言是存在的家”和“人要诗意地栖居”(“语言之本质现身乃是作为道示的道说”),也说明了语言对于存在之真理揭示的重要性。旅游研究中有着对文本和话语分析的传统,而旅游体验研究也常涉及旅游过程中的符号解读。厄里曾说,游客往往是旅游符号的找寻者和收集者,他们消费(或买)的其实是关于景观的故事、神话和感觉。比如去法国感受浪漫、去英国农村感受田园派诗歌等。在这个过程中,旅游者的观看(凝视)方式值得研究,而基于想象的主体意识以及作为文本的景观、多种话语和游客之间的互动更值得深入理解,这些都是旅游体验的核心组成部分,也影响着旅游体验的发生和结果。

2 旅游中的主体想象与意义体验:基于诠释现象学的理解

利科的诠释现象学一方面强调生活世界的经验,另一方面也强调通过种种中介使得生活经验提升到语言层面以及意义层面,从而使“意义作为意义而显现”。受到利科的诠释现象学和想象学说的启发,笔者提出采用“迂回”的解释路径,将旅游者看作诠释者(interpreter),面向生活世界(包括旅游世界)中的客体或现象,对其旅程进行解构(detour),探讨其如何经历一个“非直线”的、“迂回”的体验之旅(图2)。在这个过程中,作为现象中的诠释者的游客,如何透过不同顺序的时间叙事和每一次当下的诠释,从原本的现象中展现出面向自身的意义和更新的世界的可能性,以此深化我们对旅游体验内容及体验意义的理解。

在以上基于利科诠释现象学和想象理论的旅游体验理解模型中,可以看到,它包括了利科所强调的诠释学循环,其根本的条件在于前理解或预塑形的结构里,前理解结构与解释和理解的关系有关:理解先于解释,并且孕育了解释。在读者投入的理解和通过文本本身所敞开的所有意义命题之间的诠释学循环,它要求读者不只是在直观,而是在思辨的模式上来达到对观看的理解。而想象是将不在场的事物与眼前的事物统合在一起的重要方式,通过理解和想象产生某种新的意象,不仅如此,通过不断回忆和再体验,对观看之后的再理解可以生成一次生活经验之后的独特和整体意义。笔者基于利科理论提出旅游中的想象和体验模型,指出旅游者在旅游地的体验并不是直观的体验,而是包含“前勾勒-现场勾勒-再生的勾勒”的过程。旅游者也是生活世界的诠释者,不断从过去和当下经验出发,对观看的事物进行诠释,而被旅游的旅游景观则相当于中介的文本,旅游者通过凝视和“迂回”的解释和想象,达至每一次旅行的整体意义生成。

2.1 从凝视到想象:旅游体验过程中的意义阐释与创造

由于旅游体验是一个关于个体主观意识的过程,因此,笔者拟以江西庐山和三清山的旅游经历为例来说明上述体验理解模型。通过举例说明理论,案例内容在这里作为“说明或技术工具”,其目的“是一种展现或真理(一种真实的关系),一种把某物构造出来的方式”。同时,由于采用了自我旅游经历和游记分析的方法,因此也部分借鉴了自我民族志的理论和方法论,即着眼于研究者本人,主要关注研究者自己的亲身体验和自我意识。自我民族志关注的是对个人经历的印象式叙事,通过对作者自身或其他人的每日生活记录反映人性方面的普遍性。它基于情景来写作个人叙事,力求在叙事文本中回忆过去、反思现在并展望未来,以期“唤起”读者的一种共鸣,因此,笔者基于个人叙事分析的自我民族志材料,主要用以具体说明旅游体验的过程和理解模型。

首先,利科的诠释现象学强调解释不仅是一种认识论,而且是作为存在的模式的理解。“历史性的问题指的生存者借以与诸存在者‘共在’的方式;理解不再是精神科学对自然主义说明做出的辩驳,理解涉及存在与存在相靠近,而先于与特殊现存者相遭遇的方式。”旅游提供的是作为存在者和诠释者的个人进入生活世界,与诸存在者(景观与他者)“共在”的方式。这种方式在旅游中即是以往所说的基于主-客共在的经验意义上的旅游体验。笔者在攀登和游历江西三清山的过程中,也进入了这样一种主客共在的旅游体验。一方面感受到极大的自然之美,另一方面也由于旅游进入山中,对山的文化记忆(旅游前的知识)和想象在爬山和对山的体验过程中被“激活”。如笔者在游记中记录的,“三清山与黄山同属一个山脉,当地人把两座山称为姐妹山。都属花岗岩峰林地貌,其特点是‘奇石、古树、云海’。三清山因有玉京、玉虚、玉华三峰峻拔,如道教所奉三位天尊(即玉清、上清、太清)列坐其巅,故名……最有特色的是这里的高空栈道,沿陡峭峡壁而建,站在山巅远眺,有连绵的山脉,有幽深的峡谷,有傲立于天地的奇松。人在自然面前是笨拙的,而其实在这样的风景和登山过程中只需要享受这种笨拙就好了……在攀登行走的瞬间,突然开始明白中国古代文人在回到山林时的这种理想与心境。”

在场的旅游经历为笔者提供了一个生动的、原初体验的场域;不仅如此,在产生某个当下的原初体验时,旅游体验也与整个意识流相伴,并不断发生变化,嵌入在人的意识体验整体当中,“行走在山林之间,人是放松的,面对着连绵的山脉、陡峭的峡壁,大自然的伟力让人赞叹。记忆特别深刻的是三清山的玻璃桥高空栈道,栈道狭小而长,人们慢步前行,擦肩而过。在栈道上,不时停留眺望远方,思绪之间不由涌上了苏轼的词:‘重重似画,曲曲如屏。算当年,虚老严陵。君臣一梦,今古空名。但远山长,云山乱,晓山青。’”其中,“重重似画,曲曲如屏;远山长,云山乱,晓山青”这句话与当时的近山和远山的景象相辉映,在笔者的脑海里,自然的景观与古代文人诗词里面的景观和意象开始重叠,甚至与想象的中国山水画相重叠。自古以来,山水常作为中国文人们抒发情志、提升修养和智慧的地方,而山的审美意义也很早就被其宣扬。如中国山水画中常有一种“隔”的艺术,谓“境至静矣,而此中有人,如隔篷山,思之思之,遂由静而见深”,这与道家的虚空玄妙的哲学很相似。作为实景的山、文人笔下精神意象的山和中国山水画中的山在笔者的旅游体验中交织在一起,因为意识中的想象被整合在一起,极大地提升了笔者的爬山旅游体验,游玩之后有一种精神空灵清净之感。

其次,文本和旅游前知识(前理解结构)在旅游整体体验和意义塑造中起着重要作用。在旅游过程中,笔者的旅游前知识(前理解结构)被唤醒,不断参与到当下的、即时性的体验以及对体验的诠释之中。比如笔者在庐山的旅游经历亦是如此。庐山是中国田园诗的发源地,也是经历了许多重要政治历史时刻的地方,在庐山行走之时,人时时有时空交错之感。古人的历史记事和心境与眼前的景和诗词的景交织辉映,笔者似乎行走在先人们走过的山水和故事里。“比起虚静无为的三清山,庐山自然厚重得多、也热闹得多。这份厚重并非因为庐山的高度,而是因为其文化历史的沉淀。陶渊明,谢灵运,李白,苏东坡,白居易。那么多诗人词人来到这里,在那个时候,山就是一种朝圣吧,涤荡掉人内心的污浊,回归空灵与宁静。庐山里有一座后人建的白居易草堂,喜欢里面的一首诗,‘人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。’山外百花已凋谢,山中桃花却才刚刚盛开……除了古时诗人的咏叹,路边的法国梧桐树总会提醒这里曾经住过的另一群主人。自19 世纪末英国传教士上庐山,各国教士或商人纷纷上庐山建造教堂或别墅,也包括后来国民政府的政要们。在著名的美庐别墅区因此可以看到各国不同的建筑风格,在当时的乱世之中,隐匿于此,难得的短暂的清净……而解放后的庐山会议又是共产党史的重要一笔。即使对政治不敏感的我,身在这里也会默默体会到那些政治人物那时的感受与心情。千古风流人物,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。好在有这些江山的记忆,有历史为鉴,有山河见证,同一轮日月,照耀千秋万代。”

可以看到,在笔者庐山和三清山的旅游中,景观(山)作为客体和对象物,同时也是一个可被多种意义建构的文本。中国许多文人或名人都有过被贬的经历,但总在自然之中得以恢复和豁达。“行到水穷处,坐看云起时”“不知庐山真面目,只缘身在此山中”。山之于笔者的意义不仅在于眼前的山水之美,也在于想象之中古代文人/士人的文化和精神之美,这个精神之美在于中国传统文化中的儒释道精神的体现。在景、(想象/记忆)文本与自我的不断交流以及移情式体验之中,笔者感受到了独特的旅行意义。如笔者游记中感叹的,“太多文人骚客在这里(庐山)留下自己的咏叹,还有那么多重要的历史人物在这里停留。这是一座已融入人类文化血脉的山,也因此有了它自己的故事和独特的气质。”

可见,旅游现象是意向性生命的相关物,每一个旅游者在旅游过程中都参与到了面对景观(文本)、经由凝视、想象和解释的一种旅游体验,这个过程也如利科诠释学中对意义阐释的三重模拟路径和循环。旅游中所展现出来的某个对象或现象,经过诠释者(旅游者)的前勾勒(旅游前的准备),到现场的结合勾勒(旅游中的凝视与想象),再到最后再生的勾勒(旅游后的回忆与体验),对不同场景和情节的时间叙事,整合出刹那之间的多种可能性,也创造出对一个行程的整体意义的表达(图3)。

图3 基于作者山地旅游体验的解释及意义过程Fig.3 The process of interpretation and meaning production base on author’s mountain tourism experiences

值得指出的是,旅游体验过程中的主体想象与旅游凝视有所不同。如果仅仅是凝视中所讲到的符号解读,它对世界意义的呈现或阐释是并不足够的,符号必须经由主体的想象和解释。因为在符号的直接能指-意指中需要一个“主体意识,也就是我思物的领域……符号学领域并不构成语言的整体;我们还是必须从语言过渡到话语:只有在这个层次上才能谈论意指(signification)问题”。这也是意向性的基本论点,“意义都为意识而存在,在意识到某事物——这个某事物正是意识要超越自身而朝向的,这个某物正是它所要朝其‘显露’的——之前,根本没有自身意识。”文本(符号)某种程度上是一种被书写固定的论述,而话语要求“涉及‘我’这个主体并且把握安置在回答之间的交互性之中”,符号或文本“迫使任何意识从它的他者出发而返回自身”。在这个意义上,可以看到,对旅行中的景观(文本)解读、凝视或体验,是一个迂回的、经由他者和想象再回到自身的交互旅程,但正因为这种意识的迂回,旅游者获得了对世界的一个更新的理解和整体意义以及对自我的重新把握。

2.2 旅游体验和主体想象中的超越主体性与诗意的存在

除了经由主体想象的旅游意义的建构,利科的想象理论代表的也是一种走向“我在”的解释学。正是在想象中,我们解读着话语的表面意义之下所具有的深层意义,并反思着自身。在这个意义上,想象哲学也可归类于反思哲学。

世界经由旅游展现在眼前,而世界的意义也经由旅游者(主体)的凝视、想象和沉思得以呈现。这个过程中,有具身性的旅游体验和迂回的我思、移情和想象理解。在对于自身的认识过程中,利科认为,“反思并不是自身对自身的一种直观……整个可感世界以及所有我们与之打交道的存在者,对我们而言是一个需要被解读的文本……反思可以是并且也必须是一种解释学,它是直接性哲学的对立面。”反思是努力要在自我之对象、活动以及最终在其行动的反应中重新把握我思自我的自我。“它必须让使自己对象化的表象、行动、作品、制度和文物作为自己的中介;在这些广义的对象中,自我既要失落自己,也必须寻回自己。”

可见,利科哲学中的主体并不是基于绝对主体性,而是将“他者”也置于“自我”之中,世界的可能性在于自我的构成之际便已经将他人纳入,自我当中有他人。这样的“自我”,按照狄尔泰的观点看,是一种超越了主体的体验对象,也超越生命自身而带有世界普遍性的自我。狄尔泰主张在这个过程中主体从体验转向解释,理解不仅仅是再(重新)体验,同时也是对体验的一种提升和超越。

因此,对旅游体验的理解,同样离不开对旅游主体生命体验的理解和超越。在山地的自然旅游的过程中,笔者通过想象和理解,在游记的记录中将自我的经历不断上升为一种对整体的生命和世界的体验。“大自然就是这样,人世间时光茬苒,大自然却永远都是生气勃勃啊。怪不得所有的名山都有自己的宗教,人在这样的环境里,内心自然就沉静下来,谦卑下来……天地的大美,四时的序列,万物的荣枯,都是由于自然的伟力所致,人在宇宙本源面前,只有虔敬才是本分。”

对体验的心理描述并不能解决普遍生命的问题,使个体生命走向历史(普遍)生命的动力是理解,用利科的学说,是经由中介想象的理解。这样获得的意义不是对生命事实的说明,而是领悟生命的意义和本质。“在我眼里,这里就是中国田园派文学的发源地。‘结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。’返朴归真,静心明性。人回到这样的山林里,何须再去在乎人世间熙熙攘攘,繁华与虚名。自有一份真意在青山绿水之间,欲辩已忘言,多美!”

在旅游中,旅游的世界与利科期待的世界一样,是由能动的、与他人(者)共在的自我所构成。在自我与文本、自我与世界的不断互动之中,利科找到了基于“我在”的解释学。它是自我与文本的融合,经由迂回的意识过程,走向意义的创造。这个意义(真理)与传统科学意义上的真理有着显然的不同,科学对可实指的对象物进行描述说明,因此是知性的;而经由生活世界对文本、话语的阐释则更多的是揭示意义关联,有着反思本质的能力和张力。在此,利科一方面嫁接了以往自然科学中的说明,理解作为一种非逻辑的因素,“先于、伴随、包围并裹住了说明”;另一方面,说明也通过分析的方法发展了理解。体验中的理解在利科看来具有丰富的二重性:在方法理论里指定了被我们称为非逻辑一端的因素,以及对我们之归属于存在整体的非科学层面的体悟。这个因素和意义获得不是逻辑概念,而是生命(超越性自我)的表现。

诗性语言,而非科学语言,因此在表现生命自我和世界本质时有着重要的揭示作用。如前面所论述到的,笔者在山水旅游中看到或联想到的诗里面的隐喻有着重要的象征作用,为解释指引着方向,也构造着隐喻的想象世界。“山”是中国文人精神世界中的一个重要隐喻和意象,孔子言“仁者乐山,智者乐水;智者动,仁者静”。山不特指某一座山(当然有一些特别的山因为历史和自然条件的原因特别突出,比如庐山),它所象征的是岿然矗立、崇高和宁静。中国许多名人或文人的故事的结尾常常是归隐山林,山林代表一种归属,也是一种心境。因此,在中国诗词里面与山相关的描述数不胜数。有李白青年意气风发时的“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的山的豪放,也有他晚年衰败时笔下的“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山”的孤独和静好。在这些诗性的语言中,我们体验到的是世界的另一种面向和心灵的感知,“意义是处于生命内部的各个组成部分所具有的、与这种整体的具体关系”,这样的感知对于我们生命的意义有着重要的作用(图3)。它让我们在与外在世界的体验和对话中不断提升普遍性的自我,与世界共鸣,也恢复我们在琐碎的、程序化的日常生活中可能失去的意义。

这种在旅游中所体验到的世界的意义和诗意的话语,对于人改造自身和创造新的世界同样有着本体论意义。利科对想象理论的更高的推进是将想象作为改造现实的乌托邦的作用,这也是利科从理论到实践的转向中所讲的更大范围的行动中的想象。行动中的想象是想象在话语之外的应用,即通过打开新的现实的维度,它也是一种想象实践,更多基于意识形态的批判和社会关系的类比和想象构建,以及基于乌托邦的社会想象物。在利科的解释学中,对社会现实的批判动力不在某种中立的立场中,而需要引入一个虚构创新的经验想象能力,一个设计乌托邦的能力,“虚构是有趣的,不仅当它们仅仅在现实之外梦想时,而且当它们塑造一个新的现实时”。乌托邦并非被当做某种脱离现实的、虚无缥缈的东西,它是社会前进的深层动力。因此,如巴什拉所说,“我梦想世界,故世界像我梦想的那样存在……想象力致力于展示未来。它首先是一种能使我们摆脱沉重的稳定性羁绊的危险因素,这些遐想拓宽了我们的生存空间,并使我们对宇宙充满信心。”从这个意义上看,旅游中的种种意象(山、水、树林、岛屿等)和诗意的想象也是对现实世界的一个回望,诗意的存在本身带着强烈的乌托邦式的理想,有着潜在的超越和改造世界的能力,这也应当是旅游的社会意义的重要组成。

3 结论与讨论

爱因斯坦曾说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切……严格地说,想象力是科学研究中的实在因素。”利科在康德、狄尔泰、伽达默尔、胡塞尔、海德格尔等学说的基础上,推进了现代哲学中的想象理论和诠释现象学的发展。在利科的想象学说中,想象不仅是一种心理现象,不是缺乏本体论意义的虚幻的东西,而是通过“迂回”地面向他者的解释,想象直指意义和本质。利科发展了解释的想象,从象征(诗性)的语言出发,促进了意义的发展。在此,想象的创造性在于通过其他方式来对隐藏的意义进行解释,从而对人的存在进行反思。此外,在利科的社会想象中,他还强调了虚构创新和乌托邦的作用,在乌托邦式的想象中,我们找到一种更新现实和社会前进的动力。

本文受到利科的诠释现象学和想象学说启发,结合理论和自我个案经历对旅游中的主体意识过程和体验实践进行分析,提出旅游者作为生活世界现象中的诠释者,面对旅游客体和现象,经过绕迂的想象和解释过程,达到意义的理解和向世界的敞开(图3)。从理解利科诠释现象学的基本观点出发,笔者对自我山水游中的联想和想象(即中国古典山水诗词、历史故事和中国山水画),通过游记记录(游记也是一种语义学或语言层面的意义生成)帮助笔者回到了“理解的存在论的根基处”——一方面以符号世界为中介的反思,另一方面也通过旅行的在场达到基于“我在”的解释学。这一研究是对于以往现象学视角下研究旅游体验的进一步延续。以往基于感性实事对意向充实的现象学直观理念强调(直观)经验和解释的契合,或一种在明见性中的解释,但这种解释一方面对主体意识投向意义的意向运动特征仍讨论不足,比如“迂回”及创造性想象;另一方面也忽略了解释的媒介(比如文本)。理解(或解释)不是一个自然而然发生的过程,存在者要获得超越此在的、对于存在的理解和意义的获得需要有一个思维的“迂回”过程,在这个过程中,主体想象和中介(文本和行动)都发挥着重要作用。主体想象的过程是一种统觉(aperception),是意义生产性的想象。此外,作为话语与实践之间的过渡的想象是指所有的象征,无论是图像的还是语言的,都有某种“再造现实”的指涉性意图。在这个意义上,游客经由每一次对旅游的凝视和体验以及自身的创造性想象,达到对客体的更好理解以及独特旅游意义的生产。

同时,旅游体验的本质也应该是指向深层的和超越性的自我理解。这个意义不只是认识论上的扩展知识或纯粹的身体、心理或情感体验,旅游者在旅游的体验和对世界的整体认知过程中也不断揭示、反思和更新存在自身。想象综合并扩大了旅游中的个体体验,人们在提升自我普遍性和超越自我的同时,也扩大了对世界和宇宙的整体意义的理解和把握。而在旅游“诗意地栖居”的想象鼓励下,人们在回到日常生活的生活世界之后,也可能践行旅行中的意义,改造现实。

旅游世界是一个丰富而生动的经验世界,同样,它也是一个由各种文化形式(自然景观是中介)构成的精神世界。纯粹理性的体验忽视了人的心灵和思维的丰富性,以及通过想象所达到的一种创新性的对现实的认识。人如何诗意地栖居,如何达到理解自身作为存在者的此在,想象尤其重要。想象不仅是一种心灵状态,也是一种认知路径,是综合事物的可能,把看似杂乱没有意义的世界赋予新的意义。当然,本文不是传统意义上的经验实证研究,基于个体山地旅游的体验和意义理解过程(图3)代表的是在旅行中追求意义体验的一类游客,在旅行中依然存在许多并不在乎“意义”体验的游客。同时,不同旅游者的旅游前理解结构(旅游前知识)不同,所获得的旅游意义也不尽相同。尽管如此,本文提出的在旅游研究和实践中对想象理论的引入和强调,可以成为理解旅游深层意义和主体意识过程的一个理论模型和分析框架,并深化旅游研究的理论思路,也在现实上进一步回应当下文化和旅游结合的实践,为深化旅游体验的内涵提供启示。后续研究可以扩大旅游者的类型和研究范围,基于这一理论视角和理解模型进一步实证分析,深化与理论的对话。