中国西部农村孕妇妊娠期糖尿病认知现状及影响因素分析

徐婷婷,雷艳芳,马梦凡,夏青,张汉莉,王银翠,张忍萍,尹春梅,向兴梅,方海

1.首都医科大学公共卫生学院,北京 100069;2.昭通市第二人民医院妇产科,云南 昭通 657000;3.塔斯马尼亚大学Menzies研究所,澳洲 7000;4.汉阴县妇幼保健医院妇产科,陕西 汉阴 725100;5.彝良县妇幼保健医院妇产科,云南 彝良 657600;6.营山县妇幼保健院妇产科,四川 营山 637700;7.平昌县妇幼保健院妇产科,四川 平昌 635400;8.北京大学医学部公共卫生学院,北京 100191

妊娠期糖尿病(Gestational Diabetes Mellitus,GDM)是指在孕24~28周首次被诊断为血糖异常且达到GDM诊断标准的高血糖现象[1]。随着生活方式转变和生育年龄的增长,中国居民GDM发病率呈逐年上升趋势[2-4]。然而,农村地区GDM筛查和管理水平仍然处于相对滞后状态,母婴血糖健康现状令人担忧。为提高农村地区孕妇GDM筛查率,本研究对西部农村地区孕妇进行认知调查及其影响因素分析,旨在了解农村孕妇筛查意愿,为有针对性地指导开展农村地区的GDM筛查管理提供依据。

1 研究设计

1.1 样本点选择

本研究为横断面研究,在陕西省、四川省和云南省共抽取6个县级医疗机构(昭阳区人民医院、彝良县人民医院、平昌县妇幼保健院、营山县妇幼保健院、紫阳县妇幼保健院、汉阴县妇幼保健院)作为研究现场。本研究符合《赫尔辛基宣言》,并通过北京大学医学部伦理审查委员会伦理审查。

1.2 研究对象

在上述研究现场纳入2018年9月1日—2019年9月30日期间满足纳入和排除标准的孕妇作为研究对象。纳入标准为:① 妊娠周期为24~28周的孕妇;② 无孕前显性糖尿病的孕妇;③ 单胎孕妇;④ 愿意参加研究方案并签署知情同意书。排除标准为:① 妊娠妇女在初次产检时空腹血糖≥7.0 mmol/L或糖化血红蛋白≥6.5%;② 合并患有严重系统性疾病(如高血压、结缔组织疾病、内分泌疾患、严重肝肾疾病)及长期使用影响糖代谢药物如类固醇激素的孕妇。

2 研究方法

2.1 数据收集

本研究参考已有的GDM认知问卷[5-7],根据本研究目的自行设计调查问卷。由经过培训的医护人员一对一地指导孕妇填写。具体调查内容包括:① 人口社会学特征(孕干预前问卷)。包括:年龄、BMI、怀孕周数、妊娠次数、家族史、居住地、文化程度、职业状况等。② 家庭经济情况;③ 认知水平。包括筛查目的、GDM认知、并发症认知、GDM治疗方式、GDM筛查知识宣传等9个问题,并附设一题调查孕妇筛查意愿。每个问题设置5个认知等级:非常了解、比较了解、一般、不太了解、完全不了解。认知等级的赋值为:非常了解=5;比较了解=4;一般=3;不太了解=2;完全不了解=1。各领域得分按正向记,得分越高, 认知越好。参照世界卫生组织生命质量调查中五分制转化为百分制方法[5],计算每个孕妇的认知平均分,并将平均分再乘以4 后的得分,根据公式:总得分=(总得分-4)×(100/16)将得分转换为百分制[8]。比如一个孕妇平均认知得分为3分,那么3×4=12,根据公式(12-4)×(100/16)=50分;如果一个孕妇平均认知得分为5分,那么5×4=20,根据公式(20-4)×(100/16)=100分。

2.2 统计分析

数据采用EpiData 3.0进行双录入和一致性检验。Stata 14.0进行统计分析,其中计量资料采用均值±标准差进行统计描述,计数资料采用频数和百分比进行统计描述。应用多重线性回归进行影响因素分析。模型结果变量Y是研究对象对GDM认知得分,自变量X1-Xn为研究对象人口学和社会特征因素。用数学模型表示为:

Y=α+β1X1+β2X2+…+βn Xn+ε,式中: β1-βN是控制了其他因素的情况下该因素对孕妇认知的影响效应,ε是随机误差。

3 结果

3.1 孕妇的基本情况

本研究共纳入3 294名孕妇。平均年龄为27.1±5.0岁,平均孕前BMI为21.1±3.5。其中三分之一的孕妇是初产妇(34.2%),绝大部分孕妇没有糖尿病家族史。超过一半的孕妇教育水平在初中及其以下(60.1%)。家庭年收入高于10万元的不足10%(7.8%)。具体情况见表1。

表1 研究人群的人口学特征(n=3 294)

3.2 孕妇对妊娠期糖尿病的认知水平

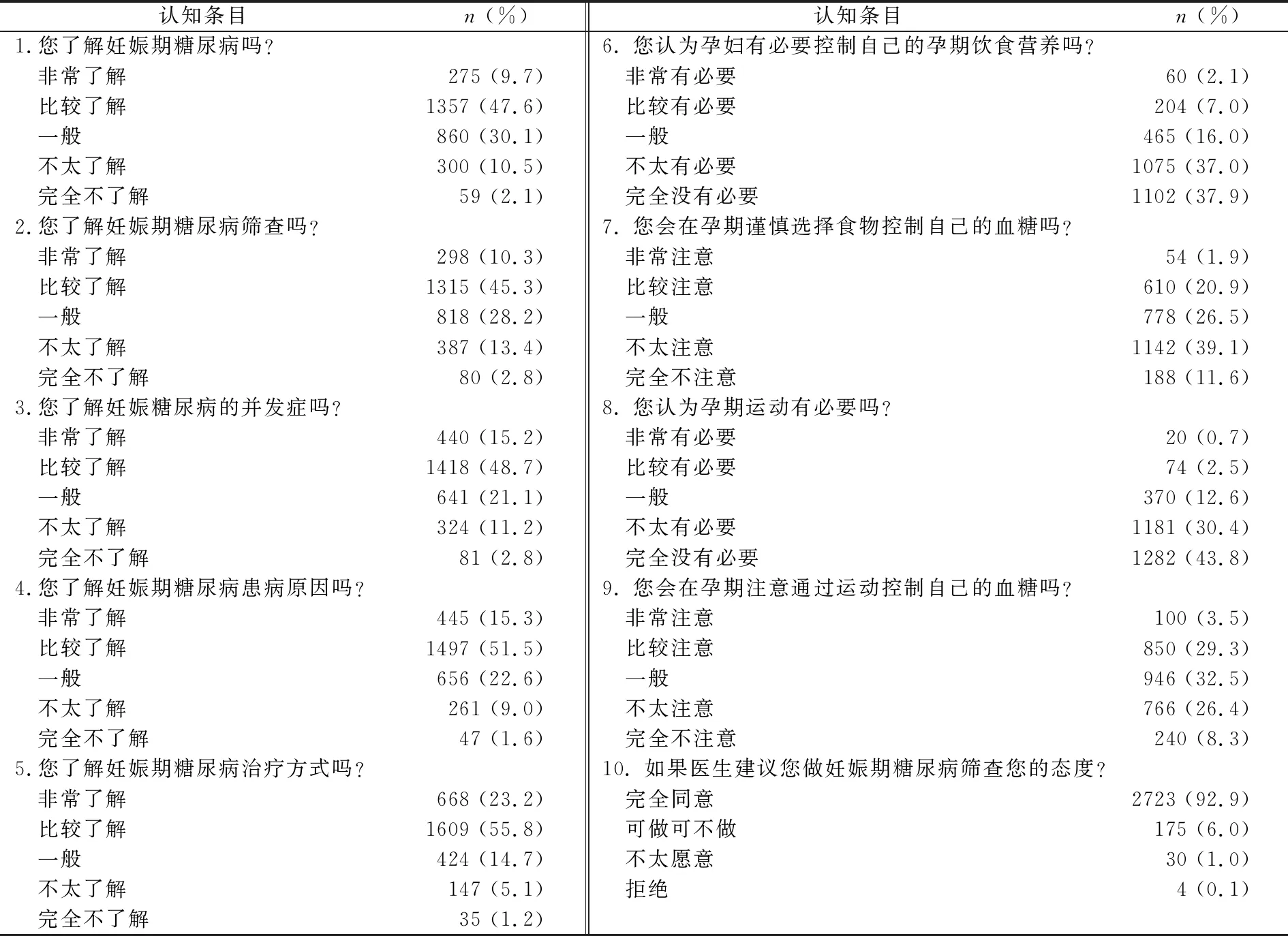

孕妇对妊娠期糖尿病认知数据分析(表2)显示:研究对象中一半孕妇(42.7%)对GDM不甚了解,其中有12.6%的孕妇对GDM一无所知。但三分之二的孕妇都表示了解GDM 筛查和相关并发症。进一步探索孕妇对GDM干预和治疗认知程度发现,研究对象对GDM干预措施中的饮食和运动干预认知不足10%(9.1%)。大部分孕妇表示不会在选择食物时格外注意对血糖的影响,也不会特意通过运动来控制血糖,但如果医生建议做GDM筛查绝大多数孕妇都会愿意接受(92.9%)。通过认知得分转换所有认知条目后,孕妇平均认知得分为48.2±15.7。

表2 孕妇妊娠期糖尿病认知水平(n=3 294)

3.3 孕妇妊娠期糖尿病认知影响因素

表3是孕妇妊娠期GDM认知影响因素分析结果。本研究对影响因素做了敏感性分析。在模型1中,孕妇年龄、产次、家族史对孕妇GDM认知影响均无统计学意义,但教育水平、家庭收入和居住地显示出统计学意义。教育水平越高的孕妇,认知得分越好(高中vs初中,β: 6.8,P<0.01),家庭收入高的孕妇也显示出同样的趋势(>10万vs<5万,β: 3.5,P<0.01)。居住在县城或者乡镇的孕妇也明显比居住在乡村的孕妇认知得分高(县城vs乡村,β: 4.0,P<0.01)。在模型2中,笔者添加了职业的影响。服务业或者专业技术工作者相较于农民和工人(β: 5.0,P<0.01)具有更好的GDM认知得分,模型解释力度从原来的9%增长到12%。模型3显示,进一步考虑GDM宣教史,模型解释力度增长到26%。接受过GDM宣教的孕妇具有更好的GDM认知得分(经常宣教vs没有宣教,β: 15.9,P<0.01)。教育程度、家庭收入、居住地和职业对GDM影响仍然具有显著性统计学意义。

表3 孕妇妊娠期糖尿病认知影响因素(n=3 294)

4 讨论

农村地区妊娠期糖尿病发病率逐年上升[2,9-10],城乡GDM管控水平差距加大[11-12]。了解中国农村地区,尤其是经济条件相对落后地区影响GDM筛查率的因素具有重要意义。本研究前期调查研究提出[12-13],孕妇、医疗机构以及医护人员认知是GDM筛查的重要影响因素。其中孕妇基本认知水平与农村地区GDM筛查率高低密切相关。本研究首次聚焦于农村孕妇GDM认知和影响因素,有助于提高农村地区孕妇妊娠期糖尿病筛查率。

农村孕妇GDM认知水平总体不高,平均认知得分低于50。加强农村地区GDM认知教育不容忽视。本研究发现涉及GDM疾病和筛查基本信息时,孕妇表现出较好的认知水平。但这一结果与项目组前期的访谈结果和文献研究存在差异[5,11]。进一步分析差异原因,研究者发现尽管有一半的农村孕妇表示对GDM疾病和筛查有较好的认知,但对GDM治疗认知较低,大部分孕妇表示一无所知。因此笔者推测造成孕妇认知水平前后落差大的原因可能与认知调查前的知情同意咨询有关。本研究调查认知水平时,门诊医护会对孕妇进行研究介绍,以此获得孕妇的知情同意书。这个过程中孕妇会了解到GDM基本信息。在填写认知问卷时,多数孕妇对GDM有了基本认知。但具体到GDM 治疗和干预方式等问题,绝大部分孕妇表示不清楚。这一研究结果提示,农村地区孕妇对GDM认知可以通过产科门诊简单地宣教达到短时期的提高,而这一短暂提高将有利于提高孕妇GDM筛查的依从性。已有研究提示[11,14-15],医护即使提供简单地指导教育,对患者(孕妇)规范治疗依从性也有效果。但在GDM控制过程中,孕妇认知和干预需要持续强化指导和宣教[15-16]。

多因素分析结果提示,年龄越大的孕妇认知水平反而越低。随着中国高龄产妇的增加,以及GDM发病风险的增加[16-17],加强高龄产妇的GDM认知教育具有重要的现实意义[18]。GDM宣教对孕妇认知提高有直接影响,经常接受医疗机构GDM宣教的孕妇,其GDM筛查和管理认知明显更高。孕期血糖异常对母婴健康有直接危害,对农村孕妇提供一定的GDM血糖管控宣教有助于减少不良母婴结局。其他因素显示,教育程度低,居住在乡村以及家庭收入低的孕妇群体认知较低。有研究表明[18-19],这部分孕妇孕期产检依从性和规范性更差。提高农村地GDM管控水平也需要根据孕妇特征进行有侧重性地宣教,以更有效地促进基层GDM的防控管理。

本研究存在一定的研究局限,首先在测量农村孕妇GDM认知水平时,侧重孕妇主观认知,没有运用客观测量指标。但根据项目组前期研究提示,孕妇对GDM 认知的主观基础认知与孕妇筛查率高度相关,有助于从认知角度探索提高GDM 筛查率方法。同时考虑到农村孕妇理解度,自主设计的问卷中没有设计难度较大的客观题。比如本研究询问孕妇是否知道GDM,并没有直接设置客观的血糖值让孕妇判断是否是GDM。 这在一定程度上也会影响到本研究结论。其次研究使用的五分制转换为百分制的换算方法常用在生命质量测量转换中。本研究第一次引用到孕妇认知测量中,可能存在一定的不合适性。

利益冲突无