甜瓣子发酵品质的研究现状

徐培,范文教,孙俊秀,蔡雪梅,李艳梅

(1.固态发酵资源利用四川省重点实验室,四川 宜宾 644007;2.四川旅游学院,成都 610100)

1 郫县豆瓣的主要发酵阶段

郫县豆瓣是川菜中最常见的一种调味料,被誉为“川菜之魂”。郫县豆瓣的主要原料是蚕豆和辣椒,蚕豆不仅富含淀粉,还含有大量蛋白质及多种微量元素。郫县豆瓣由前期发酵获得的甜瓣子、辣椒醅按3∶7的比例混合发酵制成,故其发酵过程主要分为前发酵和后发酵两个阶段。

后发酵阶段是郫县豆瓣风味积累的主要阶段,当前研究主要集中在混合发酵的特征风味物质、发酵微生物、工艺及模式优化以及风险控制等方面,但对郫县豆瓣前发酵阶段的研究相对较少。有多位研究者认为,甜瓣子发酵阶段能产生大量发酵底物,郫县豆瓣发酵过程中大部分氨基酸及葡萄糖等发酵底物来自蚕豆醅,是控制发酵周期的关键环节,也是郫县豆瓣发酵的关键阶段,本文分析近几年的研究内容,综述了豆瓣甜瓣子发酵阶段的研究现状。

2 甜瓣子发酵阶段

前发酵阶段主要分为甜瓣子的发酵(包括蚕豆制曲阶段)及辣椒醅的预处理两个步骤。

2.1 蚕豆制曲阶段

制曲主要指软化脱壳后的蚕豆与小麦粉及种曲进行混合发酵的过程。蚕豆的预处理方法有传统的长时浸泡后常压蒸煮以及改良的短时高温润水后高压蒸煮。此外,还能挤压熟化蚕豆,可大幅提升蛋白酶的活性及淀粉的降解率。

制曲阶段微生物能分泌多种酶类,将蚕豆中的淀粉和蛋白质等大分子物质分解为糖类、氨基酸和有机酸,并产生多种可挥发性风味物质。目前,制曲的研究主要集中在曲种的选择及工艺的改良上。研究者们针对单一菌种及多菌种混合制曲等进行了研究,发现酵母菌、乳酸菌、霉菌等多种发酵微生物均有利于发酵过程的进行。混合制曲能增强酶活性,提升氨基酸态氮及还原糖含量,有效缩短发酵时间,还能有效提升产品发酵品质并减少生产成本。但是,针对不同发酵风味目标及条件,制曲的最佳菌种及配比的研究尚不深入,这可作为今后郫县豆瓣发酵的一个重要研究方向。

2.2 甜瓣子熟化阶段

制曲后的蚕豆瓣与一定比例的盐水混合发酵,其中的淀粉被微生物糖化,使得豆瓣的甜味和黏稠度增加,故发酵成熟的蚕豆瓣也称为甜瓣子。甜瓣子发酵的最新研究主要为发酵工艺及模式、成熟度判断、发酵微生物、含盐量影响等。传统发酵程度主要依靠经验进行判断,工业生产则主要通过氨基酸态氮、总酸等理化指标进行判断,但不同发酵条件会引导发酵过程发生变化,故对不同工艺条件的甜瓣子发酵程度的判定应建立相关数据模型来进行辅助识别。

3 甜瓣子发酵理化指标

现行的郫县豆瓣质量标准GB/T 20560—2006中仅有对郫县豆瓣产品的水分、氨基酸态氮、总酸等理化指标的规定,并无针对甜瓣子的相关标准。徐伟伟等指出,甜豆瓣发酵成熟的关键指标是氨基酸态氮、总酸及发酵液的pH值。

3.1 盐度

盐度与氨基酸态氮、总酸和酶活性等发酵指标呈负相关。Yang等也发现,低盐度有利于氨基酸态氮、氨基酸及可挥发性风味物质形成,但却容易致使总酸、生物胺浓度及条件致病菌数量升高,产生不良风味物质,降低豆瓣发酵品质。

但是,不同研究中的甜瓣子发酵盐度及成熟时间存在较大差异,如Yang等提到制曲后的甜瓣子需在高盐环境(NaCl>13%)室温下发酵8个月以上;Zhang等提出米曲霉制曲后的瓣子需与10%~12%的盐水混合发酵2~3个月,这与传统蚕豆发酵需2~3个月的经验一致,也与Li等提出甜瓣子需在10%~12%盐分中厌氧发酵2个月的内容相似。而张小凤等及李峰等均认为12%的盐度发酵的甜瓣子感官品质最佳,但成熟时间却分别为3~6个月及25 d,这与李雄波等经过57 d发酵后的发现一致,盐度过高或过低均会导致感官品质下降。也有研究设定甜瓣子发酵初期的盐浓度约为16%或者18%~20%。发酵盐度的区别可能与不同的发酵工艺条件以及接种的发酵菌种不同等因素有关。

3.2 氨基酸态氮

甜瓣子发酵阶段,主要为蛋白质代谢阶段,多肽降解及氨基酸积累主要出现在甜瓣子发酵阶段的后期。氨基酸态氮或自由氨基酸是豆类发酵品的重要品质指标之一。甜瓣子中的主要含氮化合物为丙氨酸、谷氨酸、高丝氨酸、甘氨酸、焦谷氨酸、缬氨酸、苏氨酸、天冬氨酸、赖氨酸和苯丙氨酸,有些氨基酸可转化成风味化合物。豆瓣中各类香气成分都与氨基酸的代谢密切相关,故添加外源氨基酸可使风味加强或更加丰富。

氨基酸态氮的含量可以作为郫县豆瓣发酵成熟的指标,Li等发现甜瓣子中大部分氨基酸的浓度在第7~42天保持不变,从第42天迅速上升,在第49天再次下降,这与Zhang等以及鲍奕达等提出的甜瓣子需在45 ℃恒温发酵2个月的时间相近。林洪斌等用十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)研究甜瓣子发酵阶段蛋白质的组成及降解规律,指出甜瓣子发酵需要90 d以上才能达到成熟,拥有醇厚酯香。

对于甜瓣子发酵成熟度的判断标准尚不统一,且氨基酸及生物胺都能提升氨基酸态氮的浓度。可见,仅凭氨基酸态氮的含量来判断甜瓣子发酵的程度不够准确。

3.3 pH值及总酸

Li等研究发现,pH值和色泽可作为甜瓣子的质量控制指标,根据其变化情况可将发酵过程分为3个阶段:0~14 d,pH值从第0天的6.5左右迅速下降到第14天的4.5左右,颜色及pH值变化明显;14~42 d,颜色仍然变化,但pH值相对稳定;42 d后,颜色及pH值均相对稳定,时间规律与前人发现的氨基酸态氮变化趋势相似。张小凤等发现,甜瓣子的总酸含量在40 d左右快速增加,随后增速逐渐放缓,与pH值的变化规律呈明显负相关。

4 主要发酵微生物

功能性微生物能通过降解原料中的大分子物质来促进醅的成熟并提供独特的风味,豆瓣酱风味受到发酵体系中微生物体系的极大影响。对发酵品质影响较大的微生物主要是霉菌、乳酸菌、酵母菌等,如链霉菌和乳酸杆菌与总酸、氨基酸态氮、谷氨酸浓度及酶活性具有极强的正相关。为了测出各发酵阶段的所有微生物,可使用高通量测序技术。但功能微生物与风味物质之间的关系仍有待进一步的研究。

4.1 霉菌

传统甜瓣子发酵由米曲霉主导,有研究者对比了几种不同米曲霉与传统曲种沪酿3.042的发酵性能,找到了更优发酵菌种,以期改善专用生产菌株缺乏的局面。米曲霉的蛋白酶种类及活性可直接决定氨基酸态氮的含量,影响豆瓣酱的品质。筛选蛋白酶高产的霉菌菌株,提高氨基酸态氮和挥发性风味物质是很多研究者正在进行的研究。李雄波等研究发现甜瓣子中霉菌总数随着发酵的进行不断下降,且盐度越低,霉菌总数下降速度越快。邓维琴等认为未来可将高产蛋白酶的霉菌和其他产香的酵母菌、乳酸菌、芽孢杆菌等复合使用,开发针对不同风味的复合发酵菌剂,进一步提高豆瓣品质。

4.2 乳酸菌

乳酸菌的数量在甜瓣子发酵不同阶段均呈下降趋势,在辣椒醅阶段呈先增加后减少的趋势,其在整个豆瓣发酵过程中均占很大比例,其与甜瓣子发酵中还原糖以及有机酸的量紧密相关。可通过筛选生长速度快、产酸能力强的高效乳酸菌来提高有机酸含量,强化发酵风味,同时缩短发酵周期。乳酸菌能合成乳酸及乙酸,降低醅的pH值,它与酵母菌的混合发酵已经应用于多种食品,其在韩国及日本的传统发酵豆制品中也是优势菌群。植物乳杆菌是植物类发酵食品在制曲阶段的优势菌群,能分解糖类并合成氨基酸、核苷酸和脂肪酸等物质。

目前,尚无专用乳酸菌或菌剂来强化甜瓣子发酵。李雄波等研究发现,乳酸菌只在低盐甜瓣子(6%和9%)的发酵初期被检出。乳酸菌易受到盐度的影响,对专用菌种的筛选和培养需综合考虑发酵环境。

4.3 酵母菌

酵母菌是传统发酵调味品中重要的功能菌,可产生醇类、酯类、酚类、醛类及呋喃类等多种挥发性风味成分,发酵体系中酵母菌数量呈先增加后减少的趋势。胡廷等发现一种强化发酵的酵母菌,可使甜瓣子发酵产生更加丰富的风味。范智义等对郫县豆瓣中的生香酵母进行了筛选,发现产香鲁氏接合酵母BP02与传统郫县豆瓣酱醅发酵条件一致,可作为改善郫县豆瓣风味和品质的一种强增香菌种。有研究者将筛选出的一种产香酵母菌株用于纯种发酵豆豉,发现挥发性成分虽较少,但能产生高产酯类物质,赋予豆豉更浓郁的酱香和愉悦的风味,提升品质。

4.4 微生物作用

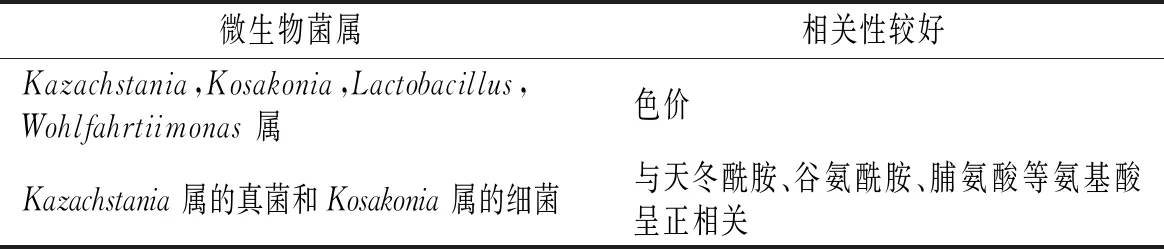

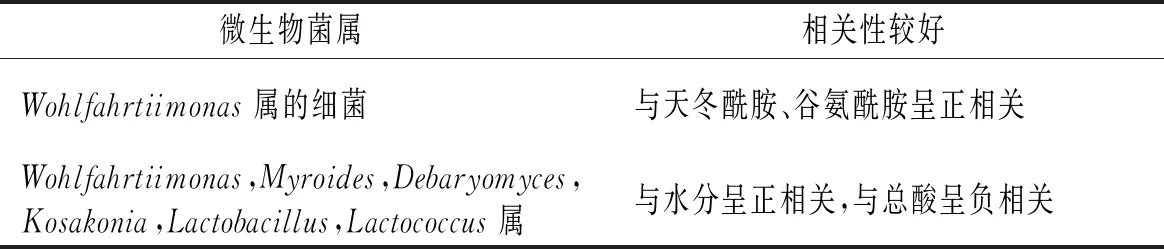

风味物质的形成与微生物的代谢活动紧密相关,微生物产生的酶类可分解大分子物质,产生具有一定风味的小分子物质。如:米曲霉可分解碳水化合物及脂肪,产生有机酸和脂肪酸;酵母和细菌可分解碳源物质(还原糖),产生醇类和有机酸,并合成酯类。微生物菌群与发酵情况的关联见表1。

表1 微生物菌群与发酵情况的关联

续 表

此外,,,,,,,属等细菌以及,属等酵母菌菌群与风味物质高度相关,且与pH值呈正相关,与还原糖、氨基酸态氮、可溶性氮含量呈负相关,与盐分含量相关性不大。

目前,对甜瓣子发酵阶段微生物的组成与对应风味物质产生的规律以及发酵体系的理化指标与微生物群落的关联性等方面的认识尚不深入,这可能是未来研究的一个重要方向。

5 可挥发性风味成分

对豆瓣风味的研究多集中在不同阶段的风味成分上,酯类化合物是豆瓣的主要香气成分,但多数不易挥发,需加热来辅助香味的产生,故在烹制时豆瓣需先进行炒制。甜瓣子的发酵产物主要是醇类、醛类、酮类及甲基类物质,其与醇香、酸香、果香和酱香关联性较强。张玉玉等发现,成熟甜瓣子中相对含量最高的是醇类44.61%、酯类41.50%、醛类 4.39%,占 90.50%,这与彭杰等的发现略有不同,可能是不同发酵条件引起了微生物菌群的变化。还有研究者认为少数低级脂肪酸、醇类和酚类以及醛类、酮类等对豆瓣呈香具有主要贡献。醇类、醛类、酮类及酯类等能够为郫县豆瓣提供多种令人愉悦的香气,酯类还能掩盖游离脂肪酸的不良气味。酸类、烷烃类物质对豆瓣风味的贡献不大,烯烃类主要体现在辣椒风味中,具有一定贡献。

Lu等发现,接种曲霉发酵4个月的成熟甜瓣子中含有18种主要成分:3-甲基丁醛、己酸乙酯、异戊酸乙酯、3-甲硫基丙醛、苯乙醛、2-甲基丁醛、异丁酸乙酯、2-甲基-1-丁醇、壬醛、芳樟醇、愈创木酚、4-乙基愈创木酚、1-辛烯-3-醇、3-甲基-1-丁醇、癸酸乙酯、苯乙醇、苯甲酸乙酯、苯乙酸乙酯,只比郫县豆瓣成品少了4-乙基苯酚、4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮(HDMF)、4-羟基-2(5)-乙基-5(2)-甲基-3(2H)-呋喃酮(HEMF)和(E)-2-壬烯醛4种成分。

Lin等通过检测发现,郫县豆瓣的关键风味物质(OAV>1)按数值大小排序为:3-甲基丁醛、苯乙醛、3-甲硫基丙醛、乙酰基吡咯、2-甲基丁醛、4-乙基愈创木酚、3-甲基-1-丁醇、2-乙基苯酚、苯乙醇、甲基丁酸乙酯、糠醛、四甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪。其中,3-甲基丁醛和苯乙醛的香味最明显,分别具有麦芽以及蜂蜜的香气,这两个成分主要形成于豆类发酵阶段的自由氨基酸。苯乙醇、1-辛烯-3醇、苯乙醛、异丁醛、苹果酸与糠醛等风味物质也主要来源于甜瓣子,甜瓣子发酵阶段的主要成分可能是豆瓣最终香气的主要贡献者。不同厂家、工艺条件或发酵菌种所产生的郫县豆瓣风味差异明显,这些区别也与Yang等的发现一致。

6 风味检测方法

作为调味品,郫县豆瓣的风味是重要的品质特征,研究者通过各种方法来测定不同阶段的呈香物质。杨国华等综述了常见的检测豆瓣风味的方法,包括气相色谱法(GC)、液相色谱法(LC)、气相色谱-质谱联用(GC-MS)/液质联用(LC-MS)、气相色谱-吸嗅法(GC-O)、电子鼻检测(O)等技术。近年来,还有一些新的检测方法已经应用于食品领域,后续也可作为检验豆瓣风味的新方法,如气相色谱-离子迁移谱法(HS-GC-IMS)已用于分析果蔬等的挥发性成分;全二维气相色谱-飞行时间质谱(GC×GC-TOF-MS)已用于原料的风味研究,它适合复杂基质的全组分分析。苟美玲等使用超高效液相-飞行时间质谱(UPLC-TOF-MS)来测定郫县豆瓣中的亚精胺。此外,有高效液相色谱法(HPLC)、30+氨基酸自动分析仪等方法检测郫县豆瓣的有机酸含量、氨基酸含量,以及HPLC-MS来探索发酵产物等。有用气相色谱-气味测定-质谱联用(GC-O-MS)的方法,通过气味活性值(OAVs)和香气提取物稀释分析(AEDA)3种不同的方法计算出主要气味成分。还有同时采用GC×GC-TOF-MS、Thermal TDU-GC-MS、HS-SPME-GC-MS等多种方法检测豆瓣风味,发现癸酸乙酯、2,6-二甲基吡嗪、乙酸乙酯、乙酸异戊酯等成分可以被前两种方法很好地识别,却很难被HS-SPME-GC-MS识别。可见,风味检测方法的不同对风味研究的分析结论有重要影响。

7 总结

甜瓣子发酵情况对豆瓣发酵品质有较大影响,近几年的研究也逐渐深入。本文通过分析甜瓣子发酵阶段的研究现状,发现甜瓣子发酵体系的盐度稍有差异,但基本都保持在12%以上;氨基酸态氮是甜瓣子成熟程度的重要指标,但发酵条件的影响较大,仅凭其含量来判断发酵程度并不够准确;总酸与发酵液的pH值具有明显负相关,仅能从侧面反映发酵情况。霉菌、乳酸菌和酵母菌等是甜瓣子甚至郫县豆瓣发酵过程中的主要优势菌群,它们对豆瓣风味和品质的影响极大。若能采用更准确的检测方法,深入地研究微生物与风味物质及理化指标之间的关系,则可根据不同工艺条件及品质要求配制适宜的混合发酵菌种,提升产品的品质及风味,缩短生产时间。