鼻窦腺样囊性癌1 例报告及文献复习

刘娟,陈晓冬

(山西医科大学附属太原中心医院,山西 太原 030009)

腺样囊性癌(ACC)是一种罕见的来源于上皮组织的上消化道恶性肿瘤,通常生长比较缓慢,侵袭周围神经。在鼻窦ACC(SnACC)中,上颌窦最常见(46%~63%),其次是鼻腔(20%)、筛窦复合体(10%)、蝶窦(5%)和鼻咽(20%)[1]。现报告1 例就诊于我院耳鼻喉科的鼻窦腺样囊性癌患者。

1 临床资料

1.1 一般资料

患者,女,39 岁,因“双侧鼻塞两年,加重偶伴头痛半年”至我院耳鼻喉科就诊。患者自述两年前感冒后出现右侧鼻塞症状,无明显头痛及视觉嗅觉减退症状。近半年来出现左侧鼻塞,同时右侧鼻塞仍持续存在,偶有头痛,偶伴嗅觉减退,无明显视力下降、复视等症状。患者为进一步手术治疗入住我院耳鼻喉科。入院后进行耳鼻喉专科检查:外鼻无明显畸形,鼻黏膜略显苍白,左侧下鼻甲肥大,中鼻道未见可疑新生物,右侧鼻腔可见新生物,突入后鼻孔,鼻咽部未见异常。

1.2 影像学及辅助检查

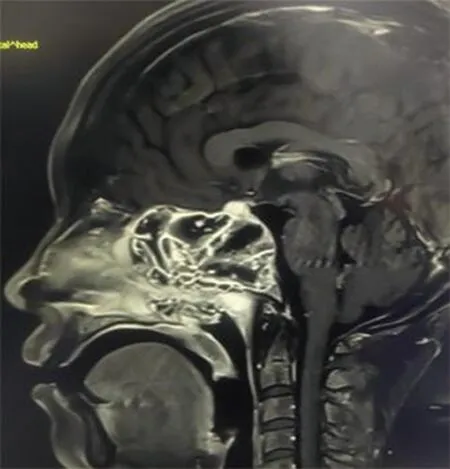

患者曾就诊当地县级医院,行鼻窦CT检查提示:蝶窦、双侧中后组筛窦及鼻后孔区实性占位病变,伴区域内多发骨质吸收破坏,右侧上颌窦黏膜肥厚,双侧下鼻甲肥厚。入院后,鼻窦MRI平扫加增强 (见图1) 提示:蝶窦、后组筛窦区可见团状囊实性病灶,弥散加权成像(DWI)未见弥散受限,增强扫描分隔明显强化,囊性部分未见强化;病灶呈膨胀性生长,向下累及右侧中上鼻道,右侧窦口鼻道复合体堵塞,右侧上颌窦黏膜增厚,垂体结构清楚,向上移位;增强扫描病灶明显强化,双侧眼眶内结构未见明显异常,建议活组织检查。

局麻下行鼻腔肿物活组织检查术,见鼻腔后端肿物,肿物表面呈黄白色,可见迂曲的血管,钳取部分肿物,见肿物较软,质脆,少许出血。病理及免疫组化结果提示:涎腺来源肿瘤,倾向腺样囊性癌。分子病理结果:MYB(FISH)(基因断裂)。术前诊断为:鼻腔腺样囊性癌(右侧)、鼻中隔偏曲、慢性鼻炎。

1.3 治疗方案

患者住院后完善各项术前检查,未发现明显手术禁忌证,在全麻方式下行鼻内镜下低温等离子右侧鼻腔腺样囊性癌切除术+双侧上颌窦、筛窦、蝶窦根治术+双侧中鼻甲切除+右侧下鼻甲切除+鼻中隔部分切除+双侧上颌神经翼管神经切除术。术后诊断为:上斜坡腺样囊性癌。标本肉眼所见:肿瘤组织沿神经分布,起源位于上斜坡。

2 结 果

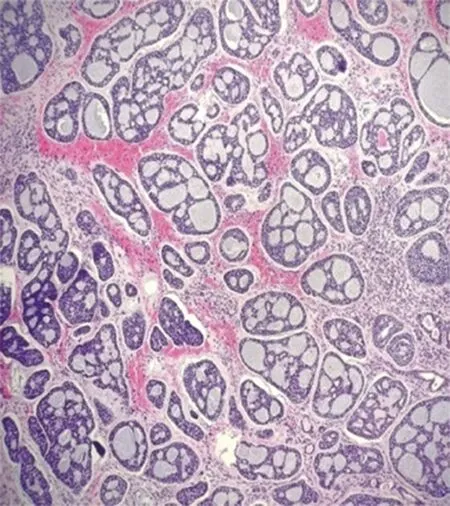

患者术后常规病理结果提示:鼻腔腺样囊性癌。免疫组化:CK7腺上皮细胞(+)、CD117肌上皮细胞(+)、ki67(约10%+)、P63肌上皮细胞(+)、CK8/18腺上皮细胞(+)。术后给予抗炎及化疗,无颅内感染症状。一个半月后患者门诊随访 1 次,预后良好无明显复发。

3 讨 论

ACC是一种罕见的恶性肿瘤,常见部位有大小涎腺、鼻窦、鼻咽[1]。发生于鼻腔鼻窦及颅底的ACC临床主要表现为鼻出血、鼻塞、流涕,偶伴有面颊肿胀或头痛、听力及视力下降等[2-3]。腺样囊性癌以恶性上皮细胞呈实体状分布为特征,虽生长缓慢,但其侵袭性强,具有噬神经性,可局部浸润也可向颅内蔓延[4]。鼻窦CT或头颅 CT可见肿瘤病灶多呈边界不清,不规则形软组织肿块,多伴有邻近溶骨性、膨胀性骨质破坏,部分伴有邻近颅底孔道的扩张[4](见图1)。鼻窦MRI可见肿瘤 T1WI多呈等或稍低信号,T2WI多呈不均匀稍高信号,部分可见小囊变,增强后实性肿瘤多呈不均匀强化,囊变区不强化,部分可见肿瘤沿神经孔道蔓延[5](见图2和图3)。肿瘤呈灰白色实体肿块,内部可有坏死,肿瘤表面无明显包膜,镜下由群集的细胞巢或条索状肿瘤细胞构成,并可见大小不等的囊腔形成典型的筛状结构[3],符合本病例术后病理学特征(见图4)。

MRI的T2WI可见蝶窦、后组筛窦区团状囊实性病灶

MRI增强扫描分隔明显强化,囊性部分未见强化

术中病理证实右侧上颌窦、右侧中鼻甲、右侧鼻腔外侧壁、右侧筛窦、鼻咽部可见腺样囊性癌广泛浸润及神经侵犯

ACC的临床特征为进展缓慢、早期无特异性症状。最常见临床表现为局部疼痛,其他症状包括鼻塞、鼻出血或涕中带血、头痛、眼胀感、面部麻木或局部隆起,因而常导致误诊[6]。本病患者最常见症状为鼻塞及鼻出血,无特异性。且ACC生长缓慢,出现临床症状就诊时多数患者已达临床晚期。故对于有上述症状者,若常规治疗无效,应及时行影像学检查(CT及MRI),发现有占位性病变伴有骨质破坏者应考虑 ACC 可能,尽早诊断治疗,改善预后[7]。

综上所述,腺样囊性癌虽是来源于涎腺组织的罕见恶性肿瘤,但占所有副鼻窦恶性肿瘤的第二位,肿瘤极易沿神经扩散[5]。因此,早发现、早诊断、早治疗,尽早明确病理诊断,制订合理治疗方案至关重要。