明代东周列国题材拟话本研究

张丹丹

(泉州师范学院文学与传播学院,福建泉州 362000)

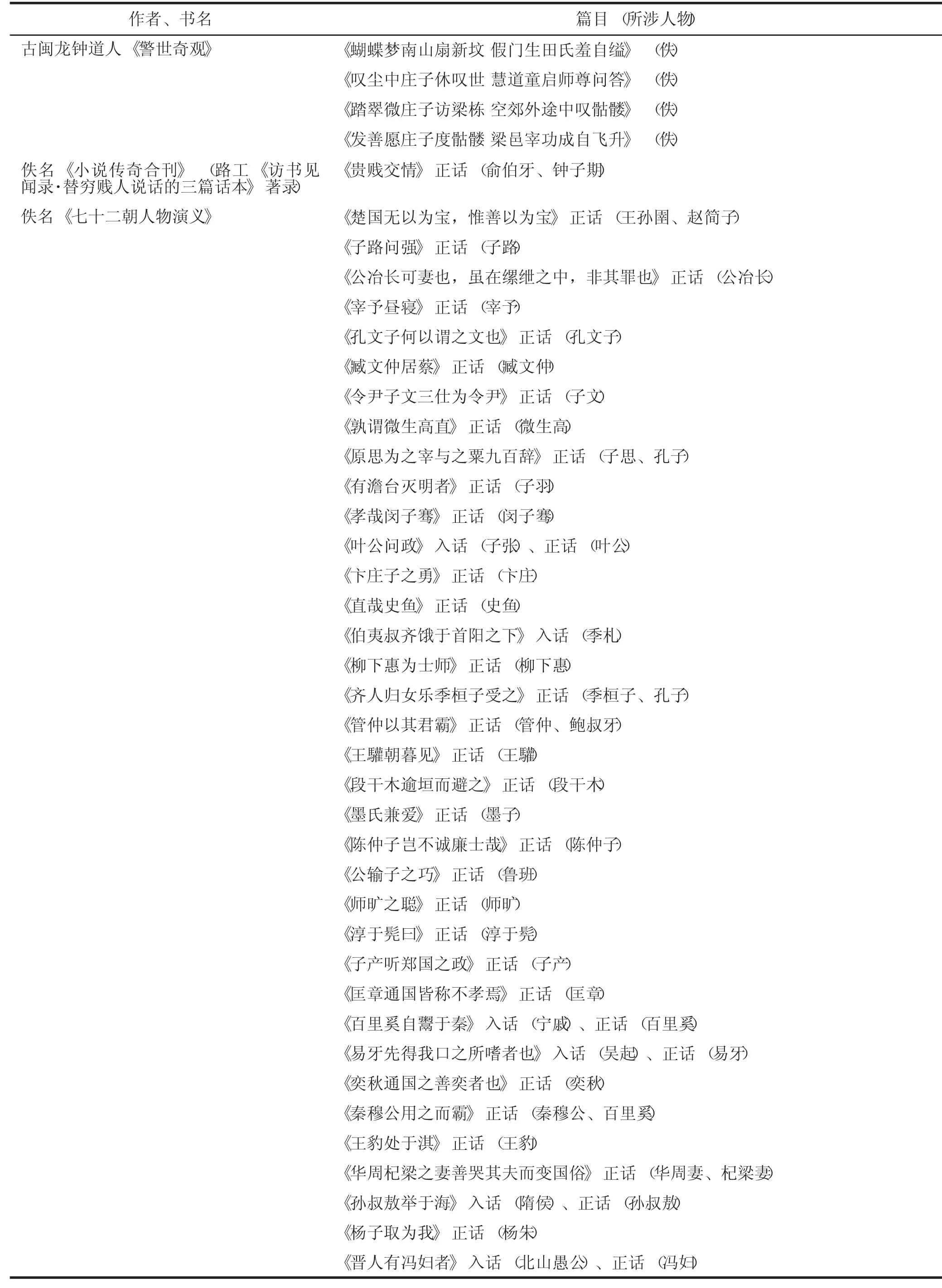

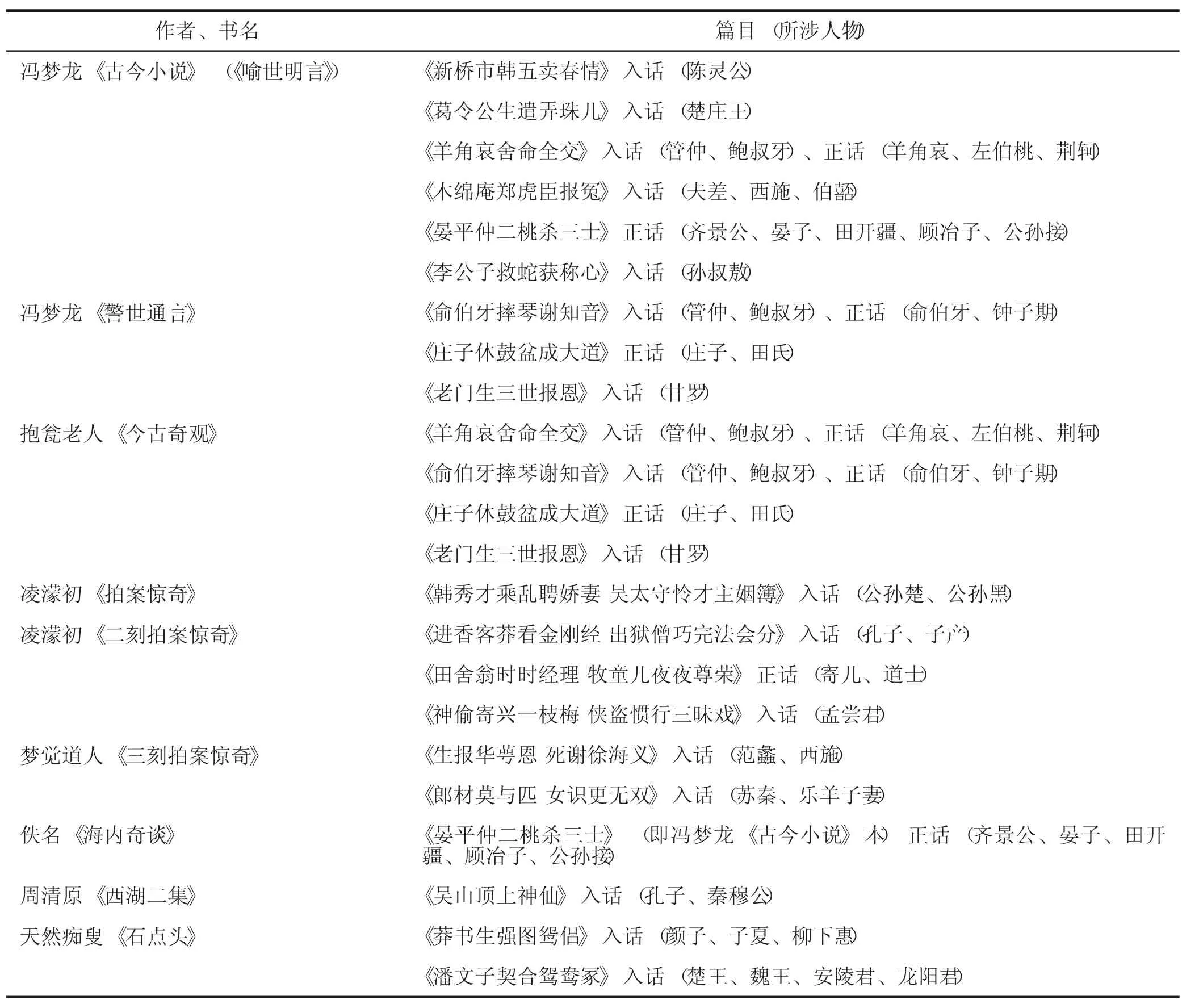

笔者根据陈桂声《话本叙录》进行统计,发现明代笔涉东周列国故事的拟话本小说集共12 部,包含作品64 篇,除了4 篇散佚之作外,入话涉及东周的有24 篇,正话涉及东周的有45 篇,数量上相比宋元时期同题材作品大大提高。当然,由于拟话本集在刊刻时往往直接照搬其他拟话本作品,故相互因袭情况较为严重,篇目重合者亦不在少数。明代东周列国题材拟话本篇目具体情况见表1。

通过表1,我们可以发现,除了《七十二朝人物演义》这部以《四书》人物为表现对象的小说集外,其余拟话本仅28 篇笔涉东周时期,且其中18篇为入话部分涉及,正话以东周故事为敷演对象的作品仅有14 篇,其中6 篇讲述庄子事、3 篇讲述伯牙子期事、2 篇讲述羊角哀与左伯桃事、2 篇讲述晏平仲智杀三士事、1 篇虚构牧童寄儿修道事。由此可见,明代拟话本中,正话部分表现东周故事的作品并不多。此种情况的产生,一方面与拟话本文体偏好取材时间相近之事有紧密关系。鲁迅在探讨宋元话本集《京本通俗小说》时曾言:“所说故事发生的年代,则多在南宋之初,北宋已少,何况汉唐。又可知小说取材,须在近时。”[1]明代拟话本承袭宋元话本小说此种特色,取材亦以近时事为主,其中本朝故事居多,占了拟话本总数近半。另一方面,诸如《庄子休鼓盆成大道》 《俞伯牙摔琴谢知音》《羊角哀舍命全交》等作品多次被不同拟话本小说集收入,亦彰显了东周题材拟话本持久的艺术魅力。接下来,我们将对明代东周题材拟话本作品特色进行分析。

表1 明代东周列国题材拟话本篇目表

作者、书名篇目(所涉人物)冯梦龙《古今小说》 (《喻世明言》) 《新桥市韩五卖春情》入话(陈灵公)《葛令公生遣弄珠儿》入话(楚庄王)《羊角哀舍命全交》入话(管仲、鲍叔牙)、正话(羊角哀、左伯桃、荆轲)《木绵庵郑虎臣报冤》入话(夫差、西施、伯嚭)《晏平仲二桃杀三士》正话(齐景公、晏子、田开疆、顾冶子、公孙接)《李公子救蛇获称心》入话(孙叔敖)冯梦龙《警世通言》 《俞伯牙摔琴谢知音》入话(管仲、鲍叔牙)、正话(俞伯牙、钟子期)《庄子休鼓盆成大道》正话(庄子、田氏)《老门生三世报恩》入话(甘罗)抱瓮老人《今古奇观》 《羊角哀舍命全交》入话(管仲、鲍叔牙)、正话(羊角哀、左伯桃、荆轲)《俞伯牙摔琴谢知音》入话(管仲、鲍叔牙)、正话(俞伯牙、钟子期)《庄子休鼓盆成大道》正话(庄子、田氏)《老门生三世报恩》入话(甘罗)凌濛初《拍案惊奇》 《韩秀才乘乱聘娇妻吴太守怜才主姻簿》入话(公孙楚、公孙黑)凌濛初《二刻拍案惊奇》 《进香客莽看金刚经出狱僧巧完法会分》入话(孔子、子产)《田舍翁时时经理牧童儿夜夜尊荣》正话(寄儿、道士)《神偷寄兴一枝梅侠盗惯行三昧戏》入话(孟尝君)梦觉道人《三刻拍案惊奇》 《生报华萼恩死谢徐海义》入话(范蠡、西施)《郎材莫与匹女识更无双》入话(苏秦、乐羊子妻)佚名《海内奇谈》 《晏平仲二桃杀三士》 (即冯梦龙《古今小说》本) 正话(齐景公、晏子、田开疆、顾冶子、公孙接)周清原《西湖二集》 《吴山顶上神仙》入话(孔子、秦穆公)天然痴叟《石点头》 《莽书生强图鸳侣》入话(颜子、子夏、柳下惠)《潘文子契合鸳鸯冢》入话(楚王、魏王、安陵君、龙阳君)

首先,明代东周题材拟话本在选材时偏重择取经典故事,并进行文人化改编。明代拟话本小说中所演述的东周题材作品多是民间广泛流传、脍炙人口的故事,这些故事在历代的传播过程中已经形成相对固定的艺术内涵,具有较强的感染力,积累了一定的读者基础,因此,对其进行敷演能够迅速引起读者的阅读兴趣。明代拟话本自诞生起就附着着一定的商业品格,迎合读者阅读喜好成为其潜在创作驱动力。因而,明代东周题材拟话本选题上有意择取经典性作品,诸如管仲与鲍叔牙的“贫贱之交”、俞伯牙与钟子期的“高山流水会知音”、范蠡与西施的爱情故事等。

以冯梦龙“三言”为例,该系列作品是明代拟话本小说的扛鼎之作,具有典范意义。冯梦龙“三言”中涉及东周的作品有9 篇,其中入话涉及者7篇,分别讲述了陈灵公与夏姬祸乱陈国、楚庄王绝缨会、管仲与鲍叔牙贫贱之交、西施乱吴、孙叔敖杀二头蛇、甘罗少年为相等六事。所谓“入话”,与宋元话本“头回”形式相似,即是指说书人正式表演前用以稳住听众或吸引听众的内容,明代拟话本虽已转变为书面文学,但依旧承袭了这一体制。冯梦龙“三言”中的“入话”,无论是由冯氏编撰或者袭自宋元话本,以东周经典人物事迹为素材者达六篇之多,足可见演史类拟话本入话部分取材上对经典故事的偏好。“三言”正话涉及4 种东周故事,分别为羊角哀与左伯桃生死之交、晏平仲智杀三士、俞伯牙与钟子期以琴会知音、庄子妻不守妇节事。这些作品的主角为羊角哀、晏子、俞伯牙、钟子期、庄子等,知名度较高,同样反映了明代演史类拟话本正话部分选材上对经典故事的偏好。

拟话本作家在编撰小说的过程中,对东周题材故事并非一成不变地袭用,而是根据自己的主观思想对情节进行改易,其中最具代表性的作品便是《七十二朝人物演义》。《七十二朝人物演义》一书,所谓“七十二朝”指的乃是周朝的诸侯国,取“那时天下有七十二国”[2]之意,该书又名《七十二朝四书人物演义》,小说中所演述的人物事件皆取自《四书》,每卷题目亦采《四书》原句而成,书中共36篇作品表现东周题材,涉及故事41 个。《七十二朝人物演义》虽取材《四书》,但对故事的敷演却与《四书》相去甚远,小说作者以自己的思想为出发点解读《四书》人物,使得作品多呈现出有别于传统儒家经典的风貌,这主要可分为以下三种:

其一,与《四书》思想相对一致,但文本表现侧重点有所不同,如《管仲以其君霸》 《匡章通国皆称不孝焉》 《秦穆公用之而霸》等。以《匡章通国皆称不孝焉》一篇为例,作品讲述匡章父母不和,其父醉后杀其母,匡章为母抱不平,其父受气而死,匡章为守孝而出妻屏子。《孟子》有载:“夫章子,子父责善而不相遇也。责善,朋友之道也;父子责善,贼恩之大者。夫章子,岂不欲有夫妻子母之属哉?为得罪于父,不得近。出妻,屏子,终身不养焉。其设心以为不若是,是则罪之大者,是则章子已矣。”[3]《孟子》所载批评了匡章为母背父、出妻屏子的行为,言此“罪之大者”,指出匡章无法使父母和解又气死其父、出妻屏子,乃是身犯大罪之人。但《七十二朝四书人物演义》对这一事件进行翻案,认为匡章虽然确实有处事不当之处,但对此表示同情与理解,并且其后通过叙述匡章带兵御秦、平燕乱等忠君之事,淡化其于孝道上的不足。这一小说中,作者虽然一定程度上认可传统儒家的观点,但也提出反对意见,体现了对儒家经典的审慎态度。

其二,由《四书》 人物杜撰出新的故事元素,如《孔文子何以谓之文也》 《叶公问政》 《师旷之聪》等。以《叶公问政》一篇为例,该书对《论语·子路》所载的“叶公问政”一事仅用百余字来敷演,而连篇累牍的文字载“叶公好龙”等故事,其中真龙来访等情节,明显与史不合。

其三,作品思想与《四书》迥异,如《子产听郑国之政》 《子路问强》 《宰予昼寝》等。以《宰予昼寝》一篇为例,“宰予昼寝”之事见载于《论语·公冶长》中,孔子对此持否定态度,批判其“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也”[4],而作者却从道家无为的思想上对此进行解读,认为“宰予昼寝”乃是一种至高的修身行为,这与《四书》观念截然不同。

让学生理解长度×宽度=面积是极为困难的。因此在学生拼摆的基础上,笔者围绕这个问题进行直观演示:长方形的长、宽与面积单位的个数有什么关系?引导学生观察长方形长是几厘米,每行就可以摆几个1平方厘米的立方体;宽是几厘米,就能摆几行1立方厘米的立方体。

由上可见,《七十二朝人物演义》一书中的题旨已与《四书》呈现较大区别,作者虽借《四书》经典人物、情节进行敷演,但更多的是意图通过新解儒家著名人物言行,传达自己的见解主张,故事面貌已大不相同。

除了《七十二朝人物演义》外,其他拟话本小说亦有同种情况。以冯梦龙《警世通言》中的《庄子休鼓盆成大道》一篇为例,该故事讲述庄子路上见一少妇扇坟,得知少妇前夫遗言坟干才能改嫁,少妇着急改嫁,故此扇坟,庄子助之。庄子妻田氏听说后怒骂少妇不贞,表示自己会坚守贞洁。后庄子重病而亡,田氏心仪一名美少年楚王孙,主动说媒。成婚当夜,楚王孙即心疾病发,需食人脑,田氏斧劈庄子棺材欲取其脑,庄子复活。后田氏得知美少年为庄子所设的考验,羞愧自尽,庄子鼓盆而歌。

“鼓盆而歌”典出《庄子》,原述庄子妻死,惠子吊之,见庄子“箕踞鼓盆而歌”,惠子谴责庄子,庄子阐发了对生死的通达态度,表现超脱世俗的思想。这一故事后被元代神仙道化剧所吸收,发展到明代冯梦龙《庄子休鼓盆成大道》一篇,生发出庄子试妻的情节,将《庄子·至乐》中的故事由庄子妻死、鼓盆而歌改易为庄子假死试妻,将这一典故的思想由表现死生通达观念转化为讽刺妇女贞洁[5]。由此可见,通过冯梦龙的文人化改编,此篇拟话本的核心情节已经发生了转移,所表现的思想更是大相径庭。但毫无疑问的是,《庄子》中的这一典故经过冯氏改编,成了一篇精彩绝伦的拟话本,在明清时期广泛流传,谢国《蝴蝶梦》、佚名《色痴》 和《缀白裘·蝴蝶梦》等戏剧皆本于此进行敷演。

由此可见,明代拟话本作家对东周经典故事的运用,乃是经过了文人化改编,故事内涵已产生了巨大变更,正如王庆华《论明末话本小说文体之雅俗分流》一文所指出的:“《西湖二集》 《七十二朝人物演义》 《型世言》 《醉醒石》 《清夜钟》 《贪欣误》等作品篇章体制、叙事结构和叙事方式、题材主旨取向的演化,都是以文人主体意识的表现为旨归的。”[6]明代拟话本文人性突显,这也是其有别于宋元话本之处。

其次,明代东周题材拟话本表现出强烈的教化倾向。明末拟话本具有明显的教化色彩,这从小说题名即可看出,如《喻世明言》 《醒世恒言》 《警世通言》之称,即可见冯梦龙意图以此三部拟话本达到“喻世”“醒世”“警世”的编撰动机。拟话本小说序言更可直接窥见作者的教化目的,如《醒世恒言·叙》 云:“明者,取其可以导愚也。通者,取其可以适俗也。恒则习之而不厌,传之而可久。三者殊名,其义一耳。”[7]《石点头·叙》云,“小说家推因及果,劝人作善,开清净方便法门,能使顽夫伥子,积迷顿悟,此与高僧悟石何异”[7]等。这些序言可以看出,小说作者已经不再单纯地把作品视为用以娱乐的“小道”,而是意图通过小说来讽喻世人,达到移风化俗、劝善惩恶的功用。

这种劝惩思想反映到东周题材拟话本中,最直接地体现在作品中塑造了一批明君、忠臣、孝子等正面的人物形象,标榜忠孝节义的典范故事;亦塑造了系列昏君、贼臣、奸徒等反面形象,针砭败坏纲常的劣行,以此达到以古鉴今的目的。以《七十二朝人物演义》为例,该书取材《四书》,围绕“君臣”“父子”“夫妻”“兄弟”等主题展开叙事,展现了维护纲常伦理的教化思想。如卷十四“卞庄子之勇”一篇,载卞庄有打虎之力、盖世之勇,鲁君派其御齐时,却因思念家中老母,导致三战三败。后在家侍奉其母逝去后,再次请战出征,奋勇杀敌,为国捐躯,体现了卞庄之孝,起到劝人为孝的作用。再如卷十九“管仲以其君霸”一篇,叙管仲与鲍叔牙结交,二人经商,管仲分金多鲍叔牙分金少,鲍叔牙理解管仲之贫;管仲三仕三见逐于君,鲍叔牙理解其时运不济;管仲三战三败,鲍叔牙不认为其畏战,理解其家有老母;管仲辅佐公子纠败后又辅佐公子小白,鲍叔牙理解其欲显露功名的抱负,表现了管鲍之交重义轻利的真挚,以此提醒世人友谊的重要性。此外,诸如《羊角哀舍命全交》 《俞伯牙摔琴谢知音》分别叙羊角哀与左伯桃的生死之交、俞伯牙与钟子期的贵贱之交,表现了友谊、信义重于一切的观念,《晏平仲二桃杀三士》则是表现臣子应尽忠君王、为君分忧的忠君思想,《庄子休鼓盆成大道》则讽刺了虚伪的妇女守节行为。这些故事主题多样化,但题旨皆是劝诫读者遵循社会伦理,期待广大市民阶层能够通过阅读小说增强“忠”“孝”“节”“义”等意识,以此扭转世风。

拟话本小说表现教化主题,并不一定要择取东周题材故事,但作家们自觉以这类题材故事表现题旨,具有一定的优势,即通过改编东周历史故事将史实与艺术创作相结合,从而产生巨大的教化功效。正如《警世通言·叙》所言:“里中儿代庖而创其指,不呼痛。或怪之。曰:‘吾顷从玄妙观听说《三国志》 来,关云长刮骨疗毒,且谈笑自若,我何痛为?’夫能使里中儿顿有刮骨疗毒之勇,推此说孝而孝,说忠而忠,说节义而节义,触性性通,导情情出。”[7]此即体现了历史故事对现实的影响,迎合了人们从历史中吸收经验的民族心理。

值得一提的是,为了更好地达到劝诫目的,小说家们往往在拟话本中直接发表议论,如“背手为云覆手雨,纷纷轻薄何须数?君看管鲍贫时交,此道今人弃如土”[7]“有许多凶头恶胆的人,不顾利害,不管是非,乱做一番,惹了飞灾横祸。小则一身承当,大则累及父母妻子,反为不美。俗语道‘世事尽从奸巧得,痴聋喑哑呷西风’”[2]“这样朋友,才是个真正相知。这相知有几样名色:恩德相结者,谓之知己;腹心相照者,谓之知心;声气相求者,谓之知音,总来叫做相知”[8]等。这些议论或以引诗形式出现,或以俗语形式出现,或于叙事过程中直接生发,多置于拟话本入话或结尾处,直接点明小说劝诫主旨。议论成分的增加,尤其是《七十二朝人物演义》入话部分连篇累牍的议论抒发,有力体现了拟话本这一文体的时代烙印。

明代东周题材拟话本浓厚的教化色彩与时代背景具有紧密联系。明朝中后期,社会状况呈现复杂化局面。政治上,统治者沉迷享乐,不顾朝政;宦官干政现象严重,出现了刘瑾、魏忠贤等一手遮天的宦官;大臣们结党营私,中饱私囊,朝廷危机日益严重,统治阶层出现了自上而下的腐败,政治黑暗。在此国势衰微之际,女真族日渐强大,时时入侵边境,朝廷内忧外患严重。这种风雨飘摇的政治局面无疑刺激了大批社会责任感强烈的文人,因此,以冯梦龙为首的晚明拟话本小说家们自觉担负起警醒社会的责任,通过编撰教化色彩浓厚的通俗小说,以期引起世人关注。经济上,商品经济日益繁荣,市民阶层这一通俗文学读者群体壮大,加之书籍刊刻水平大大提高、普通百姓识字率有所上升,拟话本小说集有了良好的创作条件和受众基础。文化上,一方面,随着阳明心学的倡导,“适俗”“导愚”的通俗文学观得到大大发展,大批文人加入小说创作行列,并且,心学的广泛传播打击了程朱理学,个性解放思潮得到发展,人的合理欲望受到肯定。另一方面,随着商品经济的繁荣,社会上出现重利益、轻礼法现象,传统的纲常伦理体系受到冲击。在此种情况下,拟话本小说家们强调小说的劝惩作用,力图挽救物欲横流、道德崩坏的社会风气。因此,歌颂友谊、强调义重于利的《羊角哀舍命全交》《俞伯牙摔琴谢知音》,弘扬孝道的《原思为之宰与之粟九百辞》 《卞庄子之勇》,宣扬戒淫思想的《庄子休鼓盆成大道》 《孔文子何以谓之文也》等作品得以问世。

鲁迅曾言,“宋市人小说,虽亦间参训喻,然主意则在述市井间事,用以娱心。及明人拟作末流,乃告诫连篇,喧而夺主,且多艳称荣遇,回护士人,故形式仅存而精神与宋迥异矣”[9],明代拟话本呈现出了有别于宋元话本的浓厚教化色彩,而东周题材拟话本则往往被旧题新作,注入富有时代气息的教化思想,以此达到以史鉴今的目的。此外,明清之际“经世致用”思潮盛行,“实用观”影响到拟话本小说家们的创作,倡导其编撰有益于世的作品;明末善书盛行,劝善思想在社会广为流传,这也是强化拟话本教化色彩的动因之一。

第三,明代东周题材拟话本表现了“三教合流”的思潮。有明一代,朝廷基本上采取三教并立的政策[10],这从朱元璋《释道论》 《三教论》等文章中即可看出。酒井忠夫曾概括朱元璋思想为:“以儒教为中心,以佛仙二教之阴补儒教之阳,并以此来暗助王纲。”[11]明朝这一国策大大促进了“三教合一”思想的盛行,“所谓三教合一其根本就是将核心视域放在世俗伦理道德等方面,以传统的儒家正统思想为主,辅以因果报应等释道二家的观念,将世俗王法与自身道德结合,实现劝善导愚的教化目的”[12],此即是说,“三教合一”思想侧重强调儒家的核心地位,同时辅以释道二家思想。

“三教合一”观念在拟话本中有着清晰的体现,冯梦龙《醒世恒言·序》中即言,“崇儒之代,不废二教,亦谓导愚适俗,或有藉焉,以二教为儒之辅可也”[7],表现其认为通过释道二教为儒之辅,可达到“导愚适俗”的功用。凌濛初《二刻拍案惊奇》卷一《进香客莽看金刚经出狱僧巧完法会分》 一篇,入话中叙文字重要性时,有言“圣贤传经讲道,齐家治国平天下,多用着他不消说;即是道家青牛骑出去,佛家白马驮将来,也只是靠这几个字,致得三教流传,同于三光”[13],将儒、释、道三家并论,且评价其“三教流传,同于三光”,可见三教合流观念在明代几乎近于常识,随口可论,其流传之广不言而喻。再如周清原《西湖二集》 卷二十五《吴山顶上神仙》入话在阐释“佛法曾经孔子传,由余石佛识前缘”[14]两句诗时,认为孔子“已早知西方有佛矣”[14],孔子之言“西方有圣人焉,不治而不乱,不言而自信,不化而自行,荡荡乎民无能名焉”[14]一句中的“西方有圣人”即指“佛菩萨”,并讲述了秦穆公获石佛,不识而弃之,护法神托梦谕之,穆公敬而供奉石佛之事。小说中此类记载亦可见当时儒、释二家思想的杂糅。

东周列国题材拟话本正文中也体现了三教合流的思想。以《七十二朝人物演义》为例,该书共36篇涉及东周历史,其中30 篇以儒家视角展开叙事,如《秦穆公用之而霸》 《管仲以其君霸》 《卞庄子之勇》 《孝哉闵子骞》 《华周杞梁之妻善哭其夫而变国俗》等,赞赏了明君、忠臣、孝子等,贬斥了昏君、贼臣、奸徒等,宣扬了“君臣”“父子”“夫妇”“兄弟”等儒家纲常伦理。以《卞庄子之勇》为例,该篇讲述卞庄有盖世之力,却因忧思其母导致战场上三战三败,奉养其母归西后,卞庄无后顾之忧,以死报国。该小说以儒家道德伦理为出发点,赞扬了卞庄“忠”“孝”两全的行为。

除了儒家思想外,《七十二朝人物演义》中的《楚国无以为宝,惟善以为宝》 《子路问强》 《臧文仲居蔡》 《孙叔敖举于海》四篇乃是以《四书》故事表现佛家因果报应思想。以《楚国无以为宝,惟善以为宝》一篇为例,讲述王孙圉出使晋国,赵简子问楚国之宝,王孙圉以“楚国无以玉为宝,而以善为宝”夸饰楚国,数十年后有卞和因献和氏璧给楚王失败被刖,其后赵王发现和氏璧确为宝玉,西岳神降言给赵王,云此璧由楚入赵,乃是报赵王先祖赵简子有功社稷的勋劳,卞和即王孙圉后身,因赎夸诈之言而被刖脚,此种情节设置体现了佛家因果报应及轮回思想。

《七十二朝人物演义》尚有《宰予昼寝》 《杨子取为我》两篇,乃是以《四书》故事表现道家思想。《宰予昼寝》一篇,作者高度赞扬了宰予昼寝的行为,认为这是至高的修身之道;《杨子取为我》一篇,讲述老子的弟子杨朱奉行“为我”之道,并意图传道一事。

《七十二朝人物演义》 虽取材儒家经典《四书》,但思想上集儒、释、道三家于一书,体现了“三教合一”的思想倾向,具有鲜明的时代特色。

除了《七十二朝人物演义》,其他拟话本小说亦展现了“三教合一”思想。以冯梦龙“三言”为例,《喻世明言》卷七《羊角哀舍命全交》一篇,讲述了羊角哀与左伯桃被困雪地,左伯桃将粮食与衣服留给羊角哀,自己冻死,死后受荆轲鬼魂欺压,托梦给羊角哀,羊角哀自尽以鬼魂助左伯桃战胜荆轲一事,该小说体现了儒家“义利”观,赞扬了左、羊舍生取义的行为。《喻世明言》卷三十四《李公子救蛇获称心》一篇,入话开篇即引徐神翁之诗:“劝人休诵经,念甚消灾咒!经咒总慈悲,冤业如何救?种麻还得麻,种豆还得豆;报应本无私,作了还自受。”[15]此诗表现了佛教因果报应思想,具有浓厚的劝善意味;该篇入话讲述了孙叔敖杀二头蛇,其母因此认定其将得善报,所述故事与开头引诗主题相契合,共同体现了释家思想。以上三篇皆出自冯梦龙“三言”,无论是冯氏独创抑或改编自宋元话本,选题融合了儒、释、道三家思想是不争的事实,体现了冯梦龙对当时三教合流思想的接受。

综上,明代东周题材拟话本小说呈现出了有别于先秦时期故事原貌的特色。小说素材虽取自东周故事,但已经过文人化改编,故事内涵发生了较大改变。同时,此类作品劝诫思想浓厚,小说家们意图借助历史的垂鉴功能增强小说的教化作用。此外,东周题材拟话本还体现了“三教合流”的思潮,具有鲜明的时代色彩。