“双减”背景下小学语文作业优化设计初探

蔡晓芹

“双减”政策是国家构建良好教育生态和促进学生全面发展的重要举措,在此背景下,如何进行作业优化设计就成为各学科教师关注研究的重点问题。对于语文学科而言,教师应将目光聚焦于以“作业改革”推动教学方式改变,通过优化作业设计的方式,切实“减负提质”。

一、设计预学作业,找准教学切入点

在学习过程中,通过预习的方式对将要学习的内容进行自主的认知,是一种非常好的学习方式和学习习惯。通过预习可以很好地对课堂学习内容进行有效的切入,助力学生掌握课堂的主动权,增强学生学习的积极性和主动性,帮助学生在学习过程中对各种细节进行有效的把握,优化课堂结构,降低课堂学习的难度,让学生获得更积极的学习体验,有利于实现“双减”政策中“让学生回归快乐学习状态”及“减轻学生学业负担”的要求。因此,引导学生进行有效的课前预习十分必要。而为学生布置预学作业则是帮助学生更好地完成课前预学的有效手段。因此,在“双减”背景下,教师要注重为学生设计精准的预学作业,为课堂学习奠定基础。

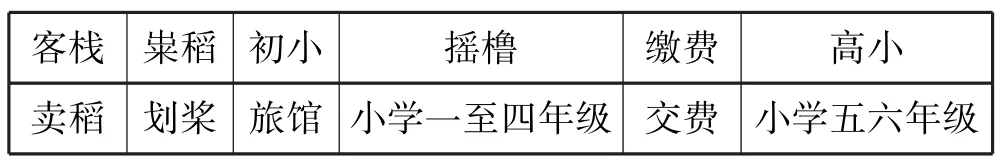

(一)聚焦字词难点,预学有侧重

扫除生字新词障碍,保证学生读通读顺课文,是保证学生课堂上高效完成新课文学习的基础。传统教学中,教师大多集中在课堂开始阶段带领学生去学习、认识课文中的生字词。上课伊始,很多教师会把整篇课文中要求会读会记的词语全部呈现出来,然后让学生逐一学习,耗时多,效率低。教师可以将字词学习放在预学作业环节,通过设置预学作业的方式引导学生在课前自主学习、认识生字词。例如,五年级上册第六单元《父爱之舟》中的生字较多,且这些生字笔画较多、结构复杂,增加了学生的认读和理解难度。在教学前,教师可以为学生布置这样的预学作业: 下边字词虽然因时代久远,与现在的用法不同,但意思却是相同相近的,你能准确地找出他们的“兄弟”吗? 能准确地说出他们不同的名字吗? 找出后把他们用线连接在一起。

这样的预学可以帮助学生有效突破生字学习难点,课堂上教师简单地带领学生进行整体巩固即可,大大地缩短花费在字词学习上的时间,为后续文章内容的深入学习奠定良好的基础,课堂教学效率自然会更加高效。

(二)关注语文要素,预学有方向

语文要素是进行教科书编排的重要元素,也是实施语文教育教学训练的重要元素,要将语文要素作为预习作业设计的精准目标,[1]加强教学梯度的有效把握,针对教学目标构建起明确的教学任务。在三年级上册有个单元主要是针对阅读要素进行学习,其中提到了要求学生一边进行阅读,一边进行预测和猜想,跟着故事的情节做出合理的想象,在《总也倒不了的老屋》教学中,我们准确把握教材的教学定位和功能,扣紧这一语文要素设计预学作业: “老母鸡没地方孵蛋,让老屋帮忙,老屋会有什么表现呢? 同学们,大胆地猜一猜吧!”有的同学猜“我猜想老母鸡没地方孵蛋,让老屋帮忙,老屋心里肯定很烦,勉强答应让它进来”;有的同学猜“帮完老母鸡,小蜘蛛又来找老屋了,我估计老屋心地善良、乐于助人,应该会继续帮助它”;有的同学猜“老屋是一位慈祥、富有爱心的老爷爷,它会守住这里,继续帮助有困难的小动物”……故事情节精彩,学生的预测也很精彩,这样的作业布置不但提前学生进入课文预学,熟悉课文,而且激发学生学习的积极性。同时,这样的预学作业也很好地帮助我们诊断学生的学情。

二、设计辅学作业,把握教学着力点

课堂是教和学的主阵地,是师生互动、生生互动的交往场所。因此,“双减”背景下小学语文教师必须提高对课堂教学的重视程度,通过设计合理有效的辅学作业,把握教学着力点,辅助学生深入学习。

(一)导图式作业,清晰梳理文本内容

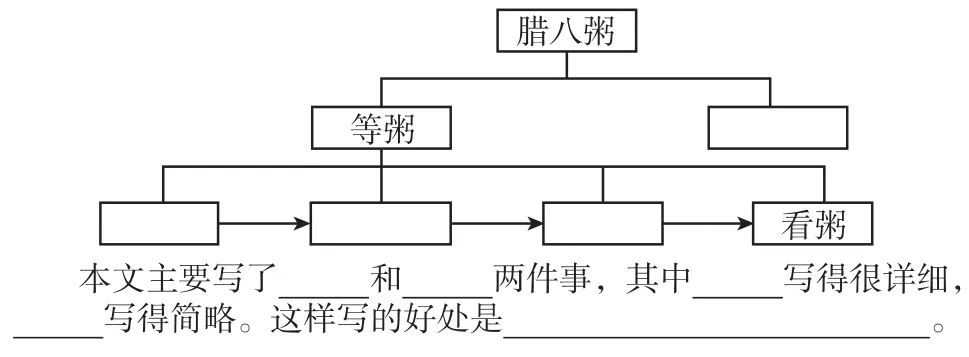

语文教学中教师应重视培养学生的阅读能力,学生对文章主要内容的把握情况则是其阅读能力的重要表现。为此,教师要有意识地为学生设计有关作业,让学生在完成作业过程中梳理阅读思路,从而更准确、更全面地把握文章内容。

例如,统编教材六年级下册第一单元中的《腊八粥》一文,课后习题2 的目的是使学生了解哪部分写得详细,又具体写了哪些内容,哪部分写得简略,了解这样写的好处。根据习题意图,我们进行二阶设计,有针对性地设计了以下练习:

学生完成作业的过程也是梳理文章内容的过程,为学生设计这样的辅学作业,不仅可以帮助学生梳理文章内容及结构,同时还在阅读提炼、理解感悟的过程中习得正确的阅读策略,培养学生阅读技能。

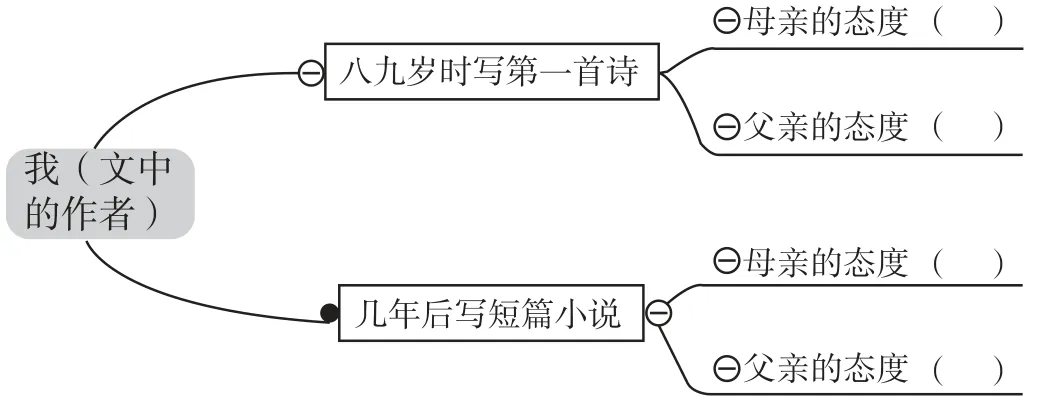

再如,五年级上册第六单元中《精彩极了和糟糕透了》一文以对话为主线,通过描写“作者”和父亲、母亲之间的对话,“作者”的同一个作品,父母给予的评价是完全不同的。很多学生在阅读时容易出现思维混乱的现象,不知道究竟到底是“精彩极了”还是“糟糕透了”,如此一来大大削弱了学生学习的兴致,出现阅读感知的混淆,影响学生的学习效率。为了帮助学生理清脉络,教学时教师可以在课堂中为学生设计辅学作业: 根据下面思维导图的提示,完成导读后方()中内容的填写。

这样以思维导图的方式进行作业设计,可以将原本抽象的、混乱的阅读思路以清晰、形象的方式呈现出来,让学生对于文章的写作内容、写作思路形成整体、清晰的了解;然后再引导学生当堂完成作业练习,通过课堂辅学练习,感受父母爱的不同,尤其是对父爱的理解,这对于突破教学难点,提升课堂教学效率有非常大的帮助。思维导图式作业的设计,还有助于帮助学生养成良好的阅读习惯、形成正确阅读思路,也是培养学生思维能力、提升阅读能力的有效途径。[2]

(二)表格式作业,有效突破学习难点

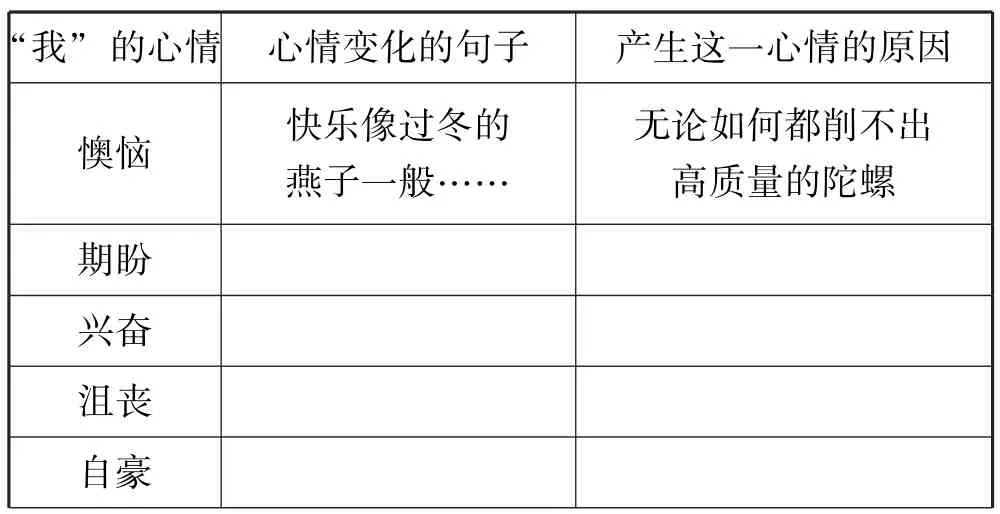

在课堂学习中,在充分解读教材的基础上,可以利用表格设计当堂练习,突破教学重难点。例如,四年级上册第六单元中《陀螺》一文一波三折,心情变化波动大,可是文章很多心理活动没有明显的“我想”做提示,学生找画有点困难。于是,教师先引导学生细读课文,根据事情的发展,边读边画出“我”心情变化的句子。把学生引进文本深处,与文本对话,了解人物的心情变化,进而指导学生用几个词语说出“我”的几次心理变化: 懊恼、期待、兴奋、沮丧、自豪,并在此基础上结合课后习题二设计以下表格式作业:

通过填写表格,引领学生的思维走向深入,聚焦“我”的心理变化,体会童年生活的无限乐趣,感受“人不可貌相,海水不可斗量”的文章主旨。“表格式”作业能有效发掘思维的深刻性,让学生借助支架学得深入,学有所获。

(三)表演式作业,深刻感受人物形象

在学生学习过程中,表演是非常常见的方式,也是学生非常喜欢的方式。教师巧妙设计表的演作业,可以让学生的学习走向高潮。例如,在学习《景阳冈》这篇文章的时候,武松打虎这一章节非常精彩。我们可以根据相应的故事章节来设计有效的表演练习,让学生扮演武松和老虎。学生表现出高昂的情绪,认真地投入到表演作业中去。在武松的“三次闪躲”以及老虎的“一扑、一掀、一剪”活灵活现的表演中,武松勇猛无畏的人物形象更加立体丰满起来。课堂学习中精准设计的表演式作业,可以引领学生深入文本,深刻感受人物形象,在语言运用、情感表达、创造力开发等方面也能得到充分发展。

三、设计拓展作业,夯实教学落脚点

(一)链接阅读,丰富阅读体验

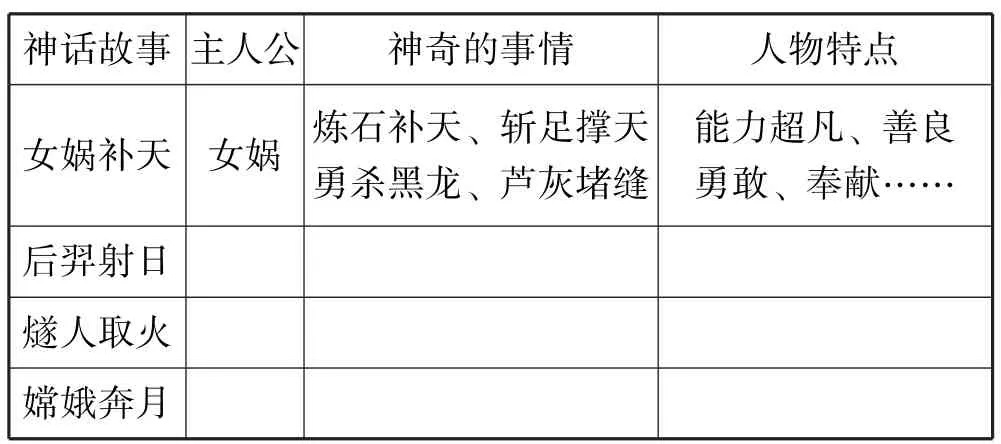

统编教材在编写过程中是以单元为模块进行主题性阅读学习的,在单元中进行阅读方法的有效贯穿。在学习过程中,我们要加强阅读的有效拓展,通过课内学习,更好地带动课外学习,通过课外自主学习,有效补充课内学习,课内课外相互促进,相得益彰,促进学生阅读兴趣全方位提升,有效提高学生的阅读量。例如,在学习四年级上册第四单元《女娲补天》这一神话故事时,教师可以设计以下拓展作业: 推荐阅读《后羿射日》《燧人取火》《嫦娥奔月》,说说神话故事的主人公神奇在哪里?读完认真填写以下表格,体会神话的神奇。

又如,学习了五年级上册第五单元民间故事后,教师可以推荐阅读外国民间故事《潘多拉的盒子》《长不大的牧羊人卡尔维诺》,并设计拓学作业: 中外民间故事有什么相同点和不同点? 制作一张读书便笺,写出异同点。引导学生在比较阅读中交流阅读收获。

(二)结合写作,训练语言运用

统编教材在编排上注重读写结合,在教学中教师要认真挖掘读写结合的契合点,进一步拓展作业的设计,由仿到写,将写作的思路充分打开,训练语言的有效运用。[3]例如,《麻雀》这篇课文配备了精彩的插图,上面是一只老麻雀和一只猎狗对峙的画面。画面上麻雀勇猛地扑下来,护住自己的孩子,用身躯挡在孩子面前,这幅画面表现出了一种强大的力量,蕴含着巨大的母爱。学习完这篇文章后,教师捕捉这个闪光镜头,进行小练笔作业的设计: 认真观察图画,想象图片中表现出来的情景应该是怎样的? 此时老麻雀心里是怎样想的? 猎狗面对老麻雀的举动,心里又会有怎样的活动? 当你看到这样的场景,你内心是怎样的感受? 通过联想进行相应的练笔作业,表达自己的想法。通过相应的想象训练,促进学生思维能力的提升,丰富学生的内心体验,让学生感受到老麻雀为了保护自己的孩子,不惜牺牲自己的伟大母爱,提升学生的写作能力。又如,学完六年级下册《那个星期天》一文,围绕课文表达情感的写法,教师在拓学环节设计练笔作业: 你有过时光难挨的感受吗? 试着用这篇课文学到的用具体事例表达情感的方法来表达你的焦急。由读到写,学生情感激发,有情可抒,有法可依,轻松有效地落实语言文字训练,逐步提升学生的语用素养。

(三)融合学科,提升综合素养

语文是综合课程,要尝试拓宽学科广度,实现多学科融合。例如,在学习四年级上册《呼风唤雨的世纪》一课后,教师设计拓展实践性作业: 制作一张手抄报——科技天地,展示我国科学技术日新月异给人类生活带来的巨大变化以及科学技术的辉煌前景。在学生设计报纸版面、查找整合资料、书写绘画的过程中,唤起他们热爱科学和探索科学的兴趣。又如,学完四年级上册《古诗三首》,教师可以布置学生自选一首古诗设计“诗配画”,看谁配画配得最好。在拓展作业完成过程中,学生需要查一查、画一画、写一写,通过绘画、手工、信息技术等各种渠道进行实践体验,既深化了学科的知识理解,又培养了学生的综合素养。

总之,作为小学语文教师,应充分认识到作业设计的作用和价值,通过预学作业、辅学作业、拓学作业等不同的作业形式将作业设计贯穿于语文学习全过程,找准落脚点,真正以作业为辅助,落实素养培养。