辽代汉文墓志铭文的类型、语体及功能

唐博闻,彭泓博

(1.渤海大学 历史文化学院,辽宁 锦州 121000;2.辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116081)

墓志铭一般分为两个部分,其中前面一部分为志文,又称序文;后面一部分为铭文,古人多称之为“铭”。姚鼐在《古文辞类纂序目》中说道:“志者,识也。或立石墓上,或埋之圹中,古人皆曰志。为之铭者,所以识之辞也;然恐人观之不详,故又为序。”[1]中国古代部分墓志中出现过“有志无铭”的情况,笔者在能够收集到的、尚可辨认的201方墓志中,仅有20方由于各种原因①无铭文的墓志有《刘存规墓志》《安太妃墓志》《李太后墓志》《李内贞墓志》《陈延□墓志》《王瓒墓志》《刘奉殷墓志》《程延超墓志》《张哥墓志》《吕思支墓志》《康文成墓志》《萧孝忠墓志》《刘从信墓志》《傅氏墓志》《张让墓志》《董承德妻郭氏墓志》《刘慈墓志》《刘承遂墓志》《刘暐墓志》《张衍墓志》20方。现可考索出可能的原因有迁徙途中去世,墓志从简(《安太妃墓志》《李太后墓志》);无人写墓志,只得省去铭文(《刘从信墓志》);还有部分体裁为墓记等,本身就无铭文这几种原因。此外《李内贞墓志》为清代出土,不能排除铭文被漏记或遗失的可能。没有铭文,可见在辽代汉文墓志中,有铭文的墓志仍是主流。迄今为止,学界仍没有对辽代汉文墓志铭文进行过系统的研究。本文从类型、语体及功能三个方面对辽代汉文墓志铭文进行讨论。

一、辽代汉文墓志铭文的类型

墓志铭文一般以“铭曰”或“词曰”之类的词语作为标志词来引出铭文,即《语石》所云:“铭词发端,通以铭曰,或曰词曰”,[2]之后才为铭文的主要内容。墓志铭文内容丰富,可分为世系、引言、事迹、行治、卒葬情况、抒情及其他几个方面。杨向奎的《唐代墓志义例研究》,按照铭文的内容,将唐代墓志铭文大致分为内容全备、省略世系和只留卒葬部分三种情况,并根据各时期不同类型的占比,认为随着时代的发展,第一种情况越来越式微,而最后一种情况逐渐成为主流。①详见杨向奎:《唐代墓志义例研究》第四章第一节,岳麓书社,2013年,第149-165页。杨文的分类方法及特点较为鲜明,且能看出一些墓志铭文发展的特点,因此,本文亦按照此分类方式,对辽代汉文墓志铭文进行分类。但辽代所呈现的情况,却与唐代有很大的不同。

首先我们来看看这三种铭文形式具体的样式。第一种是内容全备的铭文,顾名思义,即世系、行治、履历等都相对较全的铭文,这种铭文内容没有省写,因此称之为内容全备。这种情况,一般来说其世系、事迹及行治都有一定的对应关系。另外,此种墓志铭文由于铭文内容较为完整,所以要比省略世系和只留卒葬部分的铭文篇幅要大,试举几例此类型的铭文。

《驸马赠卫国王沙姑墓志》:

累代垂休,超商越周。功名远著,德行方流。风行万国,威伏千侯。太祖兴霸,化及明幽。爰及驸马,承上勋庸。允文允武,能孝能忠。超群妙略,盖代神功。卷舒夷夏,慑伏顽凶。敕为功高,□□□□。上连帝戚,下接权豪。以恩及众,使民忘劳。匡弼为国,道继唐尧。庶汇茫茫,冬雪秋霜。坚贞松柏,寒岁凋伤。玉石俱烬,火炎昆岗。八节更换,万物兴亡。广振殊勋,身殁名存。尧伤八凯,武叹十人。坟藏金体,祭飨明神。一扃棺椁,万万冬春。[3]

《王师儒墓志》:

王氏之先,发源于周。庆浃来裔,有公有侯,汗澜不绝,积累之由。维公之生,益大其流。孝文始君,锐意儒术。宫邸既王,赖师承弼。俊乂盈庭,纷纷比比。维公之来,应召而出。布之台阁,郁有古风。委以枢近,□凝治功。宜正三事,纪纲百工。惜乎其位,不与德充。上方念旧,又将器使。时哉命夫,而止于此。□赠常伯,哀荣终始。其谁志公,公实有子。[4]

上述两例,其世系、行治、履历等内容基本完备,属于内容完备的铭文。这种铭文内容较为驳杂,用了大量篇幅记载志主的世系、事迹、行治与下葬情况,而抒情部分较少甚至是没有。如上文所举《驸马赠卫国王沙姑墓志》,在介绍完志主的下葬情况后,铭文就结束了;《王师儒墓志》也是类似情况,即没有抒情部分。因此,内容全备的铭文更长于其记事与赞颂,而其抒情性较差。

第二种是省略了世系,但其他内容如行治、履历仍有部分记述的情况。这种铭文的出现是因为唐代社会对于家族出身的重视程度有所下降。辽代墓志铭文受唐代墓志铭文书写的影响,因此,依此种体例书写的铭文在辽代墓志中仍然较为常见,如《刘知新墓志》:

铭文:

公之赋性既毅而刚公之执志

亦直而方言语高朗

威仪□庄非恃富侈颇攻文章

名升仕路宦至星郎

行敦孝悌心尽忠良合享寿考

岂期夭亡古营丘右

谷将山阳先茔之内凿穴而藏

金扄鏁□渡夜既长

玉树花瘁何春再芳霜凝黄草

风逗白杨酌酒一奠

感情永伤墓封志树骨葬名扬[5]

志文:

公刘氏,讳知新,字温故。世家霸州人也,后改为兴中府。曾祖讳化,不仕。祖正言,不仕。父仲,前次累任至随驾御史监察。皇妣二,安氏、曹氏。公素累财产具数十万。幼好攻文,颇善辞赋。大康五年夏,皇帝下诏取人以才。次年。自礼部院荐。赴宸帘明试,中第,释进士褐。寻授将仕郎、守秘书省校书郎。明年冬,加文林郎、守营州军事判官。吏□战战,不敢有犯。次改授沈州观察判官,严制豪民,辄无吞并。又加试大理评事、守同州东平县令。不踰其月,政声喧嚇,复授兴中府闾山县令。境内之人自然而治。后迁云内州观察判官,寇盗少有犯境。次加太子洗马、太和永兴宫判官。凡有大罪,条奏于上,得免死者多矣。可授殿中丞、中京留守推官。质事之始,吏莫敢议。改授尚书员外郎、辽西路钱帛都勾判官,善计诸务,课绩毫厘不差。可加兴国军节度副使、银青崇禄大夫、检校右散骑常侍、兼殿中侍御史。寻又授朝散大夫、尚书虞部郎中、天积库使。将迁新任,因寝旧痾,以寿昌四年十一月十三日卒于乡中,时年五十。先娶曹氏,早逝;次娶随驾翰林茶酒提点周玄太女,亦先逝;后娶前奉班袛候曹孝闻女。其周氏有二男,长曰衍,未仕;次曰裔,习进士。各娶妻曹氏、飞狐县令李舜咨女。呜呼!公之寿命,然谓有期;公之爵位,非云易致。苟延其筭,何大用之不可?苟无其夭,何厚宠之不承?悲夫前事,刻在后铭。[6]

对比《刘知新墓志》的铭文与志文,可以看出其铭文对刘知新的行治及历事历官均有提及,如“公之赋性 既毅而刚 公之执志 亦直而方”“名升仕路 宦至星郎”等,但对刘知新的族出世系则没有记述。另观志文,则有明显的族出记载:“世家霸州人也,后改为兴中府。曾祖讳化,不仕。祖正言,不仕。父仲,前次累任至随驾御史监察。皇妣二,安氏、曹氏。公素累财产具数十万。”[7]可见,撰者对刘知新的世系有一定了解。这说明在《刘知新墓志》中,不存在撰者不知志主的世系,从而不记于铭文的情况。因此,这是一种有别于完备铭文的另外一种情况,即墓志文的撰者故意不将世系情况撰于墓志之中。这种情况在辽代汉文墓志中并不是个例,如《韩匡嗣墓志》:“国有圣君,时生伟人。云龙合契,鱼水相亲。乃为心腹,乃预经纶。忠孝卫社,富贵逼身。受封于燕,受封于秦。有威在敌,有惠在民。呜呼!公之生也,福履咸臻。公之殁也,哀荣备伸。生殁之美,其谁可伦!”[8]《韩匡嗣墓志》仅隐藏了世系,但其他内容还算完整地呈现在铭文里。

还有一种铭文,即铭文中记载的履历、行治部分已经相当简略,或是仅写行治部分,此铭文全文并未提及志主的世系与履历,而仅在其感叹抒情中提及行治。如《张恭诱墓志》:“大哉贤德,抱孝怀忠。干父之裕,扬名厥躬。积善修仁,功业永昌。既葬而铭,千古遗芳。”[9]《张恭诱墓志》的撰者同样没有提及志主履历,而是仅记其“大哉贤德,抱孝怀忠。干父之裕,扬名厥躬”的行治。这类墓志铭文已经逐渐减弱了其记事的功能,着重于赞颂与抒情功能。虽然这类铭文已经同仅省略族出的铭文有一些不同,但铭文内容与志文中行治等部分有一定关系,并非完全的“务虚”,故笔者把这类铭文归为第二种铭文。

第三种墓志铭文是完全省略世系、履历、行治,仅仅对卒葬有所描写,更多的是抒发感情,如《萧闛墓志》:“香山屹屹兮,金水东倾。郊原膴膴兮,白日佳城。愁云色惨兮,聚复散。别鹤声哀兮,静还鸣。贞魂懿魄亿万斯年兮,依祖祢祖之茔。”[10]《韩相墓志》:“选高岗兮辟玄宫,痛厚地兮埋英雄。色惨白杨迷苦雾,声哀青桧飒悲风。尘飞劫尽此石固,辉华令德永无穷。”[11]此类墓志多通过对卒葬时间、地点及气氛的描写,烘托出感伤的情绪;还有的铭文,连卒葬情况都不加描述,直抒胸臆,表达对志主的缅怀。《甯鉴墓志》:“有益者祝,盈于人口,恺悌君子胡不寿?物既忌芳,天不福仁,不悲甯君悲吾人。”[12]上述皆属此类,第三类墓志与前两种相比,更强调其抒情性。

据笔者搜集统计,辽代墓志中可以识别铭文类型的共有181方,其中内容全备的墓志铭文为61方,占比约为33.7%;省去世系等部分内容的墓志铭文为83方,占比约45.9%;完全不记世系、行治与履历的墓志铭文为37方,占比约20.4%,以上数据均为笔者人工逐方墓志所查,或有相差几方的情况,但大体应不差。

根据以上数据,我们可以得出一个结论:三种类型辽代汉文墓志铭文中均有相当的数量。此种情况同初唐的情况不同(初唐三种类型占比分别为85.4%、8.6%、6.0%),与盛唐、中唐的情况有些相似(盛唐40.7%、24.4%、34.9%;中唐27.2%、28.7%、41.9%,中唐、盛唐中此三种墓志均有一定数量),但从总体上看,辽代汉文墓志铭文似乎并没有承接唐代的趋势,即第一种铭文越发减少,第三种铭文逐渐增至最多;辽代的情况则是第二种类型最多,反而是第三种类型最少。这也表明,唐代以来,内容全备的墓志铭文虽然不断减少,但至少到了辽代,这种墓志铭文仍然活跃于世上;而世系、行治、履历都省略的铭文也并没有按照其不断上升的趋势,占据主流。

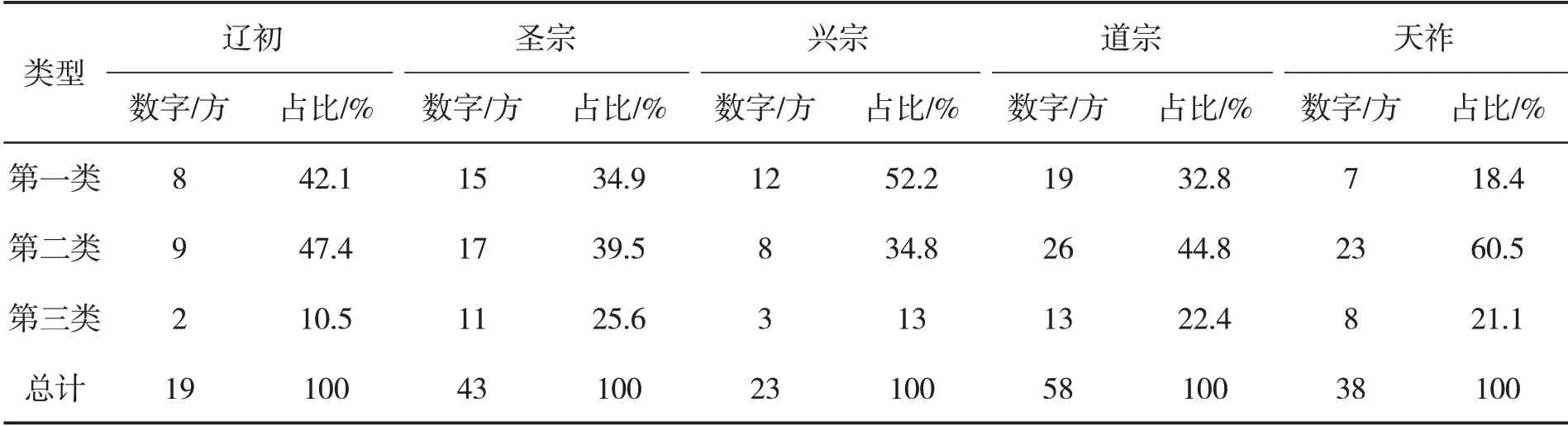

以上只是从辽代整体的数据上来看,若是想探寻辽代三种墓志变化的情况,则需要将不同时期的墓志进行分类比较。因此,本文将辽代汉文墓志铭文分为辽初(景宗及之前)①由于辽代初期各朝墓志数量较少,且汉化程度普遍不如圣宗后,因此合为一个时期来研究。、圣宗、兴宗、道宗、天祚五个时期进行整理列表(见表1),来探究铭文在辽代不同时期的变化情况。

由表1可以得出:辽代汉文墓志铭文的发展与唐代的线性发展并不相同。唐代三种类型基本都呈线性发展:即第一类整体减少、第二类与第三类上升②上文所述,第一类型内容全备的铭文在初唐、盛唐、中唐的数据为85.4%、40.7%、27.2%;第二类型省略世系的铭文在初唐、盛唐、中唐的数据为8.6%、24.4%、28.7%;第三类型只留卒葬信息的铭文在初唐、盛唐、中唐的数据为6.0%、34.9%、41.9%。由此对比可知,唐代墓志铭文是呈线性发展的,第一类内容全备类型的铭文整体上在减少,第二类省略世系和第三类只留卒葬信息的铭文数量在上升。;从辽代的数据来看,其墓志铭文的三种类型呈非线性发展,而是有所波折。由此可见,有辽一代,铭文类型并非顺应唐代铭文发展的大趋势,它甚至看不出存在一个大趋势。这说明了辽代撰者在选择铭文类型时有很大的随机性,撰者个人的偏好、时代的文风或是文学改革成为选择辽代汉文墓志铭文类型的关键影响因素。

表1 辽代不同时期汉文墓志铭文类型数量及占比

全备的铭文在道宗之前占比都在30%之上,这说明辽代的撰者依然受到唐初内容全备铭文写法的影响,此也可证明辽前期汉族士人依旧重视门第,仍有很多人需要靠提及世系来显示自身的尊崇。

受盛唐、中唐第二类铭文兴起趋势的影响,辽代第二类铭文并没有像初唐那样仅占不到10%(8.6%),而是稳定在30%以上,天祚朝甚至成为主要的铭文类型。这种类型字数灵活,且可以兼顾存事、赞颂与抒情,故在郡望门阀逐渐不受重视,并且辽代国力、民力衰弱的背景下,为天祚朝撰者所青睐也是理所应当的。

第三类墓志铭文在辽代受欢迎程度不高,大多数时期基本维持在20%左右,不如中唐的41.9%。这种铭文抒情性十分强烈,但无论从墓志的排场方面,还是赞颂志主方面,都有缺陷。况且抒情性较强的铭文常常被亲属或是友人撰者使用,也不算普适性较高的铭文类型。唐代尚有改变铭文体例的风气,因此,在中唐第三类铭文达到41.9%,也是可以理解之事;而在撰者个人偏好为主导的辽代,功能单一的第三类铭文不受重视。

综上所述,辽代汉文墓志铭文对唐代以来的三种铭文类型,都进行了一定的继承,但是辽代并没有继承唐代铭文发展的风气,个人偏好或成为选择辽代汉文墓志铭文类型的关键影响因素,但在撰者撰写铭文时,时代以及不同类型铭文的特点,也成为其选择铭文类型的影响因素。

二、辽代汉文墓志铭文的语体

《语石》云:“石刻之铭颂,习见为三四言,唐后墓志始有七言、杂言,以文律言之,皆诗体。”[13]《文体明辨序说》中言:“若夫铭之为体,则有三言、四言、七言、杂言、散文,有中用兮字者,有末用兮字者,有末用也字者。”[14]辽代汉文墓志铭文亦如上所说,由四言、骚体、七言、五言、杂言的语体方式进行创作。

辽代汉文墓志的铭辞,较为常见的是四言体。从汉魏六朝以来,墓志铭文就多以四言的形式进行创作,[15]唐代亦是如此。[16]辽代汉文墓志上承唐、五代遗风,四言在铭文中的痕迹甚重。纯四言的墓志铭文在辽代汉文墓志铭文中随处可见,如《耶律元佐墓志》:“呜呼吉人,世联国姓。祖封曰字,父官宗正。象厥敷恩,貂冠致政。富寿康宁,好德终命。五福在躬,九泉流庆。来者后昆,寝昌寝盛。”[17]此为典型的四言墓志铭文。四言墓志铭文完全是四言体创作,并没有其他体例混杂,其体例较为工整,也较为讲究平仄。这种四言的铭文不少见,也较容易分辨。

骚体是辽代汉文墓志铭文中出现的文体之一。骚体,来源于战国时的楚国,其最明显的标志即文中带“兮”字,是一种句式变化灵活、较易表达情感的文体。杨向奎在《唐代墓志义例研究》中认为骚体易抒发悱恻缠绵、悲怆哀伤之情感,[18]有一定道理。辽代汉文墓志中也有纯骚体铭文的出现,如《鲜于氏墓志》:“始为处女兮,有曹娥之风兮。终为人母兮,有孟家之教兮。今人老死而无传兮,铭于此石不易朽兮。”[19]《高为裘墓志》也属于骚体铭文:“川无舍兮东流之,人归逝兮皆如斯。身虽没兮何足悲,名不著兮愧自贻。况于公兮才有奇,垂其誉兮今不衰。葬有孙兮祭有时,宜安然兮居于兹。”[20]纯骚体在辽代汉文墓志铭文中并不多,仅有15方,但骚体句在杂言中的应用比较广。

另外,由于唐代五言诗、七言诗以及唐代墓志铭文的影响,五言体与七言体也出现在辽代汉文墓志铭文中,但墓志中纯五言的铭文只发现了1方,即《刘知微墓志》:“大安丁卯岁,季月属严冬。卜得生穴地,龟筮尽协从。山势连官国,岗形枕卧龙。葬归泉底骨,铭记见遗蹝。弟兄联茂序,子孙绝嗣宗。鸿名齐日月,万古验贞松。”[21]七言诗也仅有3方,即《耶律元宁墓志》《石延煦墓志》及《孟有孚墓志》,此以《孟有孚墓志》为例:“用文决科取则获,秉心惟刚贲育敌。皇听及民知治迹。进未大亨途且隔。再登于朝功欲白,命之不融今及厄。坎其穴中爰降魄,维有历年兹永宅。”[22]部分五言句及七言句同样在杂言中有所应用。

杂言,即不同的句法应用于一篇铭文中。其特点是句式繁杂,没有固定的体例,能更加灵活地表达文意与情感。杂言相对其他文体来说比较复杂,其表现形式有四言+骚体,如《耶律延宁墓志》:“诞生令德,威镇北方。辅弼圣朝,出入将相。福兮已过,祸兮遄逼。卜连㟵兮安此宅,为来世之所识。”[23]还有《耶律弘益妻萧氏墓志》:“国家枝派,皇王宗亲。夙钟淑善,素习真纯。动用异俗,猷为绝伦。忽以染疾,俄而殒身。子孙泣血,宗族黯神。茔枕翠巅,势达厚土。左置青龙,右分白虎。仪礼大全,形胜特处。暂启寿堂,长封幽户。恨仙乡兮一返,空朱扉兮寂寞。命琑士兮志斯文,亘芳猷兮忆万年。”[24]此类墓志常用四言来记述志主的世系或生平事迹,最后以骚体来抒情。此外,也有四言+六言组合,如《刘贡墓志》:“君子之元,躁求也,扬扬休休,虽位不充,德尝何怨,尤内温而外方,乐易自康,积庆有本,来云其昌,风雨凄迷,原草萋萋,望松楸而墓位,起鸟鹊之晨啼,幽陵窀窆霫都之西。”[25]另外,还有骚体+四言+六言组合、骚体+四言+三言组合等。除此之外,有些铭文中同时运用四言、六言、三言、七言、骚体等交替进行组合,甚至还有多个句法同时运用的铭文,十分复杂,如《李知顺墓志》:

“乾坤覆载,日月运行。六合之内,人之最灵。川之秀,星之精,国之瑞,人之英,因物而感,为时而生。时之未济,我则为舟为楫;国之未理,我则为公为卿。公之霸也,起自北方。公之生也,本于中央。诸侯器业,圭璧行藏。诗书颜闵,富贵金张。丹青帝载,左右皇王。时有更迭,事有兴亡。公之忧国,疾致膏肓。骨沉厚土,魂返故乡。坟有松兮风声惨惨,陵有山兮烟色苍苍。庶使百代之人,登此冢,过此墓,叹烟水之茫茫。”[26]

撰者在此铭文中以四言、三言及六言对志主的生平进行概括总结、赞美,铭文末尾用骚体的形式对志主的去世加以感叹。此例可一窥辽代汉文墓志铭文中杂言的变化样式之多。

据笔者统计,现能分辨出完整铭文句法形式的共181方墓志,其中四言墓志铭文相对来说最多,为82方,大约占45.3%;骚体15方,仅占8.3%;五言、七言相加仅4方,占2.2%;而杂言同样较多,有80方,占44.20%。虽然从总体上来看,四言仍是数量最多的一种形式,但同唐代相比,数据已经有了变化。唐初(以贞观为例)纯四言墓志铭文为98.1%;则天年间虽然大幅下滑,但纯四言墓志铭文仍占69.2%(以长安年间为例);盛唐(以天宝年间为例)纯四言的墓志铭文为65.5%;中唐的元和年间,纯四言的墓志铭文是65.9%,大中年间纯四言的墓志铭文为63.4%。①数据来源:杨向奎:《唐代墓志义例研究》第四章,第162-163页。唐代除初期的98.1%以外,其他时期也基本能保持在60%左右,远高于辽代整体的45.8%。即使将辽代各个时期分开来看,情况也是如此:其中圣宗之前的辽代早期②圣宗之前各代墓志较少,故合为一个时期进行研究。共有墓志19方,其中铭文语体为四言墓志的有15方,约占这一时期总数的78.9%;圣宗朝共有墓志43方,其中铭文语体为四言的墓志有12方,约占这一时期总数的27.9%;兴宗朝共有墓志23方,其中铭文语体为四言的墓志有7方,约占这一时期总数的30.4%;道宗朝共有墓志58方,其中铭文语体为四言的墓志有27方,约占这一时期总数的46.6%;天祚朝共有墓志38方,其中铭文语体为四言的墓志有21方,约占这一时期总数的55.3%。除辽早期占比略高之外,辽代其他时期四言体的占比均小于60%,这说明了辽代与唐代相比,从整体上看,纯粹的四言体已经有一定的衰弱。

当然,四言句也并没有减少过多,其对辽代汉文墓志铭文的语体产生重要的影响。四言句式除了在纯四言铭文之外,仍活跃在杂言中。辽代杂言中带四言的数量仍然很可观,有74方,占整个辽代墓志的40.9%,加上纯四言体铭文,辽代汉文墓志铭文中带有四言句的占比则高达86.2%,这说明四言句式并没有完全的衰弱,还是对辽代汉文墓志铭文的语体产生了重要的影响。

同唐代对比,辽代墓志铭文部分的书写中运用杂言这种语体可谓异军突起,占比明显上升。辽代墓志铭文中属于杂言语体的共80方,占44.29%,而根据《唐代墓志义例研究》的数据,我们可以粗略地估计出唐代各个时期杂言的占比:贞观年间1.9%、长安年间22.2%、天宝年间14.4%、元和年间17.4%与大中年间20.7%,明显小于辽代整体占比。即使是将辽代各个时期与唐代的数据相比,仍能发现:辽早期墓志铭文中杂言为3方,占比15.8%;圣宗朝墓志铭文中为26方,占比60.5%;兴宗朝墓志铭文中有13方,占比56.5%;道宗朝墓志铭文中有26方,占比44.8%;天祚朝墓志铭文中有12方,占比31.6%。对比两组数据,我们可以清晰地发现,除了辽早期外,辽代各个时期的墓志铭文中杂言的运用占比均明显高于唐代。

杂言的兴起,说明辽代汉文墓志从语体上更加寻求变化,而不再拘泥于四言体。唐代虽然已经有相应的句式变化(如四言+骚体、四言+六言等组合),但从数据上看,使用的人占比相对较小;而辽代使用杂言的人占比大增,更多的人使用多种句式组合,而不是使用较为固定的四言体来撰写铭文,这也体现了辽代更加崇尚使用自由、灵活的文体进行创作的文风。

辽代汉文墓志铭文中更加注重对骚体的运用。虽然辽代汉文墓志铭文中纯骚体数量不多(15方),占比也不高(仅占8.3%),但是杂言中对骚体的运用仍有很多。据统计,辽代有关骚体的铭文(即纯骚体+带有骚体的杂言)共78方,占总数的43.3%;唐代的各个时期占比为:贞观1.3%、长安26.2%、天宝29.6%、元和26.8%、大中29.7%,辽代远高于唐代所有时期的占比。辽代各个时期有关骚体的铭文占比也不少:辽早期共3方,占15.8%;圣宗朝24方,占55.8%;兴宗12方,占52.1%;道宗朝24方,占41.4%;天祚朝15方,占39.5%。

对比两组数据可见,辽代汉文墓志铭文对骚体的运用要强于唐代。大量骚体的运用不仅增强了铭文的文学性,也增强了铭文的抒情性。①详见杨向奎:《唐代墓志义例研究》,岳麓书社,2013年,第149-165页。从这点上来看,辽代汉文墓志铭文确实继承了唐代以来铭文抒情性增强的这一个趋势。

综上所述,辽代汉文墓志铭文中各个句法、体例较全,四言、五言、七言、骚体与杂言等都出现过,但从使用数量及占比上来看,纯粹的四言体已经有一定的衰弱,但还对铭文的撰写有很大的影响;杂言在辽代有一定的兴起,这体现了辽代撰者相比之下不拘泥于四言成式,更加推崇自由、灵活的文体;辽代汉文墓志铭文对骚体的运用也有一定的上升,这也说明辽代汉文墓志铭文确实继承了唐代以来铭文抒情性增强的这一个趋势。

三、辽代汉文墓志铭文的功能

辽代汉文墓志铭文主要体现了三个功能,即其赞颂功能、留存功能与抒情功能。

首先是它的赞颂功能。东汉蔡邕在《铭论》中认为:“钟鼎礼乐之器,昭德纪功,以示子孙。”[27]《礼记》同样记载:“夫鼎有铭,铭者,自名也,自名以称扬其先祖之美,而明著之后世者也。”[28]可知铭文有昭德纪功的赞颂功能,墓志铭中的铭文也是铭文文体中的一种,其亦有赞颂功能。辽代汉文墓志铭文中的赞颂,主要就是通过记述其出身、文治武功以及行治来赞颂志主。如《萧福延墓志》:“汉相而下,忠孝其彰。梁帝之后,世家益昌。本大叶茂,源深流长。洎公之出,厥德其光。庆传戚闬,粹禀坤乡。贵升相合,雄制侯邦。彼天不吊,丧国之良。”[29]就是依次用夸其行治、耀其出身、显其事迹的方式来赞颂志主;《张文藻墓志》:“清河之公,令德谁同。容貌堂堂,于家雄雄。少事所嗜,杯酌之中。长事所愿,佛道是崇。”[30]这是主要以赞扬其行治的方式来达到赞颂目的。有些铭辞也会以星宿或是描写个人命运等方式来赞颂志主,如《萧袍鲁墓志》:“尾星之灵,昂宿之精”,[31]就是用昂宿星下凡来赞颂志主;《李知顺墓志》:“因物而感,为时而生”,[32]就是以描写个人命运的方式赞颂志主。此外,部分铭辞也会捎带赞颂志主的祖宗,如《驸马赠卫国王沙姑墓志》:“累代垂休,超商越周。功名远著,德行方流。风行万国,威伏千侯。太祖兴霸,化及明幽。”[33]直接描写其祖宗的丰功伟绩;《邓中举墓志》:“公之大父,阴德及民。积善有庆,岂无令人。”[34]是赞颂其祖宗的高尚品德。辽代汉文墓志铭文中,内容全备的铭文同仅省略世系的铭文主要体现出赞颂功能,而仅对卒葬有所描写的铭文则是偏重于抒情,其赞颂功能次之。

其次,辽代汉文墓志铭文的留存功能,即墓志铭文中体现的事迹、行治等信息,得以靠铭来留存于世。姚鼐在《古文辞类纂序目》中对墓志铭有一些评论:“志者,识也。或立石墓上,或埋之圹中,古人皆曰志。为之铭者,所以识之辞也;然恐人观之不详,故又为序。”[35]姚鼐的意见,其实是对前文提及的前两种铭文(内容全备、仅省略世系部分)的认识。“铭为识之辞”,则必然要提供一些实际的事迹或行治来供后人判别与祭祀,而序文则只是铭文的详写。按姚氏的说法,“识墓”是对铭留存功能的一种重要原因,即《萧公妻耶律氏墓志》所云的“纵陵迁兮谷变,遗芳之朽无期”[36]。另外,希望将志主之美名与英武事迹流传于后,也属铭有留存功能的原因之一。辽代汉文墓志铭文中常见的“嘉名后扬”“经百世而可知”或“播美”之类的用语,也体现了此点。铭文的留存功能主要体现在墓志铭文对行治等信息的记述上,前已有例,此不赘述。

第三是抒情功能。墓志铭文作为一种同丧葬有关的文体,其必然会有缅怀志主的描写,故其抒情功能算是墓志铭文的重要功能之一。抒发对志主去世的哀伤,有的直接抒发感情,如《张正嵩墓志》“寿不永而皆伤,荣不长而可毁”[37],或《王悦墓志》这类“魂魄何之?呜呼哀哉!存殁如斯”[38];还有用环境描写来衬托感情的,如《萧仅墓志》“云惨惨兮锁佳城,风箫箫兮吹素帐”[39]、《张守节墓志》“椿树凋零,蕣英憔悴”[40],或用“藏舟”“流星”等意象、典故抒发感情。另外,还有的墓志在铭中抒发了对生命流逝的感叹,如《耿崇美墓志》“寒来暑往,是物成尘”[41],还有《萧孝恭墓志》“逝水东流兮渺弥”[42],这种感叹来源于魏晋六朝的时代精神。[43]

四、结语

辽代汉文墓志铭文是辽代汉文墓志的重要组成部分,本文从其类型、语体及功能三个方面进行研究。按照铭文内容可以分为内容全备铭文、省略部分内容铭文以及仅仅抒情铭文,根据辽代各个时期及唐代的数据对比,我们可知,辽代汉文墓志铭文皆有唐代的三种铭文类型,但是辽代并没有继承唐代铭文发展的风气,个人偏好或成为选择辽代汉文墓志铭文类型的重要影响因素,但在撰者撰写铭文时,时代及不同类型铭文的特点,也成为其选择铭文类型的因素。

此外,辽代汉文墓志铭文中各个句法、体例较全,四言、五言、七言、骚体与杂言等都出现过,但是通过对不同时期的数据进行分析,可以得知,四言体的使用有下降的趋势,骚体的运用却有上升的趋势。从语体上看,抒情功能也有增强的迹象。

辽代汉文墓志一般有留存、赞颂及抒情三种功能。从总体上来说,铭文的三种功能都仍然存在,并没有按照唐代的趋势消亡。