风景的吸引力:早期中国电影中的风景生成逻辑及价值表征

何国威

一、框取的自然:真实风景的影像生产

“是什么让自然变成风景?什么样的美学和技术能够将自然环境的形成可能性转化为图像?阿尔贝蒂(Alberti)开创了西方绘画理论,将图片定义为四边形内所描述的东西,它被看作是观察世界的窗口,将一个自然视图放置在一个框架内,将该视图固定在一个几何参照框架内,将风景定义为一种艺术形式。”这种艺术形式后来被电影这一新媒介所运用。摄影机取代了固定的绘画框,并以“动”的方式将大自然的山川、河流、湖泊、海、沙漠等摄取后,形成了似真似假的影像风景,即“拟像”风景。也就是说,电影中所展现的风景如绘画框一样以四边形呈现,但它又打破了这种“框”的边界感,并以运动的方式将其延伸出去。这种能够“走出”的银幕空间既吸引了早期电影观众,又使他们感到困惑。正如尤里·齐维安(Yuri Tsivian)描述所谓“消失的人物”的效果,因为移动的人物走到框架的边缘后,人物似乎就消失了。这种“消失的人物”是电影机器所产生的效果。换言之,电影的出现,它已经挑战了人们观看风景的固有方式。以前,人们观看风景的方式主要是通过阅读(如小说、新闻报道等)、绘画、旅行、评说等,具有一定的限制性。尤其是对于阅读而言,许多人是不识字、也缺乏想象,对风景的感知也较为薄弱。而现在,电影把自然的风景摄入,并在银幕上放映,无论有无学识的人都可以看见风景,乃至看懂风景。

晚清时,电影传入中国,成了“新奇的玩意”,吸引了无数人。1905年,任庆泰尝试拍摄影片,邀请“集众家之特长,成一人之绝艺,自有皮簧以来,谭氏一人而已”的谭鑫培出演,拍摄了《定军山》。此后,电影这一“新奇的玩意”在中国遍地开花。此后,中国电影人也积极寻求电影的民族化道路。

当时作为视觉的电影,为何能够吸引人们驻足观看?它的魅力到底来自哪里?在《电影与文艺》一文,郁达夫先生从感官、观念、时间、经济和好奇心五个方面谈及了电影的特殊性,认为“电影既具有这些好处,那她的合乎近代的社会主义的理想,可以不必说了。……”

可见,电影比其他艺术门类更具视觉性与“动感”,更经济、更能让人识别等。这传达出一个重要的信息:此时的媒介已经发生了根本性的改变,它不再是静止的、笨拙的,而是动态的。可以说,“改变观看风景的方式,意味着人的感知形态的改变。”不可否认,这是电影传入中国后,吸引人的关键之所在。郁达夫先生曾在文章中特别提及了电影所摄制的各地风景,均可以在电影里看得明明白白的事实,无论是过去的风景,还是现在的风景。此外,最早关注电影的欧洲知识分子之一的雷米·德·古尔蒙(Rémyde Gourmont)也在文章中强调,“我爱电影。它满足了我的好奇心。通过它,我可以环游世界,我可以随心所欲地在东京或新加坡停留。我遵循最疯狂的路线。我去了纽约——它并不美丽——经过苏伊士运河——这几乎是不可能的——然后穿越加拿大的森林和苏格兰的山脉,这一切都发生在一个小时之内。我沿着尼罗河到喀土穆。几秒钟后,我在一艘横渡大西洋的巡洋舰的甲板上,凝视着深邃而黑暗的广阔海洋。”

事实上,在早期电影中,导演们纷纷前往各地拍摄自然风景,将其送往世界各地放映。由此,电影中的“风景”风靡一时。例如,1896年前几个月,卢米埃尔(Lumière)公司的操作员到达科隆(Cologne)、马德里(Madrid)和阿姆斯特丹(Amsterdam);查尔斯·马森(Charles Masson)穿越德国(Germany)、再经过奥匈帝国(Austria-Hungary);马里乌斯·塞斯特里埃(Marius Sestrier)前往澳大利亚,抵达印度(孟买);亚历山大·普罗米奥(Alexandre Promio)到达纽约;加布里埃尔·维尔(Gabriel Veyre)到达墨西哥;1896年底到1897年,康斯坦·吉雷尔(Constant Girel)抵达中南半岛(indo-china),然后转辗日本;其他的操作员也进入了拉丁美洲或中国。他们根据路易斯·卢米埃尔(Louis Lumière)制定的规则生产的影像定期送到里昂总部,其中一部分影像选入卢米埃尔电影目录。由此,卢米埃尔的“环球旅行”电影档案便建立了起来——全球第一个电影档案。对此,乔治·萨杜尔(Georges Sadoul)将卢米埃尔的“环球旅行”电影档案称为“世界上一首奇妙的交响乐(a prodigious symphony of the world)”。“1898年,美国汤姆斯·爱迪生公司曾派遣一名摄影师周游世界,拍摄当地的风光。就在这一年,他到过香港,后又到上海,拍摄了不少当地景物。爱迪生公司把他拍摄的素材,编辑成六部短片:《香港商团》《香港总督府》《香港码头》《香港街景》和《上海警察》《上海街景》,并公开发行放映。”电影中的自然风景再现,受到了观众的热捧。因此,在早期的电影中诞生了一个重要的电影类型,并且在电影史上占据了重要的位置,即后来被研究者命名的“游记电影”(travel film)。“这一类型电影一出现便立即受到了世纪之交的观众的欢迎,并在风景占据主导地位的视觉文化中发展起来。正如19世纪的风景艺术和图像一样,旅游电影的流行极大地受益于几个重要而深刻的文化变革,这些变革影响了19世纪的西方世界。”

国外导演拍摄的自然风景也影响了中国电影人的观念。据史料所载,在中国,将风景摄入影片且影响较大的应属商务印书馆。毕竟,在商务印书馆里,出现了一个新的片种,即“风景片”。商务印书馆拍摄所谓的“风景片”不仅仅是跟随世界电影商业文化的潮流之举,更是一次融合中国传统文化叙事的尝试。换言之,中国早期电影中的风景影像化呈现是具有中国文化的典型性。早在1928年,《民国日报》上刊登了《看了日本风景影片以后》一文,作者从日本电影中的风景呈现来呼吁国内创作者应积极表现祖国的“大好河山”之风景,宣扬正面的中国形象:

日本的位置,处在海岛上,当然它的风景和大陆有些不同,可是大山巍巍,孤峰耸入云际,或连绵不绝,适足壮观,北海道之雪景,在中国少有。其地游人,在雪地游戏,尤能看出他们的精神奋发。

日本女子跳舞,仍然脱不了东方习惯,拿着扇子旋舞,好像中国落子馆和乡下秧歌会里的扮女角者,尤其是他们的建筑许多处是东方式还保存着呢,但是从另一方面看,日本人的进步却乎和中国不同。

……

我们应当知道,现代是人与环境争斗的时候,不是人与人争斗的时候,更不是人与命运推诿的时候,我们应当保存我们山河壮观,更应该建设我们国内的一切,美慕人家,也要提起自己的地位才好。

另外,《申报》上也刊载了一篇类似的文章,告诫中国电影的制作者:“背景宜多取名胜风景及伟大建筑,力避小街陋巷及湫溢嚣尘之处。”“摄取街景时,宜先注意街中行人,勿使‘沿途乞食者’‘衣衫褴褛者’及‘不正当不卫生之小贩’等摄入片中。”

之所以提倡电影中展现本国的风景,很重要的一个原因是外国电影中出现的中国风景绝大部分都是“有色的”,即凸显落后的、腐朽的中国风景,带有种族歧视色彩。例如,在电影《红灯笼》(T h e Red Lantern,1919)里,美国电影公司“在日本的取景方式就与中国不同”,更多是呈现不入流的中国风景,带有贬义色彩。另外,“根据作家、导演顾肯夫的说法,外国人来中国拍电影,通常都喜欢拍中国的‘不良风俗’和‘下流社会’的情形,且以之为中国全体。”

不久后,商务印书馆开始了摄制影片,但因其“偏重时事风景敎育方面、故外间知之者少、……”据相关资料显示,商务印书馆拍摄“风景片”共13部,如《北京风景》中有三海、颐和园、天坛、中央公园、国子监、雍和宫、西山、长城等,《济南风景》中有大明湖、千佛山、珍珠泉等,《泰山风景》中有斗姆宫、南天门、玉皇阁、北丈岩、黑龙潭等,《曲阜风景》则有孔林、沂水桥、舞雩坛等,观此影片者、不啻身历其地。毋庸说,这些自然与人文风景的展示给人带来了新奇感,让观者看到了祖国的大好河山,如身临其境。之所以电影中的风景能够吸引人,很大一部分原因在于银幕的风景替代了人们旅游的方式,它让那些想去外地看风景而没有时间,甚至没有钱的观众也能看到真实的风景。或者说,它能让人通过风景追忆过去的情感,这类似于人们常说的怀旧。可惜的是,“我所看见的几种:普陀、庐山、西湖等,光线似尚可用,惟摄影的手段太低。风景是死的,全要摄影人能把它摄得有生气,不是这里一处风景很好,就把它摄制一段片子,就算极尽能事的。这种没有联络,没有统系的影片,和零碎拍照一般,看的人仍不能了然这风景的群经,和全部的大概,……”

值得关注的是,商务印书馆的“风景片”实际上是延续了中国“文人化”与“人文化”的传统。因为“风景的知名往往是因为负载了历史传说。这就涉及了中国风景传统的一大特征,即风景人文化与文人化。你去登山就可以知道,泰山已经完全不是自然意义上的名山,而承载着历史、政治和人文的深厚内涵,从帝王权贵到文人墨客,都在石头上题词,普通百姓也不甘寂寞,也刻上到此一游……文人化的传统使山水游记中不存在纯粹的山水自然风景。山水有了文化和文人的附加值,也说明在文学中,山水的纯粹的或者说独立的价值是不存在的。”1921年5月21日,《申报》刊登《商务印书馆制造活动影片近况》一文:“商务印书馆近设活动影片一部、专制中国式影片、均用中文字说明、意在辅助教育、发扬国光、……”这些影片吸引了众多观众,为商务印书馆牟利不少。“由此,商务印书馆便索性扩大电影事业的进行,梅兰芳的‘天女散花’和‘春香闹学’也被摄上银幕,民七八年间,又摄成时装片‘死要钱’,‘李大少爷’,‘车中盗’,‘孝妇羹’,‘猛回头’,‘得头彩’,‘荒山拾金’,‘呆婿祝寿’等。”尤其是,《莲花落》(又名《刺目劝学》)一片,“共数十幕、衣装陈设、均特别配置、即每本冠首之子目、均衬以劳花实景、如浙江之西湖、普陀山之莲花庵、南京之莫愁湖胡园、本埠之也是园等、凡有名胜莲花之处、均不惜重资、一一摄入、此尤该片之特色、为向来各片所无、而足以引起视众之欣赏与快感、……”

除了商务印书馆,其他电影公司也纷纷将自然与人文风景摄入影片,并将其作为吸引力的核心元素大肆宣传。1921年,中国影片制造股份有限公司拍摄《倭子坟》《南京风景》。1925年,“上海大陆影片公司。夙慕扬州为名胜之区城。外风景及瘦西湖长堤春柳。莲花桥(即俗称五亭桥)白塔晴云平山堂等胜迹均堪点缀摄片。爰特派韩少章率领男女演员。于十一日赴扬。广新胜街中西旅社三十四号。由扬州名演员郑桴桴招待。十二日上午。即出发北门外。游览诸名胜。并带有摄影器具。以便沿途择尤加以点缀。随时摄片云。”同年,民新公司拍摄《安徽九华山风景》,长城画片公司拍摄《西湖风景》等。另外,从诸多电影评论文章可以看出,风景是影片成功的关键因素之一。影像中的风景之美,是观众走进影院的最重要因素之一。因为,在中国早期电影中,风景是宣传的关键词。例如,《明星公司之新片与四个摄影家》一文,记录了《顽童》一片,光线、取景极具优美;《古井重波记》(但杜宇,1923)“前四幅残花之泪、表示天公不谅美丽之花、使其惨残、伤心人对之、焉能无憾、此乃天然之景状、含有美术之意义、即全剧之取景、亦不外乎‘美’之一字、此全剧之大优点、非其他中国影片所能及也”;《弃儿》(但杜宇,1923)“取景与摄影尚好、月夜古寺深林等、差可满意”;“百合影片公司、为上海影戏研究会同人所组织、由朱瘦菊君总理其事、所摄‘采茶女’影片、现已吿竣、日内即可出现银幕、闻是片取景颇佳、山水之胜、虽亦采自杭垣、而完全与‘好兄弟’不同、盖一则取西湖沿湖风景、‘采茶女’则摄自龙井深山·及西溪·曲港·九溪十八涧等胜景、片中寿堂一场布景、为中国片中所仅见、插入赛灵妃之天女散花、亦五花八门、可谓中国影片中别开生面之作、兹觅得其内容录后”;“中央大戏院自开映神州新片‘花好月圆’后、营业日盛一日、因斯片情节之佳妙、取景之雅丽、实为制影片中所罕见、以观众互相传诵、营业日盛、……”;又如,《阎瑞生》(任彭年,1921)以“真实”为噱头,强调还原真实案件与实地取景,像荒郊夜幕、“‘百花里’‘福裕里’……,都是实地真景,和画出来的假背景不同”,等等。这些电影中的风景不仅为故事提供了真实的背景,还呈现了自然之美与人文内蕴,更满足了观众的好奇心,从而达到了很好的宣传效果。

图1.电影《冈仁波齐》剧照

虽然单纯以自然风景作为吸引力的电影创作在20世纪20年代中期后大为减少,甚至一度消失。但颇为有趣的是,数年后,以自然风景为奇观的电影创作又被全世界众多电影人所追捧,如国外导演史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)《侏罗纪公园》(Jurassic Park,1993)中的“恐龙”公园风景、詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)《阿凡达》(Avatar,2009)中具有鲜明奇异地方之“潘多拉星”风景、让·雅克·阿诺(Jean Jacques Annaud)《狼图腾》(中法合拍,2015)中的草原风景、阿方索·卡隆(Alfonso Cuarón)《地心引力》(Gravity,2013)中的太空风景、丹尼斯·维伦纽瓦(Denis Villeneuve)《沙丘》(Dune,2021)中神秘星球的沙漠风景,等等;又如,中国导演陈凯歌《黄土地》(1985)中一望无际的黄土地风景、黄祖模《庐山恋》(1980)中的庐山风景、张艺谋的《英雄》(2002)中的九寨沟与西北沙漠风景、陆川《可可西里》(2004)中的可可西里风景,以及张扬《冈仁波齐》(2017)、松太加《阿拉姜色》(2018)、万玛才旦《气球》(2020)中的西藏风景等。

从电影的发展史来看,风景的书写虽在叙事电影的演变中发生了几次转变,但它始终强调了一个重要的核心,即电影属于视觉艺术。或者说,电影中的风景奇观是“消费社会快感文化的产物”。这就是说,电影中的风景更注重观众的视觉快感,有些类似于劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)所论及的“窥淫癖”。

二、修饰的奇观:装置风景的人文呈现

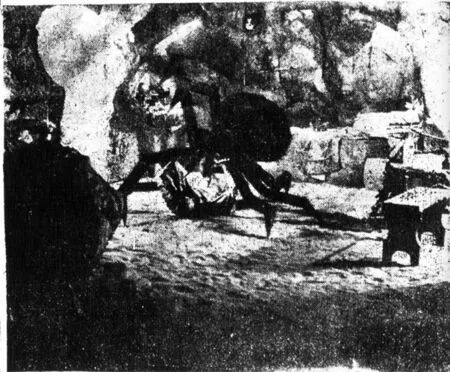

图2.电影《小玩意》布景之一(《时报》,1933年6月7日)

电影对风景的发现,固然与欧美电影的学习和借鉴有关,与中国导演的现代性诉求有关,与风景观念和认识的变化有关。“1927年以后,便很少见到欧美各国在中国拍摄影片的记录和报道了。这在一定程度上体现出中国作为欧美电影的素材或外景,正在随着市场的开放和电影的普及逐渐削弱其‘奇观化’特征;……”随着电影引入中国,以及西方电影的广泛传入,五四之后的中国电影已逐渐摆脱商务印书馆之类的“风景片”。此后,制造的风景成了电影的重要元素。搭建的风景是根据剧本的需求,运用各种材料还原现实风景的一种方式,也称为布景。布景,在中国电影史发展过程中,具有重要的作用。它不再是简单的舞台/场景的背景,不再仅仅是一种视觉元素,而是具有功能性意义的符号,有了表意性、象征性等。虽然“从20世纪10年代末起,‘电影布景术’‘电影置景’作为一种商业符号和专业词汇,频繁出现在相关报纸刊物上”,但是布景人/布景常常被人轻视。更让人哭笑不得的是,“这种被人轻视的结果,常常能造出一块高大伟奇的石块,……”这是诸多导演喜欢制造风景的重要原因。洪深也很认同电影中的风景制造。他说:“有些时候,为了事实上的原因,实地寻取外景,反而不如自己搭置外景,来得好而便利。譬如,地点太远,演员太多,费用太大了;又如,事实上做不到(在北冰洋,在美国,在火线上等);又如,原有的人物,导演无从指挥(上海南京路上的车辆行人,火车站的乘客,远东运动会的观众与运动员等);又如光线不足,或摄影机展放不开(午夜散戏馆,大雨中奔走山路,狭巷内的一家后门等);……”

事实上,“在戏剧出演的舞台装置上,布景就占绝对重要的地位。不过无论如何,舞台剧的布景,总是较象征的。这自然是种种现实的困难,使他不能不如此。至于电影,那就绝不如此。他需要极大的真实,通过了‘电影的时间与空间’的真实,同时籍着摄影的技术,使一切布景都逼真起来。”恰恰是风景的逼真,早期中国观众才会进入电影院看电影。否则,“观众们就会自然地指责,这时,布景地劣点就站立在一切劣点地最前面,而先蒙受到观众严厉地批评了。”1925年,志游就撰写《电影之吸引力》一文,谈及了布景之于电影的重要性:“电影本事、各各不同、不若舞台剧及音乐等、其本事其歌曲、历年不变者也、且其剧中之述一事也、各种布景、大豆取自天然、非若舞台剧之架桌飘纸之为桥为雪也、由此观之、电影之吸引力、自较其他游艺为烈矣、……”从中我们可以看出,制造的风景就是一种根据情节的元素,同时它具有现实性。换一句话说,这一时期电影人所摄取的风景不再是单一的外在实景,而是实景与制造的风景融合为一起。这是中国早期电影发展过程中,风景在电影中的重要转变。

从中国早期电影发展来看,正如卡特琳·沙皮拉、克洛德·雷所说的,“既是从别处获取了灵感,布景仍然是一种创造。它赋予电影独特的风格,创造了某种吸引观众的气氛”。在直接记录风景的同时,中国电影人也开始对制造风景进行了探索。1913年,郑正秋、张石川便尝试利用搭建的方式,制造风景。电影《难夫难妻》(郑正秋、张石川,1913)不再是“纪录性地摄取一些景物”,而是“用竹篱笆围了一个圈,避免行人干扰,再在圈内按一般的舞台布置,从三面挂上幕布,成三堵墙的样子,就算是摄影场了”。这里的“竹篱笆围成一个圈”既是指风景制造的场所,又包含了创作者对风景的纪实追求。又如,在《黑籍冤魂》(1916)中,导演张石川和管海峰采用“露天布景,日光拍摄,并采用部分实景,在一定程度上打破了舞台的限制”。再如,电影《红粉骷髅》(管海峰,1922)“情节及各种装饰布景做工等、均佳妙”,“除苏州‘宝带桥水里搏斗’用外景外”,其余的场景皆是“商务印书馆的玻璃摄影棚”内完成的,共四个内景。

此后,中国电影人越来越注重风景的制造装置,使它成为影片的重要元素之一。《殖边外史》(王元龙,1926)“先是古越之舟山。山明水秀。别饶风味。集乡民千余人。荷锄负未。熙熙攘攘。后又取景北地广漠。驴车绵亘数里。洋洋大观。于国制影片中。诚不可多得者”。董天涯为《到西北去》(1934)“特置一大山山石的布景,伟大精湛,经十一天工作,放告完成,近日程导演连拍山岩的戏七天,加紧工作,只见山岩内人头攒动,灯火荧荧,……”又如,《七巧织女星》(1931)在《申报》上采用巨大的字体赫然写着“天空布景”“最新发明,独树一帜”“旷世奇观,压倒一切:天空彩舞”“绕人眼目,十分美观:五彩云霞”(如图3)等。再如,电影《新天方夜谭》(但杜宇,1947)中,搭建的米卢国的建筑不像大家所常见的建筑,流露出一种浓郁的域外风情。无论是落于广漠的宫殿和平房的风景,还是游走于此地之人的服饰等,都与汉族的风景有着迥异的区别,极具吸引力。除此之外,徐昌霖在《群魔》(1948)中的废墟风景比《小城之春》的残破风景更为不堪,等等。

不过,我们从中也发现了一个问题:1905年至1923年中国电影中的风景似乎缺失了表现、批判社会现实问题的广度与深度,更多的是在强调自然风景的奇观与人文风景的文化。对于电影人而言,拍摄这些风景的目的是为了满足观众好奇心,从而获得颇丰的收益。

三、“风景叙事”的发现:在中国电影中的价值

“自然风景也有春夏秋冬的不同。午前午后,薄暮深宵,主人公的气质,也各有变化。像这些变化不同的时节的光景,和千差万别的风景的推移”,都可以表现出不同的人物风貌。事实上,“人物如花草的子粒,背景是园地,把这颗子粒种在这个园里,它便长成这个园里的一颗花。所谓特定的色彩,便是使故事有了园地。”在这一过程中,风景不再是简单的作为空间之背景,它始终作为奇观元素吸引着观众,并直接作为电影叙事的目的。

学者蓝凡曾在文章中对“奇观”下了一个定义,认为“有些景观在人类的世界中无法看到与听到,而只有在电影中才能看到与听到,这就是电影的‘奇观’,……”这一界定,具有合理性,但也存在一些问题。如果回到早期电影史,或者说回到“卢米埃尔”所处的时代,我们便可以发现,并不是人类无法看见的、听到的景观才具有“奇观”。因为,这里存在着一种可能:景观本身存在,它对当地生活的人而言却不存在“奇观性”,但是它对于景观之外的人却存在“奇观性”的可能。此外,我们熟悉的风景被导演以另一种方式展现时,它也有可能存在“奇观”。对于这一点,其实早有论证。当年,卢米埃尔兄弟组建摄制团队,前往全球拍摄风景,后经过剪辑、成片,在其他地方放映,吸引了众多观众,使其获得巨大的商业利益。但是,我们也不能忽视的是,“奇观”由人无法看到或听到的景观所产生。而且,这些风景都是“奇观”且直接作为叙事的目的。

图3.电影《七巧织女星》在《申报》上的宣传

图4.电影《塞上风云》沙漠风景(截图)

实际上,电影中的风景所展现的奇观叙事,不再是单纯地作为叙事内容或参与叙事,它成为叙事的直接目的。正如居伊·德波所说,“奇观”的“手段和目的是同一的”。这种“手段”与“目的”,实际上是把风景看成了叙事内容的同时,也成为吸引观众的核心元素。无论是早期电影史中的幻盘(Thaumatrope幻)、诡盘(Phenakistiscope)、 走马盘(Zootrope)活动视镜(Praxinoscope)中的风景,还是现代的3D电影中的风景,乃至互动电影、全息电影与“元宇宙”电影中的风景,“奇观”一直被强调。某种意义上,电影用“奇观”风景的叙事来加强人们走进影院观看电影的兴趣,让他们看到一个又一个不同于现实生活之中的奇观风景,并获得心理满足。所以,笔者认为,风景成为吸引力的元素,恰恰就是作为奇观的叙事目的具体表征。

首先,地理位置的“奇观性”。在中国早期电影中,许多电影常常以“奇观”作为叙事目的,展现出各地令人耳目一新的风景。换言之,这些风景不是人们日常生活中所见的景观,而是带有了某种“猎奇性”。例如,《海角诗人》中的“海边”,《盘丝洞》中的“盘丝洞”,《中国白雪公主》中的大山深处,《火山情血》中的“火山”,《塞上风云》中的戈壁、沙滩(如图4),《狼山喋血记》中的“狼山”……这些风景成了“奇观”本身,成为叙事目的。“海边”“盘丝洞”“火山”“沙漠”等所在地,观众极少踏足。他们或者只是从报刊上看到过这些地方的风景,或者听说过哪个地方的风景好看。电影对不同地域风景的拍摄,并对其极力的渲染,营造出一种独特的地理风景,从而满足观众的窥探欲。

图5.电影《盘丝洞》剧照

其次,环境空间的“奇观化”。由于地理位置的局限,风景的奇观侧重于地方的风景,而环境空间中的风景既可以是“真实”的,又可以是“虚拟”的。这种“虚拟”性,则是由技术来完成。恰如罗伊·雅米斯所言:“电影作为‘奇观’在本质上是一个高度技术的产物。”所以,技术下作为奇观的影像风景被众多导演所钟情。尤其是,一些大制作的电影,常常制造出超乎人们想象的风景,以“奇观”抓住观众的眼球。在中国早期电影中,虽然环境空间中的奇观风景并不多,但也是不可忽视的现象。比如,在《盘丝洞》(1927)中,导演但杜宇“虚拟”了中国神魔小说《西游记》中的“盘丝洞”环境空间。从某种程度上来说,《盘丝洞》最突出的特点之一就是风景的奇观化。首先,“盘丝洞”空间作为影片的叙事场所,直接能吸引观众。《西游记》虽说流传甚广,但它存在于文字之中,存在于想象之中。然而,电影《盘丝洞》将《西游记》中唐僧被一群蜘蛛精骗到洞中的故事予以了改编,呈现出了一个众人从未见过的风景。因此,但杜宇“奋然工作于场景中”,“以数千余金为蜘蛛精置古装”,且亲自搭建“盘丝洞”。进一步说,《盘丝洞》中的奇观风景主要有以下几类:一类是“盘丝洞”本身,如蜘蛛网等;一类是“盘丝洞”中的蜘蛛精。两者都是“虚拟”的风景,具有非常独特的奇观性。前者的奇观指向的是空间场所的奇观,后者的奇观则指向空间中的“物”——由人扮演“蜘蛛精”且体形巨大。无论是“盘丝洞”,还是“蜘蛛精”,它们都是强调奇观效果。那么,这就说明了一个重要的问题,即《盘丝洞》从一开始便将“盘丝洞”与“蜘蛛精”作为了叙事的目的,呈现出它们的奇观性。由此,《盘丝洞》在视觉效果上就存在着“吸引力”的特殊性。或者说,“盘丝洞”与“蜘蛛精”的奇观性比神话小说的故事演绎更具看点。

总之,《盘丝洞》的风景作为奇观的叙事目的是显而易见的。如果我们摆脱意识形态的桎梏,从这角度去理解《盘丝洞》,它将成为中国早期电影史中风景作为“奇观”参与叙事,并成为叙事目的的典型案例。这部影片获得观众认可便是一个明证。据有关资料记载,“况且《西游记》的材料,是不仅限于一种性质。神怪之中,参酌言情;滑稽之中,连带武侠,有时更含有侦探。众妙毕集,诸美兼收。真是可歌可泣,亦惊亦喜。既有这样的剧本,再加以名家的导演周至,明星的表演美善,摄影的清晰,制片的精良。一经开映,他的成绩,他的效果,那一定可以开吾国电影界的新纪元咧。”

结语

早期中国电影中的“沙漠”“山”“河流”“树林”“海”等风景所表现的“奇观”,正是奇观社会在电影中的一个映射。电影以视觉的方式,直接呈现了人们想见又不得见的风景,展现了熟悉又陌生的风景,又勾勒了神话传说中的风景等,都是为了满足人们对未知物的窥探欲望。风景的奇观表达,从一开始便作为吸引力元素,牢牢地抓住了观众。可以说,奇观的风景深深地印刻在观众的脑海之中。从这个意义上来讲,早期中国电影中的风景“奇观化所针对的已不再只是外在于行为主体之外的风景了, 而是将电影叙事所有的因素都置于被审视、被观看、被欣赏的‘风景’的位置,……”这就是风景之于电影的重要价值。

图6.电影《盘丝洞》之一幕(《新世界》1927年2月5日)

【注释】

1 Tom Gunning.Landscape and the Fantasy of Moving Pictures:Early Cinema’s Phantom Rides[A].Graeme Harper,Jonathan Rayner.Cinema and Landscape:Film, Nation and Cultural Geography[C].Malta:Gutenberg,2010:33.

2参考Tom Gunning.Landscape and the Fantasy of Moving Pictures:Early Cinema’s Phantom Rides[A].Graeme Harper,Jonathan Rayner.Cinema and Landscape:Film, Nation and Cultural Geography[C].Malta:Gutenberg,2010:53-54.

3参考程季华主编.中国电影发展史(第一卷)[M].北京:中国电影出版社,2017:14.

4郁达夫.达夫全集(第4卷—第7卷)[M].上海:上海北新书局,1933:80-84.

5万冲.视角转向与形似如画——中国早期新诗对风景的发现与书写[J].中国现代文学研究丛刊,2018(8):132.

6转引Antonio Costa.Landscape and archive:trips around the worldasearly filmtopic (1896-1914)[A].Martin Lefebvre.LandscapeAndFil m[C].New York:Routledge,2006:246.

7 Georges Sadoul.Lumière et Méliès[M].Paris:Lherminier, 1985:56.

8郦苏元,胡菊彬.中国无声电影史[M].北京:中国电影出版社,1996:9-10.

9 MartinLefebvre.On Landscape In Narrative Cinema[J].revue canadienne d'études cinématographiques,2011,20 (1):61.

10TP.看了日本风景影片以后[N].民国日报,1928.05.06(2).

11不浊.敬告我国自摄影戏者[N].申报,1921.08.27(12).

12张隽隽.重溯与重评:《阎瑞生》的拍摄及其影史地位的再思考[J].北京电影学院学报,2016(6):104.

13[英]马修.D.约翰逊.战地之旅:早期外国电影中的中国形象构建[J].张华译.当代电影,2018(1):71.

14商务书馆所出影片之统计[N].申报,1923.05.10(17).

15《西 湖 风 景》(上 下,1919),《庐山风景》(又名《庐山瀑布》,1919),《南京名胜》(1919),《浙江潮》(又名《钱塘观潮》,1919),《普陀风景》,(1920)《长江名胜》(1920),《北京风景》(1920),《济南风景》(1921),《泰山风景》(1921),《曲阜风景》(又名《曲阜名胜》)(1921),《上海风景》(上下,1921)。参考商务书馆所出影片之统计[N].申报,1923.05.10(17).

16中国活动新影片之佳况 商务印书馆又出新片[N].申报,1921.11.22(16).

17柏荫.对于商务印书馆摄制影片的评论和意见[J].影戏杂志,1922,1(2).转引中国电影资料馆编.中国无声电影[M].北京:中国电影出版社,1996:1056.

18吴晓东.郁达夫与现代风景的发现问题——2016年12月13日在上海大学的演讲[J].现代中文学刊,2017(2):9.

19商务印书馆制造活动影片近况[N].1921.05.21(11).

20上海影坛三十年.申报[N].1947.01.28(6).

21商务书馆影片部之积极进行[N].申报,1923.07.29(19).

22真相.游艺消息[N].新闻报,1925.03.16(4).

23页.明星公司之新片与四个摄影家[N].申报,1922.12.28(19).

24引之.观“古井重波记”后之评论[N].申报,1923.05.01(17).

25鹤.“弃儿”影片之商榷[N].申报,1924.03.04(22).

26百合新片“采茶女”之内容[N].申报,1924.08.14(21).

27电影消息[N].申报,19250.7.25(18).

28参见阎瑞生影戏[N].申报,1921.06.29(8).

29周宪.论奇观电影与视觉文化[J].文艺研究,2005(3):26.

30参考郭晓平.中国现代小说风景书写的话语实践[J].鲁迅研究月刊,2018(4):27.

31李道新.中国电影文化史:1905-2004[M].北京:北京大学出版社,2005:17.

32赵瑞君.中国早期电影布景术的商业景观与美学凝结[J].电影艺术,2021(5):111.

33明期.谈谈布景[M].左明编.北国的戏剧.上海:现代书局,1929:74.

34洪深.电影术语词典初稿(九下)[N].民报,1934.11.04(9).

35靡芜.中国电影的布景问题[N].申报,1933.07.28(5).

36叔居.论电影中的布景[N].生活日报,1938.05.21(4).

37志游.电影之吸引力[N].申报,1925.04.07(7).

38[法]卡特琳·沙皮拉,[法]克洛德·雷.写给孩子的艺术入门 电影[M].贾云译.北京:新星出版社,2015:32.

39同3,18-19.

40谭春发.故事片的开篇——《难夫难妻》留给我们什么 为纪念郑正秋逝世55周年而作[J].当代电影,1990(4):101.

41同8,61.

42新亚影片公司开映新影片红粉骷髅[N].1922.05.12(15).

43封敏等编.中国电影艺术史纲1896-1986[M].天津:南开大学出版社,1992:22.

44瑛.观“殖边外史”后[N].申报,1926.08.22(17).

45蓝星.“到西北去”之一大布景[N].锡报,1934.05.26(4).

46七巧 织女星[N].申 报,1931.08.18(21).

47郁达夫.小说论[A].严家炎编.二十世纪中国小说理论资料 第二卷[C].北京:北京大学出版社,1997:446.

48老舍.景物的描写[A].严家炎编.二十世纪中国小说理论资料 第二卷[C].北京:北京大学出版社,1997:431.

49蓝凡.电影化叙事的三大修辞论[J].艺术百家,2016(6):102.

50居伊·德波.景观社会[A].雅克·拉康.视觉文化的奇观:视觉文化总论[C].北京:中国人民大学出版社,2005:62.

51[英]罗伊·雅米斯.现代电影风貌[M].张伟男译.台北:台湾志文出版社,1979:100.

52姚赓夔.西游记摄制经过谈[A].中国电影资料馆编.盘丝洞[C].北京:世界图书出公司北京公司,2014:63.

53蒋吟秋.《西游记》与电影[A].中国电影资料馆编.盘丝洞[C].北京:世界图书出公司北京公司,2014:67.

54曾军,柳青.叙事中的风景[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2010,49(6):97.