20世纪30年代上海电影中女性形象的“设计”与社会文化观念表达

——以沈西苓编导的《十字街头》为例

陈 澜

一、电影、女性与“设计”意识

对于中国电影而言,20世纪30年代是中国电影发展的重要里程碑,也是以“图案”“意匠”为代表的中国设计的开端之时。如果将这一个时期的电影、图案、各种设计活动成果作为一个剖面呈现的话,可以发现它们之间有着共同的渊源和无尽的“纠缠”关系。以设计史研究“共时性”的原则,两者的交汇处应该是设计史研究的范畴。因为“电影还是除建筑、卡通和‘商业设计’之外另一种活生生的视觉艺术。电影重建了艺术创造者与艺术消费者的互动关系。”而对这个时期电影中女性形象“设计”展开研究,并非为了走出仅仅以月份牌中的女性作为时代女性形象的误区,更应该视为研究的“拟客体”,是被暂时“悬置”。

电影源自西方,由于其本身的“科技性”而成为现代性的象征,它所传递的是种种“西化”的信息。女性形象不再是简单的电影情节的需要,而成为指引人们体验现代生活的向导。“繁荣的现代大众传媒为满足观众的需求提供了技术支持,女演员被拱成耀眼的明星,成为众人瞩目的焦点和都市时尚的指针。”由于女性形象的变迁与社会变革、意识形态、价值观等要素的社会意象密切相关,每一个时期女性形象的“设计”往往是社会文化观念的直接反映。而学习过图案设计和具备美术素养的电影导演在镜头的画面语言上无疑有着更多的“设计”冲动。这种“设计”的源流是左翼文学运动中对于英国手工艺运动以及威廉·莫里斯的思想介绍(当时译为“摩里思”“穆理斯”等)。鲁迅以前所未有的热情在1925年出版《出了象牙塔》一书,选译了日本文艺批评家厨川百村(1800-1923)的一批文章。在“从艺术到社会改造”一章中,他用“摩里思之在日本”“迄于离了象牙之塔”“社会观与艺术观”“作为诗人的摩里思”等若干节,比较完整地介绍了莫里斯的思想体系和艺术实践,也涉及拉斐尔前派艺术家的介绍,英国手工艺运动中设计的实践,同时比较完整地列出了莫里斯研究的相关著作。而稍后1928年译介的厨川百村著作《走向十字街头》则是前书的注脚;同为左翼重要成员的田汉于1929年译述的《穆理斯之艺术的社会主义》一书揭示了其政治转向前的某种心路历程,“这说明田汉当时确实接受了社会主义思想,至少在理性上是染上了浓厚的社会主义色彩的。这应该说是田汉一生中第一次向左转”。莫里斯的研究于鲁迅而言是一种思想理论,于田汉而言是一种思辨和说服自己的逻辑,而对于将左翼文学推广到美术、戏剧、电影领域的先锋人物沈西苓而言,编、导电影《十字街头》则是以具体的创作来实践了这种思想,表明走出“象牙塔”,走向“十字街头”的选择。同时他也强烈地意识到“女性”与“社会认知”之间具备以“设计”构筑思想空间、娱乐空间的潜力。20世纪30年代大多数的图案设计者主要还是将之简化为一种“技巧”来传播和实践,两者相比,后者的叙事空间明显比较狭小。

由此可见,当时从日本传入中国的不仅是“图案”这个概念及其一系列“规则”,还有其承载的思想和理论。虽然在中国现代设计编年史的研究中这种现象被涉及,但是缺乏足够的深度。电影作为一种时间性的艺术,由一帧帧独立的分镜头构成,每一个分镜头的画面都是在取景框里做图案且构成设计。因此,它不仅有独立的视觉审美,同时在整部电影中,单独的镜头借助电影蒙太奇语言和剪辑手法,也作为推动剧情发展、渲染场景气氛以及银幕主体人物形象塑造的重要视觉要素。

二、电影中的女性形象与剧情叙事“设计”

20世纪30年代正是中国电影大变革的时代。电影制作技术已经从西方传到中国,以好莱坞为主流的外国电影已经在中国普遍地被接受。在经历了短暂的无声电影以后,中国的有声电影开始生产。这一时期“影戏”仍然是主流思潮,所谓“影戏”既是指20世纪20年代延续着中国人看戏的习惯来称谓电影的习惯,同时也是指1913年中国第一部故事短片《难夫难妻》开始到20世纪20年代中期中国电影的一种艺术观。“电影”一词,是进入20世纪20年代后才开始在报刊上零星出现的。到20世纪30年代中期,它才逐渐取代“影戏”而成为通用的名词。在中国电影尚未诞生之时,中国在戏剧表演、文学叙事方面已经积累了丰富的经验,因此电影自然会向戏剧表演学习并依赖于文学题材,这一点中国与西方国家并无二致。20世纪20年代电影的情景、人物、场景无不受中国传统戏曲内容的主导和影响,基本上是以舞台剧的形式出现的。包括改良之后增加了现实内容的“文明戏”也是如此。随着较长的故事片制作需求,对于电影故事情节的要求越发复杂,于是鸳鸯蝴蝶派的文学作品大量进入其中,某种程度上强化了“影戏”的生命力。这些影片很快形成了一种电影的文学叙事模式,有效地改变了早期中国电影叙事单一、幼稚、粗糙的状况。包天笑根据自己小说改编的影片《空谷兰》故事时空跨度大,转换自然,叙事从容、流畅,情节跌宕起伏,事件环环相扣,结构相当严谨、完整,对主人公纫珠和柔云的性格和心理都有鲜明而细腻的表现。尽管从某种意义上看,文学化叙事不利于电影作为视听艺术之本质特征的充分表现,但中国电影的情况有其特殊性,即中国电影在技术上相对较弱,影像难以展现其自身魅力的情况下,电影只能依靠像文学那样“讲故事”来吸引观众了。因此,20世纪20年代“鸳蝴文人”成为中国电影的主流,直到20世纪30年代被左翼电影所取代。

沈西苓创作的一系列电影中的女性形象,特别是其1936年编导的《十字街头》则完全改变了中国电影的走向,这背后重要因素是左翼文化运动的影响。受到当时日本“无产阶级艺术联盟”之“普罗美术运动”的影响,中国新兴美术运动也由留学日本归来的青年推动起来,并且诞生了以木刻为代表的“宣誓性”作品,宣布“资本主义的黄金时代已经告终,新兴阶级的光明时代渐渐开始”。就在这样平凡的过程中,相应的资产阶级文化行将没落,新兴阶级的文化又开始萌芽。1931年进入电影界的沈西苓在这一时期的电影编导实践中塑造的中国女性形象更是体现了这种思想。虽然同时期有《春蚕》等多部左翼电影的作品,但是因为夏衍在根据小说改编成剧本时太过忠于原著,而导演在拍摄时同样太过忠于剧本,所以作为电影的影响力较小。直到学习过图案、美术的沈西苓的出现才改变了这种困局。

沈西苓,原名沈学诚,1904年出生于浙江德清,早年就读浙江甲种工业学校,曾与沈端先(夏衍)为同校学生,也是常书鸿、陈之佛的校友。此后,他东渡日本,入日本京都高等工业学校染织图案系及东京美术专科学校学习,结识了戏剧家秋田雨雀、村山知义,并在日本筑地小剧场实习剧场艺术。在日期间,美术和戏剧培养了他的兴趣和志向,也构建了他对构图、画面及话剧艺术的独特美学观。1929年10月,他参与了由潘汉年发起,夏衍等人组织的上海艺术剧社,首次提出具有无产阶级戏剧特征的口号:“普罗列塔利亚戏剧”,明确了以电影艺术来展现中华民族与人民的时代命运,形成了意向性观念,即让电影成为启示大众的武器。

《十字街头》也是他在历经几部电影的失败之后才取得的成功之作。1933年,在夏衍的帮助下,沈西苓编导完成了他的处女作《女性的呐喊》,但反响平平。沈西苓反省道:“离不开舞台的影响,在我的头脑中所描写的,只是立体的印象,很不容易将它由立体而想象到平面——几百张的画面。这对于每一个画面的构图,以及每一个镜头Film的长短度上,把握不到正确的标准。因为利用镜头跳拍,反使我忽略了前后镜头的协调。”另一部《女儿经》则由8位著名导演分别构想了8个女性的故事,效果也不理想。其中既有国民党电影审查制度的干扰,删除了一些内容,使之支离破碎,也有左翼革命理论、电影艺术规律、影片市场效应追求之间的矛盾。

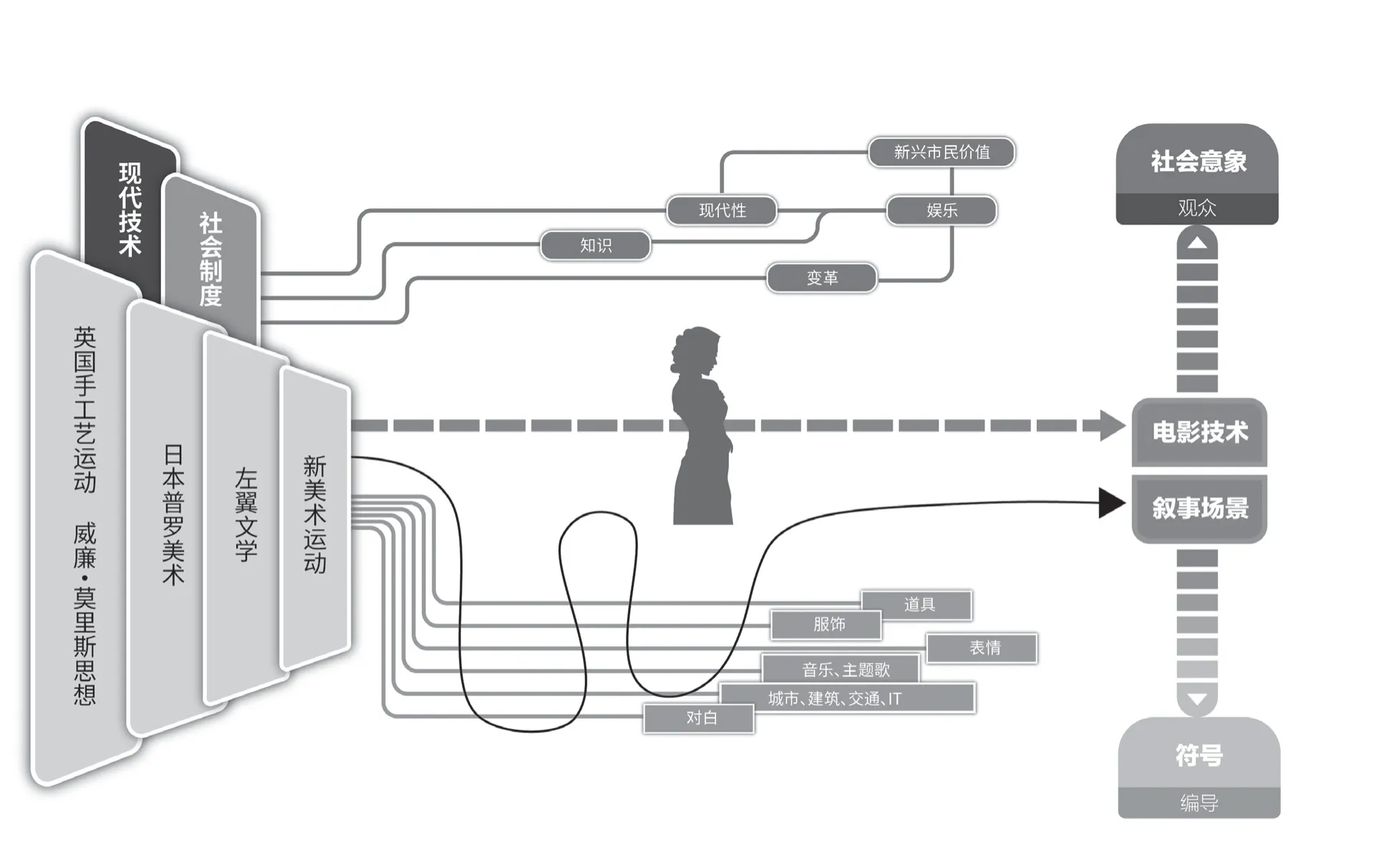

图1.沈西苓“三段式”的整体结构设计

沈西苓编导的《十字街头》剧情是以上海为背景,讲述了6位青年男女的不同遭遇与选择。在上海里弄的一出租屋,中间以木板相隔,男主人公(赵丹扮演)和女主人公(白杨扮演)各居半室,两人在各种场合偶遇之后展开了对于爱情的憧憬。此时正值抗日战争,随着战前的紧张局势,在报社、工厂工作的男女主人公都失业了。男主人公的两位好友中的一位毅然加入了抗日队伍,最终成为民族英雄;另一位则情绪低落而自杀。其余4位青年人觉醒之后,毅然迈向了新的道路。伴随着这条主线依次呈现了社会上的各种小人物,有流浪的艺术家、可怜的乞丐、市侩的房东、无耻的地痞等。剧本筹划之际,正是“国防电影”“新市民电影”交错的时期,前者是国民党政府为了号召民众共同抵御日本帝国主义侵略的文化主张,后者则是基于市民自身文化成长对于电影消费的新需求。在这种错综复杂的情况下,沈西苓反而显得游刃有余了。在剧情的叙事方面,他还是遵循了美国好莱坞电影的“工作手册”流程。所谓“工作手册”是指一套适合观众口味的编剧、电影技术应用和重要情节设计的一般规律总结,是适合电影工业化流水线生产的指导性建议。为此,他设计了“三段式”的整体结构(如图1)。

沈西苓的剧情“设计”遵从了图案中的“骨骼”规律,与“新市民电影”观众喜好,这无疑是借鉴了好莱坞的经验,但是其积淀的现实主义表现手法并未放弃,只是更加策略地加以应用。在镜头处理方面,沈西苓在影片中创造了当时速度最快的镜头切换纪录,显然受到了当时在上海风头正劲的西方拼贴艺术的启发和影响。

图2.电影《十字街头》剧照

影片在“设计”杨芝瑛时,从她出场就将环境锁定在上海石库门里弄,通过房东太太将她和老赵定格在了同一叙事空间中,并通过电影蒙太奇叙事来强化人物性格、时代背景。例如,影片中有一段讲述老赵找到报社工作,他兴奋地歌唱着,在家里洗衣、晾衣表现出对未来生活的乐观与憧憬,这一系列的情景都是以俯拍的视角完成,在空间上形成了更大的尺度;从场景上看是细致地表现了其居住条件,将贫穷真实再现;从更深层来看则是在表现老赵这一知识分子群体在认清社会现状前的盲目乐观。之后场景切换到了杨芝瑛的生活空间,她在睡觉,这个画面在构图上出现了隔墙板,紧接着镜头回到老赵晾衣,晾衣竿伸出了老赵家的隔墙板,衣服上的水滴下来打湿了杨芝瑛的枕头;她醒来,镜头随着她的视线向上推移,她看见了隔墙板上的晾衣竿,用力打回去,这个动作设计充分表现出杨芝瑛不甘示弱、坚毅的性格特征。这段影片运用平行蒙太奇组接镜头,表现了在同一时间和空间下老赵和杨芝瑛的生活及事业状况。一块隔墙板、一根晾衣竿,两件道具将原本分割的两间房联系起来,并且借助镜头俯拍将隔墙板两边的私人空间围合成了一个更整合、更紧密的空间关系,这也为之后故事发展的戏剧性做出了铺垫。在影片第32:33分,导演用一个连续性的镜头组接描写杨芝瑛上班前的状态,这种连续性的镜头完全再现了真实生活的原貌,加之人物动作轻松欢愉,人物状态从容、自信,这样的女性形象和生活场景设计完全是建立在导演主观的意向性之上,是导演希望通过这样的女性形象设计来影响普通民众,暗示物质的贫瘠,精神的富足愉悦。这段影片的镜头剪辑既完成了故事背景、发生环境的叙事,又展示了主要人物及其关系,他完全是通过画面、道具和人物情绪来表达叙事内容,脱离了早期电影通过语言、对话传递故事性的简单化叙事手法。电影的魅力由此显现。

三、电影中的女性形象与分镜头画面“设计”

沈西苓导演探索了从影戏到电影的技术革命。他特别重视摄影机机位、运动方式的选择,从摇、拉、推、移、跟、升等拍摄技术的综合运用到多角度、多镜头设计以及最后的蒙太奇剪辑,形成了完整独特的电影语言。《十字街头》开篇就运用了大场景的俯拍,来表现上海的车水马龙,之后又连续设计了十个摇镜头来展现上海的摩天大楼,镜头由下至上推移,同时,对角线式的倾斜构图配合“渐出”蒙太奇剪辑手法组接,给人以直接的压迫感,冰冷荒诞且毫无生机,这也暗示了之后主人公的命运不仅仅是个人的,也是千万个同样的社会个体所经历的。沈西苓导演试图借助这样的视角表现出人与社会、人与环境的疏离感。从镜头语言的运用来看,影片中的意象表现、叠印手法、拍摄视角、画面构图和摄影机的运动技巧、蒙太奇剪辑手法、声画结合等,既体现出他美工师的专业背景,又突出了电影的戏剧性。导演通过技术设计与内容设计相结合,实现电影内外的对话与场域的围合感,实现了借助左翼电影强化社会意识形态传播的理想,这是20世纪30年代中国有声电影的最高成就之一。

图3.电影《十字街头》海报

电影54:40秒至58:20秒有一段描写女主人公杨芝瑛灯下读完《茶花女》之后的臆想。首先,镜头落在她的迪士尼米老鼠玩偶上,之后镜头慢慢转、拉近,落在书上,再缓慢向上推,出现她阅读的画面。紧接着,镜头切到了正面俯拍,这在空间上拓展了观看者的视觉尺度。同时也使得电影中柔和的灯光、悠扬的音乐所营造出的宁静、诗意夜晚更具有虚幻的意味,强化了臆想世界与现实世界的动荡反差。之后镜头切出,她合上书,转身坐上书桌,这个转身很好地完成了人物的调度和景致的转换,剪辑变得更自然,镜头感也更丰富。她靠向窗边,挑开窗帘,窗纱斑驳的影子通过月光落在身上;她关掉灯,手抚过窗帘,在月光的投射下她的肌肤显得更为光洁。最后两个镜头重叠,自然地过渡到虚幻的臆想之中。沈西苓导演非常注重刻画人物性情,更关注人的情感慰藉。他巧妙地利用窗来做空间的调度,拓展视觉和现实的空间,如作为道具的电灯在黑暗中依然闪亮,将杨芝瑛对爱情的向往以及对未来前途的迷茫交织在一起形成对比。这也是受苏联现实主义电影的启发,具有深刻的社会性。

杨芝瑛幻想自己是书中的公主,等待着王子来献吻,而幻想的对象正是隔墙板后面的男主人公老赵。电影在前期为这个情节做了大量铺垫,如杨芝瑛通过隔墙板缝隙偷窥老赵房间时流露出的喜悦表情,到看到老赵的照片,并对照片抚摸时的兴奋状态,都表现出杨芝瑛对老赵有探知的兴趣。再到公共汽车上两人相遇,这些铺垫增强了老赵成为杨芝瑛幻想对象的合理性,这些偶然性也为电影的戏剧性建立了生活的逻辑,通过这些偶然的表象表现出其必然性。

电影中的这段臆想场景和人物造型都是完全西化的,华丽的场景、精致的画面、视听语言的迷离以及叙事的方式无不传递出好莱坞电影的美学观,也代表着中国女性的基本审美和对美好生活的憧憬。在电影语言上,利用蒙太奇的剪辑手法将特写与远景反复切换,并配合丰富的布景设计,产生多层次的空间深度,利用摄影机的平摇和多机位的转换拓展视觉广度,形成环境、时间、人物、情景的立体空间。在对光影的运用上更是讲究,他强调在同一场景中不同人物光源的一致性,呈现更真实的自然感;注重逆光中对“物的勾勒”,强调黑白的反差,强调视觉的张力,光影成为渲染人物情感的重要手段。这段女性化的爱情观和纯粹的感官体验,与早期电影有了巨大的突破。对“吻”的臆想是现代女性新的婚恋观和性意识的开放、觉醒的最好体现。这种表现女性对于理想爱情的情景设计符合新兴市民阶层价值取向。因此,这段内容在很长的一段时间作为电影《十字街头》的宣传画面被运用。

电影在91:15秒用了1分30秒描写杨芝瑛内心的挣扎,导演采用了特写镜头和重叠的蒙太奇手法,来表现其内心的多个声音:去或留?最终“我也不愿看轻我自己”的理智与思想战胜了情感。回到现实,电影画面先是杨芝瑛面对窗,背对镜头,然后突然转身慢慢向前走,镜头随着人物移动而平移,杨芝瑛停下来再次突然急转,镜头追随,这一系列的镜头推移加上肖斯塔科维奇《第五交响乐》激昂悲壮的电影音乐,将杨芝瑛所代表的女性形象完整书写,时代的彷徨、自省、女性意识的觉醒,最终塑造出新女性的独立人格和反传统的新思想。

杨芝瑛因为失业离开出租屋,这种“女性的缺席”话语实际上是表现了“逃逸的女性”,“很适合表达动荡的城市流动感与循环感,它几乎成了许多城市新感受的一部分:在摩登时代里,扑朔迷离的女人就像流动的时间一样,不再是可以固定的”。

四、新兴市民阶层的娱乐价值观对女性形象“设计”的影响

中国在20世纪上半叶商品经济不断发展,城市化进程加速,新兴市民阶层成为社会重要的组成部分。电影行业的发展与城市化进程、商品经济的兴盛紧密相关,在电影的主题内容上,出现了大量反映新兴市民价值观的题材,如通过恋爱想象、金钱梦想、自我价值实现等主题来呈现市民阶层的娱乐价值观。沈西苓的很多电影都源于对现代市民阶层娱乐价值的深刻体察,不仅仅是浅表性地去呈现这种娱乐价值,还是在更具有超越性的层面上去反思现代市民价值观,尤其是通过女性形象的设计,将现代市民的自我价值追求赋予了更现实的伦理含义,为中国电影现代性进程提供了新的范本。

在现代女权主义看来,“在我们的社会中,尚无人认真检讨过,甚至尚不被人承认,但又是十足制度化了的,是男人按天生的权利对女人实施的支配,通过这一体制,我们实现了一种十分精巧的‘内部殖民’”。我们可以看到当时也有很多电影对女性形象予以重新界定,但大多数是新瓶装旧酒,把女性的解放作为文化变革的一个佐证,而女性自身的独立价值并未真正体现出来。沈西苓并没有简单地停留于这样的文化观念,比如在《十字街头》中,杨芝瑛是早期电影中单纯女学生和左翼电影中爱国女工的结合体,是沈西苓导演从女性视角出发,来展现的女性形象。她独立、理智、拥有更多的性别意识、社会身份和文化素养,她敢于表达自我的情感需求,她走出家庭走向社会,在呐喊和彷徨中获得反思,体现出女性意识的觉醒。

20世纪30年代电影中的女性形象仅仅是男性注目的对象,而电影《十字街头》中的女主人公被沈西苓设计为独立的女性,一个辍学从小城市来到上海工作的女性,只能选择出租房的一半使用,实际上告知了女性生存空间的狭小,其中的一个电灯是作为“希望之光”而运用的道具,这与女主人公在工厂工作时“深陷机器之中”的场景一样,都是辅助女性作为社会的“镜像”而被“设计”。男女主人公的第一次相遇被“设计”在一板之隔的一间里弄出租房内。而形象靓丽的女主人公在出租房内的日常着装就是当时女性的标志性服装——旗袍,当时许多图像也是采用了里弄房子、露台等表现女性在狭小空间中“被挤压着”的生活状态和依然追求时尚的信念。这些“设计”正是沈西苓在《十字街头》中倡导的新兴市民阶层的娱乐价值观,即从底层小人物的生活以及他们所处的环境中挖掘出对现实的认识和体验,带有一种平和自然的生活气息。他所设计的杨芝瑛的形象活泼乐观,她用笑来宣泄心中的苦闷,用笑来积攒力量与现实对抗,也用笑将困顿生活中的小确幸展现给世人。可谓是笑中带泪,哀而不伤。

影片在59:12秒处用了1分22秒的时长来描写男女主人公第二次在公交车邂逅。汽车到站,老赵站起来,走向车门,迎杨芝瑛上车,两人躲闪的相互窥视;紧接着杨芝瑛跌倒,老赵搀扶,再到杨芝瑛车票丢了,老赵下车追票等……这一系列的镜头、动作始终在两人之间切换,两人的交集和情节的戏剧性被强化。从女主人公的身体语言来看并不自然,但这恰好表现出恋爱中女性害羞、喜悦和矜持的状态。没有台词,只是依靠动作“设计”和笑声来表现她的性格特征。沈西苓特别注重这种身体语言优于语言的设计手法,这也恰好符合当时女性身份的现状。她们羞于用直白的语言表达真实的情感,因此身体的动态语言,以及一种非语言的声音元素——不停咯咯笑,都显得更为朴实,也更具真实性,更接近于生活的本质,但显然是好莱坞式的邂逅。

图4.电影《十字街头》中符号化的内容与社会文化观念表达的对应关以及思想递进关系溯源系图

五、符号化的女性形象与社会文化观念的表达

关于以20世纪30年代上海电影创作中女性形象“设计”的研究主要是提示女性意识的重要性,批判所谓“现实主义”电影中女性形象的“再现”是对于电影生产和放映的误读,而好莱坞式的电影类型则是扭曲了女性的真实状态。可以认为,女性形象的主体性再现并非真实生活中性别关系的直接反映,“对他们而言,意义并非取自真实世界,再透过电影媒体直接传递出来,而是通过电影正文的内在运作而产生的”。

影片在结尾时,男女主人公和各自的两位好友集结在一起,他们要走,要上前方去抗日,这是一个开放性的结尾,原本相对独立的四个个体,最终汇聚成了一股力量,这是一种号召,是沈西苓导演所代表的左翼电影特征,不直接批判和揭露社会黑暗,而是借助意象表现,播下希望的种子,激发爱国热情,改变社会欲望,最终转化成对民众意识形态的建立。这个结尾的场景选择了在江边、在高楼林立的城市中,这与电影开头的场景相呼应,头尾的城市建筑,先是欲融入城市、融入社会,最后对社会现实有了充分认知之后逃离城市,城市建筑所形成的冰冷、压迫的空间与人的渺小形成对比。沈西苓感受到了现代建筑设计这种政治话语权,作为具有根深蒂固的普罗美术思想者,一方面将之看作是电影的“大道具”,用来塑造情景,另外很自然地将之作为批判的对象。《十字街头》中所有的现代建筑表现都用倾斜式的取景方式,表示了一种“倾倒感”,是对现实世界的批判。最终在各种压迫之下,他们积攒了力量,有了更大的人生走向。导演用了24秒的长镜头来表现他们的出走逃离,这个镜头运用了一个横式平摇的摄影手法,突出展现了城市空间的广度,再配合激扬的音乐,传递出更为坚定和充满信心的革命情绪。这种将画面、声音与剧情整合成对电影空间关系和时间关系的完整展示是沈西苓电影的独特之处。

正因为以上种种,影片上映后得到了巨大的反响。“金城戏院公映以来,已逾一周,虽今日春雨连绵,而观者络绎不绝”,“观众在看片时,自始至终,笑声不绝,而所以笑料,绝非低级胡闹,确实别有蹊径,在京公映时,造成本年来中外片卖座最高纪录,舆论誉为国片中一切方面均达到最成功的作品。”

可以看到,沈西苓对符号化的内容建构具有特别的优势,“这种建构活动涉及银幕主体与观众的关系,因为意义不只存在于电影文本之中,它更存在于阅读者和文本的互动之中”。相比较单纯的主张“电影是给眼睛吃的冰激凌,是给心灵座的沙发椅”等价值观无疑更具有现实意义,“新的女性形象是与为她们提供机会的现代城市联系在一起的,她们既是现代知识的新对象,也是可以引发社会变革的新主体”。影片中符号化的内容与社会文化观念表达的对应关系以及思想递进关系溯源可以用上表来表示(如图4)。

沈西苓导演续《十字街头》之后陆续还拍摄了《马路天使》《一江春水向东流》等在艺术价值上与前者一致的电影,但是之后更多的电影是将女性形象作为满足观众窥视欲而表现的,这类影片与以女性为主角的歌舞片一道被称为“软性电影”。《十字街头》在电影理论和电影史的叙述中,有的将之归类为左翼电影作品,也有的将之归类为“新市民电影”,有的则将之归类为“国防电影”,显示了其作品的复杂性,但对于其中女性形象的“设计”评价却是基本一致的。

结语

电影《十字街头》把小人物的悲喜真实地展现在观众面前,通过他们的生活对现实进行自己的评判。这种通过人物自身去表达意识倾向性的方式,具有深刻的社会性质,意味着理性的主体意识开始自我觉醒,并具有清晰的斗争目标,即为民族拯救信念。纵观沈西苓的电影作品,他塑造了非常类型化的银幕女性形象。《十字街头》中的杨芝瑛、《船家女》中的阿玲等,这些女性的外形、性格、命运、2遭遇无一例外都带有某种类似的倾向:优雅的同时又有独立思想,追求理想,敢于直面自我的真实情感,跳出了通常在电影中简单的花瓶式剪影形象。这和当时以社会为大背景下的启蒙新思想不无关系。一方面,他强调电影自身的语言特性,从构图设计中寻找镜头语言的丰富性和艺术审美效果,使观者在观影过程中,不仅仅停留于剧情的简单图解,还从镜头的视觉语言中得到美的升华;另一方面,沈西苓在保持个人化风格的同时,也从当时的新兴市民阶层的价值诉求中寻找一种碰撞的火花,使其电影在具有个人风格的同时也不脱离大众娱乐趣味。因此,他的电影又反过来影响着社会日常生活中女性的自我形象塑造。

总而言之,沈西苓对中国早期“优质电影”的传承、对悲喜剧意识的探究、对诗意现实的挖掘、对叙事空间的拓展、对电影音乐的成熟运用使其电影创作充满个性。另外,在电影语言方面,他既注重画面构成,又注重镜头组接,以及声画结合,形成了沈西苓独特的整体视听语言风格。沈西苓成为左翼电影中承前启后的代表人物。

【注释】

1欧文·潘诺夫斯基.电影中的风格和媒介[J].中国美术学院学报,2017,38(12):5.

2万笑男.上升的明星?堕落的女性?——20世纪20年代上海的电影女明星[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2008(02):82.

3郑立君.20世纪早期英国艺术与手工艺运动对中国的传播与影响[J].艺术百家,2012,28(05):194.

4张锐.威廉·莫里斯与田汉的思想转向[J].文学评论,2020(01):120.

5钟大收.论“影戏”:中国初期电影的电影观念及其银幕体现.惑学思影录——中国电影史论集[M].北京:东方出版社,2015:139.

6许幸之.中国美术运动的展望[J].沙仑,1930,1(01).乔丽华.从东京到上海:时代美术社与左翼美术理论的传播[J].上海鲁迅研究. 2014(04):173.

7沈西苓.制作《女性的呐喊》的后感[J].明星,1935,1(01).

8[美]张英进.中国现代文学与电影中的城市:空间、时间与性别构型[M].江苏:江苏人民出版社,2005:193-194.

9[美]凯特·米特利.性的政治[M].钟良明译.北京:社会科学文献出版社,1999:38.

10应宇力.女性电影史纲[M].上海:上海译文出版社,2005:12.

11申报[N].1937.4.26.

12《十字街头》明日试影[N].申报,1937.4.11.

13同10,13.

14同8,196-197.