明代朱注《楚辞》各版本序跋考述

冯梦娜

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

《楚辞》一书非一时一人所编纂,而是历经几代而成。四库馆臣在“楚辞类”总序中说:“裒屈、宋诸赋,定名《楚辞》,自刘向始也。”[1](P1267)今人崔富章则将辑书这一活动追溯至先秦,认为:“是汉初已有此其书,当辑自先秦。或谓宋玉始辑《离骚》、《九辩》为书,是为《楚辞》之滥觞。”[2](P1)并梳理其成书经过:汉文帝时,淮南王刘安取《离骚》《九辩》又加之《九歌》《天问》《九章》《远游》《卜居》《渔父》,又益己作或门人所作《招隐士》,并撰《离骚传》,为《楚辞》一书奠定基础。元、成之际,刘向续《招魂》《九怀》《七谏》又附己作《九叹》,为十六篇,后王逸将所见材料合而集之,并附己作《九思》,为《楚辞章句》十七卷。[2](P1)至宋代,朱熹作《楚辞集注》,以屈原七题二十五篇,定为《离骚》五卷;以宋玉至淮南小山八题十六篇,定为《续离骚》三卷。熹并删王逸本《七谏》以下四篇,增加贾谊赋二篇。又于旧注不明之处,撰《楚辞辩证》二卷考之,自序“庆元己未三月戊辰”[3](P56)记,是朱熹去世的前一年。另熹又据晁补之集录的《续离骚》《变离骚》二书,刊补定著,“去取则严而有意矣”,[1](P1062)为《楚辞后语》六卷,凡五十二篇,并为之写序。熹生前并未完成此书,《辩证》为遗稿。陈振孙《直斋书录解题》著录《楚辞集注》八卷合刻《辩证》两卷,又著录一部《楚辞后语》六卷,可见《后语》与另两种书最初分别为单行本。据朱在(字叔敬、敬之,号立纪,徽州婺源人,朱熹第三子。《宋元学案》有记载。)跋,《后语》嘉定壬申(1212年)仲秋“始取遗稿誊写成编”,又五年,岁在丁丑(1217年),朱在“补外来守星”,取郡斋所刊《楚辞集注》,重加校定,并复刻此书。可知《后语》与《集注》《辨证》三本合刻始于嘉定丁丑(1217),此本已不传。赵希弁《郡斋读书志附志》著录三书合刻,并称《楚辞》。现存三书合刻本较为完善的是:宋端平乙未朱鉴刊刻本,藏中国国家图书馆。半页九行,行十八字,小字双行。左右双边,白口,双黑鱼尾或顺黑鱼尾。上端鱼尾下镌“卷次”,下端鱼尾下刻“页数”,版心上端有“统计数字”,下端有刻工姓名:李仝、刘方、刘政、刘珏、袁、信等。卷端提名款式为“楚辞卷第一集注”,书中有嘉定壬申邹应龙跋一篇、嘉定丁丑朱熹子朱在跋一篇、端平乙未朱熹嫡长孙朱鉴跋一篇。据朱鉴跋,此本是其在湖北任兴国军时,参考包括晁本在内的各个本子,于端平乙未年,将三书合刻。郑振铎将此本称为“最古和最完整的一个刻本”,[4](P1)钤有“东郡杨绍和印”“北京图书馆藏”“海源阁”等印记。从杨楫、邹应龙、朱在、朱鉴等人的序跋中也可看出,此书经历了从单行本到合刻本,且多是朱子门人弟子以及家族嫡裔刊刻传播。

有明一代,《楚辞》一书刊刻较前代大幅度增加,而研究楚辞学的专著也层出不穷,为后世研究《楚辞》留下了很多宝贵的文献资料。王逸注本、洪兴祖注本和朱熹注本是流传下来《楚辞》的三个经典注本。在明前期,也就是洪武开国至成化年间,由于受程朱理学以及国家政治高压的影响,朱注本一家独大,被奉为经典注本。后随着心学的显现和发展,其他两种注本也被更多的人所重视,但是朱注本在明中后期发挥着自己独特的影响。考察朱注本在明代刊刻与流传过程中所产生的序跋,具有很大的文献史料价值和文学批评价值,可大致勾勒出明代文人对于朱注本的接受、阐释的学术过程,探求处在不同时期、不同位置的文人心态,这也是屈原以及楚辞的经典化的重要环节。

一、明代朱注《楚辞》版本及序跋

序跋是两种相互联系但又具有差异性的文体。序有自序和他序。吴讷《文章辩体序说》引东莱(即吕祖谦,南宋文学家、教育家。《宋史》有传。)云:“凡序文集,当序作者之意;如赠送燕集等作,又当随事以序其实也。”[5](P42)序文要么为一书之序,要么是借序写事。徐师曾《文体明辨序说》中提到:“按题跋者,简编之后语也。凡经传子史诗文图书之类,前有序引,后有后序,可谓尽矣。”[6](P136)序与跋的区别是一个在前一个在后,序是作序者进一步阐释介绍作者家世生平和本书作者之意,当然随着序这一文体的逐渐成熟以及社会的发展变化,在序文当中也会记载书籍刊刻的过程。正如王国强所说:“演变到明清,跋文衍生出另外主题,即叙述版本源流,评价版本优劣,校勘文字异同,这同雕版印刷术兴起后版本的多样化以及追求善本有关。”[7](P48)可见,序跋作为依附于书籍而存在但又在某种程度上是独立于书籍之外的一种文本,是作序者自我观点的表达,同时提供作者或者作序者的家世生平、作品大意、创作意图、材料来源、成书背景、刊刻过程、作品评价、版本信息等多种有价值的信息,在整理和解读这些信息的基础上,实际上也完成了对某一作品在某一时代的接受史、阐释史。

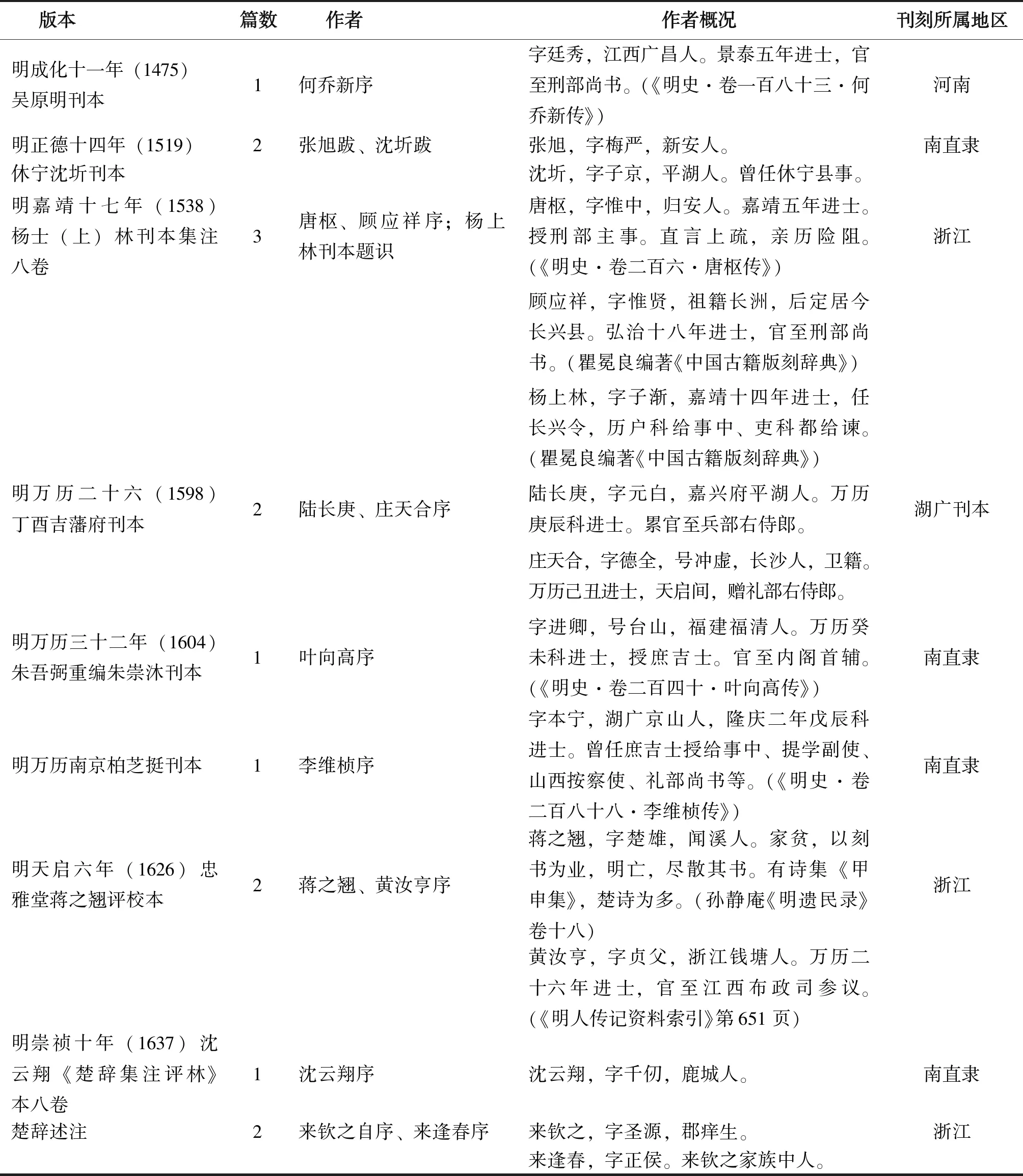

明代刻书业的发展为书籍的传播与流传提供契机。“明、清两代是中国古代书籍刊刻出版的黄金时代。从明代中后期起,无论官内府、中央官署、地方政府,还是寺庙道观、书院、私人、书坊等,都从事刻书。”[8](P59)刻书业的发展,在很大程度上也促进了书籍的流传。明代是楚辞学研究的繁荣期,陈炜舜在其《明代楚辞学研究》(香港中文大学研究院中文部2003年博士论文)中考证,终明一朝,共有七十多部楚辞学著作问世。而关于朱注《楚辞》的版本以及序跋,姜亮夫《楚辞书目五种》以及崔富章《楚辞书目五种续编》均中有所收录。本文选用的序跋均以两书的收录为依据,得刊刻版本九种,序跋15篇。见下表:

表1 明代朱注《楚辞》版本及序跋考述

从刊刻所属的区域分布来看,朱注本《楚辞》在河南、南直隶、浙江、湖广等行政区刊刻,而南直隶刊印次数较多,影响较大。这也在某种程度上说明《楚辞》的接受主体多为南方人士,在北方的传播较为有限。而从作序人的身份来看,除张旭、沈云翔、李维桢、来钦之、来逢春等人外,其余各位为朱注《楚辞》作序之人,几乎均为进士出身,并在朝中具有一定的地位与话语权。何乔新,身历六君,官至刑部尚书。唐枢曾任刑部主事,但因上疏争李福达之事,被贬为民后回到家乡讲学。顾应祥、庄天合等人也都是在朝中担任要职,叶向高更是官至内阁首辅,官、学、文身份的重合,在某种程度上使得他们虽处在不同时代,但是由于身处共同复杂的政治场域以及类似的人生价值的追求,在面对屈原和《楚辞》时有一个较为清晰的的指向性:对屈原人格的重新体认、围绕屈原“忠君”思想的讨论和由此延伸出来的对“君臣”关系的反思。明代文学思潮异常活跃,关于文学之间的讨论与论争此起彼伏。在进行文学讨论的过程中,政治、经济以及社会风尚都会潜移默化地对文学有一定的影响,由此每个人对屈原及作品关注的侧重点又有所不同。

洪武开国至成化年间,朱元璋加强思想领域的管控,并采取“既宽松,又严酷。宽松时爱护有加,严酷时轻易杀戮”[9](P19)的方式来管控士人。为统一思想,官方非常推崇孔孟,强调修身立己,并将程朱理学作为儒家正统。在科举考试当中,以八股取士,试题答案以程朱对于儒家经典的阐释为范式。永乐年间,颁布《四书五经大全》,“其后,《春秋》亦不用张洽传,《礼记》止用陈浩集说”,[10](P1694)政治的高压、文学的僵化以及经学的儒化,使得明初的文学笼罩在僵化了的程朱道学之下,大力倡导雅正之风,要求文学传圣贤之道、鸣国家之盛。此时朱注本《楚辞》大行其道,多是以朱熹的评判标准为准绳,最主要的代表人物是何乔新、张旭等人。何乔新将朱熹注骚与孔子删诗并论,诗骚并论,认为朱熹注骚是圣贤行为。而嘉靖至万历以来,由于阳明心学的发展,文人对程朱道学提出质疑,学术界刮起一阵复古革新的之风,并围绕是师古还是师心,尊唐还是尊宋展开了讨论,学术界的多元化发展,使得处在这个时期的文人开始从不同的角度来解读朱注《楚辞》,加之自嘉靖末以来,朝廷动荡,皇帝沉迷于修仙成道,倦政懒政,官场腐败,卖官鬻爵之事常有,上行下效,人们的“社会生活风尚奢靡日甚,士风随之放荡不检”,[11](P591)正如罗宗强在《明代文学思想史》中所说的,“嘉靖末至万历前期,张扬自我的思想潮流在士人中影响甚大。这样一种思想潮流与追求自适、放纵的生活情趣相结合,反应到文学思想上来,就是回归自我,要求表现出人性的本然之真。”[10](P593)而这个思想倾向,在叶向高的序文中有明显体现。“世之轻死者,子以孝,女以烈,此虽出于天经地义之不容己,乃罔极之思,伉俪之好难系绾结,若或迫之,情之至也。”[3](P58)他认为屈原之死,是人之至情无法得到抒发的体现。总而概之,明人对于朱注《楚辞》的接受始终着时代风气与文学思潮的影响,虽然总体而言,多崇拜朱熹注本,但也在一定程度上加上了自己的时代体悟。

二、明代朱注《楚辞》序跋的文献史料价值

序跋是书籍不可分割的一部分,往往承担着对书籍作者与书籍本身的叙述功能,会涉及到作家、作品以及文学史方面的信息,具有很高的文献史料价值。并且,序跋兼有说明、导读、梳理学术史的性质,从某种程度上讲,序跋里面提供的内容,也为学术史的发展提供路径。除此之外,作序跋的人往往是著者门人、后人或者仰慕者所作,所提供的信息也更加真实,或可“补正史之阙”。

(一)叙述《楚辞》刊刻过程

宋元以降,随着印刷术的发展,文集刊刻成为图书传播的重要途径。不管是文人自己在成书时所写的序跋,还是在刊刻出版时请别人所写的序跋,大多数都会直接叙述书籍的刊刻、流传,交代文字讹误、校勘结果等信息。吕思勉曾这样解说“序”,他认为:书之有序,其义有二。一曰:序者,绪也,所以助学者,使易得其端绪也。一曰:序者,次也,所以明篇次先后之义也。[12](P129)这里所说的序对整部书籍不仅具有提纲挈领的作用,而且还可以说明书籍的篇目次序。其实也点出了序文作为书籍的一部分,它所提供的编辑校勘、版本流传方面的文献价值。

何乔新为吴原明刊本《楚辞》所作的序,就叙述了此刻本的源流:

顾书坊旧本,刓缺不可读。尝欲重刊以惠学者,而未能也。及承乏汳台,公暇与佥宪吴君原明,论朱子著述,偶及此书,因道予所欲为者。吴君欣然出家藏善本,正其伪,补其缺,命工锲梓以传。[3](P57-58)

由上可知,此本是吴原明家藏善本,并经吴原明校勘补正,刊刻而成。此时何乔新任河南按察使,与吴原明是同僚关系。在崔富章《〈中央图书馆善本书目·楚辞类〉补正》中对吴原明有简介绍:吴原明(1440—1502),名伯通,号石谷,四川广安人。天顺进士。浙江学政,转云南按察史,贵州镇巡。事迹具《正德云南志》《宣统广安志》。[13]而在44年后,沈圻在重刻《楚辞》时使用的底本也正是吴原明刻本,并且在自己所写的跋文当中透露到自己少年所学《楚辞》,使用的也是吴原明这个本子:

圻幼读书之暇,家君参藩,承一山先生以前辈佥宪原明吴君所刊《楚辞》受读,长而颇解文义。披揭岁久,原本缺坏殆尽,更求之以便温习而不可得。闽中书坊所刊售者,字多讹舛,体式以谬,殊厌观览。……偶会婺源乡进士汪济民者,以吴君旧本遗圻,如获拱璧,喜不自胜。又惭瓮识井见,且民事劳心,不能校正,讬之于乡大夫张君廷署,别号梅严。[2](P70-71)

正德十四年所刻的沈圻刊本,也是以吴原明刊本为底本,并由张旭所校勘。而张旭在校勘的过程中,比较了朱注本楚辞以及晁本楚辞,并进行修正:

朱子之定本如此,夫何后之好事者,复参用晁本,乃于目录之中“离骚”之下妄加一“经”字,而以《九歌》至《渔父》皆为“离骚”,于此七题上各加“离骚”二字,《九辩》至《招隐士》皆以为“离骚”之传,于此八题上又各加“续离骚”三字。不宁惟是,复以“离骚”一至七等字,衍出二十五之数,分属屈原五卷之文。……旭谨奉严命,遂将《楚辞》二册之中后人妄加“离骚经”、“传”、数目、小注、空题等九十八字及《成相》三章八段之上八圈一切删去,其余三复校正,求其字无鲁鱼豕害之误然后已。[2](P69-70)

张旭在校勘沈圻所授吴原明底本时,认为将《九歌》至《渔父》七题题为“离骚”,将《九辩》至《招隐士》八题题为“续离骚”实为不妥,并认为这些篇目“一皆出于怨慕,可以步《离骚》之后尘,故取之,非取其为《离骚》而作也”,[2](P69)便在校勘过程中删去“经”“传”之字。《九辩》等作不为《离骚》所作,而能收入《楚辞》一书,或因其体例相似,或主题与“骚”同,张旭此说也从侧面体现出他对《楚辞》一书体例的认识。从成化年间的吴原明刊本至正德十四年的沈圻刊本,虽最初吴原明刊本在河南所刊刻,但其流传范围较广,影响士人较大。据张旭序文可知,当时沈圻“以柱下史来知休宁县事”,而休宁县在明代行政区域划分中属于徽州府。以明清而计,徽州府辖境为今地级市黄山市等区域,而徽州府又属于南直隶。沈圻在跋文中也指出,“迩者承尹徽之休阳,遍访徽郡官民所刊书籍,虽皆斗真袭奇,求此书可为三百篇之后者,则未之刊行,深以为恨。”[2](P70)可见当时沈圻在休宁时未曾有《楚辞》刊本,但沈圻曾在少年时期学习过吴原明刊本的《楚辞》,沈圻是平湖人,属于浙江的嘉兴府。由此可见,吴原明刊本的《楚辞》虽在河南刊刻,其影响范围较广。

有的序跋在说明版本流传的同时,还会提到校勘时对书籍篇目序次所做的调整,这对后人在阅读使用这本书籍的时候具有一定的导读性和说明性。黄汝亨在忠雅堂《七十二家评楚辞》刊本中也提到蒋之翘在整理和校勘过程中对朱注本《楚辞》的所做的调整:“外有谏、欢诸作,考亭之所删也,君以其原本所载,另立二卷,为附览以存之。国朝骚赋,《后语》所未级录也,君又旁搜遍问,一一编次之、标引之。下之若诗、若论、若列传、若外传、若传赞、若祭文哀文等篇,稍有可以相折衷处,亦悉录而附之。”[3](P322)在序文当中即说明此书不仅将朱熹所删的一些文章重新加入过来,还将明代作品有“骚”之遗韵者录而附之,更有助于读者了解此书体例。

(二)叙述刊刻者家世生平

蒋之翘的《七十二家评楚辞》是明代楚辞评点的重要作品,“特为原作者意亦皆悯屈子之忠而悲其不遇也”,[3](P322)体现了蒋之翘对明末社会动荡、政局不稳的思索。而黄汝亨为蒋之翘《七十二家评楚辞》作的序言,从蒋之翘的人生经历着眼,侧面展示蒋之翘将其身世之感打入《楚辞》的评点之中,序文曰:

予尝序冯氏刻王叔师骚注,其所以论骚者,亦大概详矣。今且谓蒋楚穉,世以骚名家,负畅达用世之才而不遇,是诚骚中人也。其年十五时,便从尊大人野鸿公裹粮入楚,蹑履至衡岳,浮洞庭,探云梦、九疑、三湘、七泽之胜。已而谒三闾故庙,咨蹉慨慕,诗已吊焉。迄今七年于兹,落寞如故,负谗自放,彷徨林泽间,游是三闾行径。醉后时设几,灌酒浆,奉《离骚经》于上,跪而泣曰:“嗟呼!千古来,惟先生与某同调也。”[3](P322)

蒋之翘(1596—1659),明末文学家、藏书家。字楚穉,号石林,浙江秀水(今浙江嘉兴)人。出生于书香世家,家多藏书。从黄汝亨所作的序中可以看出,蒋之翘在少年时就游历衡岳、洞庭等楚地,由楚地归来的蒋之翘参加科举,被人陷害,落下“诖误终身”的结局。蒋氏作为传统文人,他需要通过科举考试来实现自己的人生价值,对于建功立业有着强烈的渴望,但正是因为被人陷害,自己不仅不能施展抱负,反而还要背负骂名,内心激愤正如其在《攘诟赋》所言:

惟党人之贪婪兮,冯害妒而素慝。设事变以诬置予兮,遘罗网之难释。怜酷夏以鞭笞兮,血与泪之交流。愍冶缧紲而非罪兮,莫謇博之离尤。畴依前修以立行兮,既无征而不服。又申之以身毁兮,重宜蒙诟而遭怒。欲从彭咸之所居兮,恶狷介而不可。[14]

蒋氏在这里诉说了自身的处境,精神上和身体上都受到了党人的摧残,窘迫辛酸之余,更多地是对党人的控诉与自己内心的不甘,这种愤愤不平、孤立无援的处境让蒋氏与屈原同境,对屈原的人生经历和《离骚》的悲痛有着独特的感受。正如蒋氏自序所言:“予酷嗜骚,未尝一日肯释手。每值明月下,必扫地焚香坐石上,痛饮酒熟读之,如有凄风苦雨飒飒从壁间至,闻者莫不怆然,悲心生焉”,[3](P322)蒋氏悲屈原之身世与《离骚》之苦楚其实也是在悲叹自己的人生。

除此之外,也有一些序文会涉及到对刊刻者的一些介绍,这对于辨析刊者名号、地区有重要的文献史料价值。唐枢在嘉靖十七年杨上林刊本序中简单提到“龙津姓杨名上林,乙未进士,令长兴,敦本情意,以治暇及之。若曰有感而成,清世无庆元之士。嘉靖岁戊戌中秋日归安唐枢序。”[2](P71)而姜亮夫《楚辞书目五种》著录为“嘉靖十七年戊戌山阳杨士林刊本集注八卷,《双鑑楼目》缪荃孙记:叶十行,行大小均二十字,翻元本。”而杜信孚、杜同书编《全明分省分县刻书考》(第二册,线装书局2001年版,第121页):“杨上林,嘉靖十四年进士,长兴知县。并:嘉靖十七年戊戌山阳杨上林刊本《楚辞集注》八卷,翻刻元本。杨本嘉靖十七年刊于长兴。”[15]与序中一致。从序中可知,此本姜亮夫所著录刊者名称有误,当为杨上林。

三、明代朱注《楚辞》序跋的文学批评价值

序跋对于浩如烟海的文献来说具有“辨章学术、考镜源流”的重要参考价值,正如余嘉锡先生在其《目录学发微》中所说:“其所谓辨章学术、考镜源流者,亦即指此类之序言言之,其意初不在解题之有无。”[16](P8)书籍的序跋从某种程度上呈现了书籍在不同时期的接受与传播情况,不同版本的《楚辞》上不同人所写的序跋是楚辞学的重要一部分。常常伴随着对《楚辞》的批评以及楚辞研究学术史的概括而产生的序跋们,是有明一代研究楚辞的一面镜子。不同时代不同境遇的学者对屈原形象的接受、诠释以及对经典注本的评价、取舍,也从侧面反映出明代文学思潮的变化。朱注本《楚辞》的序跋不仅是屈原、楚辞学研究的重要组成部分,也渗透着明代文人对于朱熹的接受与评价,这些共同构成了明代文人的楚辞学研究轨迹,对后世楚辞学的发展具有重要的价值。

首先是明代文人对楚辞学术史的梳理,以张旭、李维桢、唐枢等人为代表。他们非常注重对《楚辞》的成书过程进行论证与梳理。如唐枢序所言:“汉刘向始辑为编,自《离骚》而下,续以宋玉、贾谊、淮南小山、东方朔……诸作,及向所著《九叹》为一十六篇。东京王逸又增以所著《九思》一篇而注释之。宋洪兴祖复为补注,我紫阳朱子又取二家所注,重加订正,谓《七谏》以下辞意不类,悉删去之,而增入贾谊《吊屈原》《服赋》二篇,别为之注,梓行久矣。”[2](P71)庄天合与李维桢都有相似论述,非常注重对《楚辞》书目次序的梳理。张旭还解释“离骚”二字的意义,“离,遭也;骚,扰动也。题以“离骚”名,悯当世也。其《九歌》至《渔父》等篇,则各因一事而发,非离骚也,观原之列传可见矣。后三卷,文一十六篇,首则《九辩》,以《招隐士》终焉。盖此等文字,一皆出于怨慕,可以步《离骚》之后尘,故取之。”[2](P69)总体而言,学者们为《楚辞集注》作序的时候,非常注重《楚辞》一书的成书、编排体例以及名家注本的不同,虽然大都推崇朱注本,但也是会参看诸本,这对于楚辞学术史具有重要意义。

其次是关于屈原人格及其“忠”之辨析。朱熹其自序中认为屈原自沉虽有失中庸但是所作都是出于“忠君爱国之诚心”,一方面赞扬维护屈原的“忠君爱国”,一方面批评屈原“有失中庸”,在某种程度上是由于他作为士大夫与理学家的双重身份所决定的。朱熹在《楚辞集注》自序中写道:“窃尝论之,原之为人,其志行。虽或过于中庸而不可以为法,然皆出于忠君爱国之诚心。原之为书,其辞旨虽或流于跌宕怪神,怨怼激发,而不可以为训。虽其不知学于北方,以求周公仲尼之道,而独驰骋于变风变雅之末流,以故醇儒壮士或羞称之。使世之放臣、屏子、怨妻、去妇抆泪讴唫于下。……而增夫三纲五典之重!此予之所以每有味于其言,而不敢以词人之赋视之也。”[3](P55)虽然屈原有“怨怼激发”之词,但是这些都是由于自己的对君主的忠诚而不得不发。而正是由于屈原的忠心耿介,其铿锵之词具有使得“放臣、屏子、怨妻、去妇抆泪讴唫于下”的威慑力与感染力,在这样的感情基调之下,屈原作品能够“增夫三纲五常之重”,不能以“词人之赋”视之的影响力便自然而然地被出儒家化地表达出来。朱熹对于屈原“忠君”的形象的建构,是其身处险恶的政治环境以及自身学术思想积淀的结果。明代朱注本《楚辞集注》序跋对于屈原“忠君爱国”形象的建构基于朱熹的基调之上,也加上了自己时代的体悟。

明代前期,受程朱道学的影响以及明初的政治高压,文人多以朱熹的评价为准绳。何乔新为吴原明刊本序所作之序,便是在程朱道学影响下的典型代表。何乔新认为:“盖三百篇之后,惟屈子之辞最为近古。屈子为人,其志洁、其行廉。其姱辞逸调,若乘鸾驾虬而浮游乎埃壒之表。自宋玉、景差以至汉、唐、宋,作者继起,皆宗其榘矱而莫能尚之,真风雅之流而词赋之祖也。”[3](P57)何乔新非常推崇屈原的人格,认为其志洁行廉。何乔新本人也是一个坚持操守的耿介之士,“与友人寡合,气节友彭韶,学问友丘睿而已”。[10](P4854)虽然何乔新高度评价屈原,并且认为朱熹定骚与孔子删诗可相提并论,但是他对于屈骚的解读与朱熹略有不同。朱熹认为骚是古诗之末流,虽然有古诗之旨,但其言辞怨怼,不利于教化,所以“醇儒壮士或羞称之”。而在何乔新则是认为屈骚是“风雅之流”“词赋之祖”,并且在其《写骚轩记》中集中表达了他对于屈骚的理解:

呜呼!为人臣而可哀者,孰有若屈平者乎?原之为人也,其志洁、其行廉、其材足以拨乱世而反之正,使其遇明王、圣主而为之宣力,则股肱之良佐已。不幸前遇怀王,后遇襄王,怀瑾握瑜而世莫之知……虽然,原之作《离骚》,岂慕不遇而死哉?时之不遇也。今天子圣明屏谗佞、进忠良,崇礼适际斯时,所遇非原比也,推洁廉之志而弼成治化,以瑰丽之词而歌咏太平,则与原殊迹而同心也。[17](P706-708)

何乔新以一种折衷的态度来看待屈原及其作品,将其“廉洁之志”与“瑰丽之词”相结合。屈原身上的“廉洁之志”是作为人臣所要具备的品质,而他的“瑰丽之词”用在政治清明的时代是用来“歌咏太平”。纵而观之,何乔新注重的更多的是屈原的人品以及文采,体悟的是屈原怀瑾握瑜的品质以及“九死犹未悔”的追求。张旭也在序中写道:“屈原,楚世家也。原之悲忧感悼之情,皆出于忠君爱国之诚心,至于不得已作《离骚》,气格高古,词调铿锵。”[2](P72)基本上延续朱熹所定的基调,大家较为推崇和关注的是屈原的人格品质。

至明晚期,经历过王阳明心学、师古的秦汉、唐宋派以及师心的共安派、竟陵派的更迭流变,从明初就掌握文坛的台阁文学虽然已经下移,但是并未消失。叶向高即是晚明内阁首辅,“叶向高之崇程、朱,反应了万历后期反思政局与世风衰败,从而回归程朱,或重视实学的一种动想。”[18](P451)叶向高的楚辞论,不仅是其文学思想的一部分,也可看作是晚明台阁文风的一种反映。叶向高在序中论及屈原之忠:

朱子曰:屈原之忠,忠而过者也。此伤原之甚而为是言耳。臣子之分无穷,其为忠亦无穷,安有所谓过者?悲夫!屈子之遇怀、襄也,身既遭谗,主复见诈,奸谀窃柄,宗国将沦。徘徊睠顾,几幸于万一,不得已而作为《骚》辞。上叩帝阍,下穷四极,远求宓妃,近问渔父,甚至巫咸占卜,蹇修为媒,湘君陟降,司命周旋,举世人所谓芒忽骇怪之谈,皆托焉以写其无聊之情,无可奈何之苦。[3](P58)

叶向高绕过“中庸”的概念来谈屈原的“忠”,以此来反驳朱熹屈原“忠而过者”的观点,这和叶向高对于屈原的认知有很大的关系。叶氏认为屈原生不逢时,遇怀、襄之世,身遭谗佞,举目无亲,施展抱负无望,才不得已而写《骚》。至于其言辞瑰丽奇特,则是其无人可诉,只好假托鬼神而寄己意。关于屈原报国无门而沉江之事,有人认为是露才扬己,但是叶向高则认为屈原沉江是他“明知山有虎,偏向虎山行”的不得已而为之:“当此际也,虽欲不死,其将能乎?……夫屈子之死,盖处于不得不得不死之地。固忘其死之为忠,又何论其忠之过与否哉?”[3](P58)叶氏认为,屈原所处绝境,君王不用,同僚不信,在这样举目无亲的状态下,屈原唯有以死明志。并且他还进一步从人伦事理的方面来肯定屈原的沉江,是屈原对君主的“忠心赤诚”之情之至的表现:“世之轻死者,子以孝,女以烈,此虽出于天经地义之不容己,乃罔极之思,伉俪之好难系绾结,若或迫之,情之至也。……余三读而辈屈子之所死者原发于至情,而臣子之分,亦未尝有过。”[3](P58-59)夫妻、父子、君臣之间的关系,是儒家思想中非常重要的人伦关系。叶氏将屈原自沉,同子殉父、妻殉夫的行为相提并论,从人的基本感情出发,来阐释屈原自沉是出于君臣关系之“至情”。叶氏在此序中,致力于考察屈原之忠,并且将屈原之忠与其文学成就与价值相连接,在比较夫妻、父子与君臣之间的关系的时候,认为屈原自沉不仅是其忠心、对君主用情之至的表现,同时也对于后世君臣之间做出了典范。庄天合也非常关注屈原的“忠”,认为正是由于“忠君”的感情驱动力,才使得其文“婉转惆怅”,其序曰:“故《离骚》者,忠义之肝脾,文章之林府也。情迫则讽喻不得不深,才多则声貌不得不广。讽喻深,故其旨多婉转惆怅。……总之,忠即为文,文即为忠。虽屈子不自知,而忠者得以为忠,文者得知以为文,则是编不可少也。”[2](P63)也是将屈原的个人品质与其文学成就相互联系,认为屈原的“忠”与屈原的“文”并不矛盾,反之,只有屈原之忠心之至,才写出“能使读者动色悽心,低回而不胜其忉怛”[3](P63)的文章出来。从何乔新至叶向高、庄天合等人,实则都属于是官方在某一时刻对待《楚辞》的态度,他们对于《楚辞》的解读也在影响着一般士人对《楚辞》的接受和解读。

最后,明代文人非常注重建构心目中的君贤臣忠的君臣模式。在序文之中,屈原的“忠”备受关注与肯定,并且被认为是可以“以昭君臣之大义,而激发夫忠臣烈士之心于千载之下云尔”[2](P72)正如庄天合在其序忠所言:“故吾以为侯王而通于《骚》,则本支之恩必笃;公卿大夫而通于《骚》,则夹辅之意必弘;台谏侍从而通于《骚》,则谕思之道必广;群有司百执事而通于《骚》,则奔走之勤必著。”[2](P63)处在不同位置的人会有不同的感触与收获。朱注本《楚辞》的序跋虽然只是明代楚辞研究中的一小部分,但是对于整个明代朱注《楚辞》序跋的梳理,对于研究明代文人对《楚辞》的接受史具有重要意义。从文人刊刻时间以及序跋的内容,可看出明代文人对于《楚辞》的解读既继承了前人的基础,特别是对朱熹理学思想的延续,但也加上了自己的时代体悟,非常重视屈原的人格抒写,特别是对于屈原“忠”的辨析,更是体现了明人将君贤臣忠作为君臣之间的重要规范。不仅如此,朱注《楚辞》在清代也是备受关注,明代朱注《楚辞》的研究,上承宋代程朱理学影响之余绪,并加之自己的时代要求,开启了清代楚辞学的大兴。