情境教学法在小学数学教学中的应用研究

白永军

(平凉市灵台县西屯中心小学 甘肃 灵台 744400)

前言

数学教学涉及众多抽象概念,对逻辑思维应用有较高要求,小学生尚未形成成熟的逻辑思维和抽象思维能力,在教学中教师应强化情境塑造,积极开展情境教学,激发学生兴趣,降低学生学习难度,帮助学生逐步构建抽象思维能力,提升数学学科素质。情境教学法是应用效果较好的新型教学方法,在此种教学中创设生动场景,引导学生在情境下理解教学内容,促进教学提质增效。

1.情境教学法概述

1.1 基本概念

情境教学法是现代先进教学方法,是指在开展教学活动时,根据课程特点和具体教学目标创设模拟情境,引导学生迅速进入设定状态。通过此种教学,可引导学生真实体会数学知识与现实生活的紧密联系,从而将数学视为实用性科学和生活技能,而非只是将数学当成一门理论学科。通过情境创设,引导学生在课堂中模拟真实生活场景,在数学学习中融合实践演练,提高学生对数学知识的实际应用能力,提高数学学科素养。在数学学习中,从理论知识学习到数学技能应用实践是一个重要而关键的过渡环节,小学生逻辑思维能力尚未完善,在此阶段转变难度较大,为此,教师应以生活中实际问题作为切入点,将数学问题设计为具体生活情境,使理论问题转变为实践问题,帮助学生适应知识和技能应用,在增强数学趣味性的体现数学的应用价值。

1.2 应用原则

情景教学法应用中,要求教师充分了解教材,明确教学目标,同时做好课前调查,对学生兴趣、心理特点等具有一定了解。在教学实践中,需要结合课文描绘情景,使用音视频、图文等作为辅助工具,创设生动场景,同时使用文学语言、音乐等对场景进行渲染,构建具有感染力的教学氛围,对课文情景等进行生动再现,引导学生进入学习情境,调动多种感官全方位理解学习内容。在此种情境中,进行高质量师生互动,形成情景交融的教学氛围。在应用情景法进行数学教学设计和教学实践时,首先应了解学生兴趣点。情境教学的应用预期是利用学生的好奇心和兴趣引导学生了解和正确认知数学,进而体现学生主体地位。因此,在设计情境时,该情境必须是学生感兴趣或者日常接触比较频繁的情境。其次是应保证情境具有生活化特点,应贴近日常生活。数学学习的核心目标是知识技能应用,强调实用性,设置情境性问题时也应设计为实用性问题。然后是应充分利用数学教材。数学教材是教研人员根据小学生成长过程中阶段性特点而设计,无论是知识性还是趣味性,都比较符合该阶段学生的普遍心理特征,题目选择也比较具有典型性,应用价值较高,教师应有效利用教材,促进高质量授课。最后,情境创设应具有开放性和启发性,帮助学生降低知识理解难度。应突破思维定式,积极创新教学模式,锻炼学生思维能力,培养创新思维[1]。

2.小学数学教学的重点难点

小学数学是培养小学生逻辑思维能力、计算能力和概念理解能力等基础能力的重要学科,在课堂学习中,学生不仅需要学习数学知识,而且应建立思维方法,构建知识框架。但在实际教学中,小学生上述能力处于起步阶段,数学是对思维能力要求较强、逻辑要求严密的学科,在学习初级阶段需要掌握大量基础概念。这些概念对于小学生而言不仅枯燥乏味,而且理解难度较高,因此较易出现厌学情绪。数学教学中,重点是引导学生突破畏难心理,从全新视角了解数学,增强数学课程的趣味性,利用学生心理特点开展更高效的教学活动。从抽象知识向具象的生活经验转化对于成年人而言较易实现,但小学生实践存在较大难度。为此,在数学教学中,需要重点解决的问题在于转变学生对数学的认知,使学生看到数学世界丰富有趣的内涵,让数学学习成为快乐活动。同时应加强数学教学活动与现实生活的联系紧密性,使学生认识到数学并不可怕,生活中处处是数学。此外,还应合理控制教学节奏,在创设情境时应促使学生注意力始终围绕核心问题,避免“跑题”,提高教学效率[2]。

3.数学教学中情境教学法应用策略

3.1 群体分析,定位学生兴趣点

小学生处于心理和智力发展初级阶段,其思维框架需要在教师引导下逐步创建。想要促进学生高效率高质量学习数学,必须了解学生特点,做到有的放矢。相关研究显示,该群体处于好奇心强烈、兴趣点比较分散的心理发展时期,该时期学生较易受新鲜事物吸引,但是难以针对某一事物保持长期注意力,表现为耐心与毅力不足。在情境教学前,应先调查学生近期关注的话题,以学生兴趣点为切入点,进行教学渗透。

为促进学生在课堂教学中保持学习兴趣,应对课堂教学节奏进行递进式设计,始终抓住学生注意力,将数学知识点渗透于学生感兴趣的话题或事物中。在教学中,应动态观察学生的注意力集中情况,根据学生学习体验灵活调整教学策略。在构建情境时,不仅应保证“切题”,即与教学内容紧密结合,而且应适度“留白”,即预留学生通过自行探索可解决的问题,培养学生探索精神,有意识地激发学生学习数学过程中的成就感,以引导学习代替强制学习。

例如,课上进行《熊大熊二种树》情境创设。熊大和熊二为改善森林环境,计划准备一些树苗,在森林中一块空地上栽种20棵栗子树和30棵榛子树。通过四处搜寻小树苗,熊大熊二找到了一些可以直接用来移植的小树苗,还有部分树苗需要从附近森林中运输到这片空地中。经过点数现有树苗,熊大发现他们现在已经找到了13棵栗子树和24棵榛子树。熊大向熊二提出了一个问题:想要完成栽树计划,他们还需要寻找多少棵栗子树和多少棵榛子树?这道题是将抽象的数据加减法运算设计为实用性问题,采用帮助熊大熊二解决的问题的方式,鼓励学生准确得出答案。解答该问题时,应先行明确所需数量和现有数量,即栗子树种植目标为20棵,现有13棵;榛子树计划栽种30棵,现有树苗24棵。因此计算过程应为:“栗子树:20-13=7(棵);榛子树:30-24=6(棵)”。通过上述计算可知,熊大熊二还需要从附近森林中寻找7棵栗子树和6棵榛子树,然后才能完成栽种计划。此种方法可促进学生在实际生活中积极应用数学知识,解决实际问题。

3.2 教学导入,激发学生好奇心

课堂教学内容导入是数学课堂重要环节,此环节设计科学性直接影响学生进入学习状态的效果。在教学导入环节中,应创设对学生具有吸引力的场景,第一时间集中学生注意力,迅速引导学生从课下休息状态转变为课上集中注意力学习的状态。教学导入情境设计应将教材作为主要素材,通过科学情境创设引导学生思考方向。

例如,在学习数学相遇问题时,可作如下设计:美羊羊邀请喜羊羊周日去羊村游乐场,约定时间是上午,但是美羊羊在家里等了很久也没有等到喜羊羊,决定去喜羊羊家寻找喜羊羊,接下来可能发生哪几种情况?动画是学生群体中比较受欢迎的话题,此种情境是学生观看动画时可能发生的场景,所以学生比较有代入感,比较容易调动学生讨论热情,积极探讨事情发展可能性。经过讨论,学生们认为,美羊羊去寻找喜羊羊主要分为两种结果,一种是找到了喜羊羊,即两只羊顺利相遇;另一种是没有找到喜羊羊,二者未能相遇。在前一种结果中,主要分为两种情况,其一是喜羊羊在家等候,等到了美羊羊;其二是喜羊羊未能等到美羊羊,主动来找美羊羊,二者在路上相遇。在后一种结果中,未相遇的原因可能是喜羊羊忘记了约定,自行出门,或者喜羊羊也来寻找美羊羊,两只羊选择了不同的道路,所以错过,未能相遇。通过此种情境导入,学生可将抽象的相遇概念具象化为易于理解的场景。初步理解概念后,后续教学可更顺利地开展,学生的学习难度也将在一定程度上降低。

3.3 问题设计,增强学习主动性

在数学教学中,科学设计问题有重要意义。现代教学改革教师在教学中推动翻转课堂、智慧课堂建设,虽然形式多元化,但是其根本目的是促进创新教学,以引导学生主动学习为目标。通过设计有价值的问题,逐步引导学生创建逻辑性强的数学思维,是小学数学的教学任务之一。利用数学问题,激发学生多层次思维,拓展视野,引导学生突破表面问题,对问题进行深层次探究。对于小学生而言,即使不仅关注“是什么”,而且应追问“为什么”,自觉、主动地寻找答案,认识事物本质。问题设计中,应根据课程知识框架构建问题情境,引导学生围绕授课重点思考问题。

在设计问题时,应结合学生兴趣创设情境。小学生具有丰富想象力,针对此种特点可以采用解谜式答题方法,将数学问题设置为谜题,将答案作为谜底。通过解谜游戏吸引学生投入解题过程。以“认识钟表”课程为例,该课程的主要学习内容是帮助学生认识钟表中指针对应数字所代表的含义,不同时间单位之间的关系,以及时间相关知识等。钟表是常用计时工具,但是对于小学生而言,现代工具中电子手表、手机等都可迅速读取时间。为引导学生积极学习读取钟表时间,可将其设置为解谜游戏,选取趣味性生活场景,创建谜题。

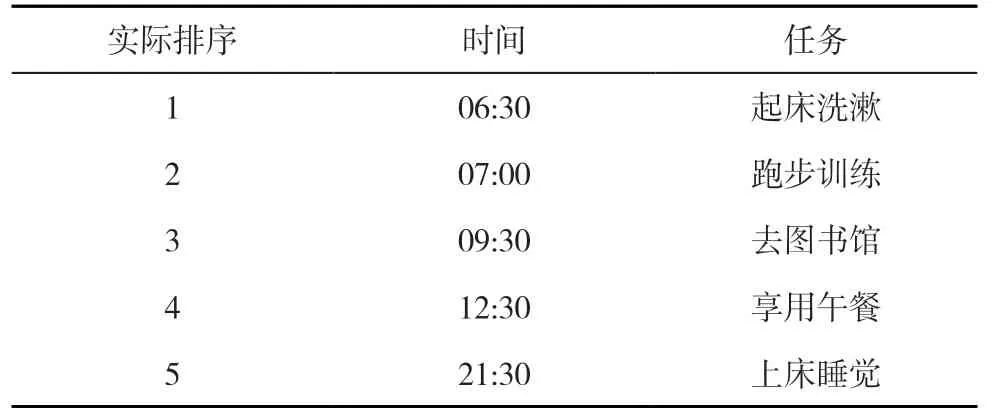

例如,喜羊羊为了养成良好的生活习惯,在村长的建议下编制了作息计划,分别制成时间卡与任务卡。灰太狼为了捕捉喜羊羊,在喜羊羊外出时偷走了喜羊羊的作息计划。回到家后灰太狼来不及高兴,就发现时间卡和任务卡被它无意间打乱了,灰太狼十分沮丧。时间卡和任务卡信息如下(见表1)。如果你是灰太狼,你能将打乱的作息计划准确复原吗?

表1 喜羊羊作息计划信息

解谜答题过程中,首先使用废旧纸板分别制作任务卡和时间卡,每张时间卡上标注一个时间信息,每张任务卡中也分别写有一个任务信息。将任务卡、时间卡分别归类后,按照时间顺序为时间卡排序。前后时间顺序应为:“06:30;07:00;09:30;12:30;21:30”。然后将任务卡进行逻辑排序,按照一天中正常的活动轨迹,最先发生的事件应为“起床洗漱”,最末发生的事件是“上床睡觉”,其他事件应发生在上述两个节点之间。在未结合时间卡的情况下,“去图书馆”、“享用午餐”、“跑步训练”三个任务无法确定时间顺序。此时应引导学生结合时间卡排序,分析合乎逻辑的时间与任务搭配方法。通过分析可知,符合“享用午餐”要求的时间卡是“12:30”;“起床洗漱”对应时间卡为“06:30”;“上床睡觉”对应时间卡为“21:30”;剩余未分配时间卡包括“07:00”和“09:30”,常规情况下,“07:00”时图书馆尚未开门,所以“去图书馆”应对应“09:30”;“跑步训练”对应未被分配的时间卡“07:00”。厘清上述时间和上述逻辑后,可得出喜羊羊的准确作息计划(见表2)。

表2 正确作息计划

这道谜题因此解开,灰太狼得到了正确的作息计划信息,可以开始部署捉羊计划。将上述信息复原后,指导学生绘制钟表,并将上述时间信息在钟表上使用不同颜色绘制出来。

3.4 生活实践,体现数学实用性

数学学科素养不仅是锻炼学生基础计算能力和逻辑思维能力,为相关理论学科打下基础,而且强调对知识的实际运用,因此在教学中应注重生活场景创建,促进学生应用所学知识积极开展生活实践。通过应用实践,学生可直观地理解数学概念,增强生活能力,同时可产生成就感,促进主动学习。例如,在加减运算中,可设计购物场景,设计“买早餐”等实际生活情境,为学生规定早餐预算后,引导学生思考,如何用有限的预算准备丰富的早餐。

数学来源于生活实际,是人类在长期生存过程中发现的事物内在逻辑关系,最终形成独立的学科。数学是多种理论学科的基础,同时与日常生活密切相关。教材知识是对知识的理论性阐述,数学学习的目的是最终应用于生活实践。因为数学理论是从现实生活中产生,也融合于日常生活中。在数学教学中,应引导学生通过具象化、真实的生活场景理解数学。通过情境教学,抽象的数学概念可转变为具体的场景,基于真实生活场景学生更易理解数学概念的具象化意义。不仅如此,通过此种方法,可构建数学学科与生活的桥梁,使学生更好地理解数学知识,激发学习主动性,使数学以更令人愉快的形象存在与学生的生活中,构建快乐数学模式,减轻学生学习时的心理负担,促使学生主动探索数学世界,积极研究数学的实际应用方法[4]。

例如,在数学教学中,教师可从生活实际出发,设计“丰盛的午餐”情境。在创建情境时,教师可根据实际教学条件利用多媒体进行音视频布景,或者使用图片资料创设周末家庭聚餐的情境。题目为:“今天是周末,刘雪的爸爸妈妈邀请叔叔一家和姑姑一家来到家里聚餐。为了招待客人,妈妈准备了内容丰富的菜单。菜单中,有爷爷奶奶喜欢的东坡肉,姑姑家表弟最爱的黄豆猪蹄汤,叔叔家堂姐最爱的大闸蟹,还有我最喜欢的糖醋排骨。超市价格标签显示,猪肉27.00元/千克,猪蹄69.00元/千克,排骨20.00元/千克,大闸蟹270元/千克。刘雪家买了猪肉5kg,猪蹄3kg,排骨5kg,大闸蟹3kg。等待结账时爸爸决定说要考一考刘雪,让刘雪计算一下上述食材总价多少钱,如果计算正确就可以买一个新背包。如果你是刘雪,你能得到这个奖励吗?”这道题是乘法和加法混合运算,计算方法应为每种食材单价与重量相乘后,将各种食材总价相加,得出最终食材总价。列式计算方法应为:27×5+69×3+20×5+270×3=135+207+100+810=1 252(元)。

购买食材是生活中常见情境,在购物过程中需要了解产品单价、重量等,从而计算应付金额。该场景与数学密切相关,小学生对此并不陌生,创设此种情境,可引导学生迅速进入模拟生活情境,激发学习兴趣。通过此种情境计算演练,也可促使学生在日常生活中自觉产生数学联想,从而随时开始数学训练,提升数学应用实践积极性[5]。

结论

综上所述,在应用情境教学法进行小学数学教学时,应以学生兴趣为切入点,从教学导入、问题设计和生活场景运用等方面着手,将数学学科知识与生活情境巧妙融合,引导学生在情境中理解知识,切实掌握知识应用方法,增强学习和应用数学的积极性,提高教学质量。