再论“象征效用”

——以贵州三都项桥水族“保福”仪式为例

罗震宇,赵婧旸,张先清

民间仪式生成于日常生活实践,常以处理现实中的歹运、疾病和苦难为主观目的,是原生态文化最集中的体现。而对“仪式如何产生效果”的解释,不仅有关理解仪式的行动与表达、形式与内核、功能与意义,而且涉及探究仪式何以跨越时空维系和传承,因此成为人类学经久不衰的主题。近年来,以跨越客观/主观、肉体/精神、物质/意识、身体/社会等二元分立边界的取径愈发受到关注,这一主题不仅从精神分析、象征的转换、象征治疗与生物学、社会重构等方面得以延续[1],而且安慰剂效应研究和认知隐喻理论的引入更是进一步拓宽其研视域阈。

然而,我国学者对仪式作用机制的解读仍较为局限,本土仪式呈现出的特点及其理论贡献亦需进一步探索。本研究以水族“保福”仪式为对象,尝试从具身隐喻视角进一步分析“象征效用”机制,探讨仪式实践如何将社会注入身体。

一、“象征效用”:从安慰剂到具身隐喻

Douglas 将早期仪式效果的研究分为“结构”(社会结构)与“非结构”两大路径[2]。“结构路径”是以涂尔干、埃文斯-普里查德和特纳等人为代表,探讨仪式如何改善社会关系从而产生治愈身体疾病和缓解社会失范的效果。他们认为,仪式效果是与社会的深层团结、人际关系紧张的缓解、情感支持氛围的维持、群体认同的加强相联系的[3]3-6。而列维-斯特劳斯则代表了“非结构路径”。他以“象征效用”为题,将库纳人萨满救助产妇的唱词视为一种心理治疗,唱词中的各种意象给予产妇巨大精神安慰,“从而诱发一种主要表现为结构性重组的机体方面的变化”,象征能够在有机过程、无意识心理现象、成熟的思维这三大结构上都表现出“诱导性质”[4]214。列维-斯特劳斯虽试图将讨论引导到象征如何影响心理,并进而产生生理效果的路径上去,但受制于“身心二分”的观念,他未能走得更远。

随着“身-心”二元对立的突破和具身化观念的引入,安慰剂效应的存在得到了科学证实。医学人类学者遂在安慰剂效应的路径上,延续了“象征效用”的研究。他们将安慰剂效应定义为,“归因于某种物质和方法治疗,而并非其内在效应作用而导致的生理心理效应”[5]。Hahn和Kleiman 进一步指出,安慰剂一方面是具体之物,另一方面也是社会行动,在特定场景中的事物及其所蕴含的意义,是引发心理和生理变化的起点[6]。Hahn 总结到,安慰剂效应(包括反安慰剂效应)就是将期望转化为生理的过程,简而言之,信念使人生病也可以使人治愈[7]333。因为意识和信念都是具身化的,身体也是意识性的(mindful)[6]。Moerman 并不认同上述“期望理论”,他提出了“象征治疗”(symbolic healing),认为所有的治疗涉及到对象征物的操纵,而象征物及其蕴含的意义也确实产生了安慰剂效应。他进而以“意义反馈”(meaning responses)替代模糊不清的“安慰剂效应”这一术语,即“在疾病治疗当中,意义所产生的心理学和生理学的效果”,区别于躯体自我恢复的“自行反馈”和药物激发的“特定反馈”[8]16。Moerman 所界定的“意义”,即“两个事物之间的相关和联系”,这种联系可以体现为多种类型。例如以部分表示整体,以塑像象征某个事物,或以词汇表达抽象的概念[8]147-148。他强调“意义反馈”在所有时代的医疗方式中均有普遍性,其效用自普遍疗法(general medical treatment)所具有的隐喻结构、意义系统和统一的治疗哲学体系。例如,按摩或涂抹唾液都包括在“拟人论”和“调和论”这两种隐喻结构当中,正是这些隐喻赋予其符号和象征。他主张身心一体的作用机制,认为当个体接收到某种信号——这种信号是在象征治疗场域中所被赋予的某种意义和隐喻结构,下丘脑对此作出回应,身体释放出生理物质,从而完成“意义反馈”[9]。Kaptchuk认为安慰剂效应还体现在病人、治疗者、医患互动、疾病的性质、治疗的用具和设施上的临床效果[10],他进一步指出Navajo 医疗、针灸和生化治疗三者具备相同的过程:对非常态的空间、时间和话语的唤起,以引导和裹挟病人作为途径,对强大力量的具身化,最后对新状况提供一套解释[11]。

作为“象征效用”研究的延续,医学人类学者尝试从科学角度合理化列维-斯特劳斯的解释,特别是试图建立一条从仪式治疗到生化医疗的连续谱,更宏观地审视了人们处理不幸和病痛的行为。正如科学通则亦可被视为“地方知识”[12]2-4,生化医疗与仪式治疗何尝不能被同等视为“地方手段”呢?由此,仪式研究的意义得以进一步升华。而这一切的基础,是承认安慰剂效应普遍存在。于是他们不断探究安慰剂效应的作用机制,不仅修补了临床医学的不足,也使“象征效用”进入可被科学观察的精度。但遗憾的是,仪式不能等同于医疗手段。他们所勾勒医学框架仅粗略地假设“意义反馈”的普遍性,未能进一步指出哪些事物或符号才能产生“象征效用”,人们在其中又如何与象征互动;另一方面,他们在“非结构路径”上越走越远,偏重于生理或心理机制分析,而忽视了象征的社会根源,忽略了仪式带来的社会效果。Kirmayer指出,认知隐喻理论或许为研究经验怎样在感官的、情感的和概念的意义层面进行转化提供一条路径,进而理解治疗仪式和其他的象征行为如何影响生理、经验、人际互动和社会地位[13]。

随着人们意识到认知的具身性[14],雷可夫(Lakoff)与詹森(Johnson)进一步完善了认知隐喻理论(Cognitive metaphor theory)。他们认为,隐喻不仅是人类对自我和外在世界进行认知和思考的工具,而且对人们理解抽象的社会观念和调整人际行为具有重要作用[15]12-13。隐喻映射(metaphorical mapping)是认知隐喻理论的核心,即人们借助直观、有形和简单的始源域(source domain)概念,以对应抽象、无形和复杂的目标域(target domain)概念,例如以温度、空间和动作等去理解和表达人际关系、道德和社会价值等。隐喻所具的结构性,使人们在具体和抽象概念之间建立稳定的逻辑联系,映射的系统性则使某个概念的相关特征整套移植到另一个概念之上。而是无论抽象概念如何复杂,我们经验也仅仅在身体所允许的范围内,身体提供了最初、最基本和最直观的概念[15]17。身体不仅是人们初始经验和始源概念的来源,而且是隐喻认知活动的基础,所以隐喻必然是具身性的。因此,具身隐喻使我们不必脱离身体而抽象谈论仪式的社会效果,也无须执着于在生理层面寻求解释。但是,发源于语言学研究的认知隐喻理论侧重于人们如何以基础的身体概念去理解抽象的词汇和观念,因此隐喻映射被认为是单向的。幸而当代心理学进一步证实了隐喻映射具有双向互动性,即人们也可从复杂和抽象的观念获得身体的、生理的体验,“例如个体的温度体验会影响对社会人际情感的认知,而社会人际情感体验则会对个体温度知觉产生影响”[16]。

由此,我们便能以身体实践及感受作为考察的中心和切口——既然抽象概念最终通过隐喻转化为具身体验,产生安慰剂效应,那么也能反其道而寻之:身体的改变(状态、行动、感受等)是如何被引发的,又被隐喻导向哪些象征与观念。如此就能爬梳“象征效用”的发生过程。换言之,象征着社会团结的意象若能经具身隐喻通道作用于身体体验,那么Douglas 所谓的“结构”与“非结构”之间便有了对话的可能。对话的意义并非在两种理论路径中寻求折中,而是使仪式能成为某种连接社会过程和生理机制的方式。于是社会不再是高于个体、形而上的存在,而成为可被触及的机体。

二、项桥水族人的“保福”仪式

水族民间仪式类型丰富,且已有研究涉猎[17-19]。但本研究所探讨的“保福”仪式却鲜有提及,重要性也未受关注。“保福”为意译,在民间称为“坐保”,得名于邀请六位“命好”的老人或水书先生,坐在法桌旁参与或从旁协助保佑对象,只是目前对此已不作严格限制。

“保福”仪式的典型意义体现在:一是水书先生(或称“鬼师”)是“保福”仪式的实施者,也是水族民间文化的集大成者,水书先生之间常有明确的师承或不固定的互授关系,使得仪式在时空上都保持了一致性。其二,“保福”是民间最常见和最主要的仪式,以至于不少当地人已将之作为民间仪式的总称。其三,“保福”仪式在结构和内容上较为完整地体现了水族民间仪式的框架。不少仪式在过程、结构和精神实质上与之相近,例如“驱鬼”“收惊”等,只是由于仪式目的不同,有些环节会被省略或赋予新的内容;甚至民间有观点认为,“过阴婆”(即女性灵媒)的仪式也偷师于水书先生,由于文化水平所限而进行了简化或改编。最后,“保福”仪式最集中地凝聚了水族人对仪式作用的理解。水族人常称仪式作用方式为“改”(音),同汉语的“解”。从外部视之,意思为“解决”或“解除”;但以主位观之,其实指向具有相同精神实质和外在表现的一类操作:核心是强化伦理道德,强调互惠和奉养义务,构建集体团结;内容是邀请权威者和相关方在宴席上修复关系、解除迫害、保佑安康;形式上则遵循一套基本的环节和框架。因此,对“保福”仪式的分析可以透视水族人大部分的民间仪式和文化现象。

本文所展现的“保福”仪式,来自笔者2016 至2017 年在贵州省三都水族自治县的田野调查。项桥自然村为潘氏水族人的聚居地。按《项桥·塘过潘氏宗支历史资料》及民间口述材料,在清康熙年间,潘氏与乡人争讼而拒绝赔偿,举家由九阡里迁至杨安里。当时杨安里“蕞尔边陲,户口稀少”[20],潘氏遂在项桥一带开基定居。后有“阿文”一支共6房又迁建塘过新寨,仅剩“阿育”“阿兰”两房共30 余户留居项桥老寨。“阿育”一支的潘C,2017 年6 月中旬自江苏常州务工返乡后,在自家后坡跌伤、又逢蛇进屋,此异兆经“过阴婆”诊断为某个“公”未被供奉而施害于他,因施害者身份不明,请祖先加强庇护是最妥善的方案,遂邀塘过新寨的水书先生潘Q代为举行仪式。一般来说,过阴婆可进行“诊断”和“解”,水书先生则专注于择日和做仪式。因水书先生受过后天训练,且凭借家传或师传的仪式文本,更受人信赖。潘Q 曾任当地小学民办教师,其父过世前也是周边闻名的水书先生,而且亦属同族,因此他是操办“保福”仪式的最佳人选。一般“保福”仪式可选择在“相生日”“三合日”“旺日”或“金堂日”进行。吉日是依水历和水书而定,按潘C的生辰八字遂选择了“三合日”。仪式所请的是“管家公”,即潘C 一支家祭的祖先,特别是潘C 的祖父世平公。水族仪式中常会邀请“三代公”“五代公”(即祖父和高祖),但潘Q 强调,如果祖先已“管不了家”——表现为已不被祭祀,也可以不在受邀之列。虽系潘C 个人事件,但因事关祖先,潘C 的父亲、4 个兄弟和近亲也从别处赶来,包括女眷和孩童共有十余人在场。为显示郑重,由其父与水书先生接洽。仪式地点位于堂屋,中间设置圆桌,上面放置象征邀请祖先的5 副杯碗、4 壶米酒、两块煮熟的头刀肉、染色糯米饭、装着辣椒和盐的蘸碟、4 叠香纸、4 碗生米。主祭品依仪式不同会有所差别,本次“保福”的祭品为4 头猪仔,活体置于圆桌前方,前方香炉里点燃5 支香。水书先生面龛背门而坐,右执白棉纸条包裹的稻穗,左携酒壶为5 盏酒杯添酒,抓起一把生米于嘴前呵气后,向空中一撒——“撒米”正是向阴间召灵的动作,也代表着仪式的开始。

三、仪式过程和结构

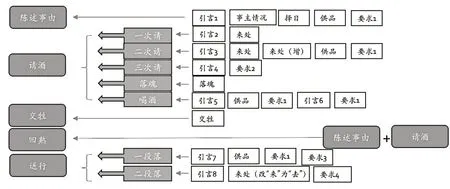

仪式往往历经数小时,进度节奏也视水书先生念咒速度和主家配合程度而定。仪式依次为陈述事由、请酒、交牲、回熟、送行这五个环节,中间有一段暂停用于休息或准备下一节的物品。每节以水书先生撒米招魂的动作为起始和结束。

陈述事由主要是说明邀请的对象、原因、目的和主家情况。水书先生坐在位上,以异于平常说话的音调或念或唱,营造出截然不同的神秘氛围。其他在场者都屏声静气,仪式空间里仅能听见水书先生的念咒声。咒语主要提及仪式的择日过程、祖先的大致生平、主家的情况、仪式的安排和供奉祖先的物品。念到特定的内容,水书先生便会提起酒壶往杯里斟酒,或是用稻穗在供品上方来回晃动,或捏下一块肉和糯米撒在桌上,表示邀请事主祖先享用。虽然不清楚祖先何时到场,但人们确信一场超现实的宴会已被组织起来。

请酒又称“供熟肉”。水书先生一边请祖先进餐,一边替主家说好话。咒语主要包括祖先前来的路线和方位、邀请的说辞、供奉的物品、遭遇不幸的情形等。在咒语完毕之后,水书先生示意主家将煮熟的头刀肉剪成肉片并端上一锅白稀饭,然后请主家成员和相关者上前围坐分食,另用酒杯为每人斟上米酒。水书先生作为主陪,不断地给祖先夹菜添酒,而受邀者则在其监督下陪同祖先一起进餐和饮酒,人们之间并无过多言语,席间气氛显得庄重而谨慎,仿佛此时事情尚未商定。

之后,水书先生重新整理桌面,单独将一个空碗置于正中,其余五个碗列为一排,酒杯和筷子环于三面,而独将纸钱置于面前。经过一段短暂的咒语过后,水书先生示意将活牲当场宰杀。众人遂齐心协力将活牲架起,尖刀从牲口颈部刺入,水书先生连忙以碗接住第一股颈血,并以稻穗蘸血。当一盆颈血放上桌,他于是再度坐定,撒米念咒。此部分为“交牲”,也叫“供血”,表示将活牲献给祖先,牺牲完成由活到死的转化。此后仪式会有一段较长的中断。众人将小猪进行紧急处理,并用余下的猪血制作血肠,煮制韭菜稀饭,以便下一步使用。

当祭品被象征性地完成生与熟的转化时——浅表火烧处理、内脏和猪血煮熟,韭菜稀饭和血块也分装入祖先的碗里,香火被重新续上,象征着祖先正式飨食供品。这一环节为“回熟”。“回熟”的咒语和步骤为前两个环节的重复。咒语完毕之后,众人又围坐陪同祖先一起进餐,步骤与“请酒”时相同,只是气氛略微缓和,礼节限制也稍显放松。水书先生不仅邀请了包括女眷在内的其他在场者共餐,也同人们一样在席间交谈,这更像是一场寻常的宴席,也带着庆祝的意味。此时,主家也准备了3碗稀饭和酒肉放在另一小桌上,3个碗象征着所供奉对象属于“鬼”的性质。“鬼”不能与祖先同桌,但须小心防范和讨好,况且它极可能就是施害者。飨食过后,饭碗被撤去,但是四周的酒杯和筷子,仍放置在原位,桌子不再添置供品,此时是给祖先送行。送行的咒语意在强调子孙的虔诚,并再次嘱咐事由和所需的帮助;主家随着水书先生的咒语,也将蘸了猪血的纸钱化给祖先,并将供品一一端出,迎着烟火绕动数圈,表示送给祖先带回。咒语声毕,水书先生将生米碗和稻穗交还主家,稻穗将被插在屋里保佑安康,生米可取数粒以红纸包裹亦作此用。祖先被送走后,“保福”仪式方告结束。

仪式中的咒语可用“环节-段落-要素”进行结构层次的划分。不同的环节以引言进行区别。例如陈述事由常以“数年头”为始,请酒环节常以“请一次还不够,再请一次”开头。据说每个水书先生在表述上略有差异,但大意相同。不同的段落组成每个环节。段落起始常以发语词为标志,每个水书先生的发语词有所不同,例如潘Q常念作“阿尼鸿保”(音)。另外有的段落在发语词后,也会加上新的引言。

而要素则是咒语的基本单位。总体而言,咒语实际上是各要素的排列组合,以及根据具体情况的完形填空,如此水书先生才得以熟记并背诵出来。例如,潘Q“保福”仪式时所用的咒语中包含的要素有:①咒语原为水话,经水书先生本人和当地专家翻译,因为篇幅缘故,故不完全抄录。下文中每处要求、引言的内容或有不同,但是基于结构要素的分类,下文仍然以“要求”“引言”为名,但是标码说明了内容的不同。

1. 事主情况:“项桥老寨,潘家C……你若要钱,我们送钱。”

2. 择日:“六个先生,坐在桌边,……择大旺日,择金堂日。”

3. 供品:“拿来猪肉,又肥又厚……酒菜糯饭,满满当当。”

4. 要求1:“不送你父,不送你母……老人长寿,平安健康。”

5. 要求2:“主家坐塘坝、就得塘坝……百二长寿,千二富贵。听到喊你,赶紧答应。”

6. 要求3:“保佑主家,兴旺发达……路过人夸,在家名扬。”

7. 要求4:“十请你来当父,九请你来当母……他做生意,你保兴旺。”

8. 来处:“白米来请,碎米来喊……干净地方,平坦地方。”

9. 落魂:“潘家C,失魂落魄……”

10. 交牲:此处为单独的一段短咒语,未录其详。

11. 引言1:“旧年过去,新年到来……月以继月,日以继日。”

12. 引言2:“日子定好,东西备齐”。

13. 引言3:“请你一次,怕你没来,请你二回,怕你没到。”

14. 引言4:“不是空念,不是白请,选定东西,用来供你。”

15. 引言5:“多说无益,口说无凭……好的水酒、好的甜酒。”

16. 引言6:“一次斟酒,二次斟酒……酒也好吃、茶也好喝。”

17. 引言7:“请同坐好,都要吃好,……烦得无奈,闷得无聊。”

18. 引言8:“请一起坐,请一起吃,……送保家公,送保家婆。”

图1 “保福”仪式咒语的组成

尽管行动和语言是连续且线性的,但仍然会遵循一定的结构展开,这是因为“保福”仪式本质上是对社会生活的模仿和抽象,即以“吃”(音“借”)这一身体实践为中心的共餐,两者呈现出共同的程序和结构。因此“保福”仪式不仅需要三番五次地敬酒、陪酒以模拟共餐过程,还需要重复强调宴请的目的,反复劝说和协商事项,并再度强调互惠关系,甚至每个章节的起承转合也要显示出对社交分寸的把控。

共餐制体现出社会网络关系建构的秩序和内在动力[21],其中的道德意识和秩序观念投射在“保福”仪式中,使“吃”这一身体实践亦再现了社会团结。社会团结源自集体意识,即“社会成员平均具有的信仰和感情的总和”[22]42,当个人意识与集体意识紧密地结合在一起,就产生了一种基于相似性、固有的团结[22]68。水族传统社会多表现为这种“机械团结”。“吃”本身是个人行为,但是当它在特定情形下需遵循同一准则、指向同一归属甚至承载同一记忆时,便成为个人和群体的纽带。水族人常以“吃”作为承载集体意识和维持社会团结的方式。例如水族《迁徙古歌》中强调了“在广东找不到吃”的历史,以饥饿体验强化着集体记忆;丧葬饮食禁忌称为“吃享(音)”,“吃享”者表明同属一个祖先派下;在水族新年的“吃端”习俗中,聚餐的范围体现了群体边界,聚餐轮次隐含了各支系的地位和内部秩序。在“保福”仪式中亦是如此。仪式目的虽指向个人不幸,但其他家庭成员奔赴“宴席”,说明这是家族事件;仪式邀请的“保家公”为主家的祖先,在“请酒”环节中女眷都不能参与,说明只有“自家人”才有资格进入仪式的核心。这些都强化了集体归属。而社会团结作为整体上的道德现象[22]27,也体现在人们遵循着“吃”的内在规则。例如在咒语中“拿给公吃”表现的供奉义务,“吃不是白吃”体现的互助关系,对供奉物品的强调对应解决事情的诚意。这表明只有通过“吃”才能进入仪式,“吃”是群体的共同行动,“吃”的规则也是现实生活的规范。包括“吃”在内的身体实践是将现实世界复制到仪式时空的中介。同时我们也将看到,身体实践在催化着隐喻,并将仪式空间中的“抽象社会”转化为具身体验。

四、身体实践和隐喻

如果说仪式由于复制现实生活而具有社会团结和道德秩序的内涵,而这样的意义又是如何被人们所经历和感受呢?以往的仪式研究,仪式专家常处于被观察的中心和焦点。相对而言,“受益者”却未能在现场捕获太多的目光。这是因为仪式专家的活动是主导性的、系统的和外在的;而“受益者”的体验往往是零散的、被动的和内在的,甚至会感受不到他们的在场。但若要探讨象征和意义的人际传递及其产生的效用,“受益者”则须返回讨论的中心。

在“保福”仪式中,主家有时也需要离开现场准备其他事务,但又不时会被仪式专家召回到仪式空间,一起完成必要步骤。尽管参与仪式的程度不同,但其他参与者也感受到了象征意义的生成和传递。主家及相关参与者在仪式中的身体实践包括。一是“摆设”供品和道具。供品具有特定的规格和要求。例如猪肉只能是一定重量的刀头肉,得不加调料整块煮熟;活牲须为公猪仔,有时毛色也有要求;事先准备好稀饭和韭菜,韭菜在水族重大节日和祭祖仪式的场合都会使用。而道具也包括了餐具、香纸、法桌等。餐具也有设三套、五套和六套之分,三套祭鬼、五套祭祖、六套祭神,因此在准备仪式时数量不可有误。这些涉及购买、处理、摆设等程序,都由主家提前准备,并在仪式之前按要求摆设完毕。二是“听”仪式专家念咒及其指令。仪式专家以水话或念或唱,除了特殊或古老的语句,其他在场者能够基本听懂并理解其中的含义,年长者的领会更为深刻。特别是主家会全程听完仪式,一是保证主家的信息不被念错,二是要随时听候仪式专家的差遣。三是“围坐”在仪式空间里。“坐”是“保福”仪式最主要和最直观实践。过去选择6 位老人全程围坐,如今虽有变通,不再要求全程在场,但也需要守候在仪式专家周围。在特定环节,陪坐者要从周边移座到法桌,完成陪同祖先、分享“熟肉”等步骤。四是陪同祖先“进餐”。在请酒和回熟环节,陪同祖先进餐是主家的义务。目的不在于果腹,而且也有强制性要求。无论平日饮食习惯,桌上的酒食都须入口,包括头刀肉、内脏、猪血、稀饭和米酒。虽然都是熟食,但滋味不佳,人们也并不讲究。礼节上要求先筷头蘸酒点在桌子象征向祖先敬酒,且须添酒3轮,直到仪式专家宣布告一段落方能离桌。

主家在其中的实践虽属平常,且与他们日常生活方式相比也无太大差异,但仅是这些举动,也呈现出诸多的象征意义,使众多隐喻裹挟在其身体经验中。以雷可夫和詹森归纳的隐喻类型,可总结如下。

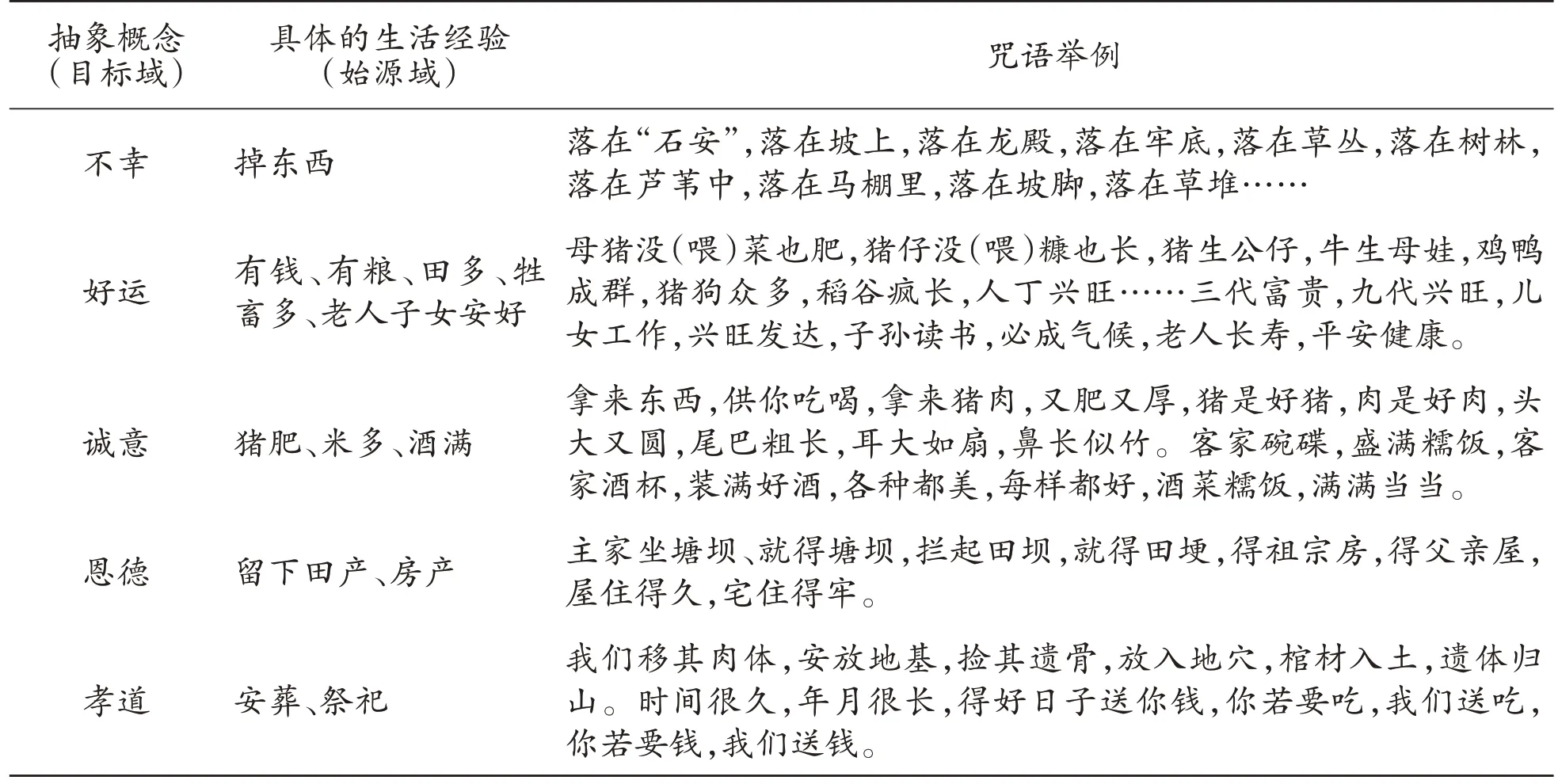

其一,身体体验中的空间方位隐喻。例如“远—近”,主家数次从四周围坐在桌前,听到祖先的到来和离去,仪式空间中过世的祖先与在世亲属的对比感受;“里—外”,源自仪式空间内外对行为的不同要求,家族男性与女眷、外人在仪式中的不同待遇,咒语中区分的“水家”和“客家”;“断—续”,例如每个环节之间的中断,仪式专家持续的咒语声,陪同祖先进餐的阶段性;“前—后”,例如咒语内容对前后状况对比的描述,供品由生变熟,牺牲由活变死。其二,本体隐喻(ontological metaphor)。一是容器隐喻,即感知到具有里、外等边界特质的概念。包括进入“地域”的体验,例如咒语中解释疾病的原因是“落了魂”,仪式中的强制性饮食(吃进身体),祖先从别处进入仪式空间;进入到“事件”的隐喻,例如祖先对不幸事件的介入,家人都参与到仪式之中;进入“视野”的隐喻,例如供品在不同阶段摆上和撤下法桌。二是实体隐喻,即将抽象的事件看作一个现实的物体,而仪式本身就是将祖先的介入和庇护、伦理关系的强化、互惠义务的确认实体化为一桌供品、礼物和宴席,并被人们触摸和品尝。其三,结构隐喻(structural metaphor)。结构隐喻指某种概念的各方面词语可用于谈论另一概念,以具体事物特征赋予抽象事物的方式。在“保福”仪式中,人们所体验的结构隐喻主要发生在“听”这一举动中,来自听觉获取的那些表达具体的、日常生活事件的咒语内容。

表1 咒语中的结构隐喻

社会团结、道德秩序的概念主要是通过“远—近”“里—外”的感受和隐喻来传递。“近”是通过促使主家成员坐到一起来实现的,这不仅是一种身体距离的靠近,也是社会距离意义上的接近,再次提醒着大家都有共同的祖先、都应感同身受,并要采取共同的行动。其次,“近”的感受来自一个人的“痛”和苦难会事关到过世和在世的亲人,一方面此人感受到家人的关心,另一方面也肯定了他作为家族历史和现实关系中的重要“节点”,从纵向上呈现了血脉的继承,横向上呈现了血脉的联系。再次,“远—近”用以象征家族地位的亲疏远近,邀请的数代祖先中,作为“管家”的近祖最为重要,而不再“管家”的远祖虽可邀请,但重要职责还是在联系其他房支;这标志个体或家庭在家族内位置,也在暗示宗支关系和家族内部的“秩序”。第四,“里-外”则主要象征着边界,其意义在于明确他者以确定“我”的范围,例如把女眷排除在仪式核心之外、咒语中“水家和客家”对比、“苗人”和“汉家”的区分就是具体表现,于是仪式被划定为家族内部的事务。因此,仪式以多种象征性操作以及互动,凝聚起家族的集体意识,指向家族内部的团结和秩序问题。请客、吃饭、喝酒是身体实践,“远-近”“里-外”是体验中的具身隐喻,团结、秩序和边界是抽象主题。

“转运”“治愈”这层意义则通过“断-续”“前-后”和容器隐喻以表达。“断—续”感来自环节之间清晰的区隔,每个环节具有不同的主题,表明了仪式要遵循既定的程序和步骤,说明了过程的周折和复杂,也体现了事情的渐进发展。“前-后”产生于在仪式中牺牲“由活到死”“从生到熟”的变化,宰杀活牲献祭后席间规矩、气氛和供品的差异,以及咒语中前后状况转变的表述,这暗示着状态经过干预后的转变过程。而容器隐喻则将身体视作成为容器,落魂(魂魄掉出身体)、飨食(酒肉进入身体)、请客(祖先进入空间)、撤供品(搬出空间)等一系列操作象征着身体和外界进行着“能量传递”。能量转化、状态转变、渐进发展——这就是仪式发挥作用过程,也同时在实践中被人们亲身体验和捕捉到了。

同时,人们所听到的咒语内容则为仪式过程补充了直观而生动的细节,使他们加深了对“正在做什么”的理解。咒语的核心渗透了权利义务关系的互惠伦理:子孙世蒙祖恩也常尽孝道,现罹不幸,请祖先保佑安康。特别是水族人的历史叙事框架也在咒语当中得到体现,家族故事也从中再现。当水书先生吟诵请祖先的路线时——“去小门前,去大门前;去寨子里,去寨子路中……去大树桩,去杉树下,青钢底下;去好地方,干净地方,平坦地方”,这实际上是在暗示从祖居地到此处的路线。水族人认为,祖先是从水族人在广西南部的祖居地“岜虽”请来,最后也要送回“岜虽”去。这暗示了水族人“逃难”到贵州的历史叙事,再度唤起参与者的苦难记忆。而“主家坐塘坝、就得塘坝,拦起田坝,就得田埂,得祖宗房,得父亲屋,屋住得久,宅住得牢”等叙述,不仅强调祖先的恩德,也是表达了资源占有的正当性,激发了逃离九阡、筚路蓝缕、与周边大姓争夺生存空间的历史记忆,凝聚了团结意识。由此,这场仪式不仅复制生活情景和传递道德含义,还以再现记忆的方式为身体体验营造了意义空间。

五、余论

综上,“象征效用”的发生机制可由此总结:驱动身体实践以唤起生理感受,提供具身隐喻的对象和内容,赋予身体感知以文化表达的脉络。首先,仪式背后的社会力量规定了谁的身体获准进入仪式空间,决定了谁具有调动身体的权力,规范着仪式中的举动和由此产生的感受,这显现出亲属关系、社会习俗、文化地位等操纵和规训身体的能力;其次,身体感受所投射的对应物、隐喻映射的内容被仪式所限定,仪式所模拟或指向的社会生活,附着了社会关系的准则、人际交往的原则和社会地位的分布,使得人们得以从社会生活方面中寻求对身体体验的解释。最后仪式不仅是隐喻的来源,而且也营造出重要的文化和意义背景,一方面将个体引导和裹挟入意义空间和道德语境中,产生明显的心理变化;另一方面为生理感受提供了一套“语法”,这套“语法”与集体表象、族群记忆、历史事件相勾连,从而使个人融入群体,因此社会力量得以注入其中。

事实上,对“保福仪式”的分析也展现出另一条理解“象征效应”的路径,即身体及其感受是仪式实践的中心,具身隐喻是呈现社会结构和表达文化意义的管道,社会团结和伦理道德是生理体验指向的客体。仪式效果的产生,或者说“保福”仪式的生命力,不仅在于仪式专家以何种形式“操纵”身体,更重要的是“受益者”在互动中如何以身体对接“仪式展演”。仪式本质上是对集体生活的模仿,人们只有通过身体实践才能记忆、实践和理解;仪式效果的基础在于身体实践和体验,人们因“行动的身体”获得连接社会的可能和感受团结的机会;具身隐喻在身体实践中才能运作,动作和感受被赋予特定的意义,使生理态的身体和象征态的社会终于融为一体。进一步说,身体(而不是个体)不仅可作为解读仪式的切入点,甚至也是分析社会和文化的基础。在破除身心二元对立之后,身体从“缺席的在场”回归到讨论中心,人们也不再限于关注如何通过规训将社会“写入”身体,而是把身体视为驱动社会行动的主体[23]61-63,甚至将文化作为“身体感的体系”[24]12。如同水族人在“保福”仪式中那样,社会因体验而现身,传统文化因实践得以再现。在观察诸多社会现象和文化事象时,通过关注身体是如何被调动、体验如何被触发以及身体对此的反应,个体与社会之间隐而不显的张力便得以动态展现,象征也焕发出活态的力量。