“灵权”让渡:“玉拉枯”仪式中的莫斯命题

李建明,蔡利单

一、问题的提出

叫魂是哈尼族白宏人日常生活中常见的信仰仪式。白宏人认为人与自然万物都是由“物”的本体与灵魂两种方式合而为一存在的。一般来说,叫魂仪式多是因个体的灵魂受到外部邪祟的侵扰离开身体致病而举行,因此有关叫魂的研究往往与仪式治疗有关。然而笔者在云南红河与墨江交界的“黑树林地区”的田野调查则呈现叫魂仪式的另一个向度:在有灵魂观念的哈尼族白宏人社会中,当人的社会身份发生转移(如婚姻中的女性交换)时,叫魂仪式呈现了“对人权、对物权”的转移与交割。通过叫魂仪式可以探究白宏人社会权利中存在的灵魂权利让渡问题。2019 年4 月—6 月笔者在云南红河县与墨江县交界的“黑树林地区”进行田野调查。“黑树林”横跨了红河县的三村乡、墨江县的龙坝乡大部分区域,是哈尼族白宏人主要聚居的地方。田野中笔者有机会参加了白宏人的婚礼仪式,其间红河县三村乡螺蛳寨的段氏家族举行了“玉拉枯”即给新娘叫魂的仪式。在白宏人的观念里,出嫁的新娘不仅身体要在婚后前往夫家居住生活,其灵魄也要在出嫁后前往夫家所在家户与社区安置。由于新娘从小居住在父母家生活与劳作,其灵魂会与家中的房屋、动物、土地、生产工具的灵魂之间产生深深的依恋,如果不将新娘的灵魂送走便会干扰其兄弟对上述物品的支配权。另一方面,新娘的灵魂如果不纳入夫家的家户与村寨,那么便得不到寨神与家族祖先的庇护,因而难以长期维系夫妻关系。白宏人婚礼中的叫魂仪式不仅涉及拉德克里夫- 布朗(Alfred Radcliffe - Brown)提出的父系母系继承中的权利问题,更是将马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)提出的“礼物之灵”问题从“物”的层面回归到了有关人的概念与礼物关系的讨论中,值得深入探究。

在实行外婚制的社会中,两个婚姻法团因婚姻缔结随即产生“对人权”与“对物权”的交割与继承问题,这也引发了父系或母系继嗣群继承的权利问题。①反之亦然。拉德克里夫-布朗对上述问题进行了深入的讨论,他认为婚姻在某种意义上是夫妻双方所在父系或母系世系群成员权利的转移(即继承)过程。按照布朗的界定,权利可以分为三类:1. 对于人的权利,即让人承担义务的权利,也就是罗马法中的对人权(jus in personam);2. 对物权(jus in rem);3. 针对整个世界,就物而不就人而言的权利,即让其他人对于此物承诺义务的权利[1]32。布朗特别强调了人与人的权利关系中也存在着和物权相似地对人的对物权。

我们可以看看来自像澳大利亚这样的简单社会的一些例证。男人对其妻子有一定的权利。其中有些权利是对人权利(rights in personam),据此他可以要求履行一定的义务。另一些权利为对物权利(rights in rem)。如果有人杀死了别人的妻子,那么,他就对她的丈夫犯了伤害罪。假如有人未征得丈夫同意便与其妻子私通,那么他对后者也犯了伤害罪。在某些部落中,男人可以向别人出租妻子,这其实是丈夫在同时行使他的对人权和对物权[1]33。

通过对外婚制的讨论,布朗认为婚姻关系是某一父系(母系)继嗣群或个体获得(交割)“对人权”与“对物权”的过程。布朗在社会学的层面注意到了婚姻交换中个人社会身份转换带来的权利变更以及“对人对物权”的所属关系问题,然而布朗没有进一步去讨论在万物有灵的社会,人的权利转移其背后的“灵权”是如何转换的。有关物品“灵力”(hau)[2]的流动,在莫斯那里得到了充分的讨论,莫斯认为“礼物”之所以具有“回礼”的强制性义务是因为物品所附带的“灵力”如果不及时回到主人身边,现有的“货主”便会受到伤害。因此,以“礼物之灵”代入哈尼白宏人婚姻交换,将人作为万物的一分子从而在“物”的层面上理解婚姻交换中人的“物权”让渡与“灵权”让渡,可以更加深入地理解婚姻交换中的权利交割与“礼物之灵”最终需回到“妻子给出者”方的深层意义。

二、红河南岸的哈尼白宏人

哈尼白宏人也称布孔人,是哈尼族的一个支系,主要生活在云南哀牢山区红河南岸的墨江、红河、元江三县交界的地区。白宏人语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,采用父系继嗣父子连名制。白宏人主要居住在海拔800 至2 500 米之间的半山区,种植水稻、玉米等农作物。由于山地灌溉的条件限制,传统时代白宏人逐渐形成了以竜林(水源地)、村寨、梯田以及灌溉系统为一体的“四素同构”生态系统。村寨形成一百至两百户之间,以竜林信仰为基础、以村寨利益为核心的寨老治理型政治。白宏人认为万物皆有生命灵力,因此形成了以万物有灵为基础的社会伦理与道德范畴。“摩披”(也称“贝玛”)①摩披,哈尼族社会中的神职人员,负责社区的祭祀以及家户日常生活中的各类家庭仪式。是白宏人社会中与万物沟通的中介,也是维系人们日常生活中各种信仰危机、社会失序的重要仪式主持者。

哈尼族历史上的婚姻形态因支系差异各有不同。民国《墨江县县志资料》载:“黑窝泥又名布都,……男家虽置新房亦不合欢,次日女眷即携新妇归宁,至半载或一载后始成媳焉。”根据描述可知,此婚俗为“不落夫家”习俗。该文献还描述了哈尼碧约支系的姑舅表婚“白窝泥一名必约,……其婚礼,女必尽舅家择配,若舅家无子另字,亦须于聘金中出阿舅钱三元。”②胡钟霖,周雨苍:《墨江县志资料》,云南省图书馆藏本。此外,根据宋恩常在1978年的民族调查,实行姑舅表婚的支系还有卡多支系。卡多支系还实行“转房制”即兄长去世,其妻子由弟弟继承婚姻关系[3]100-101。宋恩常在1960 年代云南金平县三、四两区格邹支哈尼族习俗的调查中发现里加扎格邹人实行严格的族外婚,婚姻形态上同时存在“从妻居”和“从夫居”两种形态[3]62-63。通过梳理文献可发现哈尼族因支系不同,其婚俗差异较大,根据调查黑树林地区的哈尼族白宏人实行父系祭嗣支系内婚、血缘外婚的一夫一妻制。

三、白宏人的社会继承与婚姻缔结

(一)社会继承

哈尼白宏人实行父系继嗣、父子连名制,族外通婚。按照规定男性不能与本姓家族的女性结婚,同姓开亲必须要间隔七代并不再共享家族祭祀中的猪脖子肉。③访谈资料:编号:HSL066,访谈人:段好福(哈尼白宏人),访谈地点,云南省红河县三村乡白宏宾馆,访谈时间:2019年7月12日。在白宏人的观念里,同一家族的人一定要在本家族的葬礼祖先祭祀仪式中分食祭祀给祖先的猪脖子肉。按照规定,凡是共享祖先祭祀中猪脖子肉的家族成员,无论间隔多少代都不能开亲。如超出七代,想开亲的则不能分享祖先祭祀中的猪脖子肉分食仪式,这也意味着该家庭及其后代已失去家族身份不再是本家族成员。在传统时代,白宏人结婚较早,女孩到十六岁就会有人提亲。男女交往中,往往是男性主动向女孩表达爱意。表达方式为男方将心仪女孩头上佩戴的帽子抢去,女孩若不喜欢则需赠男方一定的礼物取回其帽子,女方如果对男孩也心动的话双方便可以确定恋爱关系,男方便可上女方家提亲。

(二)婚姻缔结

笔者于2019 年6 月在“黑树林地区”红河县三村乡三村村螺蛳寨参加了段氏家族的出嫁仪式。该家族的段伟玲④应当事人要求,姓氏为真,名为化名。嫁到临县墨江龙坝乡白宏张氏家族。两个家族都为白宏人,其嫁娶距离约为15公里。按照白宏人的问亲传统,男女两方在约定的时间都要准备一些糯米饭团,饭团用芭蕉叶包起来。男女两方包扎糯米饭的绑法不同,其象征意义也不同。女方家包的扣子哈尼语称为“通剖”(汉译为“活扣”),男方家包扎的扣子“通私”(汉译为“死扣”)。其寓意在于,对女方家而言男方到女方家提亲是一个结局开放性的选择。女方家可同意缔结婚约也有拒绝男方家的权利,因此糯米饭用活扣系扎表示女方家在提亲中的主动性。对于男方而言,则希望能够顺利缔结婚约关系,因此包扎糯米饭是用“死扣”,希望能把女方“栓死”在男方家里,也让说亲有个确切的结果。①根据访谈资料整理:编号:HSL069,访谈人:段好福(哈尼白宏人),访谈地点,云南省红河县三村乡白宏宾馆,访谈时间:2019年7月12日。

如果提亲获得女方姑娘以及父母的同意,则女方父母要与男方选定好日期回访。回访时,女方父母也要邀请两个老人同往。回访的时间是由双方父母商量,根据女方父母的出生年月和姑娘的出生年月由摩披推算日期。女方父亲手里拿着芭蕉叶包着的糯米饭、茶和酒。女方家的糯米饭芭蕉叶绑法为“通剖”扣。在女方家回访的过程中,双方要商定好提亲费和“奶水钱”。“奶水钱”是为了感谢女方家抚养女孩子的辛苦钱,这一笔费用根据婚礼当日男女双方参加娶亲仪式的人数来定。女方父母回访,双方约定好男方家定亲事宜,根据男女青年的生辰测算一个适合定亲的日子,男方便要正式来女方家提亲并商议好结婚的日期。在传统时代,提亲时男方家需要带茶叶和一些钱财。女方家要杀一只小鸡(不分公母)给男方家的伙伴包一个鸡腿,给伴郎的则是从中间分开一半的鸡;女方要给准新郎单独杀一只鸡,整只鸡包给新郎。女方还要准备糯米饭,并在中间包着粑粑。粑粑必须是成对使用,此外还要准备魔芋。调研中访谈人段好福告诉笔者:“旧社会男方到女方家提亲需要带些茶叶和钱相当于提亲了,那时候很少的三四十元,三五十就打发掉了,还要拿秤称一下那个纸币的重量,纵然是一块钱也要拿来称一称。”②根据访谈资料整理:编号:HSL073,访谈人:段好福(哈尼白宏人),访谈地点,云南省红河县三村乡螺蛳寨,访谈时间:2019年7月13日。定亲的内容包括了彩礼的价格、带多少只鸡以及娶亲、送亲的人数。

(三)婚礼中的“拉亚帕”丰产仪式

“拉亚帕”白宏语即为拜堂成亲的仪式,其仪式的核心指向是两性模拟交媾,其仪式目的一为促进男女双方家庭的社会丰产;二为教会男女双方行夫妻房事。该仪式的主持者是新娘与新郎两方年岁较高的姑姑,本地人称之为嬢嬢。以笔者在螺蛳寨的田野观察,两位嬢嬢要在新娘家客厅桌子对坐,以桌子为分界线代表两个婚姻集团。桌子上放着魔芋、豆芽、芭蕉叶、鸡蛋、鸭蛋、茶叶和酒等物品。在仪式中,芭蕉叶代表男女两性的身体,魔芋代表女性的生殖力、豆芽则是男性生殖力的象征物品。鸭蛋和鸡蛋代表女性的怀孕能力,茶叶和酒是白宏人高规格礼仪的象征。仪式进行中,女方嬢嬢先把代表新娘身体的芭蕉叶正面铺在桌子上,新郎家的嬢嬢则把另一块芭蕉叶反过来压在女方家铺好的芭蕉叶上,代表男女交合。此后,鸭蛋和鸡蛋要放置在芭蕉叶上,两位对坐的嬢嬢开始轮回交换魔芋和豆芽。豆芽和魔芋往返交换数次即代表两性交合成功,新郎新娘正式跨入夫妻关系中。而在白宏人看来,此交合仪式也会增加两家的物质与社会双重丰产。

“亚帕拉”仪式的末尾,女方亲属要为新娘戴上代表已婚的饰品——“披羞”。披羞是一块方形靛蓝织染的布,下面挂坠着数根布条。披羞要系在已婚女性的后腰,代表其社会身份。当前在黑树林地区“披羞”作为已婚妇女的标识,多数是年纪在四十以上的妇女中穿戴,年轻一代的白宏妇女仅在婚礼仪式中象征性地穿戴一下,日常生活中较少穿戴。“亚帕拉”仪式后,便是白宏人婚礼仪式中重要的给新娘叫魂的“玉拉枯”仪式。

四、“玉拉枯”:婚礼中的叫魂仪式

(一)灵魂的羁绊:白宏女性的原生家庭生活

在白宏人的观念里,人和自然万物都是由其物质本体和灵魂两部分构成。因此,有序的人与自然、人与人的关系是协调好其背后的灵力关系。白宏人采用父系继嗣制度,女性要在适婚年龄外嫁,其家中的兄弟则要在适婚年龄娶进家族之外的女性作为妻子。在传统社会中,女孩子在出嫁前基本都是在家操持各种家务与劳作,因此在白宏人看来,居家劳动的女孩在“物”的层面上与家户中的各种牲畜、劳作工具以及田地、纺织品之间形成了很强的情感联结。在这种情感纽带的背后则是女孩的灵魂与各种“物”的灵力之间形成了依恋关系。

我们白宏人的姑娘在出嫁前几乎都是在家劳动的,这些种的田啊,纺织的布啊,养的牲口啊,姑娘家都是会参加而且必须要学会这些东西的。我们白宏插秧的时候,姑娘们下田插秧都要像哄小孩子一样给秧苗唱歌,基本都是把秧苗当孩子一样养的。姑娘养的鸭子,赶街的时候拿去卖都会哭,卖走的时候还会把鸭子的羽毛拔一根留下一根。一方面是我们白宏人觉得不留一根羽毛,就把鸭子的魂也卖出去了以后养鸭子不好活,另一方面鸭子和姑娘之间感情太深了得把鸭子的灵魂留在姑娘身边才安心。纺织机也是一样的,姑娘用过的纺织机后面嫂子再用还要告诉纺织机你的主人已经嫁去别家了你要接受新的主人,不然纺织就不顺利。姑娘的魂跟娘家的东西关系紧密得很。①访谈材料:编号:HSL135,访谈人:白牙高,访谈地点:云南省红河县三村村螺蛳寨,访谈时间:2019年6月12日。

通过访谈材料可看出,白宏人社会中未婚女性在出嫁之前与家中的各种“物”在灵力关系上形成了紧密的联结。在白宏人的观念里这种联结会促进家中的丰产力,如姑娘对秧苗如孩子般的呵护,对家禽的不舍与灵力的维系可以继续庇佑家禽的养殖率,而织布机的灵力与姑娘之间的合作会织出精美的布匹。然而在姑娘出嫁时,就需要割断这种灵力之间的牵绊。在白宏人看来,出嫁姑娘的社会身份已经属于新郎所在的家户、家族与村寨,如若不割断这种灵魂羁绊则会影响本家的丰产,并会阻挠姑娘与新郎家“物”之间灵力的重新合作。“玉拉枯”仪式便是在婚礼中将这种灵魂关系斩断并赋予其新的归宿的过程。

(二)“玉拉枯”仪式

“拉亚帕”仪式象征着夫妻之间的结合与丰产,而“玉拉枯”仪式则是一种社会身份与灵魂位格的交接与再定位过程。该仪式主要是由女方家以其兄弟的名义邀请摩披进行。结合田野调查与摩披口述经文,本节将重点介绍“玉拉枯”仪式中为待嫁姑娘送魂的仪式过程。哈尼白宏人因父系继承,因此家户中的女性成员在其婚配后便失去原生家庭财富的支配权力。随之,新娘嫁入夫家逐步获得合法的家户成员资格与相应的物权。然而,白宏人认为社会层面的婚姻交换并不能完全界定新娘的权利边界。白宏人认为即使新娘出嫁,但如果其灵魂继续留在家里则其灵魂会继续与家中的“物”结成紧密的关系,这些物因眷恋女孩的灵魂而部分地拒绝其兄弟的权利。为了顺利让新娘的灵力跟随新娘前往夫家,娘家人要以新娘兄弟的名义邀请摩披进行叫魂仪式。根据田野调查并结合经文文本,叫魂的仪式要素包括:时间是在清晨日出之前仪式开始进行,仪式地点是新娘家屋中供奉祖灵的屋内。仪式需要准备新近酿造的米酒、祖先制作的大刺桐升①用刺桐树为木料,制作的斗升,一般用于贮存稻谷。、自家田里产出的干净饱满的大米、自家的糯米。酒、糯米和大米是梯田种植文化中最重要的物品,而祖先留下的升则寓意着丰产。仪式参与者包括了仪式主持者摩披、新娘、新娘家的父母与兄弟、新郎及接亲的其他成员。在段伟玲的婚礼中,按照仪式仪轨新娘需要正坐在家屋供奉祖灵的旁边。以新娘为中间点左手为新娘家的父母、兄弟,右手则是新郎及娶亲的家属成员。摩披将仪式所需的物品盛放在用竹子编织的簸箕上。摩披将用花椒叶泡出的圣水抛洒在新娘身上,并开始进行“玉拉枯”叫魂仪式。净化仪式中,摩披特别强调井水必须是自家祖先打的那口井,其他的水都不能替代祖先的井水。

在黑土地上栽花椒树,在红土地上撒花椒种,要把椒叶泡进水里,用椒叶泡出的水最圣洁。西边猪滚塘里的浑水不能取,东边猪喝过的泉水不能取,松林中流淌的泉水不能取,要取从石缝流出的甘纯泉水,要取从石崖流下的纯净清水。祖先莫于留下的井泉源源不断,要取早晨清甜的井水,要取好孩玩耍时爱用的井水[4]377。

净化仪式结束后摩披要以村寨为中心向村寨及其周边的各种动物呼喊,告知与其相处的姑娘今天要出嫁了。这些动物包括了:

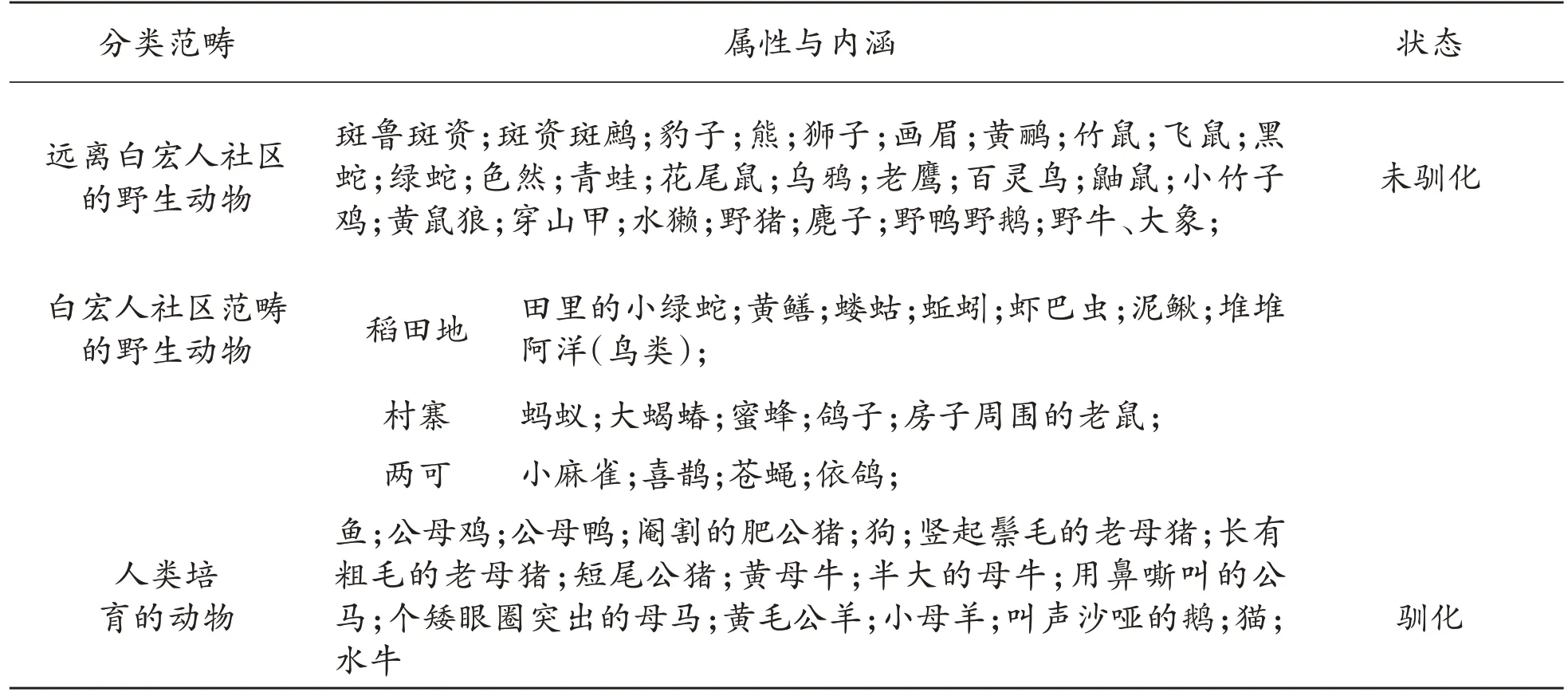

表1 哈尼白宏人的主要动物分类范畴②本表的绘制基于访谈材料,并参照了《哈尼族口传文化译注全集》中“窝哲查·为出嫁姑娘招魂”中经文部分。

摩披依照经文口诀告知上述动物,在这个寨子附近的动物们,和待嫁姑娘朝夕相处的动物们,不管你是驯化的还是未驯化的,只要和这个姑娘相伴过的,今天就要与你们分别了,请你们不要再追逐这个姑娘的灵魂,阻挡她离开的脚步。白宏人认为出嫁姑娘的灵魂是与寨子及其周围的各种动物结下了深厚的情谊,因此,如果不告知这些动物那么很有可能其灵魂便会被阻挡。根据祭词程序,摩披要告知家族祖先因为远古的规定,姑娘长到适婚年纪就要出嫁。摩披以媒人的口吻请求祖先告知要嫁出去这个姑娘需要找谁来做主,于是展示出在白宏人社会中兄长在婚嫁中的地位:

坐在火塘边的爷爷奶奶,你的孙女彩礼要多少?我孙女的彩礼我定不了,是坐在火塘前边的父母做主。坐在火塘前的父母亲,你们的姑娘要多少彩礼?姑娘的彩礼我们不能定,地板上来回走动的兄弟才能定。像鸽子一样成双的好兄弟,你的姐妹要多少彩礼?说到我姐妹的彩礼,虽然是不价值的姑娘,但也不能与绿菜交换,价值的姑娘也不能要升筒撮金银,不价值的姑娘是十两银子,价值的姑娘也是十两银子[4]380。

一般来说,在实际的婚姻缔结中婚配权是由待嫁姑娘的父母决定的,但从诵词可以看出,兄弟在姐妹的出嫁中占据重要的话语权。摩披在接下来的仪式中继续唱诵如果不给出嫁的姑娘招魂,那么就会损害其父母兄弟家的物产丰产。

即使有十个姑娘,也不能留在娘家,如果姑娘守在娘家,会使父母兄弟的九片土地流失;即使有十把砍刀,也不能随意砍柴,如果随意砍柴,会失去路上方九片灌木林。姑娘不能留在兄弟家里过完一生。姑娘不能在兄弟家过日子,如果姑娘留在兄弟家过日子,会守空兄弟家的九个库房,姑娘不能数为自家人,糯谷不能算作谷仓粮。姑娘最终成为别家人,公牛总要无偿为别家犁田。姑娘要去别的地方生活,要去喝别寨的水井水,要去守住别寨的磨秋场①哈尼族在其年度性丰收节日美秀砸即十月年时要在村寨的公共场地树立一个秋千供本村寨的人进行娱乐活动,本初以“磨秋场”指代嫁出去的姑娘已经属于他人村寨的成员,不在共享娘家村寨的权利与义务。。姆玛时期就把兄妹的规矩定下,萨咪时期就禁止兄弟姐妹结婚,兄弟要把姐妹的魂叫顺,要把出嫁的姐妹叫兴旺发达[4]381。

通过材料可看出,当本家姐妹进入婚嫁阶段时,其与兄弟之间便会出现对立关系。不出嫁的姑娘会让父母兄弟的田地流失,让兄弟家的库房粮食亏空。在哈尼族的观念里,水井的使用权也是获得一个村寨或者家族成员的身份权。因此,出嫁的姑娘失去了本家的水井使用权以及在过节时候打秋千的权利。与之相反,如果姑娘的魂魄顺利到新郎的村寨,就会在丈夫村寨建立新的生活。根据诵词解释,出嫁姑娘的魂魄如果顺利到达新郎家,那么夫妻二人便可以通过自己的辛勤劳动以及家族的继承获得属于他们的田地、房屋以及儿女。因此,婚礼的叫魂仪式中,以新娘为中心,其与兄弟、新郎之间的关系随着叫魂仪式进程的变化而产生新的社会距离。其所呈现的对姐妹/夫妻关系的转换与法理效度可用表2进行表示。

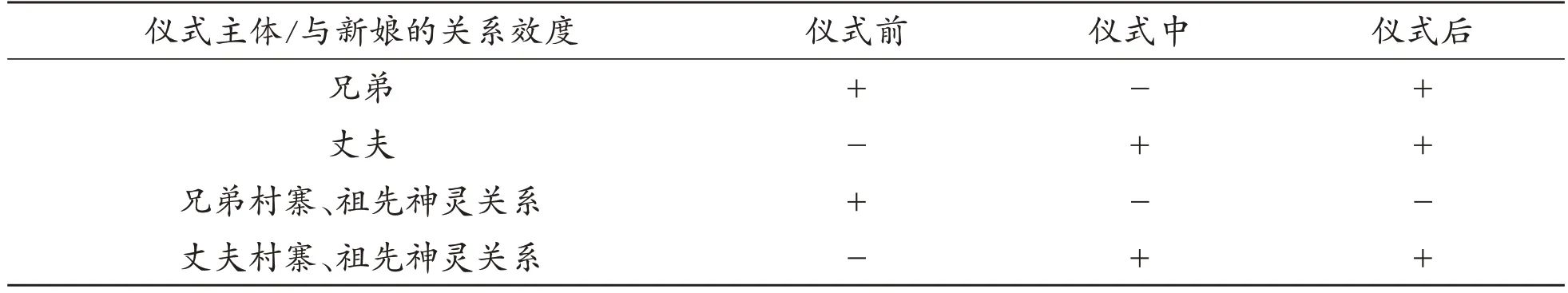

表2 叫魂仪式的进度与法理效度

通过表2可看出,在叫魂仪式前新娘与兄弟之间的关系是正向度的,即兄妹共同为家户的运行与维系提供劳动与相应的贡献,因此兄妹之间有相同的目标与正向合作关系。而在出嫁时兄妹之间的关系变得紧张,因为姐妹的魂魄如果继续停留在娘家就会阻碍兄弟家田地、粮仓的丰产,因此在叫魂仪式中兄妹的关系可标记为负。而在仪式的第三阶段,姐妹的灵魂顺利被叫走,新娘的灵魂完成让渡,因此兄妹关系中的危机解除,二者又回归到正向关系中。不过此时兄妹之间的权利义务已经产生变化,兄弟获得家族的继承权而姐妹失去继承权。从丈夫的视角看,新娘在婚前与其村寨和家族家户之间不存在任何关系,因此可以标记为负,但在叫魂仪式中兄妹之间的紧张对立关系是正式夫妻之间正向关系形成的开始,而在仪式后姐妹变成新娘,与新郎成为夫妻关系。成功的叫魂仪式顺利把新娘的灵魂带到新郎所在的社区,获得新的身份,因此仪式后期也是正向关系。新娘与娘家的村寨神、祖先以及万物之间在其嫁出去前是正向关系,而叫魂仪式剥离了这种庇佑关系因此标记为负,而在婚后则彻底解除关系因此也标记为负。与此过程相反,新娘灵魂与新郎所在村寨的关系在婚前是负相关,叫魂仪式中是正向关系,而在嫁入新郎村寨与家族后则被该社区的神灵和家族祖先庇护,标记为正向关系。

摩披在叫魂仪式中也以出嫁新娘的视角控诉了作为女性与兄弟相比所得到的不公平待遇,看到了新娘对自己权利失去的抗争,但同时娘家也以相应的嫁妆来弥补姑娘的这种不满。

兄弟姐妹一娘生。一娘生的兄弟姐妹,在同一个娘肚子里孕育,是父亲口袋里同一个稻种。建仓房和大房时,兄弟姐妹一起动手,脱土坯的时候,兄弟姐妹一起出力;挑水和泥的时候,兄弟姐妹一起合作。兄弟拥有几十间房子,姐妹却只能使用屋侧挂篾箩的壁钩。妹妹需要的房子,别人已经建好了。

修大田的时候。兄弟姐妹一起劳作,兄弟拥有几十丘田,姐妹却连田角也得不到。姐妹需要的好田,别人已经修好了。兄弟姐妹共同寻找财富,兄弟能得到几十两银子,姐妹却得不到财富零头[4]381。

在祭词中,摩披生动描述了姐妹与兄弟同样是父母所生,参与共同的家庭义务,建房、修田劳作时姐妹付出了自己的辛劳却得不到与兄弟同样的权利。尤其是财产权,无论是房间或是田地在继承上都没有自己的份。这种“不公平”的权利最终演化成新娘对嫁妆的要求以及回娘家省亲时最基本的待遇补偿:

姑娘对省亲提出要求:姑娘为什么不断哭泣,姑娘还需要什么东西?每次杀鸡我要鸡腿,每次我回到家来时,要让我随意用手抓冷饭吃!兄弟做出的承诺:每逢回娘家说不上宰鸡给你鸡腿,每回娘家说不上随意给冷饭吃,到过年举行祖先传下的祭礼时,到冬季过扎勒特时,到夏季过矻扎扎节时,每次宰鸡的鸡腿会让你拿,不用你讨就让你抓冷饭吃,新年舂的大糯米粑粑会给你,除旧年的小糯米粑粑会给你,不用你开口也会给你鸡蛋当玩品[4]381-382。

从兄妹之间的对话可以看出,鸡腿与冷饭是优质食物的象征。在白宏人社会中,共享食物便是分享权力的一种隐喻,因此当出嫁的姑娘要求继续保留基本的家庭权利时,其兄弟出于愧疚答应她在特殊的时间节点给予她相应的待遇作为在家劳动却不享受同样待遇的补偿。从兄弟的回答可以看出,姑娘回娘家必须是在祭祖、过扎勒特、矻扎扎节等特定的时间段才有机会共享权利,而这种分享是短暂的,受特定条件限制的。因此,嫁妆是姑娘从兄弟处获得的最实际的物质补偿。

姑娘为何不停地哭泣,姑娘还想要什么东西?想要纯银做的麻花手镯,想要似白茅根叶漂亮的银戒,想要西里着响的银牌银首饰。想要一个抹亮鬓发用的猪油罐,想要一把梳理头发用的木梳子。想要结婚用的布包,想要结婚用的篾箩,想要结婚用的斗笠。想要一个伴娘,想用手握着一个象征人种的鸡蛋,也想要一只漂亮的公鸭[4]382。

通过调查材料以及文献看出,与一般认为的姑娘出嫁时哭泣中包含对娘家的依恋情感表达不同,姑娘的出嫁也包含了自己劳动付出而得不到相应权利的一种控诉,因此“麻花手镯”、银戒、鸡蛋等象征社会财富与社会丰产的物品成为待嫁女争取自身权益的一种回馈。

综上论述可看出,“玉拉枯”仪式以新娘为中心,以兄弟为主家、以新郎为交接对象,仪式核心是让新娘的魂魄顺利跟随新娘前往新郎的村寨与家族中。叫魂仪式梳理了待嫁姑娘的灵魂在婚前与原生家庭,及其村寨之间的关系。仪式指向是斩断待嫁姑娘的灵魂与原生家庭所在村寨的各种灵力之间的关联。仪式是一个“灵权”让渡的过程,灵权让渡的对象便是新郎所在的家族与社区。在摩披的主持见证下,姐妹/新娘既完成了社会身份的转换也完成了“灵权”的让渡。对于“玉拉枯”仪式,田野调查中摩披白某表示。

这个仪式嘛,相当于法院里请了法官来断案嘛。姑娘嫁出去了,我们摩披的作用就是要给她的魂魂做个判断,我们一方面是见证人一方面还是法官嘛,最后断好灵魂跟着姑娘走,跟兄弟家不要再争啥了。那些跟她耍大的虫虫蚂蚁也不要在牵绊这个姑娘的灵魂了嘛,这样姑娘走得干净,两亲家也就放心了。她的魂魂就安顿在新郎家了,以后也不要来了。就是这么个道理了。①访谈材料:编号:HSL146,访谈人:摩披白某,访谈地点:云南省红河县三村村螺蛳寨,访谈时间:2019年6月12日。

摩披白某对“玉拉枯”叫魂仪式的解释颇具现在司法审判的程序,也清晰地表明了该仪式中姐妹/新娘灵魂的权利让渡与所属关系。在实行外婚制的白宏人社会中,姐妹的外嫁意味着兄弟需要从其他家族或者村寨娶回一个新娘来完成社会的再生产过程。按照“玉拉枯”仪式的界定,从以新郎视角替换兄弟的社会位格,则该社区与家族获得了因损失姐妹及其灵魂而获得的社会位格补偿。但与姐妹不同,嫁入的新娘不仅填补了因姐妹流失而失去的劳动力与灵力,更是孳息了社会再生产的灵力,社区、世系才能得到继续延续。以长期概性交换的视角来看,姐妹的灵魂因婚姻关系离开主家,而在兄弟的位格中又以婚姻的形态重新回到了社区并使社区、家族世系获得了延续的可能性。因此,“玉拉枯”仪式中让渡的灵魂在概性互惠的婚姻结构中最终还是回到了家族、社区中,从而符合莫斯关于礼物之灵中灵魂必须回到主人身边的判断。

(三)“玉拉枯”仪式的补充:婚邪祟解“玉扎普”仪式

“玉拉枯”仪式后期,新娘在一系列的婚礼环节后在新郎与接亲团的陪伴下离开娘家。为了守护刚招来的新娘魂魄,摩披还要帮新娘进行“婚邪祟解”的“玉扎普”仪式。白宏人认为,刚伴随新娘上路的魂魄容易遭到沿途各种邪祟的侵扰,继而将其阻留在娘家或者滞留在半路上,继而使新娘的魂魄无法顺利到达夫家。在螺蛳寨的段氏家族的婚礼中,主家请了邻村的摩披帮助新娘进行“玉拉枯”仪式之后又举行了“玉扎普”仪式。仪式中摩披需要准备酒、大米、猪肉、牛肉、糯米粑粑等,其中肉是帮助新娘在路途上投喂万物灵魂以及凶死的人之恶鬼。仪式中,新娘要接受摩披的净化仪式,然后摩披开始念诵祭词。根据对经文祭词的整理,其主要内容为:

新娘的魂离开娘家,去到丈夫家的时候是虚弱的,是容易受其他精灵与鬼怪的诱惑的,此时灵魂失去了定位,迷失了自己的道路,不知道要去哪里,所以要保护它,引导它。我们摩披相当于法官,首先要向天地万物声明本场祭祀的祭品不是献给天神娘娘不是献给祖先,不是献给村寨最有声望的老人,也不是献给缔结婚姻两方的亲属。更不是献给与哈尼人毗邻而居的傣族人家、汉族人家、彝族人家、以及哈尼族其他支系的寨民们。这场仪式的祭品是为了投喂那些在半路上想要挽留新娘魂魄的精灵们,那些试图阻挡、引诱、伤害新娘灵魂的恶鬼们。①访谈材料:编号:HSL147,访谈人:摩披白某,访谈地点:云南省红河县三村村螺蛳寨,访谈时间:2019年6月12日。

在护送新娘段伟玲出嫁的路上,摩披要念诵新娘经过的每个地点,并要在每个停留的点上给周边的精灵与恶鬼投喂食物并告诫他们接受礼物后不要在给新娘的灵魂找麻烦。笔者参加的婚礼中,新娘要从红河三村乡螺蛳寨嫁去墨江县龙坝乡,因此摩披便以该出嫁路线进行了祭祀。摩披先要给新娘村寨的精灵投喂牛肉,这些精灵包括了田地里的野生的鱼、野生的鸟类、豹子、老虎、画眉鸟、飞鼠、各种蛇类、各种昆虫,还包括了姑娘种植过的稻田、田里的泥鳅、稻田里的谷穗、家里豢养的各种家畜与家禽。供奉完这些精灵后新娘便要出发,在路上摩披还要继续拿肉类投喂那些饿鬼、鬼的妈妈、鬼王妈妈、害人的懒鬼。当经过其他村寨时候还要投喂给那些村寨附近成百的鬼怪。最终在以肉投喂精灵、鬼怪的交换过程中,新娘的灵魂顺利来到了夫家。

“玉扎普”仪式整体的结构是:从新娘家到新郎家的婚姻路途,即一个通过仪式。在此通过仪式中,待嫁姑娘完成了从娘家的未婚状态到夫家已婚状态的转换与过渡。在此转换过程中,新娘的灵魂进入混融状态,其灵魂的权利属性也发生了让渡。在此通道(送亲)中新娘的灵魂处在一个虚弱的,自我迷失的状态中,精灵想挽留它,恶鬼想诱惑它,伤害它。在此含混的“通道”中,侵扰新娘灵魂的邪祟分为两类,一类是属于自然万物的精灵,另一类是人类死后的鬼。二者对新娘灵魂的态度不同,精灵更多是留恋、玩耍,鬼则是诱惑与伤害,但摩披的仪式不是惩罚或者消灭这些精灵鬼怪,而是用食物去交换获得通过的权利。在这一过程中,新娘的灵魂处在一个无权利主体的状态,只有主持仪式的“司法”人员要引导迷失状态的灵魂顺利找到新的权利归属地——夫家。

五、讨论与结论

本文通过细致的民族志材料详细描述了哈尼白宏人“玉拉枯”仪式中的“灵权”让渡问题。在白宏人的文化观念里,人是由身体和灵魂两部分组成。当新娘外嫁时,其灵魂也必须通过相应的叫魂仪式从娘家转移到夫家,这一过程将新娘的灵魂与娘家所在的社区神灵、家族祖先以及家户中的万物之灵进行分离。仪式的最终目的是,新娘的身体与灵魂顺利到达夫家,其灵魂不再争夺属于娘家兄弟继承的物产,而是归属于夫家的村寨神、家族祖先与家户中的万物之灵。

通过对哈尼白宏人“玉拉枯”叫魂仪式的探讨,我们可以发现在实行父系继承的白宏人社会,家族的财富是由父系血脉的男性成员即同一辈分中的兄弟来继承的。姐妹因婚姻交换,在其生命的历程中社会权利从兄弟那里转入丈夫所在的村寨与家族中。此过程符合布朗所谈父系继承中对人权、对人对物权的转换,然而尽管布朗在社会学层面上解释了两个外婚制婚姻法团之间世俗的权利义务交换规定,却忽视了普遍存在的万物有灵的人类社会的灵权交换问题。通过探讨哈尼族白宏人婚姻中的“玉拉枯”仪式,我们可以看到白宏人社会中女性在未出嫁之前其灵魂与父系社区的万物之灵结下深厚的情感依赖。当女性外嫁时,如若不将其灵魂一并让渡给夫家,则新娘的灵魂会影响兄弟家的万物丰产与社会丰产。因此,新娘灵魂权利的让渡仪式从神圣层面上重新强化了社会层面上规定的父系继承制社会中女性的权利转移问题。白宏人的个案说明,在婚姻交换中社会学层面上的婚姻交换制度仅仅在世俗层面上界定了女性社会权利的转移问题,而在神性层面上,灵权让渡才是保障社会权利让渡的根本。此外,以礼物交换的视角看白宏人的“玉拉枯”仪式,叫魂仪式充分说明当一个婚姻集团以“礼物精神”让渡其社会成员与另一婚姻法团时,礼物的灵力终将以婚姻的形式再次回到礼物的送出者手中。