“军管集场”:清代湘西汛塘与乡村集场的设置及运行

周 妮

本文所言湘西即清代湖南西部“三厅二县”(乾州厅、凤凰厅、永绥厅、永顺县、保靖县)地域,范围大致与今湖南省湘西土家族苗族自治州相同。自康乾时期开始,清廷在湘西地区逐步进行改土归流。为实现更全面的地方管理,开始建立、完善汛塘体系,并于乾隆时期全面完成汛塘在湘西基层的设置,完成以“(汛)塘”管“村(寨)”[1]的网络建设,控制十分严密,笔者将这种军事单位参与村寨管理的行为称为“军管村(苗)寨”[2]。受“军管村(苗)寨”的影响,与村寨社会生活密切相关的集场亦被纳入其中,与汛塘建立起紧密联系。一方面,汛塘体系的选址与建设在很大程度上依赖乡村集场业已构成的网络;另一方面,在“军管村(苗)寨”视域下,湘西各村寨民、苗均受汛塘控制,乡村集场的开设、管理等亦在其管理之中。因此,湘西地区形成众多的军事政治类集场[3]55。

笔者在前人研究基础上①邓必海:《试论湘西民族集镇的形成和发展》,《吉首大学学报(社会科学版)》1986年第3期;石邦彦:《清代湘西苗区的商业市场》,《民族论坛》1988年第6期;暨爱民、赵月耀:《“国家权力”的“地方”运作——以清代湘西“边墙-墟场”结构为例》,《吉首大学学报(社会科学版)》2009年第1期;张晓燕、暨爱民:《国家在场:地方治理视野下清代湘西之集场交易》,《贵州民族研究》2018年第6期等,对湘西民族集镇的历史、交易情况,以及与“边墙”关系等重要问题进行了探讨。谭必友:《清代湘西多民族社区的近代重构》,民族出版社,2007年,亦言及湘西的民族贸易。但是,以上成果对于集场与汛塘之间的关系着重较少。秦树才:《清代云南绿营兵研究:以汛塘为中心》(云南教育出版社,2004 年)注意到绿营兵对清代云南农业、工矿业、商业的影响,认为绿营兵对云南城镇的发展与繁荣起到了直接促进作用,也发现一些地方因汛兵的驻扎而建城,不少汛塘发展为云南各地区集市贸易场所,对本文具有重要参考价值。,尝试梳理文献所载清代湘西汛塘与集场,分析两者之间的时空关联与互动关系,从历史时期湘西集场的形成与变化及清代汛塘的建设与分布,探讨湘西基层社会从“羁縻”到“军管”的转型过程,以及与近代社区(市场)建立之衔接,揭示清代湘西及其邻近非汉族群聚居地区基层市场设置的历史地理背景。

一、“乾嘉之乱”前湘西乡村集场的设置与分布

湘西土司改土归流前,历史文献关于区域内集场设置及交易往来的记载极少,但并不意味着其境不存在集场交易行为。如两宋时期,区域内非汉族群与“省民”(汉族群)土地私自交易问题十分突出。嘉定七年(1214年),臣僚在上书中便提道:“夫溪峒之专条,山傜、峒丁田地,不许与省民交易,盖虑其穷困,而无所顾藉,不为我用。今州郡谩不加恩,山傜、峒丁有田者,悉听其与省民交易,但利牙契所得。而又省民得田输税,在版籍常赋之外,可以资郡帑泛用。而山傜、峒丁之米,挂籍自如,催督严峻,多不聊生,往往奔入生界溪峒受顾,以赡口腹,或为乡导,或为徒伴,引惹生界,出没省地,骎骎不已,为害甚大。”[4]9023又有言“宜明敇湖广监司行下诸郡,凡属溪峒山傜、峒丁田业,不得擅与省民交易,犯者以违制论。仍归其田,庶山傜、峒丁有田可耕,不致妄生边衅”[4]9023-9024。显然,以田业为例,侧面反映出当时湘西地域内不同群体之交易往来及基层集场的形成与维持,不仅由来已久,而且与当地不同群体之间的关系状态密切相关,并在很大程度上得到地方官府的承认与管理。而禁止交易的目的,在于保障“山傜”“峒丁”基本生活,避免发生纷争。

元至元三十一年(1294 年),“于会溪(今古丈县罗依溪镇会溪坪)设立宣抚司,禁约省民、洞蛮,止于会溪交易。”[5]99所言会溪坪不仅是宣抚司治所,也是元代湘西民、“蛮”之间交易临界点,应为历史文献所载最早的湘西集场。其所设宣抚司,在于控制“省民”“洞蛮”(即后之民、苗)交易与往来,折射出政治、军事控制与湘西集场设置之间互相依赖与互动的关系。明洪武初年,设“高岩巡检,以通交易”[1]233。高岩巡检,位于明初所置崇山卫境内,说明明代湘西集场较之元代有进一步发展,开始在湘西内设置。然而,据《明实录》记载,崇山卫,置于洪武十一年(1378 年)[6]1964,不久即以“孤悬苗地,转运难艰,议撤”[7]122。因而高岩集场与崇山卫之命运极可能相同,所存时间不长。因此,无论宋代省民与峒溪苗、瑶之间的交易,还是元代会溪交易集场与明代高岩集场的置废,都已明显地反映出湘西地域范围内族群关系、军事设置与集场之间相互联系的紧密性。

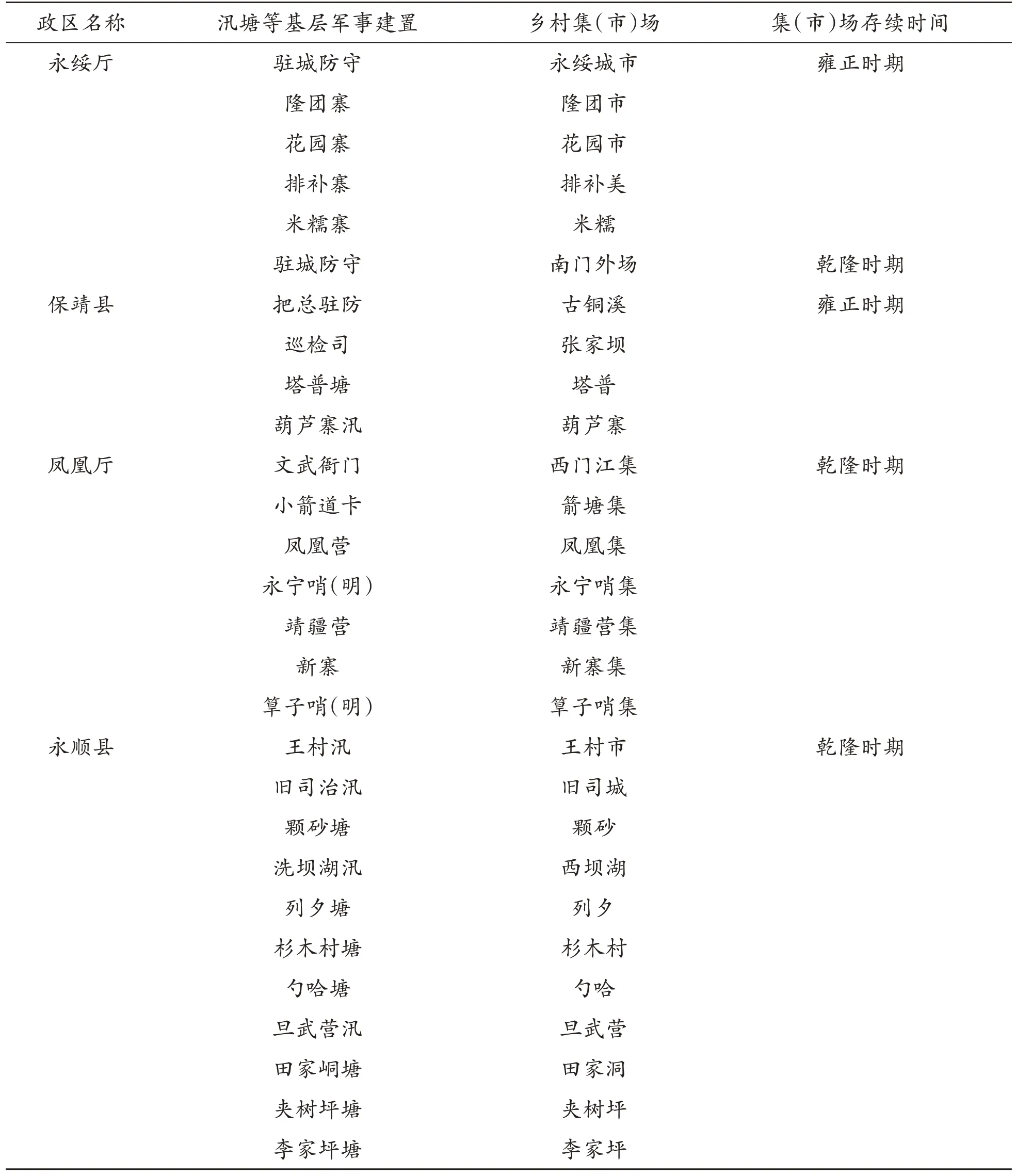

入清以后,伴随改土归流的进行与完成,清廷在湘西基层广置汛塘,全面进入并控制湘西。组织严密,号称“郡有镇守,邑有分防,星罗棋布,如常山之势”[8]658。汛塘系统建立后,湘西地区族群关系进入一个相对平稳的阶段,乡村集场系统也随之较快地发展起来。经初步统计,改土归流之后,雍正、乾隆时期湘西各府、厅、州、县志所记载集场共有31 处。而集场的设置方位及地理分布,与汛塘等基层军事建置相关性极强(见表1)。

表1 “乾嘉之乱”前湘西汛塘与乡村集(市)场关联示意简表

显然,凤凰厅在乾隆时期置有西门江集、箭塘集、凤凰集、永宁哨集、靖疆营集、新寨集、筸子哨集7 处集场。据文献记载,前3 处集场因位置重要,地方官府特别“设立文武衙门弹压”,而后四处集场“俱系乾隆十九年新设试开”,均为军事驻防之地[9]34-35。永宁哨集、筸子哨集、箭塘集、靖疆营集,自明代即设有永宁哨、筸子哨、箭塘哨、靖江哨,均曾置兵驻守;西门江集、箭塘集、凤凰集、靖疆营集、新寨集等,在乾隆时期亦置有营汛。如凤凰集,在雍正时期即置凤凰营,至乾隆时期,又设“厅标把总一员,带领兵丁五十名”。新寨,雍正时已置汛,乾隆时期又“驻守备一员,把总一员,千总一员,兵丁一百五十五名”[9]94。永绥厅,雍正时期已置有永绥城市、隆团市、花园市、排补美、米糯5 处集场,所在地均为雍正时期永绥厅重要关隘。永绥城市为驻城防守;隆团市置有隆团寨,设“守备、把总各一员,巡检一员,兵一百一十名分防”;花园市置花园寨,设“千总一员,兵一百名分防”;排补美置排补寨,设“守备一员,巡检一员,外委一名,兵九十九名分防”;米糯置米糯寨,设“千总一员,兵八十五名分防”[10]450-452。乾隆时期仅新增南门外场一处,亦为绿营兵驻城防守。保靖县,雍正《保靖县志》记有古铜溪、张家坝两处集场,同治《永顺府志》所载塔普与葫芦寨亦为雍正时期设置,乾隆时期无新设集场。而古铜溪、张家坝等处均设有汛塘。古铜溪,雍正时设把总驻防,乾隆时仍置汛,“分驻把总一员,汛兵二十一名。”张家坝,设巡检司驻扎;塔普、葫芦寨在乾隆时期置汛塘,塔普塘“分设外委一员”,葫芦寨汛“分防把总一员,汛兵二十二名”[11]124。清晰地呈现出集场与汛塘之间密切的依存关系。永顺县,乾隆时期置有王村市、旧司城、颗砂、西坝湖、列夕、十万坪、杉木坪、勺哈、旦武营、古丈坪、田家洞、百栖关、店房、夹树坪、李家坪等15处集(市)场,其中,除十万坪、百栖关、店房3处外,其余在乾隆时期均置有汛塘。如王村市置有王村汛,设“分防千总一员,汛兵二十名”;旧司城有旧司治汛,设“分防把总一员,汛兵十六名”;旦武营有旦武营汛,设“分防把总一员,汛兵四十六名”;西(洗)坝湖置有洗坝湖汛,设“分驻外委一员,汛兵十名”[11]124。

综上,湘西各厅县在雍正、乾隆时期所置31 处集场,仅永顺县有3 处集场无军事(汛塘)建置记载,其余28 处集场均有军事建置,反映出湘西汛塘军事体系建设与乡村集场发展之间存在的必然、紧密联系与高依存度。然而,因方志记载过于简略,极少涉及各集场具体设置情形,导致集场是因汛塘而设,还是汛塘因集场而设的问题不明。笔者在全面阅读湘西相关史籍后发现,《苗寨每逢市集交易日期责成文武官亲往巡查》与《详设集场》详细记载了雍正时期古铜溪、张家坝、茶洞三处集场的设置过程与考虑,正可弥补地方志未详细记载集场设置情形的不足,进一步揭示湘西军事体系建置与乡村集场建设的关系。

二、集场设置中汛塘环境的考量

如前文所言,改土归流前,湘西所置与“外界”沟通交流之集场极少,明洪武初供以交易的高岩巡检也因崇山卫的撤销而荒废。笔者认为,其症结之一在于苗民与汉民之间的市场交易需求,缺乏对人身安全与公平交易等方面的基本保障。如《戒苗条约》言:“盐、布二项是你苗急需,皆因你们性好劫杀,以致无人进来交易。即有转卖进来的,其价又贵,是以你苗历来常受寒冷淡食之苦,殊觉可怜。你若不劫杀,则汉人进来交易者多,将尔土产以换盐、布,岂不两得其利?再若尔果守法,可以自到乾州五寨司买去,其价更贱。”[12]即反映出民族集场衰落的原因,很大程度在于当时苗民与汉民关系紧张,导致汉人进入湘西从事交易者极少。如无安全与公平交易的保障,则不会有稳定的交易行为,更无所谓长期存续的集场。但是,布帛、盐、米又为苗民日常生活所急需,因此,伴随改土归流的进行与完成,解决苗民所需,设立集场成为势在必行的选择。而安全保障与公平交易问题,则是地方官员在设置集场时必须考虑的重要因素。

雍正时期,保靖县设置古铜溪与张家坝两场,地方官员王钦命上言《详设集场》①雍正《保靖县志》卷四有记载,但记载不全,因而此处所引全文出于同治《保靖县志》卷一二(同治十年刻本)。,详述两场址选择与设置过程。开篇即提出“为详请设立苗界集场,以免民、苗出入滋事”之目的,表明保靖虽改土归流,但其地与湘西腹地相连,对于苗民的管控仍为主要任务,因此,在其地设立集场尤须谨慎考量。又指出:“古铜溪在县东南,张家坝在县西南。古铜溪兼通水道,可行小舟,名曰小江,水源直通六里红苗,民人常舟运货物入内;至张家坝亦水陆皆通,民、苗相接,并连四川酉阳土司,四方贸易多聚于此,拟于此二处设立集场。”[13]911可见,古铜溪、张家坝为当地出入往来重要通道,是相邻各省商路交汇之地,水陆交通便利,贸易兴旺,商贾聚集,为设置集场的上乘之选。

选定合适地点后,如何避免“民、苗滋事”,成为当地官府考量的最主要问题,即“不欲使民、苗私相往来,以杜其勾引之渐,必别为之所,俾之易粟、易布,以通有无,则集场之在湘西更宜加之意矣。但开集设场,或称经纪,或号牙行,大约均非善类。藏奸聚匪,启争致衅,恒出于此,选择以慎初,稽察以善后,享其利,勿□其弊,是在官兹土者”[9]34。显然,对于交易商贾群体的评价,并不公允,但是,维护市场交易公平,避免矛盾激化,却是集场兴旺最基本的保障。对此,王钦命提出:“场市既立,必须委员监察约束”。雍正七年(1729年)所置张家坝司巡检[10]551与古铜溪(领兵)驻防把总[10]453,皆为其提供了保障。又张家坝“相隔一二里之里耶,设有把总一员”。因而至交易日期,以张家坝巡检与里耶把总监察张家坝场;以古铜溪把总一员监察古铜溪场,同时派在城典史前往协司巡视[14]489-490。可见,地方官员在场市选址时,对考察地点周边的防守力量有必然考量。而“惟各处集场原许民、苗按期赶趁,以有易无,应令汛屯员弁亲为弹压,无许市侩侵欺,一切公平互市,交易而散”[15]129。又说明派遣官员与兵弁驻扎集场的目的在于保证集场公平交易与安全进行,遏止市侩欺压良善。这种情况下,集场与汛塘的位置需要尽量靠近,这也正是清代汛塘系统与湘西集场分布格局发生耦合与交集的关键所在。

与古铜溪、张家坝集场设置相较,茶洞场设置过程更加明显地表现出集场设置与周边汛塘环境的密切关系。首先,永绥厅改土归流之初,“凡有往苗地贸易者,许令呈明本地方官给与印照,开明人数、物件、往回日期,汛塘验明放行”[16]455。反映了民、苗贸易活动中,汛塘的基础与关键作用。永绥地方官员张天如认为这种交易多有不便,因而提出在湘西分界之地设立集场。他借鉴前任地方官员设置南关集场的失败教训,提出于茶洞地方设立集场的意见。认为“河道之广狭,民居之多寡,货物之能否聚集,汛塘之能否弹压”[16]457,为茶洞是否可置集场的决定因素。又指出茶场交通位置良好,且“茶洞土人四十余户,客店二十余户,民居比连,塘房在高坡之上,易于瞭望稽查”[16]457-458。同时,提出永绥所属之花园、尖岩、本城、隆团俱有汛塘,同样有军事管控的保证。如若茶洞集场开设成功,那么,其他汛塘附近亦可设立集(市)场。

从张天如实地考察河道、居民、汛塘等状况,到重新派员勘察周边汛塘具体设置的过程,突出地显示了地方汛塘在集场设置与维护中的关键性作用。非汉族群聚居地区集场的设置,并非轻而易举之事。汛塘的设置,实质上是对于湘西集场的军事管控与市场管理。因此,汛塘方位、兵力设置之更改,与集场设置及布局密切相关,若当时缺乏汛塘对集场交易秩序的维护与管理,集场的设置与长期持续是不可能的。

因此,笔者认为,从一定程度上讲,湘西以汛塘为基础“军政兼理”,是湘西地区集场是否设置,以及置于何处的重要考量因素或决定性因素,也是维护集场交易秩序、促进集场和谐发展的重要保障。当然,也正是因为两者之间密切的关系,湘西集场在“军政兼理体制”下又存在着诸多不稳定性与不可预见的问题与矛盾,“军政兼理体制”的弊端日益暴露。伴随“乾嘉之乱”的发生,汛塘格局发生变化,乡村集场环境与地理分布格局亦发生了不小变化。

三、“乾嘉之乱”后湘西集场的设置与分布

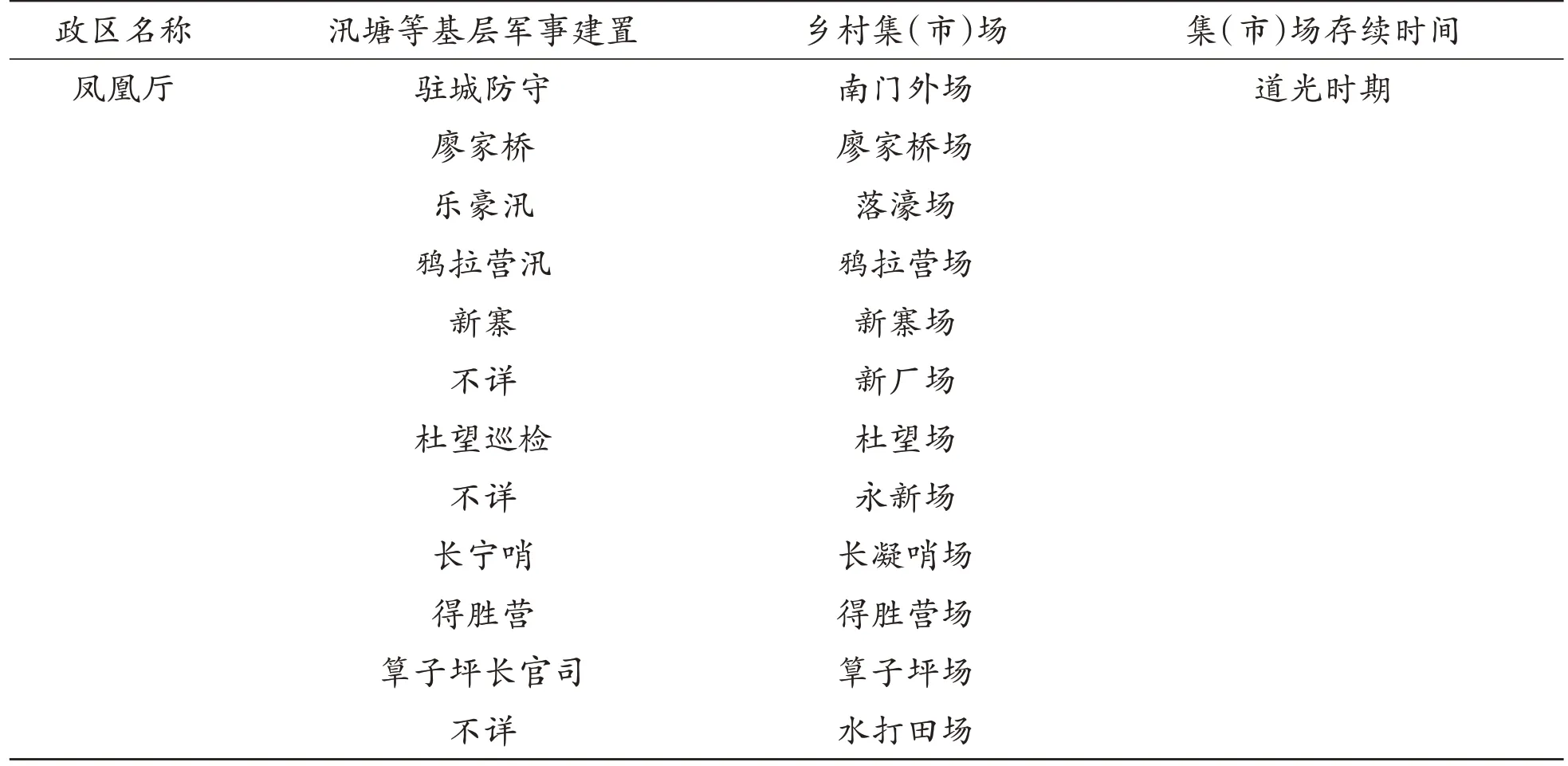

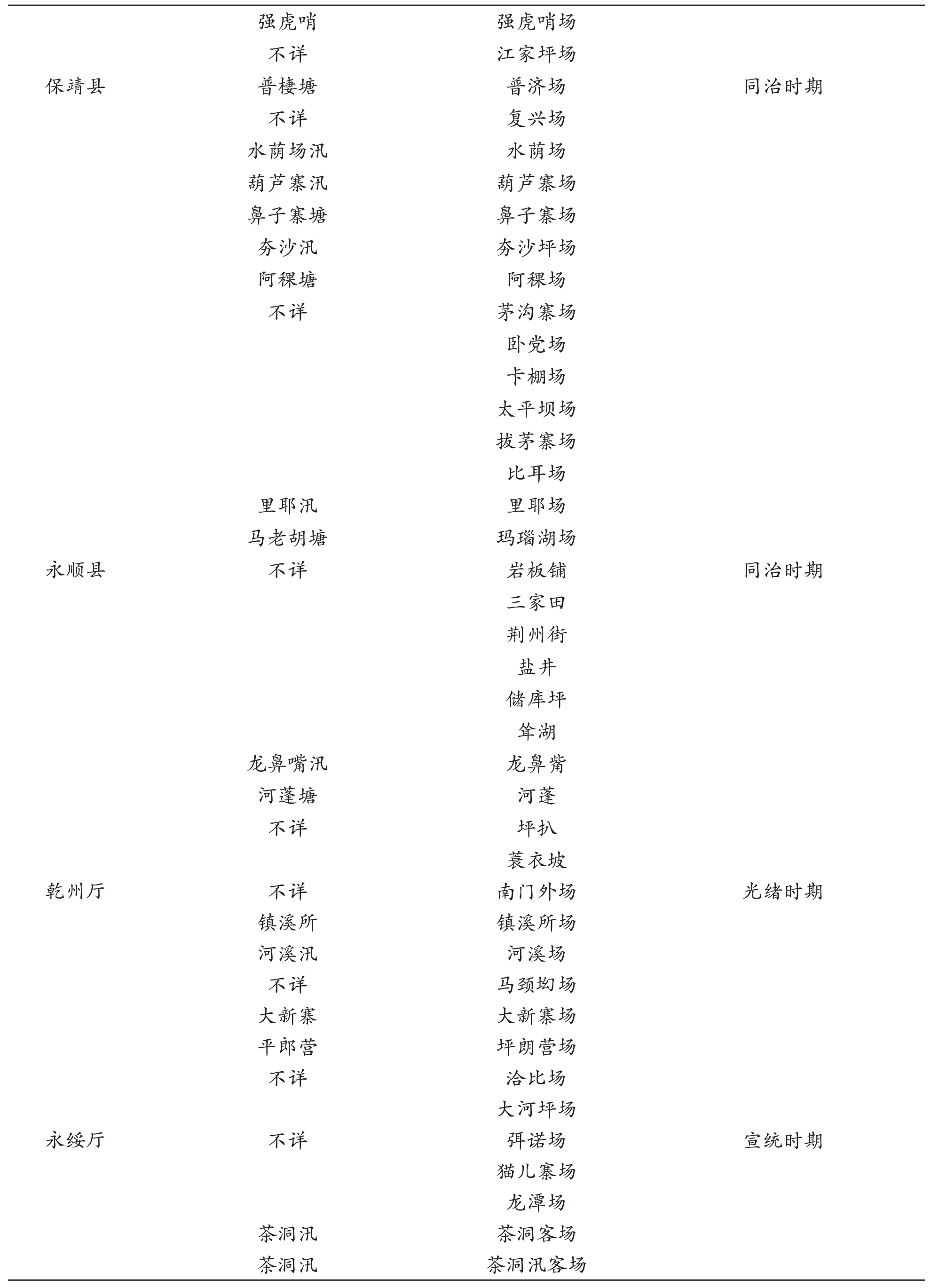

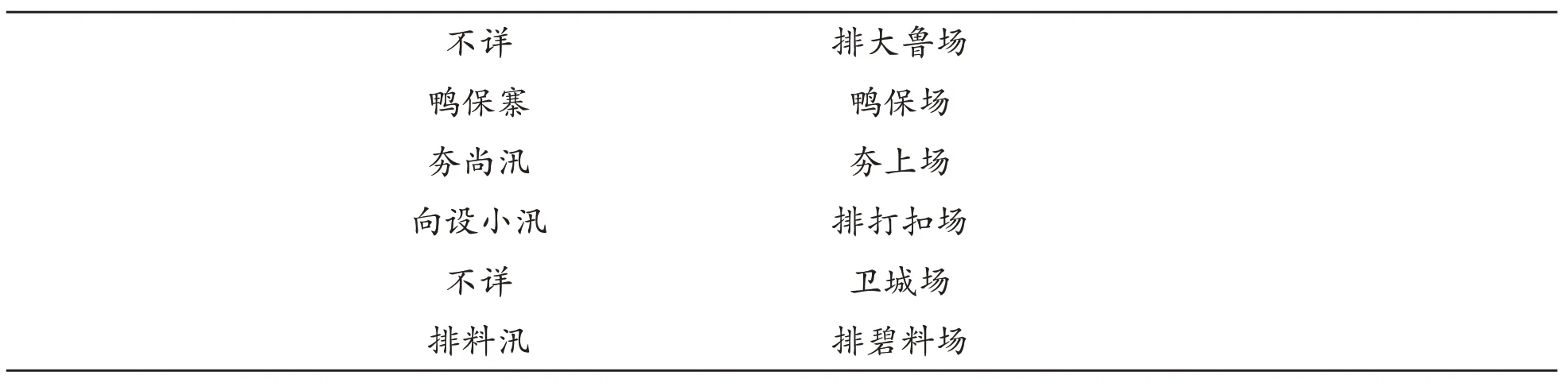

“乾嘉之乱”的发生,对湘西地方与清廷均造成了巨大冲击,使清廷不得不再次慎重考量湘西安全与稳定问题,重新布置基层汛塘系统,以便进行更有效的防守与控制。嘉庆元年(1796 年),和琳在上奏中建议:“湘西营、汛应分别归并,以联声势。”又提出在平定“苗民起义”后,应于凤凰、永绥、乾州三厅“择其要隘处所,酌添兵丁及文武大员,以资弹压”,又以湘西汛塘兵额不能管理或弹压苗民为由,建议将“苗境内所有零星汛塘,全行撤出”[17]644。嘉庆二年(1797年),毕沅、姜晟、鄂辉等官员亦建议“将孤悬湘西零星汛塘撤回”[18]92-93,并上奏言“凤凰、永绥、乾州等处兵力较单”,请“于事定后择其要隘处所,酌添兵丁及文武大员以资弹压”[19]578-579。清廷采纳地方官员的建议,一方面“审时度势”,根据形势变化在原所设汛塘基础上设营添兵或另设新营,拨兵驻守;另一方面,按和琳所奏,将苗境内散漫零星之汛塘全行撤出,湘西基层汛塘系统发生重大改变,乡村集场之设置也随之改变。笔者统计“乾嘉之乱”平定后湘西乡村集场,可得其与汛塘建置关系如表2所示。

表2 “乾嘉之乱”后湘西汛塘与乡村集(市)场关联示意简表

保靖县强虎哨不详普棲塘不详水荫场汛葫芦寨汛鼻子寨塘夯沙汛阿稞塘不详同治时期永顺县里耶汛马老胡塘不详同治时期龙鼻嘴汛河蓬塘不详乾州厅 不详镇溪所河溪汛不详大新寨平郎营不详光绪时期强虎哨场江家坪场普济场复兴场水荫场葫芦寨场鼻子寨场夯沙坪场阿稞场茅沟寨场卧党场卡棚场太平坝场拔茅寨场比耳场里耶场玛瑙湖场岩板铺三家田荆州街盐井储库坪耸湖龙鼻觜河蓬坪扒蓑衣坡南门外场镇溪所场河溪场马颈 场大新寨场坪朗营场洽比场大河坪场弭诺场猫儿寨场龙潭场茶洞客场茶洞汛客场㘭永绥厅 不详宣统时期茶洞汛茶洞汛

资料来源:道光《凤凰厅志》、光绪《乾州志》、同治《保靖县志》、同治《永顺府志》、宣统《永绥厅志》。

显然,凤凰厅在道光时期共有集场14处,除新寨场、筸子坪(两处里程稍有变化)为乾隆时期已置外,其余南门外场、廖家桥场、落濠场、雅拉营场、新厂场、杜望场、永新场、长凝哨场、得胜营场、水打田场、强虎哨场、江家坪场均为乾隆后新设。这些集场中,杜望场,明时曾设杜望巡检;长凝哨,明隆庆时以长冲设哨;得胜营场、强虎哨场,乾隆时皆置有营汛;廖家桥场、落濠场、鸦拉营场,嘉庆时均置营汛,有重兵驻扎;新厂场、永新场、水打田场、江家坪场未见汛塘建置。可见,大部分集场仍建于曾经的重要军事驻地。但这14处集场中的南门外场、廖家桥场、落濠场、雅拉营场、新厂场、杜望场、长凝哨场、得胜营场、筸子坪场、强虎哨场均处于“乾嘉之乱”后新划“民、苗界限”地域,即新的汛塘兵力集中地带。乾州厅,光绪《乾州志》载境内有集场8 处,南门外场为附城,为防守重地。镇溪所场、河溪场、大新寨场、坪朗营场在乾隆时分别置有镇溪所、河溪汛、大新寨、平郎营,且大新寨地方在明代原设高岩巡检以通交易,河溪地方亦曾置河溪巡检;马颈坳场、恰比场、大河坪场未置汛塘,但马颈坳场、大河坪场曾属良章营[20]416-417,仍然多位于重要军事驻地。其中南门外场、镇溪所场、河溪场、马颈坳场、恰比场均位于“乾嘉之乱”后新划“民、苗界限”地域,即新的汛塘兵力集中地带。而永绥厅在雍正、乾隆时期所置6处集场,原即处于“民、苗界限”地带,并无明显变化。可见,湘西汛塘撤出并重新集中于“民、苗界限”周边,对湘西乡村集场的设置产生了十分重大的影响,使乡村集场亦形成以“民、苗界限”为中心的分布格局。

从各厅县内乡村集场与汛塘设置的时间关系上看,自同治时期开始,在同一时期既设汛塘,又置乡村集场的数量明显减少。即同治及同治以后所置乡村集场多分布于清代雍正、乾隆、嘉庆时期所置汛塘地,反映伴随湘西社会的发展与转型,乡村集场与汛塘的依存关系在逐渐减弱。具体而言,同治时期,保靖县境内集场增至15处,其中复兴场即为原古铜溪场,后萧条,于嘉庆时重设[21]112;普济场、鼻子寨场、夯沙坪场、阿稞场、里耶场、玛瑙湖场均为乾隆时期置汛塘;茅沟寨场,旧有防营驻扎[22]2621;拔茅寨场,置有防兵守拔茅寨塘;比耳场,同治时置有比耳塘,属龙山县;卧党场、卡棚场、太平坝场等未详汛塘建置。永顺县,同治时增置岩板铺、三家田、荆州街、盐井、储库坪、耸湖、龙鼻嘴、河蓬、坪扒、蓑衣坡等10处集场,仅龙鼻嘴、河蓬在嘉庆时曾置汛塘。永绥厅,宣统时置有集场12处,其中鸭保场、夯上场、排碧料场,雍正时已置兵驻守;茶洞客场、茶洞汛客场乾隆时置茶洞汛;排打扣,“向设小汛”,嘉庆时撤[23]484;弭诺场、猫儿寨场、龙潭场、排大鲁场、卫城场未见汛塘设置。至宣统时期,汛塘名存实亡,多已无绿营兵驻守,乡村集场与汛塘之间的关系几不可见。说明湘西乡村集场发展至清末,与基层汛塘系统之间已然没有太多关联,发生着从“军政兼理”到“民治”的转变。

四、余论

自德国学者沃尔特·克里斯塔勒出版《德国南部中心地原理》以来,基层商业交易市场的空间分布与相互关联问题逐渐引起研究者的广泛关注。正如作者所指出的那样:“中心地体系是按一定中心规则围绕一个中心地(即构成体系的中心地)的一定数量中心地组成的群体。这些规则可以取决于经济规律,也可以取决于社会政治状况,或两者兼而有之。”[24]而施坚雅关于中国农村市场与社会结构理论的推出,更是引起了中国学者的热烈响应。①任放、杜七红:《施坚雅模式与中国传统市镇研究》,《浙江社会科学》2000年第5期;胡勇军、徐茂明:《‘施坚雅模式’与近代江南市镇的空间分布》,《南通大学学报(社会科学版)》2012年第3期;邢稞:《近代中国农村的社会结构及其构造模式——以施坚模的<中国农村的市场和社会结构>为例》,《贵阳师范学院学报》2015年第2期;章立明:《在施坚雅模式启示下的云南走廊研究》,《云南社会科学》2016年第1期等均对围绕施坚雅关于中国农村市场与社会结构理论进行了不同视角的探讨。然而,学者们也指出:“大量地采用公式化与标准化的模式,部分情况下难以符合现实。就集镇规模上看,施坚雅的描述极为详细,但在现实情况下能否实现仍然值得商榷。”[25]中国历史悠久,地域广阔,各地差异明显,用统一模式进行诠释与说明,显然是不可能的。

中国基层市场都有着曲折与漫长的发展史,民族地区集(市)场更是如此,各类影响因素极为复杂,同样影响到市场的空间格局。正如施坚雅所言:“区系空间的制度同时是国家与社会关系的透视点与相遇点……而且国家与社会不是对立的,而是在社会空间上互相兼容和密不可分的。”[26]113本文所言集场,主要指各族群交易之集场。湘西集场的设置最早可以追溯至两宋时期的民间交易活动,元代则有了会溪地方集场交易的明确记载,明代则于土司管辖之地设置高岩巡检开市交易。但是,这些早期交易活动均未形成规模,且受当时族群关系紧张,缺乏人身安全与公平交易保障等的影响,多被撤废,具有很强的不稳定性。且直至改土归流后,族群关系缓解,清廷才开始广设集场,以供各族群交易。改土归流之初,如何谨慎处理各族群关系,保证地方和谐稳定,是湘西地方官员的主要任务。在集场交易中,如何处理族群关系,又是能否保证公平交易,成为集场存续与否的关键。因此,在每一集场设置时,都必须有周密的考量,且“设立有案”。地方官府为了保障交易的安全与公平,“每逢集期,责成文武官亲往巡查,不得视同内地某场,可查不可查也。”[16]478而要完成这一任务,基层军事组织汛塘的设置变得尤为重要,成为集场选址重要考量因素。其中,茶洞场的设置最为典型——地方官员在设置过程中对周边汛塘各相距里程、附近汛塘兵额调整、营房移建等,都有缜密的思考及妥当的安排,深刻反映出周边汛塘环境对集场运行的重要作用。因此,雍正、乾隆、嘉庆时期湘西集场大多设在汛塘所在地或其附近,发生耦合与交集,呈现出湘西社会从“羁縻政体”到“军政兼理政体”的转型。

总之,随着改土归流的完成,族群之间关系的改善与汛塘系统的建立,为湘西集场的发展创造了有利条件,两者在设置与方位上的交集,反映出特殊时期地域集场与军事管控之间的互动关系。正如研究者所指出,在乾嘉苗民起义后,清廷在湘西大兴“屯政”,而屯防职能之一就是“弹压各处集场”[27]。而伴随清廷的衰落与大量汉族移民的进入,民族交流与融合进一步加强,安全保障问题进一步淡化,湘西集场与汛塘系统依存关系明显弱化,甚至发生完全脱离,也属正常趋势,更反映出新型体制下湘西集(市)场逐渐市场化(民治)的趋势,是湘西“整合入大一统中国社会模式”[28]的一个重要方面。