调适与应对:唐代以降中央王朝对黔东南侗族地区的经营与管理

罗康智,莫明仙

一、唐宋时期中央王朝对黔东南侗族的经营与管理

自秦汉到隋唐五代1 000 余年间,中央王朝虽然在侗族地区建立了郡县,但多为“入版图者存虚名,充府库者亡(无)实利”之地。到唐代后期,由于安史之乱,唐室式微,加之唐末农民大起义,中原大乱,诚徽州大姓杨氏首领和叙州其他大姓趁机崛起,杨承磊“自署刺史”,号称“十洞首领”,杨再思自称诚州牧[1]24-25。昌师益、潘金盛等势力坐大,趁机脱离朝廷的统治。五代时期,侗族地区战乱不止。后梁开平元年(907 年),马殷被梁王朝封为楚王,先后占领了潭、衡、邵等七州,进窥辰、叙二州,其部“不问老幼,皆杀之,流血盈城”[1]25。为制止马殷西进辰、叙二州,杨再思、杨承磊、潘金盛等率众抵御。后周广顺二年(952 年),马氏政权覆没,楚地动荡,战事迭起,原“十峒首领”杨再思之子杨正崖趁机以“十洞”称诚、徽二州,自署刺史[1]25,使侗族社会得以自立发展。这就使得处于山区的侗族先民能够较为充分的发挥具有家族村社的固有特色,村社内部的社会管理和村社之间的侗款联系由此被推向了稳定延续的状态,这一实情在明代刘钦的《渠阳边防考》中亦载:(当时侗族社会内部仍然处于)“千人团哗,百人合款,纷纷藉藉不相兼统,徒以盟诅要约,终无法度相縻。”如果按照西方的社会发展理论,可以把这样的微型化的地方建制称为“酋邦”。也就是说,当时的侗族地区多以“酋邦”林立的状态存在,在“酋邦”社会之上,始终没有建立中央集权式的政权。

这种状况从唐代后期开始经过了五代十国,一直到北宋初年,外部环境才有所改变。重新统一全国的北宋王朝对侗族地区承袭了传统的羁縻政策,将侗族各家族村社的首领大部分委任为羁縻州县的长官,其中今黔东南境内的黎平、锦屏以及天柱、镇远等部分地区属于当时的诚、徽州;今三穗及岑巩、天柱西部、锦屏北部、镇远东部属思州辖地。但这样的羁縻州县长官并不需要改变传统的侗族社会结构,而仅仅是代表中央王朝对整个侗族地区实施名义上的控制而已。他们往往是通过与各家族村社的寨老协商的办法收集供奉,以便向中央王朝交差,中央王朝的赏赐也会与他们进行分享。不言而喻的事实在于,这些行动都被规约进了款规之内。从上文《渠阳边防考》的记载中也可以看到,按照这种形式,诚、徽州一类的州县长官虽然拥有太守、刺史一类的虚衔,但在行政时他们还得与各家族村社的寨老达成协议,他们仅是朝廷与乡民之间的中介而已。

除了实施羁縻制度以外,北宋王朝在侗族地区还实施了三项关键性的决策:“溪峒”建制,“峒丁”组建和榷场贸易。所谓“溪峒”建制就是沿着水路交通将每一条通航河流的流域范围设置为一个“溪”,然后将居住在河流两岸的居民各分为一个“峒”,也就是所谓的“一溪辖两峒”。据脱脱等撰《宋史·西南溪峒诸蛮下》记载:“[嘉定]七年(1214 年),臣僚复上言:辰、沅、靖三州之地,多接溪峒,其居内地者谓之省民,熟户,山瑶、峒丁乃居外为捍蔽。”①参见〔元〕脱脱《宋史·西南溪洞诸蛮下》卷494,中华书局2016年版,第14196页。这样的建制除了在侗族地区流行外,在土家族和苗族地区也普遍实行过,因而在《宋史》中将整个沅江流域,乃至整个都柳江流域泛称为“沿边溪峒”。黔东南大部分地区都属于“沿边溪峒”的管辖范围。值得一提的是,这样的建制具有高度自治性质,每一个溪峒的设置都是针对每一个具体的侗族村社而命名的,一个溪峒事实上就是一个家族村社。

溪峒虽然设置了,但朝廷并没有打断其内部结构,而是承认他们社会运行的合理性和行为的正当性。每个溪峒要承担的任务仅止于不侵犯和骚扰内地,在协商的状况下,参与朝贡,并在名分上代表朝廷对乡民进行管理,而管理的手段又是按照当地侗族的款约,而不是按照中央王朝的法律。这一政策的执行导致了三个方面的后果:一方面,很多侗族社区的结构都因此而带上了4 个音节的地域名,比如在后世典籍中读到的“中林验洞”“赤溪湳洞”等都是因此而来的;另一方面的影响是侗族自己的自称反而被掩盖了,而纳入了这一建制的居民,反而被称为“侗民”,后来还发展成了侗族的通用族称;最后是这样的行政建制使普通的侗族乡民有可能与内地的汉族发生直接的信息和物质交流。其中最典型的事例是侗族传统的“父借子名制”“子借孙名制”虽然处于延续状态,但汉族的姓氏开始成为村寨头人对外的姓氏,并由此而产生了众多的传说。比如侗族内部很多人都姓杨,并自称是杨家将的后裔,还有不少人姓石,姓李,这些姓氏都要追踪到汉族的名门望族,都与北宋在这里实行“溪洞”建制有关。

值得注意的是,侗族的“溪洞”建制是否体现侗族先民真的有汉族的名门望族血统是毫无意义的。因为这些姓氏和字辈仅是外加的,只有在和中央王朝发生关系时候才能派上用场,本身内部运行时却无用武之地,因而追究其历史的真实性是毫无意义的事情。与此同时,由此而派生出的“飞山庙”“祖师庙”也是如此。事实上,从他们指认的祖先等都可以明显地看到这样一些附会的姓氏和字辈不会早于宋代以前。

北宋王朝在侗族地区实施的另一重要政策就是大量招募侗族青年充当士兵。这样一来,部分侗族乡民也因此而获得了“峒丁”这一名称,并对后来侗族族称的定型发挥着至关重要的作用。这一政策执行的一个关键影响在于,组建军队必然要拉开阶层差异,对不同的士兵要给予不同的军衔,以便作战的时候能统一指挥,协调作战。然而,侗族家族村社内部又是人人平等的,两者并不能相互兼容。因而,宋朝这一政策的推行必然衍生出“双轨制”的后果,也就是说被招募为“峒丁”的乡民,表面上获得了不同的社会身份,在《桂海虞衡志》《岭外代答》都提到侗族乡民可以分成多个不同的层次,而《溪蛮丛笑》甚至把投靠其他家族的“峒丁”称为“奴狗”[2]306-307。如果光看这些文献记载的表象,往往会以为侗族社区内部发生了阶层分化,甚至有了阶层的对立。然而,这是一种局外人观察的假象,因为不管他当上“峒丁”与否,它的基本生活依赖依然是在家族村社中完成。北宋朝廷仅是他们在立功的时候给予一定的赏赐,或者是给他们一定的头衔而已。这样的赏赐和头衔并不能代表他们在日常生活中的地位,也供养不起他们的日常生活,以至于在宋代的典籍中记载朝廷给他们的赏赐,会长期的留存下来,成为生活中的一种炫耀,特别是银器往往成为一种外在的社会身份的标志而代代相传。但这些东西只是在对汉族和中央官员面前有效,赏赐再多,头衔再多的人回到村社之后还得听寨老的指挥,还得按照款约、款规办事和生活。

宋朝执行这一政策的深远目的是要借助侗族的势力去制衡生活习惯差异性极大的边缘民族,特别是苗族。事实上是用赏赐的手段招引侗族的青年为宋廷收编,整个决策的目的仅止于此。因而当时的宋廷执行了好几种相互关联的决策:一个决策是把生活在坝区的侗族招募为“峒丁”,并严格要求他们只在坝区活动,沿着山麓向上挖掘三锹以上的地带都不允许他们进入。将真正山区的苗族居民都称为“三锹”,而且同样不允许他们下山。这种靠行政手段维系起来的山区与坝区的分界,在宋代一直得到稳定的延续。另一个决策是把侗族居民在条件允许的区段相对密集集中起来,让他们定居。目的仍然是让他们替朝廷稳定边疆,让这些不花代价的军队为北宋王朝守边,防止山区的其他民族进入汉族内地。《溪蛮丛笑》的“十庄院”条所记载的内容就是一个生动的实例。该条载:“数十年前,徭僚侵占虾蟆行寨。省地土人,申请招致靖州仡佬,防托借田买屋以居,名十庄院。”[2]330这段话的意思是说,虾蟆寨原是宋军的戍守据点,其后,这个据点被边远山区的苗族、瑶族攻破。宋廷并没有简单地派兵夺回,驻兵设守,而是接受了汉族居民的建议,从靖州地区招募侗族居民在原据点的旧址屯田戍守,将原来宋廷控制的土地借给其耕种,房产变卖作为其私产。另一个重要的决策是对侗族居民实施开放,允许侗族乡民自由进出汉族的城镇和村庄,但却不允许深山区的居民自由进入汉族内地。陆游的《老学庵笔记》就生动的描写了侗族居民元宵节进入汉族城镇观灯的盛况,这一描写正好是宋朝对侗族居民实施这一特殊政策的生动说明[3]。

宋朝在侗族地区实施的第三项政策就是展开多渠道、多层次的广泛贸易。首先是朝廷与各羁縻州县长官之间的贸易关系,这样的贸易具有明显的国防安全性质。宋廷在边境地区修筑大量的粮仓,用少数民族地区最缺乏的金属制品、食盐,以及丝绸、瓷器等生活用品与朝廷所委任的羁縻州县长官交换粮食。对于交换来的粮食朝廷并不急于消费,而是将其囤积在边境地区的粮仓里面,预备一旦边境发生战争时作为军粮使用。如果边境长期安定,那么这样储存起来的粮食又会转化为避荒,赈灾粮食使用。这项贸易政策执行的结果,使得宋朝在整个西南边疆几乎可以做到不需要内地供应粮食也能满足需要,而且极大程度上节约了运输成本。但对侗族地区而言,却使得这里的羁縻州县的长官们形成一个权势很大的势力集团,并使他们获得了控制整个侗族地区的权势,为以后侗款涉及范围的扩大奠定了社会基础。需要注意的是,在宋代典籍文献中经常被记录到的正好是这一个社会集团,而较少涉及普通的居民。其次,宋朝政府保护并鼓励汉族居民深入侗族社区,展开民间贸易和采矿。黔东南地区很多的矿产资源正是在这个时候得到了开采。天柱的黄金,岑巩和黎平的砚台石等都是在宋代首次得到开采的。随着这些矿产的输出,内地的汉族也开始了解黔东南侗族地区的自然风光和特有物产。单就《溪蛮丛笑》而言,书中就准确的记载了阳河、清水江、黎溪等黔东南的主要河流。同时还记录到了这一地区的很多土特产,如优质木材、白蜡、各种矿产,乃至于牛、马等牲畜。这样的贸易活动,到了宋廷南迁后还得到了进一步的加强,特别是马匹、朱砂和黄金,以及优质木材都成了内地与黔东南侗族地区的大宗贸易商品,其中马匹在军事上的价值更是引起朝廷的充分关注。第三,侗族居民与内地汉族商贩之间出现了零星的贸易。由于这样的贸易总是由家族村社的寨老们组织,虽然贸易的商品十分零碎,而且规模也不大,但整个黔东南地区的贸易总额却不小。这从《溪蛮丛笑》对木材品质规格的精准记载可以得到印证:“枋板皆杉也,木身为枋,枝梢为板。又分等则。曰出等甲头,曰长行,曰刀斧,皆枋也。曰水路,曰笏削,曰中杠,皆板也。脑子香以文如雉者为最佳,名野鸡斑。”[2]121在《溪蛮丛笑》“野鸡斑条”才一百字左右的记载中,就精准的揭示从侗族地区输送出来的木材可以分为三等九级,不同等级的价格都各不相同。此外,还有特级的木材,也就是所称的阴沉杉,即野鸡斑,则是无价之宝的特级木材。从这一品级等次的详细记载不难看出,从黔东南地区输出的木材已经不少了,贸易的程度已经有了惊人的发展,否则就不会自然形成品质认证指标体系。

宋朝上述三个方面的重要决策最终都使得侗族与当地的其他少数民族相比,在社会地位和身份上显得极为突出,深受朝廷的重用,在经济上也有了飞速的发展,成了当时最富有的民族之一。

二、元朝时期中央王朝对黔东南侗族的经营与管理

宋代之后继起的元朝,在统一全国的前后对侗族的政策做了重大的调整,调整的要点与宋代不同,它并不过分看重侗族在边防上的价值,而是把侗族作为一般的少数民族来看待。相反,却高度重用土家族,支持土家族思州田氏土司将整个黔东南侗族纳入该土司的领地之下,黔东南地区众多长官司一级的土司也就是在这样的一个背景下设置起来的。与此同时,元廷还批准思州田氏土司,在他的领地内设置了府、州、县等各级行政单位。这是在侗族地区首次正式设置了地方行政建制,其行政建制与此前的羁縻州很不相同,是具有实质意义的行政设置。遗憾的是在《元史》中没有得到具体的记载,但当思州土司在一百多年后投降明廷时,却开出了一个庞大的行政建制清单。从这份清单中可以看出田氏土司在领地内的行政设置概况。这里摘录《明实录》有关记载为证:“元思州宣抚使兼湖广行省左丞田仁厚遣其都事林宪、万户张思滥来献镇远、右(古)州军民二府,务川、功府水(邛水)、常宁等十县,龙泉,瑞溪沿河等三十四州,皆其所守地也。于是命改宣抚司为思南镇西等处宣慰使司,以仁厚为宣慰使。”[4]需要说明之处仅在于思州田氏土司的辖境范围非常广,黔东南侗族地区仅是其领地中的一个有限组成部分。具体而言,上文提到的镇远、古州二府就直接管辖着黔东南侗族地区,但十个县中仅有四个县在黔东南,而四十三个州中,仅有三分之一管辖着黔东南侗族地区。而且值得强调的是,这样的统辖格局是在元代末年时才出现的情况。在元代初年,思州田氏土司仅仅控制了黔东南地区的北部。其后的历史发展则是田氏土司在元廷的支持下,不断的蚕食侗族地区,并将他纳入自己的领地范围内,经过了一百多年的努力才控制住了整个黔东南侗族地区。当然,这一领土展拓的结果最终又导致了黔东南侗族地区众多长官司一级的土司家族的诞生。因而,要了解元代的黔东南侗族地区的历史过程,首先得弄清楚为何元廷要这样大力的扶持土家族土司,同时又为何要贬低侗族,压低侗族的社会地位。

整个元朝民族政策的决策由来,与宋元之间的国内政局有重大的关系,而且在上文已经做了说明。宋廷大力扶持黔东南地区的侗族,目的是为了遏制更边缘地区的民族进入汉族地区,而这样的扶持政策却最终导致了整个侗族地区的军事实力在防守上有余,而在进攻方面明显不足。元朝统一全国的过程又和以往的历代王朝不同,不是由中原向西南开疆拓土,而是先行控制了中国的北方,接着攻下了云南,控制了长江和珠江的上游,然后才慢慢地向东扩展势力,最后才吞并了南宋。因而在宋元之间,两个王朝的对立恰好是隔着整个云贵高原而展开的。为了防范元蒙势力的东进,南宋末期,宋廷就不得不改变原有的民族决策,大力支持进攻性更强,战斗力更强的地方势力,特别是思州田氏家族的势力。激励他们沿着沅江各支流的中上游设防,以便阻断元蒙势力的东进,而田氏家族借助这个机会得以在阳河的上游修建了镇远城。①这个宋元之间的镇远城位于现在的黄平县旧州镇,而不在今天的镇远县。此外,还在清水江的上游设置了天堂镇。②天堂镇指今天的重安江镇。宋廷这一政策的改变,奠定了后来思州田氏土司的飞速扩大。该家族的势力也从乌江流域展拓到了清水江和阳河流域,影响了日后该家族在湖广行省中的特殊地位。宋元对立造就了土家族在贵州东部地区的社会优势,元朝统一全国后又不得不正视这一社会现实,并因此而大力扶持土家族思州田氏土司对黔东南侗族地区的管辖。在这里需要重点补充说明的在于,从元代开始逐步废除了前代运行的羁縻制度,开始普遍实行土司制度。

元代的土司制度与前代的羁縻制度之间存在着较大的差异,其差异主要表现在如下五个方面:其一,中央王朝所委任的土司并不是虚衔,而是实职。元代委任的土司名号就包括宣慰使、宣抚司、招讨司、安抚司、长官司等等,每一个职位都有明确的职衔、品级。也就是说,他们都是朝廷的正式官员,而不是游离在朝廷官僚体系之外的地方势力头领。在这一点上,它与前代的羁縻州县长官是很不相同的。其二,所有土司的领地是永恒稳定的,而且是得到朝廷的承认和保护的。土司自己无权改变自己的领地,只要他们不犯法,不立功等朝廷也不会轻易地改变他们的领地,允许他们“世有其土,世长其民”,也就是说他们的领地也像州县的官僚那样有一个稳定的辖地范围。如果土司要改变领地,不管是扩大还是缩小都得报经朝廷批准才能实施。其三,土司的统治实行的是“双轨制”。对朝廷而言,他们是皇帝管辖的官;但对于他们统治下的居民而言,他们则是坐镇一方的“土皇帝”。他们可以在领地范围内设置行政机构,委派官吏,征收赋税,组建军队,制定法律等等,一切都是他们说了算。这与此前的羁縻制度很不相同,羁縻制度的长官对朝廷而言,来去自由,并不是稳定的官僚,他们对其统治的居民而言,仅是以自己的势力控制一定的土地和人民而已,朝廷基本上不过问他的内部组织,这与土司制度亦很不相同。其四,土司的行为以及对土司的奖励、惩处、承袭等一切由朝廷做主,土司及其后继者只能依法行事,不允许威福自专。在土司制度执行的700 多年间,各地、各民族的土司随时都可以受到朝廷的奖励和惩处,他们的继承和任免都由朝廷按法定的手续办理,一切都纳入了法制轨道去运行,而且要担任土司的候选人都必须得先行熟悉汉文典籍、朝廷的法律法规才有资格继任为土司。为了土司能够很好地继任,朝廷还开办特别的学校,以便对土司的后继人进行培训。而这一切在此前的羁縻制度下,是绝对没有的事。其五,土司在其领地的行政管理,可以不受朝廷的规约,一切都以相关的民族文化为转移。土司统治的土家族地区就按照土家族的习惯法去办,统治的侗族地区就按照侗族的习惯法去推行,其他民族的土司也是如法炮制。这样一来,自然会派生出一个非常重要的客观事实,一个土司可以统辖好几个民族,而对各个民族的施政办法又可以各不相同,土家族的思州田氏土司就是如此。在他的辖境内,不仅有土家族,还有侗族、苗族、仡佬族、瑶族等等,这正是田氏土司在其领地内会设置两个府,十几个县,四十几个州的原因所在。因为土司自己设置的府、州、县和内地的府、州、县很不相同,他可以按照不同民族的文化差异采用不同的办法去加以统治,因而才需要在很有限的范围内设置如此多的行政单位,但这样执行的后果却会使得思州田氏土司虽管辖着黔东南侗族地区,但是他却没有改变侗族的传统文化,也没有必要改变,而是让整个侗族地区按照自己的文化发展下去,他们仅是代表朝廷对整个侗族地区实施间接统治而已。这是元代民族政策的一大创举,而且对黔东南侗族地区的社会发展产生了积极深远的影响。

元代实行的土司制度与前代的羁縻制度之间存在着较大的差异,土司所委任的土官和流官所担任的官职,其性质虽然不相同,但却是可以相互转换的,土司可以同时兼任流官。上文提到的田仁厚就是湖广行省的左丞,这个左丞就是他所任的流管职衔,其职位相当于今天的副省长。与此同时,朝廷也会派遣流官去监管土司,上文提到的万户张思滥就是元廷派去监督田氏土司的流官。

元朝在黔东南侗族地区推行土司制度并不是一件轻而易举的事情。原因在于,侗族原有的社会体制是家族村社,这样的社会组织很难适应跨家族村社管理的需要。元廷要在这里推行土司制度很难从一开始就扶持侗族的地方势力首领直接担任土司,因而不得不借助其他民族的势力在黔东南侗族地区推行土司制度。由于土家族的地方势力基础厚实,对元廷又极为忠顺,深得元廷的信任,这就使得元廷从一开始就支持土家族思州田氏向黔东南侗族地区渗透。更由于土家族思州田氏土司距离黔东南侗族地区最近,因而拥有诸多的有利条件可以迅速控制黔东南侗族地区。然而,黔东南侗族地区对周边的其他各民族的土司而言是一片亟待征服的广大区域,思州田氏在这一地区的顺利掌握必然会引起其他土司的眼红,并引发新一轮的竞争。参与的地方势力包括黔中地区宋氏集团,黔北地区的播州杨氏土司,这两个土司集团都是早年定居少数民族地区的汉族遗民,而且与四川的地方势力关系密切。另一批参与竞争的包括酉水流域土家族的彭氏集团,以及辰溪方面的其他少数民族。

在元初展开的这一竞争过程开始于元廷还没有统治全国之前,当时的思州田氏集团主要控制着乌江流域,而且是通过四川方面与元廷发生关系。为了牢牢的控制阳河,进而控制清水江,田氏集团的首领联合播州杨氏土司的首领,向朝廷建议改变驿路的走向,不再顺着乌江进入四川,而是沿着阳河东下,直接进入沅江主航道,再穿过洞庭湖进入长江。元廷出于迅速控制江南地区的需要,接受了两家土司的建议,沿阳河开辟新的驿路[5]。因此,思州田氏土司和播州杨氏土司为了争夺这一地盘,又引发了新一轮的争夺。两家土司为了争夺这条驿路的控制权,都拼命向南展拓势力,结果却导致了对阳河和清水江的控制,呈现出平分秋色的局面。播州杨氏土司控制了阳河和清水江上游的航道,而田氏土司由于得到了湖广方面土家族势力的支持和响应,因而顺利地控制了镇远以下的阳河河道,成了黔东南北侗地区的实际统治者。为了便于控制这一航道,田氏土司还不断地将自己的腹地不断的往南迁,《读史方舆纪要》有载:“(思州府)《禹贡》荆州,秦为黔中郡地,汉为武陵、牂牁二郡地,唐为思州地,宋因之,元属思州军民安抚司。《通志》:元至元十三年,思州田氏降,置沿江安抚司,隶思州安抚司,寻自龙泉坪移安抚司治清江。”①此段文献记载讹误较多,详情参见罗康智,王继红:《明史·贵州地理志考释》第196-204页。从这段文献的记载中我们可以看到,元至元十三年(1276 年),思州土司先是将其腹地由务川迁到了石阡的龙泉,然后再迁到了镇远,最后迁到了阳河边的岑巩。随着腹心地带的南迁,田氏土司进而将势力推向了清水江下游,以及更南方的黎溪和大溪。

两家土司平分黔东南侗族地区的格局并不是事情的终结,新一轮的竞争又在田氏土司和新添宋氏集团之间展开。新添葛蛮安抚使宋子贤,乘机向元廷提出建议希望朝廷允许他招抚皮林、九堡一带的侗族居民。元廷不明情况答应了他的要求,于是新添宋氏和思州田氏之间围绕着黔东南侗族地区南部的招抚工作展开新一轮的竞争。竞争的对象是位于今天湖南和贵州边境上的九堡地区和贵州与广西交界的毗邻地区。竞争的结果虽然放缓了田氏集团在这一地区的领地扩展,但宋氏集团得利也是微乎其微,最大的困难在于宋氏集团距离这里太远,稳定控制这一地区很困难,而最终的结果使得这里成为他们相互竞争的战场。黔东南侗族地区很多边缘的家族村社在此后的很长一段时间内长期保持着半封闭状态,其实仅是各土司之间长期竞争派生出来的产物,也正是因此而使得侗族的远古传统在古州(今榕江)等地区得到了长期的保存。

周边各土司向黔东南侗族地区的插手,不仅引发了土司之间的竞争,也引发了朝廷的不安和警觉。元廷无法忍受个别土司一意孤行,独霸一方的行为继续下去,因而在全国大局稳定后随即从湖广和四川两个方面,鼓励干预土司之间的这种领土之争。其中,影响最大的事件是湖广行省的经历郭昂统兵顺阳河西进,攻打思州田氏和播州杨氏正处于争夺的容山苗族,结果获得了成功。不仅控制了容山,而且沿着阳河派遣了常驻军队,这就意味着思州土司田氏独揽阳河河道的企图遭到了遏制,各大土司之间的竞争至此告一段落,不管是思州田氏还是播州杨氏,新添宋氏都致力于在已经控制的侗族领地内强化行政建制,军事方面的争夺得到了基本的平息。在以后的发展过程中,凡属思州田氏控制的地区都纳入了湖广行省控制的范围,而播州杨氏所控制的范围则交由四川行省统管,新添宋氏控制的地域,则处于游离状态,有时归湖广统领,有时候又归四川行省管理,直到元世祖末年才最终划归四川行省管辖。

各土司竞争的结果不仅是一种势力和领地的划分,对各地区侗族的发展也打上了深深的烙印。黔东南侗族地区的大部分下级土司,大多数长官司家族都出自思州田氏的宗亲就是一个明显的例子。而黄平、凯里、福泉等地所建立的下级土司则大多数属于播州杨氏的宗亲。与此同时,一些有影响的侗族地方势力也在这些大土司的竞争过程中被扶持了起来,也相继被委任为下级土司,比如,潭溪长官司石氏、福禄永从蛮夷长官司李氏就是如此。

在整个元朝统治时期的各土司之间的竞争一直没有停息,朝廷也不得不在其间做出相应的调整,其中影响最大的是宋隆济和蛇节事件。该事件爆发于元成宗时期,由于元廷急于对八百媳妇(即今天的云南西双版纳州和泰国境内的清迈市)用兵,因而通过湖广行省对阳河驿路沿线的各族居民征集军队和粮草,引发了新添宋氏土司宋隆济和亦奚不薛的土司联合反叛,朝廷不得不从湖广和四川两个地方调兵镇压,花费了整整5年才平息了这场叛乱。而平叛的结果直接导致了新添宋氏集团的分裂,宋隆济的后裔迁到了贵定后,宋隆济的侄儿宋阿重控制了宋氏集团的大本营。宋氏集团的这一分裂削弱了其实力,也削弱了宋氏集团与播州杨氏集团的竞争力,至此之后,宋氏的地位明显低弱,仅仅控制了黔中地区而已。宋氏集团在黔东南侗族地区的势力被思州田氏集团彻底替代。自此以后,在黔东南侗族地区,除了少数家族村社由播州杨氏集团控制外,其他大多数的家族村社都落入了思州田氏的手里,并一直由湖广行省统辖。

元朝末年随着红巾军起义的爆发,元廷处于风雨飘摇之中。与此同时,南方的农民起义军纷纷建立很多的地方政权,其中徐寿辉,陈友谅,明玉珍所建立的政权、辖地范围都涉及黔东南侗族地区,并与思州田氏土司关系直接,因而对侗族地区的下一步发展影响最大。思州田氏土司在整个元代都属湖广行省的下级土司,并直接掌控着黔东南的绝大部分侗族地区,在整个元朝该土司仅仅是被任命为安抚使,统辖的范围虽很大,但级别并不高。等到农民起义军纷纷建立政权后,思州土司与元廷的直接联系也就被割断,致使这个土司不得不摇摆在各农民起义政权之间。徐寿辉得势,思州田氏就投靠徐寿辉;明玉珍得势,该土司家族的成员又有人投靠了他;等陈友谅得势之后,其家族又有人投靠了陈友谅。应当看到这不仅是一个土司的生存之道的问题,同时还引发了田氏土司的内部分裂。因为在这样的摇摆投靠的过程当中,田氏家族内部有势力的宗亲、集团也可以见风使舵,各自投靠不同的组织,以便获得更大的官位和更大的实权,其中,最具代表性的人物是田茂安。田茂安先投降徐寿辉,然后又转投明玉珍。每一次投降都谎称自己是正宗的思州土司,结果徐寿辉和明玉珍都给他提了官,先后当上了宣抚使,宣慰使。等到田茂安的儿子田仁智发现明玉珍不可靠后,转投朱元璋,朱元璋随即正式任命他为宣慰使。而真正的思州土司田仁厚也随即投降了朱元璋,也被朱元璋委任为宣慰使,最后导致了思州土司的分裂,变成了思州、思南两家土司。对黔东南侗族地区的控制主要是落到了思州宣慰使的手里,而思南土司仅仅控制了镇远一带的侗族。

三、明朝时期中央王朝对黔东南侗族的经营与管理

明初基本沿袭了元代的行政建制格局,将黔东南侗族地区主要交由思州田氏土司统辖。在其辖境内先后设置了20 多家下级土司,这些下级土司中,有些土司家族出自田氏家族的宗支,有些则是侗族地方势力的代表。但这样的格局并没有维持多久,原因在于,大明王朝为了守卫云南不得不强化对驿路的直接控制。然而,从湖广通向云南的这条驿路恰好是湖广、云南、四川和广西的四省边境地带,要控制这条驿路,各省都感到鞭长莫及。朝廷也极力想摆脱这一困境,因而早在田仁智和田仁厚归附朱元璋时,明太祖就开始考虑如何进军云南和控制驿路。其后随着控制云南的成功,控制驿路也就被提上了议事日程。在明太祖统治的晚年,就曾试图改变驿路沿线土司的分布,然而最终因为皇帝的继承人问题干扰而被迫搁置下来。等到明成祖朱棣重新控制全国后,如何处理驿路安全自然成了刻不容缓的事情。于是在永乐十一年(1413 年),明廷以思州和思南两家田氏土司内讧为口实,出兵抓捕了思州和思南土司田宗鼎和田琛,没收了他们的领地,并在这些领地上分置了8 个府。《明史》卷三百十六对此有明确的记载:“琛、宗鼎分治思州、思南,皆为民害。琛不道,已正其辜。宗鼎灭伦,罪不可宥。其思州、思南三十九长官地,可更郡县,设贵州布政使司总辖之。命顾成剿台罗诸寨。成斩苗贼普亮,思州乃平。十二年(实为永乐十一年)遂分其地为八府四州(实为另拨二州隶焉),贵州为内地,自是始。”其中直接统辖着黔东南侗族的府有4个,分别是黎平府、新化府、镇远府和思州府。

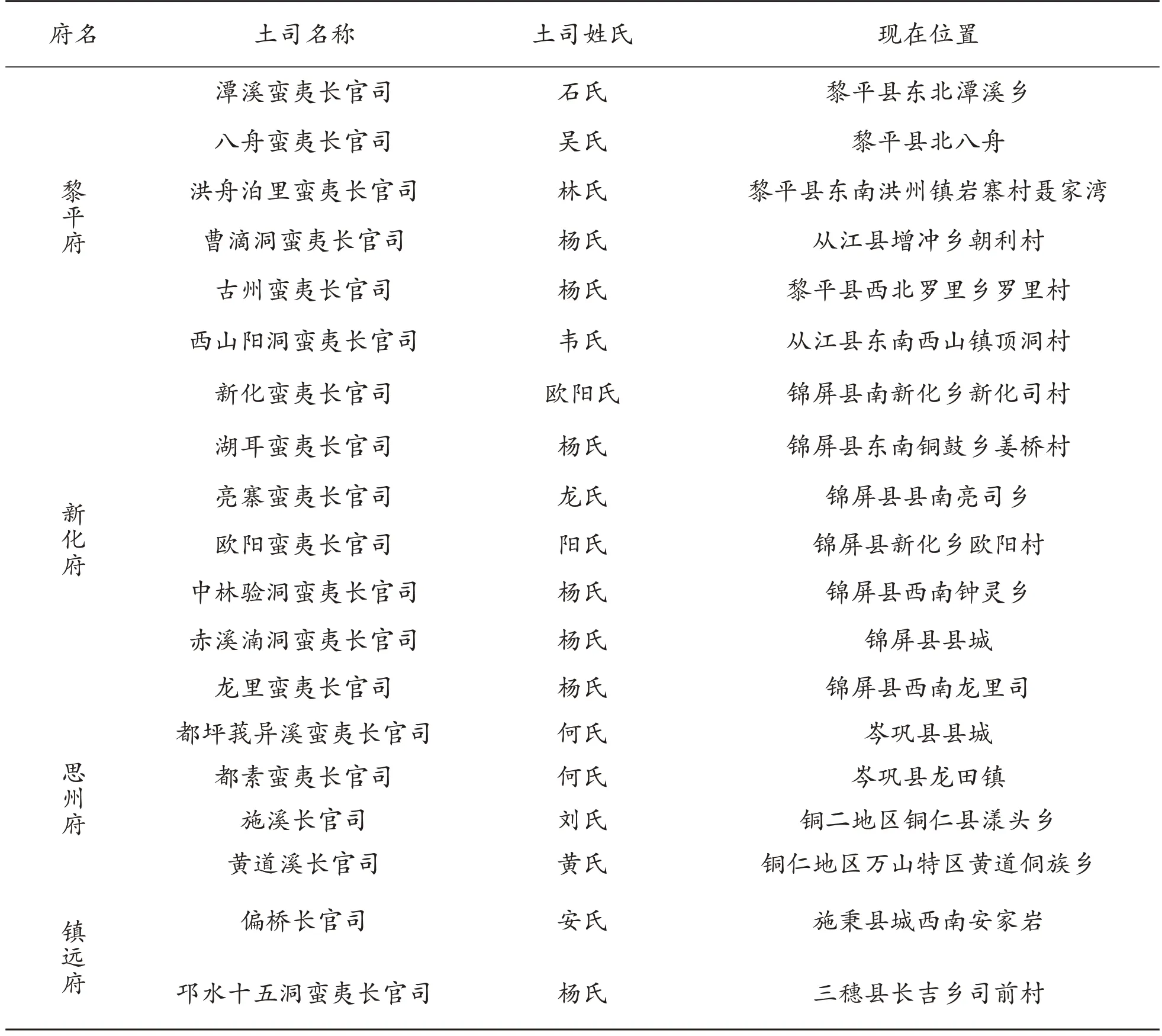

新设置的这4 个府就其实情而言,其实全是一些空壳府。每个府的属下并没有完整的行政建制,也没有服役、纳税的居民,每个府仅是统辖几个小土司而已,并且是由这些小土司直接统辖当地的居民。各府统辖土司的具体情况见表1。

表1 明朝在黔东南设置的土司

因而贵州省和各府的设置并没有改变侗族地区的土司建制,仅仅是将田氏土司管辖的下级土司收归国家统管而已,侗族的家族村社仍然在土司制度庇佑下继续延伸。下文将以明朝在黔东南设置的黎平府和新化府加以说明。

贵州设省之初,明廷在今天黔东南的侗族地区设置了两个府,一个是新化府,一个是黎平府。此事《明史》卷三百十六有载:“黎平,元潭溪地也。洪武初,仍各长官司。永乐十一年(1413 年)改置黎平、新化二府,宣德十[九]年(1434 年)并新化府入黎平。”新化府的辖地大致相当于今天的锦屏县,而黎平府的辖境大致相当于今天的黎平县,以及从江和榕江两县的部分地区。之所以设置为两个府显然有它的根据:鉴于这两个府的辖地都来自思州田氏土司的领地,明廷在这里设置两个府的依据显然是利用了思州土司的档案资料,确定两地有分别设府的条件。可是,设府后不到23年,朝廷立即裁废了新化府,将该府全部并入了黎平府的管辖范围内。这在贵州的行政建制中一直是一个疑案,研究者经常提出这样的问题:既然设置了两个府,为何又轻而易举地把它撤掉?答案只能有三个:其一,认为新化府地狭民稀,没有必要设府。《明宣宗宣德实录》卷114 有如下记载:“宣德九年十一月庚子(1434 年12 月27 日),并贵州新化府入黎平府。以新化、湖耳、亮寨、欧阳、中林验洞、龙里、赤溪湳洞七蛮夷长官司皆隶黎平府,以地狭民稀故也。”如果就当时的辖境而言,地并不小,人并不稀,经济更是发达。这不能成为裁废新化府的根本原因。其二,设府时朝廷偏听土司进言、因而才过于轻率的乱设了一个新化府。这个答案的漏洞在于人们很难相信政治清明的永乐时代,朝廷为何会如此糊涂。其三,行政管理的成本太高。但这同样不能自圆其说,因为在此之前的思州土司对新化治理得井井有条,而且就是在田氏土司罢废的永乐初年,该土司还向朝廷建言要朝廷在新化的辖境内增设赤溪湳洞长官司。这样一来问题就又出来了,土司都可以要求增加行政建制,而且管得下来,到了流官手里就管不下来了,这无论怎么说也是难以自圆其说的。经过多方的查证后,直到今天才慢慢澄清了历史事实。上述的三种解答都没有切中要害,其要害在于土司的管理办法和流官的管理办法有差异。

原来在明初时,侗族北部支系的居民,主要依赖稻田为生,人工林业尚未发展起来。广大山区的主体居民是苗族而不是侗族,由于在明初时苗族的生息地还处在“生界”中,其间的苗族居民,并未纳入新化府的管辖范围内,新化府仅能统辖为数不多的侗族居民,因而才会出现人口稀少的假象。所谓“地狭”则是因为当时的侗族居民仅生息在河谷坝子中。就总体而言,河谷坝子所占的比例十分有限,因而也才造成了“地狭”的假象。此外还有一个原因,是这一地区疟疾流行,也就是明人典籍所称的“瘴气”。清水江沿岸和主要支流的下游,海拔很低,温暖潮湿,开辟成稻田后,蚊虫很容易滋生和越冬,成为疟疾传播的媒介,致使喜欢临水而居的侗族居民,在清水江流域的低海拔地带,反而人口稀少,而各支流的上游人口反而密集。这从新化府所辖7 长官司的分布就可以得到反映。新化府共辖7 个长官司,位于清水江低海拔地带的只有2个,那就是赤溪湳洞长官司和新化长官司。而位于各支流上游的长官司却有5 个,它们是湖耳、中林验洞、亮寨、龙里、欧阳。这5 个长官司几乎是从西向东排成一条直线,每个长官司之间仅是一山之隔,这样的分布格局与规避疟疾直接关联,以至于作为新化府政治中心的新化,人口反而稀少,经济反而滞后。尽管这是一种假象,但在明代却是撤废新化府的口实。而南部支系的侗族,其分布地海拔虽然较高,但作为府所在地的五开卫城,人口明显高于新化,因而在以后的处置中,只能将新化府并入黎平府。

到了明代后期,情况却有了变化。随着明廷“皇木”的采办,清水江流域由于外销原木有水运之便,因而很快繁荣起来,最终导致经济势力反超了南部片区。南北经济的这种变化,在明代黎平府社会动乱中也得到了间接的反映。黎平府的社会动乱主要集中在明天顺以前,天顺以后仅发生吴国佐作乱一次。天顺以前多动乱,与北部地区的侗族势力较弱有关,动乱大多表现为“生界”内的苗族袭击铜鼓卫附近的各长官司。一旦获胜就必然东下湖广,或者北取平溪卫以便掳掠较为富庶的地区,而不会长期盘踞在新化与赤溪湳洞之间。因而这一时期的动乱对侗族南部支系生息地的冲击很小。但到了明末则相反,仅有的一次动乱,即吴国佐之乱。与播州的杨应龙之叛有关联,动乱涉及的范围仅止于侗族南部支系的分布区。与此同时,距离播州更近的北部侗族支系分布区,反而与杨应龙之叛完全无关,而且对吴国佐反叛不予以支持。关键的原因正在于,这时候的北部支系侗族,经济有了长足发展,与内地汉族的商务往来极为频繁,因而在立场上与朝廷保持一致。

在明代的贵州行省中,黎平府是最为边远的一个府。这不仅表现为黎平府离贵州省城很远,还表现为黎平府在政治、军事、经济等方面对湖广行省的依赖远大于对贵州行省的依赖。黎平府境内的五开、铜鼓2卫均隶属于湖广都司,2卫的驻军都来源于湖广,而且是黎平府境内汉族居民最集中的聚集点。黎平府内的动乱,不仅仰仗2 卫弹压,而且还要仰仗靖州、辰州、清浪等湖广都司所辖卫所的支持。而贵州属下卫所,由于距离黎平太远,往往会表现得鞭长莫及。从经济上看,由于黎平府与贵州省城之间,横亘着连片的苗疆生界区。黎平府与贵州其他地区的经济活动,只能仰仗小江通道,绕出镇远,才能与驿道主干线相连,展开经济活动,极为不便,而且贸易成本很高。相比之下,沿黎溪和清水江东出就能轻易地进入湖广行省的内地。就整个明代而言,黎平府与湖广行省的经济活动远比与贵州行省的经济活动频繁,而且商贸规模较大,对黎平府自身的发展,更能发挥作用。由于铜鼓、五开2 卫的驻军都来自湖广,这就使得黎平府各级行政机构与中央王朝的关系都深受湖广方面的影响。贵州省对黎平府的管理,由于交通不便,往往很难及时到位。因而黎平府在贵州行省被边缘化,就整个明代的政治格局而言,却是事出有因。黎平府的主体居民是侗族,而明廷委派的流官大多数不通侗语,因而有效的管理也会受到极大的障碍。这直接导致了黎平府从设置到明末,府以下必须仰仗各长官司代理。而且长官司治下,很少有汉族的民间移民定居,这就使得黎平府所辖的14 长官司,除永从蛮夷长官司因长官司长官家族绝嗣而改置为永从县外,其余13个长官司都稳定并延续到明末。府之下一直没有州级行政设置,除永从县外,也未设置过新县。整个黎平府几乎是以空壳府的形式一直延续到大明王朝灭亡。

13长官司能够稳定延续的另外一个原因,则与侗族的社会聚落方式有关。这些长官司都是以一片河谷坝子为基地,以稳定延续的家族村社构成其社会组织。各家族村社之间又都有崇山阻隔,哪怕距离最近的2 个长官司,发生联系的便捷渠道都得沿河而下,到达江河的汇合处,才能方便的接触和交流。换句话说,这13个长官司之间,几乎是在相互隔绝的状态下并行延续。在其他各府经常发生的各长官司间的领地纠纷,相互并吞蚕食,甚至酿成大规模的武装械斗的类似现象在明代的黎平府很少发生。其原因正在于这种相对封闭的社会聚落特点导致的后果。由于各长官司之间的直接交流不容易,必然使得明廷合并几个长官司建置州级行政单位变得困难重重。同时也因为这些长官司内向性太强,违法乱纪行为少,朝廷利用各土司纠纷实施改土归流的机会也少。正因为无机可乘,所以十三个长官司在整个明代无一被实施过“改土归流”,当然靠“改土归流”设置县级的作法也就失去了可能性。同样因为这些长官司的内向性太强,汉族的民间移民很难在这些长官司领地内顺利定居,这就使得尽管黎平府在明代设置的时间长达两百余年,但汉族移民增长数极其缓慢,以至于到明末时,黎平府境内依然没有规范的里甲建置,也没有户籍登记,土地也没有实施过丈量。相比之下,里甲编制的发展,相对于贵州行省属下的其他各府来看,黎平府提升得最为滞后。

改土归流前的新化地区,基本上沿袭着侗族社区原有的传统,靠家族村社维系。土司对各个家族征收的赋税和劳役都是随地所产,作为缴纳的对象,土司收到这样的供奉后并不是直接交纳给朝廷,而是在土司内部进行物质转换,把朝廷不适用的,不符合税赋规定的产品转换成国家规定的赋税产品,比如粮食、布匹、原木等等,再转交给国家。而一旦改土归流后,正规的府、州、县建制只能按国家统一的赋税制度收缴赋税,审理刑事案件。然而,在这样的侗族地区又恰好无法完全按照国家的要求管理赋税和审理案件。这样一来,不仅无法给国家提供赋税,就连扶持府、州、县的正常运转都得不到赋税的支持,这才导致像新化这样的府无法维持下去。裁掉了新化府,将行政权交由下属的各长官司管理,反而有利无害。而黎平府之所以能够维持,原因在于这里建有2 个卫所,也就是五开卫和铜鼓卫,能够招引内地汉族居民定居,因而能够提供有限的税赋缴纳,黎平府才可以运转。总之,不管是建了两个府还是撤掉了其中的一个府,在朝廷的决策过程中都无可厚非。整个事态的发展都以统一的国家税赋制度在民族地区失去中转机构后难以接轨直接关联,而不是单纯的府、州、县设置失误。不仅新化府的裁废有其深远的侗族文化的原因,就是新化府内长官司的调整和势力、地位的消长,也与侗族历史的演进有关联。

在田氏土司统治黎平和新化时,长官司设置的布局都倾向于在开阔的稻田区设置长官司。但随着北侗地区木材贸易的逐步升温,长官司的设置和经济发达地区也向清水江上游推进,最有代表性的就是赤溪湳洞长官司的设置。赤溪湳洞长官司的治所就位于今天锦屏县的县城。这里是小江、亮江与清水江的汇流处,随着汇流后水量的剧增,从这里以下的木排可以换扎成大排,而以上的江面则只能够单株的原木漂运,最多只能扎3根以内的原木小排。汇流之后的江岸处在崇山峻岭之中,河流两岸都没有可供开辟成连片稻田的土地资源,因而这里在原木贸易没有发展以前,连设置小土司都完全没有必要。但随着木材贸易的升温特别是北京城的营建拖动了木材大规模的采伐,这里的地位随之提升。永乐初年思州田氏土司建议设置赤溪湳洞长官司很快就得到了朝廷的批准,而且这个长官司在以后的明代历史过程中势力越来越大,财力越来越雄厚,其富裕程度远远超过了其他的长官司。因而在以后设置黎平府的派出机构时,就不再启用新化,而是直接设置赤溪湳洞的治所。这一转变也就种下了清代“争江械斗”的伏线。

四、清朝时期中央王朝对黔东南侗族的经营与管理

明清之交的黔东南侗族地区也和全国一样处于无序的混战状态。早在“平播之役”后不久,明廷鉴于黎平府距贵阳太远,一度将黎平府划归湖广行省,以便湖广行省所辖的卫所和领地相重合。但不久发现,湖广行省很难有效管辖黎平府,于是,又将黎平府划拨给贵州。此事《明史》卷三百十六有载:“永乐十一年二月置黎平府于卫城,属贵州布政司。弘治十年徙府治卫南。万历二十九年十一月改府属湖广。三十一年四月还属贵州。”在这样的一个变动过程中,不少汉族居民得以乘机落籍到黎平、思州、镇远等府辖境内。天启二年(1622 年),震动贵州全省的“奢安之乱”爆发,明廷不得不从湖广、江西、四川等地调集重兵平息叛乱,无意之中使黔东南侗族地区的汉族人数迅速增加,在一定程度上改变了民族之间的人口结构,并为汉族移民的大量进入铺平了道路。而就在明廷勉强平息“奢安之乱”后不久,清朝已经入主中原,于是贵州省的中部和西部地区很快就成了张献忠残部的控制范围。由于黔东南侗族地区距离湖广太近,驻军众多,给养也充足,因而农民起义军无法进入黎平、镇远等地久驻。相反,何腾蛟、瞿式耜等反清的明臣却可以借黎平、思州等作为反清基地,甚至在短期内,借助南明桂王的名义占领了长江以南的大半个中国,给清廷统一中国构成了重大的压力。如果不是南明王朝的内讧,清军几乎难以控制中国的南方。何腾蛟、瞿式耜的抗清最后以失败而告终,但清廷接管西南的过程仍然被整整搁置了15年。直到顺治十五年(1658 年),清廷借助洪承畴、吴三桂的努力才勉强得以接管了西南地区。但以后的历史发展又助长了吴三桂在西南地区的盘踞,前后又经历了20 多年,吴三桂的军事集团才最终覆灭。也就是说,从明末天启二年(1622年)开始,一直到清康熙二十年(1681年)止,其间前后长达58年,黔东南侗族地区从来没有平静过。其中,不管是何腾蛟的残部,还是吴三桂的残部都有大量的士兵流落到了黔东南侗族地区定居。为逃避清廷的搜捕,逃逸到这里的士兵同时也借助侗族人民的力量从事反清活动。这一系列的重大政治动乱最终使得黔东南侗族地区的汉族人数越来越多。进入这个地区的汉族居民不再像以前那样很快就融入侗族文化当中,而是能够较好地保持汉族文化传统,因而他们的后裔在清代的典籍中得到一定程度的记载和反映。黔东南侗族中的“六百户”“六甲人”“车寨苗”等都是因为上述明清之交的战乱而形成的一个特殊的侗族群体[6]。他们的特异性在于,基本接受侗族文化的同时,还部分的保留着汉文化的传统。

正因为经过了长期的战乱,黔东南侗族地区的社会结构极其复杂而敏感。因而康熙皇帝在接管贵州后对黎平、思州、镇远等侗族地区一直保持着高度警惕和审慎的态度,将明代在这一地区的所有土司建制都原封不动的保持下来。但对明代的卫所却全部裁废,一律改为州、县,务使明代的屯军全部转换为普通的农民。此外,康熙皇帝还多次下令鼓励各族居民保持其原有的文化传统和生产生活方式,对侗族更是百倍关照,就连自己的亲信贵州巡抚卫既齐对黔东南侗族地区的居民草率用兵都受到了康熙皇帝的训斥,并立即罢免了卫既齐的职位,还将他判了重刑,发配到黑龙江充军。此事《清史稿》卷二百七十有载:“既齐至贵州,谒父祠受事。黎平知府张潋、副将侯奇嵩报古州高洞苗金涛匿罪人杀吏,请发兵进剿,既齐疏闻,即遣兵捕治;潋、奇嵩复报兵至斩苗一千一百一十八人,既齐复以闻。旋察知潋、奇嵩妄报,疏实陈,请夺潋、奇嵩官勘治。上责既齐轻率虚妄,遣尚书库勒纳、内阁学士温保往按。旋命逮既齐至京师,上令九卿诘责。既齐引罪请死,九卿议当斩,上命贷之,遣戍黑龙江。”因对黔东南侗族居民草率用兵而重惩亲信,这在清代历史中确实是十分罕见的举措,康熙皇帝对黔东南侗族地区决策的审慎据此可见一斑。应当看到,康熙皇帝做出上述决策有其特定的国内外政治军事背景。一方面,反清势力强大,康熙皇帝不得不审慎;另一方面,漠西蒙古对清廷西部边防的压力又使得康熙皇帝不得不全力以赴去加以应对,因而宁肯放慢对这一侗族地区的改土归流的进程。事实上,在整个康熙王朝期间,尽管这一侗族地区战乱很多,但事平之后,朝廷在黔东南侗族地区很少加派军队。不管是北侗还是南侗地区,侗族的传统一直照原样得以稳定延续,已建的各级土司在这样的一个漫长时间内一直发挥着重大的政治、经济、军事作用。但是,此前已经定型的南北社会经济发展差异也得到了延续,存世的清水江林业契约文书,时间早者大多签订于康熙朝,这显然不是一个偶然的现象,而是清初社会背景导致的必然结果。至于明代的民间契约文书保存的数量很少,其原因应当是与改朝换代时候的政治动荡有关,而不能轻易地断言明代没有使用民间契约文书。

直到康熙末年,黔东南的整个侗族地区虽说建立了镇远、黎平、思州三府,但代表朝廷控制乡民的仍然是中、下级的土司。土司又是以侗族的习惯法去治理侗族,这样的习惯法又是以侗款为依据,以至于即令是实权很大的土司,也只能是按照习惯法去治理相应的家族村社,不愿意接受土司统辖的家族村社还可以游离在土司管辖之外。因而在清雍正改土归流以前,不仅黔东南苗族分布区有大片的“生界”,侗族分布区亦有大片的“生界”存在。清廷对这种长期延续下来的历史事实,一般也不加以触动,而是更多的仰仗各级土司去维护当地的行政运转。这种格局的改变与否对侗族地区的管理影响并不大,但如果与国家边防联系起来,那么要改变这种格局也就难以避免了。康熙皇帝统治的晚年,漠西蒙古中的准格尔部和和硕特部势力越来越大,并进而控制了整个西藏,从而构成了清廷西部边防的威胁力量,对此,康熙皇帝不得不下令西征拉萨,执行“驱准保藏之战”[7]。但是,主战场虽然取得了成功,而漠西蒙古的残余势力威胁却无法解除。雍正皇帝继位后又不得不任命岳宗琪、年羹尧继续对漠西蒙古开战,于是,云南和贵州一下成了必须严密防守的前沿。加强驿路的安全被提升到了决策的关键地位,于是,雍正皇帝被迫开展大规模的改土归流,为即将爆发的残酷战争建立巩固的后方。正是在这样的特殊背景下,雍正皇帝的亲信鄂尔泰出面组织了大规模的西南改土归流。①参见(清)方显撰:《平苗纪略》序五《重刻〈平苗纪略序〉》,清同治武昌刻本。如果将鄂尔泰的改土归流与卫既齐被贬官相对比,前后的时间差还不到25年,但朝廷的决策已经面目全非了。原先从来不提改土归流的黔东南侗族地区,这时却成了改土归流的重点,清廷调集了重兵对从江、黎平、镇远都展开了大规模的军事行动。在这一过程中清廷确实低估了黔东南改土归流的艰巨性,开始时仅打算两三年内就解决问题,以便腾出兵力去应付来自漠西蒙古的威胁,但由于在改土归流中出现了失误,结果使得对黔东南地区的改土归流一拖就是二十几年,从雍正四年(1726 年)打响到乾隆十三年(1748 年)才勉强收场。①《清史稿》卷二十九《杨名时列传》,10268 页,中华书局,1977 年版。该书载杨名时疏言:“苗疆用兵久,御夷之道,贵在羁縻,未有怨毒猜嫌而能长久宁贴者。贵州境内多与苗疆相接,生苗在南,汉人在北,而熟苗居中,受雇直为汉人佣,相安已久。生苗所居深山密箐,有熟苗为之限,常声内地兵威以慑之,故亦罔敢窥伺。自议开拓苗疆,生苗界上常屯官兵,干戈相寻,而生苗始不安其所。至熟苗无事则供力役,用兵则为乡导,军民待之若奴隶,生苗疾之若寇仇。官兵胜,则生苗乘间抄杀以泄忿;官兵败,又或屠戮以冒功。由是熟苗怨恨,反结生苗为乱。”又言:“为今日计,惟有弃苗疆而不取,撤重兵还驻内地,要害筑城,俾民有可依,兵有可守。来则御之,……不然,臣恐兵端不能遽息也。”战争结束后还制定了一系列的特殊举措才能勉强维护这一地区的社会安定,一方面,朝廷将新开辟的苗疆设置为“新疆六厅”,六厅中的清江和古州两厅,侗族居民就占有超过一半的比例。但是,朝廷在这里不仅没有罢废土司,反而在战争平息后,在“六厅”之内设置了大量的土官,沿用土司制度统辖新开的苗疆之内的各族居民。与此同时,对黎平、思州、镇远府境内的原有下级土司在大多数情况下也不加以触动,更特异之处还在于,战争平息之后,乾隆皇帝反而颁布了“苗疆禁例”,严禁汉族居民进入“新疆六厅”,也有计划的限制“新疆六厅”的居民进入汉族内地,以至于所设的“新疆六厅”名义上是流官管理的地方行政机构,但真正管事的却一直是少数民族的首领担任。这样的土官,还有一个专门的名称,称为各厅的“理苗同知”,因而,黔东南的改土归流在名义上似乎对侗族社区构成了巨大的冲击,但实质上冲击并不大,侗族居民不管行政机构作何调整,其社会发展方向仍然基本不变。真正对黔东南侗族社会历史构成巨大冲击的不是行政机构的调整,而是经济政策的改变和军事驻军的派生后果。

在黔东南改土归流打响之初,由于调动的兵员过多,朝廷下拨的经费不够用,军粮的运输又会遇上重重的困难。特别是当时的侗族地区只种糯米,不产粳米,致使军粮必须从内地调到前线,朝廷规划的军费远远不够用。主持黔东南军务的张广泗不得不背着朝廷出奇招,在黔东南北侗地区的卦治、王寨、茅坪等清水江沿岸的重大码头设置了税务所,对运出的木材征收“厘金税”以补贴军用。这样的税制变动对黔东南的侗族木材贸易而言,是一个全新的变革,不仅税额剧增,而且沿途抽税的次数也增加,对侗族林农和汉族客商而言都会蒙受巨大的损失。于是张广泗又不得不放宽管理政策,以便对受损的原木业主做出补偿。具体做法是,允许卦治、王寨、茅坪三地的地方势力头人轮流掌管大、中木材拍卖,拍卖的余额这些批发商可以据为私有。这种做法的实质从朝廷的角度来看,是一种加税前的赎买,对侗族的各家族村社而言,则是盘剥他们的正当手艺,对卦治等地的坐商、掮客而言则是获得了与朝廷分红的权力。于是,上述三地的坐商和掮客正是因为有了张广泗和其后连续的官府保护而一下子变成了家产百万的大富豪。可是,三地却因为重利所在又分赃不均,结果就引发了三地争夺拍卖权的长期武装械斗,这就是清代历史上所称的“争江械斗”。这样的争江械斗一直没有找到妥善的处置办法,朝廷又不愿意牺牲到手的实利,因而这样的争江械斗几乎与清廷相始终。不过,争江械斗虽然激烈,但是受损的仅仅是中间商的利益分配,对汉族客商和家族村社的林农影响并不大,因为不管是哪个地方争到了拍卖权,他们的拍卖指标和原木卖价波动并不大,因而对林区侗族居民的生活影响并不明显。林区的生产组织仍然是靠家族村社去维系的,在林业经营活动中,要进入侗族地区的汉族客商必须以“认同年”“打老庚”的形式进去。家族村社的占有形式继续得到延续,支持了林业的稳定延续。对于家族村社的稳定性最有力的证据是至今尚存的众多碑刻,除了争江流域外,清水江及其支流的中上游都树立有碑刻,以官府的名义规定禁止汉族客商直接进入林区,从而将木材贸易严密的控制在卦治以下的河段。

清廷对木材贸易收取市场税,对黔东南侗族社会的冲击不大,但清廷为了扩大木材贸易而组织的对清水江河道的疏浚,却引发了黔东南侗族社区内部的利益分配冲突。在自然状况下,清水江激流险滩众多,沿岸的滩涂使木材的过往量受到了极大的限制,这肯定会影响到木材贸易的稳定发展。当清水江的木材贸易趋于鼎盛时,清廷的地方官员开始意识到税收的重要,因此在实行“苗疆禁令”的同时,官府着手组织对清水江航道进行大规模的疏浚,以便增加木材的过往量。对当时而言,这显然是一项浩繁的工程,清廷地方政府能够支付的资金和技术根本无法满足工程的需要,于是,清朝的地方官不得不将疏浚的任务分担给沿岸的侗族村寨,让这些村寨投工投劳疏浚江河。并因此而承诺,工程完工后,村寨有权对木材收取过境费用,或者垄断相应江段上的航运。这样的承诺实质上意味着赋予了沿江村寨的商业分红权,而这样的分红权由于没有跨家族村社的协商机制和行政权力的调控,这样的分红必然会演化为商业经营特权。结果表明,其后果果然不出所料,它在沿江的侗族村社中埋下了内部纠纷的隐患。一方面,不同江段的木材过往量差异很大,因而各个家族获得的利益并不均等,原先收入较高的村寨,由于这一政策的实施并没有给他们带来太多的增幅,从而引发了这些村社的不满。而以前收入相对较少的村寨随着这一政策的实施而暴富,甚至超过汉族的发达地区。另一方面,当年参与投工疏浚江河的村寨并不局限于沿河的村寨,山里面的村寨也分担了官府分配的劳务。在大家分担官府的劳务时,都没有将其与日后的利益分配相结合起来,所有的侗族乡民都是以平等的身份参与了这样的工程。但等到木材贸易量扩大后,沿江的侗族村寨获利最大,而山区的村寨投入了却没有获得相应的回报,于是在原先和谐的村寨关系之间埋下了利益分享不均的隐患。到了清嘉庆到咸丰期间,木材贸易趋于鼎盛,村寨之间的矛盾也随之而升级,但基本上是用侗族的“合款”惯例,重新商定利益的分配,这样的“合款”也以民间契约的形式保留了相关的事实。

——李良品《中国土司学导论》读书札记