民族生态习惯法与生物多样性保护:理论、价值和途径

尹 仑

引言

2021年10月,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议在中国云南昆明举行。中国是《生物多样性公约》及其《名古屋议定书》的缔约方,需要按照国际公约要求制定相应的国家法规。但是目前无论是在国家还是地方层面,我国还没有专门的生物物种资源及其传统知识保护的立法举措和实施细则[1]。《生物多样性公约》对遗传资源及传统知识等提出了保护的框架,但我国缺乏明确的保护政策,有效的法规与制度体系尚未建立[2]。同时,由于传统知识的特殊属性,很难利用现行知识产权制度予以保护[3]。同样在国际上,对传统民族社会而言,基因、生物资源、传统知识等领域急需建立专门的法规制度,以保护他们的权利以及当地传统生活方式与文化[4]。因此,《生物多样性公约》各缔约国、特别是资源提供国都提出了应在《生物多样性公约》的框架下制定有利于保护生物多样性、生物遗传资源及其传统知识的国内法规和制度[5]。

当前全球生物多样性的热点地区都有一个共同的特征,那就是这些地区也往往是文化多样性丰富的地区。正如联合国教科文组织在《保护和促进文化表现形式多样性公约》中所说的那样:“文化多样性是全人类的基本特征和共同遗产,文化多样性创造了一个多彩多姿的世界”。显然,生物多样性是构成这一多彩多姿世界的基础和重要组成,而文化多样性对生物多样性的保护则是这一多彩多姿世界持续存在和发展的保障。传统法律和制度可以协助传统民族社会保护生态环境、适应气候变化和使用自然资源,同时也具有重要的文化价值[6]。传统法律和制度对生态资源的价值与作用应该被现代国家法律制度所承认、借鉴和利用,并进一步讨论传统法律文化与西方法律文化的相互关系,最终纳入和吸收到现代国家法律体系中[7]。在中国,传统生态文化、观念和地方性知识对保护民族地区生态环境和生物多样性有着重要作用和意义[8]。特别是与生物多样性相关的传统知识,对保护和利用遗传资源、实现获取和惠益分享制度有着重要的意义[9]。在民族地区,可以基于环境保护的乡规民约等民族习惯法,形成环境治理共管机制[10]。将习惯法对生态环境的积极影响发挥到最大,融入民族地区生态治理法治建设和国家制定法之中[11]。在我国目前环保法律不完善,尤其在地方环保法律和环保措施不完善的情况下,发挥少数民族习惯法中富有成效的环保经验,可以弥补和矫正现行环保法条和环保措施的漏洞和不足[12]。生活在生物多样性热点地区的不同民族在长期与当地生态系统和自然环境互动的过程中,产生了与生物多样性相关的民族生态习惯法,这些民族生态习惯法不仅是民族文化多样性的重要组成部分,也同时促进了生物多样性的保护,并可以进一步在生物物种资源及其传统知识保护领域发挥重要作用[13]。

习近平生态文明思想明确指出要用最严格制度最严密法治保护生态环境,其中包括对生物物种资源的保护。中国生物多样性物种资源丰富,各民族创造了丰富的保护和利用生物物种资源的传统知识。生物物种资源及其相关传统知识不仅有着巨大的商业与经济价值,而且对国家生态安全屏障和生态文明的建设都有着重要的意义,是国家重要的战略资源。因此,有必要开展生物物种资源保护的法治建设,完善生物安全法律法规体系,让传统生态文化和习惯法介入到生物安全风险的综合治理中。让生物物种资源领域有法可依,防止生物物种资源流失,维护生态安全和生物多样性,维护国家物种主权和生物资源及其传统知识的安全。

一、民族生态习惯法的概念、内涵和性质

自古希腊亚里士多德时代至今,法律哲学家已经确认的法律治理的三大支柱是:自然法(普遍道德原则)、习惯法(受其约束的人认为具有约束力的不成文法)和实在法(成文法、制定法)[14]。习惯法是一种传统的社会规范,要理解习惯法,首先要理解什么是习惯。根据《奥斯本简明法律词典》的定义,习惯是一种“行为规则,对其范围内的人是强制性的,通过长期使用而确立。这些有效的习俗必须是远古的、确定的、合理的、强制性的,不违背成文法,尽管它可能会减损普通法。习惯分为一般习惯和特定习惯”[15],在习惯的基础上产生了习惯法。《牛津法律大辞典》对习惯法的定义是:“当一些习惯、惯例和通行的做法在相当一部分地区已经确定,被人们公认并视为具有法律约束力,像建立在成文立法规则一样时,他们就理所当然可以被称为习惯法。”[16]《布莱克法律词典》认为习惯法是:“被接受成为法律要求或强制性行为规则的习惯。这些行为和信仰作为社会和经济体系至关重要且固有的一部分,并被视为法律。”[17]民族生态习惯法属于习惯法中的一类,是传统民族社会形成的处理与自然环境之间关系的准则,这类习惯法主要在资源利用和环境保护方面发挥着重要的作用[18]。传统社会与自然和谐相处的方式不是自动形成的。人类学认为,它是由人与自然的密切互动形成的[19]。这种关系还涉及社会文化、宗教和信仰等方面[20]。这些关系也可以从习惯法的存在中看出,习惯法规定了自然资源的相互作用、保存、保护和利用程序[21]。正是因为民族生态习惯法的这些特性,日益引起包括联合国《生物多样性公约》等相关国际公约的关注。

当前,国际学界并没有寻求对民族生态习惯法进行单独的定义,而是放在整个习惯法或者传统知识的概念中进行研究。由于此类习惯法对生态环境的保护具有特殊的价值和作用,因此有必要对其概念进行清晰而明确的定义。本文认为,与生物多样性遗传资源相关的民族生态习惯法不仅是通常理解的直接对动植物进行保护的传统信仰和行为准则,而且还是对遗传资源进行分类、储藏、有效利用、综合管理和促进发展的传统知识和技术实践。也就是说,对生物多样性遗传资源而言,民族生态习惯法并不只是单一的保护规则,而更是一个复合的治理体系。民族生态习惯法的内涵包括两个层面:一是普遍层面,即在生态环境保护的宏观概念中,可以对生态系统维护和自然资源保护和可持续利用具有价值的民族生态习惯法;二是特定层面,即在《生物多样性公约》具体框架下,对遗传资源及其相关传统知识的获取和惠益分享发挥作用的民族生态习惯法。结合生态环境保护的广义范畴和《生物多样性公约》的特定背景,民族生态习惯法的性质包括四个方面。

一是文化属性。民族生态习惯法是传统民族社会基于自身社会背景、信仰、习惯和社会约定俗成而形成的一种文化现象,是一个文化积累和发展的动态过程,因此,民族生态习惯法也将随着传统民族社会的文化变迁而发生改变,并在适应变迁的基础上不断更新、发展出新的部分。

二是生态属性。民族生态习惯法是传统民族社会在长期与所处自然环境和生态系统的不断互动过程中、通过生产生活的实践而产生的一套生态知识体系,是一个生态知识的累积过程,同样,民族生态习惯法也会随着传统民族社会所处生态系统、自然环境和气候条件的改变而发生变化,并主动进行调适以适应上述生态环境的变化。

三是民族属性。一些传统民族社会拒绝承认产生于西方法学法理和法律体系下的“习惯法”概念,认为诸如英语中“习惯法”及其相关定义,可能会意味着对其自身法律制度的某种程度的诋毁,以及成为普通法的附庸。这些传统民族社会大都生活在西方国家的前殖民地,因此他们认为“习惯法”是西方国家殖民地和后殖民地法律制度的遗产,基于西方法学法理把传统民族社会文化和法律制度认为是“原始”的、并作为普通法从属的逻辑和不公平考虑。事实上,习惯法并不是所有传统民族社会法律的基础,这些法律也可以是书面法、实证法或自然法。习惯法一词并不适用于所有类型的传统民族社会的法律制度,传统民族社会法律是一种“生活法律”,它既是生活的外部规则,同时也是生活的内部现实存在。这种法律制度在传统民族社会所生存的自然环境和生态系统基础上产生,并进一步成为其民族文化和传统知识的重要组成部分,反过来又在客观上保护了当地的自然环境和生态系统,是传统民族社会实现可持续生活的保障。

四是权利属性。在《生物多样性公约》关于“保护生物多样性、持续利用其组成部分以及公平合理地分享由利用遗传资源而产生的惠益”这一目标下,特别是《名古屋议定书》关于各缔约方在履行议定书时,要考虑土著民族和地方社区的习惯法等的专门要求下,民族生态习惯法具有了权利属性,成为传统民族社会在遗传资源及其相关传统知识的获取和惠益分享进程中,维护自身权益的重要手段之一,特别是成为建立有关传统知识特殊制度的重要组成部分。

二、中国各民族与生物多样性遗传资源相关的民族生态习惯法

丰富的生物多样性使中国各民族形成了不同的经济文化类型、文化生态区和生计方式。在历史上,无论是采集狩猎民族、畜牧民族还是农耕民族,也无论是处于刀耕火种阶段的民族、山地牧耕型民族、山地猎耕型民族还是丘陵稻作型民族,都有着维护生态平衡、保护自然环境的传统知识,并在长期的生产生活实践中,中国各民族形成了与生物遗传多样性相关的民族生态习惯法,尤其是在种植业栽培农作物和畜牧业家畜品种的农业遗传资源领域。这一类型的民族生态习惯法不仅保护了原有品种的遗传多样性,而且还进一步丰富了遗传多样性,所以遗传多样性在相关民族生态习惯法中主要从传统生计方式中得以体现。因此,传统生计方式中关于农作物和牲畜的民族生态习惯法在客观上保护了当地生物遗传资源的多样性,使得传统生计方式成为保存和利用生物多样性遗传资源的“基因库”,并且这一“基因库”不仅具有生命力,而且还处于动态、不断变化和发展之中。

(一)与农作物遗传多样性相关的民族生态习惯法

与农作物遗传多样性相关的民族生态习惯法,对农作物遗传多样性的保护、分类、管理和丰富有着重要的价值。比较有代表性的是云南西双版纳傣族自治州基诺山基诺族的轮作农业,基诺族轮作农业耕作的民族生态习惯法对农作物遗传多样性保护和持续利用非常有价值。在轮作耕作中形成的习惯法包括对当地传统陆稻品种的选择依据、保护方式、育种杂交和耕种技术等方面的规定,从而孕育了当地以陆稻种质资源为代表的农作物丰富的遗传多样性。可以说传统陆稻品种资源正是基诺族利用相关习惯法进行生产和选育的结果,在这些品种里凝聚了基诺族轮作农业民族生态习惯法的实践与革新,充分体现了传统陆稻品种的遗传多样性,这些品种资源与轮作农业民族生态习惯法密不可分、相辅相成。

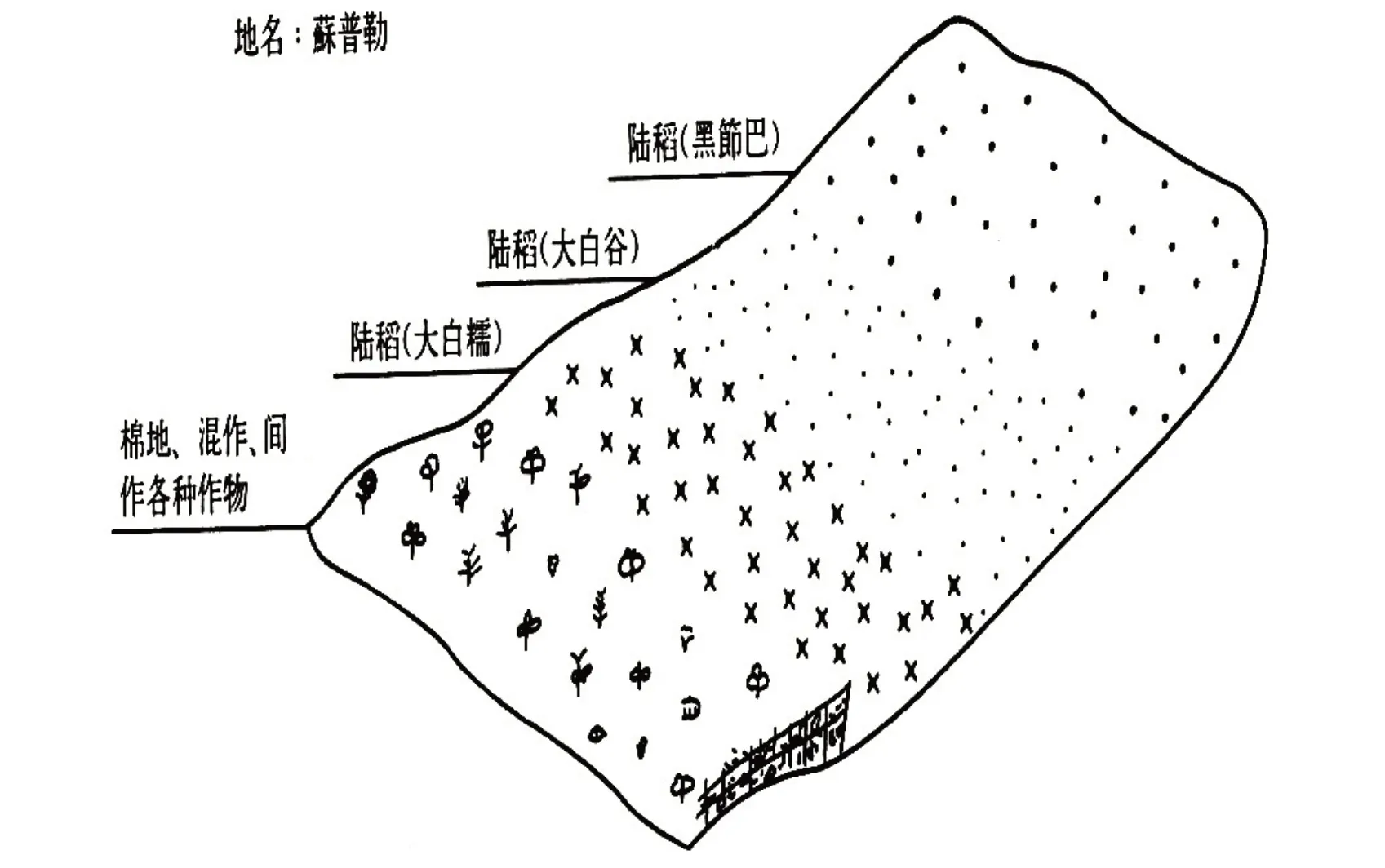

在基诺山,当地基诺族对多样性的栽培作物的利用规则,特别是土地分类和使用体系,可以说是基诺族民族生态习惯法的重要部分。基诺族把土地分为zhexiao、zhejiao 和dieta 三类,一般来说第一类地zhexiao 分布于低海拔的地带,二类地zhejiao 分布于中海拔地带,三类地dieta分布于高海拔地带。基诺族的栽培作物中,其粮食作物有陆稻、玉米、高粱、粟;经济作物有棉花、茶叶、烟叶,及油料作物花生、苏子、芝麻;杂粮和蔬菜有红薯、马铃薯、黄豆、芋头、南瓜、冬瓜、黄瓜、香瓜、茄子、辣子、饭豆、四季豆、青菜、白菜、茴香、川穹、大蒜、姜、香茅草等。但并非三类土地都适宜栽种所有的作物。陆稻有适宜在各类土地上栽种的品种,黄豆亦可普遍栽种,玉米一般只种于一类地和二类地,棉花只种于一类地。棉花地也被叫作“百宝地”,此类地块常间种、套种多种作物。例如一块坡地,低处气候稍热,就栽种棉花和糯稻;在稍凉高处可种植耐寒的陆稻品种;然后将高粱、玉米、薏苡、豆、瓜、蔬菜栽种在低处的棉花和陆稻中或地边;在火灰多土层厚的地方栽种芋头、山药和马铃薯,在地瘠土薄的地方栽种苏子、黄豆、芝麻,在有蚂蚁堆的旁边栽种辣椒、茄子、向日葵等;在地边则常常种一些姜和南瓜等。图1即为基诺山不同类型土地上多样的传统陆稻品种种植的实例。

图1 基诺山基诺族在不同类型土地上种植的传统陆稻品种

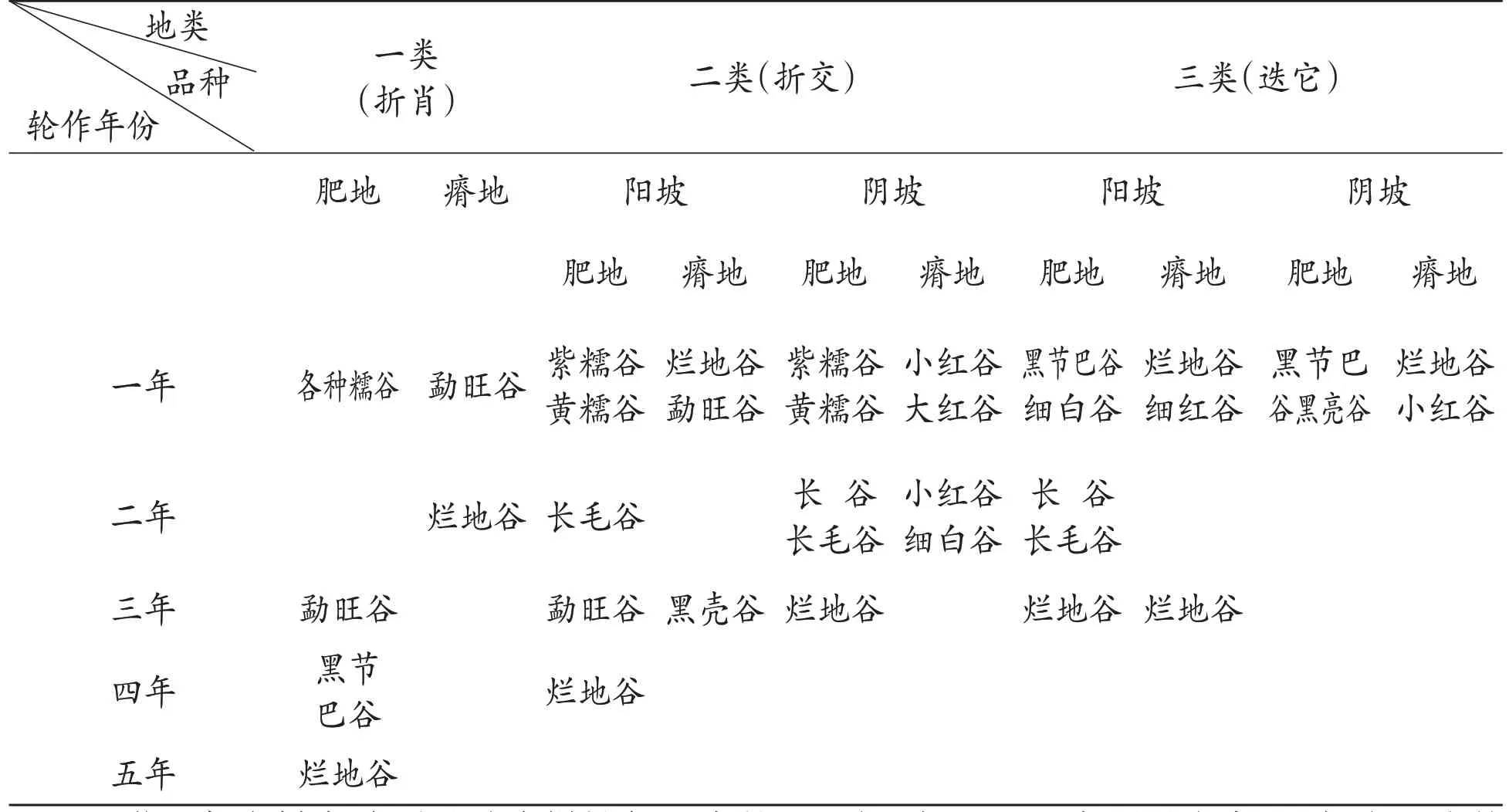

基诺山从事轮作农业的基诺族,是以陆稻种植为主的民族。据调查,20 世纪50 年代以前,基诺山有陆稻品种100 多种。今天,尽管已失去传统陆稻品种30 余个,然而尚保存陆稻品种71个,其中早熟品种16个,中熟品种35个,晚熟品种20个。全区以巴亚陆稻品种最多,达38 个。根据基诺族作物与土地配置的民族生态习惯法,除了根据海拔、气候的不同配置不同的作物品种之外,在一块地中还常常配置早、中、晚稻的栽培比例,这样可以在一定程度上避免粮食青黄不接的情况发生。而众多品种的利用,不同的地类、不同的年份种植不同的品种,因地制宜,进行轮作,则可达到尽地力,保收成的目的。下表为基诺族的陆稻品种与地类配置的典型规则,它从一个侧面反映了基诺族轮作农业的民族生态习惯法[22]。

表1 陆稻品种多样性与地类种植环境的配置

基诺山各个村寨陆稻品种多样性与地类的配置规则,远比上表所示丰富,比如由于海拔高度与坡度的变化,一块土地地头与地脚有气温之差,陡处与平缓处在土壤厚薄肥瘠之异,所以在一块看起来面积并不太大的土地中,却往往分布着不同作物或者相同作物的不同品种。在云南,与上述西双版纳基诺族案例相似的还有很多,例如红河哈尼族梯田农业的民族生态习惯法对水稻品种遗传多样性的保护和促进,迪庆藏族高原农业的民族生态习惯法对青稞品种遗传多样性的改良和丰富等。

(二)与家畜遗传多样性相关的民族生态习惯法

民族生态习惯法对畜牧业家畜品种遗传多样性也同样起着保护、分类、管理和丰富的作用。例如,在云南西北部迪庆藏族自治州的德钦县,藏族畜牧业的民族生态习惯法对家畜遗传多样性保护和持续利用非常有价值。在畜牧业中形成的习惯法包括对当地传统家畜品种的选择依据、保护方式、育种杂交和饲养技术等方面的规定,从而孕育了当地以牛为代表的牲畜丰富的遗传多样性。可以说传统牲畜品种资源正是藏族牧民利用相关习惯法进行饲养和选育的结果,在这些品种里凝聚了藏族畜牧业民族生态习惯法的实践与革新,充分体现了传统牲畜品种的遗传多样性,这些品种资源同样与畜牧业民族生态习惯法密不可分、相辅相成。

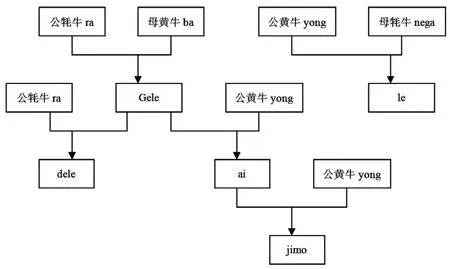

德钦当地藏族畜牧业饲养的大型牲畜主要包括牛、羊、猪、马和骡等,其中以牛最为重要。因此,传统畜牧业也产生了关于牛这一品种的习惯法,这一习惯法的核心就是对牛这一品种的分类体系。按照普通的分类,当地饲养的牛其品种分为牦牛、犏牛和黄牛三种,但是在当地的语言中,这一分类体系更为复杂,牛的品种被分为了七种:公牦牛叫ra、母牦牛叫nega、公黄牛叫yong、母黄牛叫ba、公牦牛与母黄牛杂交出来的公犏牛叫zong、母犏牛叫gele、公黄牛和母牦牛杂交出来的公犏牛叫nezu、母犏牛叫le、母犏牛gele 与公黄牛杂交出来的叫ai、与公牦牛杂交出来的叫dele、ai与公黄牛杂交出来的jimo。

图2 德钦藏族牧民对牛品种的分类体系

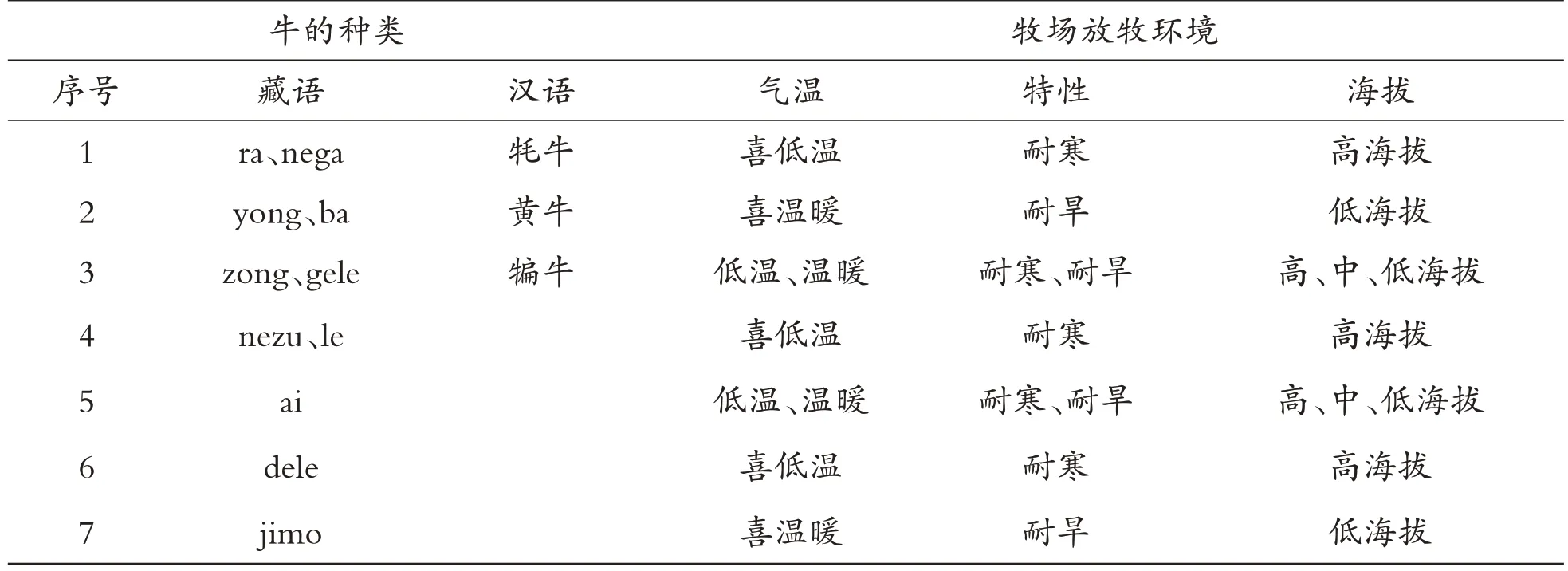

按照畜牧业的民族生态习惯法,当地牧民把这7 类不同品种的牛分别放牧在不同海拔高度的牧场。

表2 牛品种的多样性与牧场放牧环境的配置规则

当地牧民也会根据习惯法对这七个品种的牛进行选择、保护、育种和杂交,以适应当地的自然环境、生态系统和气候条件,例如牦牛、nezu、le、ai 属于喜欢寒冷气候的耐寒品种,一年四季都放牧在高海拔高山牧场;而黄牛和jimo属于喜欢温暖气候的耐寒品种,一年四季都放牧在低海拔河谷牧场;而zong、gele 和ai 属于同时适应寒冷和温暖气候的品种,在三类牧场之间轮牧和转场。这些基于畜牧业的民族生态习惯法在客观上保护和丰富了以牛为代表的家畜品种遗传多样性[23]。同样,在云南其他民族和地区还有很多类似的案例,例如怒江独龙族的民族生态习惯法对独龙牛、独龙鸡等牲畜品种遗传多样性的保护和促进,西双版纳傣族的民族生态习惯法对茶花鸡品种遗传多样性的改良和丰富等。

三、中国生物多样性遗传资源保护的法治建设与民族生态习惯法

中国是世界上生物多样性和遗传资源最丰富的国家之一,尤其在少数民族地区,各民族与生物多样性遗传资源有着密切的互动关系,在当地遗传资源的使用和管理方面建立了独特的传统知识、创新和习惯法体系。如今,这些知识被视为制药、农业、兽医、珠宝、时尚和化妆品等不同领域商业和产业研发的重要资源,并逐渐显示出巨大的商业价值及非货币效益。但这同时也导致对遗传资源及其相关传统知识的肆意利用,目前已有较多案例显示发达国家正凭借其先进的生物技术优势,未经资源拥有者许可和同意,无视持有和保存这种知识以及生物多样性和自然资源的当地民族的习惯法和规则,利用我国的遗传资源及其相关传统知识进行专利注册及商业开发,这种“生物剽窃”(Bio-piracy)现象的发生导致我国遗传资源泄漏及传统知识流失,已经严重危及我国的生物安全及少数民族地区的可持续发展。在这一背景下,中国云南省率先制定和颁布了中国第一部地方性生物多样性保护法规——《云南省生物多样性保护条例》。但是,这一条例虽然提到了生物遗传资源和生物安全,但只是一两个条款的原则规定,远未达到具体实施的程度,缺少可执行的细则及措施对其进行有效的保护。遗传资源及相关传统知识法治保护的复杂性在于其不仅涉及制定法,更重要的是需要制定法与习惯法的相互配套,尤其是生物剽窃多发生在生物多样性丰富的民族地区,民族生态习惯法的作用和潜在价值巨大。

因此,在上述背景下,有必要在《生物多样性公约》框架下,基于各民族的民族生态习惯法,探索中国生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护法治建设的特殊路径和专门制度。在生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护的法治建设和立法过程中,应当尊重各民族的民族生态习惯法,因为这些民族生态习惯法反映了各民族对于遗传资源及其相关传统知识保护的观点和立场,虽然不具有强制约束力,但往往具有重要的影响力和震慑力。因此,在立法过程中吸收、借鉴和认可民族生态习惯法是生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护法治建设的核心,也是其具有价值的主要体现。

(一)《生物多样性公约》中的习惯法

《生物多样性公约》中关于传统知识的议题中,多次涉及了有关生物物种资源及其相关传统知识保护的习惯法。特别是在《生物多样性公约》第八、九和十次缔约方大会关于传统知识的多次会议中,包括传统习惯法在内的特殊制度都成为讨论议题,受到各缔约方的高度重视。根据《生物多样性公约》的相关条款和议题,传统民族社会对遗传资源及其相关传统知识拥有所有权、使用权和获取收益的权利,因此各缔约方可以考虑根据传统习惯法来保护遗传资源及其相关传统知识。《生物多样性公约》的相关决定、干预措施和在工作组谈判中提交的材料都表明,习惯法可以发挥重要作用以使得遗传资源获取和惠益分享的措施更为有效。按照这一思路,《生物多样性公约》关于保护传统知识的第8条(j)款的工作方案要求“采取符合……土著民族和地方社区的精神和文化价值观及习惯的整体办法”。《生物多样性公约》第VI/10号决定的序言部分正式承认,作为其习惯法的一部分,土著民族和地方社区有自己保护和传播传统知识的制度。最重要的是,第VI/10 号决定请各缔约方和政府“制定和实施保护传统知识、创新和做法的战略,同时采取适当的方法,尊重习惯法”。《生物多样性公约》第8(j)条和第10(c)条都呼吁各缔约方“按照传统文化习俗保护和鼓励生物资源的习惯使用”,这意味着在获取当地社区或位于其土地上的遗传资源及其相关知识时,必须遵守当地社区制定的传统习惯法。

2002 年10 月,在德国波恩召开的获取和惠益分享不限成员名额特设工作组(an Ad Hoc Open—ended Working Group)达成了《关于获取遗传资源并公平和合理分享其利用所产生惠益的波恩准则》(Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of Their Utilization),简称《波恩准则》,并于2002年4月在荷兰海牙召开的《生物多样性公约》第六次缔约方大会(COP 6)上通过。《波恩准则》规定,“应根据土著和地方社区的传统实践……事先征得他们的知情同意”,这里的传统实践包括习惯法。2010年10月,在日本名古屋举行的《生物多样性公约》第十次缔约方大会(COP 10)通过了遗传资源获取和惠益分享工作组(Working Group on ABS,WGABS)编制和提交的《获取遗传资源和惠益分享议定书》(The Protocol on access to genetic resources and benefit sharing,ABS),也称《名古屋议定书》。《名古屋议定书》第12 条直接在文本中正式承认传统习惯法,明确提出对习惯法的充分承认是各缔约方需要注意的关键问题之一。

《生物多样性公约》的上述条款、准则和议定书中对习惯法的界定,为未来云南省制定基于民族生态习惯法的生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护的条例和制度提供了立法依据。

(二)民族生态习惯法的权利

如前文所述,在长期的生产生活实践中,中国各民族就生物多样性遗传资源及其相关传统知识的开发、利用、保护和发展等方面形成了完整的民族生态习惯法。因此,在遗传资源及其相关传统知识的保护和利用过程中,必须遵循这些民族生态习惯法,只有这样才能最大限度地维护各民族作为遗传资源及其相关传统知识提供者的利益,满足其对相关权力和利益的诉求和期望。同时,对于遗传资源及其相关传统知识的外部获取者而言,了解、尊重和遵循这些民族生态习惯法,也有助于其合法或符合道德准则获得各民族的遗传资源及其相关传统知识,建立和增进获取者与提供者之间长期的互信关系,为双方未来在遗传资源及其相关传统知识利用与发展的合作奠定基础。正是出于这样的考虑,生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护的法治建设和立法的核心应该是尊重和承认民族生态习惯法中蕴含的各民族对遗传资源及其相关传统知识的权利,这一权利包括生物遗传资源的习惯权和传统知识的习惯权两个部分。

1. 生物遗传资源的习惯权

对于中国很多民族而言,习惯权由集体拥有,也就是相关的权利和义务由集体享有和承担。很多民族的传统信仰都认为自然世界的每一个部分都有神灵存在,蕴含生物遗传资源的物种和生态系统的所有权都属于这些神灵。盗用和滥用生物遗传资源对很多民族造成的损害并不仅仅在经济领域,而更多的是在文化和精神方面。因此,获取、使用和保护生物遗传资源的过程是由这些民族的独特文化、传统信仰和精神价值观所确定的,这些精神价值观和信仰与有关生物遗传资源的习惯权密切相关,并在习惯法中得以体现。涉及使用生物遗传资源的习惯权往往受到特定的道德守则、伦理规范和制裁措施等习惯法的维护,有助于确保个人遵守习惯权中的权利和义务。各民族有关生物遗传资源的习惯权具有强烈的精神特征,与自然资源和生态系统相关的信仰体系紧密相连,在此基础上产生了达成可持续性和公平性相关的习惯法,并形成了尊重自然、保障社会公平和维护公共利益的基本价值观。例如在云南迪庆藏族的神山信仰中,人与植物和动物等生灵都成了以神山为核心的世界中的一部分,共同得到神山的庇护与惩戒。在这一共生信仰的背景下,藏医形成了对藏医药生物资源利用的理解,即对藏医药生物资源的利用及其惠益是以神山的允许为前提条件的。因此,对藏医药生物资源的采集和利用要事先通过烧香念经、佛卜卦告等宗教信仰仪式告知神山,祈求并取得神山的同意。藏医在祈求神山同意其采集藏医药生物资源的时候,还要通过宗教仪式告知神山、并与神山商量得到允许采集的条件,这些条件包括寺院供养、转山念经等等。藏医认为一般来说神山都会接受他们的条件,他们要做的就是履行义务。

2. 传统知识的习惯权

传统知识作为民族文化的重要组成部分,在中国各民族社会中世代传承,并形成了相应的权利和义务。由于这些传统知识也分为不同的类型,所以相应的习惯权规定的权利和义务也不尽相同。根据权利和义务的主体不同,各民族的传统知识大致可分为三类:1)可以公开分享的共同或公众领域的知识;2)仅限于家族、宗族或亲属之间的专业知识,例如传统医学知识等;3)仅限于年长者或祭师等全体中保密的神圣知识。但是总的来说,在很多民族社会中,传统知识都会被视为一个社区或民族的集体遗产,即使知识的积累是个人的。因此,个人不能对传统知识主张财产或所有权,很多民族传统知识的习惯权属于集体所有,这种集体所有权和管理在维护传统知识的传承和发展方面发挥着重要作用。例如云南西双版纳傣族和其他民族与农作物遗传多样性相关的传统知识,由于种子交换和作物品种更新的需要,这类传统知识需要在村落内部和村落之间进行交流和分享,并且成为一种义务以确保村落能够得到不同品种和质量较好的农作物种质资源从而促进生计的发展,因此其习惯权具有强烈的集体属性。同样,为了集体的利益和健康,传统医药知识也在村庄内部和村庄之间自由分享和实践。即使是保密的知识,其根本目的也是为了治愈病人,而不是为了牟利。当前,在经济发展和现代知识产权的背景下,一些个人知识持有者开始将他们拥有的传统知识视为自己的财产,而不再是集体的一部分。因此,重建和加强传统知识的集体习惯权就显得十分重要。

(三)基于民族生态习惯法的获取和惠益分享制度

承认和保护中国各民族对其生物遗传资源及其相关传统知识习惯权的关键内容是建立公平和公正的获取和惠益分享制度,对这一获取和惠益分享制度而言,习惯法所体现的3个关键原则和价值观值得借鉴,这3个关键原则是:

1. 互惠:强调获取的东西必须以同等的标准归还,包含了公平原则,并为人类之间、以及人类与生态环境之间的沟通和交流奠定了基础。

2. 二元性:强调一切事物都有一个对立面,并与之相互补充;任何行为都不能奉行个人主义,这样才能被其他人所接受。

3. 平衡:指自然和社会的平衡与和谐,例如尊重自然和生态系统;平衡原则可以解决人与自然的冲突、恢复自然与社会之间的和谐。在运用习惯法时需要遵守平衡原则,因为所有习惯法基本上都源于这一原则[24]。

正是在习惯法3个关键原则的影响下,事先知情同意原则、共同商定条件和公平惠益分享等前提下制定的《生物多样性公约》、特别是《名古屋议定书》针对遗传资源及其相关传统知识获取和惠益分享制度提出的很多概念和内容都源自习惯法,尤其是获取和同意使用遗传资源及其相关传统知识的民族生态习惯法。因此,未来生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护法治建设的基本内容也可以基于民族生态习惯法,按照获取与惠益分享的程序,探索建立事先知情同意、获取遗传资源及其相关传统知识、公平惠益分享等制度。

1. 民族生态习惯法与事先知情同意

《生物多样性公约》确立了要求地方和土著社区事先知情同意获取和使用其与生物资源有关的传统知识、创新和做法的道德基础,即有义务寻求土著和地方社区的事先知情同意,以此作为在其领土上使用其遗传资源和获得传统知识的条件。民族生态习惯法在确定事先知情同意原则方面可发挥关键作用,生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护法治建设应该有效承认、尊重和执行习惯法,同时要澄清哪些问题需要事先知情同意,以及根据习惯法建立何种事先知情同意的主体、原则和制度。

首先,在各民族历史上都有尊重地方政权权威性的习惯法,今天在建立事先知情同意原则时也要遵循这一习惯法,并将其发展成为民族生态习惯法的一部分,因此应该向地方政府和当地社区同时寻求事先知情同意。其次,由于遗传资源及其相关传统知识一般都是集体持有的,因此事先知情同意的决策需要由具有代表性的地方政府和当地社区共同做出,而不是个人知识持有者。第三,遗传资源及其相关传统知识通常被视为一个或者多个民族的文化遗产,因此事先知情同意不应向单一社区或者单一民族寻求,而应向某一民族或者多个民族居住地区的地方政府寻求。在特殊情况下,事先知情同意过程可能需要与地方政府、社区和个人所有者进行协商。例如对于如传统医药知识这样的专业知识而言,地方政府、社区、家庭以及个人所有者都需要事先知情同意,因此需要建立多级的事先知情同意程序和系统。

综上所述,生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护法治建设应该首先就获取与惠益分享议题,建立包括地方政府、社区和个人在内的各利益群体综合参与和集体决策的事先知情同意制度。

2. 民族生态习惯法与获取遗传资源及其相关传统知识

在建立事先知情同意制度之后,按照获取和惠益分享的程序,应该进一步基于民族生态习惯法,制定涉及获取遗传资源及其相关传统知识的相关条例和特殊制度,具体而言包括以下四个部分。

首先是限定和修改向他人开放获取遗传资源及其传统知识的民族生态习惯法。对于一些民族而言,公共知识和资源是可以公开提供给他人的,那些获取遗传资源相关传统知识的人有义务与他人公开分享。换言之,习惯法对获取做出了规定,即要求对获取保持开放态度。即使对于像医药知识这样专门的传统知识,虽然在特定家庭或家族中才能获取,但在习惯法的要求下,仍有义务确保将其传播给后代。但是当这些民族在面对外部获取遗传资源相关传统知识的第三方时,对获取保持开放态度的习惯法或许将损害他们的权益。因此,相关条例和特殊制度应该在涉及第三方时,协助当地民族和社区限定和修改其免费共享的习惯法。

其次是允许和接受保守某些遗传资源及其传统知识秘密的民族生态习惯法。许多民族通过诸如自然圣景的信仰、崇拜和仪式来保护被神圣化的生物遗传资源及其传统知识,使得这些生物遗传资源和知识具有了一定的宗教意义。在社区中只有僧侣、年长者或祭师等特殊身份的人才能掌握这些神圣的遗传资源及其传统知识,他们有义务保守秘密以保持其神圣性,如果违背了习惯法而进行了泄密或分享,他们就可能会受到神灵的惩罚,而社区的其他成员也有义务共同保护这些遗传资源和传统知识。因此,相关条例和特殊制度应该允许社区拒绝第三方的获取,并接受防止收集、使用或传播秘密遗传资源和传统知识的民族生态习惯法。

第三是尊重和吸纳互惠获取和平等交流的民族生态习惯法。各民族都有着遵守互惠获取和平等交流原则的民族生态习惯法,这种习惯法存在于人与自然之间,例如藏医把采集藏医药生物资源看作是向神山借取,在一定的时候要向神山“偿还”藏医药生物资源,偿还的方式就是在采集地点或者相似的环境中仿野生种植药材植物。藏医因为采集神山的药材资源而得以维持生计并受益,因此需要采取向神山敬献祭品、到寺院烧香供养、念经转山等方式来与神山分享因此得到的收益,以实现互惠。同时,这种习惯法也存在于人与人之间,例如农户之间或者村落之间的种子和其他农作物品种的交换,村民们为了获取更好的种子和品种资源而同时给予对方自己的种子和品种资源是一种责任,而那些得到种子和品种资源的村民们也有责任以同样的方式交换,交换双方都会遵循平等交流的原则以最大程度实现互惠。同样,这一习惯法也适用于遗传资源及其相关传统知识的获取,当各民族的社区向外部第三方提供获取遗传资源和传统知识的机会时,他们也希望获得同等程度的资源和知识。因此,相关条例和特殊制度应该尊重和吸纳互惠获取和平等交流的民族生态习惯法,以换取社区提供的获取允许,而不仅仅只是关注金钱利益和经济补偿。

第四是借鉴和采用确保正确使用遗传资源及其传统知识的民族生态习惯法。这一习惯法确定了一些规则和规范,以确保遗传资源和传统知识只能传播和分享给那些有着良好动机的人,以确保其获取以后能够正确使用。例如西双版纳傣医药知识和迪庆藏医药知识的传承往往有着严格的习惯法和道德规范,掌握传统知识的僧侣和师傅往往要考察学徒的个人人品和学习动机,以确保传统医药知识能够服务于社区大众,而不能成为个人获利的手段。未来,相关条例和特殊制度应该借鉴和采用确保正确使用的民族生态习惯法,设立专门的评级程序来评估第三方申请人的个人行为和动机,明确第三方也有责任在确保公共利益和社区福利的前提下而正确使用遗传资源及其传统知识。

3. 民族生态习惯法与公平惠益分享

确立了获取和使用遗传资源及其相关传统知识的相关条例和特殊制度之后,要确保所得到的惠益能够公正和公平地与作为资源和知识提供者的各民族及其社区进行分享,民族生态习惯法为公平惠益分享制度的建立奠定了基础,具体包括公平和公正、适度和有节制、集体决策三个方面。

首先是公平和公正。公平和公正的观念和规则是习惯法的原则和价值观,是平等和互惠原则的基础,存在于各个民族社会之中,是不同民族习惯法的共同之处。根据习惯法的规定,生物遗传资源和传统知识往往被视为某一民族或社区的集体所有,资源和知识的自由和持续共享是传统生计发展的重要组成部分。因此,为了公平并加强集体对资源和知识管理,习惯法往往会强调在社区内部或相邻社区之间、以及在特定个人或家庭之间共同分享利益。由于各民族杂居的现实情况,遗传资源和传统知识可以在不同民族的相邻社区之间自由共享,从而由不同民族的社区共同保存和利用。在这种情况下,需要在不同民族的社区之间分享利益,以确保公平和公正,并支持本地所有权概念。因此,这就要求相关条例和特殊制度要建立保护共同区域内遗传资源和传统知识的跨民族机制和政策。

其次是适度和有节制。适度和有节制的观念和规则也是习惯法的原则和价值观。正如前文所述,事先知情同意有助于在各民族社区中公平和公正地分享惠益。同时,通过事先知情同意,当地社区可以控制外部第三方,从而对遗传资源和传统知识进行适度和有节制的获取,这样不仅确保惠益分享在当前的公平和公正,也考虑到了子孙后代,实现了惠益分享的代际公平和公正。所以,相关条例和特殊制度要汲取习惯法适度和有节制的原则和价值观,建立惠益分享的代际公平和公正制度。

第三是集体决策。集体决策的观念和规则也是习惯法的原则和价值观,集体决策有助于实现惠益公平和公正地分享。值得注意的是,公平和公正并不意味着平均,而是应该根据对遗传资源和传统知识的所有权程度,在社区内部或社区和社区之间实现公平和公正的惠益分享,这就要求所有利益相关方进行集体决策。未来,相关条例和特殊制度应该基于习惯法中集体决策的观念和规则,建立包括地方政府、社区和村民共同参与的集体决策机制,从而实现惠益的公平和公正分享。

四、民族生态习惯法在中国生物多样性保护法治建设中的主流化

民族生态习惯法在中国生物多样性保护法治建设中的作用,特别是它对遗传资源及其相关传统知识的保护是否有效,在某种程度上取决于正式法律制度对习惯法的承认程度,可以说正式法律制度承认习惯法的法律地位,并制定具体的执行条例是保护遗传资源及其相关传统知识的关键。如前文所述,民族生态习惯法由于没有形成文字和成文法,往往仅被视为非正式习俗,即使被视为正式法律制度的来源,也并不能改变其薄弱的地位。在实践中,习惯法从属于成文法,特别是当它们两者之间存在冲突时,习惯法往往被忽视。在世界上,越来越多的国家作为《生物多样性公约》的缔约方已经日益认识到习惯法在遗传资源及其相关传统知识获取和惠益分享中的作用,因而在国家的正式法律制度中承认习惯法。当前,包括印度、巴西、南非、马来西亚和安第斯共同体等相关国家或地区已经制定了生物物种资源及其相关传统知识的法律和制度,并且已经逐步开始在生物物种资源及其相关传统知识的保护、管理和可持续使用等方面承认和接受原住民、世居民族、土著民族和地方社区等传统民族社会的民族生态习惯法和制度,并将其融入现代环境法律体系中。

基于上述国家或地区的经验,中国应该探索在生物多样性保护法治建设中实现民族生态习惯法的主流化,必须认真审查习惯法在生物多样性保护法治建设中的地位,并探讨加强习惯法的方式和方法。要承认民族生态习惯法的地位,首先要确立各民族对遗传资源及其相关传统知识的权利,习惯法只有在尊重各民族决定如何使用遗传资源及其相关传统知识,以及在何种条件下使用权利的情况下才能被承认。因此,民族生态习惯法中的习惯权是生物多样性遗传资源及其相关传统知识保护的核心。同时,承认民族生态习惯法的地位还要理解其基本原则和程序,并需要在正式法律中得到承认和加强,以确保习惯法和权利在实践中得到正式法律制度的认可。

总之,对中国生物多样性保护法治建设而言,建立以承认习惯法为基础的遗传资源及其相关传统知识获取和惠益分享的制度有着重要的价值,不仅可以促进生物多样性的保护和生态系统的可持续性,而且还为保护和发展各民族与生物多样性相关的文化多样性和传统知识奠定了基础,由于这些民族文化和传统知识是内生的,因此反过来可以形成对中国生物多样性长期有效和可持续的保护机制。

——来自广西金秀的田野考察报告