大概念统领复习备考的尝试

——以“明清中国版图的奠定与面临的挑战”为例

重庆 张宗立 张 纲

如何提升高考历史复习备考效率是当下广大高三历史教师正在研究的热门课题。笔者对此进行了大胆尝试、有益探索,现谨以复习《中外历史纲要(上)》第四单元“明清中国版图的奠定与面临的挑战”为例加以说明。

一、历史学科大概念之要义

《普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称为《课程标准》)指出:“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化。”大概念反映的是“学科的本质,居于学科的中心地位,具有较为广泛的适用性和解释力的原理、思想和方法”,是“抽象概括出来的具有联系整合作用并能广泛迁移的概念”。“基于中学历史学科的内容和认知特点,中学历史大概念主要应包括史论概念、重要命题和基本原理等”指的是历史发展的“大势”和各个历史时期的时代特征,它所关注的是“历史教育要为学生提供何种史观、何种思维方式的问题”。

二、大概念统领复习的依据

一是以《中国高考评价体系》为指南。2020 年1 月7 日,教育部考试中心正式发布了《中国高考评价体系》,确立了立德树人、服务选才、引导教学的核心功能,回答了“为什么考”的问题;明确核心价值、学科素养、关键能力、必备知识为考查内容,回答了“考什么”的问题;提出基础性、综合性、应用性、创新性的考查要求,回答了“怎么考”的问题。这不仅是今后一段时间我国高考内容改革和命题工作的理论依据,更是指导广大高中教师高考复习备考的实践指南。二是依循《课程标准》。《课程标准》是国家意志的体现,是课程改革赖以进行的纲领性文件,是历史教材编写、教学开展、考试命题和教学评价的依据,也理应是教师凝练历史学科大概念的依据。

三、大概念统领复习的尝试

(一)明晰知识点

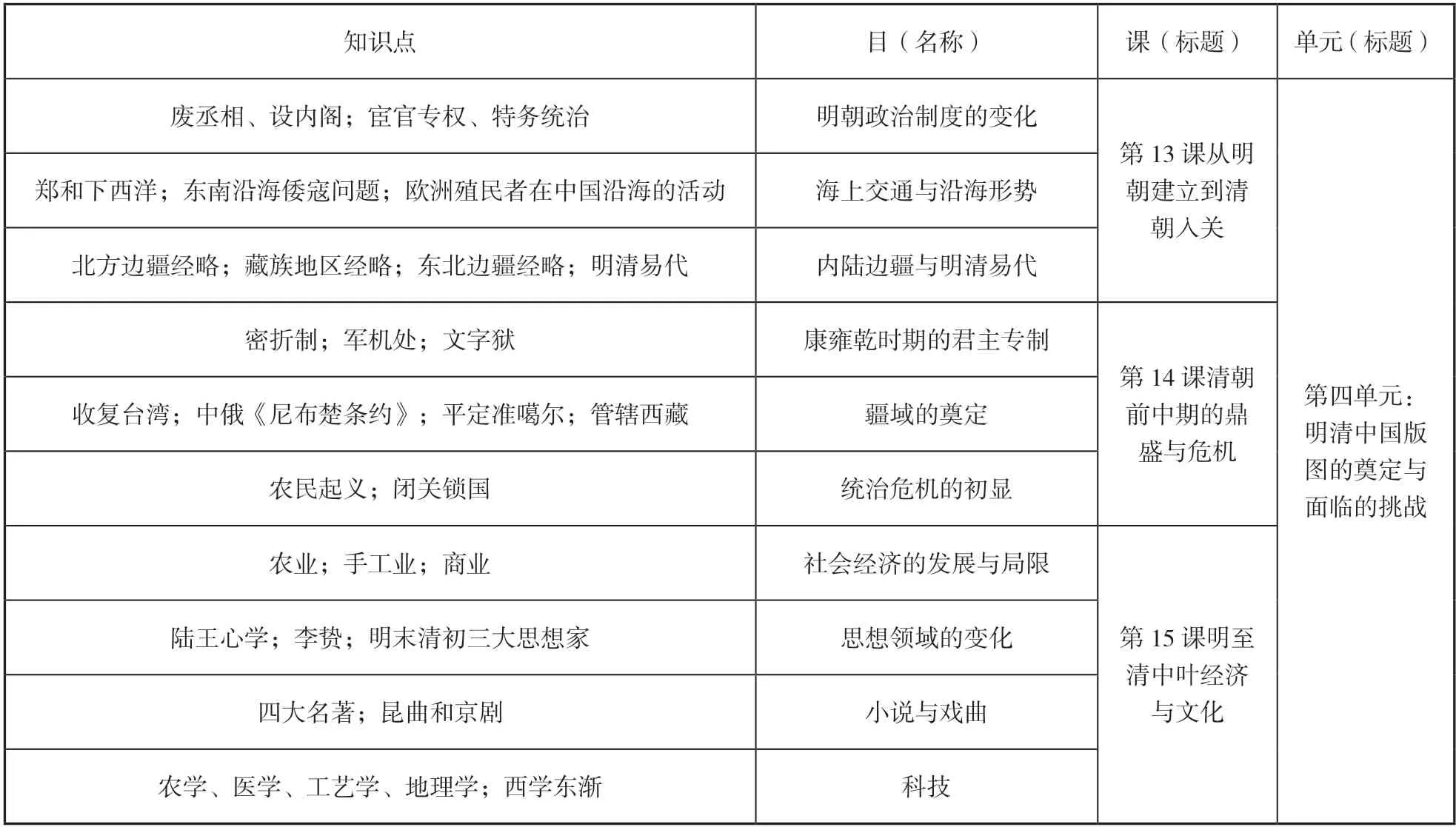

《中外历史纲要》回归通史体例,按“目—课—单元”的形式编排。故复习备考时,教师可引导学生依据《课程标准》进行梳理,从而明晰每个单元的具体知识点。如本单元可按下表梳理:

(二)抓必备知识

《中国高考评价体系》强调高考考查的是“必备知识”,即“各学科的基本事实、基本概念、基本技术与基本原理组成的基本知识体系”。据此,历史学科的必备知识应该是历史概念、历史人物、历史事件和历史线索等组成的历史学科知识体系。历史基本知识具有永恒的“生命力”,知识是发展智力的基础,任何解释、结论和认识的得出都是基于坚实的史实,知识的多寡、深度和完善程度影响着学生学习的广度、深度以及解决问题的准确度,直接关系到复习备考效果。师生共同学习、复习的重要工具、教学内容的载体、学生掌握必备知识的核心资源均是现行教材。高考历史真题的一个显著特点是“题在书外,理在书中”,如果不能掌握好书中之理,便无法解答好书外之题,唯有掌握了扎实的必备知识,方能灵活应对高考试题的不断发展和变化,以不变应万变。要增强复习的针对性、时效性、实用性,既不能“照本宣科”,也不能像新授课那样,而是应以《中国高考评价体系》为指南,依循《课程标准》,结合学生实际情况对教材进行深度挖掘和灵活应用。在复习“陆王心学”时,笔者采用“是什么”“为什么”“怎么样”的思维方法引领学生将教科书内容梳理成知识体系:

1.“是什么”——陆王心学的代表人物和主要观点

南宋陆九渊提出“心”就是天地万物的本原(“心即理”)和“发明本心”(内心反省)的求理方法。

明朝中期王阳明提出“致良知”的认识论。认为“良知”就是隐藏在每个人心中的“天理”,就是本心,指出克服私欲、回复良知就能成为圣贤。

2.“为什么”——陆王心学形成的背景

政治上:明朝中期以后,社会动荡,封建统治陷入危机。

经济上:商品经济的发展与儒学的重义轻利思想背离。

思想上:程朱理学在成为官学后日益僵化。

3.“怎么样”——陆王心学的影响

陆王心学强调主观能动性,激励人们奋发立志;以自己的内心为准则,又隐含一定的平等和叛逆色彩,带有主观唯心主义色彩。

(三)炼阶段特征

历史阶段特征是一个长时段或时期内政治、经济、思想文化等诸领域内在、隐性的规律性联系,是该时段或时期的本质属性和发展趋向的集中反映。对于整个历史发展进程来说,这是该阶段或时期区别于其他阶段或时期的独特之处,强调的是一种质的差异,给该阶段或时期打上了自己的烙印,使该阶段或时期具有一定的特殊性。它是客观历史具体存在和演变的个性,包括史事的内在性质和外在表现形式,它源于但又高于历史事物本身的具体性和多样性;从同一阶段或时期来看,它不是该阶段或时期内政治、经济、思想文化等某领域中的基本史事、历史表象的逐一罗列,而是透过现象抓住本质,凝练出该阶段或时期共性的特点。

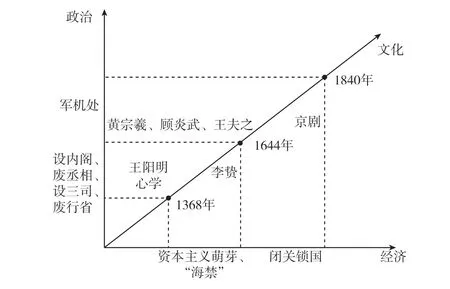

《课程标准》指出,学生应“学会从不同角度认识历史发展中全局与局部的关系,辩证地认识历史与现实、中国与世界的内在联系”。“再认、再现历史的阶段特征”“对历史阶段特征的理解”是高中历史学科重要的能力要求,是能力考查的重点之一。学生若能准确、简明扼要地概括出某一时期的阶段特征,既可帮助其认识历史发展的内在规律,又有助于其能力的培养、提高和学科核心素养的培育。在复习“明清中国版图的奠定与面临的挑战”时,教师可先投影出三维坐标图(见下图):

图 明清中国版图的奠定与面临的挑战图

再引导学生仔细观察,明确人、时间和空间是人类历史上任何一个历史事件的三个基本构成要素;感悟任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解,特定的史事是与特定的时间和空间相联系的;领悟政治、经济、思想文化三者之间的关系:经济是基础,政治是经济的集中表现,思想文化是在特定历史条件下人类经济、政治生活的反映,思想文化对社会的发展有或大或小的反作用,从而掌握唯物史观的基本观点和方法。最后概括出明清时期(1368—1840 年)的阶段总特征,即国家稳固,承古萌新——专制集权空前强化,统一多民族国家更加稳固,现代中国的版图也已逐渐定型,经济、文化、对外关系都有新的发展;转型困难,逐渐落后——由于传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受阻,中国离全球化、工业化的世界潮流越来越远。具体表现为:

政治:明朝废丞相、设内阁、宦官专权,清朝行奏折制度、增设军机处,封建君主专制主义中央集权制度空前强化,严重阻碍了新经济、新思想的发展,封建制度正在走向衰落;统一的多民族国家进一步巩固;对外关系由开放走向闭关自守,使中国脱离了世界工业化的潮流。

经济:农耕经济高度发达并占主导地位;资本主义萌芽出现并缓慢发展;经济总量仍然处于世界前列;坚守重农抑商政策,中国逐渐落后于时代发展的潮流。

文化:理学占主导地位;传统科技发达,但未产生近代科技;随着商品经济的发展、市民文化兴起,文学、绘画、戏剧等领域出现了新的成就;实行八股取士、文字狱等文化专制,出现反封建色彩的早期民主启蒙思想;“西学东渐”局面形成,西方近代科技开始传入中国。

(四)生成大概念

历史是一门综合性的学科,内容涉及经济、政治、军事、文化,涉及人文科学、自然科学的方方面面。《中外历史纲要》横跨中外、纵贯古今,内容众多。《明清中国版图的奠定与面临的挑战》单元共有3 课、10 目、28 个知识点,如不采用有效方法引导学生复习,知识在学生头脑中将会以碎片化形式呈现。崔允漷提出,学科核心素养的出台必然要求教学设计的相应变革。在旧教材体例下,专题性突出,教学设计重在围绕知识点或单个课时进行设计。在新教材体例下,要转变为对一个大单元进行主题设计,用“学科大概念”组织学习单元。《课程标准》对本单元的要求是“通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义;了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;通过了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机”。笔者以明朝“内陆边疆”、清朝前中期“疆域的奠定”为主线,拟定出该单元的一个大概念为“统一多民族国家版图奠定”;以明朝“政治体制的变化”“郑和下西洋”,清朝“康雍乾时期的君主专制”“明至清中叶经济与文化”及明朝倭寇问题和欧洲殖民者的东来、清康乾盛世后出现的社会危机、明清经济发展的局限性为脉络,拟定该单元又一个大概念“中国社会的变化与危机”。通过这两个大概念有效整合了本单元的内容,凸显出明清是中国古代“大一统”历史发展到顶峰阶段的时期,又始终贯穿了“盛世与危机”单元主旨:明清之际封建专制达到顶峰,制度建设、版图扩张、外交政策、边疆治理、经济结构、思想文化科技等均有创新和发展变化,甚至达到了一定的高度,此所谓“盛世”。但由于封建传统的闭锁,使得这一时期的中国与大航海时代的世界形势变化相比渐渐落伍,君主专制强化、文字狱、小农经济、闭关锁国等体现繁荣盛世中孕育着“危机”这一主旨。使学生的思维规律按照认知一个封建王朝兴衰的逻辑关系展开,从政治、经济、文化、外交等领域有序铺陈,把握认知的层次和角度,在唯物史观的引领下透过现象看本质,辩证看待事物的发展,推导出繁荣中孕育着危机,从而达成历史理解和历史认识,符合教学逻辑。

用历史学科大概念统领高考历史复习备考,体现了“以学生深度学习为本、以学生素养发展为本”,克服了知识碎片化,让学生知识结构化、系统化,促进核心素养在历史复习课堂中的落地,最大限度地提高了复习备考效率。