以思维之矛破选择题之困

——高考选择题解题思维易错分析

四川 高 敏

选择题的分数在整卷分值中占有较大的比例。在如今的考试中,对选择题的考查方式从基于文本到高于文本,考查的能力从基础转向高阶。对选择题的解答不仅考查学生思维的敏捷性,还考查学生思维的深度和广度,直指学生的深度学习。如何在高三复习中破解选择题思维之困,并提升做题的正确率呢?笔者尝试从以下三个方面对学生选择题易错思维做一个浅显的分析。

一.思维之坑

1.混淆视听

即用无关的话或者多余的话混淆视听,让学生将更多关注点放在对多余的话语的解读上,从而掉入命题者设计的陷阱中。

例1.(2021·山东省普通高中学业水平等级考试·10)约公元前450 年至前445 年间的一件铭文记载了雅典公民大会选拔女祭司的情况:“[……]阿科斯提案:胜利女神雅典娜的女祭司[……] 应从所有雅典妇女中[任命],……女祭司的薪资应为(每年)50 德拉克玛以及公共祭祀(牺牲品)的腿和皮。”多年后,公民大会再次明确规定每年向女祭司支付50 德拉克玛。由此可见,在雅典城邦 (A)

A.公民大会负责处理城邦重要事务

B.祭司是享有特权的公民群体

C.妇女在特定领域拥有政治权利

D.津贴制是民主制的基础

分析:题目中使用大量语句描述女祭司的情况和报酬,从而让学生顺着女祭司的相关选项进行思考,在B,C,D 这些选项中徘徊选择,掉入命题者设计的思维陷阱中。其实材料中有一个很重要的信息:“雅典公民大会选拔女祭司……多年后,公民大会再次明确规定每年向女祭司支付50 德拉克玛”具体如何规定并不是最重要的,重要的是选拔女祭司和规定女祭司的报酬都是由公民大会决定的。学生只有抓住材料主旨,把握和厘清重要的语句,才能在考试中避开思维陷阱,做出正确选择。

2.知识定势

即题目中使用学生极其熟悉的知识或者话语,利用学生流于表面的知识定势去干扰学生的选择,让学生顺着错误的思考路径,推导出错误的答案,从而掉入命题者设置的思维陷阱。

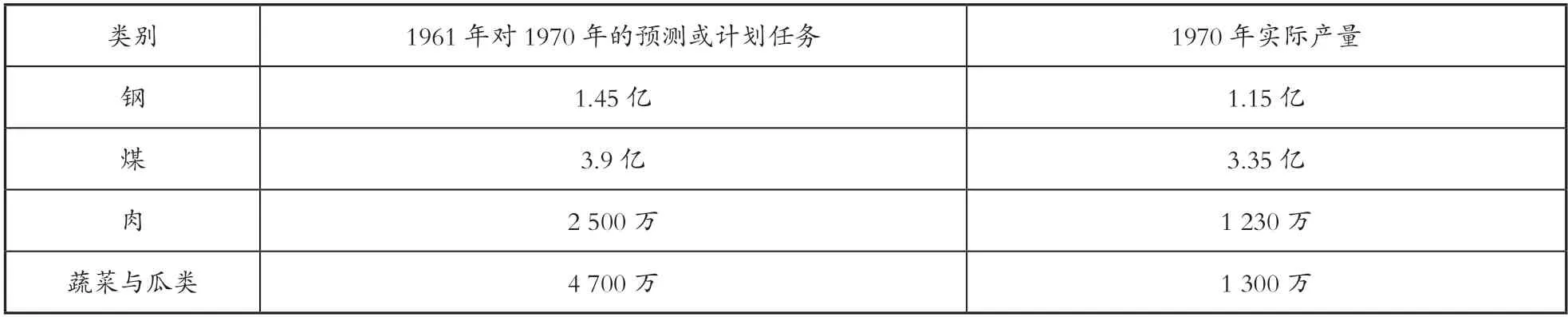

表 苏联1970 年计划完成情况(单位:吨)

例2.(2019·全国卷Ⅱ·35)

上表可以说明当时苏联(A)

A.经济发展的问题积重难返

B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业

D.社会生活需求发生变化

解析:学生根据所学知识可以想到苏联的斯大林模式经历了赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫的改革都未能被突破。钢煤的实际产量接近预测或计划任务,而肉、蔬菜与瓜类实际产量同预测或计划任务相比差距较大,这可以体现出苏联农业重工业比例失调。但学生很容易流于对知识的表面理解,将模式与政策画等号,从而错误选择B 选项。赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫三人改革的具体经济政策是不一样的,因此经济政策保持了连续性这一结论显然是错误的。表格中数据体现了苏联重工业和农业发展比例严重失调,从而说明到了20 世纪70 年代时,苏联重工业与农业比例严重失调的经济问题积重难返。

3.迷惑语句

即在题目中用极具迷惑性的语句让学生直奔命题者设置的思维陷阱,从而对正确答案视而不见。

例3.(2021·全国乙卷·24)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明 (D)

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

解析:题目中出现了“分封制”“周天子”“诸侯”“大夫”“赐给”等学生熟悉的词语,这很容易使学生从分封制相关选项思考,从而掉入命题者设置的思维陷阱中,对正确选项视而不见。由于学生首先将正确选项D 项排除,所以就在排除了正确答案后去找寻所谓的“正确选项”,将时间浪费在对A,B,C 这三个错误选项的甄别上。如果学生能将题目中的“西周分封制下”“西周中期”“春秋时期”等时间段中采邑数量的不同变化结合所学知识进行思考,则根据材料并结合所学知识可知,到春秋战国时期铁犁牛耕的使用极大地提高了生产力,对应解释题目中“到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个”。从前分封制下贵族的采邑只能靠赏赐,随着生产力的持续发展,到了西周中期和春秋时期,贵族和大夫的采邑则更多得益于生产力的持续发展。

二.思维之变

1.参悟思维之变

考试考查的不是对知识的简单再现,而是命题者的思维之变。虽然材料顾左右而言他,但是学生需要参悟命题者的思维之变,从而做出正确的选择。

例4.(2019·全国卷Ⅲ·35)20 世纪70 年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1 倍。1981 年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果 (A)

A.加剧了经济恶化

B.实现了物价下降

C.推动了通货紧缩

D.放弃了经济自由

解析:人民版必修二教材122 页上有这样一句话:面对严重的“滞胀”问题,凯恩斯主义失灵。“滞胀”即经济停滞与通货膨胀并存。虽然教材说的只是美国的情况,但结合题目中法国20 世纪70 年代出现的国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1 倍,可知法国也出现了“滞胀”。面对“滞胀”,凯恩斯主义失灵,而法国总统还在推行包括国有化在内的一系列措施,那么结果必然是加剧经济恶化。

2.多角度思维

以更广阔的思维视野去理解和使用材料,学会从问题设计者的角度去解读材料,结合现实生活经验,变换视角,找寻答案。

例5.19 世纪40 年代以后,上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,每年六七熟,获利较多,洋葱、马铃薯、“欧洲种”花菜等种植者日多,蔬菜在当地种植结构中占据重要地位。这种转变 (D)

A.得益于稻梁产量的迅速提升

B.实现了传统产业向近代转型

C.满足了民族工业的市场需求

D.反映了上海城市规模的扩张

解析:本题用蔬菜种植结构占据重要地位作为材料,涉及的信息是近代中国城市规模扩大,城市人口增多使得其对蔬菜的需求量大大增加,所以19 世纪40 年代以后上海地区的农民多从传统的棉稻种植转向蔬菜种植,蔬菜种植在当地的种植结构中占据重要地位。结合所学知识可知,19 世纪40 年代中国国门被打开,自然经济逐渐瓦解,上海作为最早的通商口岸,城市规模的扩大导致当地农民从棉稻种植转向适应城市化需求的蔬菜种植。这道题目对学生在重游历史的过程中,现实经验与历史经验对话的能力提出了要求。如今身在城市中的人们,每天都需要买菜,城市越大,人们对蔬菜的需求就更大,对于这点,学生在现实生活中是有体会的。本题正是体现了多角度的思维,结合学生的现实生活经验,引导学生运用更广阔的思维视野去使用和理解材料,学会从问题设计者角度解读材料,变换视角,找寻答案。

三.思维之绊

1.所学知识成为负累

怀特海说:“为获得知识,我们首先必须使自己不受知识的束缚,我们必须有体系,但我们应当使我们的体系保持开放。”有的时候学生错误的原因并不是因为没有掌握知识,反而是由于受到所学知识和所学知识体系的束缚,这些已经掌握的知识因为缺乏开放性和变通性,在解题的时候反而成为了学生的绊脚石。

例6.(2019·全国卷Ⅱ·28)1898 年,一份英文报纸报道:光绪皇帝已经遇害,“太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧,一到适当的时候,便公开宣布他的死讯”。这则报道可以用来说明当时 (D)

A.君主立宪受到社会的广泛支持

B.清政府加强排外活动力度

C.列强寻找干涉中国内政的借口

D.部分西方人赞同变法活动

解析:根据材料中的“1898 年”和所学知识可知,19 世纪末中国民族危机严重,这使得学生很容易错选C项。这个时候明确的时空观念和阶段特征反而会把学生引向歧途,让学生选择错误选项。因此在面对新信息时,要克服先入为主的看法。仔细阅读材料可知,材料的主旨是说一家外国媒体报纸针对中国戊戌变法这个事件的看法,面对新信息时,学生需要识别信息的文本提供了什么,包括文本明显的信息和微妙的信息,同时能运用批判性的观点来思考问题。题目中“名义上”“滑稽剧”“一到适当的时候”等语句,其实是在表明这家外国媒体报纸对慈禧太后的不满与讽刺,所以这则报道可以用来说明部分西方人赞同变法活动。这种吸收新内容并与评价相结合的能力是批判性思维的重要表现与价值,本题正是体现了对这种批判性思维能力的测试。

例7.20 世纪70 —80 年代,主要资本主义国家在对国有企业进行大规模私有化改革的同时,频繁出台涉及各行业的法律法规。一些国家甚至在被私有化的重要企业中持有“特定股”,对任何想取得10%及其以上企业股票的投资者拥有决定权。由此可知 (D)

A.私人资本扩张势头受阻

B.西方现代企业制度成熟

C.新自由主义的弊端显露

D.国家干预机制更加灵活

解析:根据题目中20 世纪70 —80 年代这个时间点并结合所学知识,学生可能会认为因为“滞胀”导致凯恩斯主义在这个时候失灵,由此便排除D 选项,这时学生掌握的知识反而成为这道题目错答的原因。实际上,20 世纪70 年代开始,由于凯恩斯主义失灵,很多国家都减少了国家干预,但并不是完全放弃了国家干预。题目中叙述的“主要资本主义国家在对国有企业进行大规模私有化改革的同时,频繁出台涉及各行业的法律法规。一些国家甚至在被私有化的重要企业中持有‘特定股’,对任何想取得10%及其以上企业股票的投资者拥有决定权”等做法依然是在实行国家干预,所以材料体现的是国家干预机制更加灵活。

2.常规思维方法成为绊脚石

例8.(2017·全国卷Ⅲ·35)20 世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大,总统尼克松在咨文中呼吁,应当“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方,更重要的是回到全体人民手中。我们要使各州和地方担负更多的责任,我们将同他们分享收入”。由此可知,美国联邦政府试图 (A)

A.消除国家干预经济的弊端

B.将权力下放到州政府

C.扩大福利政策的覆盖范围

D.恢复自由放任的传统

解析:学生根据常规思维方法,会认为选项中“消除”一词太过绝对化,便首先排除了A 选项,从而误选其他错误选项。之所以出现问题,主要在于学生明显忽略了题干设问中还有“试图”二字,试图消除的说法是严谨和正确的。本题中常规的思维方法只会导致选择错误。教师在引导学生审题时要注意思维的缜密,不要忽略题目中的动词和副词等,保持严谨的思维,才能做出正确的选择。

3.一些语句成为绊脚石

例9.(2021·湖南省普通高中学业水平选择性考试·2)汉初,丞相陈平、太尉周勃与宗室大臣平定“诸吕之乱”后,商议新帝人选,经再三讨论,认为代王刘恒在高祖刘邦在世诸子中,“最长,仁孝宽厚,太后家薄氏谨良”,决定迎立刘恒为帝,是为汉文帝。这一做法 (B)

A.反映嫡长子继承制得到执行

B.旨在预防外戚干政的重演

C.推动仁孝成为选帝主要标准

D.表明相权对皇权构成威胁

解析:根据题目中“‘最长,仁孝宽厚,太后家薄氏谨良’,决定迎立刘恒为帝”等信息,学生很容易误选C 项。但是题目中“丞相陈平,太尉周勃与宗室大臣平定‘诸吕之乱’后,商议新帝人选”以及“太后家薄氏谨良”这些话语必须结合材料之前所述“平定诸吕之乱后”来考虑。这些平定了诸吕之乱的大臣们在选定新的皇帝继承人的时候,除了考虑皇帝最长和仁孝宽厚之外,更多考虑了皇帝母族薄氏谨良,这一做法的出发点明显是在预防类似诸吕之乱这样的外戚干政事件的重演。解题时教师要引导学生不要因为题目中某一句话而做出错误选择,必须通读整则材料,联系上下文和所学知识,注意材料之间的因果联系和逻辑关系,才能做出正确的判断和选择。

例10.(2021·湖南省普通高中学业水平选择性考试·5)宋孝宗时绍兴府赈灾,有人户状告“检放秋苗不尽不实”。朱熹受命调查后发现确实存在不实,但是当时田土大多已经种麦,没有稻根可据以核查受灾面积。这反映了 (D)

A.绍兴府行政效率低下

B.理学强调实事求是的精神

C.宋代赈灾方式不合理

D.绍兴农业精耕细作的特点

解析:学生易错选B 项,题中“朱熹受命调查后发现确实存在不实……没有稻根可据以核查受灾面积”这句话易成为学生解题的绊脚石,学生很容易根据所学知识得出朱熹是理学的集大成者,再结合材料“朱熹受命调查后发现确实存在不实……没有稻根可据以核查受灾面积”,从而认为这就是理学家强调实事求是的精神,从而错误选择B 项。实际上农民在种稻后又种上小麦这个现象,正说明宋朝在绍兴已经实现了稻麦轮作,这体现的是绍兴农业精耕细作的特点。题目的主旨不是核查秋苗,而是在核查秋苗的过程中出现了“没有稻根可据以核查受灾面积”的现象,这反映了一个史实:当时的绍兴已经在农业上实现了稻麦轮作,体现了绍兴农业精耕细作的特点。

笔者尝试从思维之坑,思维之变,思维之绊三个方面分析了学生在解答选择题时容易陷入的思维困境。在高三复习中,如果没有必备知识的依托,关键能力与核心价值就无从谈起。学生掌握的知识越多,思维才能更灵活。所以在高三复习时,必备知识的夯实与知识结构的体系建构依然是复习的重中之重。同时,在建构的知识体系中,教师必须让学生保持开放的体系,不受知识的束缚。在解题时教师则要引导学生揣测命题者的出题意图,体味命题者字里行间的主旨,注意材料之间的逻辑以及因果关系,保持清晰的逻辑,多元的视角,缜密的思维,从而越过思维之坑,避免定势思维,绕开思维之绊,适应思维之变,用思维之矛破选择题之困。