国外场域学习研究的知识图谱分析

——基于Web of Science(2002-2020)数据

李海雁,苏小兵

(华东师范大学教师教育学院,上海 200062)

一、研究背景

“场域学习”(Place-based education)一词最早出自约翰·艾尔德(John Elder)的《土地上的故事:场域环境教育选集》,[1]它是教育研究者在全球化背景下对地方意义的一种探索,也是对当今社会、生态和教育现实批判性反思的结果。[2]场域学习以当地社区和环境为背景,开展跨学科活动,强调学生在真实世界的学习体验,帮助学生提高学业成就,并使他们与其生活的地方建立更牢固的联系,最终实现社会公正和生态可持续发展。[3]

场域学习这一研究主题在最近20 年受到教育研究者和实践者的关注,但学校与真实世界之间的良序互动研究一直是学者们探讨的重要课题。实用主义教育家约翰·杜威(John Dewey)在批判传统学校时,指出学校教育与生活相脱离所引发的问题,并尝试通过建立芝加哥大学实验室学校来打破这种隔离;[4]生态批判教育家鲍尔斯(Bowers, C.A.)强调了地方在生态区域教育中的重要性,他认为社会经济与文化的发展应与当地的特征相适应;[5]环境教育家大卫·奥尔(David W. Orr)指出,当前学校教授的各种科目中缺少生态视角,因此提出“生态素养”一词,以此来强调教育过程中的生态关怀。[6]

20世纪以来,以美国为主的西方国家围绕地方进行了一系列教育变革。例如,20世纪60年代,阿巴拉契亚南部学校师生发起了记录当地居民生活文化的“狐火基金”(Foxfire)杂志写作项目[7];20 世纪90 年代的农村学校和社区信托组织(the Rural School and Community Trust)加强了学校和地方之间的联系。[8]21世纪后,随着标准化测试和问责制度弊端的显现,相关的变革实践增多,并逐渐融入主流教育体系,在公立学校中得到应用。如波士顿的青年成就者科学和数学试验学校(The Young Achievers Science and Mathematics Pilot School)就为不同年龄阶段的学生提供了适合的场域学习项目。[9]

本研究通过知识图谱分析方法,对国外场域学习的文献进行分析,探寻其主题演变和研究热点,为开展相关理论研究、课程开发和实践探索提供参考,以期促进基础教育改革和教育创新发展。

二、数据来源及研究方法

(一)数据来源与处理

研究数据源于Web of Science核心合集。用场域学习相关关键词[("place-based" and"learn*")OR("place-based" and "education*")OR("place-based" and "teach*")OR("placebased curriculum*")OR("place-conscious education*")OR("place-centered education*")OR("pedagogy* of place")]进行主题式检索,文献类型选择文章(Article)和综述(Review),时间跨度选择2002年至2020年(最早相关文献发表年份为2002年)。经过数据初步整理,得到符合条件的文献288篇,并以“摘要、全记录(包含引用的参考文献)”的格式下载保存为纯文本文件,作为本研究的分析数据。

(二)研究工具与方法

科学知识图谱是以知识域为对象,显示科学知识发展进程与结构关系的一种图像。[10]CiteSpace可对相关文献进行计量,以图谱形式呈现该研究领域的演化路径,帮助用户实现文献研读方式从主观碎片化向客观全景化的转变。[11]本文选择CiteSpace (版本5.5.R2)工具,从三个方面对数据进行科学知识图谱的绘制与分析。首先,统计关键词词频,并作周期性处理,用来识别场域学习领域的研究主题及其演变趋势。其次,分析共被引网络中的聚类和关键节点[12],发现场域学习领域的知识基础和研究前沿。最后,利用高突现词和高突现引文,识别场域学习的研究方向和重要转折点,以此了解研究热点。

三、研究结果与分析

(一)高频词分析

对288篇文献进行关键词词频的分析,具体参数设置如下:节点类型=关键词;单个时间分区=1年;阈值=前50个高频节点;时间跨度分割=2002-2020年;修饰算法=寻径网络算法+修剪整个网络;视图显示=静态聚类视图+合并网络视图。运行后产生63个节点和236条连线。进行同义关键词合并(如将place-based learning合并到place-based education中)后,得到图1所示的关键词图谱。

图1 2002-2020国外场域学习研究关键词图谱

经过进一步统计分析,可知场域学习研究的关键词具体情况(如表1所示)。由表1可知,2002-2020 年,场域学习主要包括三大研究主题。第一,场域学习相关理论研究。在生态环境恶化、农村教育陷入困境和标准化教育改革带来的学业质量危机背景下,研究者对原有教育观念和体系进行了反思,并开展了“批判教育学、地方、地方感”等方面的理论探讨。第二,场域学习课程开发研究。在“环境教育、体验式学习、户外教育”等教学形式中融入场域学习理念,强调课程中地方的教育价值。第三,场域学习教学实践研究。包括课程的实施与评价环节,如“课程、框架、地方感、知识”等。

表1 2002-2020 年国外场域学习研究高频关键词统计

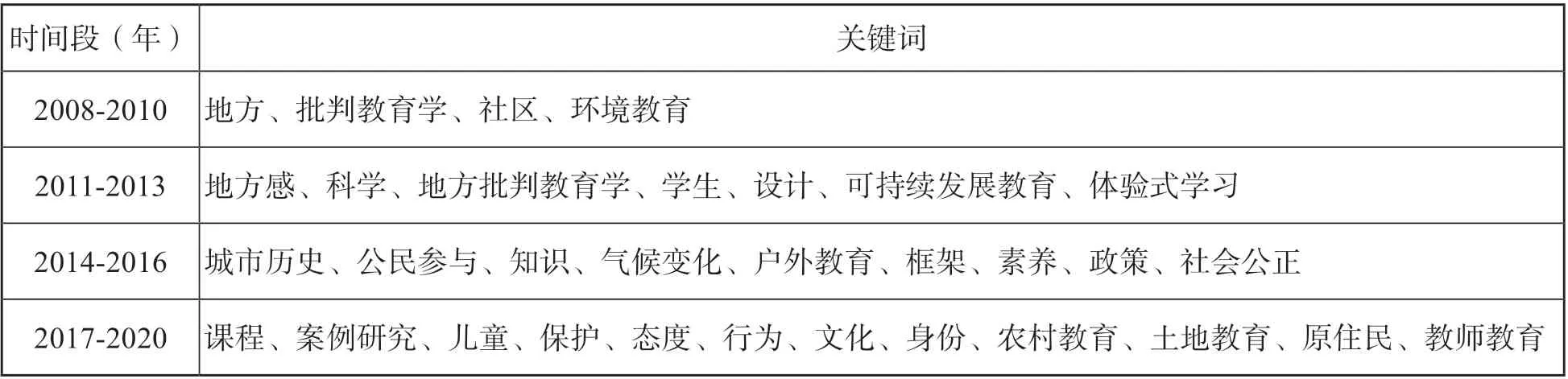

为了进一步了解不同时期研究主题的演变情况,本研究对关键词进行三年为一周期的统计处理,可以发现场域学习研究主题有四个演化特征。(如表2所示)

表2 2002-2020 年国外场域学习研究不同时间段的主要关键词

第一,理论研究不断深入。如2011-2013年期间的“地方批判教育学”是由前期的“地方”和“批判教育学”理论演变而来。第二,实践主题逐渐具体。如早期出现的“可持续发展教育”,在2014年以后细化成“气候变化、社会公正”等主题。第三,研究对象日趋多元。如从关注“学生”延伸到“原住民”,同时对“教师教育”也加以重视。第四,育人目标持续贯穿,并回归教育本质。从早期重点关注学生学业成就(如“知识”),转变为关注“素养、态度、行为”,实现了教育目标向人的发展的回归。

(二)共被引聚类分析

对288篇文献进行共被引聚类分析,探讨场域学习研究的知识基础和研究前沿。选取“被引文献”为节点类型,其余参数与关键词分析保持一致。运行后共提取参考文献11688篇,产生255个节点和707条连线。将共被引文献进行聚类,模块性指数Q值为0.8158,轮廓指数S值为0.5326,说明聚类结构显著,结果合理,令人信服。[13]共被引聚类如图2所示,聚类统计结果如表3所示。

图2 2002-2020国外场域学习研究共被引聚类图谱

1.最早的聚类

据表3可知,聚类0最早出现,而且包含引文最多,它代表了场域学习领域的理论起源和早期研究重点。从该聚类中提取共被引频次前四的文献进行深入分析。

表3 2002-2020 年国外场域学习研究共被引聚类统计

批判教育学由批判理论演变而来,它把教育当作一种批判性的实践,关注学校教育与政治、社会和经济的关系,将实现社会平等和公正视为最终目标。[14]大卫·格林伍德(David A.Gruenewald)首次将批判教育学和场域学习有意识地融合,提出地方批判教育学理论。他认为批判教育学多以城市为背景,聚焦人类关系和社会经验,而场域学习主要关注农村和生态方面。地方批判教育学可以将批判教育学强调的社会公正目标和场域学习的生态正义有机融合,让学生发现、恢复、重建自我与地方的关系,从而与地方成为共同体,以此达到文化上非殖民化(decolonization)和生态上重新居住(reinhabitation)的双重教育目标。[15]

地方批判教育学理论也存在一定的争议。鲍尔斯认为场域学习和批判教育学的教育理念并不一致,并且地方批判教育学理论过度关注非殖民化的结果,而忽略了场域学习强调的与生态环境的联系。[16]罗伯特·史蒂文森(Robert B. Stevenson)则指出了上述学者观点的局限性:格林伍德强调场域学习和批判教育学的趋同和一致,而鲍尔斯只看到了分歧和矛盾。但社会变革是一个充满结合与分离、连续与间断的动态过程,因此史蒂文森认为在教学过程中应将两者的融合与矛盾观念相结合。[17]

地方和地方感理论在场域学习研究领域中一直占据重要的地位。格林伍德结合多学科理论,将“地方”分为感性、社会学、意识形态、政治学和生态学五个维度,并认为每个维度之间互相关联,且均具有教育意义。[18]地方感是人在情感上与地方之间的深切联结,是一种经过文化与社会特征改造的特殊的人地关系,[19]它反映出场域学习的定义属性和目标,因此可以成为场域学习有效性的评价指标。妮可·阿多因(Nicole M. Ardoin)将地方感划分为生物物理、心理、社会文化、政治经济四个主要维度。[20]随后,她结合三个生态区域站点居民的调查数据,证明了该维度模型的有效性。[21]

格林伍德和格里高利·史密斯(Gregory A.Smith)都认为场域学习的传统模式包括文化研究、自然调查、真实世界的问题解决、实习和创业机会以及参与社区进程等。[22][23]

该聚类的重点文献表明:批判教育学与场域学习并非两个相互平行,互不重叠的领域,两者联系密切,且其辩证性对话的产物——地方批判教育学也受到持续关注;“地方”在教育中具有多重价值,“地方”相关理论的探讨也印证了高频词分析中理论研究不断深入的演变趋势;场域学习将“地方”作为贯穿各种课程模式的共同背景,促使学生在真实情境下进行深度学习。

2.持续时间最长的聚类

聚类1 包含了2008-2017 年发表的19 篇文献,它是持续时间最长的聚类,可被看作场域学习领域最基本的知识基础。

场域学习是不同教学理论批判性反思的结果,暂未形成统一的理论框架,因此不同学者对其概念的理解也存在差异。加德纳·希莱特(Gardner Seawright)认为,场域学习领域可分为三大阵营:以大卫·索贝尔(David Sobel)为代表的新自由主义教育群体,他们试图发展一种根植于地方的教学方法,同时保持学校与周围世界的联系;以格林伍德为代表的地方批判教育学群体,该群体强调地方的社会建构和内在冲突;历史最悠久、关注原住民和土地可持续发展的土地教育群体。[24]聚类1中排名前三的高共被引文献就围绕土地教育展开了讨论。①分别为:2014年,《环境教育研究》(Environmental Education Research)刊发的《土地教育:场域学习和环境教育研究的土著、后殖民和非殖民化观点》(作者伊娃·塔克等,被引频次10次);《回应天命论:以土地教育为基础的批判性课程探究方法》(作者德洛丽丝·卡尔德隆,被引频次7次);《教育研究》(Educational Studies)刊发《地方的定居者传统:为场域学习明确白人至上和定居者殖民主义的认识论遗产》(作者加德纳·希莱特,被引频次6次)。

《环境教育研究》于2014 年组织了一期“土地教育:场域学习和环境教育研究的原住民、后殖民和非殖民化观点”的特刊,对为什么进行土地教育展开了详细论述。伊娃·塔克(Eve Tuck)等人认为,美国现存教育制度是定居者殖民主义(settler colonialism)的产物,场域学习同样保留着定居者殖民主义的思想,因此需要土地教育介入,承认地方的殖民历史,对原住民负责。[25]

其他高共被引文献探讨了不同领域中开展土地教育的可能性。德洛丽丝·卡尔德隆(Dolores Calderon)指出,在美国的K-12学校教育中,可以通过乡村殖民遗产方面的社会研究课程进行定居者殖民土地伦理的教学。[26]梅根·邦(Megan Bang)等人提出了城市原住民土地教育学理论,研究者与原住民青年、家庭和社区成员合作,以原住民视角,向学生讲述芝加哥土地的故事。[27]

该聚类以城市或乡村为背景,列举了大量正式和非正式教育背景中土地教育的课程实例。这表明,课程开发是场域学习的主要研究主题。同时也反映出研究对象日趋多元的演变情况:土地教育研究者并非保持文化和政治中立,而是关注所在地的殖民文化和原住民权利,以此达到让学生全面解释当地历史、现在和未来的教育目的。

3.最新的聚类

聚类7在2012年开始出现,聚类内文献发表的平均年份是2015年,它是所有聚类中最新的,一定意义上代表了场域学习研究领域中最新的知识基础和研究前沿。从该聚类中提取共被引频次前三的文献作重点分析。②被引频次均为2次,三篇文章分别为:2015年,《环境教育杂志》(The Journal of Environmental Education)刊发的《环境公民:政治理论对环境教育实践有什么贡献》(作者瑞贝卡·希尔德);2013年,《环境教育研究》刊发的《地方响应教育学:从教师的自然远足经验中学习》(作者格雷格·曼尼恩等);2015年,《区域研究,区域科学》(Regional Studies, Regional Science)刊发的《地方价值;以价值为导向,实现可持续的地方塑造》(作者霍林斯)。

瑞贝卡·希尔德(Rebecca Schild)认为,环境知识的习得和个人行为的改变并不能使学生成为真正的环境公民,而场域学习可以将学生置于真实的环境调查和公民参与之中,帮助学生批判性地审视地方的历史和当代背景,最终培养他们可持续发展的环境公民意识和环境管理能力。[28]霍林斯(L.G. Horlings)则关注文化在人与地方之间的中介作用,他认为可持续发展不仅是实践和政治结构驱动的,而且还受到个人价值观的影响,并指出了经济、意图和象征性这三种价值导向方法促进地方可持续发展的路径。[29]格雷格·曼尼恩(Greg Mannion)等人将研究对象转向教师,对一个自然远足项目的经验数据分析后,他们发现进行合作、提前计划参观以及与学生共同实践可以提升教师对地方的敏感度。基于此,曼尼恩等人提出了地方响应教育学理论,该理论明确指出教师要借助当地环境进行教学,促使教师和学生在自我、他人和环境的统一关系域中对变化和差异做出响应,进而理解和改善人与环境的关系。[30]

聚类7 的重要文献体现了场域学习的可持续发展本质,并且研究内容逐渐具体,强调公民参与和文化在地方可持续发展中的作用。教师不仅是场域学习实践的起点,而且也是教学过程持续推进的关键,将研究对象扩大到教师群体也对应了新近研究主题的演变情况,有利于场域学习课程的开发与实践。

(三)突现性分析

1.突现词分析

对关键词进行突现性分析,可以发现场域学习早期的研究热点主要集中于批判教育学、地方感和地方等理论基础,这与高频词分析结果一致。(如表4所示)值得注意的是,“地方”关键词在2008年早已出现,但在2013-2016年期间显示出高突现值,这也说明“地方”是场域学习领域的持久性讨论话题。

表4 2002-2020 年国外场域学习研究高突现词及突现年份

场域学习不局限于学生学科知识的习得,还关注学生与地方的互动和经验整合。由高突现词演变趋势可以发现,场域学习的育人目标逐渐深入,经历了知识——行为——素养的发展历程。本杰明·海伍德(Benjamin K.Haywood)等人的研究表明,以学生所在地为背景的海鸟调查公民科学项目,可以提高学生的生态知识和素养,并帮助他们做出更明智的环境决策和行为。[31]另一项融合了场域学习理念的气候变化监测公民科学项目的调查结果也指出,在参与项目后,学生对地球科学的理解和图表的解释技能得到了提升。[32]

科学、文化和保护等跨学科综合课程研究也是近年来的热点。本杰明·赫尔曼(Benjamin C. Herman)发现,将社会性科学议题与场域学习相结合,可以帮助学生更好地理解科学本质,进而培养他们的亲环境行为;[33]卡马利·卡萨姆(Karim-Aly S. Kassam)等人的研究表明,结合了场域学习理念的科学、技术、工程和数学教育(Science,Technology,Engineering,Mathematics Education)课程,有利于保护、传播和发展多元的原住民文化;[34]斯通贝格(Stomberg)等人介绍了一个保护濒危淡水物种的场域学习活动,这个活动不仅能有效教授生态学中“进化”和“保护”的概念,同时还能提高学生的科学论证能力。[35]

2.高突现引文分析

对共被引文献进行突现性分析,前五篇高突现性文献如表5所示。

表5 2002-2020 年国外场域学习研究2015 年后的突现文献列表

《“来到你附近的地方?”场域学习中批判教育学的政治和可能性》是共被引次数和突现性最高的重要文献。彼得·麦克伦尼(Peter McInerney)等在文章中对美国的场域学习理论进行了系统回顾。结合澳大利亚的教学案例,文章指出场域学习具有重振公共资源和连接学校与社区的优点,但同时也存在缺乏理论基础和批判视角、未能将全球现象与地方现象联系起来的不足。对于学生来说,地方的意义并不总是积极的,因此需要研究者对地方的物理、社会和文化属性进行批判性的解读。[36]这也说明了学者们对场域学习的理论和实践争论依旧持续。结合对其余高突现性文献的分析发现,2015年以来,国外场域学习研究热点主要有以下三个方面。

第一,场域学习课程的实施与评价。史蒂文·塞姆肯(Steven Semken)和卡罗尔·巴特勒·弗里曼(Carol Butler Freeman)假设地方感是一种可测量的场域学习结果。在一门原住民地理课程中,他们对参与课程的学生进行了量表测试,结果表明,学生们的地方感在课后得到了显著提高,同时也证实了心理测量法在场域学习评价中的适用性。[37]该文章于2010年发表,但在2015-2016年期间被引频次突增,这表明后续地方感受到了场域学习研究者的高度关注。

第二,地方相关理论研究持续推进。早期的学者对地方批判教育学等理论已经进行了讨论,但由于场域学习的理论基础较薄弱,且所涉及的地方是一个多维、复杂和存在争议的概念,因此近年来仍有相关文章进行理论探讨。迈克尔·范·艾克(Michiel van Eijck)和沃尔夫-迈克尔·罗斯(Wolff-Michael Roth)认为在前期研究中,学者们陷入了将地方感客观化和孤立化的困境,对地方的概念界定也存在问题:在这个与他人共享的世界里,由于个体之间的差异,每个人对地方都有不同的理解,因此产生了“地方到底是谁的地方”的疑问。他们将地方理解为一个有生命的时空体(chronotope),即为特定文化历史时刻与物质环境辩证统一的产物,并结合一个环境教育项目进行理论解释。[38]格林伍德认为场域学习没有单一的理论基础,而是众多教学方法的融合。在地方批判教育学的基础上提出了地方意识教育理论,把它看作哲学层面的指导思想,而将场域学习当作方法论。该理论认为非殖民化和重新居住这两个教育目标是同步进行的,实现教育目标的关键是要明确地方的历史(这个地方以前发生过什么)、社会生态(这个地方现在发生了什么,朝什么方向发展)、道德(这个地方应该怎么办),学会倾听自我和他人,理解人类和非人类之间的复杂关系。[39]

第三,场域学习案例的实证研究。结合文献共被引分析中的最新聚类(聚类7)和突现词分析结果可知,场域学习案例的实证分析也是当前重要的研究热点。如艾梅·豪利(Aimee Howley)等人在一个孤立的农村社区学校里,对教师、学生、社区成员以及参观者进行访谈和观察,得出了校长的领导、与参观者的互动、教师的实践以及学校文化是影响场域学习理念融入学校教学的因素。[40]

四、结论

通过对国外场域学习研究的知识图谱进行分析,可以得到以下结论。

(一)场域学习研究主题特征

该领域的研究主题呈现出理论与实践并行发展的特征。第一,对理论的探讨贯穿整个研究历程,并决定场域学习的价值取向。地方理论指导了场域学习的课程开发和教学实践。地方的内涵和维度具有多元性,因此成为学者持续探讨的焦点。地方批判教育学是场域学习和批判教育学辩证对话的结果,也引发了不同学者的争议。第二,课程开发研究方面,学者关注学生与地方的互动经验,结合土地教育等教学形式,开发出文化研究、自然调查等课程。第三,教学实践方面,学者在农村和城市、正式和非正式背景下开展教学,并结合地方感等指标,对场域学习教学成果进行评估。

(二)场域学习研究主题的演化趋势

第一,理论深入化。地方意识教育理论由地方批判教育学发展而来,为场域学习的实践提供哲学层面的指导。地方响应教育学理论是对地方本体论的回应。第二,课程实践主题具体化。作为教学变革的载体,场域学习课程深入关注生态保护、公民参与和文化传承,满足学生个性化和多样化发展,最终实现地方的可持续发展。第三,研究对象多元化。学生作为学习活动的主体,一直以来都是场域学习的研究重点。教师是课程的设计者、实践者和推进者,其专业发展受到关注。由于场域学习对原住民文化的特殊关照,原住民也逐渐成为重要的研究对象。

(三)场域学习研究的热点

2016-2020年,理论探讨和课程开发实践依旧是该领域的研究热点。第一,地方相关理论研究持续推进。地方不再被描述为稳定和独立的实体,而是特定时间与物质环境作用下的产物。对地方维度的研究也促进了地方感的理论建构,使其成为场域学习有效性的评价指标。第二,场域学习课程呈现可持续发展为本,跨学科和素养导向的特点。课程内容选择方面,学者将科学、文化等学科有机融合,结合社会性科学议题、STEM课程和公民科学项目,发展学生的一般技能。育人目标方面,注重学生在真实问题情境中的素养表现。课程实践方面,关注个体、社会、文化和生态环境的可持续发展,以此来促进学生的学习参与,打破学校教育与现实生活之间的“围墙”。第三,注重教学案例的实证研究。大量教学案例的涌现,使学者们不再局限于理论思辨,而是结合案例进行实证探索。定性研究方面,有学者借助观察和访谈方法,分析学生、教师和社区居民等主体在场域学习教学实践中发挥的作用。定量研究方面,有学者开发相关心理量表,测量学生的地方感,对场域学习结果进行科学评估。

——《教育学原理研究》评介