前民法典时代“居住权”在家事案件中的运用兼论对民法典居住权制度的影响

刁 玫 曾煌坭

福建旭丰律师事务所,福建 厦门 361000

一、居住权的概念

居住权滥觞于罗马法,是一项古老的制度,其设立初衷是为了给予家庭成员基本的生活保障,解决其居住和供养的问题。此后,《德国民法典》《法国民法典》《意大利民法典》《瑞士民法典》等欧洲国家的民法典也都对居住权制度作出了规定。

在《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)颁布之前,除了婚姻法的司法解释提到了“居住权”一词外,我国法律上并没有关于居住权的表述,也未设立相关的制度。《民法典》颁布之后,居住权有了法律上的明确定义,即居住权是指居住权人有权按照合同约定,对他人的住宅享有占有、使用的用益物权,以满足生活居住的需要①《中华人民共和国民法典》第三百六十六条。。

二、我国关于居住权的设立沿革

最早体现出居住权思想的是最高人民法院1993年颁布的《关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》第十四条,其中规定了“婚姻存续期间居住的房屋属于一方所有,另一方以离婚后无房居住为由,要求暂住的,经查实可据情予以支持,但一般不超过两年”。而真正将“居住权”一词落实到纸面上的是最高人民法院2001年颁布的《关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释》第二十七条第三款,“离婚时,一方以个人财产中的住房对生活困难者进行帮助的形式,可以是房屋的居住权或者房屋的所有权。”尽管如此,但在司法实践当中,因为缺乏更为具体的操作指引,所以前述规定在个案中的操作性不强。

随后,在2002年《物权法(征求意见稿)》中,首次使用了一定的篇幅对居住权制度进行了规定,2005年《物权法(草案)》(四次审议稿)专门为了“居住权”设立了一个章节,但此举引发了争议。在第四次审议原《物权法(草案)》之后,全国人大宪法和法律委员会研究认为居住权制度的适用范围很窄,居住权纠纷多发于亲属朋友之间,可通过婚姻法、合同法等救济渠道加以解决。[1]因此,几经波折后,原《物权法》中关于居住权的规定最后还是没能保留下来,这也成为许多法律工作者的一大憾事。

2018年《民法典· 物权编(草案)》(一审稿)第一百五十九条至第一百六十二条以极其单薄的4个法条增设了居住权制度。2019年《民法典· 物权编(草案)》(二审稿)则增加了第一百五十九条之一、第一百五十九条之二两个条文,明确将居住权定性为无偿设立的用益物权,并且禁止居住权的转让、继承或者将居住权标的物出租。[2]最终,2020年5月28日,由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国民法典》在其物权编以单独的一章,共计6个条文明确了居住权制度。至此,居住权入典一事终于尘埃落定。

三、既往家事案件中“居住权”的应用情况分析

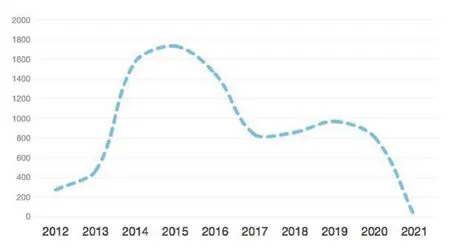

为了更直观准确地分析前民法典时代的“居住权”在司法实践当中的应用情况,本文以“居住权”“文书类型:判决”“案由:婚姻家庭纠纷”为关键词在Alpha案例库中进行检索,检索期间为2012年1月1日至2020年12月31日,共得到案件8970件,并以此为样本进行分析和论述。

(一)历年案件数量变化情况(见图1)

图1 相关案件数量的变化情况

从图1中不难看出,在2012年至2015年期间,与“居住权”有关的家事案件数量呈现上升趋势,而在2016年,由于最高人民法院发布的《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》要求判决书中涉及离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护的,不在互联网公布。因此,案件数量的统计也明显受到了影响。

(二)审理法院分布情况(见图2)

图2 审理法院分布情况(排名前十)

在样本中,案件受理数量前十名的法院集中分布在北京和上海。根据国家统计局最新更新的数据显示,上海目前是全国房价最高的城市,北京紧随其后。北京和上海,一座是我国的政治文化中心,另一座则是当之无愧的经济中心,两座城市作为中国一线城市的代表,城市的开放程度以及发展水平都走在前沿。结合审理法院前十名的分布情况,由此可以大胆推测,与“居住权”有关的家事案件数量受到房价以及地区发达程度的影响,呈正相关关系。

(三)不同地域案件数量分布情况(见图3)

图3 地域分布情况(排名前五)

从图3可以明显看出,样本案件大多集中在东部沿海等经济发达地区。在样本中,北京市的案件数量最多,约占全部样本的11.63%,江苏省的案件数量次之,约占全部样本的9.21%,上海市的案件数量约占全部样本的8.62%,这也进一步印证了从图2得出的结论,即地区的发达程度越高,与“居住权”有关的家事案件数量越多。

(四)案件审理程序分布情况(见图4)

图4 审理层级分布情况

经统计,与“居住权”有关的家事案件的判决75%是由一审法院作出的,24%的判决是由二审法院作出的,由此可知,近三分之一的案件无法仅通过一次诉讼就定纷止争。而相较于普通民事案件约11.84%的上诉率以及婚姻家庭纠纷案件约3.47%的上诉率而言,与“居住权”有关的家事案件上诉率明显偏高,这可能也与居住权这一权利本身依附于房屋的特性有关。在房价居高不下的时代,并不是所有人都能够买得起房屋,但一个能够遮风挡雨的住所又是每个人生存的刚需。因此,居住权这一依附于房屋而存在的特殊的权利自然也被大家所重视。

(五)司法实践中关于“居住权”的运用

通过研读过往法院的判决可以发现,在实务中,女方获得“居住权”帮助的情形相较于男方而言更为普遍。但是“居住权”获得的条件、期限以及“居住权”的消灭事由标准不一,在这一方面,法官针对个案的特殊情形存在较大的自由裁量空间,缺少统一的裁判标准。经过统计,在婚姻家事案件中,一方获得“居住权”的情况以及“居住权”的消灭事由大概分为以下几种情况:

1.在未获得其他住处前,一方可享有“居住权”

在(2015)延民初字第3999号案件中,男方为达到离婚目的,主动向法院出具了承诺书,承诺在与女方离婚之后,让女方继续与其同住,并将视自己的经济收入情况,给予女方适当的生活补助。法院在审理过程中也考虑到女方无工作也无其他经济来源,且无其他可以居住的住所。因此,法院判决离婚后女方仍享有在男方处的“居住权”,除女方自行离开或取得在他处的“居住权”,男方不得以任何理由拒绝女方居住。

2.在取得另一方支付的补偿前,一方暂时享有“居住权”

在(2016)黑1223民初462号案件中,双方均无固定生活来源,法院从照顾女方权益原则,认定诉争房屋所有权归女方所有,但考虑到男方生活困难。因此,最后判决讼争房屋的所有权归女方所有,由女方给付男方房屋分割补偿款4万元。男方在女方向其付清房屋分割补偿款前享有对讼争房屋的“居住权”。

3.一方可享有“居住权”直至其再婚

在(2015)沈中民再终字第33号案件中,法院认为,女方离婚后抚养子女,没有住房,生活确实困难。因此,结合女方的收入及其与男方的婚生女的居住情况,最后判决由女方居住男方拥有所有权的房屋直至女方再婚时。

4.一方获得补偿同时在一定的时间内享有“居住权”

在(2013)花民一初字第01114号案件中,女方提出,如果离婚的话,因为女方没有住房,所以希望男方能给女方一年的房屋“居住权”。法院考虑到女方离婚后没有住处,最后判决女方可在离婚后一年且男方向其付清40000元之前享有对讼争房屋的“居住权”。

5.结合个案的特殊情况,一方享有一定年限的“居住权”

(1)在(2019)冀0427民初1716号案件中,女方主张分割婚姻关系存续期间共同共有房屋的“居住权”,后经法院查明事实后认定前述房屋系男方的个人财产。尽管如此,考虑到女方抚养两个未成年的孩子且没有固定住所。因此,法院认为男方应当给予女方适当的帮助。虽然根据《最高人民法院关于审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》中的规定,婚姻关系存续期间居住的房屋属于一方所有,另一方以离婚后无房居住为由,要求暂住的,经查实可据情予以支持,但一般不超过两年。但在本案中,男方有两套房屋,且其中一套无人居住,双方的婚生子女均归女方抚养且均未成年,故法院综合该案的具体情况,判决女方的居住使用权不应仅限于两年,应至其婚生子女均年满十八周岁止。

(2)在(2018)鲁03民终1840号案件中,女方主张案涉房屋的所有权归其所有。法院查明事实后认为,虽然双方协议约定涉案房屋归男方所有,但该房屋实际一直登记在女方名下,并一直由女方和婚生女居住使用,在诉讼前男方因考虑到孩子亦未向女方主张过房屋产权。因此,法院根据双方的离婚时间、居住条件、收入状况及照顾子女和女方权益的原则,酌情判令女方自判决确定之日起对案涉房屋享有二年的“居住权”,二年期满后应搬离案涉房屋。

(3)在(2015)珠中法民一终字第697号案件中,女方以男方在签署《离婚协议书》前口头答应将案涉房屋给女方及其两个孩子居住使用为由要求获得案涉房屋的居住权,但男方对此予以否认。法院认为,女方提供的证据不足以证明其所主张的事实,但考虑到女方为家庭牺牲较多,每个月的工资除了要负担房贷、赡养父母外还要抚养孩子,经济压力非常大。虽然女方已新购入了住所,但尚未装修,且离两个孩子上学的地方较远。男方则有很强的经济能力,先前还变相承诺过要给原告以及两个孩子一个稳定的住所。因此,法院最终判决男方名下的房产由女方和两个孩子继续居住至其中一个孩子上完小学为止。

6.一方享有永久的“居住权”

(1)在(2013)甬慈周民初字第228号案件中,女方同意与男方离婚,但因为离婚后无居住房屋。因此,要求在男方的房屋中居住直至其过世或由男方一次性向其补偿60000元。法院考虑到女方离婚后无住处,属于生活困难,而男方的婚前财产有三间平房,故判决给予女方一间平房的“居住权”作为补偿。

(2)在(2017)鄂0528民初4号案件中,考虑到男方将其名下的房屋产权全部过户到女方及婚生女名下后,男方将没有住处。因此,女方在法院审理过程中主动提出可以将部分案涉房屋的“居住权”提供给男方使用作为对男方的帮助。法院对此予以支持,对双方争议的房屋,判令男方对部分房屋享有永久“居住权”。

四、居住权制度设立后对家事案件的影响

(一)明确了居住权的物权属性,更有效地保护获得居住权帮助一方的权利

在过往的案件中,根据物权法定原则,通过离婚帮助制度而获得的“居住权”由于在物权法上并未有所规定。因此,并不属于物权,自然也就不具有对抗第三人的效力。当出现房屋所有权人未经过居住权人的同意私自将房屋转让的情形,不论取得所有权的第三人是否善意的,获得居住权的一方都无法与第三人享有的所有权进行对抗,最终还是会继续面临无房居住的困境。《民法典》施行后,明确了居住权的物权属性,规定了居住权的登记制度,登记后的居住权因公示而具有了公信力,加之物权本身所具有的对世权、绝对权,从而能够更好地保护居住权人的利益,使其免受侵犯。

(二)可以更好地保护弱势群体,保障女性的婚姻自由

2011年第三期中国妇女社会地位调查表明,“总体来看,女性有房产(含夫妻联名)的占37.9%,男性为67.1%。在已婚女性中,自己名下有房产的占13.2%,与配偶联名拥有房产的占28.0%;男性分别为51.7%和25.6%。未婚女性中6.9%拥有自己名下的房产,未婚男性为21.8%”。[3]再结合身边的生活实际不难发现,婚姻关系终止后,特别是只有一套住房的家庭,往往会有一方面临无房可住也无力购房的窘境,而这一方又往往都是女方。导致这一情形产生的原因笔者认为主要有两方面。一方面,中国人嫁娶的风俗往往是由男方购置婚房供双方婚后居住或者女方直接到男方家居住,而在房价高涨的当下,普通家庭拥有一套住房已实属不易。因此,不论是前述哪种情形,都将导致女方离婚后无房可住;另一方面,基于男女方生理上天生的差异,女性和男性相比往往是经济弱势的一方。这不仅是因为女性在职场上容易受到歧视,且和男性相比,女性在家庭以及子女身上付出的时间和投入的精力相较于自身的事业而言往往会更多,而经济的匮乏也就直接导致了住房上的困难。

在居住权制度设立后,这种情形将极大程度得到缓解。在双方协商离婚的前提下,即使一方在财产分割时无法获得房屋的所有权,但获得房屋所有权的一方同意后,也可以通过书面的形式订立合同设定一定期限的居住权,以满足其居住和生活的需求。而基本的生存问题被解决后,许多女性便不用囿于住房问题,在面对婚姻出现的各种情况时也就能够拥有更多的选择自主权。

(三)呼应儿童利益最大化原则,降低父母离婚给未成年人带来的负面影响

《民法典》施行后,关于离婚案件中子女的抚养归属的问题:不满两周岁的子女,以由母亲直接抚养为原则;已满两周岁的子女,由法院根据双方的具体情况按照最有利于未成年子女的原则判决;子女已满八周岁的,尊重其真实意愿。在家事案件中,一般情况下,因为多数子女平时都是由女方负责抚养照顾,因此子女的抚养权归女方的情形更为普遍。基于此,居住权的设立事实上不仅仅是保护了女性这一弱势群体,也保障了跟随女性一起生活的子女的权益,减少因为父母离婚给其所带来的生活上的影响。

实践中还会有一种情形是,双方离婚后,各自获得了相应房屋的所有权,但获得子女抚养权的一方基于子女上学的考虑(如另一方的房屋是学区房),需要在另一方的房屋居住,这种情况下,就可以在房屋上为需要暂时居住的一方设立居住权,以满足其子女教育的需要。这也是从另一层面对儿童权益的一种保护。

五、居住权制度设立后仍待进一步探讨的问题

(一)居住权的消灭事由缺乏细致的构建

在《民法典》中,居住权的消灭情形分为两种,一种是居住权期限届满,还有一种是居住权人死亡。但结合其他物权的相关规定,可以想见,实践中一定会衍生出更多的情形,上述规定并不周延,遗漏了其他诸多的可能导致居住权消灭事由。例如,居住权与所有权混同;居住权人严重滥用权利;居住权人抛弃权利;居住权人长期不行使权利;居住权标的物全部灭失以及法律规定的其他消灭事由等。[2]关于居住权消灭的事由,笔者认为,虽然法律因为受到社会发展和立法者认知水平等因素的限制都具有滞后性的特点,但对于一些根据过往经验已经可以预知即将发生的情形,还是及早建立相应的规则制度为妥。居住权的消灭事由在法律层面还需要进行更为细致的构建,以免出现类似于居住权的权利人躺在权利上睡觉,所有权人为此与其产生矛盾冲突等情形。

(二)现有的意定居住权制度在家事案件中的操作性不强

《民法典》中规定的居住权属于意定居住权。对此,全国人大常委会审议《民法典》草案时,有委员指出此种规定“没有涵盖和照顾到婚姻家庭中配偶、老人、孩子等群体的居住权,这些主体因其处于弱势地位,在很大程度上不能进行合同约定”[3],故建议增加法定居住权;还有委员认为“居住权的规定没有考虑到婚姻家庭方面的特殊性[3],有必要在婚姻家庭编中对夫妻唯一住所的共同居住权做出规定”。然而,本次《民法典》制定过程中,对于居住权的研究,主要关注点局限在居住权入法的必要性、居住权的性质、居住权制度的域外立法经验借鉴等方面,但是对于法定居住权的研究和关注明显不足。笔者认为,在婚姻家事案件中,法定居住权不论从操作性的角度还是从保障弱势一方权利的角度,显然都优于意定居住权。因为大部分当事人已然是因为无法心平气和地进行友好协商。因此,才选择了法院作为居中裁判方。然而,即使法官想要尽可能保护婚姻当中的弱势群体,但缺少法定居住权制度的支持,也是“巧妇难为无米之炊”。法律作为实践的规范化反映,应有效回应司法实践以及民众的现实需求,结合我国的国情,法定居住权的设立才能够充分发挥居住权制度的价值。

六、结语

党的十九大报告提出了房屋只住不炒的定位,希望通过多管齐下的住房制度,让全体人民能住有所居。《民法典》居住权制度的设立正是从法律层面对国家的政策予以积极回应,直面社会发展和人民生活的痛点难点问题[4],保障弱势群体的基本生活。居住权制度的设立给家事案件的处理方式带来了新思路和新角度,但与此同时,如何让制度能够真正地“物尽其用”、日趋完善,实现其设立的初衷,也是需要我们通过接下来的实践不断进行总结和积累的。