高中语文教学中培养学生语文思维的方法

山东省邹平市第一中学 刘 清

语文思维是学生在语文学习活动中,所表现出的具有比较稳固心理意识倾向的能力。随着新课标的提出,在高中语文教学中,传授学生知识已经不是最重要的,培养学生的语文思维,为学生的语文学习提供支持,这成为高中语文教学的首要任务。基于此,在今后的教学中,教师能采取有效的语文思维培养方法十分重要。

一、挖掘教材内容,培养情感思维

语文是工具性与人文性相统一的学科,文字外壳的背后,往往蕴藏着深厚的人文情感,在培养学生语文思维的高中语文教学中,教师要深入研读教材,挖掘教材中的情感因素,帮助学生感受文本蕴含的情感美,培养学生的语文情感思维,这是高中语文教学的重要任务,也是推动学生语文学习的关键。如在学习孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》这首诗时,教师可以立足于作者,向学生引申介绍“才不明主弃”的故事,以此实现对学生的情感教育渗透,培养学生的情感思维。在学习《沁园春·长沙》这首词时,教师可以带领学生大声地诵读词,并从词的创作环境出发,将词中忧国忧民、满怀抱负的情感,通过铿锵的语言展现出来,以此对学生进行情感教育,培养学生的情感思维。类似这样的例子还有很多,在整个高中阶段,很多文章都充满人文内涵,在教学中,教师应该善于挖掘其中的情感因素,培养学生的情感思维,落实立德树人的教学目标。

二、组织教学活动,培养辩证思维

辩证思维也是高中语文教学中,需要培养学生的重要思维,具备此种思维的学生,往往可以多角度地从研究对象内在矛盾的运动变化中看待问题,从整体上、本质上更加完整地去认识知识和事物。这样就可以避免在学习过程中,出现“只见树木,不见森林”,以偏概全的问题,从而促使学生的语文学习得到更好的发展。显然,开展丰富多彩的教学活动,可以培养学生辩证思维,学生可以在这些活动中,拓宽思维,从而促使学生用更加全面的眼光去看待语文学习。以《荆轲刺秦王》这节课为例,在课程知识学习结束后,教师可以组织学生开展辩论活动,将班级中的学生划分为正反两方,让学生对荆轲刺秦这一历史事件辩证思考。如在笔者执教的班级中,有的学生认为,荆轲刺秦展现出了古代侠士的慷慨侠义,他不畏强暴,敢于牺牲,是值得歌颂学习的。但也有学生认为,荆轲在准备不充分的情况下就刺秦王,这是鲁莽的表现,秦统一天下,已是不可逆转的局势,况且天下一统,更有利于百姓的安定,而荆轲只考虑燕国的利益,枉顾天下人的利益,证明其目光短浅。在这样的辩证活动当中,学生的思维得到了更好的调动,学生的想法不再局限于书本,而是用辩证的眼光,更加全面地去看待荆轲这一人物以及荆轲刺秦王这一历史事件。

三、借助问题引导,培养发散思维

发散思维是一种从固有知识出发,多角度、多方向、多途径去看待语文问题、思考语文答案的一种开放性思维,既可以按照一定的逻辑顺序,正向思考,也可以突破常规,另辟蹊径地逆向探究。在高中语文教学中,教师可以通过问题引导的方式,打通学生的固有知识脉络,培养学生发散、想象的思维能力。如在学习《六国论》这篇文章时,文章中认为“六国破灭,非并不利,站不善,弊在赂秦”,作者苏洵认为,“赂秦”是六国覆灭,秦一统六合的主要原因。在训练学生发散思维的教学中,教师不妨为学生设计这样的一个问题,即:六国要是不贿赂秦国,六国的命运将是怎样的?从而在这样的逆向思维问题下,引导学生大胆地联想思考。在这个过程中,课堂上可能会出现意想不到的精彩答案,学生的语文发散思维将得到有效的培养调动。总之,在高中语文教学中,教师可以通过各种开放性的问题设计,将学生的思维打开,引导学生进行正向、逆向的多种联系思考。

四、拓展课外阅读,培养独立思维

从构建理论角度分析,学习是学生自己的事情,谁也替代不了,只有促进学生自主知识构建,学生的学习能力才能得到更好地发展。因此在培养学生语文思维的高中语文教学中,对学生进行独立思维培养也是十分重要的。可以通过课外阅读的方式,开拓学生的知识视野,提升学生的阅读能力,以此培养学生的独立思维,促使学生对文章作品有自身的认识思考。如在学习《记念刘和珍君》这篇文章时,作者鲁迅作为新文化运动的先驱,他的文字就像是医治旧社会的一剂猛药,具有极强的批判性、代表性,即使在现代文学中,也具有极其重要的地位,同时对中国社会思想文化发展具有重大影响。为促使学生对鲁迅的文章有更加深刻地认识,教师可以在课后引领学生进行鲁迅作品选的课外阅读,如《狂人日记》《阿Q正传》《朝花夕拾》等。在学生课外阅读的过程中,还要引导学生将鲁迅的文章与鲁迅所处的时代背景联系在一起,让学生结合我国当时所处的社会大环境,去剖析鲁迅作品的风格、主题和独特的思想意识。

这样的教学突破了教材的限制,让学生在课外更加广阔的天地中去学习语文,在这个过程中,是可以促进学生的语文独立思维得到培养的,将为学生的语文学习提供极大的保障。

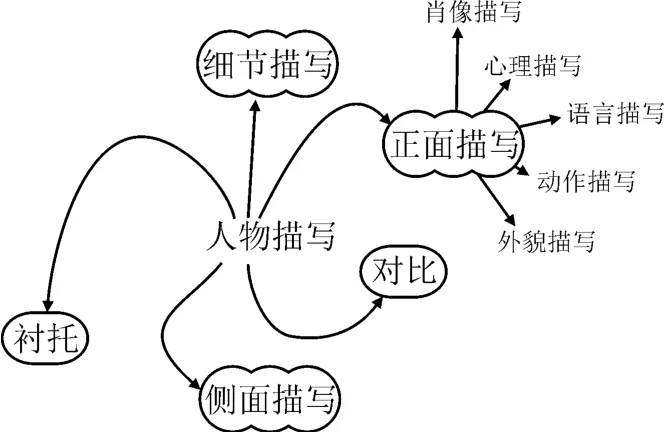

五、运用思维导图,培养概括思维

概括思维是一种可以将事物属性、共性区分概括,并能运用到同类事物中进行思考的一种思维。在高中语文教学中,概括性思维的培养,可促使学生获得举一反三,自主收集信息,概括总结知识的学习能力。思维导图是一种基于人类左右脑机制的思维工具,可将知识的层级隶属关系,通过符号、箭头、图标直观立体地展现出来。在高中语文教学中,借助思维导图,可促使学生的概括思维得到有效培养。如在学习《林黛玉进贾府》这篇文章时,对林黛玉和王熙凤的人物形象分析,是课程学习的重点,也是教学的难点。为了培养学生自主概括人物、分析人物的思维能力,在教学过程中,教师可以先为学生展示思维导图框架(图1),帮助学生认识,小说主要是从正面描写、侧面描写和细节描写三个方面去刻画人物,不同的描写方式作用各有不同。然后教师就可以让学生依照思维导图,自主尝试对文章中与林黛玉和王熙凤有关的人物形象描写做出概括,最后在思维导图的作用下,尝试对人物的特点做出概括总结。这样的教学方式,无疑可以训练学生的概括思维,有助于学生的语文学习能力得到更好的发展。

图1 思维导图框架

六、创新教学方式,培养创新思维

创新是民族的动力,是时代进步的源泉,进入到知识经济时代后,各行各业都离不开创新型人才,创新思维也成为学生不可或缺的素质。在高中语文教学中也是如此,教师必须激发学生的创新意识,促使学生能创新性地学习语文。传统“填鸭式”的教学方式,不利于学生创新素质培养,甚至会禁锢学生的创新思维。基于此,笔者建议教师通过创新的教学方式,为学生提供更多自主操作探究的空间,促使学生的语文创新思维得到培养。如在教学《烛之武退秦师》这一课时,教师可以先将课文分成三幕,即“烛之武临危受命”“烛之武说退秦师”“晋师撤离郑国”,然后让学生结合对文章角色的理解,进行角色表演,探究合作完成课本剧表演任务。这样的教学方式无疑是十分新颖创新的,有助于学生学习兴趣的调动激发。学生在课本剧创作的过程中,也会激发更好的创作灵感,培养创新思维意识。

七、结语

语文思维作为一种核心的语文素质,在高中语文教学中,培养学生的语文思维至关重要,这是学生能否学好语文,并实现终身学习的关键和保障。本文从新课标要求的六大语文思维要素出发,即情感思维、辩证思维、发散思维、独立思维、概括思维、创新思维,提出了具体的培养策略。