东南亚地区人民币国际化程度测算及演化特征

刘方;丁文丽

(1.云南师范大学 经济与管理学院,云南 昆明 650500;2.昆明学院,云南 昆明 650500)

2007年美国爆发次贷危机,并在2008年演变为全球性金融危机,严重冲击了世界经济,加之国际收支失衡、制度性缺失、美国霸权以及国际货币权力失衡等痼疾顽症,现行国际货币体系的不可持续性日益增强[1],这就需要探索和建立一套稳定而多元的国际货币体系,以适应不断变化的世界经济格局。为此,货币国际化的研究得到各国重视和发展,中国学者则主要探讨人民币国际化问题。关于人民币国际化,国内学者或探讨人民币国际化的路径与策略,或比较世界主要货币的国际化经验以启示人民币的国际化,或对人民币国际化进行程度测算与因素分析等。就人民币国际化程度测算研究来说,必须基于实际数据和有效方法进行量化,才能直观展示其演化轨迹,发现其潜在规律与特征,为经验研究提供数据基础。

现有研究中对人民币国际化程度的测算主要有两种范式:一是从计价、结算和储备等综合职能,或仅考虑单一货币职能的视角测算人民币国际化程度[2-4];二是以货币锚模型为基础,考察一国货币汇率波动受国际货币汇率波动的影响程度,借此反映该国货币的国际化程度[5]。其中,第一种范式最为常见,受到多数学者的青睐和普遍使用,但其困难在于如何设定各职能指标的权重。对此,已有文献中主要有三种设定方式:(1)等权重法。即赋予各职能指标相同权重[6]。此方法忽视了各职能在货币国际化中的作用差异。(2)客观赋值法。如使用熵权法为各指标确定权重[7],或使用主成分法(PCA)为各指标确定权重[8]。该类方法基于数据信息为各职能指标确定权重,而且不受个人主观因素干扰。(3)变异系数法和CRITIC客观组合法①该方法由Diakoulaki在1995年提出,是一种对评价指标客观赋权的方法。其从对比强度和冲突性两个方面对指标进行权重计算,其中对比强度是指同一指标在不同评价方法下赋权数值的差异;冲突性反映的是不同指标之间的相关程度,若两个指标之间具有较强的正相关性,说明该指标之间冲突性较低。。此方法亦基于数据信息与指标相关性构造权重,能较好地体现各职能作用[9]。东南亚地区(或东盟地区)的人民币国际化(或区域化)程度测算,或因数据不全、或因方法不济等问题,难以有效地开展,早期研究中对东盟地区人民币接受度的衡量主要从贸易、投资环境和人员往来三方面进行等权重测算,如苏治等[10]的研究,但忽视货币国际化的其他方面,而近年来与东南亚地区人民币国际化程度测算有关联的研究,则主要是以“一带一路”沿线国家为主,样本中只有少数东南亚国家。本文基于东南亚地区的人民币国际化事件,从货币合作、清算安排、结算货币、计价货币和储备货币视角,运用熵权法确定权重,进一步测算东南亚地区的人民币国际化程度,以填补既有研究对东南亚地区人民币国际化程度的量化空白,或是经验研究的数据空白,以为后续相关研究提供适当数据支撑,为促进东南亚地区人民币国际化提供有益参考。

一、东南亚地区人民币国际化程度指标赋值与测算方法

(一)指标赋值

基于人民币在东南亚地区的制度安排及实施的真实情况,笔者详细梳理了2009-2020年中国与东南亚国家在贸易结算、货币往来、金融交易等方面关联性较高的重要事件,将其主要归类于货币合作、清算安排、结算货币、计价货币、储备货币五个方面。其中,货币合作主要体现为中国与东南亚各国签订货币互换协议、双边本币合作协议;清算安排则为中国人民银行授权我国银行在东南亚国家成为清算行或代理行,以及与东南亚各国央行签订清算协议等;结算货币主要指在东南亚国家境内允许使用人民币交易或在边界可直接使用并持有人民币、境外投资者可进入中国金融市场进行投资[11]等方面。

参考刘方和丁文丽[12]、叶芳[13]的研究,对货币合作、清算安排、结算货币、计价货币、储备货币五个指标方面的重要事件进行赋值:(1)考虑把人民币纳入官方外汇储备货币的赋值为0.5,部分银行开放货币自由兑换赋值为0.5。(2)将人民币纳入储备货币或与中国签订货币互换协议、合作备忘录的国家起始年份之后赋值为1,开展人民币结算、汇兑、存贷款等业务的国家赋值为1,中国在东南亚国家建立清算行或代理行赋值为1。(3)在开展人民币业务的同时考虑将人民币纳入储备货币的赋值为1.5。(4)将人民币纳入储备货币且同时签订货币互换协议的国家起始年份之后赋值为2。赋值结果如表1所示②需要说明的是,因为同年度可能有多个国家与中国展开相同的合作,所以赋值时进行了多次累加。。

表1 东南亚地区人民币国际化程度指标赋值情况

续表1 东南亚地区人民币国际化程度指标赋值情况

(二)权重确定方法

五个方面指标需要确定相应权重。熵权法是一种较为科学、客观的方法,其根据各指标的变异程度得到包含信息的熵值(信息熵),并计算出对应的熵权,进而得到各个指标的权重,它独立于个体意识之外,能准确判断特定变量对整体的影响程度。其基本原理为:

首先,假设某指标体系中共有a个待研究对象,b个评价指标,时间为n年,原始指标矩阵为x= (xij)a×b。

其次,将原始指标矩阵进行标准化处理,形成新的评价矩阵m= (mij)a×b。

再次,计算第i年第j项指标的比重:,进一步使用公式(k>0,k= 1/ lnn)确定第j项指标的信息熵。

二、东南亚地区人民币国际化程度测算结果

基于表1中的事件赋值结果得到2009—2020年各指标的时间序列数据(详见表2)。从表2可知,中国与东南亚地区的货币合作较为频繁,赋值结果(累加值)达到20,其次是结算货币(累加值)为14,清算安排和储备货币赋值结果分别为9与6,计价货币赋值结果较低。由于计价货币主要针对境外交易者,并未涉及国别,为了体现计价职能而增列,以此从多视角观察人民币在东南亚地区的国际化情况。

表2 2009—2020年五个构成指标的数据

通过事件赋值法得到五个指标数据,将其排列成年份为行、指标为列的12×5 矩阵,利用熵权法计算权重,最后测算综合结果。具体步骤为①由于五个方面指标数值是通过赋值方式获得,各指标是无量纲的,故不需要进行消除量纲影响的标准化处理。:

第一步,建立初始矩阵X。

第二步,计算各指标信息熵、熵权。

表3 信息熵及熵权结果

由表3可知,计价货币的权重为44.3%,在五个指标中最大,体现了计价职能对货币国际化的重要性。而储备货币的权重为9.5%,在五个指标中最小,这可能与人民币储备货币地位尚未凸显有关。该结果与徐伟呈等[14]的研究结果正好相反,原因是他们以“各国货币官方储备额在全球所占比重”作为价值储藏的指标之一,是具体的数量性指标,而不是各种官方宣布的事件,其运用熵权法计算的权重为22.55%,在各类货币职能中权重最大,这意味着只有该国货币真正履行价值储藏职能,才能充分说明其已经是稳定的国际货币而被官方接受。但是,就东南亚各国而言,鉴于其官方外汇储备中很难查找相关的人民币储备数据,因而转以各类公开可获得的重要事件为量化基础,从而形成结果上的反差,这恰好说明在区域层面推进的人民币国际化主要受金融媒介选择(计价、结算、清算)的影响,彰显人民币国际化是由其基本货币职能(价值尺度)向高级货币职能(世界货币)的演化过程。

第三步,测度东南亚地区人民币国际化程度。

以xij表示第j项指标在第i年的数值,xi1、xi2、xi3、xi4、xi5分别表示第i年的货币合作、清算安排、结算货币、储备货币、计价货币的赋值结果,根据熵权法测算的各指标权重,利用公式综合得分。具体为:

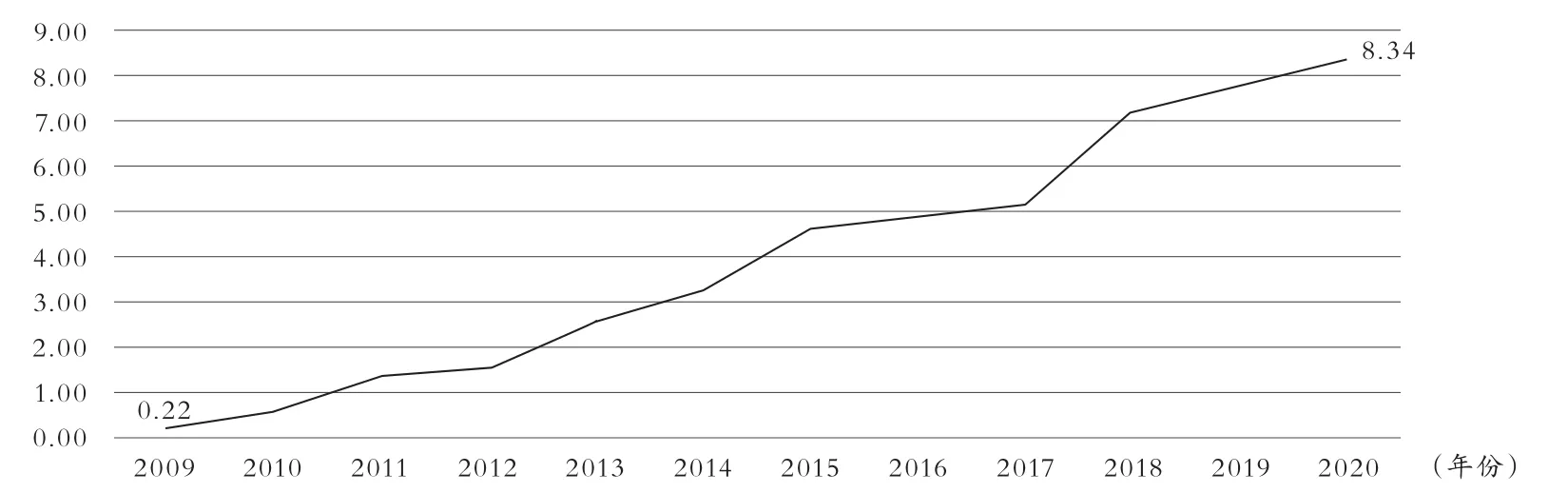

利用式(1)计算的结果如图1所示。

图1 东南亚地区人民币国际化程度趋势

由图1可知,2009年人民币国际化进程正式启动,东南亚地区人民币国际化程度仅为0.22,而到了2020年,该值已提升至8.34,提高了36.9倍,2009—2020年年均人民币国际化程度为3.94,显示了人民币在东南亚地区被频繁使用,其可接受度、使用程度等进一步扩宽、加深,表明人民币国际化具有一定的“区域性”特征,尤其是东盟国家主要锚定人民币。

三、东南亚地区人民币国际化的演化特征

(一)阶段差异明显

1.快速推进阶段(2009-2015年)。受2008年全球金融危机的影响,中国政府在2009年正式启动跨境贸易人民币结算试点政策,以推动人民币国际化。在此阶段,东南亚地区人民币国际化程度跃升最快,从2009年的0.22增长至2015年的4.6,增长了19.9倍,年均增速高达54.39%。2009—2015年,货币互换协议签订(含续签)频频,中国与马来西亚、印度尼西亚、新加坡及泰国等四国共签订了9份货币互换协议,其中马来西亚续签2次,其他三国均续签1次;规模最大的是2013年中国人民银行与新加坡金融管理局签订的双边本币互换协议,为3000亿元人民币/600亿新加坡元。相比货币合作,此阶段的人民币清算安排、结算货币等方面进展缓慢,成效未显。

2.缓慢调整阶段(2016-2018年)。受2015年“8·11”汇改、人民币贬值预期、国内经济增速下行、内外利差缩小、资本市场动荡以及美元进入加息窗口期等诸多因素叠加的影响,人民币国际化进程受挫。2016年后人民币国际化进入缓慢调整阶段,跨境贸易人民币结算大幅缩水、人民币兑美元汇率逐步走低,离岸市场套利功能逐步消失、规模收缩,以“离岸市场+套利驱动”的人民币国际化模式不再持续。2017年后人民币贬值预期弱化,且币值企稳,我国采取积极政策妥善处理中美贸易摩擦和政策分歧,人民币国际化进程开始回潮。在这期间,东南亚地区的人民币国际化进展亦相对缓慢,其值从2016年的4.9上升到2018年的7.16,年均增幅仅有13.5%,为第一阶段增幅的24.8%,下降幅度明显。除货币互换协议续签4次外,仅有新加坡、菲律宾等国宣布将人民币纳入官方外汇储备货币,中国与菲律宾签署人民币清算安排合作备忘录等少量人民币国际化事件发生,但这也为东南亚地区的人民币国际化推进注入了增量动力。

3.渐次提升阶段(2019年至今)。2019年以来,面对经济全球化、构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局和RCEP签署带来的重大机遇,人民币国际化逐渐转向以市场驱动为主导、以真实黏性需求为基础,走区域化到国际化的可持续发展之路。东南亚地区的人民币国际化程度逐步提高,从2019年的7.75提高至2020年的8.34,增长7.6%,但增幅与前两个阶段相比亦大幅下降,人民币国际化进入平台调整、逐渐提升的重要阶段。在此期间,中国与新加坡、泰国续签本币互换协议,中国与老挝签署双边本币合作协议,授权中国银行马尼拉分行担任菲律宾人民币业务清算行,与印度尼西亚银行签署双边本币结算合作框架谅解备忘录等事件的发生,在错综复杂的世界经济形势下有力地推进了人民币国际化。

(二)国别差异显著

1.人民币国际化水平在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等国家中较高。从签订(含续签)的货币互换协议来看,中国与新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国多次签订(含续签)双边本币互换协议,协议规模依双方商定亦有提高。从建立人民币清算行或代理行看,主要集中在新加坡、泰国、马来西亚和菲律宾,有力支持了这些国家的人民币清算业务。从将人民币纳入官方外汇储备货币看,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾均已正式(或宣布)将人民币作为官方外汇储备之一。

2.人民币国际化水平在毗邻中国的东南亚国家中较低,但认可度在提高。东南亚国家中,越南、老挝和缅甸与中国陆地接壤,依托得天独厚的区位优势,边境贸易往来日益频繁,为人民币结算创造了更多有利条件,其对人民币国际化的边际贡献主要体现在:一是开辟人民币兑小币种的兑换业务,如人民币与越南盾、老挝基普和缅甸元。2011年6月,中国工商银行广西分行推出人民币兑越南盾挂牌交易,富滇银行与老挝外贸大众银行共同推出人民币与老挝基普的挂牌汇率;2015年6月,中国农业银行泛亚业务中心在昆明挂牌,推出人民币兑缅币的挂牌汇率。二是人民币逐渐得到周边国家认可。2019年1月,缅甸央行宣布增加人民币为官方结算货币;2021年10月允许在缅甸境内合法兑换人民币,12月允许在中缅两国边境地区直接使用人民币和缅甸元进行贸易结算。2020年1月,中老两国签署双边本币合作协议,允许在两国已经放开的所有经常和资本项下交易中直接使用双方本币结算。

四、结论与建议

本研究通过梳理2009-2020年东南亚地区所涉人民币国际化的重要关联性高的事件,以事件赋值法为各类事件赋值,以熵权法为各指标赋予权重,最后加权合成了人民币国际化程度数据,并以此剖析了其存在的规律与特征,得出如下结论与启示。

(一)结论

1.东南亚地区的人民币国际化程度呈波动上升趋势。测算结果表明,2009年以来,东南亚地区的人民币国际化在货币合作、清算安排、储备货币等方面进展较快,尤其是货币合作方面进展最快,极大拉升了整个东南亚地区的人民币国际化程度,其值从2009年的0.22提高到2015年的4.60,又波动上升提高至2020年的8.34,可见东南亚地区的人民币国际化是由货币合作主导和推动的,但人民币国际化不仅仅体现在签订货币互换协议、本币合作协议等方面,还需要上升到投融资计价、结算和储备等其他方面。尽管测算数值波动上升,但整体增幅却直线下降,体现了东南亚地区人民币国际化“先快后慢”的基本特征,这亦契合我国人民币国际化发展的变动趋势。

2.东南亚地区的人民币国际化具有较为明显的阶段、国别差异。测算结果发现,人民币国际化程度波动上升可分为快速推进(2009—2015年)、缓慢调整(2016—2018年)、渐次提升(2019年至今)三个主要阶段,其中第一阶段的人民币国际化程度增幅最快,年均为54.39%,第二、第三阶段的增幅则依序大幅下降。与此同时,人民币国际化程度在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等国家较高,从这些国家多次与中国签订(含续签)货币互换协议或明确将人民币纳入官方外汇储备中可见一斑。与这些国家不同的是,老挝、越南、缅甸等毗邻中国的周边国家,人民币国际化程度虽相对较低,但认可度在提高。人民币仅限于边境地区的贸易计价和结算,官方外汇储备中基本无人民币,如缅甸承认人民币为官方结算货币,人民币与老挝基普、缅甸元在银行柜台挂牌交易,人民币与越南盾在银行间市场区域交易。

(二)建议

尽管东南亚地区人民币使用范围不断扩宽、基础设施不断增加,有利于推进该地区的人民币国际化,但是仅凭签订双边货币互换、本币合作协议等难以持久推进人民币国际化,这就需要在清算安排、计价货币、结算货币和储备货币等方面继续发力,全面协调地推进人民币在该地区的职能发挥,助力全方位、均衡协调的人民币国际化。

一是完善我国大型商业银行在东南亚各国城市的布局。中国应与东南亚各国在央行层面开展金融合作,努力协调和优化本国大型中资商业银行在东南亚旅游城市、边境城市、中资企业聚集城市等非首都城市的布局,条件成熟后可授权其为代理清算行。同时,鼓励云南、广西两省区的商业银行积极“走出去”,在我国周边国家边境城市布设营业网点。给予政策优惠,挑选1~2家中小型商业银行专门开展人民币与东盟国家非储备货币结算业务,待条件成熟后转设为边境口岸民营银行,便于开展人民币业务。

二是抓住东亚债券市场发展的有利契机,积极推动亚洲债券市场一体化发展。我国应大力发行以人民币计价的债券,丰富债券产品,特别是增强人民币在大宗商品/衍生品方面的计价能力,提高区域内人民币资金的流动性。与此同时,在广西、云南两省区较为发达的沿边州市建立人民币与周边国家货币结算中心,开展人民币对东盟国家货币的直接报价与结算,分步实施分离账户管理业务、放开双边非居民对开本币结算账户限制,创新性地开展人民币离岸业务,助力人民币计价和结算功能提升。

三是开展多层次金融合作,助力人民币多领域使用与功能提升。金融机构方面,中国应加强与东南亚国家商业银行在结算、贷款、担保、咨询等方面的合作,提供人民币业务产品,或加强与东南亚国家保险机构在外汇险、征用险、战争与内乱险等方面的合作,丰富人民币境外投资保险品种;央行层面,中国与东南亚各国应加强汇率政策协调,建立常态化的汇率沟通机制和货币合作机制,将加强双边、多边金融合作纳入中国—东盟工作机制,建立金融信息交流、人员交流、反跨境非法活动、反假币的合作机制,借助“一带一路”倡议和亚洲基础设施投资银行等便利,加大对周边国家金融基础设施建设的援助力度,改善其落后的金融基础设施,同时积极鼓励亚洲基础设施投资银行优先使用人民币,在周边及东南亚国家中形成人民币使用的网络“经济圈”,为人民币周边区域的国际化创造必要条件。

四是不断锤炼内功,打造坚实的经济与金融基础。既要保持人民币币值的长期持续稳定,推动我国经济高质量发展,也要协同推进国内多层次金融市场基础设施建设与开放以及资本项目可兑换进程,加快人民币汇率形成机制改革,减少对外汇市场的干预频次与力度,提高市场在人民币汇率决定中的作用,增加人民币汇率弹性,促进人民币双向波动,最终为人民币国际化提供强大的以经济实力、发达的金融市场、资本项目可自由兑换为基础的支撑条件,形成“在岸—离岸”金融市场良性互动格局,不断增强境外投资者持有人民币的信心,强化各国基于盈利性和安全性考虑将人民币纳入官方外汇储备意愿,扩大人民币在区域国家层面的外汇储备规模。