女性青少年网络性骚扰被害的实证归因

——基于多元犯罪学理论的量化分析

许博洋 周由 魏帅 张彦

随着社交媒体与网络信息技术的多元化发展与全面普及,青少年无时无刻不面临着各类网络被害事件的影响。据中国互联网络信息中心于2020年发布的《全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,有46.0%的未成年网民曾在上网过程中遭遇过各类不良信息骚扰,包括“淫秽色情、血腥暴力、消极思想内容”“讽刺或谩骂内容”以及“自身与亲友被恶意侮辱的内容”。(1)中国互联网络信息中心:《全国未成年人互联网使用情况研究报告》,2021年7月。有研究表明,猥亵和性暴力在网络情境之下同样会给从事网络行为的个体造成严重的人身安全威胁,(2)See Finn, J. A Survey of Online Harassment at a University Campus. Journal of Interpersonal Violence, 2004, 19(4): 468-481.且网络性骚扰在给被害个体造成恐惧或情感压力的同时,还可能会触发更加恶劣的网络跟踪、网络欺凌等事件。(3)See Franks, M. A. Sexual harassment 2.0. Maryland Law Review, 2012, 71(3).值得注意的是,我国自2021年1月1日起正式施行的《民法典》第1010条首次将“性骚扰”这一行为认定为对人格权益的侵犯,充分给予了性骚扰被害人法律层面的救济与支持。由此可见,网络性骚扰等线上被害经历给青少年学习、生活带来的潜在危害值得社会各方的持续关注。

虽然诸多犯罪学理论认为犯罪与被害需要用两种不同视角的理论去解释分析,但依然有犯罪学者持不同观点,指出导致被害发生的风险因素及其预测变量是同解释个体犯罪性相一致的(4)See Schreck, C. J. Criminal victimization and low self-control: An extension and test of a general theory of crime. Justice Quarterly, 1999, 16(3):633-654.,并且这种跨情境的理论普适性得到了大量实证研究的支持。不难看出,诸如自我控制、社会学习等主流理论之于各类犯罪行为的预测因子同样具备了解释个体被害发生的坚实理论基础与经验支撑。与此同时,利用国内女性青少年样本探讨网络性骚扰被害与主流犯罪学理论关系的实证研究尚为数不多,对各类被害具有普遍解释效力的理论模型,能否适用于我国的女性青少年群体,依然不得而知。

本研究基于本土女性青少年样本,通过阶层回归的分析方法验证自我控制理论、社会纽带理论、社会学习理论、生活方式—日常行为理论之于网络性骚扰被害的解释力。研究发现,生活方式—日常行为理论是解释涉性信息经历的主要犯罪学理论;收到涉性消息对于女性青少年遭受明确网络性骚扰的影响要远高于低自我控制、社会纽带、社会学习的显著解释力。从社会对女性评价的角度出发,本研究对网络“键盘侠”的“受害者责备”观点提供了强有力的反驳证据:即女性遭受网络性骚扰的经历并不源于低自我控制水平或低社会控制水平,其根本原因是潜在犯罪人的犯罪动机与犯罪机会。因此,从被害预防的角度出发,本研究建议女性网络用户尽量避免将自己暴露于网络高风险场所,在收到涉性信息的第一时间应及时与对方保持网络社交距离,并在关键时刻及时说“不”,这对于今后女性青少年社会化过程中网络与现实性侵犯的预防具有重要的理论意义与实践价值。

一、文献综述与研究假设

(一)网络性骚扰被害概述

作为一种新型网络被害类型,网络性骚扰(online sexual harassment)对青少年的潜在危害已引起全世界范围内的家长、老师以及相关社会心理健康部门的关切。在探讨网络性骚扰被害之前,首先应明确性骚扰(sexual harassment)的内涵及外延。总体来看,世界范围内对于对性骚扰的概念并未形成一致界定,不同国家、不同语境、不同理论视域下的定义可谓千差万别。如西方女权主义派别(以凯瑟琳·麦金农为代表)将性骚扰视为是一种对权力占有不平等的条件下,针对女性群体的、违背其意愿的性剥削或性支配的权益侵犯行为(5)See MacKinnon, C A. Sexual Harassment of Working Women: A Case for Sex Discrimination. New Haven: Yale University Press, 1979.。美国与英国后续的法案颁布及司法实践又对此定义进行过数次修订,最终确定性骚扰具体包括以肢体接触或电子信息等方式实施的各类侵犯性权益的行为。(6)参见宋少鹏:《何为性骚扰?:观念分歧与范式之争——2014年教师节前后“性学派”对“女权派”的质疑》,载《妇女研究论丛》2014年第6期。

我国学界关于性骚扰的概念同样林林总总,不同学科、不同视域之下的内涵及外延虽存在交集但却差异明显。我国《辞海》于上世纪90年代末首次将性骚扰的概念明确为“泛指一方通过言语或形体的有关性侵犯或性暗示,给另一方造成心理的反感、压抑和恐慌”。进入二十一世纪后,陆续有国内学者对性骚扰这一舶来语进行本土化的概念界定,从多元视角对该名词及其客观表现形式进行归纳和总结。(7)参见邓艳珍:《“性骚扰”现象的法律规制与社会防范》,载《中国青年研究》2006年第4期。这种行为的具体方式包括言语式、行为式以及环境式性骚扰三种类型。此外,还有一些学者结合自身的研究视角,侧重于对某些特定领域性骚扰(如校园、职场性骚扰等)的概念外延进行界定(8)参见黄河:《社会性别视野下校园性骚扰的迷思与反思》,载《中国青年研究》2010年第10期。。整体看来,虽然我国本土尚未形成对于性骚扰行为本身的普适概念,但上述学者们的不懈努力为我国有关性骚扰惩戒的立法推动以及实践防治均作出了极大贡献。

本研究基于现有文献对性骚扰概念的界定,同时考虑到网络作为一种数字讯息的传播介质,传统接触式的肢体骚扰等形式不能被纳入范畴之内,遂最终将网络性骚扰定义为:在网络环境或空间中,个体使用电脑或手机等电子设备,通过社交媒体、电子邮箱、社交短视频平台等电子媒介向他(她)人发送带有性暗示的语言、图片、视频等能够引起对方不适或感受到被侵犯的不良信息行为。因此,本文的“网络性骚扰被害”是指个体非自愿地接收到或遭到他(她)人发送的带有性暗示的语言、图片、视频等能够自身感受到不适或被侵犯信息的经历,具体包括“非自愿地接受到与性有关的文字、图片、视频等信息”以及“非自愿地遭到明确意义的挑逗、骚扰等形式的侵犯”这两种主观被侵犯程度不同的表现形式。

当前,关于网络性骚扰的被害研究非常有限,且由于取样难度大等因素,遂使国内在此领域的归因性实证研究极为缺乏,现存文献仅大都停留于讨论人口学变量方面的描述性因素,如有调查研究表明,在年龄(9)参见徐剑:《性侵犯罪未成年被害人实证研究——基于北京市未成年人遭受性侵案件的分析》,载《青少年犯罪问题》2015年第4期。和文化程度(10)参见金泽刚、朱严谨:《性犯罪被害人特征实证研究》,载《广西大学学报(哲学社会科学版)》2013年第4期。较低的女性个体中,性侵犯被害发生的比例更高。相比之下,国外犯罪学专业中的被害人学领域更为体系化,例如自我控制理论、社会学习理论、生活方式—日常行为理论等都是解释被害的主流犯罪学理论。本研究据此着重考察被害人的心理与行为,用实证研究方法探求影响女性青少年个体遭受网络性骚扰被害的预测变量,在完成理论本土化验证的同时,以期为我国女性青少年学生群体提供更多可操作化的被害预防措施。

(二)自我控制理论

自我控制理论(Self-control Theory)最早是一种解释犯罪行为的理论,后来被研究者证实该理论可显著预测被害性。其理论创始人Gottfredson和Hirschi认为低自我控制的人具有冲动性、情绪性、冒险、简单化倾向、目光短浅和不善于使用言语等特点。这些人更容易去追求短期利益而不去考虑其行为在长时间范围内可能产生的后果,也更容易被暂时性的愉悦和刺激所吸引(如吸毒、小偷小摸等),因而更容易实施犯罪行为或越轨行为。(11)See Gottfredson, M., & Hirschi, T. A General Theory of Crime. Stanford: Stanford University, 1990.从被害人的角度来讲,作为该领域领军人物的Schreck曾就低自我控制的各个维度与网络被害之间存在的关联进行过机制层面的系统性论述。(12)See Schreck, C. J. Criminal victimization and low self-control: An extension and test of a general theory of crime. Justice Quarterly, 1999, 16(3):633-654.他指出那些具有低自控特质的个体由于排斥延迟享受,同时秉承着聚焦于短期目标的功利倾向,这会削弱个体在进行正常网络行为时的安全性要求,从而强化其网络介质下的被害易感性。

数量可观的实证研究已经证明了该理论的合理性。研究发现低自我控制不仅与暴力被害显著相关,(13)See Piquero, A. R., Macdonald, J., Dobrin, A., Daigle, L. E., & Cullen, F. T. Self-Control, Violent Offending, and Homicide Victimization. Journal of Quantitative Criminology, 2005, 21(1):55-71.同时也是财产被害(14)See Holtfreter, K., Reisig, M. D., & Pratt, T. C. Low Self-Control, Routine Activities, and Fraud Victimization. Criminology, 2008, 46(1):189-220.、诈骗被害(15)See Holtfreter, K., Beaver, K. M., Reisig, M. D., & Pratt, T. C. Low Self-Control and Fraud: Offending, Victimization, and Their Overlap. Journal of Financial Crime, 2010, 17(3):295-307.等广泛被害类型的重要影响因素。就网络被害而言,近年来的大量学者同样证实了低自我控制对各类网络被害存在的显著正向的直接影响,例如网络诈骗、网络黑客、网络色情、隐私暴露、网络欺凌、网络盗版、网络跟踪等。(16)See Reyns, B. W., Fisher, B. S., Bossler, A. M. & Holt, T. J. Opportunity and Self-Control: Do they Predict Multiple Forms of Online Victimization?. American Journal of Criminal Justice, 2019, 44(1): 63-82.然而遗憾的是,探究低自控与网络性骚扰或性侵犯被害的实证研究却罕有涉及,且缺乏对于女性群体遭受此类被害的特殊预防之考量。经过笔者对文献的进一步梳理,国外研究中仅Holt和Bossler基于大学生样本,使用二元logistic回归分析的方式,验证了低自我控制之于网络聊天中言语骚扰被害的轻微解释力(17)See Bossler, A. M. & Holt, T. J. The effect of self-control on victimization in the cyberworld. Journal of Criminal Justice, 2010, 38(3):227-236.;而国内研究中仅王薇和许博洋基于本土大学生样本,发现低自我控制每增加1个单位,个体遭受接触性侵犯被害的概率会显著提升3%。(18)参见王薇、许博洋:《自我控制与日常行为视角下青少年性侵被害的影响因素》,载《中国刑警学院学报》2019年第6期。由此可见,现有文献对于自我控制理论与遭受网络性侵犯的探讨尚不完备,罕有对自我控制的各个维度之于此种网络被害事件解释力的细化分析,特别是基于此理论开展的本土化被害性实证检验,依然值得深入。综上所述,基于上述理论与实证研究的支持,同时为了弥补中国语境下“低自控——网络性骚扰被害”关系研究的不足,本文提出以下两项假设:

H1a:低自我控制会显著提升女性青少年收到网络涉性信息的可能性;

H1b:低自我控制会显著提升女性青少年遭受网络性骚扰的可能性。

(三)社会纽带理论

社会纽带理论(Social Bond Theory)是Hirsch于1969年在《青少年违法犯罪的原因》(CausesofDelinquency)一书提出并建构的,是诞生最早的专注于解释个体犯罪原因的社会过程型理论之一(19)See Costello, B. J., & Laub, J. H. Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi’s Causes of Delinquency. Annual Review of Criminology, 2020, 3(1):21-41.。该理论强调个体遵从社会规范和从事传统活动的重要性,认为当个体和社会之间的纽带被削弱或断裂后,由于其越轨动机未曾减弱,那么其实施不良行为的可能性便会大幅提升。(20)See Hirschi, T. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California, 1969.Hirschi将社会纽带理论的组成部分界定为四个可观测的变量维度,即依恋(attachment)、投入(commitment)、参与(involvement)、信念(belief)。依恋,代表了一种个体对他人或组织意见的认知敏感性指标。投入,强调的是个体之于社会传统活动(如学习、工作)的主观付出和客观资本,这种纽带关系的存在会让个体在企图实施违法活动前,衡量这一行为可能给自己曾经的努力和取得的成绩带来的破坏,最终促使个体考虑是否实施守法行为。参与,是指个体从事传统社会活动的时间长短。Hirschi认为那些将时间花在闲逛、吸烟酗酒、帮伙聚会等活动的人们产生越轨行为的可能性会显著高于那些专注于工作和学习的个体。信念则为一种个体对普世价值观的信奉程度。如果某位青少年缺乏对法律、道德的基本敬仰和尊重,那么其实施违法犯罪的可能性自然会因该维度纽带的崩坏而提升。

虽然社会纽带理论被Hirschi所创设是用来解释青少年的越轨原因而非其被害经历,但Schreck曾明确提出,类似于对越轨的约束机制,社会纽带对于个体的被害经历同样具有显著负向影响(21)See Schreck, C. J., Wright, R. A., & Miller, J. M. A study of individual and situational antecedents of violent victimization. Justice Quarterly, 2006,19(1):159-180.。此后,陆续有研究人员顺应该理论假设,发现了社会纽带之于校园欺凌被害(22)See Higgins, G. E., Khey, D. N., Dawson-Edwards, B. C., & Marcum, C. D. Examining the link between being a victim of bullying and delinquency trajectories among an African American sample. International Criminal Justice Review, 2012, 22(2): 110-122.、暴力被害(23)See Cecen-Celik, H. & Keith, S. Analyzing Predictors of Bullying Victimization With Routine Activity and Social Bond Perspectives. Journal of Interpersonal Violence, 2016, 34(18):3807-3832 .、宏观网络被害(24)参见许博洋、周由、夏一巍:《社会控制对青少年网络被害的影响——有调节的链式中介模型》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2021年第5期。的显著解释力。虽然该理论尚未被犯罪学界用来检验其在网络性骚扰这类新兴被害的解释效力,但不难发现,类似于自我控制理论,社会纽带理论也在朝着预测“犯罪—被害”二元模式的跨情境理论之方向迈进。出于扩充社会纽带理论在“集体主义”文化为导向的国内适用性,以及丰富该理论在被害人学领域的延展性之目的,本研究继续遵循Schreck的观点,并提出以下两项合理假设:

H2a:社会纽带程度越高的女性青少年收到网络涉性信息的可能性越低;

H2b:社会纽带程度越高的女性青少年遭受网络性骚扰的可能性越低。

(四)社会学习理论

社会学习理论(Social Learning Theory)是著名犯罪学家Akers于20世纪70年代提出的。他最终择取“差别交往、差别强化、模仿、价值认同”四项元素作为社会学习理论的内在机制性变量。社会学习理论的核心的观点是:当人们与实施越轨行为的个体产生联络(不良交往与模仿),且因此种联络获得了一定利益或奖励(差别强化),并最终形成支持该行为的正向态度(价值认同)时,人们自身实施越轨或犯罪行为的可能性将显著提升。(25)See Akers, R. L. Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance. New Brunswick: Transaction, 2009.就社会学习理论与网络被害的关系而言,Holt和Bossler曾指出,在网络情境下,具有网络越轨倾向的青少年倾向于去选择合适或便利的侵害对象去实施各类网络越轨行为。(26)See Holt, T. J. & Bossler, A. M. Examining the Applicability of Lifestyle-Routine Activities Theory for Cybercrime Victimization. Deviant Behavior, 2008, 30(1):1-25.通常来讲,那些合适目标的择取对象,即为他们心目中所谓的“朋友”。有国内研究也支持这一观点,即在微博等社交网络上信息流动的过程中,产生互动反馈的传播者和受众一般来说最有可能来自相近话语的朋友层级。(27)参见徐翔:《中国文化在国际社交媒体传播中的“话语圈层”效应》,载《新闻界》2017年第2期。因此,拥有不良同伴较多的个体还可能会在不经意间成为网络越轨行为的受害者。

社会学习理论作为一种新兴的被害现象解释理论,具备了一定数量的实证支持,但相较于其他主流被害人学理论而言,尚具备更多的检验空间,社会学习理论各个变量与本土女性青少年遭受的网络性骚扰被害之间是否存在显著影响关系,依然不得而知。特别受全球新冠肺炎疫情的持续影响,非接触式线上学习、社交、娱乐等日常行为更是成为当下人们的主流生活模式,这进一步扩充了青少年群体滋生负向社会学习效应与遭受网络骚扰的情境型机会,因此对该理论进行本土化的网络被害检验,具备了一定理论延展价值与现实意义。综上所述,本研究提出社会学习理论视域下的两项研究假设:

H3a:网络越轨行为的社会学习程度越高,女性青少年收到网络涉性信息的可能性越高;

H3b:网络越轨行为的社会学习程度越高,女性青少年遭受网络性骚扰的可能性越高。

(五)生活方式—日常行为理论

生活方式—日常行为理论(Lifestyle-Routine Activities Theory),是最早被用来解释被害经历的理论之一,它基于Hindelang等人于1978年提出的生活方式暴露理论(Lifestyle-Exposure Theory),(28)See Hindelang, M., Gottfredson, M., & Garofalo, J. Victims of Personal Crime:An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization. Cambridge: Ballinger, 1978: 124.以及Cohen和Felson于1979年提出的日常行为理论(Routine Activities Theory)(29)See Cohen, L. E. & Felson, M. Social change and crime rate trends: a routine activity approach.American Sociological Review, 1979, 44 (4): 588-608.所发展而来,现被广泛应用于解释各类个体被害现象的实证研究。生活方式理论和日常行为理论的共同之处在于二者都认为个体在日常情境特别是风险情境下的暴露时间会显著提升个体的被害性(30)See Engstram, A. Conceptualizing Lifestyle and Routine Activities in the Early 21 st Century: A Systematic Review of Self-Report Measures in Studies on Direct-Contact Offenses in Young Populations. Crime & Delinquency, 2020(3):1-46.。生活方式暴露理论认为不同的生活方式会导致个体的曝光性差异,包括在犯罪诱导性场景下的曝光时间差异以及同具有风险生活方式不良群体的接触时间差异。日常行为理论通过细化合适的被害人(suitable target),具有潜在动机犯罪人(motivated offenders)和有效防卫(capable guardians)理念,进一步解释了风险暴露差异与个体被害的联系。具体来讲,高风险情境会增加个体对于潜在犯罪人的曝光性(暴露时间与暴露距离)和目标吸引力,使其成为合适的被害候选人,而高风险情境相对于其他场景具有更多的潜在犯罪人和更少的有效防卫,因此将大幅提升个体的被害可能性。

大量基于生活方式—日常行为理论的实证研究均表明,风险生活方式和日常行为均会直接影响被害可能性,(31)See Sampson, R. J. & Lauritsen, J. L. Deviant Lifestyles, Proximity to Crime, and the Offender-Victim Link in Personal Violence. Journal of Research in Crime & Delinquency, 1990, 27(2):110-139.且关于网络被害的大量研究发现,生活方式—日常行为理论同样能够显著预测网络骚扰被害的发生频率。(32)See Osgood, W. D., Wilson, J. K. O’Malley, P. M., Bachman, J. G., & Johnston, L. D. Routine Activities and Individual Deviant Behavior. American Sociological Review, 1996,61(4):635-655.例如,Holt和Bossler发现使用盗版软件、浏览色情网站、猜测他人账号密码等网络越轨行为会显著提升大学生被网络骚扰的可能性;(33)See Holt, T. J. & Bossler, A. M. Examining the Applicability of Lifestyle-Routine Activities Theory for Cybercrime Victimization. Deviant Behavior, 2008, 30(1):1-25.Gainsbury等人基于对澳大利亚网络使用情况的调查数据,使用二元logistic回归分析的方法,发现线上游戏时间和频率、网友约会频率、参与网络论坛的数量、从事自身网络色情和分享色情信息的频率,均会显著提升个体遭受网络骚扰被害的可能性。(34)See Gainsbury, S. M., Browne, M., & Rockloff, M. Identifying risky Internet use: Associating negative online experience with specific online behaviours. New Media & Society, 2019, 21(6):1-21.虽然上述大量实证研究的结论均表明生活方式—日常行为理论之于个体网络骚扰被害的显著预测力,但却罕有学者利用我国青少年样本验证二者之间存在的关联,因此为了扩充该理论在本土情境下的适用性,同时出于发现我国女性青少年个体层面网络人身安全影响因素的考量,本研究遂提出以下三项合理假设:

H4a:女性青少年在网络上日常行为的风险程度越高,其收到网络涉性信息的可能性越高;

H4b:女性青少年在网络上日常行为的风险程度越高,其遭受网络性骚扰的可能性越高。

H4c:女性青少年收到涉性信息会显著提升其遭受网络性骚扰的可能性。

二、研究设计

(一)样本与变量

本研究通过手机当场填答电子问卷的调查方式来获得数据,选取H省T市某所职业大专院校的所有女性学生进行问卷发放,收集有效问卷820份,年龄跨度为16-23周岁,年级跨度为一年级至三年级。由于电子问卷在发放时设置了“填答完毕可提交”的选项,因此所有问卷并不存在缺失值。诚然,使用此类高中生、专科生、大学生等青少年样本进行犯罪学研究,常常招致“不具有代表性”的学界批评,但不可否认,此类基于青少年群体的实证取样范式,被大量犯罪学理论的缔造者和研究人员所采纳并沿用至今。(35)See Payne, B. K. & Chappell, A. Using student samples in criminological research. Journal of Criminal Justice Education, 2008, 19(2):175-192.本研究同样沿袭此种取样方式,利用我国女性学生群体验证其遭受网络性骚扰的影响因素。特别地,有学者证明了该样本类型的个体在网络技能水平以及网络依赖等性方面显著高于其他年龄跨度的群体,(36)See Hinduja, S. Correlates of Internet software piracy. Journal of Contemporary Criminal Justice, 2001, 17(4):369-382.这种人口学特征自然提升了其进行网络行为时的被害性,因此使用专科院校女性学生群体验证本研究的假设具备了一定样本典型性。本文采用SPSS 22.0软件进行数据分析与假设检验。本研究所涉及的所有变量如下:

1.因变量。本文的因变量为“收到涉性信息”与“遭到网络性骚扰”两项。其中“收到涉性信息”变量所对应的问题为:“是否曾收到过他人发送给我的与性相关的图片、视频等信息”;“遭到网络性骚扰”所对应的问题为:“是否曾收到过任意形式(微信、QQ、微博、抖音等社交媒体)的性骚扰信息”。两道题目的选项均为:从未有过=0;收到过=1。

2.自变量a:低自我控制(Low Self-Control)。本研究选取“Grasmick量表”(37)See Grasmick H. G., Tilttle, C. R., Burisk, R. J., et al. Testing the core empirical implications of Gottfredson and Hirschi’s general theory of crime. Journal of Research in Crime & Delinquency, 1993, 30(1):5-29.对本研究样本的自我控制水平进行测量,包括冲动型、身体活动型、寻求刺激型、简单任务型、自我中心型、情绪型六维度,共24题,每道题所对应的选项均为:极其不同意=1;有点不同意=2;有点同意=3;极其同意=4,得分越高,表示其低自我控制特征越明显。该部分测量项目的Cronbach’s α系数为0.873。

3.自变量b:社会纽带(Social Bond)。本研究选取由国内学者所使用的“社会纽带问卷”,(38)参见许博洋、周由、张纯琍:《社会纽带理论与自我控制理论对性犯罪的实证检验——基于我国260名性犯罪人样本的分析》,载《犯罪研究》2021年第4期。将依恋、投入、信念三维度作为社会纽带变量的测量指标,共11题,每道题对应的选项都是:完全不是这样=1;基本上不是这样=2;基本上是这样=3;完全是这样=4,得分越高,代表个体与社会间的纽带程度越强。该部分测量项目的Cronbach’s α系数为0.881。

4.自变量c:社会学习(Social Learning)。本研究选取针对网络越轨行为的“社会学习问卷”,(39)See Holt, T. J., Burruss, G. W., & Bossler, A. M. Social Learning and Cyber Deviance: Examining the Importance of a Full Social Learning Model in the Virtual World. Journal of Crime & Justice, 2010, 33(2):31-61.将差别交往、差别强化、模仿、价值认同四维度作为社会学习变量的测量指标,共15题。其中,差别交往和模仿的选项为:1=没有,2=很少,3=一半,4=很多,5=全部;差别强化和价值认同的选项为:1=完全不同意,2=不太同意,3=比较同意,4=完全同意。各变量题目的得分越高,代表个体对于网络越轨行为的社会学习程度越高。该部分测量项目的Cronbach’s α系数为0.935。

5.自变量d:网络风险生活方式(Online Risky Lifestyle)。本研究选取“网络风险量表”,(40)See Reyns, B. W., Henson, B. & Fisher, B. S. Being Pursued Online: Applying Cyber lifestyle-Routine Activities Theory to Cyberstalking Victimization. Criminal Justice & Behavior, 2011, 38(11):1149-1169.对样本的网络行为风险程度进行评估。该部分包括网络暴露(online exposure)、网络目标性(online target)、网络越轨行为(online risky activity)三个维度,共14题。其中,网络暴露包含4道题目,分别为:每天花费在网络上(包括手机和电脑)的时间;使用社交软件(微信、QQ、微博、抖音等)的数量;平均每周发布网络动态的频次;社交软件上已上传并公开的照片数量。(41)由于网络暴露的测量项目属于事实性指标而非主观性指标,因此该维度并不涉及题目的内部一致性问题。网络目标性性包含3道题目,分别为:是否在网络上发布或透露过自己与家人或朋友的关系状况;交友意向;手机号码;电子邮箱;关联并使用的其他社交媒体账户信息,该部分测量项目的Cronbach’s α系数为0.867。网络越轨行为包括3道题目,包括我会在网络上进行言语暴力或威胁行为;盗用或冒用他人账户;下载非法或盗版软件。日常行为三个维度变量的得分越高,表示样本日常网络行为的风险程度越高。该部分测量项目的Cronbach’s α系数为0.919。

(二)共同方法偏差检验

本研究采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验,结果表明,在提取出的18个特征根大于1的因子中,第一个公因子占所有解释变量的比例为18.765%,符合没有析出一个因子或某个因子总方差解释率特别大(小于临界标准40%)的判定标准。(42)参见周浩、龙立荣:《共同方法偏差的统计检验与控制方法》,载《心理科学进展》2004年第6期。因此,本研究所采用的调查问卷方式并不存在共同方法偏差问题。

三、研究结果

(一)描述性统计分析

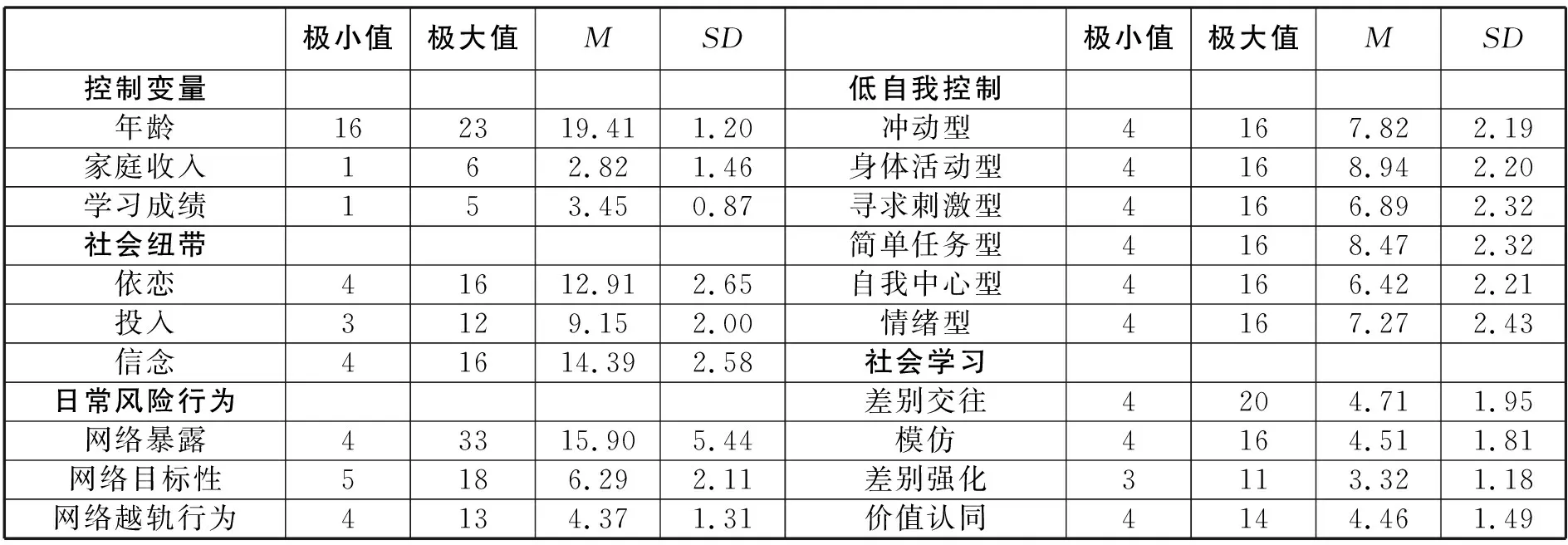

本研究样本的来源学校属于一所国家普通全日制高职学院,下设8个教学系部,囊括31个具体专业方向,目前有在校生4209人,由于该学校以工科专业为主,因此男性学生的比例要大于女性。本研究收集到的820名女性青少年样本中,农村户口691人,占比84.3%,城镇户口129人,占比15.7%;大专一年级238人,占比29.0%,大专二年级224人,占比27.3%,大专三年级358人,占比43.7%。因变量方面,曾经收到过与性有关信息的个体共89人,占比10.9%;曾经遭到明确网络性骚扰的个体共64人,占比7.8%。经过对两类性骚扰被害经历的得分加和后,得分为0分的个体共685人,因此在本研究的样本群体内,共有135人被害经历总得分大于或等于1,即遭受过至少1种类型网络性骚扰经历的女性青少年比例达到16.5%。此外,本文将其他各连续变量的描述指标汇总于下列表1。

表1 变量描述性统计指标汇总表(N=820)

(二)理论假设检验

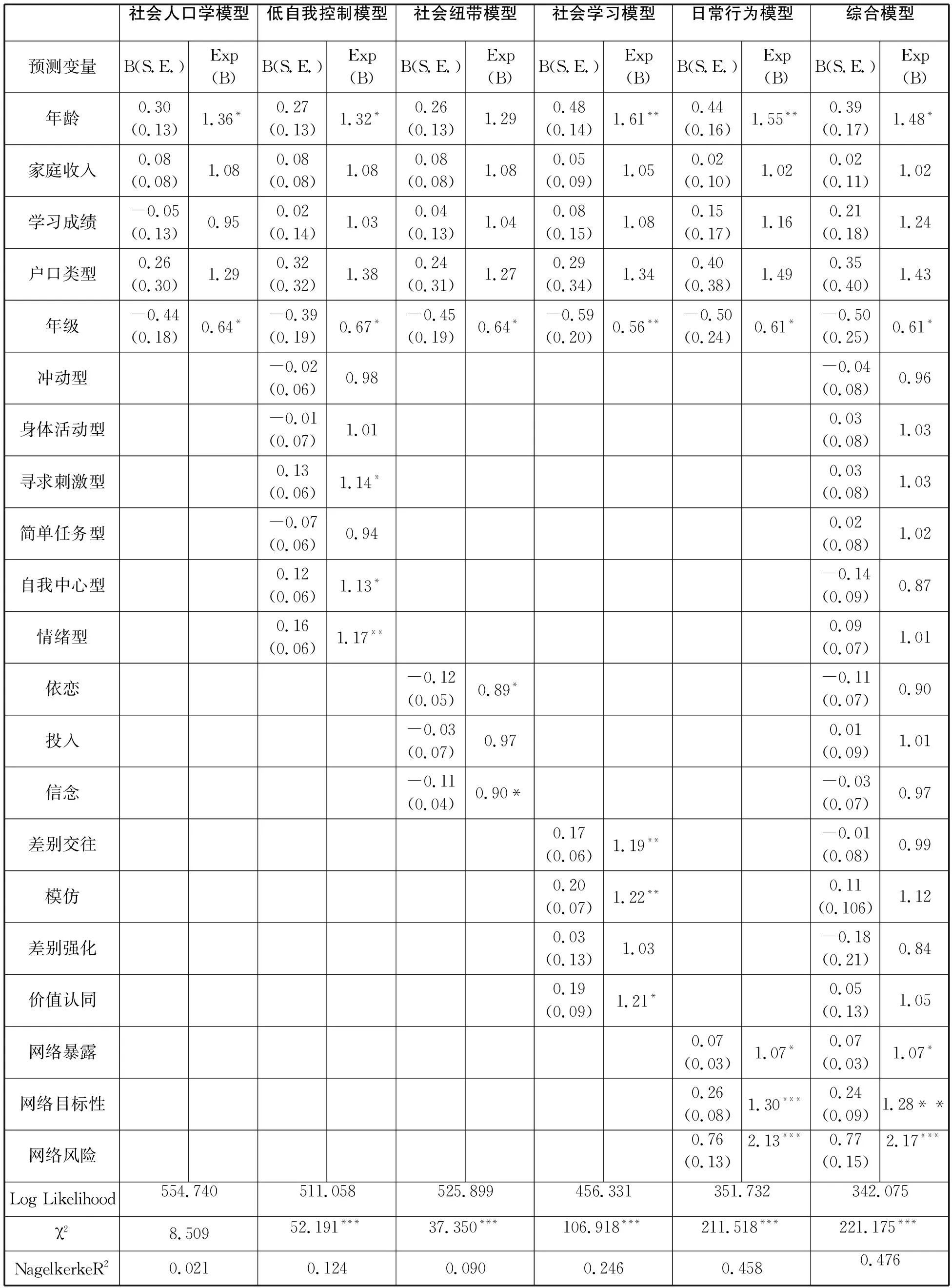

本研究通过二元Logistic回归分析进行理论假设检验,各维度变量均采用加和方式计算得分后带入回归分析模型。首先,以收到涉性信息作为因变量,对控制变量、低自我控制、社会纽带、社会学习、日常行为进行逐步分析,结果如表2所示。控制变量模型中,年龄(p<0.05)和年级(p<0.05)分别对因变量具有显著的正向和负向影响,即那些符合年级越低,年龄越大条件的个体,越容易在网络上收到与性相关的图片或信息。低自我控制模型中,寻求刺激型(p<0.05)、自我中心型(p<0.05)、情绪型(p<0.01)三类低自我控制对因变量具有显著正向影响,即那些在生活中喜欢寻求刺激、做事倾向以自我为中心,情绪波动性大的女性青少年,更容易在网络上收到与性相关的图片或信息,且三者每提升一个单位,这种网络被害事件发生的风险相继分别提升14%、13%和17%,假设H1a得到验证。社会纽带模型中,依恋(p<0.05)和信念(p<0.05)对因变量均具有显著负向影响,即与家庭的依恋关系更加强烈、对社会道德信仰遵从程度更高的女性青少年,其收到涉性信息的概率越低,二者每提升一个单位,此类事件发生的概率分别下降11%和10%,假设H2a得到验证。社会学习模型中,差别交往(p<0.01)、模仿(p<0.05)和价值认同(p<0.05),对因变量均具有显著的正向影响,即与不良同伴交往更多、模仿更多网络越轨行为、对网络越轨认可度更高的个体,更容易收到涉性信息,三者每提升一个单位,此类事件发生的概率分别提升19%、22%和21%,假设H3a得到验证。日常行为模型中,网络暴露(p<0.05)、网络目标性(p<0.01)、网络越轨行为(p<0.001)三者对于因变量均具有显著的正向影响,即在网络暴露程度、网络目标性以及网络越轨行为更多的个体,更容易收到涉性信息,三者每提升一个单位,此类事件发生的概率分别提升7%、30%以及113%,假设H4a得到验证。在最终的综合模型中,控制变量的影响显著性未发生改变,而低自我控制、社会纽带、社会学习三组自变量的解释力均不再显著,只有日常行为模型下的网络暴露、网络目标性、网络越轨行为的预测能力显著性未发生变化。由此可以说明,低自我控制、社会纽带、社会学习对女性青少年收到涉性的影响效应被日常行为变量所完全抵消。

表2 收到性信息影响因素检验结果:二元Logistic回归

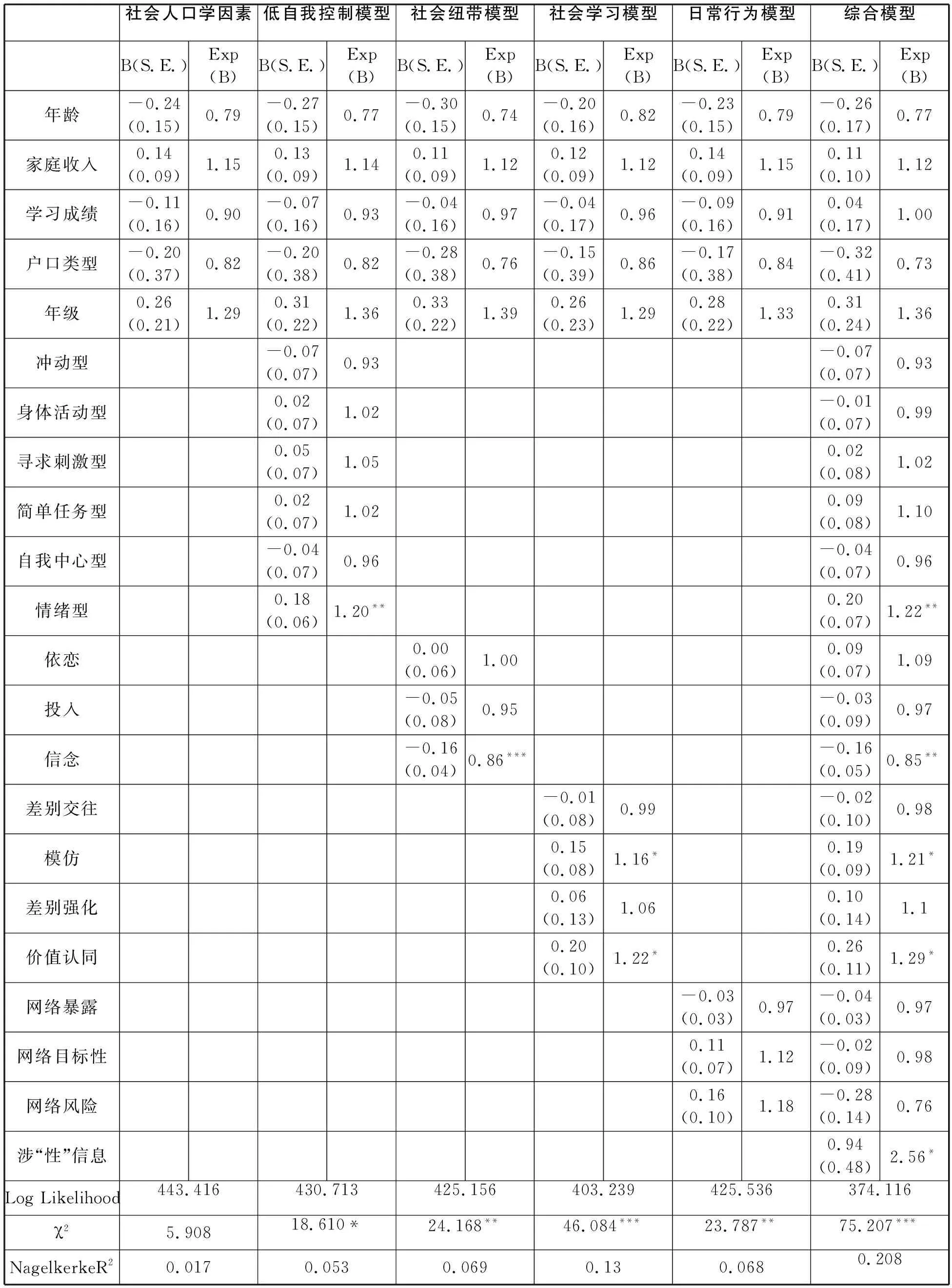

此后,以受到网络性骚扰作为因变量,对控制变量、低自我控制、社会纽带、社会学习、日常行为进行逐步分析, 结果如表3所示。可以看到, 各控制变量对因变量不存在显著解释力。低自我控制模型中,

表3 网络性骚扰影响因素检验结果:二元Logistic回归

只有情绪型维度(p<0.01)存在显著的正向解释力,情绪型低自我控制每提升一个单位,网络性骚扰发生的概率则提升20%,假设H1b得到验证。社会纽带模型中,只有信念维度(p<0.001)对因变量具有显著负向影响,普遍道德信念每提升一个单位,个体遭到网络性骚扰的概率则下降15%,假设H2b得到验证。社会学习模型中,差别交往(p<0.05)和价值认同(p<0.05)对因变量具有显著正向影响,个体对网络越轨行为的模仿效应与认可程度每提升一个单位,其遭受网络性骚扰的概率分别提升16%与22%,假设H3b得到验证。日常行为模型中,各个维度自变量对网络性骚的回归系数均不显著,假设H4b未能得到支持。在最终的综合模型中,情绪型低自我控制、信念、模仿、价值认同对因变量依然具有显著影响,而将“收到涉性信息”作为自变量引入至综合模型后,结果表明,其对网络性骚扰的正向预测作用同样是显著的(p<0.05),且影响力较强,个体收到与性相关的信息后,其遭受网络性骚扰的概率会增加1.56倍,假设H4c得到验证。

四、分析与讨论

(一)低自我控制的影响

首先,本研究验证了低自我控制中的寻求刺激、自我中心、情绪型三维度之于女性青少年收到涉性信息的显著正向影响。具体来讲, 寻求刺激倾向更高的女性青少年,可能在进行网络社交行为时不经意间展露出更多的风险行为,进而提高了自己的被害风险,这一点在综合模型下得以体现,即寻求刺激倾向被网络暴露、网络目标性、网络越轨行为三项因子所完全抵消。高度以自我为中心的个体习惯于在网络情境中实施某些不顾及他人感受的社交行为,这种共情缺乏往往体现在与他人进行交流时发送某些“自我满足”式的聊天文字或表情包等内容。这种社交模式在引起他人不适感的同时会进一步招致某类越轨个体的关注,申言之,该潜在激惹性的存在使得高自我中心特质的个体成为了他(她)人发送骚扰信息的触发器。高情绪波动倾向的个体可能会在特定的网络情境中表现出一些过激行为,这在某些群体看来可能是一种举止轻浮、缺乏教养的人格体现,因此该特质同样成为一项被害诱发因子。当然,在综合模型下,上述三维度低自我控制的解释作用均不再显著,这也支持了已有实证研究的结论(43)See Pratt, T. C., Turanovic, J. J., Talbot K., & Wright, K. Self-Control and Victimization: A Meta-Analysis. Criminology, 2014, 52(1):87-116.,即低自我控制对于解释被害具有显著的间接影响。其次,不同于程度较轻微的收到涉性信息,在明确网络性骚扰的因变量模型下,只有情绪型低自我控制依然具有显著影响,且该效应值要高于前述模型。这表明,女性青少年在情绪化的信息加工过程中,对于某些常态化的信息沟通会形成一种负向认知,进而表现出的某些过激行为,促发了网络社交中的信息曲解与关系极化,这些恶化的互动关系之于那些具有骚扰企图的越轨者无疑构成一种情境机会,遂最终使得该类女性青少年招致了更加严重的网络性骚扰被害。特别地,这一直接效应的显著性在综合模型之下亦未消退,由此也证明了情绪型低自控之于网络性骚扰被害的解释稳健性。

(二)社会纽带的影响

本研究验证了依恋和信念之于女性青少年收到涉性信息的负向间接影响,以及信念之于遭受网络性骚扰的直接负向影响。众所周知,那些与父母关系更加紧密的女性青少年往往会在价值观与行为上表现出更多遵从传统规范的倾向。具体而言,父母对其女儿施加的日常监管措施,如限制手机过度使用、规定就寝时间、关注交友情况等,均能起到一定的风险削弱效应。在这种社会纽带的约束下,女儿同样希望自身的行为表现能够令父母感到安心和骄傲,这种主观遵从性会进一步提升其自我效能感,最终反映在自身被害性的降低。殊途同归,信念维度的纽带程度更高的个体,内心秉承了对于传统社会规范的敬畏,诸如尊老爱幼、尊师重道、遵纪守法等普适性道德观念已融入她们的人格特质中,这些纽带作用会显著降低其施网络越轨行为的频次,进而间接或直接地降低其遭受到网络性骚扰的概率。因此,在预防网络性骚扰被害方面,我国女性青少年应全面强化其与家庭之间的依恋关系以及对于法律知识、道德观念的学习,家长与学校同样应在和她们的日常沟通中加强对这些社会纽带因素的关注,最终达到全面提高女性青少年性骚扰预防能力的效果。

(三)社会学习的影响

本研究验证了差别交往、模仿、价值认同之于收到涉性信息的间接正向影响,以及模仿、价值认同之于遭受网络性骚扰直接正向影响。根据社会学习理论的假设,个体会受到其同伴不良行为的沾染而习得相类似的越轨,且由于网络介质所具有的隐蔽性和匿名性等特点,高风险性的网络越轨往往比传统接触式越轨行为(如抽烟、酗酒等)更加容易习得,且由于这种基于设备的越轨对行为主体具有一定技术要求,使得该类越轨个体与传统社会纽带(如父母监管)之间的距离较远,这自然令其招致的惩罚与责难显著减少,最终让青少年个体身陷高被害风险的网络泥沼中。当然,这种网络性骚扰被害亦可能由女性个体的既有不良朋辈群体所实施,这是由于“发送色情信息”等行为的罪恶感已被他(她)们内心的合理化机制所中和,这些朋辈群甚至会认为该行为本身是一种能够给被害个体带来娱乐或舒适感的正当网络社交模式。本研究的结论表明,仅仅拥有较多数量不良朋友而不与之深交,那么其便能够避免遭受到更加严重的网络性骚扰被害。这也符合了相关研究者关于社会学习理论内部机制与被害现象之间的因果关系架构,(44)See Powers, R. A., Cochran, J. K., Maskaly, J., & Sellers, C. S. Social Learning Theory, Gender, and Intimate Partner Violent Victimization: A Structural Equations Approach. Journal of Interpersonal Violence, 2017, 35(17-18): 1-27.即更严重的被害存在着一种“差别交往→模仿→被害”“差别交往→价值认同→被害”的多重中介路径。因此,若父母或老师发现了青少年有结交不良朋友的势头,应当及时纠正她们的交往观念,防止其进一步发生模仿、价值认同等负向社会学习效应,遏制其遭受到各类网络被害的可能。

(四)风险生活方式的影响

不同于以往聚焦于“生活方式—日常行为理论”的实证研究关于各类被害的一致性结论,本研究仅仅证实了网络暴露、网络目标性、网络越轨行为三变量之于危害程度轻微的收到涉性消息的显著解释力。根据理论假设,潜伏在网络情境中的隐性犯罪人是恒常存在的,但被害事件的发生概率会随着某类个体被害诱发性(高网络越轨行为)与易感性(高暴露程度与高目标性)的提升而增大。当下,女性青少年对网络社交媒体的依赖程度是其网络暴露变量的核心成分,她们的被害易感性会随着其使用的社交软件数量、发布个人动态频率的增加而增大,因为这些交际状态会为那些潜伏于女性个体朋友圈中的潜在越轨者提供更多的“涉猎”机会。类似地,在网络上公开或向他人透露自身相关隐私信息同样构成了一种自身预设风险,这种行为给企图越轨者提供了较为明显的被害目标的择取优势。而在网络上实施言语暴力、账户盗用、盗版侵权等行为本身更是为潜在被害个体制造了一种激惹情境,这些先前行为会显著提升其置身于冲突情境的机会,进而促使女性青少年收到涉性消息骚扰的几率大幅提升。此外,如前所述,本研究的结论并未支持风险生活方式各维度之于明确网络性骚扰被害的显著影响,这说明相较于西方社会而言,在学校及家庭等非正式社会控制力量的约束作用更强的本土语境下,造成女性青少年遭受明确网络性骚扰的个体客观行为因素,不如低自我控制、社会纽带、社会学习等主观或社会过程型变量那样作用明显。这同时意味着,危害程度更高的网络性骚扰的发生应更多地归因于越轨方,而不应过多责备女性青少年自身的行为失范。

值得注意的是,本研究对网络涉性信息与网络性骚扰的关系探究,从被害人角度对受害者进行正名的同时,亦印证了网络个人防范对个体避免遭受网络性骚扰的显著预测作用。基于网络性骚扰的回归模型显示,当同时控制了全部自变量后,收到涉性信息的解释力远远高于其他个体脆弱性特征的影响。这一发现为网络性骚扰的被害预防提供了重要的实证支持,当女性在收到涉性信息时,如果不及时对实施此轻微越轨行为的对方提出指责、批评或明确表示此类信息已逾越自身道德底线,那么其遭受更加严重的明确网络性骚扰被害的可能性便会陡然上升。相反,若遭受轻微骚扰的女性青少年此时选择合理的自我保护措施而不是默不作声,那么其便通过增设自身有效防卫的方式削减了潜在越轨者实施侵犯行为的情境机会,原本可能属于持续型的被害经历自此戛然而止。因此,女性青少年在遭遇到前述类似情况时,应及时增强自我防范意识,敢于告知对方该行为给自身带来的人身侵犯性验以及消极情绪体验,给越轨方带来一种实施不良行为的羞耻感认知,保护自身免受二次侵犯的同时还会大幅降低该越轨者未来骚扰他人的概率。

五、研究局限与展望

本文发现了自我控制理论、社会纽带理论、社会学习理论、生活方式—日常行为理论之于网络性骚扰被害的显著解释力,这对于今后我国女性青少年的网络被害预防具有重要实践指导意义。具体而言,青少年应注重对自我控制的有意识训练,采取诸如设立长期目标、增强情感平衡能力、弱化自我中心思维等策略,有效提升自我控制水平。此外,个体要主动强化与父母、监护人以及家庭成员间的依恋关系,增加对学习生活的主观投入,减少无益于学业进步的娱乐消遣时间,加强道德水平与法律敬畏感,达到全面提升社会纽带水平的效果。另一方面,青少年要树立正确交友观念,甄别榜样同伴,模仿其学习、生活模式并养成正当的网络使用习惯,形成之于“近朱者赤、近墨者黑”交友观念的有效认知,净化自身线下与线上“朋友圈”的同时,主动降低同网络风险场所或情境的接触机会,最终达到有效抑制网络性骚扰被害发生的目的。诚然,本研究的结论为我国青少年网络性骚扰被害的预防贡献了一定循证依据,但必须承认的是,同大量犯罪学经验研究相类似,本文依然毫不例外地具有以下局限:

首先,作为采用横断(cross-sectional)设计方式的实证研究,文中所涉及变量间的影响路径无法严格满足因果关系的时间序列性条件,由此可能致使本研究的内部效度受损。但不可否认的是,作为一门理论驱动型学科,犯罪学理论已历经百余年的发展变迁,且经典理论之于新兴越轨或被害现象的解释力与稳健性均被诸多理论元分析的定量研究所证实。因此,基于犯罪学理论假设的基础,使用国内青少年样本创新已有模型架构并完成理论的本土化横向验证,是可以被学界所接受的一种实证范式,同时也是实现亚洲犯罪学创新发展的必由之路。(45)See Liu, J. The Asian Criminological Paradigm and How It Links Global North and South: Combining an Extended Conceptual Toolbox from the North with Innovative Asian Contexts. International Journal for Crime Justice and Social Democracy, 2017, 6(1):61-82.当然,若能够克服并解决纵向(longitudinal)研究设计本身所涉及取样与测量方面的困难,笔者亦期望能有更多犯罪学者通过追踪数据完成对本研究所建构网络性骚扰被害原因模型的实证检验。就操作层面而言,研究人员可尝试以“学期”或“学年”为单位,进行多次问卷施测,于前一时间点对样本进行理论变量的测量,于后一个时间点进行网络被害、网络越轨等因变量的测量,以此类推形成具有年龄跨度的多期样本数据,以构建严格意义上的“理论—行为”之预测模型,完善并巩固相关理论的本土化解释效果。

其次,本研究针采用便利抽样(convenient sampling)方式,仅调查了一所高职院校的学生群体,这具有一定的样本代表性局限。毋庸讳言,使用同质性较强的学生群体进行问卷施测与数据收集不能保证回归分析等推断统计方式的外部效度。但从某种程度上讲,由于犯罪学实证研究的固有局限,涉及犯罪或被害等高敏感性题项的数据采集很难用官方调查或完全随机抽样的方式实现。因此,本文作为一项本土化的探索性实证研究,期望未来能够有更多学者利用“跨地域”“跨区域”的大样本抽样,来提升本研究结论的内部效度与模型稳健性。与此同时,研究人员亦将重点置于被试类型或校园范围的扩充上,如增加初中生、高中生、大学生等群体,或进行普通高校与特殊院校间的解释差异比较,以全面提高青少年样本的异质性与测量项目的变差范围。

最后,本文采用将变量计算均分后纳入回归分析模型的方式进行假设检验,虽然发现了模型内部存在的中介效应,但研究依然存在方法上的局限性。一般而言,主流犯罪学理论的内涵是极为丰富的,所以在应用理论进行犯罪现象解释时应当考虑变量内部的制衡性。然而,对变量进行均分化处理实际上人为削弱了理论应具备的多元维度特征,同时亦忽略了各维度之间本应存在的相关性。所以,笔者建议未来的实证研究应优先考虑利用结构方程模型(structural equation model)的分析方法,用涵盖多维度测量指标的“潜在变量”(latent variables)替代仅测量单一指标(均分或总分)的观测变量,在充分考量测量模型拟合度的前提下,构建理论导向下的多重中介或调节效应模型,(46)参见许博洋、周由、孙懿贤:《“功能性表达性模型”与中国警察信任:基于全国样本的多重中介与调节模型分析》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期。深度挖掘理论变量同被害、越轨之间的内部路径机制与行为演化机理,从而系统地强化理论本土化应用时的精确程度。